|

Il paese in fondo a noi (di Gilles Vigneault) Il paese in fondo a noi (di Gilles Vigneault)

Se volete danzare sulla mia musica vi basterà sentirne le parole.

Ho fatto cinquecento miglia

attraverso l’aria e l’acqua

per raccontarvi che il mondo

è cominciato con una sorta di

tam ti delam tam ti dela dité dela di

tam ti delam tam ti dela ditam...

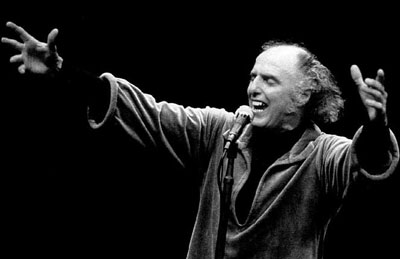

Il suo fisico è strano, sgraziato, eppure è quello di un leggiadro danzatore, un danzatore di parole e di suoni. Le labbra strette, il grande naso come il becco di un rapace, solo gli occhi e il sorriso bello e coinvolgente.

I capelli, pochi e presto bianchi, usa portarli lunghi e sparpagliati, come la criniera di un leoncino spelacchiato. Le braccia troppo lunghe, con grandi mani che abbrancano l’aria tutt’attorno e che parlano, con i gesti antichi dei suoi paesani.

Vigneault è nato nel 1928 a Natashquan, un villaggio di pescatori perduto sull’estrema costa nord del Quebec (il Canada francofono).

Nella bianca cerimonia

in cui si sposano vento e neve

in questo paese di bufera

mio padre ha messo su casa.

È un posto lontano da tutto, per sei mesi l’anno la neve lo stringe in un assedio ghiacciato, la strada statale ha tardato qualche secolo a renderlo accessibile (per la cronaca, la strada lì è arrivata solo nel 1996). Eppure questo microcosmo, nelle parole del suo poeta, è diventato universalmente noto. Quest’agglomerato di quattro case e un forno ha avuto l’incarico letterario (e musicale) di rappresentare il Quebec nella sua essenza più vitale davanti al mondo. Più ancora, col tempo quel villaggio è diventato un luogo metaforico in cui s’è potuto riconoscere il pubblico d’ogni paese per voce di Gilles Vigneault.

|

Gilles Vigneault |

E sì che, giocando sulla neve nei giorni scatenati dell’infanzia, quando dal suo poverissimo paese dovette partire per andare a studiare in seminario – l’unico luogo nel quale potesse studiare un bambino non abbiente nel 1942 – Gilles la voce se l’era già giocata. Della sua voce rimase, sin da quel tempo, un filo sgranato. Un vero disastro per un futuro cantante: voce afona, graffiata, gracchiante, incrinata, sporca – qualcuno ha detto che somiglia al soffio di un gatto arrabbiato – e in più stonata, tanto stonata che una volta lui stesso confessò son riuscito a far cantare sempre tutto il pubblico, in ogni mio concerto...e dalla platea tutti cantavano meglio del cantante sul palco!

Eppure quella voce possiede un talento segreto, quello dei grandi affabulatori, ogni personaggio da lui raccontato diventa vivo, ogni esitazione diventa attesa, ogni grido diventa emozione. Con quell’assurda voce, con quell’assurda faccia e col fuoco negli occhi, sono cinquant’anni che questo signore, dalle maniere antiche e cortesi, incanta il mondo. Con quell’assurda voce e col suo talento di scrittore ha costruito il più bel monumento per l’orgoglio e la scoperta di un popolo intero e ha portato quest’orgoglio e questo tesoro in tutti i teatri della francofonia mondiale. Vigneault è per il Quebec qualcosa di simile a Omero – e sto misurando le parole – l’inno nazionale e il grido di rivolta tutt’assieme.

Il mio paese, non è mica un paese, è l’inverno

il mio giardino, non è mica un giardino, è la pianura

la mia strada, non è mica una strada, è la neve

il mio paese, non è mica un paese, è l’inverno.

Da questo grande paese solitario

grido prima di tacere

a ogni uomo della terra

la mia casa è la tua casa

fra le sue quattro mura di ghiaccio

uso il mio tempo e il mio spazio

per preparare il fuoco e la stanza

per gli umani dell’orizzonte

e tutti gli umani sono della mia razza.

Un umanista Un umanista

L’opera cantata di Vigneault (la sua opera completa comprende anche molti libri di poesie e racconti) è un tale brulicare di personaggi e di stati d’animo da renderne al contempo complessa e chiara la percezione unitaria. È una commedia umana in forma musicale quella che si dispiega nei suoi dischi. Vigneault è un umanista che non si lascia andare alla tentazione del bozzetto psicologico. Nelle sue canzoni molte vite si spiegano e fluiscono interamente, dalla culla alla bara, dal vento alla marea, dalla pesca alla scoperta, dal contrabbando alla rivolta, dal sogno alla coscienza civile.

Una commedia umana nell’ambiente privilegiato di un luogo tagliato fuori dal mondo, ma perfettamente consapevole, critico e interessato al mondo che lo circonda (e lo ignora). Vigneault è narratore e personaggio – cantore e non demiurgo – commosso e partecipe della straordinaria epopea umana di ogni storia da lui cantata. La sua galleria di tipi umani potrebbe far invidia a quella di qualsiasi grande romanziere ottocentesco. Ogni esistenza, dipinta coi colori della sua tavolozza, diventa leggenda come quella di Jean du Sud, il contrabbandiere.

Quando Jan du Sud si metteva in testa

di cacciarsi fino all’isola Anticosti

le onde al largo annunciavano tempesta

ma Jean du Sud era già partito...

Barra a dritta

butta due risi nella vela

cammineremo sulle stelle

di mare. (...)

Quando Jan du Sud diceva “il mare è grande”

negli occhi blu aveva come un mattino

perché pare facesse anche contrabbando

di orizonte e paradisi lontani.

Capitano

butta l’occhio sui miraggi

sui battelli, sulle nubi

in cielo.

Quando Jan du Sud ci raccontava i suoi viaggi

a noi sembrava d’essere i suoi marinai

ci parlava guardando le nuvole

che disegnavano in mare isole sconosciute.

Cazza l’ascolto

sul bassofondo che spacca

bisogna scarrocciare sulla secca

del nord. (...)

Quando Jan du Sud trovò la sua tempesta

ritrovammo la chiglia e poi il suo bompresso

urlava il vento, berciavano i merluzzi

nella piccola ansa dove era solito ancorarsi

fasciato stretto nella sua grande vela

ora marcia sulle stelle

di mare.

Pare che ora l’abbiano fatto capitano

di una goletta che naviga il fondo marino. (...)

Jean du Sud assurge allo status di piccolo straordinario Ulisse, di gigante dell’avventura umana, di commovente simbolo e di affascinante eroe del quotidiano. Come anche Jack Monoloy, la cui tragedia si racchiude nei primi due versi del canto a lui dedicato.

Jack Monoloy amava una bianca

Jack Monoloy era indiano.

Ma gli eroi di questo paesaggio, al confine fra natura selvaggia e civilizzazione, non si riassumono solo in pionieri ed emozionati briganti, c’è anche la Zia Irene, una zia centenaria che continua a ripetere un ricamo che rappresenta un violino, sempre lo stesso, su tutti i suoi cuscini. In famiglia si mormora che ripeta sempre quel medesimo disegno perché un tempo fu innamorata di Gregoire, il violinista del paese. Così, se nulla il tempo ha salvato di quell’antica storia d‘amore, se nulla trapela di cosa sia successo e quando, davanti alle insistenti richieste del nipote, la zia alza un attimo gli occhi dal suo ricamo e distilla un frammento di pura bellezza.

Era un uomo tenero che stava sempre zitto

ma avresti dovuto vederlo quando suonava

bambino mio, sii fedele ai tuoi amori:

se la musica è bella, danzale dietro.

Chi può dire che l’amore fugge

che ogni rosa appassisce con lui?

E c’è anche l’avventura silenziosa di Paulu-Gazette, chiamato così – Gazette – perché appassionato lettore di ogni giornale pubblicato nel mondo (personaggio cardine dell’abbonamento universale, dice Vigneault). Dal fondo del suo paesino Paulu per quarant’anni accumula tutta la stampa possibile, dialogando a tu per tu coi grandi avvenimenti contemporanei. Quando un giorno un ragazzino gli chiede una mancia, lui – non avendo soldi – confida al ragazzo il nome di una stella del firmamento e gliela regala: perché le cose, quando ne si sa il nome e come se le si possedesse. Come epitaffio Paulu lascia scritto la vita è nascosta nelle parole.

E così via, per decine di canzoni in cui s’incrociano e si ritrovano i nomi, le opere e i giorni di questa straordinaria epopea corale.

|

Gilles Vigneault |

Formicaio

di passioni umane Formicaio

di passioni umane

Quando ho cominciato a scrivere – mi disse Gilles Vigneault concedendomi un’intervista, che ottenni per la gentile intercessione del professor Sergio Zoppi di Torino, benemerito studioso della letteratura del Quebec – non sapevo ancora che avrei scritto canzoni, da principio scrivevo poesie. Pensavo però già allora che mi sarebbe piaciuto scrivere dei miei compaesani, per il semplice fatto che loro non avevano mai avuto l’ardire di sognare che il loro nome sarebbe stato degno d’essere stampato.

L’apparente minimalismo di questa confessione ci fa penetrare nel cuore pulsante dell’ispirazione di questo gigante della canzone: i nomi – in cui la vita è celata – vanno salvati dall’oblio, dall’incessante erosione cui li sottopone il tempo, cancellandoli dalla memoria del mondo. Compito del poeta è renderli eternamente vivi, soffiargli addosso il canto, come un atto di resistenza in vita, una sfida che risuona, un balletto che strappa ogni Euridice dalle grinfie dell’oblio eterno.

È come se ci fossero, nel brulicante progetto musicale e narrativo di Gilles, canzoni per ogni vivente e altre ancora dedicate a tutti coloro che non s’è fatto in tempo a cantare.

Questa canzone è per coloro che non ho nominato

io che volevo nominare il tuo paese, la tua città

quelli che camminano con passo che sembra sottomesso

su strade obbligate

gli ultimi arrivati che non conosco

e che sono arrivati fuggendo dalle guerre

e che non dicono niente ma non hanno posti a cui tornare

e restano.

Ciascuno porta la sua età

la sua pietra, i suoi arnesi

per costruire la propria casa

la propria città, il proprio paese.

Chi canterà le notti della barista notturna?

Chi canterà la noia del cliente che s’attarda?

Ognuno è lo specchio dell’altro e lo sguardo

il tempo di una separazione.

Chi canterà i giorni uguali agli altri giorni

del vecchio pensionato del metrò delle cinque?

Chi rimugina in mezzo a una folla detestata

canzoni d’amore?

E quelli che sono qui dalla notte dei tempi

sempre sorpresi di vedere la compravendita

di pelli d’animali, di pezzi del pianeta

per soldi.

Per ottenere qualcosa dicono “vogliamo tutto”

fuggendo senza sosta il nostro cemento abituale

per mettere un po’ del loro gioco nella noia millenaria

che urlano i lupi.

Cantare anche per quello che non mi sente

e che non ha né il mio passo, né le mie parole, né i miei sogni

colui per il quale la vita è una corta tregua

fra due battaglie.

E poi cantare per te, e poi cantare per voi

che sceglierete sempre la morte o la sopravvivenza

delle mie parole, dei vostri passi, di ciò che ci spinge

a restare in piedi.

|

Gilles Vigneault con Felix Leclerc |

Felix Leclerc, il pioniere della canzone Quebbecchese di cui ho scritto il mese scorso, fu l’iniziatore – Vigneault è il primo a riconoscerlo – ma fu anche un fiero isolato: Felix si seppe ricongiungere, nella maturità, con le istanze del suo popolo, ma rimase un filosofo amante della solitudine, della meditazione e di un certo – musicale – silenzio.

Gilles è stato invece il cantore popolare alla ricerca di buone nuove da portare, la vedetta in cui convivono memoria e passione per il costante rinnovamento. Il suo ruolo nella presa di coscienza del popolo francofono canadese è stato totalmente attivo, lui è il compagno di viaggio della cosiddetta rivoluzione tranquilla. Vigneault ha accompagnato la vicenda di liberazione della sua terra – antica colonia francese, conquistata e ricolonizzata dall’egemonia degli inglesi – per tutte le fasi, dal risveglio, alla turbolenza, dalla gioia alla delusione. Un pugno di sue canzoni Il me reste un pays, Les gens de mon pays, e alcune violente requisitorie Ti-Cul Lachance, e Tu peux ravaler ta romance, sono le orazioni civili che meglio di ogni discorso hanno fatto il punto sul sentire la libertà e sul sentiero della liberazione.

Dispiace particolarmente che, fuori dal mondo francofono, così pochi abbiano avuto la ventura d’imbattersi nell’opera di questo artista, perché, più che mai in questo caso, un intero mondo s’affaccia all’attenzione di chi dischiuda il libro dei suoi canti. Ogni artista è un universo, una finestra, un punto di vista illuminante, ma, nel caso di Vigneault, il discorso, va moltiplicato per dieci, per cento, tanto il formicaio di passioni umane prende fra le sue mani il respiro epico della storia collettiva, tanto l’incrociarsi di cento diverse storie ci fa sentire il senso incessante della vita.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|