|

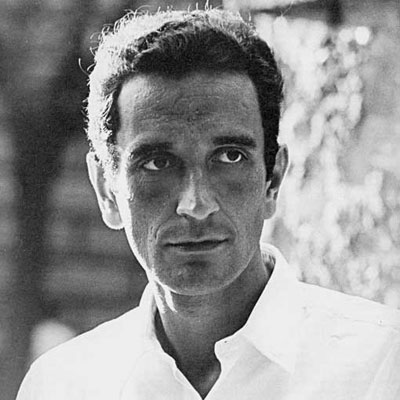

Dossier Piero Ciampi

Ha tutte le carte

in regola per essere

Piero Ciampi

a cura di Patrizia Chiesa e Alessio Lega

|

Ha tutte le carte in regola

per essere un artista.

Ha un carattere melanconico,

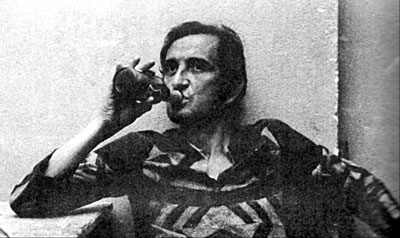

beve come un irlandese.

Se incontra un disperato

non chiede spiegazioni,

divide la sua cena

con pittori ciechi, musicisti sordi,

giocatori sfortunati, scrittori monchi.

Ha tutte le carte in regola

per essere un artista.

Non gli fa paura niente

tantomeno un prepotente.

Preferisce stare solo

anche se gli costa caro,

non fa alcuna differenza

tra un anno ed una notte,

tra un bacio ed un addio.

Questo è un miserere

senza lacrime.

Questo è il miserere

di chi non ha più illusioni.

Ha tutte le carte in regola

per essere un artista.

Detesta lavorare

intorno a un parassita,

vive male la sua vita

ma lo fa con grande amore.

Ha amato tanto due donne,

erano belle, bionde, alte, snelle,

ma per lui non esistono più.

È perché è solo un artista

che l’hanno preso per un egoista.

La vita è una cosa

che prende, porta e spedisce.

(Ha tutte le carte in regola, 1975) |

|

Sono arrabbiato per tre buoni motivi: sono livornese, anarchico e comunista. Le basta?

(questa e le altre dichiarazioni di Ciampi sono tratte da un’intervista che concesse nel 1976 – anno della pubblicazione del suo ultimo album – a Lina Agostini per il Radiocorriere)

Ciampi l’arrabbiato. Ciampi il maledetto. Ciampi l’alcolizzato. Ciampi il poeta.

Il livornese, l’anarchico, il comunista: tre qualifiche che si era auto-attribuite proprio in quest’ordine e dove – a tacere della difficoltà con cui si possono far convivere le ultime due – anche la livornesità acquista una valenza ideologica precisa, l’irraggiungibile chimera di un concio natale, di una purezza perduta.

Nel porto delle illusioni

Mi disse il suo capitano

Terra terra

Forse cerco una chimera

Questa sera, eterna sera.

(Livorno, 1971) |

Ciampi ha campato molto male (ma con grande amore) i suoi quarantacinque anni, ed è sopravvissuto – nel ricordo affidato alla sua opera e ai suoi ammiratori – ai quasi 30 anni che ormai ci separano dalla scomparsa, in una costante rivalutazione della sua figura.

Ciampi è il più sotterraneo ed esplosivo mito della canzone italiana. Era, in vita, un poeta stimato da molti suoi colleghi – Paoli, de Gregori, Conte hanno avuto parole bellissime per lui – e persino da qualche pezzo grosso della discografia: Gianfranco Reverberi, Lilli Greco e sopratutto Gianni Marchetti, che è stato il mentore che, con commovente dedizione, gli ha fatto compiere i suoi album più memorabili.

Ma Ciampi era anche comprensibilmente evitato come la peste da molti altri.

Lui in cambio, aristocraticamente, disprezzava tutti.

Ciampi ha fatto dischi (non molti) e concerti (pochi) per i miracoli di un’industria culturale (allora) un po’ più sensibile alla poesia e interessata a fregiarsi di un catalogo che non contenesse solo opere di consumo. Lui, per sua parte, non ha mai mostrato un reale anelito alla celebrità, né alcuna attitudine a celebrare le necessarie liturgie che regolano lo show business.

Ciampi maltrattava il pubblico, non come una star ossessionata dalla proprio immagine: Io sono davvero il più grande di tutti perché posso prendere trecentomila lire per sera e anche mezzo milione e mandare un altro a cantare al posto mio. Tanto chi conosce Piero Ciampi?

Sembrava piuttosto l’adolescente arrabbiato col mondo, un “ribelle senza causa” per troppa sensibilità: È l’impossibilità di averli tutti che mi spinge a provocarli. Vorrei averli tutti, essere il padre di tutti, almeno il fratello, visto che alla mia età non potrei più essere figlio di qualcuno, questa è la fregatura.

Si ha però oggi l’impressione che Ciampi, magari per sua stessa colpa, per quel modo estremo di vivere, ridere e litigare per ogni strada, in ogni bar, con chiunque – potente discografico, funzionario RAI o povero cristo – per quello starsene con le vene aperte e il cuore a nudo, venga menzionato più per la figura eccentrica che fu, che per quello che ha cantato.

Anche a parlare con molti suoi amici ed estimatori si avverte l’eco di troppi rimpianti, come se avesse potuto e non avesse voluto fare abbastanza, quasi non fosse stato capace di dare fondo ai suoi talenti... e forse è vero che avrebbe potuto fare di più, ma chi non ha questo inestinguibile rimpianto, per sé e per chi ama, una volta che il tempo e le occasioni tirano un frego definitivo sull’agenda dei giorni a venire?

L’oggetto irrefutabile che però qualche volta paradossalmente appare trascurato è proprio la sua opera: il grande monumento all’amore, al rapporto tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra uomo e società, che ha innalzato questo straordinario artista nelle sue canzoni e poesie (che non sono poi così scarse), il bollettino della dolce terribile guerra che si è trovato a combattere dai suoi primi anni, nei suoi primi rapporti

La giungla comincia in famiglia,

sono anni che combatto

in quella foresta.

La vera guerra non si fa con le armi,

si fa con il cuore,

per questo sono un eroe.

(Uffa che noia, 1976) |

A sentirli ‘sti versi, portati dalla voce strana, rozza, che duella amorevolmente con la raffinata architettura che i suoi musicisti/arrangiatori gli costruivano addosso, ma (qualcuno sostiene) anche solo a leggerli, si può misurare tutta la vita: un conflitto senza tregua fra uomo, donna, lavoro ed arte. È la biografia delle speranze erose, delle esperienze appese. Il rapporto uomo/donna che deflagra per esempio in Un palazzo di giustizia, a colpi d’avvocati, nel desolato quadro di un divorzio che regola con la fredda procedura l’inesprimibile:

Siamo seduti in una stanza

di un Palazzo di giustizia,

ci guardiamo di sfuggita.

Io ti sparo, tu mi spari,

io ti sparo, tu mi spari.

(...)

Ho chiamato una carrozza

che si porti via il passato,

sei salita con rancore,

uno sguardo e tu sei scesa,

uno sguardo e tu sei scesa,

dopo un attimo sei scesa.

Qui ci prende la paura,

ci sembrava tutto strano.

è tra ben diverse mura

che cercavi la mia mano,

che cercavi la mia mano,

che cercavo la tua mano.

Siamo seduti in una stanza

di un Palazzo di giustizia.

Tu sei pazza, vuoi spiegare

una vita con due frasi.

(In un palazzo

di giustizia, 1975) |

Nei palazzi di giustizia, di fronte ai luoghi del potere che vogliono deprimere i rapporti vitali, emerge la fatica del poeta che detesta lavorare intorno a un parassita, quando si deve confrontare con quel volgarissimo problema di denaro che lo affligge e allora tenta, tenta tanto

Il lavoro? Ancora non lo so.

Mi hanno preso? Non mi hanno detto niente.

E allora? Ti ho detto, non so niente.

E allora? Allora non lo so,

non lo so, non lo so, non lo so,

non lo so, non lo so.

(Il lavoro, 1973) |

Tento ogni giorno di andare,

camminare, lavorare, di studiare,

di pensare, di nutrirmi e di fare,

ma non sono mai, mai, mai.

Tento ogni giorno di riflettere e di capire, di guardare e di osservare,

di passeggiare e di non morire

ma non sono mai, mai, mai.

Ma tento, tento, tento ogni giorno,

cosi vado nei giardini e mi guardano stupiti a loro dico, va così.

Tento, tento, tento, tanto

tanto tanto tento,

perché no.

Tento, tento, tanto tento

(Tento tanto, provino

pubblicato postumo) |

Può darsi che Ciampi abbia trasformato “il suo fallimento umano e professionale in un capolavoro di poesia” – come afferma Marco Lenzi nel prezioso e recentissimo libro “Piero Ciampi, discografia illustrata” (di cui lungamente parliamo nelle interviste di questo dossier) – ma, ci viene da dire: e se non fosse punto un fallimento?

Se il fallimento fosse invece quello della banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati, che si affannano ad andare, camminare, lavorare, senza lasciare alcun segnale del proprio percorso esistenziale, senza far cenno di averci capito nulla?

Se, come sosteneva Léo Ferré (un artista stimato e riverito persino dallo schizzinosissimo Piero), “l’anarchia è la formulazione politica della disperazione”, a qualcosa di molto vicino all’anarchia si avvicina il pensiero tutto esistenziale, ma non per questo meno politico, di Ciampi, quando rivendica la scelta estrema e stremata del suicida di Disse: non dio decido io, o la forzata solitudine della ex suora che ha avuto il coraggio di amare un altro uomo che non fosse Cristo, e perciò ora non ha più sorelle né fratelli (Canto una suora, 1976).

Qualche volta nei suoi versi s’affaccia la traccia di un pensiero politico vero e proprio: nell’apologo pacifista (e vagamente anticlericale) di Quaranta soldati, quaranta sorelle

Sulla radura quaranta sorelle

facevano quiete la loro merenda,

i candidi veli si alzavano al vento

scherzando con l’erba felice

del gioco.

Poco distanti quaranta soldati

pulivano assorti i loro fucili,

con gesto preciso tendevano

il braccio

stringendo le dita sul collo dell’arma.

Un cacciatore ansioso di preda

esplose uno sparo mettendoli in fuga,

cambiando il destino

a ottanta infelici,

quaranta soldati, quaranta sorelle.

Sulla radura giacciono infatti

quaranta fucili e poche ciliegie:

quaranta soldati, quaranta sorelle

fuggirono insieme

cercando fortuna.

(Quaranta soldati,

quaranta sorelle, 1971) |

O ancora, lucido appare il suo giudizio quando non se la sente più di scherzare del volgarissimo problema del denaro, ma afferra il toro per le corna sostenendo che

Il denaro è un porco

rosso e bianco

nero e un po’ marrone

è un bel porco

e chi lo tiene stretto

ha un viso senza colore.

Il denaro è un porco

azzurro e bianco

e non ha testa ma invidia

e chi lo tiene stretto

è un disgraziato

né folle

né pazzo

né bello

né brutto.

(Il denaro, provino

pubblicato postumo) |

È sulla scia di queste parole che si coglie un’idea di resistenza umana, lontana dalle celebrazioni esteriorizzate, dalla resistenza di chi ha vinto, ma pregna invece della permanenza tutta interiore di una memoria da cui si origina la fonte stessa della poesia, anche quella così individuale, di Piero:

Non riesco a dimenticare i seicentomila ragazzetti che trent’anni fa hanno dato la loro cultura e la loro vita per salvare me e la mia cultura. Non dimentico un ragazzetto di diciotto anni che allora si fece sgozzare da un soldato straniero per garantirmi un pezzo di terra su cui essere poeta. Io questo non posso dimenticarlo e sono infelice perché sono vivo e loro no, ma non faccio dei blues che cantano i morti, io canto delle persone che sono vive dentro di me, che mi porto dentro da trent’anni. Loro hanno salvato la mia terra e la mia cultura, mi hanno fatto conoscere la preghiera e grazie a loro oggi sono bello, bellissimo, il più bravo e non perdono.

|

|