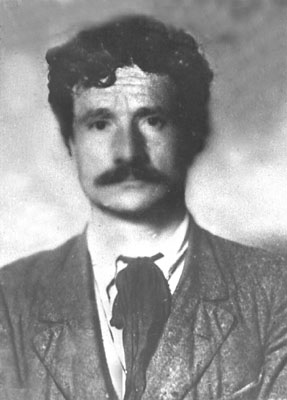

Barbieri,

Pompeo Scipione

Nasce a Mezzana, frazione del comune di San Giuliano Terme

(Pi), l’8 ottobre 1881 da Carlo e Angela Morganti,

operaio perforatore. Giovanissimo si avvicina agli ideali

anarchici e diventa in breve tempo un buon propagandista.

Sue conferenze sono già segnalate nel 1907 in diverse

località della Toscana. Da quell’anno fino

al 1910 lavora allo stabilimento fiat di La Spezia, in

questo periodo diventa un assiduo collaboratore del settimanale

«Il Libertario» e stringe amicizia con Pasquale

Binazzi e Zelmira Peroni. Partecipa al III convegno degli

anarchici toscani (Pisa 26 dic. 1910). Nel 1911-12 è

particolarmente attivo nelle campagne antimilitariste

e tiene diverse conferenze e comizi in provincia di Pisa

e Livorno contro la Guerra italo-turca. Collabora al settimanale

«L’Avvenire anarchico» e prende parte

al V convegno fra gli anarchici della Toscana (Pisa mag.

1914), dove viene nominato segretario della neo costituita

Unione Anarchica Toscana, incarico che però lascia

nel mese di settembre. Nello stesso anno è chiamato

dai gruppi della Carnia a tenere un giro di conferenze

di propaganda in provincia di Udine. Deciso oppositore

dell’intervento italiano nella Grande Guerra, nel

maggio del 1915 viene arrestato a Pisa per aver partecipato

a una manifestazione antinterventista non autorizzata,

rimanendo in carcere per due mesi. Alla fine del 1919,

per motivi di lavoro, torna a risiedere a La Spezia, dove

riprende la collaborazione con «Il Libertario»,

entrando nella redazione insieme a un altro pisano, Mario

Lami. B. prende parte alle lotte operaie del Biennio rosso

e alle prime azioni armate contro il fascismo. Dopo l’ennesimo

arresto nel febbraio 1923 decide di emigrare clandestinamente

a Marsiglia dove prosegue la sua attività di agitatore,

particolarmente impegnato nella campagna pro Sacco e Vanzetti.

Trovato un impiego come operaio ai cantieri navali di

Seyne-sur-Mer muore per un incidente sul lavoro il 15

giugno 1928. (F. Bertolucci)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; Pompeo

Barbieri, «La Diana», Parigi, 1° ago.

1928;

Bibliografia: ACPC, ad nomen.

Unione Anarchica Valdarnese

(1920 circa)

Caleffi,

Giovannina

Nasce a Gualtieri (RE) il 4 maggio 1897 da Giuseppe e

Caterina Simonazzi, agricoltori, genitori di cinque figli.

Il padre emigra a Pittsburgh (Usa) insieme al figlio maggiore.

Giovannina (comunemente chiamata Giovanna) frequenta la

scuola a Gualtieri e, dal 1914, a Reggio Emilia dove si

trasferisce per completare gli studi. Frequenta il circolo

socialista assistendo ad alcune conferenze di Camillo

Prampolini, sentendosi socialista a sua volta. A 15 anni

perde la fede cattolica sostenendo parecchie discussioni

in famiglia. Ha come insegnante Adalgisa Fochi, scrittrice

conosciuta e attiva conferenziere nel circolo femminile

socialista. Consegue la licenza nel 1915 e comincia a

insegnare nella scuola elementare a Santa Vittoria di

Gualtieri (RE) prima, e l’anno dopo, già

di ruolo, presso le scuole elementari di Montecchio Emilia

(RE). In quello stesso anno conosce C. Berneri, figlio

della sua insegnante Fochi, studente liceale iscritto

alla FGS (organizzazione che lascerà nel 1916 avvicinandosi

a posizioni anarchiche). Camillo si trasferisce ad Arezzo,

dove la mamma insegna, e Giovanna lo raggiunge dopo circa

un anno. I due si sposano il 4 novembre 1917 a Gualtieri,

con il consenso dei genitori perché entrambi minorenni.

Il 1° marzo 1918, assente Camillo richiamato alle

armi e quindi inviato al confino, nasce la primogenita

della coppia Maria Luisa. Successivamente la famiglia

si trasferisce a Firenze. Qui, il 5 ottobre 1919, nasce

la seconda figlia Giliana. La loro casa diventa punto

di riferimento di compagni anarchici e dell’antifascismo.

Fra i molti amici e conoscenti ci sono: Gaetano Salvemini

e i promotori del Circolo di cultura fiorentino fra cui

Piero Calamandrei, i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi,

Piero Jahier. Giovanna fino a questo momento si è

occupata dell’educazione delle figlie. Non si impegna

direttamente nella militanza e tuttavia vive i disagi

dell’appartenenza all’anarchismo del marito.

Nelle sue memorie ricorda che Camillo diceva di lei a

Salvemini: «non è anarchica nel senso di

essere una militante, però accetta le mie idee

e le condivide in gran parte». Con l’avvento

del fascismo cominciano per la famiglia le pressioni della

polizia. Camillo subisce due aggressioni. Impossibilitato

a continuare l’insegnamento per il rifiuto di giuramento

al regime, è costretto a espatriare nell’aprile

del 1926. Giovanna trascorre insieme alle figlie e alla

suocera alcuni mesi presso la casa paterna a Gualtieri,

e il 1° agosto dello stesso anno, varca la frontiera

a Ventimiglia in maniera fortunosa. La famiglia si riunisce

e va ad abitare alla periferia di Parigi in una casa a

Saint-Maur-des-Fossés. La vita scorre tra grosse

difficoltà finanziarie. Nel 1929 il marito cade

nel tranello approntato dalla spia dell’Ovra, Ermanno

Menapace, che gli è diventato amico carpendone

la stima. Per questo motivo subisce una serie di arresti

ed espulsioni che lo conduce a una travagliata peregrinazione

attraverso l’Europa. C. prende le sue difese, scrive

ai compagni, si rivolge all’avvocato Paul De Bock

di Bruxelles, si accolla il peso di mantenere la famiglia.

Nel 1933, grazie all’aiuto di sua sorella, e consigliata

da Louis Lecoin, apre una drogheria in rue de Terre-Neuve,

20, il cui retro diviene rifugio dei fuorusciti anarchici.

Questa sua attività, e l’essere moglie di

Berneri, comportano per lei un’attenta sorveglianza

da parte delle autorità. Il 2 dicembre 1934, il

Ministero dell’Interno francese chiede informazioni

politiche su di lei alla Prefettura di Milano, in seguito

ad accertamenti su Maria Bibbi, sua amica, che risulta

lavorare nel negozio. Il momento è propizio al

nazifascismo: in Italia sta per cominciare l’avventura

etiopica e la Guerra di Spagna è alle porte. Camillo

parte per cercare di liberare la Catalogna e Giovanna

è di nuovo sola a occuparsi delle bambine. Ben

presto i contrasti tra anarchici e comunisti in Spagna

portano all’eliminazione sistematica di chiunque

si opponga alla ferrea egemonia staliniana. Berneri è

assassinato, assieme a Francesco Barbieri, dai comunisti

il 5 maggio 1937 a Barcellona. Giovanna accorre al funerale

con la figlia Maria Luisa. Il dolore per la perdita del

marito la spinge ad abbracciare le sue idee sostituendosi

a Camillo nella corrispondenza con gli anarchici d’America

che chiedono contributi per le varie iniziative. Assiste

i compagni italiani che, espulsi dalla Francia, vengono

internati nei campi di concentramento. Un suo appello

è pubblicato senza firma, per motivi di sicurezza,

su «L’Adunata dei refrattari» nel 1939,

tradotto e diffuso sulla stampa da Emma Goldman. Si fa

promotrice a Parigi, del Comitato «C. Berneri»

e nel 1938 pubblica una raccolta di scritti del marito

dal titolo Pensieri e Battaglie, con prefazione

della stessa Goldman. Negli anni continua a mantenere

vivo il ricordo di Camillo, scrivendo articoli su giornali,

riviste, e difendendone la memoria. Scoppia la Seconda

Guerra mondiale, l’esercito tedesco occupa la Francia,

e per ordine delle autorità consolari fasciste

a Parigi, viene arrestata il 28 ottobre 1940 e resta tre

mesi nel carcere de La Santé. Nel febbraio 1941

viene deportata in Germania e rimane in prigione cinque

mesi. Dopo alcuni trasferimenti in varie carceri tedesche,

è condotta in Austria per essere consegnata alle

autorità italiane. È inviata al carcere

di Reggio Emilia e condannata il 25 agosto a un anno di

confino a Lacedonia (AV), «per aver svolto all’estero

attività sovversiva dimostrandosi elemento pericoloso

per gli ordinamenti politici dello Stato». Scontata

la pena si dà alla latitanza nell’Italia

meridionale perché, ritornata a Gualtieri, le viene

negato il passaporto per la Francia con il timore che

riprenda l’attività sovversiva. Si ritrova

con Cesare Zaccaria, amico di vecchia data della famiglia,

e va a vivere con lui nel febbraio del 1943. Finita la

guerra la nuova coppia collabora alla rinascita del movimento

anarchico insieme ad Armido Abbate, Pio Turroni e altri.

I due pubblicano il giornale clandestino «La Rivoluzione

libertaria» (1944), il giornale «Volontà»,

che in seguito alle decisioni del Congresso di Carrara

(1945) è sostituito dalla rivista «Volontà»,

alla quale collaborano Silone, Camus, Salvemini ecc. e

a cui C. dà un contributo fondamentale. Pensa che

la cosa più importante da fare sia quella di attualizzare

l’anarchismo, a dieci anni dall’uscita di

«Volontà», scrive: «Non si tratta

di una rivista fatta da intellettuali, da gente colta,

dalla penna facile per i quali lo scrivere è un

piacere o una professione. «Volontà»

è messa insieme, in generale, con il modesto contributo

di lavoratori che sentono impellente il bisogno di esprimere

la loro critica anarchica alla società ed agli

avvenimenti attuali e di inserirvi le loro idee di rinnovamento

sociale e di giustizia». Rilevante rimane la lettera

che scrive, da Napoli il 12 aprile 1945, ai compagni della

FCL di Livorno in cui mette in discussione l’opportunità

di adesione da parte della locale federazione al Cln,

come proponeva la stessa, ricordando ai compagni l’esperienza

spagnola. Intensa anche l’attività editoriale,

cura le edizioni RL e la Collana Porro dando alle stampe

numerose pubblicazioni: da Malatesta a Volin, da Fabbri

a Carlo Doglio. Affronta la campagna a favore del controllo

delle nascite, insieme a Cesare Zaccaria, con la pubblicazione

di un opuscolo Il controllo delle nascite (1948),

immediatamente sequestrato, contenente una raccolta di

articoli apparsi nel 1947 su «Volontà»,

che dimostra come l’eccesso della popolazione sia

uno dei principali mali che affligge molti paesi e in

particolare l’Italia. I due sono processati per

propaganda contro la procreazione e assolti entrambi con

formula piena nel maggio del 1950. Scrive su varie testate

anarchiche e no: «Umanità nova», «L’Adunata

dei refrattari», «Controcorrente» di

Boston; «Il Mondo», «Il Lavoro nuovo»

di Genova ecc. Nell’estate del 1948 concretizza

un progetto a lei molto caro: assicurare vacanze a bambini

di «compagni del Sud» presso «famiglie

del Nord Italia». Questo esperimento pilota, in

attesa di fare qualcosa di meglio, continua nell’estate

1949. Nell’aprile dello stesso anno, deve superare

il secondo e più grande dolore della sua vita:

la morte della primogenita Maria Luisa di 31 anni. È

così deciso tra quelli che vogliono onorarne la

sua memoria con un’opera libera e benefica, di fondare

una colonia per bambini a suo nome, con sede in Italia,

ma aperta ai figli di anarchici di tutti i paesi. L’idea

primaria è di realizzarla a Cesenatico, ma l’impresa

non si concretizza a causa della modesta somma raccolta.

Il 1° luglio 1951, la colonia diviene una realtà,

anche se più modestamente, grazie a Zaccaria, che

mette a disposizione la sua casa di campagna a Piano di

Sorrento, ospitando tre gruppi di tredici bambini. Quest’esperienza

positiva dura sette anni, concludendosi nell’estate

del 1957, con un deficit di Lit. 112.419 e senza la disponibilità

della casa di Piano di Sorrento (a causa della fine del

rapporto con Zaccaria). Si stabilisce a Genova Nervi nel

1956, dove trasferisce anche la sede amministrativa di

«Volontà», dal gennaio 1959 (n. 1),

anche la pubblicazione avviene a Genova Nervi. In questo

numero viene pubblicata la lettera di Zaccaria che spiega

il suo abbandono del Movimento anarchico e della rivista,

seguita da una nota di redazione. Giovanna non vuole rinunciare

a proseguire l’esperienza positiva della colonia

e tenta di sollecitare compagni e amici arrivando dopo

varie peripezie, all’acquisto di un terreno nella

pineta di Ronchi (MS) a 700 metri dal mare: nasce così

la Comunità «Maria Luisa Berneri»,

adoperandosi con abnegazione fino alla sua morte. La Colonia

continua per altri tre anni con le quattro persone che

costituiscono il nuovo gruppo della Comunità, dopo

la rinuncia della figlia Giliana, unica erede. Giovanna

muore tra le braccia di Aurelio Chessa il 14 marzo 1962,

per scompenso cardiaco, mentre sta uscendo dall’ospedale

di Genova Nervi, dove è stata ricoverata per una

grave malattia. (F. Chessa – G. Sacchetti)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; ivi,

Berneri Camillo; ivi, Berneri Giliana;

ivi, Berneri Maria Luisa; ivi, Zaccaria Cesare;

AFBC, Epistolario, Giovanna Caleffi; ivi, Fondo

Serge Senninger: Memoria ms. di Giovanna Caleffi; ivi,

Epistolario Cesare Zaccaria; ivi, Memoria

orale di Celestino Caleffi 1998; ivi, Memoria

scritta di Suzanne Képès, dic. 1998;

ivi, Memoria orale di Serge Senninger, 7 set.

2002; ivi, Fondo Colonia M.L. Berneri; ivi, Fondo Aurelio

Chessa; ivi Fondo Vernon Richard; G. Bianco, Ricordo

di Giovanna Berneri, «Il Lavoro Nuovo»,

Genova, 15 e 16 mar. 1962; È morta Giovanna

Berneri, «Avanti!», 16 mar. 1962; «un»,

25 mar. 1962; «Freedom», march 24 1962; Giovanna

Berneri, «Controcorrente», Boston, mar.-apr.

1962; U. Marzocchi, Giovanna Berneri, «Volontà»,

apr. 1962; Quelli che ci lasciano, «Ar»,

5 apr. 1962.

Bibliografia: Scritti di C. (con C. Zaccaria

e indicata come G. Berneri): Società senza

stato, Napoli 1946; Controllo delle nascite.

Mezzi politici per avere figli solo quando si vogliono,

Milano 1955. Scritti su C.: F. Montanari, Giovanna

Caleffi, «L’Almanacco», Reggio

Emilia, n. 31, 1998; F. Chessa, Italia: le donne di

casa Berneri, Giovanna Caleffi, «BAP»,

n. 12, 1999; G. Boccolari, F. Chessa (a cura di), Storie

di anarchici e anarchia – L’Archivio Famiglia

Berneri – Aurelio Chessa, catalogo della Mostra,

Reggio Emilia, 11 mar.-9 apr. 2000.

Giovanna Caleffi con le

figlie Maria Luisa (alla sua destra) e Giliana Berneri

Cannito,

Sante

Nasce ad Altamura (Ba) il 28 giugno 1898 da Graziantonio

e Anna Rosa Bellacicco, maestro muratore. In un paese

che agli albori del Novecento conta oltre l’80 per

cento di analfabetismo, C. riesce a terminare gli studi

elementari, si appassiona alla storia e l’approfondimento

di questa sua passione si trasforma nel tempo in scelta

politica di stare dalla parte dei più deboli. Allo

scoppio del primo conflitto mondiale viene inviato nelle

trincee del Friuli e, con l’avvento del fascismo

(«che fu la fame per tutti i lavoratori»,

come ha scritto nei suoi Frammenti) si trasferisce per

due anni a New York. Il contatto con l’ambiente

industriale americano, la vita condotta nel quartiere

di Brooklyn in una casetta di legno (proprio sotto il

famoso ponte) che condivide con il padre, i problemi che

gli emigrati si trovano ad affrontare, il lavoro come

muratore che lo porta a contatto con altri emigrati di

varie origini, la miseria e l’oppressione, contribuiscono

a fargli maturare quelle idee di giustizia sociale, poi

affinate con la lettura dei testi di Kropotkin (La conquista

del pane) e de «Il Martello» di Carlo Tresca

che gli aprono nuovi orizzonti. La sua adesione al sindacalismo

degli IWW e la condanna a morte di Sacco e Vanzetti maturano

definitivamente C. alle idee anarchiche. Ritorna in Italia,

ancora sotto il tallone fascista, ed è attivo nella

sua Altamura dove il regime mette in atto l’isolamento

dei suoi oppositori (socialisti e anarchici vengono perseguitati,

controllati e repressi). Nelle fasi cruente della liberazione

C. allaccia i rapporti con Tommaso Fiore e altri antifascisti,

restando sempre fermo nelle sue idee libertarie. Dopo

la liberazione, nel luglio del 1945, partecipa al convegno

dei Gruppi Libertari Pugliesi e negli anni successivi

sarà sempre attivo nell’opera di sensibilizzazione

sociale sul territorio in occasione di eventi importanti

come le occupazioni delle terre da parte dei contadini.

Nel dopoguerra partecipa al movimento delle cooperative

della sua città dove contribuisce a creare la Muratori

ed Affini il cui statuto presenta caratteristiche e finalità

libertarie, motivo per cui è invisa ai partiti

e, nonostante all’inizio ottenga degli appalti per

i lavori di ricostruzione ad Altamura, nel 1948 è

costretta a sciogliersi a causa degli ostracismi del potere

locale. C. continua nel suo lavoro di maestro muratore,

mentre sul piano sociale è attivo nella battaglia

contro il tentativo militare di installare i missili nella

zona tra Altamura e Gravina (1960-63). Negli anni Settanta

sull’onda delle lotte operaie e studentesche si

registra anche ad Altamura una presenza anarchica organizzata

che vede C. partecipare al lavoro e alle discussioni politiche

con entusiasmo insieme alle giovani generazioni, in un

rapporto aperto e comunicativo, disponibile al dialogo.

Muore il 4 maggio 1994, all’età di 96 anni,

mentre è ospite di un suo nipote a Isernia. (F.

Schirone)

Fonti: P. Castoro, Sante Cannito.

Un uomo lungo un secolo, «UN», 22 mag.

1994; B. Tragni, L’ultimo anarchico è

andato a concimare la terra, «La Gazzetta del

Mezzogiorno», inserto cultura, 8 mag. 1994.

Bibliografia: S. Cannito: Frammenti

di storia Altamurana, Altamura 1980 (1994, 3ª

ed.).

Giuseppe Ciancabilla

Del

Papa, Ugo

Nasce a Carrara (MS) il 18 settembre 1875 da Romualdo

e Lucia Pracchia, ornatista. Vicino all’anarchismo

fin da giovanissimo e «caldo propugnatore di quelle

delittuose teorie» secondo la definizione della

Prefettura di Massa, il 22 agosto 1894 viene condannato

a cinque mesi di carcere e una multa per grida sediziose.

Dopo un periodo di emigrazione a New York, torna a Carrara

nel 1911 per divenire «malgrado la sua mal ferma

salute, l’anima del partito anarchico locale»:

infatti fino al 1915 è protagonista assoluto, al

fianco di Alberto Meschi, delle vittoriose battaglie combattute

dal proletariato apuano sotto la bandiera della locale

CdL, della quale è vice-segretario. La sua opera,

insieme a quella del segretario Meschi, è infatti

determinante per la riorganizzazione della massima istituzione

operaia apuana, uscita pressoché distrutta dalla

serrata padronale del 1905 e da quel momento in poi condannata

a una stentata sopravvivenza fino a tutto il 1910. L’arrivo

di Meschi, unito all’ascendente di Del Papa negli

ambienti libertari carraresi e all’iniziale appoggio

del locale Psi, fanno letteralmente rifiorire la CdL della

regione dei marmi, dando inizio ad una lunga serie di

importanti affermazioni operaie. Nell’estate del

1911 arrivano i primi miglioramenti delle condizioni di

lavoro dei cavatori a seguito di uno sciopero durato due

settimane; un anno dopo ha luogo il grande sciopero di

tutti i lavoratori del marmo per l’ottenimento della

pensione, conclusosi con una storica affermazione; nella

primavera del 1913 tocca ai lavoratori del piano di Carrara,

Massa e Versilia conquistare l’orario unico di otto

ore; poi, fra la fine del medesimo anno e l’inizio

del 1914, la CdL è chiamata a difendersi da una

spietata quanto pretestuosa serrata padronale tesa a distruggerla,

come accaduto nel 1905 e da una misteriosa quanto innocua

esplosione avvenuta nel cortile di una caserma dei carabinieri

a Carrara, della quale vengono ingiustamente accusati

alcuni dirigenti camerali, fra cui lo stesso D., Meschi

e Riccardo Sacconi. Arrestati e poi inevitabilmente scarcerati

i tre e conclusasi la serrata, stavolta la CdL, ben più

forte di quanto non lo fosse nove anni prima, riesce a

sopravvivere senza danni. Nel medesimo periodo D. è

redattore sia de «Il Cavatore» (organo di

stampa della CdL) che de «Il ’94» (periodico

anarchico locale), ambedue fondati nel 1911 a ulteriore

testimonianza della rinascita del movimento operaio nei

paesi del marmo. A causa della sua sempre cagionevole

salute, aggravatasi in seguito a lunga detenzione nel

carcere di Massa nel corso del 1912 inflittagli per «eccitamento

all’odio di classe», si ammala di tubercolosi

e muore a Carrara il 1° giugno 1916. (M. Giorgi)

Fonti: ASMS, Questura di Massa, Sovversivi

deceduti, ad nomen.

Bibliografia: H. Rolland, Il sindacalismo

anarchico di Alberto Meschi, Firenze 1972; L. Gestri,

Capitalismo e classe operaia in provincia di Massa-Carrara,

Firenze 1976, ad indicem; A. Bernieri, Storia

di Carrara moderna (1815-1935), Pisa 1983; M. Giorgi,

Alberto Meschi e la Camera del Lavoro di Carrara (1911-1915),

Carrara 1998.

Emilio

Canzi (a sinistra) e Giuseppe Mioli in Spagna

Garino,

Maurizio

Nasce a Ploaghe (SS) il 1° novembre 1892 da Michele

e Nicoletta Chiglioni, operaio. Nel 1895 la famiglia si

trasferisce a Torino e nel 1900 a Cassine (AL). Dopo le

scuole elementari e una breve permanenza in un collegio

religioso G. inizia a lavorare come apprendista falegname,

diventando poi modellista meccanico. Ritornato a Torino

nel 1906, nel 1908 aderisce al Fascio Giovanile Socialista

Torinese. Di orientamento astensionista, si avvicina all’anarchismo

durante l’agitazione pro Ferrer, nell’autunno

1909. Agli inizi del 1910 G. è, con Ferrero, uno

dei fondatori della Scuola Moderna, una sorta di circolo

culturale finalizzato alla formazione culturale e politica

dei militanti operai, che pubblica anche un proprio bollettino

semestrale. Attivo nella campagna contro la guerra tripolina,

dopo la firma della convenzione tra la Fiom e il Consorzio

automobilistico torinese (gen. 1912) duramente contestata

dai disorganizzati perché in cambio del «sabato

inglese» aboliva le tolleranze e introduceva la

trattenuta sindacale obbligatoria, G. aderisce al nuovo

SUM, sorto per opera dei sindacalisti rivoluzionari, e

partecipa allo sciopero proclamato dal SUM, risoltosi

dopo più di due mesi con una grave sconfitta. L’esperienza

negativa della divisione sindacale lo induce a farsi portatore

nell’ambito del Fascio Libertario Torinese, insieme

con Ferrero, della scelta unitaria a favore della fiom,

anche dopo la costituzione, nel novembre 1912, dell’usi.

Il grande conflitto nel settore d’auto della primavera

1913, risoltosi favorevolmente per la Fiom, segna l’eclissi

del SUM, a cui farà seguito una sezione torinese

dell’usi guidata da Ilario Margarita. Nel giugno

1914 G. ha un ruolo di primo piano negli scioperi della

Settimana rossa. Arrestato per «violenza privata,

minaccia e porto d’arma», viene tuttavia prosciolto.

Lo scoppio della guerra lo vede su posizioni rigidamente

antiinterventiste. Il suo attivismo politico e sindacale

lo costringe a cambiare continuamente posto di lavoro

(Fonderie Subalpine, Acciaierie Fiat, Officine Savigliano

ecc.). Dichiarato abile (anche se riformato alla visita

di leva), ottiene l’esonero come «operaio

specialista». Contrario alla partecipazione al Comitato

di mobilitazione industriale, la sua intensa partecipazione

ad azioni rivendicative gli costa l’esonero (ma

verrà poco dopo nuovamente riformato) e il posto

di lavoro. Tra un licenziamento e l’altro, è

sempre in prima fila nelle agitazioni e partecipa ai moti

torinesi dell’agosto 1917. All’interno della

Sezione torinese della Fiom è, con Ferrero, tra

gli oppositori della linea sia della segreteria sezionale

che di quella federale e lo scontro di tendenze si fa

così acceso che, in occasione del Convegno Regionale

Metallurgico del 22 settembre 1918, si deve ricorrere

al referendum di lista per la nomina dei delegati. Ma,

soprattutto, ai riformisti appare «strano che nei

delegati a questo convegno si debba includere dei compagni

anarchici (quale Garino) che non possono essere favorevoli

che alla assoluta autonomia della Organizzazione»

(C. Artesani, Ai compagni, «La Squilla»,

12 set. 1918). Preoccupazione principale dei riformisti

è la possibile saldatura tra il «gruppo libertario»,

fautore dell’autonomia sindacale ma a loro avviso

deciso a «nascondere dietro il paravento dell’unità

sindacale il [suo] sogno di conquista», e la corrente

massimalista, i cosiddetti «rigidi», convinta

della subalternità del sindacato al partito (G.

Gotta, Ognuno al suo posto, «La Squilla»,

19 ott. 1918). In effetti, agli inizi del 1919 l’opposizione

alla linea del Comitato Direttivo si va coagulando in

un blocco anarco-massimalista. Le Commissioni interne,

riconosciute dall’accordo del 20 febbraio 1919,

tendono superare le proprie prerogative sfuggendo al controllo

dell’organizzazione e in qualche modo sostituendosi

ad essa. Dall’agosto 1919, a iniziare dalla fiat

Centro, le Commissioni interne procedono alla elezione

dei commissari di reparto che danno vita ai Consigli di

Fabbrica, ciascuno dei quali nomina un Comitato esecutivo

che a sua volta assume le funzioni di Commissione interna.

Il 17 ottobre la prima riunione dei Comitati esecutivi

dei Consigli costituisce un Comissariato centrale dei

Consigli. Il 1° novembre l’assemblea della Sezione

torinese della FIOM approva «a grande maggioranza»

l’odg. Boero-Garino, favorevole alla «costituzione

dei Consigli operai di fabbrica, mediante l’elezione

dei Commissari di reparto» (p. t. [P. Togliatti,

L’Assemblea della Sezione Metallurgica Torinese,

«L’Ordine nuovo», 8 nov. 1919), mettendo

in minoranza il vecchio Consiglio Direttivo ed eleggendone

uno nuovo, provvisorio, al cui interno Ferrero, pare su

indicazione di G. che declina un primo invito, assume

le funzioni di segretario. Contestualmente, viene istituita

una Commissione di studio sui consigli, alla quale partecipano

anche G. e Ferrero, e che tiene spesso le sue riunioni

nei locali de «L’Ordine nuovo». Da qui

nasce anche la consuetudine con gli ordinovisti e con

Gramsci, che scriverà dei due anarchici in termini

estremamente positivi (Cosa intendiamo per demagogia,

«Avanti!», ed. piemontese, 28 ago. 1920),

e una collaborazione che si esprimerà nel manifesto

Per il Congresso dei Consigli di fabbrica, apparso ne

«L’Ordine nuovo» del 27 marzo 1920.

Al Convegno straordinario della FIOM a Firenze (9-10 nov.

1919) Boero e Garino riescono a ottenere che i vertici

federali consentano all’«esperimento dei Consigli

di fabbrica» intesi come «la continuazione

dell’opera delle Commissioni interne coordinata

con quella dell’organizzazione» (M. Antonioli,

B. Bezza, p. 575). Nell’aprile 1919 G. è,

come rappresentante degli anarchici torinesi, tra i fondatori

dell’Ucai al Congresso di Firenze, dove è

designato quale membro del Consiglio generale. Nel dicembre

dello stesso anno partecipa al Congresso straordinario

della CdL di Torino e presenta una mozione a favore dei

Consigli, ritenuti «ai fini dei principi comunisti-antiautoritari,

organi assolutamente antistatali e possibili cellule della

futura gestione della produzione agricola e industriale».

Quando, nel maggio 1920, si tiene a Genova il Convegno

nazionale della FIOM, difende la linea conflittuale dei

metallurgici torinesi e «deplora la mancanza di

solidarietà del Comitato centrale e della Confederazione

del lavoro» (ivi, p. 590). Nel giugno successivo

interviene con Ferrero al Congresso anarchico piemontese

proponendo il medesimo odg del Congresso camerale e se

ne farà portatore anche al Congresso bolognese

dell’UAI (1°-4 lug. 1920). Protagonista dell’occupazione

delle fabbriche, nel settembre 1920, al Congresso nazionale

della Fiom tenuto a Milano, all’Umanitaria, appoggia

l’odg Ferrero e rimprovera ai dirigenti nazionali

di avere in qualche modo illuso «la massa operaia

che non distingue se il movimento fosse sindacale o politico,

aveva creduto che voi sareste andati fino in fondo, che

voi l’avreste condotta al gran gesto rivoluzionario»

(ivi, p. 625). Nel 1921 entra a lavorare in una cooperativa,

di cui poi diventerà dirigente e che verrà

trasformata in seguito in società per azioni per

evitare di essere fascistizzata. Durante il ventennio,

infatti, rimane a Torino subendo continui arresti e persecuzioni.

Dopo l’8 settembre 1943 riorganizza il movimento

anarchico torinese e dà vita al Circolo di Studi

Sociali. Prende parte alla guerra di liberazione; arrestato

nell’ottobre 1944, viene rilasciato grazie a uno

scambio di prigionieri. Dopo la Liberazione partecipa

alla vita del movimento libertario piemontese ricostituendo

la Scuola Moderna, che pur svolgendo una intensa attività

culturale con l’organizzazione di diverse conferenze

sui più svariati temi, non avrà più

quel carattere formativo dei militanti che aveva avuto

in passato. Dirigente dell’ANPPIA, muore a Torino

nell’aprile 1977. (M. Antonioli – T. Imperato)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; U.

Marzocchi, Maurizio Garino, «un»,

19 giu. 1977.

Bibliografia: scritti di G.: L’occupazione

delle fabbriche nel 1920, «Era nuova»,

1° apr. 1950; L’incendio della Camera del

Lavoro di Torino (1922), in Dall’antifascismo

alla resistenza. Trenta anni di storia italiana,

Torino 1961. Scritti su G: P.C. Masini, Anarchici

e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino,

Torino 1951;Trentennio; G. L[attarulo] – R. A[mbrosoli],

I consigli operai. Un’intervista con il compagno

Maurizio Garino, «A», apr. 1971; M. Antonioli,

B. Bezza, La Fiom dalle origin al fascismo, 1901-1924,

Bari 1978, ad indicem; EAR, ad nomem;

MOIDB, ad nomem; M. Revelli, Maurizio Garino:

storia di un anarchico, «Mezzosecolo»,

n. 4, 1980/82.

Pompeo Barbieri

Giaconi,

Maria

Nasce a Cave di Sassoferrato (AN) il 26 settembre 1892

da Sabatino e Filomena Sebastianelli, contadina. Seconda

di quattro fratelli, fino all’età di vent’anni

vive con i genitori, non mostrando interesse per la politica.

Nell’autunno 1911 parte alla volta degli Stati Uniti

per raggiungere un fratello, colà emigrato e si

stabilisce a Peckville. Conosce e sposa Adolfo Ligi –

minatore, anch’egli originario di Sassoferrato –,

diventando un’attivista del locale movimento libertario.

Le autorità indicano in lei e in Ligi due «anarchici

pericolosi, conosciuti come tali e per conseguenza allontanati

e spregiati dall’elemento sano per le loro idee»

(Vice-Consolato in Scranton, 24 apr. 1933). In particolare,

G. è ritenuta la leader dei sovversivi nella colonia

di Peckville e per questo motivo è sottoposta a

sorveglianza. Nell’aprile 1932 spedisce del denaro

a Ernesto Bonomini, «l’uccisore del fascista

Bonservizi». Qualche settimana più tardi

le autorità intercettano una sua lettera per Malatesta,

alla quale è allegato uno chèque, «parte

ricavato dalla festa datasi il primo Maggio in Oldforge,

Pa.» (Polizia politica, 1° giu. 1932). Nel 1933

G. versa una sottoscrizione a «Il Risveglio anarchico»

di Ginevra, in favore del comitato pro figli dei carcerati

politici d’Italia. Sfugge una prima volta ai controlli

e la sua presenza viene segnalata a Ginevra, al fianco

di Luigi Bertoni, ma è lecito nutrire dubbi sulla

fondatezza della notizia. Nel 1935 si trasferisce con

il marito e la figlia a Filadelfia e nel 1937 è

a New York. Benché sia «rigorosamente sorvegliata

da Agenti federali e da privati detectives» (Ministero

degli Esteri, 21 feb. 1938), le autorità statunitensi

ne lamentano ancora una volta la scomparsa e la sospettano

di essersi recata in Spagna a combattere nelle milizie

repubblicane. Stando alle fonti di polizia, durante la

sua permanenza negli Usa G. sembra non avere tenuto alcun

contatto con la famiglia d’origine, a eccezione

di una lettera del dicembre 1940, indirizzata alla cognata

Maria, ma il cui contenuto è in verità rivolto

alla madre. Muore a New York negli anni Settanta. (R.

Giulianelli)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; ivi,

DPP, ad nomen; ASAN, Questura, Anarchici, b.

11, ad nomen; AFBC, Memorie di compagni.

Adolfo e Maria Ligi, cass. III.19.

Bibliografia: R. Lucioli, Gli antifascisti

marchigiani nella guerra di Spagna (1936-1939), Ancona

[s.d.], p. 153; A. Martellini, Fra Sunny Side e la

Nueva Marca. Materiali e modelli per una storia dell’emigrazione

marchigiana fino alla grande guerra, Milano 1999,

p. 126.

Virgilia D'Andrea

Alcune

sigle e abbreviazioni

ACPC

= Antifascisti nel casellario politico centrale, Quaderni

dell’ANNPIA, Roma, ANNPIA, 1989-1994.

ACS = Archivio Centrale dello Stato – Roma

AFBC = Archivio Famiglia Berneri e Aurelio Chessa –

Reggio Emilia

ANPPIA = Associazione Nazionale Perseguitati Politici

Italiani Antifascisti

ASMs = Archivio dello Stato – Massa

«BAP» = «Bollettino dell’archivio

G. Pinelli»

CdL = Camera del Lavoro

CLN = Comitato Liberazione Nazionale

EAR = Enciclopedia dell’Antifascismo e della

Resistenza, 6 voll. Milano-Bergamo, 1968-1989.

FCL = Federazione Comunista Libertaria

FGS = Federazione Giovanile Socialista

IWW = International Workers of the World

MOIDB = Il Movimento Operaio Italiano Dizionario Biografico,

Roma, Editori riuniti, 1976-1979.

OVRA = Opera Volontaria di Repressione Antifascista

SUM = Sindacato Unico Metallurgico

UAI = Unione Anarchica Italiana

UCAI = Unione Comunista Anarchica Italiana

|