|

Negli ultimi trent’anni

la storiografia sull’anarchismo ha compiuto significativi

progressi, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

Opere di vario genere hanno gettato luce su figure, aspetti,

momenti e problemi della storia libertaria italiana e internazionale,

ampliando e approfondendo il quadro generale della sua conoscenza.

Quasi tutti questi lavori, tuttavia, hanno posto l’attenzione

sui personaggi e sugli avvenimenti più noti ed emblematici,

con l’inevitabile conseguenza di delineare un quadro «elitario»

del fenomeno. Mancava cioè, fino ad oggi, una storia

«di base», una storia di quelle migliaia e migliaia

di oscuri militanti che hanno costituito in gran parte il tessuto

connettivo del movimento. Il presente dizionario, ovviamente,

non può colmare tale lacuna; costituisce però,

con le sue duemila voci, uno strumento fondamentale per progredire

in tal senso. Gran parte dei personaggi qui biografati sono,

infatti, «portati alla luce» per la prima volta,

permettendo una conoscenza più ricca del fenomeno anarchico.

Si tratta di uno squarcio della storia politica e sociale italiana

del tutto inedito, che allarga notevolmente lo sguardo generale

sul movimento operaio e socialista e anche, naturalmente, sulla

storia del sovversivismo nazionale e internazionale. Complessivamente

esso copre un arco temporale che va dalla metà dell’Ottocento

alla fine degli anni Sessanta del Novecento, con alcuni prolungamenti

biografici giunti fino ai nostri giorni.

Attilio Bulzamini, secondo da

destra, in partenza per la Spagna

Tre anni di lavoro

Tre anni di lavoro

Frutto di un lavoro archivistico e bibliografico che per tre

anni ha impegnato a vari livelli oltre un centinaio di studiosi,

esso presenta alcune caratteristiche delle quali è necessario

dar conto. Come si può vedere dalle fonti utilizzate,

la ricerca si è mossa in varie direzioni, al fine di

offrire uno spaccato documentario e interpretativo il più

vario e articolato possibile. Sono stati utilizzati innanzitutto

i documenti relativi al Casellario Politico Centrale depositati

presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, che, come

è noto, offrono la possibilità di ricostruire

l’attività e i movimenti principali dei soggetti

sottoposti al controllo; questi documenti sono stati integrati

con altre carte di polizia e di prefettura provenienti da fonti

diverse. Naturalmente la ricognizione è avvenuta sulla

base della consapevolezza che tali testimonianze presentano

due fondamentali caratteristiche: da una parte l’aspetto

descrittivo e burocratico, dall’altra quello ermeneutico

e storiografico.

In generale, lo storico dell’anarchismo è interessato

solo alla prima caratteristica. Questa, infatti, se gli informatori

sono dei veri professionisti, è costituita dalla somma

– a volte anche copiosa – delle relazioni stese

dagli investigatori sull’attività dei soggetti

sottoposti a sorveglianza. Possiamo così avere una mappa

abbastanza dettagliata degli spostamenti e delle relazioni dei

militanti, acquisendo anche la conoscenza del contesto sociale

e geografico entro cui tutto ciò è avvenuto. Va

tuttavia tenuto presente che queste stesse fonti non sempre

sono attendibili perché la pura registrazione dei fatti

svoltisi nel tempo e nello spazio dice comunque poco rispetto

alla trama effettiva d’azione e d’intenti che animava

veramente i protagonisti. Il movimento anarchico, infatti, è

stato fin dal suo inizio un movimento antilegalitario e rivoluzionario:

senza dubbio, in generale, il più antilegalitario e il

più rivoluzionario dell’intero sovversivismo italiano.

Data questa inequivocabile natura, molte azioni e, ancor più,

molti intenti d’azione, non avendo avuto un seguito concreto

e visibile, sono rimasti ignoti ai contemporanei e ai posteri.

Gli stessi anarchici, poi, quasi mai hanno ricostruito le varie

vicende che li hanno visti protagonisti. Naturalmente queste

considerazioni non implicano affatto l’idea che tali zone

d’ombra costituiscano la parte più interessante

della storia dell’anarchismo: la parte più interessante

e più importante della storia dell’anarchismo è

quella che già conosciamo. Detto questo, vanno comunque

considerati degni di studio tali anfratti storici ed è

ovvio, a questo punto, che le uniche fonti utili per far luce

su di essi siano fornite dagli archivi della questura, della

prefettura e della magistratura.

Alberico Angelozzi

40 paesi 5 continenti

40 paesi 5 continenti

Il fatto che tale documentazione governativa sia stata quasi

sempre presente in questa ricerca, costituendone per molti aspetti

la base principale, è dovuto anche alla ovvia considerazione

che l’azione degli anarchici è, per sua natura,

un’azione immediatamente politica. Il suo carattere

fortemente antilegalitario e rivoluzionario li ha continuamente

posti in un rapporto diretto con le autorità costituite,

attraverso una lotta che si è svolta – come dire

– in prima persona. Ciò spiega perché molti

militanti, al fine di sottrarsi ai vari mandati di cattura,

hanno dovuto sottoporsi a continui e logoranti spostamenti tra

diverse città e regioni e anche, molte volte, a ripetuti

espatri in vari Paesi. Rispetto all’intera massa dei biografati

qui considerata, sono circa il 60% quelli che sono emigrati

dall’Italia almeno per una volta nella propria vita, rimanendovi

lontani oltre sei mesi. Gli anarchici biografati emigrano in

tutto il mondo, toccando oltre 40 destinazioni diverse, dalle

Antille all’Argentina, dalla Bulgaria al Paraguay. Raccogliendo

– per semplicità – i paesi di destinazione

per continente, risulta che gli anarchici italiani soggiornano

prevalentemente in altri paesi europei (70% delle migrazioni

registrate), in particolare in Francia, Spagna, Svizzera e Belgio,

che sono anche fra i paesi più toccati in assoluto (rispettivamente

700, 260, 230 e 130 soggiorni di almeno 6 mesi ciascuno). Seguono

come aree di destinazione l’America latina (13,5%), dove

spicca soprattutto l’Argentina (120 soggiorni), e l’America

del nord anglofona (9,7%, con 150 soggiorni negli Stati Uniti).

L’Africa nel complesso accoglie il 6,2% dei movimenti

migratori, diretti in particolare verso i paesi dell’Africa

mediterranea (Algeria, Egitto e Tunisia). Asia e Australia,

invece, sono mete marginali, con uno 0,3% di soggiorni. Ovviamente

questo dato non è tutto politico, perché molte

emigrazioni sono avvenute anche per altri motivi, soprattutto

per cercare lavoro, ma non si deve dimenticare che spesso la

disoccupazione dei militanti – anche nella più

tranquilla età giolittiana – non era il semplice

portato dell’andamento del mercato del lavoro, ma il risultato

di un processo di emarginazione (licenziamenti e sfratti) del

quale era in larga misura responsabile il continuo e assillante

controllo poliziesco. Il dato in ogni caso conferma ulteriormente

l’idea che, in generale, la vita del militante anarchico,

migrante irrequieto o continuo soggetto di espulsione da una

patria «matrigna», sia stata sempre molto movimentata.

Lo testimonia, del resto, la somma davvero impressionante delle

denunce, delle ammonizioni, degli arresti, delle detenzioni,

dei domicili coatti e di qualsiasi altra forma repressiva collezionata

dagli anarchici (ad esempio, solo nel 1894 risultano 560 gli

anarchici finiti al domicilio coatto). Da questo punto di vista

è incomparabile il tasso di repressione esercitato dalle

autorità governative verso i libertari, rispetto alle

altre forze politiche di segno antimonarchico e anticapitalistico.

Il che, naturalmente ha degli effetti non secondari, nel moltiplicare

ed accelerare i movimenti migratori. Tutto ciò emerge

in modo inequivocabile da quasi tutte le biografie raccolte

nella presente opera. Di qui la difficoltà, per lo studioso,

di ricostruire i percorsi dei militanti, sia sotto il profilo

puramente materiale, sia sotto quello politico e sociale, considerando

anche il dato della forte valenza internazionalistica dell’anarchismo.

Si deve infatti osservare che la ripetuta circolazione europea

e atlantica dei suoi maggiori esponenti deriva, per l’appunto,

da questa caratteristica, che appare del tutto unica rispetto

alle altre formazioni del movimento operaio e socialista. Quest’ultimo,

tra Otto e Novecento, subisce un processo di nazionalizzazione,

mentre l’ala libertaria mantiene inalterata la dimensione

transnazionale della sua azione politica.

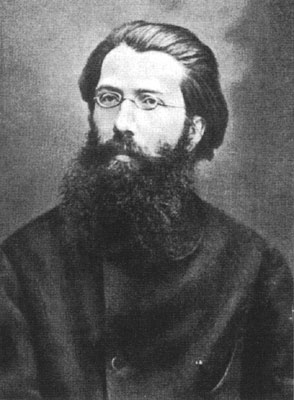

Pasquale Binazzi

«Immaginario» poliziesco

«Immaginario» poliziesco

Di scarsa – per non dire nulla utilità –

è invece il secondo aspetto accennato sopra, vale a dire

quello propriamente storiografico ed ermeneutico. I rapporti

di polizia e le varie relazioni sugli intenti d’azione

degli anarchici, stilati dagli investigatori, rimangono inevitabilmente

«fuori» dalla vera natura delle cose. Tali documenti,

che pretendono di interpretare l’anarchismo, non solo

sono quasi sempre «grossolani» per l’utilizzo

costante di categorie definitorie burocratiche e precostituite,

ma anche viziati da un ovvio pregiudizio a favore dell’ordine

costituito, che spinge inevitabilmente l’occhio dell’indagatore

a «demonizzare» ogni mossa dell’avversario,

rendendo insignificanti anche quegli elementi di rilievo che

potrebbero verificarsi in un determinato contesto. E ciò

perché tutte le azioni e tutti gli intenti sono posti

sullo stesso piano: il risultato, quasi sempre, è quello

di dedicare la medesima attenzione sia ad un insignificante

episodio sia ad un fondamentale avvenimento. Volendo spingere

in avanti tali considerazioni, potremmo dire che il panorama

delle biografie degli anarchici qui presentate costituisce,

semmai, una ricca e avvincente documentazione dell’«immaginario»

poliziesco in relazione alle sue capacità di valutare

i pericoli reali (dopo Bresci l’ossessione dell’attentato

ai reali determina situazioni che sfiorano la comicità

dell’assurdo) e di difendere lo Stato dagli assalti del

sovversivismo. Ma ciò apre un capitolo di storia istituzionale

che non costituisce oggetto precipuo di questa trattazione.

Naturalmente è stata tenuta in debito conto la differenza

tra le carte prodotte dalla polizia e dalla magistratura durante

l’età liberale e quelle prodotte dalla polizia

e dalla magistratura nel periodo fascista. La differenza consiste

nel fatto che durante la dittatura tutto diventa illegale ed

è perciò facile, per il ricercatore, cadere nella

trappola di «caricare» d’eccessiva importanza

alcuni avvenimenti minori: molti documenti che affollano e appesantiscono

i faldoni archivistici del Casellario Politico Centrale sono

il frutto maniacale di un enfatico rigore poliziesco che giunge

a punte parossistiche (continui e isterici allarmi per questa

o quest’altra possibile azione contro il regime). Quante

«reti» di cospiratori, quanti complessi movimenti

sospetti sono risultati, a un più attento esame, il semplice

frutto della casualità o del modesto sforzo di piccolissimi

gruppi. In conclusione, per lo storico dell’anarchismo

le fonti di polizia sono indispensabili per ricostruire la cornice

dei fatti, quasi mai, invece, per interpretare il quadro esistente

entro tale cornice.

Analisi di testi e opuscoli

Analisi di testi e opuscoli

Oltre alle fonti offerte dalle carte di polizia, della prefettura

e della magistratura, la ricerca si è avvalsa anche della

stampa periodica anarchica e socialista. Questa ricognizione

è stata poi arricchita dall’analisi dei testi e

degli opuscoli (compresa la memorialistica) pubblicati dai militanti.

In questo caso si è proceduto ad un raffronto continuo

tra la documentazione archivistica e la documentazione bibliografica,

onde individuare il più possibile i punti di consonanza

e i punti di contraddizione. In tal modo si è avuta la

possibilità di «limare» e di rendere più

coerenti molte voci biografiche. Un ulteriore raffronto è

avvenuto comparando molte biografie tra loro, consultando gli

archivi familiari, quelli del movimento libertario e raccogliendo

testimonianze orali, con lo scopo di eliminare eventuali discrepanze

e con il fine di individuare, nel contempo, situazioni ed avvenimenti

comuni, considerandoli alla luce dei grandi momenti della storia

politica e sociale italiana. Si è trattato di un lavoro

complesso rivelatosi lungo e minuzioso e che ha dato buoni frutti,

anche se, inevitabilmente, sono rimaste alcune zone d’ombra

difficili da rischiarare.

Poiché l’oggetto di indagine è stato il

movimento anarchico italiano, lo scavo storiografico si è

modellato sulla base di un criterio metodologico preciso: porre

in primo piano l’azione dei suoi aderenti, cercando di

calarla nel contesto più generale della storia politica

e sociale del tempo. Di qui il tentativo di correlare gli eventi

del mondo libertario con quelli del mondo repubblicano, socialista

e operaio-sindacalista. Si può notare, a questo proposito,

come la forte contiguità fra le varie formazione dell’Estrema

si rinsaldi in modo particolare nei momenti di maggior scontro

sociale e politico. Il quadro complessivo che ne è uscito

rivela in modo assai preciso la natura storica del fenomeno

anarchico, che in parte conferma e in parte smentisce alcune

idee storiografiche rimaste pressoché dominanti fino

ad oggi.

Nel Casellario Politico Centrale dell’Archivio Centrale

dello Stato di Roma – Casellario istituito alla fine dell’Ottocento

e rimasto in vigore fino alla Seconda Guerra mondiale –

risultano conservati complessivamente, per l’intero periodo,

152.652 fascicoli personali, di cui 26.626 (pari al 17% circa)

sono schedati come anarchici. Secondo una stima governativa

ufficiale stilata nel 1913, gli anarchici italiani militanti

risultavano allora 4.968, mentre i biografati raggiungevano

il numero di 9.198. Era considerato anarchico militante chi

aderiva alle organizzazioni ufficiali, mentre il biografato

era giudicato tale indipendentemente dall’appartenenza

o meno a un’associazione. Si tratta di una cifra di tutto

riguardo, qualora si considerino i numeri presenti contemporaneamente

nello schieramento della sinistra italiana. In termini «partitici»,

cioè di stretta militanza e appartenenza, l’inferiorità

numerica dei libertari non era così significativa rispetto

alle altre formazioni anticapitalistiche e antimonarchiche:

gli anarchici (circa 9.000) risultavano poco meno di un terzo

dei repubblicani (33.000) e circa un quarto dei socialisti (40.000).

Comunque, dei 26.626 anarchici schedati, annoverati per tutto

il periodo in cui è rimasto in vigore il Casellario,

il presente dizionario ne riporta, sotto forma di lemma, circa

un decimo. In realtà, la cifra è decisamente superiore,

perché spesso sotto una voce apparentemente singola vengono

segnalati più individui. È il caso tipico di alcuni

gruppi familiari biografati sotto il nome dell’esponente

più significativo, padre, madre, fratello, compagno che

fosse, quando non è parso opportuno dare loro uno spazio

autonomo per povertà di notizie o per scarsità

di rilievo del personaggio. Un esempio per tutti. Di Angelo

Galli, morto poco più che ventenne, e i cui funerali

sono entrati nella storia della pittura grazie ad un fortunato

quadro di Carlo Carrà, non si conosce quasi nulla, ma

Angelo figura nella voce dedicata al fratello Alessandro, importante

organizzatore sindacale. A volte, però, non sono i legami

familiari a tenere assieme più individui ma eventi o

azioni collettive che in qualche modo ne esauriscono la parte

recitata nella storia dell’anarchismo e che sono stati

collegati nel dizionario ad una figura che finisce per costituire

il capofila di un gruppo più o meno nutrito.

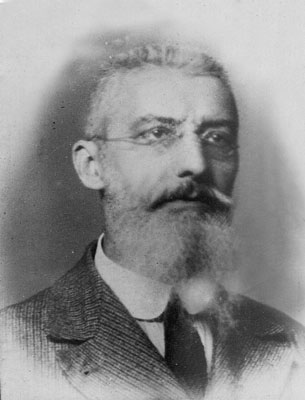

Carlo Cafiero

Fugace apparizione

Fugace apparizione

Tenuto conto poi che in numerosi casi i personaggi presenti

nel Casellario Politico Centrale (non per tutti esiste un cenno

biografico vero e proprio) hanno fatto solo una fugace apparizione

nel mondo libertario, possiamo senz’altro dire che il

campione considerato è più che rappresentativo

e riflette in modo abbastanza attendibile le caratteristiche

generali dell’intero movimento. La scelta è avvenuta

tenendo conto dell’incidenza e dell’importanza che

i soggetti presi in esame hanno avuto nei confronti della più

generale storia anarchica e socialista, aggiuntovi il criterio

elementare dell’autodichiarazione ideologica dei militanti

stessi e dell’effettiva attività da loro svolta.

Per la maggior parte si tratta di individui che sono rimasti

politicamente sulla breccia per molti anni, nella quasi totalità

sono uomini, le donne rappresentano solo il 3% circa dei biografati.

Questo dato è comune con il resto delle formazioni politiche

dell’epoca e conferma il fatto che la politica, nel periodo

considerato, è un fenomeno soprattutto «maschile»

nel senso che essa è figlia di una cultura dominante

legata ad un mondo dove le donne sono ancora considerate solo

un’appendice dell’umanità. Nel nostro caso

specifico la conferma viene dalle stesse fonti di polizia che

considerano l’attività politica svolta dalla donna

quasi sempre subalterna a quella del marito/compagno tant’è

che spesso i suoi dati sono inseriti nella scheda di quest’ultimo

con pochi riferimenti e notazioni. Tuttavia, le poche biografie

di donne che sono state inserite nel presente dizionario sono

l’esempio di un cambiamento culturale e di costumi. Si

tratta in alcuni casi di figure assai significative nel panorama

italiano, come Virgilia D’Andrea, Nella Giacomelli e Leda

Rafanelli, che rappresentano anche la viva testimonianza della

presa di coscienza del mondo femminile di allora.

Dalla ricerca sono stati deliberatamente esclusi tutti coloro

che sono diventati anarchici durante e dopo gli anni della contestazione

studentesca perché il loro anarchismo è molto

diverso da quello «tradizionale», anche se, ovviamente,

esistono elementi di forte continuità.

Prima di affrontare questioni specifiche, vogliamo premettere

che i dati raccolti sono stati inseriti in un data base che

verrà periodicamente aggiornato in relazione al progresso

delle ricerche storiche tramite il sito web http://www.dbai.it.

Il quadro sintetico dei dati statistici, qui di seguito riportato,

si riferisce appunto a tutte le schede biografiche giunte in

redazione, comprese quelle che per motivi tecnici o per scelte

redazionali non sono state inserite in questa edizione. Queste,

comunque, rappresentano una percentuale minima dell’intero

patrimonio della ricerca.

Classi decennali

Classi decennali

Osserviamo innanzitutto che il 73% circa dei biografati è

nato nel periodo che va dal 1860 al 1899; scomponendo il dato

per classi decennali d’età, risulta che la percentuale

di anarchici biografati nati nel decennio 1870-1879 è

pari al 19,7%, e sale rispettivamente al 20,7% e al 22,1% nei

due decenni successivi. Nell’arco dei vent’anni

seguenti – 1900-1919 – la percentuale si riduce

al 14,5%, mentre tra il 1920 e il 1939 si scende all’1,2%

e tra il 1940-1959 allo 0,27%. Sono dati molto significativi

perché individuano il periodo storico entro cui vi è

stata la massima fortuna del movimento, vale a dire l’età

coincidente con il primo cinquantennio della vita unitaria del

Paese. Durante il regime fascista e, posteriormente, nel Secondo

dopoguerra, l’anarchismo italiano subisce un calo numerico

assai vistoso, fin quasi a segnalare, di fatto, una sua estinzione.

Si dovrà attendere l’ondata del ’68 affinché

esso ritorni in auge, tuttavia con forme, sentimenti e ideologie

molto mutati rispetto al passato.

Dunque l’espansione massima del movimento si ha soprattutto

negli anni 1880-1914. Dopo la fase della Prima Internazionale,

l’anarchismo italiano scandisce tre momenti fondamentali

della sua storia: gli anni Novanta, che lo vedono particolarmente

colpito dalla repressione crispina, suggellata dalla «crisi

di fine secolo» (si aggiunga a questo, naturalmente, anche

la dolorosa scissione con i socialisti avvenuta nel 1892); l’età

giolittiana, in cui si assiste ad una sua parziale metamorfosi

sotto la forma del sindacalismo rivoluzionario; infine il moto

della Settimana rossa, dove si consuma – e si frantuma

– la sua maggiore occasione rivoluzionaria e con la quale,

si può dire, si chiude anche l’Ottocento barricadiero.

I militanti che si trovano al centro di queste fasi storiche

costituiscono la parte più ricca, sotto il profilo politico

e ideologico, del movimento. Molti, naturalmente, fanno avanzare

la propria vicenda biografica anche negli anni seguenti; tuttavia

è qui che, per gran parte, si forma e si consolida l’eredità

ideale dell’anarchismo: si tratta, in sostanza, di militanti

pervasi da una «fede» antiautoritaria, anticapitalistica

e socialista; donne e uomini, quasi tutti, formatisi nell’humus

culturale del positivismo e dell’anticlericalismo. Essi

sono altresì animati dalla profonda convinzione che sia

cosa ovvia, giusta e indispensabile lottare per l’avvento

della rivoluzione liberatrice. Sono quella parte dell’Italia

che non si è arresa alla vittoria istituzionale della

monarchia e che rifiuta radicalmente ogni sorta di compromesso

politico e sociale, crede nel progresso ma, ancora più,

nell’azione risolutrice prodotta da minoranze agenti.

Non sono giacobini, ovviamente, però hanno alle spalle

i miti rivoluzionari prodotti dall’Ottocento: il ’48,

il Risorgimento, la Comune di Parigi (molto diverso sarà

invece l’Ottobre del 1917); miti, peraltro, che sono giunti

fino ai giorni nostri.

L’entrata dell’Italia in guerra provoca un piccolo

scossone nelle file libertarie perché una parte, peraltro

molto minoritaria (anche se rumorosa), si dichiara a favore

dell’intervento. Dal punto di vista numerico, l’interventismo

anarchico italiano è irrilevante. Il fenomeno, però,

è significativo in quanto evidenzia alcuni elementi eterogenei

e contraddittori del carattere culturale dell’anarchismo

dovuti all’evidente insorgenza idealistica e irrazionalistica,

nel momento stesso in cui entrano in crisi molte credenze positivistiche

ed evoluzionistiche; non a caso un certo numero di questi interventisti

aderirà in seguito al fascismo. Nello stesso tempo, però,

mette in luce la persistenza di modelli culturali contigui a

quelli del mondo repubblicano, che affondano le proprie radici

nella tradizione risorgimentale delle guerre di liberazione

nazionale e in una ricca vena di tensioni di tipo garibaldino

alla Cipriani. A questo proposito, le biografie riportate risultano

assai emblematiche: da una parte, infatti, esse testimoniano

un percorso che, oggi, potrebbe sembrare del tutto logico e

scontato, dall’altra mettono in luce alcune ambivalenze

dell’idea libertaria, la quale può effettivamente

prestarsi a interpretazioni non completamente «canoniche»

rispetto ai suoi fini ultimi.

Maria Giaconi

Disgregazione lenta, ma irreversibile

Disgregazione lenta, ma irreversibile

Con il Primo dopoguerra e poi il periodo fascista, la situazione

cambia moltissimo perché, dopo un momentaneo protagonismo

culminato nei moti per il caroviveri dell’estate del 1919

e nell’occupazione delle fabbriche dell’agosto-settembre

1920, inizia il periodo della disgregazione del movimento; disgregazione

che sarà lenta, ma irreversibile.

La lotta degli anarchici italiani contro il fascismo è

stata fin dall’inizio una lotta radicale e senza esclusione

di colpi. Anche in questo caso le voci biografiche riportate

danno un supporto notevole a tale giudizio: laddove i militanti

hanno potuto mettere in atto la propria autonoma azione, senza

che questa fosse condizionata dai tatticismi e dalle titubanze

delle altre forze politiche antifasciste (specialmente in alcune

zone della Toscana, della Liguria, delle Marche e del Lazio),

si è assistito alla notevole capacità di rispondere

colpo su colpo alle azioni squadriste. Segno evidente che esisteva

in queste aree un rapporto osmotico tra anarchici e popolazione

locale. Possiamo osservare il fatto, molto significativo, che

sono un centinaio i militanti, qui biografati, «arruolatisi»

nelle formazioni degli Arditi del popolo (l’unico serio

tentativo «militare» di risposta allo squadrismo

nero); formazioni, peraltro, quasi sempre promosse e sostenute

dagli anarchici stessi.

Tra il 1922 e il 1927 vi è la diaspora drammatica degli

esponenti maggiori e dei militanti più attivi; gli altri,

quelli che non possono espatriare, sono messi a tacere o con

il carcere o con il confino (per quest’ultimo aspetto,

è possibile costatare che, a fronte del numero complessivo

delle biografie prese in esame, i confinati risultano 228, pari

al 12%). Molti militanti, anzi la stragrande maggioranza, ancor

prima dell’istituzione del Tribunale Speciale, sono sottoposti

a lunghi procedimenti penali che in gran parte si riferiscono

alle lotte del Biennio rosso e all’opposizione armata

al fascismo, subendo condanne durissime, come nel caso dei processi

collettivi avvenuti in Toscana e Emilia Romagna. Coloro che

sfuggono alle maglie della giustizia statale e fascista sono

sorvegliatissimi ed impossibilitati ad agire. Si lacera, per

i libertari, un tessuto politico-sociale stratificatosi nel

corso dei decenni precedenti, con la perdita secca dell’aggancio

organico con la realtà; una perdita che, in generale,

non sarà più recuperata. È vero che la

repressione dittatoriale colpisce anche le altre forze politiche,

tuttavia si può affermare, senza alcun dubbio, che il

movimento anarchico è quello che subisce, più

di qualsiasi altra formazione antifascista, gli effetti devastanti

dell’esilio politico. Sotto il profilo delle vicende strettamente

biografiche (personali e pubbliche), si deve, infatti, sottolineare

che molti militanti saranno bersagliati dalla repressione governativa

anche nei Paesi che avevano concesso loro l’iniziale ospitalità,

con il risultato di fiaccare in modo pesante le energie del

movimento, spese soprattutto nell’opera di difesa politica

e giudiziaria. Anche in questo caso, le voci esaminate testimoniano

le drammatiche vicende di tali excursus, quasi sempre del tutto

eccezionali rispetto a quelli offerti dalla maggior parte del

fuoriuscitismo italiano. La mancanza di punti di riferimento

internazionali – se escludiamo gli aiuti della vasta comunità

libertaria italo-americana del Nord America, la Cnt spagnola

durante la prima fase della Guerra Civile e la debole Ait berlinese,

sostenuta soprattutto dalle piccole formazioni anarcosindacaliste

svedesi e olandesi – impedisce agli anarchici di costituire

robuste reti di appoggio che non siano quelle prodotte dal consueto

volontarismo solidale.

Contributo alla lotta antifascista

Contributo alla lotta antifascista

A questo punto corre l’obbligo di ricordare l’enorme

contributo degli anarchici italiani alla lotta antifascista

combattuta in terra iberica. Sono quasi 250 – il 13% circa

sul totale dei biografati – i militanti che sono accorsi

nel 1936 a difendere la repubblica dall’assalto nazifascista

e, ancor più, ad aiutare i compagni spagnoli nello sforzo

titanico di costruzione di una nuova società: ci riferiamo,

naturalmente, a quella Spagna rivoluzionaria descritta da Orwell

nel suo Omaggio alla Catalogna. Gli anarchici nel complesso

delle forze di volontari italiani che combatterono durante la

Guerra civile sono secondi e di poco solo ai comunisti. Le ricerche

storiografiche hanno individuato in poco più di 4.000

gli italiani accorsi in Spagna, di questi circa un migliaio

sono comunisti mentre le cifre riguardanti gli anarchici parlano

di 700/800 volontari. In rapporto alla propria consistenza numerica,

lo sforzo esercitato in Spagna dagli anarchici italiani con

la perdita di molte vite si è rivelato, per alcuni aspetti,

esiziale. Ciò spiega perché gli anarchici non

abbiano avuto una parte determinante nella Resistenza: il movimento,

per molti aspetti, era esangue. Tuttavia non sono nemmeno pochi

– poco più di 200, pari al 10,6% delle biografie

– coloro che hanno combattuto, anche con formazioni proprie,

contro i nazifascisti.

Venendo ora alla dislocazione geografica del movimento anarchico,

che ratifica in un certo senso gli snodi principali della sua

storia collettiva, anche qui abbiamo una conferma di alcune

precedenti acquisizioni storiografiche perché si nota,

senza ombra di dubbio, che la stragrande maggioranza del «popolo»

anarchico si colloca nell’Italia centrosettentrionale.

Spicca, in primo luogo, la Toscana con il 31% dei biografati,

seguita dall’Emilia Romagna con il 15,5%, la Lombardia

con il 10%, le Marche con il 7,3%, il Lazio con il 5,8%, il

Veneto con il 4,7%, il Piemonte con il 4,6% e finalmente la

Sicilia con il 4,2%; le altre regioni presentano un numero di

militanti inferiore (considerando il medesimo periodo temporale,

si tratta di una distribuzione che non è molto lontana

da quella registrata dal partito socialista). Questi dati fotografano

una situazione stabilitasi fin dall’ultimo ventennio dell’Ottocento

(e protrattasi fino al Secondo dopoguerra), quando il movimento,

dopo un’iniziale espansione nelle regioni meridionali,

si era concentrato nella fascia centrale e centrosettentrionale

della penisola.

Il parziale spostamento del movimento dal Sud al Centro-Nord,

avvenuto dopo gli anni Settanta dell’Ottocento, riflette

indubbiamente il suo tasso di radicamento nel tessuto sociale

ed economico del Paese, nel senso che il mutamento va letto

considerando il contesto italiano della lotta antagonista fra

capitale e lavoro. Certamente gli anarchici non rappresentano

la punta più avanzata del movimento operaio in termini

di stretto sviluppo industriale (se si considera, cioè,

il classico triangolo Lombardia-Piemonte-Liguria). Però,

sotto questo riguardo, non sono neppure legati a una situazione

di arretratezza, come è documentato dalla loro parziale

metamorfosi nel sindacalismo rivoluzionario. Sono molte le voci

biografiche dedicate a personaggi che hanno avuto anche posti

di notevole responsabilità nel movimento sindacale (Camere

del Lavoro, Leghe di Resistenza, Federazioni di categoria).

Va ribadita perciò un’acquisizione che deve essere

definitivamente fatta propria dalla storiografia: fino all’avvento

del fascismo, il movimento anarchico è parte organica

e attiva del movimento operaio e, più in generale, di

tutto il movimento dei lavoratori. Lo è non soltanto

sotto il profilo dell’azione politica, ma anche sotto

quello della composizione sociale.

Clamorosa smentita

Clamorosa smentita

E veniamo, così, ad un altro elemento importante emerso

dalla ricerca. I dati che essa offre smentiscono clamorosamente

alcuni precedenti stereotipi storiografici relativi all’ambito

sociologico. Se rammentiamo, infatti, ciò che è

stato asserito quasi sempre sull’argomento – secondo

cui il movimento anarchico era composto, per la maggior parte,

dai ceti artigianali e piccolo borghesi (di qui la connessa

– e sconnessa – idea della sua arretratezza politica,

sociale e culturale) – si deve invece costatare che la

stragrande maggioranza dei suoi aderenti proveniva dalle fasce

sociali più basse. Si tratta, cioè, di un movimento

autenticamente popolare, qualora si consideri che esso conta

il 64,75% di lavoratori salariati, il 25% di lavoratori autonomi

e poco più dell’8% di liberi professionisti. In

realtà queste macro aggregazioni ci dicono ancora poco.

Molto più significativo il fatto che circa il 32% del

campione preso in esame è composto da operai del comparto

industriale ed estrattivo, con una considerevole presenza di

metallurgici e di minatori; più del 9% da edili, mentre

nell’ambito artigianale abbondano calzolai (6%) e falegnami

(3,6%). Altrettanto significativa è la scarsa presenza

di lavoratori della terra, con solo il 3,5% di braccianti, segno

di una quasi totale egemonia socialista nell’area del

bracciantato classico, della preponderanza cattolica nell’ambito

degli obbligati e di quella repubblicana tra i mezzadri. Nonostante

la diffusione del sindacalismo rivoluzionario in alcune aree

agricole padane (piacentino, ferrarese, mantovano, parmense,

basso modenese ecc.) si può affermare che gli organizzati

abbiano più recepito il messaggio dell’azione diretta

tout court che non accolto quello di una società

libertaria. Il debole radicamento nelle campagne evidenzia il

volto urbano dell’anarchismo, la sua geografia dei mestieri

cittadini o che comunque gravitano sulla città oppure

la sua dislocazione in zone periferiche ma ad alta concentrazione

operaia e del tutto interne allo sviluppo capitalistico (come

i centri minerari). Sarebbe tuttavia limitativo cercare di individuare

un gruppo sociale o specifiche categorie di lavoratori alla

base del movimento anarchico italiano. Per fare un esempio relativo

alla Toscana, la regione più ricca di umori libertari,

l’anarchismo si attesta solidamente tra i cavatori di

Carrara, i minatori del Valdarno, i siderurgici di Piombino,

i portuali e i lavoratori dei cantieri di Livorno, i ceramisti,

i vetrai, i ferrovieri, i muratori e i «pigionali»

di Pisa, i muratori di Firenze. In città come Milano,

dove era concentrata gran parte dell’attività editoriale

nazionale, consistente ad esempio è il gruppo dei tipografi,

mentre ad Ancona assume rilievo la presenza di scaricatori di

porto. Questi elementi, puntualmente ricavabili dalle biografie,

fanno definitivamente giustizia di tutte le affermazioni categoriche

volte a trasformare, in un senso o nell’altro, l’universo

libertario in una sorta di «idealtipo» ad uso di

letture tutte politiche.

Armando

Borghi

Pochi i borghesi e i benestanti

Pochi i borghesi e i benestanti

Rispetto all’intera massa che viene qui biografata, sono

pochi gli individui provenienti dai ceti borghesi e benestanti,

come pochi, del resto, sono coloro che hanno raggiunto la laurea

(3,4%) o hanno frequentato le scuole liceali o altre scuole

superiori equivalenti (5,3%). La ricerca ha messo bene in evidenza

altresì come gli anarchici pongano un’attenzione

particolare alla formazione culturale propria e dei lavoratori

cercando di colmare autodidatticamente le lacune derivate da

un’istruzione che per la gran parte dei biografati si

ferma al ciclo scolastico delle scuole elementari. Il militante

autodidatta è protagonista di molte iniziative editoriali,

che, benché spesso di breve durata a causa della scarsità

dei mezzi o della repressione poliziesca, hanno ricoperto un

ruolo rilevante sia nel campo propriamente giornalistico sia

in quello più ampio della formazione culturale delle

avanguardie politiche e sindacali delle classi subalterne italiane

tra Otto e Novecento.

Altri elementi, di più difficile identificazione e con

minore possibilità di comparazione, si possono comunque

desumere da una lettura complessiva dell’opera. Tra questi,

il livello di integrazione degli anarchici nell’ambiente

sociale che li circonda traspare dall’analisi della struttura

stessa delle famiglie, nonché dai tramiti e dall’età

di approccio alle idee libertarie. Prendono così forma

le «comunità» proletarie urbane e dei borghi,

la cui ossatura è formata dal variegato associazionismo

operaio e laico, di cui gli anarchici sono parte integrante;

«comunità» con una forte carica «antagonista»

e una prassi solidale e ribelle che negli anni ha costituito

uno dei tratti più caratteristici di questa «contro

società» in divenire contrapposta, con i suoi riti

laici e modelli comportamentali etico morali, a quella borghese.

E in questo contesto la scelta anarchica è per i più

non una fase di ribellione giovanile ma un’opzione politica

ed esistenziale durevole. Nella presente opera, tuttavia, vengono

prese in considerazione anche figure che hanno legato all’anarchismo

solo una fase della propria vita, o la cui presenza può

essere stata costante ma sempre sottotono, e questo spiega perché

molte biografie siano brevi, per non dire scarne. Abbiamo però

voluto inserirle ugualmente perché, considerate complessivamente,

forniscono il senso di una rivisitazione storiografica che si

è mossa deliberatamente anche verso lo scavo archivistico

e bibliografico dell’elemento locale e particolare al

fine di fornire una rappresentazione a «tutto tondo».

Irriducibile federalismo

Irriducibile federalismo

Proprio quest’ultima considerazione ci introduce all’ultimo

aspetto preso in esame, nel senso che l’analisi della

dislocazione geografica ci rivela pure un carattere «forte»

dell’anarchismo: il suo fondamentale e irriducibile federalismo.

Il movimento anarchico italiano, ancor più di quello

francese e di quello spagnolo, è, infatti, costituito

da una base al plurale, nel senso che ogni gruppo e

ogni federazione, e persino singoli militanti, tendono a fare

politicamente in proprio, dando vita ad una serie svariatissima

di iniziative, specialmente di carattere editoriale e culturale

(stampa di periodici e numeri unici e pubblicazione, in proprio,

di testi anarchici classici; la diffusione regionale della produzione

cartacea, ripropone la distribuzione geografica del movimento:

è maggiormente presente, ancora una volta, in Toscana,

Emilia Romagna, Marche e Lombardia). Sono queste diversificate

realtà che costellano e formano la sua azione complessiva.

La molteplicità dell’azione anarchica è

del tutto consona alla sua diversificazione ideologica, nel

senso che nel movimento esistono e convivono, fin dall’inizio

– anche se a volte in modo rissoso – differenti

tendenze ideali e politiche: comunista, socialista, mutualista,

individualista, sindacalista, antimilitarista, educazionista,

pacifista; oltre alla costante divisione fra organizzatori e

antiorganizzatori. Si delinea, insomma, una struttura decentrata,

costituita da innumerevoli punti attivi nei quali è possibile

rintracciare l’esistenza di questo irriducibile pluralismo

fondato sulla pratica dell’«azione diretta»

e sulla preminenza assegnata all’opera di «apostolato»

espressa con la propaganda orale e scritta.

Emerge, in tal modo, l’antropologia dell’anarchico:

ribelle e orgoglioso del proprio sapere e della propria scelta

politica. Un elemento quest’ultimo che, senza nulla togliere

ai militanti di base di altri partiti e organizzazioni, rende

sempre più significativo un approccio volto a cogliere

la specificità dei singoli anarchici attraverso le loro

biografie nel tentativo di intessere le storie individuali nella

più vasta trama della vicenda collettiva di ampi settori

della società italiana.  Maurizio Antonioli, Giampietro Berti, Santi Fedele

e Pasquale Iuso

Maurizio Antonioli, Giampietro Berti, Santi Fedele

e Pasquale Iuso

|