|

Canzoncina d’amore

Canzoncina d’amore

senza pretese

per Bulat Okudhava

«Ahi guerra che hai fatto vigliacca!»

A quella mummia mostruosa di Leonid Breznev si

attribuisce la seguente frase «L’aria di Mosca sarà

più respirabile quando Okudhava e Vissotskji non la respireranno

più».

Questi due nomi – tutto sommato – in occidente ben

poco noti, contro cui si ergeva la censura sovietica, a chi

mai saranno appartenuti?

A pericolosi deviazionisti? A sionisti borghesi? A rinnegati

Titoisti? A torbidi borghesi decadenti? A spioni Trosko-Bucharinisti?...No

signori! Nulla di così innocuo!... Faceva bene il Politburo

a infierire e a mettere in guardia i sani virgulti della gioventù

socialista... perché i due appartenevano alla categoria

di persone più pericolosa per qualsiasi tirannia: Bulat

Okudhava e Vladimir Vissotskji erano due poeti.

Peggio! Due grandi poeti, popolarissimi e armati di chitarra.

Incoercibili alle ragioni dello stato, perfettamente allineati

a quelle dell’arte.

Del secondo ci occuperemo più avanti.

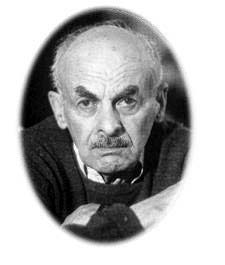

Bulat Sandovic Okudhava (1924-1996), poeta dei mezzi toni, dell’ironia,

della dolcezza, della comprensione, ha alle spalle la tragedia

della rivoluzione e della guerra! Suo padre, attivista importante

del Pcus, rivoluzionario della prima ora, cadrà vittima

di una delle tante purghe: fucilato negli anni ’30 («Ahi

guerra che hai fatto vigliacca!»). Sua madre, militante

anch’essa, appena più fortunata, berrà l’acqua

congelata del Gulag per 19 anni («Ahi guerra che hai fatto

vigliacca!»). Altri nove fra i suoi parenti furono fucilati,

e poi, tutti, riconosciuti innocenti. Bulat, appena diciassettenne,

allevato nel culto staliniano della personalità, correrà

ad arruolarsi volontario per difendere il suolo patrio dalla

minaccia nazista, e sarà immediatamente e più

volte ferito. «Ahi guerra che hai fatto vigliacca!».

Come una caduta sulla via di Damasco, la ferita apre a Bulat

gli occhi, degli occhi molto particolari... caustici e irridenti

col potere, con l’ingordigia, con la superbia... dolci,

comprensivi e sensibilissimi con un’umanità fraterna

e sofferente. Innanzi tutto proprio l’esperienza terribile

della guerra detterà alcuni dei più bei versi

mai cantati al nostro, che continuerà a inseguire questo

tema per tutta la vita: «Canzone degli scarponi militari»,

«Lenka Korolev», «Il soldatino di carta»,

«Il giovane ussaro»...e tanti, tanti altri canti,

compongono uno stupendo poema, non ideologicamente antimilitarista...nella

poesia di Okudhava non vi è mai alcun teorema da dimostrare,

così che il sacro orrore della guerra gli nasce dalla

profonda antiumanità di quest’ultima. L’esperienza

personale detta a Bulat immagini tanto semplici quanto strazianti:

«non credere alla guerra ragazzo|la guerra è stretta

come le scarpe». Potrebbero sembrare parole troppo familiari,

poco adeguate all’immensità della tragedia? Forse

non avete mai portato un paio di scarpe troppo strette.

L’ironia: Okudhava la maneggia come nessun altro, e la

sua ironia è solo sua, giacché spinge sempre a

una profonda pietas, che, anziché far ridere,

diventa due volte più commovente. Non è il cinico

sarcasmo del blasé che da una cima di disprezzo

sogguarda il mondo, è una forma d’amore, piuttosto,

d’un uomo tanto sensibile da confessarsi solo in questa

maniera.

A confermarsi in questa lettura basta ascoltare le melodie.

Il poeta confessa durante un concerto: «Quand’ho

iniziato conoscevo tre accordi di chitarra, ma ora, dopo trentacinque

anni di lavoro son migliorato...ne conosco cinque!». Può

anche darsi, la questione è un’altra, la pasta delle

sue melodie è la voce pura del miele! Sono melodie meravigliose,

placide e indimenticabili, iniziano in calma, come un discreto

tappeto su cui la scarna voce dell’autore srotola i suoi

versi, poi si agganciano all’anima dell’ascoltatore,

e gli strappano lacrime dalle oasi più profonde dell’inconscio...

Il talento del melodista è una strana bestia, può

essere conferito a un musicista preparato e colto come Léo

Ferré, Gershwin, ma anche a un orecchiante sbilenco;

attiene probabilmente più all’universo emotivo che

a quello culturale, e che sia elaborata su un piano armonico

complesso e inafferrabile (alla maniera dei grandi compositori

di canzoni Brasiliani ad esempio) o che si appoggi su un banale

“do/sol7” ripetuto alla nausea, la melodia, quand’è

bella, emerge come un regalo della natura, come un sospiro di

brezza nell’afa estiva; questo era il talento di melodista

dell’incolto Okudhava, tutt’altro paio di maniche

l’apparente semplicità delle sue liriche... lì

vi è sì, come dicevamo, il tormento dell’uomo

che conosce per nome le separazioni («qualcuno conosce

a memoria il nome delle specie dei pesci, io delle separazioni»

diceva Nazim Hikmet), ma tale tormento è stratificato

da una fittissima presenza di riferimenti letterari. La totale

consapevolezza dell’Okudhava letterato, che non può

sfuggire allo slavofilo, giunge al lettore persino in traduzione,

ed è il risultato di una cultura assimilata nei pori

della pelle, non certo fuga ma altra realtà, verità,

spesso profondissima, da cui attingere motivi di un’intima

resistenza. La capacità di rendere trasparente tale stratificazione,

di modo che la cultura in questo poeta è come quelle

20 o 30 passate di vernice neutra che Amedeo Modigliani era

uso dare sui suoi ritratti, rendendoli al contempo lucidissimi

eppur imprecisi, è una delle più alte caratteristiche

di quest’opera, densa ma chiarissima. Quanta povertà

c’è invece in certi contemporanei poeti laureati

che coprono dietro l’oscurità di un ermetismo indigesto

una deprimente vuotezza di sentimenti!

Quando le opere di Okudhava si cominciarono a diffondere in

Russia, nell’aria si respirava la corrente fresca del disgelo,

era il ’56 e il mondo sperava in quella primavera annunciata

dal XX congresso; lì Bulat ha l’occasione di poter

pubblicare il primo smilzo librettino di liriche. Intanto queste

liriche lui le ha già adattate al canto, e già

le esegue per un ristretto cerchio di amici... i primi magnetofoni...

le duplicazioni clandestine... la sete di libera comunicazione,

permettono a queste canzoni di raggiungere la più sperduta

periferia dell’immensa nazione sovietica, è il primo

passo di una notorietà senza diritti d’autore, ma

perciò tanto più eroica e indispensabile. È

l’epoca gloriosa del Samizdat. A Okudhava comincia a capitare

di esibirsi in pubblico, limitatamente al proprio carattere

molto schivo e agli impegni di scrittore tout-court: egli, oltre

alle pubblicazioni poetiche, pubblica diverse opere narrative,

novelle e romanzi, di cui alcuni esistenti persino in traduzione

Italiana: «Il povero Avrosimov», «In prima

linea», «Appuntamento con Bonaparte».

Le esibizioni pubbliche del Bulat cantautore sono però

spesso limitate oltre che dalle scelte personali dai mancati

permessi, dall’ostilità aperta, dalla censura sempre

all’erta. Sempre imbecille e inutile.

A Bulat capita persino di poter incidere un disco, uno vero,

ma a Parigi, e ovviamente per la sinistrosissima etichetta «Chant

du Mond», ben lieta di annoverarlo nel suo pregevole parco

di artisti (Athaualpa Yupanqui, Lluis Llach,...); evidentemente

per i comunisti francesi vale la regola biblica del «non

sappia la destra quello che fa la sinistra» e così

ciò che è apertamente osteggiato in patria diventa

motivo di sovietico orgoglio all’estero... beninteso, purché

non si tenti di importare quei pericolosi dischi in Russia!

Ma non voglio neanche io compiere l’errore, troppo spesso

rimarcato, di interpretare la sublime arte di Bulat all’unica

luce della infame ostilità in cui si dovette esprimere,

ben più grande, generosa e magnifica resta la sua opera.

«La preghiera di François Villon», «La

canzone dell’Arbat», «Canzone Georgiana»,

per non fare che pochi titoli, sono diamanti inestimabili, in

cui la nostalgia e un dolore diffuso, un senso di perdita senza

remissione si sposa a una fraterna appartenenza alla dolorosa

umanità dei protagonisti di questo canzoniere.

Una delle ultime incisioni che hanno circolato (beh, insomma,

diciamo che io me la son disseppellita in un magazzino francese)

di Bulat è la postuma pubblicazione dei nastri del suo

ultimo concerto dato nel ’95 a Parigi... cosa si può

dire se non che ogni minuto di quei circa 100 è un’emozione

indescrivibile; l’anziano bardo vieta di spegnere le luci

in sala perché vuole dialogare col pubblico fra una canzone

e l’altra, si fa portare sul palco dei foglietti con le

domande dei presenti, si serve di un traduttore simultaneo (assolutamente

incapace), leggiucchia stentatamente alcune liriche senza nessuna

prosopopea, come rivolto a se stesso... ma nonostante tutta

quest’informalità, quando sul tappeto dei suoi cinque

accordi, fa il suo augurio agli amici o parla del soldato ussaro,

che nel turbine di polvere che il tempo ha deposto su ogni eroismo,

su ogni vanteria, su ogni medaglia, è ancora inginocchiato

a brillare d’amore per la sua Marina... allora la voce,

il respiro e il fiato portano a bruciare le lacrime in ogni

petto umano che abbia o non abbia mai conosciuto quella Mosca

straziante e commossa, la cui aria, come diceva Breznev, sarebbe

stata più respirabile dopo la morte dei suoi massimi

cantori. Bulat lì respira e aggancia a ogni respiro chi

lo ascolta.

Chi è morto due volte è solo Breznev. E ben gli

sta.

Alessio Lega

Alessio Lega

amoreanarchia@tiscalinet.it

|

Canzoni

della fanteria

Perdonate

la fanteria, spesso è così stupida:

partiamo sempre quando sulla terra esplode la primavera.

E con passo incerto, sulla scala che vacilla non c’è

salvezza.

Ci sono solo salici bianchi, come bianche sorelle che

ti guardano andare.

Non

credete al tempo quando riversa a lungo la pioggia.

Non credete alla fanteria quando canta canzoni gagliarde.

Non credete, non credete, quando nei giardini cantano

gli usignoli.

La vita e la morte non hanno ancora chiuso i loro conti.

A

noi il tempo ci ha insegnato a vivere all’addiaccio,

con la porta aperta.

Compagno uomo, la tua sorte è ingannevole: sei

sempre in marcia,

però c’è una domanda che ti fa perdere

il sonno.

Perché partiamo quando sulla terra esplode la

primavera?

|

|

Canzone

dei ragazzi dell’Arbat

(l’Arbat,

una delle vie centrali della vecchia Mosca, è

per Okudhava la “patria mitica”, l’infanzia

e il luogo di ogni separazione e ritorno, moltissime

canzoni le sono state dedicate dal grande poeta)

Che

hai fatto in tempo a pensare, padre mio fucilato,

quando io son partito con la chitarra, sconcertato ma

vivo?

Come se dalla scena fossi sceso nell’intima mezzanotte

di Mosca,

dove ai vecchi ragazzi dell’Arbat si dona gratis

il destino?

Secondo

me tutto è stupendo e non c’è motivo

per tristezze

e quei tristi commissari camminano per Mosca come un

sol uomo;

e non ci sono, non ci sono caduti fra i vecchi ragazzi

dell’Arbat.

Solo: chi doveva s’è addormentato, ma chi

non doveva, non dorme.

Sì,

la memoria è una mesta sorte, ma Mosca ha visto

di tutto

e i vecchi ragazzi dell’Arbat ridono delle parole

di consolazione.

|

|

Lenka

Korolev

(in

russo il cognome Korolev, peraltro diffusissimo, richiama

la parola “re”, di qui il gioco di parole

su cui nasce la canzone)

Nel

cortile in cui ogni sera il giradischi suonava,

dove le coppie ballando alzavano la polvere,

i ragazzi erano devoti a Lenka Korolev

e gli avevano conferito il titolo di RE.

Era

un re come tutti i re, e dunque onnipotente

e se un amico era nei guai o in qualche brutta storia

Lenka Korolev gli porgeva la sua mano regale

e con la mano fedele, lo salvava.

Ma

quando i Messerschmitt come corvi

lacerarono il silenzio dell’alba

il nostro re, come tutti i re, mise l’elmetto sulle

ventitré,

come una corona, e partì in guerra.

Ora

suonano di nuovo i dischi, il sole è alto,

ma nessuno piange sulla sua vita...

il nostro re era solo, scusatemi,

non aveva fatto in tempo a procurarsi una regina.

Però

io dovunque vada e qualsiasi cosa pensi,

se lavoro o anche se passeggio,

ho sempre l’impressione che al primo angolo

incontrerò Korolev il re.

Perché

se pure è vero che in guerra si muore,

la terra umida non può fare per Lenka,

e poi, scusatemi, ma Mosca non può esistere

senza un re come lui.

|

|