|

dossier

militarismo dossier

militarismo

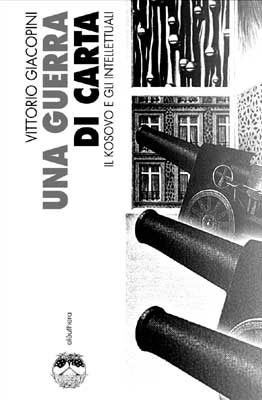

Una guerra di carta

di Vittorio Giacopini

Il ruolo degli intellettuali durante il recente

conflitto balcanico nell'analisi di un giornalista di Radio

Rai e de "Lo Straniero". Stralci dalla sua introduzione all'omonimo

volume in uscita per Elèuthera.

"E quelli, la cui testa è

vuota come una scuola in agosto"

Tra il 24 marzo e l'11 giugno del 1999, per la prima volta

in vita mia mi sono trovato a scrivere un diario. Sono la data

d'inizio della guerra in Serbia e il giorno della fine ufficiale

dei bombardamenti, decretata alle 15,30 del pomeriggio (ora

italiana) dal segretario generale della Nato Solana.

Per tutto questo periodo la guerra in Kosovo mi ha accompagnato

come un'ossessione. (...) La scelta obbligata, l'impulso spontaneo

di tenere un diario, di registrare nel modo più asettico possibile

il succedersi incerto degli eventi, è stato forse un tentativo

minimo di reazione, probabilmente un riflesso meccanico ma impotente

di far fronte a un'irruzione improvvisa della "Storia mondiale"

nella mia vita; nella nostra vita. Una guerra: qui; fatta da

noi. Non c'ero, non c'eravamo abituati. In qualche modo, non

c'era alternativa: l'unica possibilità stava nel limitarsi a

prendere atto di quanto stava succedendo di fuori; laggiù. Probabilmente,

quel "diario di guerra" era soltanto questo: un tentativo di

convivere in modo per quanto possibile consapevole con l'orrore

e con il disgusto, il precipitato neutro di quanto si andava

depositando nella mia immaginazione, il reperto oggettivo di

una paralisi mentale imbarazzante. (...) Avvertivo di trovarmi

in un vicolo cieco ma intuivo, oscuramente, la necessità di

mettere da parte qualcosa di concreto: del "materiale" utile

per poter giudicare, per costruire e mantenere saldo un "punto

di vista" sulle cose; senza l'ausilio di nessuna teoria, senza

nessuna sofisticata forma di interpretazione.

Ma giudicare che cosa? E giudicare chi? Non la guerra, ovviamente,

le sue ragioni equivoche, le sue modalità inaccettabili. Da

subito, infatti, da quella prima sera di bombardamenti su Belgrado,

questa guerra mi era sembrata inutile, sostanzialmente sbagliata,

controproducente. La cosa in sé, mettiamola così, era abbastanza

evidente dall'inizio. Ma già dopo pochi giorni di raid aerei,

con l'intensificarsi delle distruzioni, con la moltiplicazione

- assolutamente speculare - della tragedia della pulizia etnica,

la strategia "umanitaria" della Nato si rivelava fallimentare

in modo incontestabile. Era la conferma di un'intuizione abbastanza

ovvia. Non sarebbero bastati i pochi giorni di guerra promessi

dalla Albright; Milosevic non sarebbe stato piegato in una settimana.

Era un dato di fatto: la guerra stava producendo danni peggiori,

guasti più gravi. Non era come l'ultima volta a Sarajevo; non

poteva esserlo. Però il problema non si esauriva nella negazione

decisa di un evento. Schierarsi contro questa guerra, dire di

"no": non era sufficiente, non poteva bastare. Lo vedo adesso,

lo sapevo anche allora: non esistono giudizi definitivi, validi

sempre, una volta per tutte. Meglio comunque mantenere sempre

aperto uno spiraglio per il dubbio, uno spazio critico per la

perplessità. Ogni mattina, lo stesso "rito" in qualche modo

riapriva il campo del giudizio: potevo sbagliare, potevo essere

stato precipitoso, dovevo essere disposto a rivedere il mio

punto di vista, correggerlo, adeguarlo ai fatti concreti, alle

circostanze. Non ce n'è stato bisogno, ma solo per caso. L'ostinazione

omicida di Milosevic, l'ottusità arrogante della Nato, alla

lunga hanno finito per confermare in modo definitivo quell'intuizione

ancora imprecisa e vaga formatasi spontaneamente nei primissimi

giorni di conflitto. È stata una guerra inutile e controproducente.

Uno sbaglio voluto, una porcheria. (...)

Con armi molto diverse

Con armi molto diverse

Ma non esistono soltanto le amicizie, le relazioni immediate,

i rapporti concreti, face to face. E poi non ci sono soltanto

i "fatti", il seguito incerto e confuso degli eventi. I bollettini

di guerra riportavano novità smozzicate, verità provvisorie,

affermazioni date per certe smentite in due giorni o in una

notte. Cercavo di non perdere niente, di segnare tutto. Non

bastava. Attorno alla guerra, sopra alla guerra - come un guscio

d'uovo, come un liquido amniotico - iniziavano a depositarsi

le prime letture, le smaliziate spiegazioni degli "opinionisti",

le teorie degli esperti: problem solver, giornalisti,

teste d'uovo, grandi intellettuali & compagnia cantante. Una

guerra di carta avvolgeva impercettibilmente la guerra vera.

Lo scenario tendeva a duplicarsi ma lo spettacolo restava quello

che era: disgustoso. La sequenza dei bombardamenti e un lento,

capillare, bombardamento di parole vuote, di congetture colte,

di discettazioni. Un'altra guerra iniziava a vivere di vita

propria. Chiuso, senza volerlo, nella mia ossessione, cominciavo

inconsapevolmente a registrare anche questo secondo livello

di "crisi". Persino gli scabrissimi appunti del mio diario iniziavano

a prenderne atto, in modo del tutto casuale, senza intenzione,

senza nessun programma specifico. Era inevitabile, del resto,

ed era ovvio. Tra un "fatto" e l'altro, si inserivano (non so

bene come, non so bene perché) brevi note di lettura, appunti

per così dire di "secondo grado", commenti quasi sempre irritati,

infastiditi. Niente di strano. Leggevo i giornali, li guardavo.

Gli inviati al fronte, quando potevano, facevano il loro lavoro

con serietà, decenza, con coraggio spesso, sempre con un certo

impegno. Era utile leggere i giornali; era utile anche la televisione.

Per quanto in qualche misura sempre vittima dei meccanismi della

propaganda, bene o male l'informazione si rivelava all'altezza

della prova. Del resto non avevo gli strumenti per giudicare,

non potevo farlo.

Loro stavano là: vedevano quello che erano in grado (o gli era

consentito) di vedere; scrivevano quello che sapevano. Spesso

i loro articoli smentivano le versioni ufficiali, le dichiarazioni

del regime serbo, le balle della Nato: mi bastava. Ma questa

guerra - si vedeva in modo sempre più chiaro col passare del

tempo, dopo i primi momenti di stasi e di sorpresa, passato

lo sgomento iniziale - veniva combattuta anche con armi molto

diverse, più infide e sottili, meno nette. La "persuasione e

la retorica", le questioni di immagine, una forma di propaganda

o, per essere più precisi, proprio di retorica: queste forme

di controllo e di guida latente dell'opinione pubblica, questi

modelli di costruzione occulta del consenso (e del dissenso),

prendevano piede in forma sempre più regolare e più massiccia.

Leggevi i giornali, guardavi la televisione, ascoltavi la radio.

A un certo punto è diventato ovvio. Il lavoro "sporco" dovevano

farlo politici, militari, giornalisti. Il sofisticato compito

di indirizzo e di interpretazione, la rete di ragno mentale

che avrebbe dovuto spiegare il conflitto era invece stato affidato

(non so fino a che punto in modo consapevole e coerente) a una

categoria diversa e specifica: agli intellettuali, agli opinionisti.

(...) Questa guerra, forse, è stata diversa dalle altre. Combattuta

e legittimata su basi "umanitarie" - la tutela dei diritti umani,

la difesa degli oppressi, la stessa lotta per la libertà - questa

guerra doveva trovare un vocabolario per esprimersi, una formula

per "giustificarsi", una retorica. Gli intellettuali sono serviti,

dovevano servire, a questo. A dare un senso ad azioni stupide

e insensate, a vedere un fine, uno scopo e una meta, in un meccanismo

quasi automatico, palesemente privo di obbiettivi definiti,

costantemente incerto, poco chiaro. Oltre alla politica-politica

e alle armi è diventata essenziale questa "politica delle relazioni

pubbliche", una strategia verbale, la disperata ricerca di una

"filosofia politica" a presa rapida, da consumo immediato, metabolizzabile

subito, senza incertezze, esitazioni, dubbi, ripensamenti. Per

chi, come me, come (quasi) tutti noi, restava distante e separato

dal centro dei fatti, lontano dal vortice vivo degli eventi,

questo conflitto di "secondo grado" è diventato molto presto

il nodo vero di tutta la faccenda e il problema più serio. Chi

non è in grado di agire resta sempre coinvolto sul piano del

giudizio ma il giudizio era sistematicamente inquinato, ostruito,

preconfezionato da questo autentico fuoco di sbarramento di

parole vuote, analisi faziose, amenità. (...)

Inganno e controinganno

Inganno e controinganno

In modo abbastanza paradossale questa guerra ci ha offerto

l'occasione davvero unica di vedere una classe intellettuale

impegnata in un sistematico lavoro di mistificazione, di verificare

un'intera "cultura"at work. Uno spettacolo desolante

ma istruttivo. Bastava guardare le colonne degli editoriali,

sfogliare le pagine dei commenti, le rubriche culturali di tutti

i giornali. Senza essere al "soldo" di nessuno, gli intellettuali

si sono distinti in una gara di esibizionismo, di vanteria,

di stolida saccenza, in un grande concorso di verbosità futile

e dannosa, in un inutile sfoggio di cultura colta. Questi bonzi,

questi sepolcri imbiancati, questi filistei (non tutti, naturalmente,

quasi tutti1). Ci siamo sempre chiesti a cosa servissero gli

intellettuali, che significato avesse ancora una parola logora

come impegno. La lezione (e la risposta) di questa drole

de guerre è stata tutto sommato esemplare. (...)

Leggevi e ti imbattevi sempre nello stesso "stile" uniforme,

inevitabile: un clima di inganno e di autoinganno, uno spettacolo

penoso di falsa intelligenza, di arroganza mentale, di presunzione

vuota. Una guerra "di carta" altrettanto cattiva e velenosa

della guerra vera: anche questa stava diventando una questione

privata, un conto da regolare e una specie di sfida. È cambiato

qualcosa. La rabbia e l'insofferenza hanno cominciato a prendere

il posto dello sgomento, a scandire i tempi di un'ossessione

finora passiva, senza sbocco. A questa guerra di carta - intuivo

- almeno si poteva reagire. Su questo piano era ancora possibile

fare qualcosa, dire qualcosa. Doppiamente coinvolto - da cittadino

italiano, da "intellettuale" - mi sono sentito colpito e offeso

anche nella mia intelligenza, nell'intimo delle reazioni istintive,

delle opzioni personali, sul piano pubblico-privato della capacità

di pensare le cose che stavano succedendo, di giudicare il nostro

"mondo comune", la sua logica. Da cittadino

da intellettuale.

Non c'è poi tanto da spiegare. Per quanto mi riguarda, scrivere

significa solo seguire un itinerario interiore, cercare in qualche

modo la propria "voce" attraverso la voce degli altri, in un

dialogo muto con modelli, figure, situazioni di vita e di pensiero

capaci di allargare la tua esperienza, il tuo sguardo sul mondo,

sulle cose. Può accadere che questo lavoro di scavo, questa

esplorazione vagabonda, ti portino lontano dal presente, tra

le ombre del passato, nei libri degli altri e in altre vite.

Spesso sei costretto a guardare "il futuro alle spalle". Voltarsi

indietro, parlare coi morti. Strana faccenda: devi trovarti

guardando fuori di te, dietro di te. Sempre le stesse domande,

la medesima ansia ricorrente: "dove andrei, se potessi andare,

cosa sarei, se potessi essere, cosa direi, se avessi una voce,

chi parla così dicendosi me?" (S. Beckett). Ma l'attualità ha

le sue ragioni - urgenti - e a volte è necessario lasciarsi

distogliere dagli eventi, rispondere subito, mettere da parte

se stessi, trascurare le proprie idiosincrasie, i propri gusti.

This is no time for inner searching

canta Lou Reed.

Non è tempo; non c'è tempo. A volte devi restare attaccato alle

cose così come sono, giocare "di prima", installarti in uno

scenario che non hai scelto tu, in un percorso deciso dal caso

o dalla storia. Più che una forma di onestà è una questione

di puro e semplice buon senso, di decenza, di curiosità. Non

puoi fermare la guerra, non la puoi evitare. Ma puoi (e devi)

discutere la sua "ideologia", protestare, criticare, tirartene

fuori. Altrimenti non vali niente, non sei niente. Resti un

parolaio, un chiacchierone fatuo, inconcludente. Dialogare con

i "vivi" (con certi vivi) può essere molto più frustrante che

parlare coi morti.

La mia rappresaglia

La mia rappresaglia

Non importa. Il paesaggio è questo, il panorama mentale di

un'epoca non te lo scegli: ti ci ritrovi dentro, ci fai i conti.

Rispondere, dunque, criticare. Con una cautela: forse la cosa

peggiore da fare era provare a rispondere colpo su colpo, accettare

quel piano mentale, quei discorsi. Non ne valeva la pena, rischiava

di essere una trappola. Più semplicemente mi sono accorto che

era sufficiente lasciarli parlare, ascoltare e far ascoltare

la loro "voce". (...)

La mia "rappresaglia" è stata semplice. Ho conservato le "tracce":

montagne di carte, ritagli, foglietti smozzicati, pagine di

giornale, fotocopie. È un'operazione elementare. Non ho lasciato

scivolare via quel quotidiano rosario di idiozie. Mi sono accorto

in fondo che sarebbe bastato questo: un paziente lavoro di "montaggio"

e la critica implicita di un linguaggio, di un modo di essere,

di uno stile. Leggere, assemblare, mettere in evidenza i punti

chiave, escogitare una sorta di ordine. Fare la prova non costava

niente. Tutte quelle vocine garrule, tutte quelle prese di posizioni

petulanti, tendevano infatti a confluire in zone inerti ma identificabili,

a raggrupparsi in categorie riconoscibili. Ricomposte in un

insieme unitario, saldate insieme, quelle leziose performance

fanno subito tutto un altro effetto. Non sono così ispirate,

così ricche. Non hanno quell'originalità sussiegosa che pretendono

o pensano di avere. Non sono tanto speciali o intelligenti.

Metti insieme le tessere del puzzle e hai la tipica sorpresa

che non ti sorprende: i pezzi si incastrano alla perfezione,

il quadro si definisce, tutto torna. Affiora la solita "trama

nel tappeto"; cogli le affinità sottili, i richiami interni

e si impone sempre un tratto comune: un tono diffuso di ipocrisia,

di arroganza mentale, di sufficienza fatua, presuntuosa. Un

gergo tedioso, soffocante. Provare a lasciarli parlare con la

loro voce - allora - non dimenticare. Non fargliela passare

liscia. Senza rabbia, senza cattiveria: non dimenticare, semplicemente.

Per una questione di "ecologia mentale"; per autodifesa. Non

fargliela passare liscia.

Dopo un primo, breve capitolo, su cosa resta dopo questa guerra

(per la sinistra, innanzi tutto, per la cultura, per una dimensione

politica senza più respiro) questo pamphlet ha preso

così in modo del tutto naturale la forma di un'antologia sarcastica

e l'aspetto aggressivo di una parodia. Ma è una parodia senza

invenzioni, senza simulazioni, ipotesi e illazioni. "È tutto

vero, più o meno", come dice Vonnegut. Non ho avuto bisogno

di inventare nulla. Bastavano le parole autentiche delle parti

in causa, una selezione relativamente ampia e, appunto, un semplice

lavoro di "montaggio", di giustapposizione mirata, ragionata.

Lo stile di fondo, i punti di connessione, i criteri di scelta,

le parti di raccordo ovviamente dipendono da me. Me ne rendo

conto: prevale lo humour nero, prevale il sarcasmo. Non credo

che sia un limite o un difetto. Non solo perché non avrei saputo

fare in un altro modo. Ma anche perché mi sembra legittimo,

corretto, inevitabile. Come si fa a discutere con certa gente?

Come si può? Quest'asfissiante cultura, quest'atmosfera intrisa

di malafede e di stupidità. Rischi sempre di restare paralizzato

dalla Medusa dell'idiozia, dalla fata Morgana dell'imbecillità.

L'ironia e il sarcasmo restano le armi (per quanto spuntate)

di una possibile forma di resistenza, un modo per dire "no",

per disertare.

La beffa finale forse sta tutta in questo bizzarro paradosso:

l'ossessione della guerra non si è cristallizzata nel lutto

senza parole della disperazione, nel mutismo obbligato di un'estraneità

precaria e sofferta ma ha trovato la sua "uscita di sicurezza"

nel lugubre sarcasmo e nell'ironia nera di una risata liberatoria.

Tutto sommato, mi sembra anche giusto. Il lutto, il senso di

perdita, l'angoscia: non interessano a nessuno, restano sempre

cose private, riservate. Per criticare questa "guerra di carta"

era necessario trovare un tono diverso. Torniamo sempre al solito

punto, giriamo in tondo. Imagination dead imagine: inventarsi

qualcosa: contro l'evidenza, contro la storia, contro tutto.

Magari rimasticando tra sé e sé con un ostinato briciolo di

speranza un vecchio slogan; una bella frase carica di fiducia

ferita e di amara allegria. Una risata vi seppellirà.

Vittorio Giacopini

Vittorio Giacopini

|

Per

una questione di

"ecologia mentale";

per autodifesa.

Non fargliela passare

liscia

|

|