|

Di recente ho letto la storia delle

Brigate Rosse di Mario Moretti, raccolta sotto forma di intervista

da Carla Mosca e Rossana Rossanda. E ho visto lo spettacolo/racconto

di Marco Baliani Corpo di stato, sui 55 giorni del sequestro

Moro. Nel primo caso una ricostruzione che pretende di spiegare

tutto (il leitmotiv di Moretti è implacabile: "non

ci sono misteri, zone dombra

i magistrati sanno da tempo ogni

cosa, per filo e per segno") e lascia invece coi dubbi

di sempre, non risolvendo in particolare quellenorme "perché?"

che stringe lintera vicenda del sequestro Moro fino al suo

esito, e avvolge attorno a un nodo senza ritorno la storia di

uninsurrezione giovanile nata gioiosa e finita col piombo.

Nel secondo caso un racconto che non pretende di spiegare niente,

limitandosi a far riemergere dal passato sequenze di fatti,

volti, vicende personali, piccole storie, ripercussioni intime

e conseguenze palesi, in un affresco non privo di lacerazioni,

che spiega in realtà la sostanziale impossibilità

di comprendere da parte di chi si è trovato scavalcato

dalla contrapposizione fra stato e Br.

I racconti di Marco Baliani fanno sempre un po lo stesso

effetto. Se ne esce con la voglia di continuare a raccontare.

In questo caso limpazienza e la necessità di sostituirsi

al narratore, o di dialogare con lui attraverso le proprie storie,

nasce prima: durante lo spettacolo. E una storia plurale quella

a cui dà voce, e perciò sollecita e mobilita i

ricordi di chi ascolta, così che il silenzio della platea

sembra divenire a tratti rumoroso, ricolmo dei tanti pezzi di

memoria che si levano come in un coro sommesso eppure incalzante,

a caricare la narrazione di Baliani di un senso epico.

Non sembra di trovarsi di fronte a uno spettacolo, allinizio.

Il racconto prende gli spettatori per mano per riportarli al

tempo in cui le vicende si sono svolte: di quei momenti ritrova

i colori, le parole e i paesaggi, e li condensa in piccole storie

folgoranti, che hanno da subito la vivezza della contemporaneità.

La storia scorre come al presente, non cè di mezzo il

filtro della ricostruzione del passato, più o meno riscritto

nelle aule dei tribunali, nelle pagine dei giornali, nelle tante

biografie dei pentiti; non ci sono ripensamenti né rimozioni,

nessuna distanza di sicurezza, e il rischio del racconto fa

persino un po paura: saremo in grado, a distanza di ventanni,

di tornare a guardare?

Nello stesso giorno, il 9 maggio 1978, Aldo Moro viene ucciso

a Roma dalle Br, e Giuseppe Impastato viene trovato morto accanto

ai binari ferroviari di Cinisi, imbottito di tritolo dalla mafia,

di cui quotidianamente denunciava per radio crimini, connivenze

e interessi. Le due storie non si mantengono parallele né

ugualmente presenti nel racconto, ma fra salti avanti e indietro

nel tempo e continui spostamenti dellobiettivo della memoria

dalle piccole alla grande storia, si ridisegna - senza bisogno

che sia troppo spiegato - il quadro che ha prodotto luno e

laltro omicidio, la "fede cieca che occorre per non sentirsi

più umani", leterna piaga italiana dei depistaggi

(per cui si è persino tentato di far credere che Impastato

fosse un terrorista andato a mettere tritolo in quella linea

ferroviaria), e il diverso modo in cui le vicende continuano

a vivere nella memoria di un paese.

Corpo di stato racconta il movimento studentesco

nato nel 68, poi i primi anni 70, le manifestazioni politiche

pressoché quotidiane, le occupazioni allUniversità,

e quindi i primi scontri, la necessità di organizzare

servizi dordine sempre più "militarizzati",

la comparsa delle prime armi nei cortei, lalzarsi del livello

dello scontro, lassemblea in cui si decide il "salto di

qualità nella lotta": una storia collettiva, che

tutti coloro che lhanno vissuta potrebbero ripercorrere attraverso

le stesse tappe seguendo ricordi personali. Baliani lo fa coi

propri. E sono volti e vicende a cui non manca lironia, ma

sempre sospesi (anche in termini teatrali) sulla tragedia di

una storia più vasta che non concede scampo individuale,

e conduce alla collettiva condanna al silenzio. I ricordi personali

una volta risvegliati rievocano un turbinio di cose simili accadute

a noi stessi, o a persone a noi vicine. E se non è andata

così anche per noi è stato in buona parte per

caso. Poteva capitare: bastava accettare un pacco in custodia,

o accogliere in casa un amico, o essere fermati a un posto di

blocco e quindi fare sventatamente un movimento sbagliato

E parallelamente alle molte storie vissute comincia a sfilare

la vicenda evocata, i 55 giorni del sequestro Moro. Che tutto

il movimento ha vissuto senza viverli. Anche qui: grappoli di

ricordi tutti uguali e tutti diversi. Quando abbiamo saputo

del rapimento: quello che stavamo facendo in quel momento e

i pensieri che abbiamo avuto, tutto fissato indelebilmente nella

memoria. Una memoria che forse abbiamo voluto correggere negli

anni a venire, o appena 55 giorni dopo, ma che Baliani ci consiglia

di ripercorrere per quel che è stata: "Bisogna raccontarli

tutti, quegli anni", dice, e ricorda che uno come lui,

lontano dalle Br, che faceva teatro da quattro anni, che nutriva

molti dubbi sul fatto che lotta armata e trasformazione rivoluzionaria

potessero andare di pari passo, uno come lui provò in

quel momento una specie di euforia, di eccitazione. E si sa

che ci furono brindisi in certi consigli di fabbrica

Poi i

pensieri successivi, perché proprio Moro? ("Inaugurava

sempre la Fiera del Levante

più che simbolo del potere

era simbolo della politica democristiana

con quelle frasi che

giravano sempre su se stesse

"). E, alla pubblicazione

delle prime foto, limmagine di un prigioniero: "quella

faccia mi visitava, come se dovessi farmene carico". E

intanto Almirante e La Malfa invocavano la pena di morte, il

Manifesto parlava di un "disegno criminale coperto

dallo stato" e LUnità scriveva che occorreva

fare terra bruciata attorno ai terroristi

Cosa cera da bruciare?

Si chiede Baliani. Il movimento, risponde. E tutto il racconto

successivo, fatto di vicende grandi e piccole, eroiche e inconsapevoli,

parla di questo. Roma in stato di assedio, come ci fosse un

colpo di stato in atto, i posti di blocco, le perquisizioni.

E intanto le Br producevano i loro comunicati: "avrebbero

fatto sapere tutto di 30 anni di regime democristiano".

E a questo punto dello spettacolo è come se il coro a

più voci dei pensieri individuali raggiungesse un unisono

esplosivo e insieme una consapevolezza semplice, limpida, incontrovertibile:

ecco come mai a quel grande gigantesco "perché?"

non è mai stata data una risposta, dopo tutte le dichiarazioni

dei pentiti e dopo una vicenda giudiziaria che è arrivata

fino al "Moro quater" e che, come vuole far sapere

Moretti, "si è avvicinata al cento per cento della

verità". Non ci hanno, non hanno mai fatto sapere

niente. Hanno sempre deciso da sole e le loro decisioni sono

ricadute su tutti. Il racconto che non ci sembrava spettacolo,

che ci chiamava piuttosto a raccolta, ciascuno con le proprie

storie, come attorno a un tavolo dosteria, prende le distanze

dalle vicende dei singoli per acquistare il ritmo ineluttabile

della tragedia greca.

Ritorno al libro di Moretti. Colgo un altro scollamento

enorme. E come se Baliani, ossia la voce della maggioranza

del movimento che non ha preso le armi, raccontasse unaltra

storia. Nei capitoli dedicati al sequestro Moro il capo delle

Br non parla mai del movimento. Suo interlocutore unico era

lo stato. E intanto il movimento continuava a ragionare, a coltivare

sogni, a vivere scelte perdenti e totali, oppure a cercare altrove,

nel teatro ad esempio, mentre il terreno bruciava realmente,

e si preparava una criminalizzazione che, nata dal teorema di

un magistrato, sarebbe finita nelle aule dei tribunali, per

poi assumere consistenza e autorità di interpretazione

storica; finché la vicenda politica di un intero, sconfinato

movimento giovanile non è stata riscritta in termini

di storia criminale, con la sanzione finale del processo Sofri.

(Che giustamente Marco Baliani ricorda, interrompendo gli applausi,

a spettacolo finito).

Se il sequestro Moro ha fallito i suoi obiettivi non è

stato perché non è riuscito a porsi come avanguardia

dello scontro coagulando attorno a sé frange disponibili

del movimento. Al di là delle cose che volutamente Moretti

non dice (e che riguardano livelli occulti rispetto ai quali

non riesce a dare smentite convincenti, e non cè bisogno

di essere particolarmente dietrologi per accorgersene) le sue

spiegazioni non rispondono alle domande del movimento. Perché

le azioni delle Br non era al movimento che guardavano, ma al

potere rappresentato dalla politica portata avanti congiuntamente

da Dc e Pci col progetto di compromesso storico.

Tutto questo avrà forse a che fare con quello che

dice Baliani: che le Br, andando a leggere le loro biografie,

sono figlie della grande tradizione comunista di fabbrica, oppure

vengono dai cattolici. "Figli di due grandi chiese",

le definisce; ed allargando lo sguardo alla generazione parla

di "una gioventù con troppo dio".

Un racconto con pochi ausili scenografici, che è

un grande spettacolo corale, con momenti di straordinario teatro:

la descrizione della manifestazione in cui, di fronte allaggressione

bruta e gratuita di un compagno da parte della polizia, appena

dopo aver deprecato quelli che hanno cercato lo scontro, la

mano va a raccogliere la molotov caduta a terra per lanciarla;

e altri affreschi: le case dei compagni, la vita di quegli anni,

il senso della collettività, e poi esistenze finite in

tragedia quasi per caso (lamico Giorgio ucciso a sangue freddo

dai carabinieri durante una rapina del tutto improvvisata "per

finanziare la lotta", laltro finito in carcere per tre

anni per aver tenuto un pacco in garage), e storie che conservano

la possibilità dellironia (la perquisizione a un compagno

in moto e questo che si rivolge allinterno del serbatoio dicendo

"Aldo, vie fuori, ci hanno beccato!

" : si prende

tre mesi di carcere, ma ancora lo si racconta ridendo).

Le due vicende sempre più distanti: da una parte

le Br coi loro comunicati, dallaltra i compagni del movimento

che si muovevano in una città sovrastata da una rete

invisibile, una ragnatela di azioni, luoghi e contatti che solo

i brigatisti conoscevano. In questa lacerazione, una presa di

posizione che sembrò risolutiva: "Né con

lo stato né con le Br". Il narratore abbandona la

memoria per tentare una simulazione: "se avesse suonato

alla mia porta la ragazza con cui avevo militato, per la quale

avevo provato affetto e attrazione, che avrei voluto portare

a casa dopo lassemblea e che in quelloccasione si era schierata

dalla parte di quelli che volevano il salto di qualità,

se quella ragazza fosse arrivata qualche tempo dopo a chiedermi

ospitalità, per potersi nascondere

" Il narratore

si immagina sulla soglia di quella porta, immobile. E il film

dellimmaginazione non può andare né avanti né

indietro. A quella ipotesi non può seguire che limmobilità.

"Né con lo stato né con le Br", unico

slogan possibile, portava anche la maggior parte del movimento

che non aveva voluto prendere le armi allunica posizione possibile:

limmobilità. ("Contro lo stato e contro le Br"

fu detto da un numero troppo esiguo di compagni: gli irriducibili

oppositori di ogni potere, decisi a contrastare fino in fondo

la volontà egemonica espressa dalle Br in seno al movimento

rivoluzionario).

E, al di là della criminalizzazione che ne fece il

partito, la posizione di chi si diceva "né con lo

stato né con le Br" fu forse condivisa da certa

base del Pci: che nel racconto prende le parole del bidello

Pietro, con cui Baliani discute animatamente, fra unentrata

e unuscita di scena, in occasione di uno spettacolo fatto in

una scuola

Dopo aver sostenuto a spada tratta la linea ufficiale

del partito, ossia il fronte della fermezza, il bidello Pietro

cede alla sconsolatezza dicendo: "la verità è

che siamo tutti incartati".

In questo di certo i 55 giorni del sequestro Moro hanno

ottenuto un risultato: di immobilizzare un intero movimento

giovanile e di "incartare" la base ancora vitale del

più grande partito comunista europeo. Al resto ha pensato

chi ha avuto il potere di riscrivere la storia. "Per tutti

quelli che non avevano preso le armi, ed eravamo la maggioranza,

ci fu la condanna al silenzio. Eppure venivamo tutti dallo stesso

grande sogno, nato nel 68".

Lo spettacolo si chiude. Subito fuori, chi allora aveva

ventanni riprende a raccontare, i più giovani, forse,

desiderano un po di più ascoltare.

Cristina Valenti

Cristina Valenti

| i conti con un corpo prigioniero

[

] La materia

è ancora così pulsante e non dipanata dalla

lontananza, che si rischia di leggerla col senno di poi,

filtrandola e mettendola a distanza di sicurezza. Ho cercato

allora di tornare laggiù, in prima persona, ricordandomi

di me in quei giorni, trovando nelle mie esperienze di

allora quelle "piccole storie" che sole possono

tentare di illuminare la Storia più grande. Ho

ripercorso momenti dolorosi senza perdere però

le atmosfere di quegli anni, gli entusiasmi, i paesaggi

metropolitani, le contraddizioni.

Nei 55 giorni della prigionia di Moro ho raccontato

di una lacerazione, di come il tema della violenza rivoluzionaria

abbia dovuto fare i conti con un corpo prigioniero, e

come questa immagine sia divenuta via via spartiacque

per scelte fino allora rimandate, abbia fatto nascere

domande e conflitti interiori non più risolvibili

con slogan o con pratiche ideologiche.

[

] Quando si esce da momenti e tempi in cui la vita

è stata pregna di avvenimenti, quando il vivere

è sembrato intenso anche nel dramma, dopo, col

tempo, ci si sente sempre un po stranieri, come reduci,

testimoni di eventi troppo densi per essere dipanati.

Camus dice: "Non essere ascoltati: è questo

il terribile quando si è vecchi". Il narratore

compie sempre questa sfida, straniero nel tempo cerca

di vivere con il racconto la vecchiezza che stende sulle

cose del mondo un manto spesso di oblio.

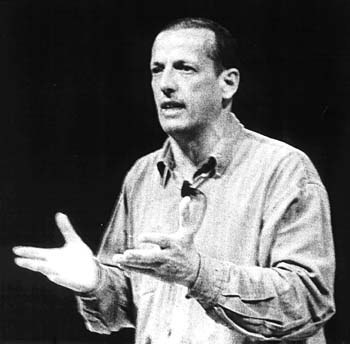

Marco Baliani

|

|