Botta.../Ma

in Libano non è proprio così Botta.../Ma

in Libano non è proprio così

Sono rimasto perplesso nel trovare un servizio

sui campi profughi siriani in Libano nell'articolo: “Sguardi

dal Libano”, pubblicato nel numero 389 di “A”.

Mi risulta infatti che il Libano, pur avendo lasciato aperte

le frontiere ed accolto tutti i profughi in fuga dalla Siria,

abbia però rifiutato di costituire campi profughi sul

suo territorio. Per questo motivo i profughi siriani sono sparsi

in Libano nelle varie comunità o hanno costituito accampamenti

informali.

Un'operatrice umanitaria, profonda conoscitrice della realtà

mediorientale, attualmente in Libano, dopo aver letto l'articolo

mi ha mandato queste riflessioni: “Mi sembra che l'articolo

sia pieno di imprecisioni e semplificazioni: mira ad un impatto

emotivo ma non fornisce elementi utili a illustrare quanto accade

in questa parte del mondo.

Qualche commento in ordine sparso:

1. Sembra che un articolo sul Libano non possa non contenere

un richiamo alla guerra civile, peccato che qui sia fatto senza

alcun nesso logico con quanto sta accadendo oggi. Inoltre, accostando

la guerra civile all'antico odio sunniti-sciiti, si fornisce

un'interpretazione semplificata sia della guerra civile (che

in Libano ha visto diverse confessioni religiose scontrarsi,

a cominciare da quelle cristiane e druse) sia di quanto sta

avvenendo oggi in Siria.

2. Usare la definizione di “campi profughi” per

indicare quelli che sono invece insediamenti informali è

alquante fuorviante. In ogni caso non esiste un campo profughi

di Akkar anche perché l'Akkar non è una località

ma una regione nel nord del Libano, con decine di villaggi che,

al loro interno, ospitano rifugiati. Un articolo serio avrebbe

dovuto specificare questo dato e contenere qualche carta dove

ritrovare località che sono poco familiari al pubblico

italiano.

3. Non commento sulla lettura del conflitto siriano: in questo

mi sembra che l'autore si limiti a riportare un'interpretazione

dominante, senza tuttavia offrire spunti problematici o di approfondimento.

4. Il corredo fotografico non è chiarissimo: su quali

dati si è basato l'autore per affermare che “oltre

il 90% della popolazione dei campi profughi è rappresentata

da bambini”? (Foto 1), e di quali campi profughi parliamo?

Che significato hanno il bambino che mostra le dita a V in segno

di vittoria (Foto 2) e il proiettile nella mano di un bambino

trovato tra le vie di Al Qusayr in Siria (foto 6)?

Insomma, l'impressione complessiva è che il giornalista

abbia fatto un giro frettoloso nelle zone dell'Akkar e della

Bekaa e non abbia avuto tempo per rielaborare il materiale e

acquisire documenti e dati sul tema.

Infine il titolo: “Sguardi dal Libano”, mi sembra

abbastanza pretenzioso in quanto, in realtà, si limita

a citare Arsal e l'Akkar, quando qui c'è più di

un milione di profughi, sparsi in oltre 1000 municipalità

libanesi''.

Condivido l'impressione di quest'operatrice. Al di là

dei commenti critici sull'articolo resta fondamentale ricordare

la crisi siriana, i cui dati sono davvero impressionanti (oltre

150.000 vittime dall'inizio del conflitto, oltre 6 milioni di

sfollati interni e quasi 3 milioni di rifugiati nei Paesi limitrofi).

In questa crisi il Libano appare come il Paese a maggior rischio

per la propria stessa stabilità, avendo accolto ad oggi

una quantità di rifugiati pari a circa un quarto dell'intera

popolazione libanese (più o meno come se in Italia fossero

arrivati, in tre anni, oltre 14 milioni di profughi). Alcuni

villaggi libanesi hanno visto più che raddoppiata la

popolazione residente, con un impatto fortissimo, a volte devastante,

sui servizi e sull'economia locale.

Vorrei aggiungere che il Libano, che con la sua fragilità

sociale e istituzionale comunque non chiude le porte in faccia

ai profughi, rappresenta certamente un esempio assordante per

l'Italia e per l'Europa, che non sono capaci di accogliere degnamente

poche migliaia di rifugiati e lasciano che il medio oriente

affondi nei numeri immani di questa tragedia.

Un caro saluto,

Renzo Sabatini

Roma

...e risposta/La mia esperienza diretta

...e risposta/La mia esperienza diretta

Ringrazio l'operatrice umanitaria, citata da Renzo Sabatini,

per le critiche e per l'analisi dell'articolo che mi ha dato

modo di riflettere rispetto alla chiarezza, ai tempi ed agli

spazi sui quali porre attenzione nello scrivere determinati

articoli su tali questioni. Senza alcuna presunzione, voglio

comunque precisare alcune cose, rispondendo a tali considerazioni.

1. Il richiamo alla guerra civile fatto nell'articolo, mira

a dare un incipit in merito alla situazione odierna del paese

che, con le dovute differenze rispetto al passato, non vede

l'interrompersi delle escalation di violenze. Come lei bene

osserva è vero che la guerra civile del passato non può

essere accostata all'odio tra sunniti e sciiti, anche in virtù

del fatto che esso non si manifestava come e quanto oggi; i

conflitti erano ben altri. C'è però da osservare

che una delle problematiche di cui soffre il Libano è

legata comunque al conflitto tra alcuni movimenti politici che

richiamano al sunnismo ed allo sciismo, accentuatosi drasticamente

negli ultimi anni, soprattutto con la crisi siriana. Il Libano,

come in passato, rimane uno degli scacchieri preferiti per i

giochi politici di molte potenze esterne che, gettando benzina

su fragili equilibri interni, ne disintegrano il già

precario equilibrio sociale e politico; una spiegazione più

esaustiva e completa delle tematiche legate alla Siria avrebbe

richiesto un articolo a parte.

2. In merito a tale punto, ha perfettamente ragione nel dire

che non esiste “Akkar”. So bene che si parla di

Akkar come regione del nord del Libano e se guarda le foto,

proprio in una di esse scrivo“distretto di Akkar”.

Io mi sono recato in una zona periferica di uno di questi villaggi,

in un piccolo accampamento gestito da una ONG internazionale

composta prevalentemente da Siriani. L'avere scritto “in

quello di Akkar” è un errore che ammetto non avere

corretto. È giusto comunque farmi notare che la definizione

“campo profughi” non sia giusta, e che sia meno

fuorviante utilizzare il termine “insediamento informale”.

Nel mio articolo vi è comunque scritto che “le

persone si accampano come possono o vengono ospitate dai locali

in assenza di un programma nazionale di ufficializzazione dei

campi”.

3. Come spiegato nel primo punto, non ho incentrato la mia testimonianza

sulla spiegazione e sulla lettura del conflitto siriano, bensì

ho solamente riportato le parole di alcuni volontari incontrati

negli insediamenti visitati che mi hanno descritto la situazione

odierna siriana secondo i loro occhi. Non mi sembra di avere

dato una lettura di un certo tipo del conflitto siriano o peggio

ancora avere riportato un'interpretazione dominante. L'articolo,

dato anche il ristretto spazio in termini di caratteri, mira

principalmente a testimoniare l'esperienza personale vissuta

negli insediamenti e (tornando anche al suo primo punto) non

a dare una spiegazione/interpretazione in merito al conflitto

civile del passato e alle dovute differenze rispetto al presente.

Un discorso a parte meriterebbe il corredo fotografico. All'inizio

dell'articolo vi è scritto “Reportage di Giacomo

Maria Sini”; le foto quindi sono le mie, dato che di narrazione

d'un reportage fotografico si tratta. Nell'articolo ho scritto

che gran parte degli abitanti dell'insediamento visitato ad

Arsal provengono da Homs, dalla regione di Qalamoun e da Qusayr.

Credo che ognuno possa avere qualsiasi impressione rispetto

all'articolo e al fotoreportage prodotto nelle zone visitate

e le sue sono state legittime considerazioni che ho letto con

attenzione. Mi conceda però di ripeterle che con un numero

di caratteri ristretto, non ho avuto la possibilità e

non mi sono voluto dilungare su svariate riflessioni specifiche

prodotte in tali zone dove è chiaro che io sia stato,

dato che di testimonianza si tratta. Non era la prima volta

che mi recavo in Libano e ho sempre avuto un profondo interesse

per il mondo arabo e per il Medio Oriente, “operando”

spesso in tali zone. Mi conceda quindi di affermare che anche

io ho il mio umile bagaglio di informazioni dato da esperienze

dirette e letture sul tema.

Il titolo è un diretto riferimento al fotoreportage.

Come ben può notare gran parte delle foto che ho fatto

nel reportage sono ritratti che arrivano principalmente da uno

dei due insediamenti visitati in Libano. L'articolo quindi,

non mira a descrivere la situazione generale di tutti i profughi

sparsi per il paese, ma testimonia un'esperienza diretta con

alcuni di essi in quelle due zone. Per quanto riguarda Tripoli,

in questo articolo ho deciso di nominarla per rimembrare brevemente

una delle situazioni più complesse per una delle più

importanti città del Libano, dove mi sono recato, sono

stato ospitato e ho avuto modo principalmente di discutere del

pesante conflitto interno, respirandolo direttamente con alcuni

siriani e libanesi.

In definitiva, sperando di poterne discutere di persona, le

mando un sincero saluto.

Giacomo Sini

Livorno

Camillo Berneri e Piero Jahier/Un sodalizio umano e intellettuale nella Firenze antifascista dei fratelli Rosselli

Camillo Berneri e Piero Jahier/Un sodalizio umano e intellettuale nella Firenze antifascista dei fratelli Rosselli

Cari compagni,

ho trovato tra le pieghe dei vecchi libri della biblioteca di

famiglia due bei ricordi di Camillo Berneri.

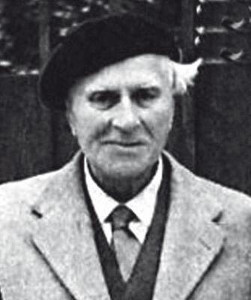

Il primo è tratteggiato nel secondo dopoguerra dal bisnonno

Piero Jahier, che aveva avuto Berneri per intimo amico a Firenze

tra la fine dei '10 e i primi anni '20. Concepito in forma di

lettera come prefazione al volume in memoria di Camillo scritto

dalla madre Adalgisa Fochi Berneri Con te, figlio mio,

comparso nel 1948, è contenuto nella raccolta Con

me.

Il secondo ricordo è un originale dattilografato e incollato

in fondo all'edizione di Pensieri e battaglie stampata

per il Comitato “Camillo Berneri” a Parigi il 5

Maggio 1938, nel primo anniversario della morte. Si tratta di

una breve nota biografica redatta verosimilmente dalla stessa

Adalgisa Fochi Berneri, che donava questa copia al bisnonno

in segno di gratitudine proprio per la stesura di quella prefazione,

con una dedica autografa datata 1 Ottobre 1947: “All'avv.

Piero Jahier con commosso animo, riconoscente per il ricordo

che serba all'amico perduto, La mamma di Camillo”. Il

volume è sottolineato e annotato a margine dal possessore

ed arricchito con due ritratti fotografici di Berneri ritagliati

da giornali e incollati in terza e quarta pagina che riportano

le didascalie autografe: “Nel 26 a 29 anni appena a Parigi”

e “In Germania dopo sei anni circa di aspra vita”.

Camillo: eclettico, eterodosso, coerente pensatore anarchico

di lingua italiana, filosofo allievo di Salvemini, perseguitato

e esule antifascista, collaboratore tra molte e non solo libertarie

anche della rivista di cultura protestante Conscientia,

miliziano nella rivoluzione spagnola, vittima dello stalinismo

di cui fu critico lucidissimo.

Piero: di antica famiglia valdese, poeta vociano, esteta e moralista

originale e contraddittorio, interventista democratico, intellettuale

antifascista del Non mollare che accoglieva nella sua

biblioteca tutto Proudhon.

Due figure inquiete, vicine e distanti, intrecciate negli anni

dell'imporsi dell'impostura nera, accomunate nella Firenze intellettuale

e resistente dei Rosselli. Memoria liberata dal chiuso delle

pagine.

Paolo Papini

Roma

|

| Piero Jahier |

Cara mamma di Camillo Berneri,

leggendo il suo libro, mi son veduto venire incontro, per

mano alla sua mamma, non più ottuagenaria, quel ragazzo

che ho amato giovane uomo, così come me lo vedevo venire

incontro, trent'anni fa, dal viale Alessandro Volta, tenendo

per mano, orgoglioso padre novello, le due bimbe: Maria Luisa

e Giliana.

Veniva a cercarmi alla Casa Rossa, e le due belle bimbe,

agghindate nelle leggiadre vesticciole casalinghe da mamma e

nonna, tacevan compunte, mentre i grandi, chissà perché

eccitati, difendevano l'anticomunismo di Proudhon, o ragionavano

dell'esilio di Kropotkine e della alternativa che la tirannide

fascista andava imponendo a chiunque avesse coscienza di dignità

umana: degradarsi più o meno ad abbietto conformista,

o essere uomo.

Essere uomo significava tra l'altro, per quel giovane dallo

sguardo limpido e diritto, che aveva trovato nell'amore coniugale

proudhoniano il proprio equilibrio (aveva scritto: anche in

amore le tendenze poligame o poliandriche rivelano l'esaurirsi

della poesia), e si confessava “madre” nell'intensità

affettiva della sua paternità, significava sottoscrivere,

di propria iniziativa, al disfacimento di quel nido familiare

appena costruito, che era il suo porto di poesia sulla terra.

Ma già allora Camillo cercava, attraverso le molteplici

spinte e curiosità del suo ingegno vivace, una armonia

totale della personalità al di là di ogni sentimentalismo,

al di là dei valori meramente decorativi dell'arte gioco.

Cercava come Slataper “l'eroismo dell'atto, miracolo

che può infiorare un ramo secco”.

Cercava, cioè, quel che già possedeva, che

era la sua grazia, indelebilmente impressa su quella sua fronte

di arcangelo: la grazia di tradurre in atto le verità

dell'anima, senza paure e senza esitazioni; quella grazia che

i migliori tra i suoi compagni han chiamato la sua santità.

“Guardai intorno a me nella vita. E vedendo dovunque

disarmonie, cioè ingiustizie schiaccianti ed arbitrii

bestiali, mi dissi: “Ecco una via certa. Ed era quella

di battermi contro quei mostri reali”.

Ora, in epoche meno vili e feroci della attuale decadenza

europea, sarebbe forse stato possibile ad un giovane idealista

battersi contro quei reali mostri altrimenti che facendosi rimpallare

da un carcere all'altro delle sedicenti nazioni libere d'Europa,

o tirando una carretta di manovale fino allo sfinimento, in

terra straniera, od oscurando la fronte serena della propria

bimba, con la visione del padre dietro le inferriate di una

prigione: “mentre giocavamo nei campi, io mi rimproveravo

di divertirmi, mentre tu ti trovi in prigione”.

Ma erano gli anni in cui i letterati, figli di quei liberali

che avevano giurato e garantito la libertà di coscienza

come un diritto naturale, scoprivano – guarda caso! –

non la retorica e la violenza fascista, ma la retorica e la

violenza dei romantici rivoluzionari, la retorica di Bakounin,

e un loro campione, con tale meritoria scoperta alla mano, bussava

alle porte dell'accademia mussoliniana. Eran gli anni in cui

i poetini ermetici spremevano gli ovidutti per offrire alla

ammirazione dei Guf logogrifi letterari che non recassero traccia

dell'argomento pericoloso.

Quando una generazione giunge a tale annichilamento da accettare

la depravazione dell'arte a gioco tecnico, la corruzione della

religione ad instrumentum regni, l'asservimento della politica

alla possidenza, è provvidenziale e indefettibile che

il più generoso balzi all'avanguardia nella posizione

estremista più rischiosa, quale quella affermata dall'idea

libertaria, che diffida di ogni autorità e tradizione,

ed esige da ogni coscienza la capacità di emanciparsi

da sola nell'eroismo dell'atto “miracolo che può

infiorare un ramo secco”.

Io non avevo conosciuto la “mamma di Camillo”

che attraverso qualche indiscrezione affettuosa di lui, come

la mamma che guardava le spalle al proscritto, aiutando i suoi

cari col proprio lavoro di maestra elementare; ignoravo la tradizione

mazziniana materna in cui era cresciuto, analoga a quella dei

Rosselli, amici comuni; non avevo avuto che un barlume della

purezza del suo quadro familiare.

Queste memorie della prima età di Camillo Berneri,

anche se non immuni dal difetto di ogni scritto materno: “ipsum

quem genuit adoravit”, danno, attraverso gli episodi infantili,

rivissuti con genuinità assoluta, il senso della continuità

psicologica di una personalità che primeggia nella lotta

politica di questo trentennio.

È bello, mamma Berneri, aver generato in quegli anni

un uomo intero, capace di fare in piena coscienza l'aborrita

scelta dell'eroica follia della bontà armata, la scelta

che si è imposta, unica e inderogabile ai migliori dei

suoi coetanei: la scelta di Carlo Rosselli, di Gramsci, di Gobetti,

che fraternamente lo amarono.

Anche se l'affetto di quella mamma, lo strazio di averlo

così atrocemente perduto le strappa l'assurdo autorimprovero

di aver cresciuto, per una sua incapacità di adattarsi

agli usi del mondo, un figlio che “troppe volte si sentì

solo, e fu refrattario alle convenzioni sociali, e ribelle a

ogni forma di coercizione”.

Si rimane muti di angoscia davanti all'inconsolabilità

di un dolore di madre. Come sono rimasto, giorni fa, per le

scale di Casa Rosselli, incontrandomi, dopo venti anni, con

l'esile figura della mamma di Carlo e di Nello.

Ma è proprio il dono d'una creatura redentrice, inesorabile

nell'opporre il proprio “non serviam” al mondo più

indegno, il più alto dono che possan fare ai perduti

le viscere di una madre.

1947

Camillo Berneri fu ucciso, sembra, da comunisti, durante

la rivoluzione spagnola. Anch'egli scolaro di Salvemini, fu

tra i più anziani del nostro primo gruppo di antifascisti

(n.d.a.)

Prefazione al libro di Adalgisa Fochi Berneri Con te, figlio

mio, Officine grafiche Fresching, Parma, 1948 in Piero Jahier,

Con me, Editori Riuniti, Roma, 1983

Su Piero Jahier ascolta su wikiradio.rai.it la trasmissione

Piero Jahier raccontato da Mario Isnenghi dell'11 Aprile

2014.

Botta.../Ma Kant non era per la tortura

Botta.../Ma Kant non era per la tortura

Cara redazione,

leggo su “A” 389 (maggio 2014), nello scritto del

Collettivo Altra Informazione (Beccaria,

Kant e il terrore di stato, pagg. 17-19), che Kant avrebbe

giustificato l'impiego della tortura.

A me veramente non risulta. Chi lo afferma dovrebbe produrre

almeno un rigo di Kant in cui ciò si sostenga. Dubito

fortemente che esista.

È vero, Kant non è contro la pena di morte, e

su ciò critica Beccaria, ma sulla tortura non mi pare

affatto favorevole o giustificazionista. Insomma: a ciascuno

il suo.

Saluti

Massimo La Torre

Catanzaro

...e risposta/Pena di morte e tortura: distinzione labile e ambigua

...e risposta/Pena di morte e tortura: distinzione labile e ambigua

Volentieri precisiamo a riguardo, riconoscendo una parziale

fondatezza all'osservazione mossaci dallo stimato Massimo La

Torre.

La citata lettera del 1796 in cui Kant rimproverava a Beccaria

«il sentimento di falsa umanità» e legittimava

«il diritto del sovrano nei confronti dei suoi sudditi

di infliggere loro una pena dolorosa» è stata ripresa

dal recente saggio di Michel Porret, “Beccaria. Il diritto

di punire” (Il Mulino, 2014) e, secondo la nostra modesta

interpretazione, non è circoscrivibile solo alla pena

capitale; d'altra parte, la distinzione etica e materiale tra

pena di morte e tortura appare sempre alquanto labile, nonchè

politicamente ambigua.

Cordialmente.

Altra Informazione

aranea.noblogs.org

Prosegue

il dibattito su

movimenti e potere

Pubblichiamo

qui di seguito il sesto, settimo e ottavo intervento nel

dibattito sulle tematiche toccate nei quattro articoli

di Antonio Senta (“potere e movimenti”) pubblicati

sulla nostra rivista tra l'ottobre 2013 (“A”

383) e il febbraio 2014 (“A” 386). In precedenza

erano intervenuti Andrea

Papi e Andrea

Aureli (“A” 388) e Francesca

Palazzi Arduini (“A” 389), Andrea

Staid e Federico

Battistutta (“A”390). Ricordiamo che gli

interventi in questo dibattito, come sempre aperto a tutti,

non possono superare le 6.000 battute (spazi compresi).

|

Dibattito

Movimenti e potere/6

e 7 e 8

Walter Siri/L'autogestione di oggi, le lotte di domani

Walter Siri/L'autogestione di oggi, le lotte di domani

Sulla questione della lotta di classe sollevata da Andrea

Papi nella prima risposta alla serie di articoli proposti da

Antonio Senta.

Il termine usato da Toni allude alla definizione di Lotta di

Classe “dall'alto” che Luigi Fabbri poneva alla

base dell'analisi del nascente fascismo*.

Il dibattito su questi temi non è datato. Sul finire

degli anni '90 e per metà dei primi anni 2000, si è

discusso molto - anche in ambito anarchico - di turbo-capitalismo

e di lotta di classe dei ricchi contro i poveri.

Ciò che caratterizza anche l'attuale fase vede le organizzazioni

(per quanto sovranazionali, reticolari, informali, destrutturate)

delle classi dominanti all'attacco. Alcuni scenari sembrano

prefigurare una sorta di apocalisse dove chi ha i mezzi, le

capacità e le relazioni di potere immagina di sopravvivere

tenendosi lontano dalla discarica sociale.

Non mi pare arbitrario riconoscere nella molteplicità

dei soggetti che soffrono dello sfruttamento e dell'oppressione

quei caratteri comuni che definiscono una composizione (per

quanto tecnica) della classe subalterna. Volendo possiamo

pluralizzare: le classi subalterne, le masse diseredate, i flussi

migratori, le favelas, le comunità indigene, etc.

L'eterna guerra fra sfruttati e sfruttatori è ancora

motore di istanze di liberazione. Sta a noi coglierne spunti

e criticarne limiti ma non credo si possa negarne l'esistenza.

Il pregio del lavoro di Toni, mi sembra, è quello di

coglierne la portata analizzando non già i movimenti

carsici quanto le emergenze che salgono all'onore delle cronache.

Parlando dell'universo-mondo si è necessariamente superficiali

e schematici e, forse, agiografici, ma credo sia di interesse

comune avere a disposizione storie che ci raccontano delle lotte.

Ciò ci permette di trovare le conferme o le smentite

alle ipotesi che quotidianamente mettiamo in campo in quanto

minoranza agente.

Ma, come viene riconosciuto, Senta non tocca, nel suo excursus,

solo i movimenti di piazza che si scontrano con le forze armate

del potere o che hanno modalità e immaginari riconducibili

alle ideologie otto-novecentesche. Mette in evidenze le reti

sociali ed i progetti che tentano, qui ed ora, di dare

risposte alle esigenze quotidiane e che prefigurano modalità

relazioni che possono oltrepassare lo schema sociale determinato.

Esiste dicotomia fra pratica rivoluzionaria e pratica autogestionaria?

Per gli/le anarchiche il problema non si pone: è nell'autogestione

delle lotte di oggi che si costruisce il futuro di domani.

Ad un movimento impegnato in una lotta libertaria complessiva

non può sfuggire l'importanza di adottare dei modelli

di riferimento con tutti i rischi della superficialità

e dell'approssimazione.

Il modello anarchico prefigura una lotta radicale (tanto radicale

da essere definita sovversiva e rivoluzionaria) per l'oltrepassamento

di ogni relazione di potere e/o dominio.

Come? È evidente che ci possono essere modalità

e contesti molteplici.

Che si possono realizzare spazi nei quali il potere è

bandito. Che si possa lottare contro tutte le forme di potere.

Che si possa abbattere il governo di turno.

Che si possano ottenere degli obiettivi intermedi o parziali.

Ciò che ci caratterizza rispetto alle ipotesi riformiste

non è la velleità del tutto e subito ma

la prospettiva di una soluzione concreta alle contraddizioni

contemporanee. Una prospettiva che non può non tenere

conto delle esigenze immediate nella relazione intrinseca fra

mezzi e fini ma, sopratutto, fra condizioni e possibilità.

La lotta di classe torna a fare capolino.

Tornando all'intervento di Andrea Papi rilevo un altro tema

di dibattito: la questione della violenza.

Sull'argomento, dirò subito, l'intervento

di Stefano Boni (ospite della rubrica di Andrea Staid, “A”

387) mi pare pratico-sensibile, mettendo in evidenza come l'uso

della forza fisica sia imprescindibile sia come forma minima

di autodifesa, sia per manifestare nella maniera più

incisiva possibile l'opposizione al potere costituito.

Non c'è relazione – se non velleitaria –

fra uso della forza, pratiche di illegalità (anche di

massa), capacità di contenimento nei confronti delle

forze di polizia e strategie insurrezionali.

Il tanto vituperato Blocco Nero è stato e continua ad

essere uno degli strumenti che i movimenti hanno per difendersi

dalle brutalità del potere e degli agenti del potere

che contrastano le proteste.

Uno e non LO strumento. Così come sarebbe disarmante

considerare qualsiasi forma di resistenza alle soverchianti

forze armate dello stato come eticamente inaccettabile in virtù

di un malinteso anti-violentismo, altrettanto sarebbe suicida

indirizzare gli sforzi di lotta dei diseredati e dei ribelli

verso una soluzione militare.

La sollevazione generale, l'insurrezione, la rivoluzione hanno

più bisogno di zone liberate che di pistole. Ma

le zone liberate devono essere difese contro gli attacchi degli

scherani.

Sempre per citare Boni: “Non sostengo né la

bellezza né l'indispensabilità dell'azione diretta

violenta. Sarebbe però ingenuo pensare che l'attività

politica più efficace sia iscrivibile nello spazio pacificato

consentito dalle istituzioni. Il tema della violenza, dopo decenni

di tabù, torna a far riflettere e discutere per varie

ragioni. Per non farsi cogliere impreparati, sono gli eventi

contemporanei ad imporlo. Per trovare percorsi di analisi e

prassi condivisa, attraverso un dialogo senza preclusioni, in

una galassia libertaria in cui le posizioni sono molto distanti

ma spesso non esplicitate. Per riuscire a concepire, e possibilmente

costruire, una forza che permetta di difendersi dalla violenza

statale. Questa è riuscita a seccare sistematicamente

i germogli libertari che si sono timidamente manifestati in

questi ultimi secoli. Se dovessero dare nuovi frutti in questi

anni imprevedibili, sarebbe scellerato lasciarli devastare senza

opporre una seria resistenza.”

Walter Siri

Bologna

* Introduzione a “La Controrivoluzione Preventiva”,

Zic, Milano, 2009, note a cura dell'Assemblea Antifascista Permamente

di Bologna

Un compagno della Federazione Anarchica Reggiana – FAI/Non

esistono scappatoie per pochi

Un compagno della Federazione Anarchica Reggiana – FAI/Non

esistono scappatoie per pochi

Tento di entrare nel dibattito proposto da Toni e rilanciato

da “A” facendo un passo indietro. E cioè

dalla crisi del modello democratico occidentale. Toni ha presentato

vari contesti con accenni alle condizioni specifiche che hanno

fatto nascere movimenti di protesta e di rivendicazione, evidenziando

tratti comuni dipendenti da “processi internazionali

di accumulazione del capitale, laddove il capitale per vivere-cioè

produrre, sfruttare e ricavare profitto - deve necessariamente

modificarsi, aggredendo sempre nuovi e ulteriori spazi, materiali

e immateriali”.

Queste proteste mostrano comunque profonde differenze sia di

tipo organizzativo che di carattere rivendicativo – progettuale,

addirittura riscontrabili all'interno delle singole esperienze.

Così troviamo chi lotta per un progetto autogestionario,

chi per ripristinare corretti rapporti di delega democratica

(come ancora parte del movimento 15-M chiede in Spagna), chi

per riottenere condizioni di vita (e di consumo) vissute prima

della crisi ed ora perse (smarrimento della classe media). Rispetto

al movimento no-global (l'ultimo movimento di rottura, di base

e di massa con una prospettiva internazionale) una differenza

sostanziale è data dal fatto che questo lottava contro

un sistema capitalistico-democratico in espansione, che dopo

la caduta del muro di Berlino trovava negli Stati Uniti l'unico

riferimento di una presunta omogeneità politica globale.

Ora i nuovi competitori internazionali, Cina e Russia in primis,

rivendicano la lontananza da sistemi democratici immobili, caratterizzati

dalla scarsa capacità decisionale1,

e su questo i modelli occidentali si stanno adeguando riducendo

gli spazi di espressione e di partecipazione nel nome della

governabilità. “Paura e crisi costituiscono

l'orizzonte insuperabile della governamentalità del capitalismo

neoliberista... La crisi è la modalità di governo

del capitalismo contemporaneo2”.

La mancanza di alternativa è la parola d'ordine dei nostri

giorni. L'impoverimento dell'immaginario3.

Questo è il quadro che ci aspetta sia che si parli di

austerity e Comunità Europea, sia che si parli di piccole

patrie, di forconi e di grillismo. In entrambi, i processi di

governamentalità che sempre più strutturano relazioni

di dominio riducono gradualmente l'autonomia dei singoli

e rafforzano l'idea di Stato e di Governo, permettendo

a questi di esercitare forza e condizionamento4.

La piazza è un momento di risposta alla crisi, di ricomposizione

di questa condizione di atomizzazione sociale e di costruzione

di immaginario. La piazza assume il ruolo dello spazio del confronto,

così come le cooperative sociali e di consumo, gli spazi

collettivi per l'autoproduzione e l'educazione

libertaria. Gli spazi occupati, quelli alternativi e i circoli

anarchici. Le cucine del popolo, gli orti collettivi e i GAS.

Le casse di solidarietà libertarie, i comitati di assistenza

e di resistenza, le esperienze mutualistiche. Le esperienze

comunaliste, di autogoverno e le forme di sperimentazione comunitarie.

Tutto questo è piazza.

“Le conseguenze delle azioni che ognuno di noi compie

nella vita quotidiana determinano il corso della politica. Ognuno

di noi per il fatto stesso di vivere, modifica il mondo, che

ne sia consapevole o meno, che lo voglia o meno, che lo accetti

o meno5”. Ecco

io penso che per la realizzazione di questo “esodo

e resistenza”, non sia sufficiente accontentarsi

degli spazi di libertà individuali che ognuno di noi

cerca di costruirsi. Non esistono scappatoie per pochi. Non

esistono alternative alla necessità di organizzarci,

di condividere percorsi, di dare continuità e lungimiranza

al nostro agire politico. Il caso greco mi sembra esemplare:

dopo la crescita numerica, la capacità di mobilitarsi

nelle strade, l'occupazione di spazi e la costruzione

di lotte a fianco di lavoratori, di immigrati, per la difesa

dei territori dallo sfruttamento delle imprese e delle multinazionali,

parte del movimento ha compreso che per riuscire a far fronte

alle condizioni di vita che la crisi imponeva, per riuscire

ad essere incisivi, doveva organizzarsi. Per questo stanno nascendo

due federazioni anarchiche, per questo il tema dell'organizzazione

è centrale nel dibattito politico. I movimenti di piazza

sono momenti importanti di emersione di pratiche alternative,

di conflitto e di sperimentazione. Ma appunto, sono momenti.

La possibilità data dall'organizzazione anarchica è

quella di costruire quotidianamente un nuovo immaginario che

scardini gli elementi del dominio. È dare radicamento

sociale all'anarchia così da garantire impulso e sostegno

alle pratiche di libertà nate dai momenti di rottura,

è la costante capacità perciò di contaminare

e di farsi contaminare. È l'essere in grado di dare continuità

a questi momenti di rottura anche dopo il loro esaurimento.

È impedire che le aspirazioni di trasformazione rifluiscano

in nuovi ceti politici, funzionali a ricomporre un quadro di

delega e a deviare le energie rivoluzionarie verso nuovi o vecchi

riformismi. È dare una prospettiva complessiva a istanze

che spesso sono legate all'oggi o all'individuo, è dare

risposte collettive a problemi collettivi e al contempo della

collettività. Far assumere cioè un piano politico

all'agire e allo sperimentare, secondo percorsi chiari, assembleari

e collettivi. La trasformazione del contesto in cui viviamo

nasce sempre dalle condizioni sociali e da un atto di volontà

individuale che diventa collettivo. L'organizzazione anarchica,

io credo, è il miglior modo per agire questo atto di

volontà in un quadro di libertà, attraverso la

conciliazione di pensiero e realtà, di desiderio e di

reale.

Un compagno della Federazione Anarchica

Reggiana – FAI

- Si veda per esempio il numero 1044 del 28 marzo 2014 della

rivista Internazionale, C'era una volta la democrazia

- Maurizio Lazzarato, Il governo dell'uomo indebitato, saggio

sulla condizione neoliberista, Derive e Approdi, 2013

- Si veda David Graeber, La rivoluzione che viene, Manni, 2012

- Eduardo Colombo, Le due rappresentazioni delle stato, in

L'anarchismo oggi, un pensiero necessario, Mimesis, 2014

- Flavia Monceri, Anarchici; Matrix, Cloud Atlas, Edizioni

ETS, 2014

Eugen Galasso/Ma non parliamo solo di classe operaia

Eugen Galasso/Ma non parliamo solo di classe operaia

Su movimenti e potere credo si stia sviluppando un dibattito

estremamente interessante, su “A”, che spero sia

foriero di sviluppi e applicazioni pratiche: senza teoria, ritengo,

non c'è prassi, ma anche la teoria deve confrontarsi

con la prassi.

Escludendo il mito della prassi à la von Ciezlowsky

(ma è Ottocento, sinistra hegeliana), che oggi sembra

far scuola nei “Black Block” e movimenti analoghi,

i cui risultati sembrano favorire sempre solo i detentori del

potere, c'è da intendersi su come concepiamo movimenti

e potere. Riandando al primo

intervento di Antonio Senta (ottobre 2013, “A”

383, pp.13-15) credo sia importante segnalare come l'autore

evidenzi i testi prodotti da Huntington e altri, per difendere

una “democrazia american style” contro la “cultura

antagonista” (sic!). Ne possiamo indurre la strategia

dei poteri “occidentali”, con le loro indubbie differenze,

rispetto a tutto ciò che può essere “antagonistico”...

Da qui e naturalmente da altri testi analoghi possiamo ricostruire

strategia e tattica (al plurale, se si vuole) dei poteri verso

i movimenti, addirittura da fine anni Sessanta (anche se i testi

citati all'inizio di “The crisis of democracy” sono

successivi, metà anni 1970, la loro elaborazione è

appunto precedente) fino ad oggi. Non citerò ulteriori

testi sentiani per brevità, ma non mi scandalizza affatto,

anzi mi conforta il fatto che Senta parli di “lotta di

classe”. Posso accettare la relativizzazione proposta

da Andrea Papi, per cui “in sociologia il concetto

di classe è dificilmente definibile” (“A”

388, aprile 2014, p.125), pur tuttavia esso è usato da

molti sociologi, politologi e non pochi economisti. È

una di quelle espressioni che, al di là di ulteriore

definizione, sono comunque diffuse quasi convenzionalmente e

“universalmente”. Che poi la pauperizzazione data

dall'attuale crisi come dalle altre (precedenti e future, sempre

che usciamo dalla presente...) non coinvolga più solo

il “proletariato” è assolutamente vero, perché

coinvolge anche piccola borghesia, studenti, disoccupati di

diversa “estrazione” etc., ma che la situazione

di operai e contadini poveri sia particolarmente “traballante”-

ed è un eufemismo - pare evidente.

“Datata la lotta di classe”, come più sopra

nel suo intervento propone Andrea Papi, brillante teorico del

libertarismo e anarchismo? Direi di no: se chiediamo ad un sindacalista

latinoamericano, per es., dirà sicuramente di no, che

l'espressione è ancora attuale, visto il clivage

(stacco, divisione) di cui, per es. parla ampiamente e giustamente

(almeno ritengo sia così) Etienne Balibar nel recentissimo

saggio “Un nouvel élan, mais pour quelle Europe?”

(Le Monde diplomatique, N.720, 61 année, mars 2'14).

Vogliamo dire “poveri” versus “ricchi”

invece di “proletari” versus “borghesi”?

Va bene, lo fa anche Balibar, di provenienza marxista, ma non

credo che ciò cambi molto i termini della cosa. Fermarsi

qui sarebbe sterile nominalismo, un nominalismo che certo ad

Andrea non è mai appartenuto né appartiene. I

“grands commis d'état” rispetto ai piccoli

impiegati ma anche a qualche funzionario “di basso rango”,

con un divario a livello retributivo non solo geometrico ma

astronomico, dove però lo stacco vale altrettanto nel

settore privato.

Ormai nessuno o quasi (forse qualche dogmatico nostalgico operaista)

si limita a parlare della classe operaia come unica vittima

di ogni crisi ma anche di ogni condizione “normale”

del capitalismo, ammesso che sia sensato parlare di “normalità”

in questo come in altri ambiti... Peraltro di “capitalismo”

parla correttamente Papi stesso nel suo bel testo “Renzi,

ultima illusione” (“A” 388, pp.11-12).

Spesso, anche per valutare come i poteri, nella loro ampia diversità,

si rapportino ai movimenti, anch'essi non riconducibili mai

a un illusorio “minimo comun denominatore”, intendersi

su problemi come questo non è oziosa questione definitoria,

ma una premessa necessaria.

Eugen Galasso

Firenze

Il 25 aprile, il Primo Maggio e il PD

Il 25 aprile, il Primo Maggio e il PD

Parlando di politica con gli amici, prima o poi, salta sempre

fuori qualche paura sul ritorno del fascismo, soprattutto in

quel periodo che va tra la fine di aprile e l'inizio di maggio,

nella quale casualmente si collocano due celebrazioni fondamentali

dell'antifascismo italiano: la festa della Liberazione e la

festa del Lavoro. “Se tornasse il fascismo, queste feste

sarebbero vietate”, tuona sempre qualcuno, ad un certo

punto della discussione.

E qui, secondo me, sta un grande errore: oggi, il fascismo,

quel fascismo a cui pensiamo di solito, è superato dal

tempo ed inattuabile; le minacce per la libertà arrivano

da altre parti, mascherate sotto volti, nomi e discorsi più

rassicuranti. Oggi, non si vietano le feste, anzi l'opposto;

oggi, le feste, le si occupa.

L'abbiamo visto il primo maggio a Torino, ma potevamo accorgercene

già negli anni passati. Il Partito Democratico discende

da quel monolito rosso che era il vecchio Partito Comunista,

che in un modo o nell'altro si è sempre sentito il maggiore

avente diritto a festeggiare la Liberazione e il Lavoro, per

ben noti motivi storici; ma, se un tempo era partito d'opposizione

e, quindi, poteva godere di un appeal ribelle e antigovernativo,

oggi il Pd comanda e si appresta a farlo in maniera sempre più

netta (causa defaillance dei principali contendenti).

Il 25 aprile è la festa degli antifascisti, ma la domanda

è: chi sono i veri antifascisti? Oggi, il Pd di governo

si assume l'onere e l'onore dell'antifascismo e della sua definizione,

in quanto unica definizione possibile. Non è raro trovare

esponenti del Pd (o dei gemelli diversi di Sel) nelle file dell'Anpi,

a significare quello stretto legame, quasi implicito, tra il

partito e l'antifascismo enciclopedico. In questo modo, tu che

non sei concorde con la loro nozione di antifascismo, sei implicitamente

fascista, sei dalla parte del torto e automaticamente escluso

dal confronto.

Allo stesso modo, il 1° maggio è la festa del Lavoro,

ma la definizione di lavoro quale può essere se non quella

del Pd (che, in questo caso, è orwellianamente anche

quella del governo)? Loro, che discendono dal Partito Comunista,

da quelli che han sempre fatto gli scioperi e le grandi battaglie

per il lavoro, sanno di cosa si tratta e hanno il diritto ed

il dovere di sfilare in prima fila nei cortei. Di più:

loro sono il Lavoro. Se li contesti, contesti il lavoro, e quindi

non hai diritto di festeggiare il 1° maggio.

Questo è quello che è accaduto a Torino, ma eventi

minori si sono verificati altrove. Di certo il clima pre-elettorale

ha influito (non solo le europee, ma anche varie amministrative

e, proprio in Piemonte, le regionali), ma a tutti sarà

capitato di incontrare politici a pranzi o eventi per il 25

aprile intenti a propagandare la loro candidatura ad una delle

prossime competizioni politiche, o di notare il gruppo ben in

vista dei suddetti esponenti sfilare il 1° maggio. Tutti

del Pd ovviamente, perché quelle sono le loro feste,

quello è il loro pubblico, e gli altri sono solo loro

ospiti. A chi gli fa notare, scioccamente, che stanno facendo

campagna elettorale in un momento non opportuno, rispondono

sconcertati che, essendo loro gli unici veri portatori degli

ideali che quelle festività incarnano, antifascisti e

lavoratori non possono che essere fieri e felici che il Pd sia

lì, poiché è il loro partito.

Oggi, le feste non si vietano, si occupano, o se preferite si

affittano (a costo zero, ovviamente). E, siccome, siamo nel

mondo capitalista, la proprietà privata è un diritto

che va difeso anche dietro ai cordoni di polizia in assetto

antisommossa. Le cariche allo spezzone sociale del corteo di

Torino non sono state fatte come risposta a provocazioni né

per provocare, ma al solo scopo di sancire un diritto di proprietà

privata: “questa non è la vostra festa, è

la nostra; noi siamo il Lavoro, voi siete contro di noi e quindi

contro il Lavoro; questa è la nostra festa, non la vostra”.

Queste ultime festività sono state occupate dal partito

che le ha sempre, più o meno gentilmente, rivendicate;

occupate per poter esercitare la loro campagna elettorale. Non

più le piccole, grige e anonime sedi di partito, che

negli anni diventano via via più piccole e decentrate

per via degli alti costi immobiliari, ma le piazze e le vie

delle ‘grandi feste della sinistra'. Occupate, paradossalmente,

come gli sfrattati occupano le case abbandonate, per rivendicare

un diritto fondamentale: d'altronde, un partito senza campagna

elettorale è implicitamente escluso dal mondo politico,

così come un uomo senza casa è escluso dalla società.

La differenza è che le case occupate il 25 aprile ed

il 1 maggio non erano abbandonate; forse non godevano di grande

manutenzione, ma di sicuro non erano abbandonate.

Valerio Moggia

Novara

No Tav/ Schizzi dall'aula bunker

No Tav/ Schizzi dall'aula bunker

Salve a tutti compagni

mi chiamo Alex, forse qualcuno di voi mi conosce o mi ha incontrato in qualche manifestazione o altri posti (son di Pistoia). Vi scrivo dopo che il nostro mitico compagno Gianni Milano mi ha chiesto vivamente di farlo!

Sono stato nella tristissima aula bunker di Torino lo scorso martedì (13 maggio) durante il processo ai No-Tav, dove ho conosciuto Gianni e altre belle persone; là ho buttato giù alcuni skizzi che sono piaciuti tanto ai compagni, che mi hanno detto di mandarli a voi per pubblicarli magari come illustrazioni di qualche articolo sul processo.

Vi ringrazio dell'attenzione!

Alex Simone Niccolai

Pistoia

|

|

Black block, G8, violenza, ecc./Proporre nuove visioni e nuove prospettive

Black block, G8, violenza, ecc./Proporre nuove visioni e nuove prospettive

Ho letto sullo scorso numero (“A” 390, giugno 2014)

l'intervento di Andrea

Staid e la lettera

di Massimo Ortalli. Su quest'ultima vorrei fare una breve

considerazione.

La riflessione di Massimo è diretta: anziché abbarbicarsi

nel cielo della teoria parte da un'immagine fin troppo eloquente,

quella del casseur di turno (madrileno nella fattispecie)

alle prese con una vetrata o un bancomat, circondato da fotoreporter,

cineoperatori e compagnia discorrendo, pronti a riprenderlo

e immortalarlo. Qui non c'è più l'innocenza del

gesto spontaneo, seppur violento: tutto viene risucchiato

ipso facto nel gorgo mediatico, ridotto a spettacolo per

il telegiornale della sera o per il circo youtube. Ha

ragione da vendere Ortalli, nel sottolineare ciò.

Ma il problema è un altro. E qui viene il mio disaccordo

per il documento sui fatti del G8 (a cui fanno riferimento sia

Andrea che Massimo) o per gli interventi che appaiono su “A”

pronti a stigmatizzare ogni atto rubricabile alla voce violenza.

Non mi ricordo bene quanto andava dicendo quel documento –

non è questo il punto -, so solo che quando lo lessi

mi colpì il tono da dissociazione (peraltro non richiesta),

che in qualche maniera ritrovo anche in certi articoli su “A”.

Su questo proprio non mi ritrovo: reagire così dinanzi

a una posizione ritenuta errata (in questo caso la pratica della

violenza fine a sé stessa) innanzitutto non serve a nulla,

se non a creare ulteriori solchi e divisioni interne.

Invece ritengo più utile, in simili frangenti sapersi

dislocare, volando più alto, spiazzando e rilanciando

con proposte che svuotano di senso pratiche criticabili. Tanto

per parlare di nonviolenza: Gandhi ha avuto ascolto, è

stato efficace e lo ricordiamo ancora per la marcia del sale,

per lo sciopero della fame o iniziative del genere, non per

le filippiche (facilmente strumentalizzabili dagli inglesi)

contro i suoi connazionali violenti. Perciò, prima di

criticare il violento di turno sarebbe utile fare l'autocritica

per la incapacità nostra a pensare e sognare in grande,

a proporre nuove visioni e nuove prospettive. È lungo

questa linea che vanno spese le energie. Se le immagini violente

continueranno ad avere le prime pagine dei giornali in fondo

è anche per colpa nostra.

Federico Battistutta

Gropparello (Pc)

| I

nostri fondi neri

|

Sottoscrizioni. Roberto Carloni (Roma) 10,00;

Cecilia Tamplenizza (Brasile) 50,00; Istituto “Ernesto

De Martino” (Sesto Fiorentino – Fi) 40,00;

Giuseppe Loche ed Elisa Braibanti (Cortemaggiore –

Pc) ricordando Aldo Braibanti, 50,00; Aurora e Paolo

(Milano) ricordando Amelia Pastorello e Alfonso Failla,

500,00; Danilo Sidari (Sydney – Australia),

200,00; Andrea Cassol (Cesio Maggiore – Bl)

20,00; Mirko Cervi (Medicina – Bo) 30,00; Piero

Cagnotti (Dogliani – Cn) 10,00: Andrea Zontin

(Storo – Tn) 15,00; Gianni Milano (Torino) 50,00;

Roberto Palladini (Nettuno – Rm) 20,00; Ernesto

Cosimo D'Arienzo (Presicce – Le) 30,00; Andrea

Della Bosca (Morbegno – So) 10,00; Giuseppe

Ciarallo (Milano) 100,00.; Francesco Papappicco (Palo

del Colle – Ba) 5,00; Andrea Ronsivalle (Lodi)

10,00; Edo Bodio (Condino – Tn) 10,00; Bastiano

Sias (Barrali – Ca) ricordando Jeremia: poeta,

fotografo, anarchico, aveva famiglia numerosa. Non

diceva mai la verità, quindi la diceva sempre”,

50,00; Angelo Roveda (Milano) 20,00; Vincenzo Laschera

(Verona) 8,37; Libreria San Benedeto (Sestri Ponente

– Genova) 3,20; Antonio Cecchi (Pisa) 20,00;

raccolti durante l'iniziativa “Il miglio delle

culture” (Milano, 18 maggio) al banchetto dell'Associazione

Zona 3 per la Costituzione, 50,00. Totale €

1.311,57.

Abbonamenti sostenitori. (quando non altrimenti

specificato, trattasi di euro 100,00). Germano

Porro (Erba – Co); Federico Torza (Brugherio

– Mb) 180,00; Maurizio Guastini (Carrara) 200,00;

Giancarlo Tecchio (Vicenza) 200,00; Paola Mazzaroli

(Trieste); Giorgio Bixio (Sestri Levante – Ge);

Natalia Castiglioni (Carnago – Va); Battista

Saiu (Biella); Giulio Abram (Trento); Lorenzo Guadagnucci

(Firenze); Francesco Alioti (Genova); Giorgio Barberis

(Alessandria). Totale € 1.480,00.

|

|