|

storia

Cent'anni fa,

la Settimana rossa

a cura di Luigi Balsamini

Giugno 1914: le strade e le piazze di Ancona, di gran parte delle Marche, della Romagna e in genere di quello che era stato il Regno del Papato si infiammano. Ne nasce un vero e proprio moto insurrezionale, che a molti fa credere che l'ora della Rivoluzione sia imminente.

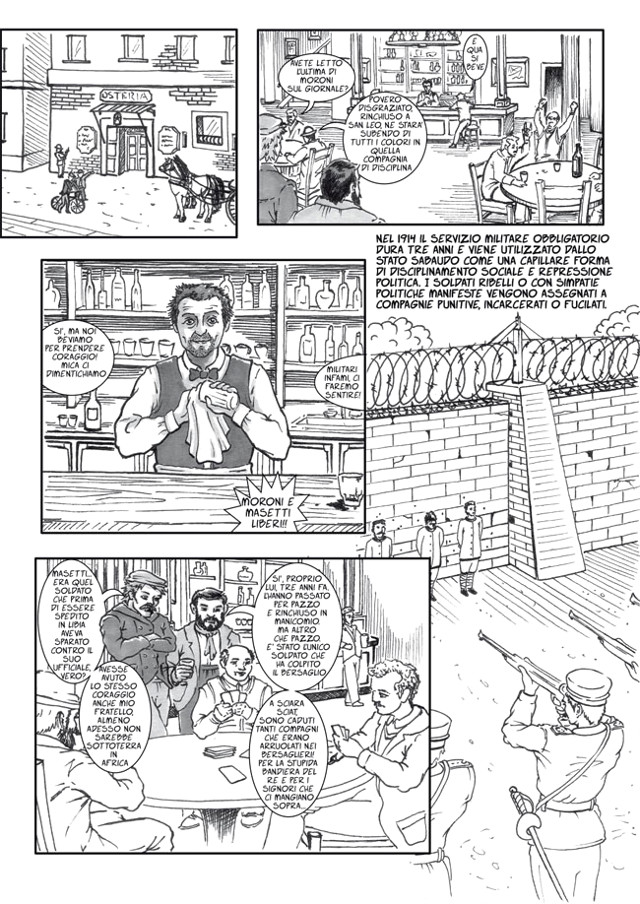

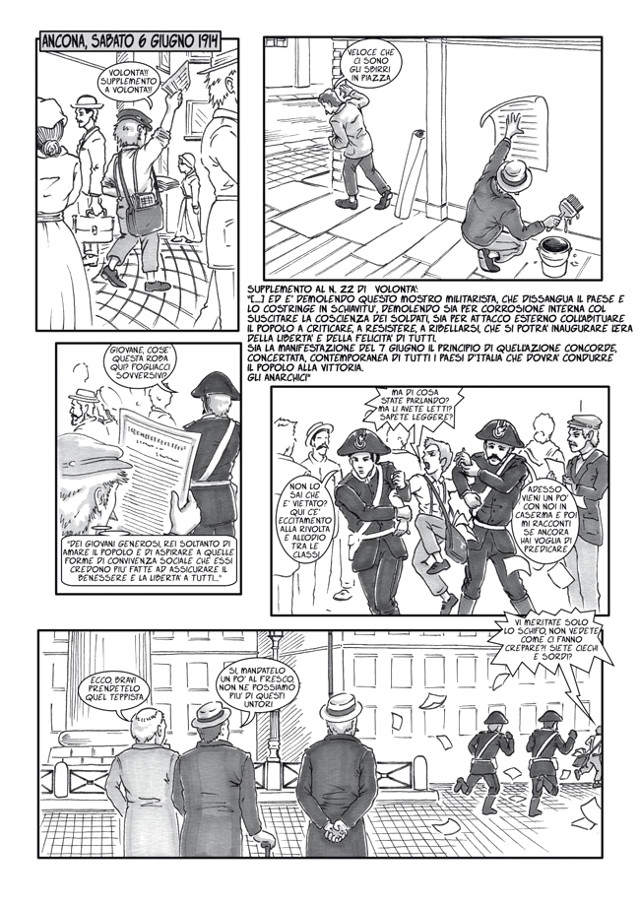

La repressione è durissima. Un secolo dopo, tra le numerose iniziative, esce una graphic novel di cui riproduciamo cinque tavole.

La precedono una breve sintesi storica di quei fatti, una bibliografia essenziale e una scheda specifica sulla graphic novel.

|

| Ancona, giugno 1914 - La settimana rossa |

Una sintesi storica

Il 7 giugno 1914 si celebrava l'anniversario dello Statuto

Albertino, una ricorrenza nazionale monarchica per la quale

erano previsti festeggiamenti e parate militari in ogni città.

Nello stesso giorno le forze popolari e sovversive si mobilitano

per dar luogo a manifestazioni antimilitariste; su «Volontà»,

giornale degli anarchici anconetani, si legge: “Il 7 giugno

è la festa del militarismo imperante. Faccia il popolo

che diventi giorno di protesta e di rivendicazione”.

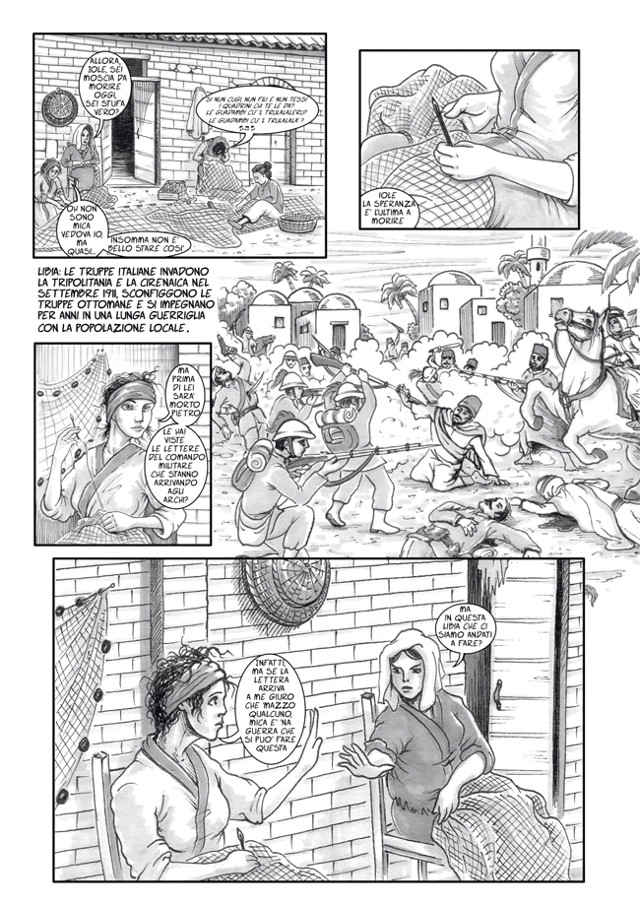

Almeno fin dal 1911, quando l'Italia si era mossa alla conquista

della Libia per soddisfare le proprie aspirazioni colonialiste,

l'agitazione antimilitarista aveva ripreso forza, tenendo assieme

socialisti, anarchici e repubblicani. Altro elemento comune

era l'anticlericalismo, un sentimento mai sopito e che si andava

radicalizzando tra le masse popolari di fronte alle alleanze

politiche tra cattolici e liberali per il mantenimento dell'ordine

sociale. Più in generale, il paese stava affrontando

un periodo di forte disagio economico e sociale, con scioperi

che si susseguivano nelle fabbriche e nelle campagne, mentre

in molti si trovavano costretti ad emigrare.

Il governo Salandra vieta per il 7 giugno cortei e comizi pubblici

di protesta. Ad Ancona circa 500 persone si riuniscono nel pomeriggio

nei locali di Villa Rossa, la sede dei repubblicani; all'uscita

si ritrovano a fronteggiare le forze dell'ordine, schierate

per bloccare l'accesso alle vie del centro. Nascono dei disordini,

i carabinieri fanno fuoco sulla folla e uccidono tre ragazzi

di 17, 22 e 24 anni.

Immediatamente la città si solleva in uno sciopero generale

spontaneo che per qualche giorno assume i caratteri di una vera

e propria insurrezione. Carabinieri e guardie vengono attaccati,

la folla si procura armi assaltando le armerie, i caselli del

dazio sono dati alle fiamme, il grano dei magazzini viene requisito.

Da Ancona la rivolta si propaga velocemente, nelle principali

città italiane la popolazione scende in piazza, i manifestanti

si scontrano con le forze dell'ordine in tafferugli che proseguono

per qualche giorno lasciando sul selciato altri morti.

La Confederazione generale del lavoro dichiara concluso dopo

solo 48 ore lo sciopero generale, ma è proprio allora

che l'agitazione si trasforma in un moto insurrezionale, accendendo

in molti l'illusione che il momento tanto atteso della rivoluzione

sociale fosse finalmente arrivato.

In Romagna, in particolare, si respira un clima decisamente

rivoluzionario: diverse chiese vengono assaltate e date alle

fiamme, così come i palazzi del potere, un generale viene

fatto prigioniero, in alcune piazze viene eretto l'“albero

della libertà” (simbolo rivoluzionario risalente

ai tempi della Rivoluzione francese). Lì dove il movimento

repubblicano ancor più di quello anarchico era una componente

fondamentale delle sinistre, si diffonde la convinzione che

sia giunta l'ora di farla finita con la monarchia, i signori

e i loro tirapiedi.

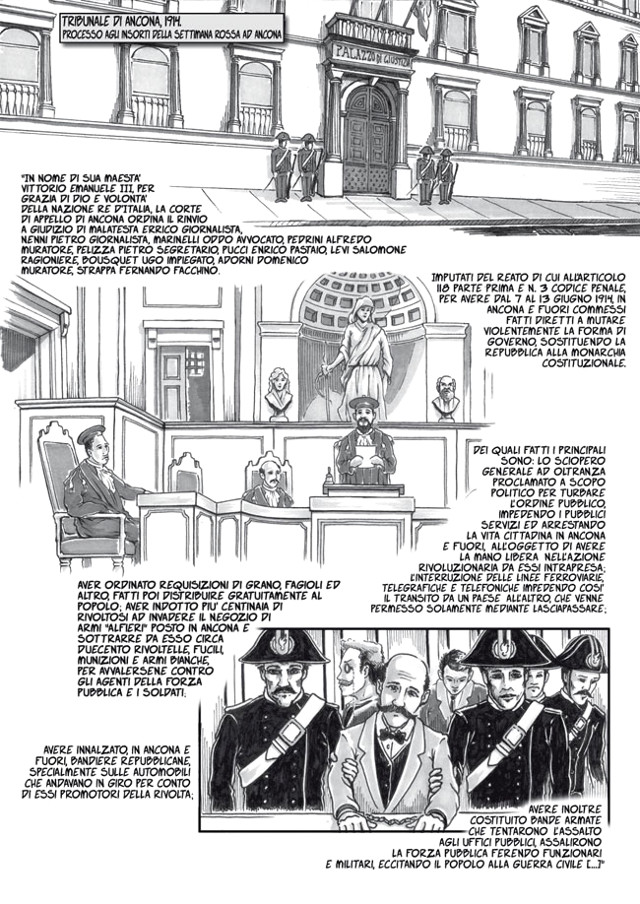

I dimostranti bloccano le linee ferroviarie, tagliano i fili

telefonici e telegrafici e abbattono i pali. Questi atti di

sabotaggio sono diretti a impedire lo spostamento delle truppe

e ad interrompere le comunicazioni e quindi l'organizzazione

della repressione tra prefetti, questori, ministero dell'interno,

caserme. Allo stesso tempo viene anche impedita la distribuzione

dei giornali, le notizie faticano quindi a circolare e si ingigantiscono

passando di bocca in bocca: le false notizie circa il successo

della rivoluzione aumentano ancora di più l'entusiasmo

incontrollato delle folle romagnole.

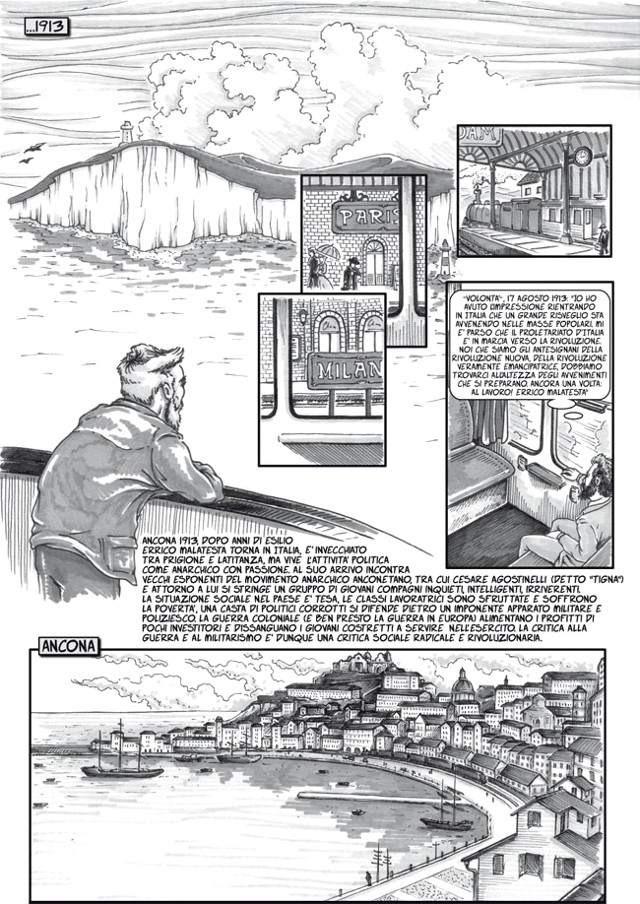

Il 12 giugno l'anarchico Errico Malatesta, tra i principali

protagonisti della rivolta di Ancona, scrive su «Volontà»:

“Non sappiamo ancora se vinceremo, ma è certo che

la rivoluzione è scoppiata e va propagandosi. La Romagna

è in fiamme; in tutta la regione da Terni ad Ancona il

popolo è padrone della situazione. A Roma il governo

è costretto a tenersi sulle difese contro gli assalti

popolari: il Quirinale è sfuggito, per ora, all'invasione

della massa insorta, ma è sempre minacciato. A Parma,

a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli agitazioni e conflitti.

E da tutte le parti giungono notizie, incerte, contraddittorie,

ma che dimostrano tutte che il movimento è generale e

che il governo non può porvi riparo. E dappertutto si

vedono agire in bella concordia repubblicani, socialisti, sindacalisti

ed anarchici. La monarchia è condannata. Cadrà

oggi, o cadrà domani, ma cadrà sicuramente e presto”.

Il moto rivoluzionario va in realtà esaurendo le proprie

forze, dopo aver tenuto in scacco per una settimana intere zone

del paese. Poco più tardi, il 28 giugno 1914, l'assassinio

dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo innesca la tragica

spirale che trascinerà l'Europa nella prima guerra mondiale

e contrapporrà in Italia interventisti e neutralisti,

fino all'ingresso del paese in guerra nel maggio 1915.

La

Settimana rossa, in particolare nelle zone dell'anconetano e

del ravennate, lascerà una traccia profonda nell'immaginario

popolare come un momento in cui il proletariato aveva unitariamente

dato prova della propria combattività, arrivando a sfiorare

per un fugace attimo l'ebbrezza della rivoluzione sociale. La

Settimana rossa, in particolare nelle zone dell'anconetano e

del ravennate, lascerà una traccia profonda nell'immaginario

popolare come un momento in cui il proletariato aveva unitariamente

dato prova della propria combattività, arrivando a sfiorare

per un fugace attimo l'ebbrezza della rivoluzione sociale.

Bibliografia essenziale

Luigi Lotti, La Settimana rossa: con documenti inediti, Firenze, Le Monnier, 1972 (1. ed. 1965).

Gino Cerrito, Dall'insurrezionalismo alla settimana rossa: per una storia dell'anarchismo in Italia, 1881-1914, Firenze, CP, 1977.

La Settimana rossa nelle Marche, a cura di Gilberto Piccinini e Marco Severini, [Ancona], Istituto per la storia del movimento democratico e repubblicano nelle Marche, 1996.

Alessandro Luparini, Settimana rossa e dintorni. Una parentesi rivoluzionaria nella provincia di Ravenna, Faenza, Edit Faenza, 2004.

Massimo Papini, Ancona e il mito della Settimana rossa, Ancona, Affinità elettive, 2013.

Alessandro Luparini, Laura Orlandini, La libertà e il sacrilegio: la Settimana rossa del giugno 1914 in provincia di Ravenna, prefazione di Luigi Lotti, Ravenna, Giorgio Pozzi, 2014.

La graphic novel “Una settimana rossa”

Bruno, Iole e Sante, tre ragazzi di Ancona, lavoratori del porto, poveri e precari della città. Le vite costrette tra navi da scaricare e reti da rammendare. Errico Malatesta, rivoluzionario da sempre, nemico pubblico, è tornato in città dopo un lungo esilio. Ad un tratto, la quotidianità viene travolta dagli avvenimenti di quella che sarà ricordata come la “Settimana rossa” del giugno 1914.

Un comizio antimilitarista, indetto da anarchici, socialisti e repubblicani si chiude nuovamente, dopo tante stragi, col piombo delle forze dell'ordine e tre corpi sul selciato. La reazione dei “sovversivi” questa volta è immediata. E determinata. La popolazione scende in strada, occupa le piazze, caccia via carabinieri e guardie costringendoli a trincerarsi nelle caserme. Lo sciopero è generale, i treni fermi, negozi e magazzini assaltati e il cibo redistribuito, le comunicazioni interrotte dai dimostranti che abbattono le linee telefoniche e telegrafiche.

I tre ragazzi non resistono al richiamo. La festa della rivoluzione è anche la loro. Finalmente la vita quotidiana scompare, sentono di aver preso il destino nelle proprie mani, convinti che sia giunta l'ora di sbarazzarsi in un sol colpo del re, dell'esercito, dei signori e anche dei preti. Che fare? La città di Ancona rimane per alcuni giorni come sospesa in una calma piena di tensione rivoluzionaria e di incertezza. Intanto, la rivolta è contagiosa e si propaga nel resto della provincia: Fabriano, Jesi, Senigallia e oltre; notizie di scontri e tafferugli provengono dalle principali città italiane, mentre in Romagna lo sciopero acquista il carattere di un'insurrezione radicale e diffusa.

Ma la rivoluzione sociale, tanto attesa, non arriva: troppe le divisioni e le incertezze dei dirigenti, troppo forte la repressione e la minaccia dell'esercito. Ancona e il resto del paese tornano sotto lo stivale dei militari, la strada è spianata verso la prima guerra mondiale. I fumaioli delle navi, giù al porto, riprendono a sbuffare fumo nero, ma Bruno, Iole e Sante sono già altrove, la passione per la libertà attraverserà ancora la storia.

Sceneggiatura di: Luigi Balsamini, Pamela Galassi, Marco

Mattioli, Vittorio Sergi

matite di Filippo Mattioli

chine di Massimiliano Paladini

Coedizione:

Gwynplaine,

Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini,

Anarchici/che Valcesano

|