|

storia

Gli anarchici italiani

(1943-1968)

di Pasquale Iuso

È stato uno dei quattro coordinatori del Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani. Docente all'università di Teramo,

ora pubblica con BFS edizioni “Gli anarchici nell'età repubblicana. Dalla Resistenza agli anni della Contestazione.”

Ne pubblichiamo qui l'introduzione.

|

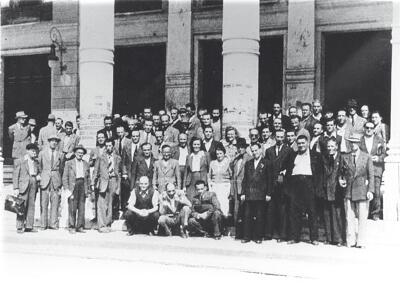

| Carrara, 15-19 settembre 1945 - Primo congresso

della Federazione anarchica italiana |

Perché manca una sintesi

sull'anarchismo italiano dal dopoguerra agli anni della contestazione?

A fronte di una serie di studi e ricerche più recenti

che hanno colmato lacune importanti, viene da pensare che tale

situazione sia derivata dalle vicende che hanno contraddistinto

il movimento fra la Guerra di Spagna e la Resistenza, e da quella

crisi iniziata pochi mesi dopo la sua ricostituzione poi aggravatasi

nel corso degli anni che vanno dal 1949 al 1968-69, allorquando

visse una fase di ripresa, rispetto alla quale troviamo un nuovo

interesse di studio collegato soprattutto alla stagione dei

movimenti.

Una sorta di parentesi sembra, dunque, aver segnato la storia

dell'anarchismo e degli anarchici? Una parentesi sostanzialmente

definita all'interno di un lungo intervallo, nel corso del quale

tutto sembra ricondurre a un'incapacità di fondo nel

rispondere ai mutamenti degli scenari, ai nuovi problemi posti

dai processi di modernizzazione e dalla trasformazione radicale

della società italiana iniziata con la ricostruzione

lungo l'asse del modello americano e occidentale, e giunta al

suo apice con il boom economico e con la crisi della metà

degli anni Sessanta. Tutti elementi che, di fatto, avrebbero

ingabbiato il movimento e le sue problematiche in una sorta

di incapacità diffusa di porsi i giusti quesiti ma, soprattutto,

di trovare risposte adeguate ai problemi che gli si ponevano

di fronte: il ruolo e il peso dei partiti, il pluralismo sindacale

e il suo essere espressione della rappresentanza politica, la

repressione e la violenza (occulta e palese), che stavano disegnando

il profilo dell'Italia repubblicana.

Alle analisi spesso acute e alle conseguenti proposte, ai tentativi

di rilancio e agli sforzi organizzativi, al manifestare un dissenso

acceso, ma certo minoritario, e al contrapporsi alla logica

del bipolarismo, gli anarchici sembrano non riuscire a rispondere.

Eppure non fu così; gli studi dedicati a questo o a quell'aspetto,

sottolineano la crisi di un movimento e della sua capacità

di azione e di consenso. Infatti da queste analisi, che si concentrano

su realtà locali, su episodi centrali dell'anarchismo

italiano dopo il 1945 (la Federazione anarchica italiana, il

ruolo di «Umanità Nova», i Gruppi anarchici

di azione proletaria), o su singoli esponenti (come Giovanna

Caleffi Berneri, Armando Borghi, Gigi Damiani, Pier Carlo Masini,

oppure su sindacalisti come Alberto Meschi, Attilio Sassi, Umberto

Marzocchi e Gaetano Gervasio), emergono molteplici elementi

di riflessione che spingono verso una diversa valutazione di

quegli anni che, attraverso una prima e non certo completa ricostruzione,

sembrano arricchirsi, inducendo verso l'osservazione di un periodo

all'interno del quale (fra sconfitte, crisi e tentativi di rilancio)

gli anarchici italiani si confrontano e si scontrano. Certo

non rappresentano più, in termini quantitativi, quel

movimento che aveva segnato con rilievo la storia politica e

sociale a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, fin dentro

il fascismo, ma sono ancora quegli uomini e quelle donne che

lanciano una sfida, certo di minoranza, alla nuova società

nata dalla Resistenza, che si stava definendo nell'impianto

repubblicano.

Seguendo questa linea ricostruttiva, sembrano emergere gli sforzi

interni ed esterni, i tentativi di aggiornare la prassi e la

teoria, l'impegno contro le censure e nelle lotte (la condanna

della Spagna franchista, l'antimilitarismo, la difesa delle

vittime politiche), le scelte organizzative, i dibattiti e gli

scontri, la difesa della tradizione; tutti elementi che ci segnalano

una ricchezza culturale e di analisi, per certi versi anticipatorie

di anni a venire, di lotte classiste e di trasversalismo sociale,

di richiesta di maggiori diritti e di difesa dell'individuo,

di unità sindacale e di autonomia dei lavoratori, che

non possono far liquidare questi decenni come un periodo vuoto.

Al contrario, sembrano essere anni nel corso dei quali un movimento

progressivamente ridotto nei numeri e nel peso sociale, attraversa

esperienze che ne contraddistinguono la vicenda anche nei primi

decenni repubblicani, nel corso dei quali la partecipazione

dei giovani e la ripresa degli anziani paga il prezzo a una

difficile e incerta attualizzazione rispetto alla nuova realtà

economica, sociale e istituzionale. Non è un caso che

il contrasto generazionale tra vecchi e nuovi militanti, si

ripresenta in modo quasi costante, spingendo il movimento a

trovare nuova forza e diffusione nella stagione dei movimenti,

lungo la quale molti degli elementi dibattuti negli anni che

la precedono (dall'educazionismo alla nuova sessualità,

dal rifiuto di ogni delega, alla lotta contro ogni forma di

autoritarismo, dal controllo sociale alla ricerca della piena

libertà individuale e culturale di espressione) si ritrovano

e si diffondono1.

|

| Carrara, 15-19 settembre 1945 - Un'altra immagine

del primo congresso della Federazione anarchica italiana |

Recente accresciuto interesse

Per addentrarsi in un segmento così particolare della

storia dei movimenti politici, non si può non fare anche

un richiamo ai diversi problemi che pone in termini metodologici

e di ricostruzione. Sotto moltissimi punti di vista e in tutte

le diverse fasi in cui è suddivisibile la vicenda del

mondo libertario italiano2, emerge

in modo chiaro come esso non possa essere inteso e ricostruito

come una tradizionale storia di una organizzazione politica,

perché è stata la sua stessa natura che ha creato

la differenza: tendenze individualistiche, spiccate personalità,

volontà di agire in modi talvolta scollegati, processi

riorganizzativi, esperienze regionali e provinciali specifiche,

motivazioni e lotte particolari collegate a contesti diversificati

specie nei mesi della guerra in Italia3,

sono alcuni degli elementi e dei possibili motivi di diversità

che si ritrovano nel secondo dopoguerra.

Tale frammentazione si ripresenta nella lettura delle fonti. Queste ripropongono le variegate realtà dell'anarchismo italiano nei primi decenni della Repubblica, che, a loro volta, si riflettono nella composizione sociale e politica del movimento: se, quindi, tale ricchezza da una parte è utile per dar conto delle articolazioni e sfaccettature dell'anarchismo, dall'altra fa sorgere non pochi ostacoli nella ricerca di comuni denominatori, quindi di scelte da parte di chi ne vorrebbe ricostruire le vicende.

La documentazione dal punto di vista interno, appartiene almeno

a sei tipologie principali: le carte e i periodici, elementi

indispensabili per lo studio dei movimenti libertari4;

le pubblicazioni appartenenti alla pubblicistica del movimento;

le biografie; i resoconti congressuali che vanno tuttavia intesi

non vincolanti, bensì integrativi delle varie tendenze

presenti; le testimonianze dirette e indirette5.

Documentazione varia, quindi, che permette di far emergere –

nella sua formazione e progressiva stratificazione – la

diversificazione e l'articolazione del movimento stesso e, con

questo, le difficoltà di ricondurlo a un comune denominatore

(rappresentato almeno nella primissima fase dalla Fai). Dal

punto di vista esterno nella documentazione permane la questione

altrettanto tradizionale delle carte provenienti da quegli archivi

che si “occupavano” degli anarchici per un fatto

quasi istituzionale: Ministero degli Interni e Direzione Generale

Pubblica Sicurezza su tutti.

Un cenno merita infine lo stato della ricerca rispetto al periodo repubblicano. Solo in anni recenti sembra essere nuovamente cresciuto l'interesse verso questo segmento della storia dei movimenti politici. In quello che tuttora è un panorama parziale rispetto alla ampiezza delle indagini possibili, hanno inciso molti elementi. Parlare del movimento anarchico italiano significa innanzitutto ricordare – prima di ogni definizione – il suo protagonismo nella società italiana nel corso dell'Ottocento e del Novecento, e non ridurlo a un movimento politico marginale.

Parlare degli anarchici italiani, nel secondo dopoguerra, significa – oltre a tracciare il profilo di un movimento destinato a scemare come importanza rispetto ai decenni precedenti, quindi non rapportabile in modo diretto con quel periodo – sgombrare il campo da tradizionali stereotipi o dalla ricorrente impressione di non essere più un movimento. Gli anarchici ponevano il singolo come momento centrale della loro attività e della loro propaganda, in funzione dei diritti e del valore che lo stesso aveva nella società contemporanea in tutti i suoi aspetti e al di là delle differenziazioni di classe: individuo, interclassismo, lotta per i diritti, la giustizia, la pace e contro la guerra, le ideologie totalitarie e gli imperialismi, congiunti con una forte dimensione etica e umanitaria sono alcuni degli elementi che lo continuano a caratterizzare tanto quanto i diversi tentativi di attualizzarlo, recuperando la sua dimensione di classe in senso sempre più anticomunista.

Parlare di movimento anarchico nella seconda metà del 900, inoltre, significa tenere in conto che le sue organizzazioni (o meglio sarebbe dire i suoi tentativi di giungere a una forma organizzativa coerente con gli ideali), i suoi congressi, i suoi uomini non riescono singolarmente a rappresentarne la complessità. FAI, FLI, GAAP, GIA, GAF, FAGI, così come i gruppi locali e regionali, in certi momenti rappresentano altrettanti modi di interpretare, aggiornare e rendere concreta la pratica anarchica e libertaria. Di conseguenza parlare di una sigla, di un gruppo o di un singolo militante, non significa parlare del movimento nella sua interezza e complessità, ed è per questo che, con questo lavoro, non si vuole tracciare la “storia” degli anarchici, bensì “una” delle possibili storie.

Con queste caratteristiche, gli anarchici italiani dopo il secondo conflitto mondiale non potevano allontanarsi facilmente dalla tradizione e dalla loro storia: Malatesta, la Spagna, il fascismo, la Resistenza e le sue speranze, la libertà dei popoli, la frenetica attività giornalistica e di propaganda, il dibattito e lo scontro dialettico, le polemiche, appartengono fino in fondo alla loro vicenda negli anni della Repubblica, e non poteva essere altrimenti. Fu un limite? Fu errato, nei momenti più critici dei rapporti interni, riferirsi ai programmi malatestiani degli anni Venti, rifiutando in parte di procedere verso un aggiornamento, considerato troppo facilmente un pericoloso deviazionismo verso il comunismo? La risposta non può che essere duplice.

Probabilmente no perché si riuscirono a confermare e

mantenere chiare le origini, i metodi, gli obbiettivi; con il

risultato di disegnare un quadro dove rintracciare un filo conduttore

da seguire nella sua evoluzione e trasformazione dalle origini

al fascismo e poi nell'Italia repubblicana; un filo conduttore

che nel secondo dopoguerra – sull'onda delle analisi di

Camillo Berneri e Luigi Fabbri, poi riprese, tra gli altri,

da Giovanna Caleffi Berneri e da Cesare Zaccaria attraverso

quell'importante esperienza che fu «Volontà»6

– modifica l'anarchismo «da movimento politico sociale

con agganci classisti, a movimento politico culturale con agganci

a-classisti»7.

Probabilmente si, perché in uomini come Pier Carlo Masini o in esperienze come la FLI e in parte gli stessi GAAP, pur giudicati fratture insanabili, portavano alla luce un malessere diffuso, legato alla marginalizzazione e depauperamento, cui cercavano di rispondere con tentativi di ricerca e apertura di un rinnovato spazio politico, che non poteva non portare – nel contesto di quei decenni – a una qualche contaminazione.

Quattro

periodi I connotati polemici più frequenti rimasero comunque

quelli sulle deviazioni filo marxiste, quelli di tipo organizzativo/antiorganizzativo,

e quello sindacale stretto fra “entrismo” nella

CGIL e scelta autonoma, il tutto calato all'interno di un movimento

che si trovava di fronte problemi inesistenti nei decenni precedenti:

il sistema dei partiti e la loro progressiva occupazione del

potere alla ricerca e al mantenimento del consenso, il pieno

dispiegarsi di una società di massa centrata sul sistema

economico industriale di tipo fordista, il confronto ideologico

bipolare e la contrapposizione fra est e ovest, fino agli anni

del boom economico (con le radicali e contraddittorie trasformazioni

della società italiana), e poi nel decennio dei movimenti

con l'inizio della crisi economica e della strategia della tensione,

hanno rappresentato altrettanti scenari con i quali gli anarchici

hanno dovuto prima confrontarsi e poi operare, attraversare

crisi e scissioni, per tentare ogni volta di definire un proprio

percorso e una propria attualizzazione.

Un quadro del tutto nuovo, che li vede costretti fra un rivoluzionarismo

tradizionale e la necessità di percorrere strade diverse.

Tra le speranze rivoluzionarie resistenziali e le delusioni

legate alla stabilizzazione istituzionale e sociale dell'immediato

dopoguerra, tra la pressione ideologica e l'isolamento, tra

le crisi interne e la pervasività della rappresentanza

partitica e sindacale, il movimento (e con esso le diverse sigle

che apparvero in quegli anni) riuscì ad attraversare

questi decenni. Mentre alcune questioni ebbero una risposta,

altre rimasero periferiche non perché non importanti,

ma perché non riuscì a trovare un terreno attraverso

il quale affrontarle.

Tra queste certamente il punto di partenza del movimento nel

dopoguerra; quel congresso di Carrara del 1945 (città

che accolse, forse sintomaticamente, il IX congresso giusto

venti anni dopo, in un contesto interno, nazionale e internazionale

profondamente mutato nelle speranze e nelle aspettative del

dopoguerra) nel corso del quale, sopite dal clima euforico di

quei giorni, emergeranno le diverse esperienze e le differenti

impostazioni che i militanti avevano elaborato negli anni della

dittatura, al confino e durante la guerra. Esperienze e anime

rapportabili – semplificando – a quell'area individualista,

profondamente diffidente se non avversa, a ogni ipotesi o tentativo

di centralizzazione e di organizzazione che non fosse giustificabile

in base alla tradizione e alla storia del movimento, e a quell'area

tendenzialmente organizzativa, propensa a un aggiornamento teorico

dell'anarchismo, alla luce delle trasformazioni intervenute

nella società, nelle sue strutture economiche e nelle

relazioni istituzionali e internazionali. Lo stesso per quegli

orientamenti dichiaratamente classisti che l'anarchismo tentava

di recuperare ed esaltare, di contro all'altrettanto importante

orientamento a-classista e sostanzialmente aperto, del movimento

e del pensiero, considerato un suo imprescindibile valore aggiunto,

che allontanava gli anarchici da ogni pericolo di deviazione

partitica. Tutte vicende che stavano pagando il prezzo a una

storia precedente: la dittatura fascista e la Guerra di Spagna.

Con quella sconfitta e poi con la Seconda guerra mondiale, l'anarchismo

quasi perde per intero una generazione di militanti, con la

conseguenza che a Carrara nel 1945 si confronteranno coloro

che avevano vissuto quegli anni (ormai invecchiati e fortemente

provati), coloro che vissero in larga parte al confino fascista,

con coloro che avevano intercettato l'anarchismo percorrendo

altre strade e, tra queste, l'esperienza resistenziale.

L'arco di tempo che prendiamo in considerazione può così

essere suddiviso in quattro periodi. Il primo dal 1943 al 1948

nel corso del quale gli anarchici, dalle carceri e dal confino,

entrano nella Resistenza, vivono speranze ed esperienze anche

molto diverse fra loro, o riprendono la loro attività

con forti specificità locali (la Sicilia, la Calabria,

la Sardegna, la zona di Canosa di Puglia, il Lazio e poi il

Nord della guerra partigiana), giungendo a una struttura organizzativa

che diviene in quel momento il punto di riferimento anche di

chi non vi si riconosceva e presto si sarebbe staccato (la Federazione

libertaria italiana). Il secondo, dal 1949 al 1955: terminati

gli slanci iniziali, le iniziative e la presenza nella società

italiana scemano velocemente, schiacciate fra la crisi interna,

la pressione internazionale, ma anche quella operata dai sistemi

di rappresentanza parlamentare, partitica e sindacale. Il rinchiudersi

in sé stesso del movimento, tuttavia non può esser

visto solo a causa del contesto esterno; la proposta dei gaap

colpisce duramente, e anche se il sistema federativo rimane

in piedi, gruppi e federazioni incontrano sempre maggiori difficoltà

a penetrare nei mutamenti che stanno intervenendo. Il terzo

periodo abbraccia gli ultimi anni Cinquanta, caratterizzandosi,

in una situazione di forte riduzione quantitativa, per i tentativi

di rilancio derivati da un primo cambio generazionale: Scelba,

i fatti d'Ungheria, i nuovi scenari interni a ridosso del boom

economico permettono una qualche ripresa, stimolando la ricerca

di un coordinamento delle forze per una efficace presenza e

attività nel tessuto sociale.

Il quarto copre gli anni Sessanta, fino all'inizio della strategia

della tensione; una scelta non casuale, che vuole rappresentare

una cesura nella storia del movimento. In questi anni vengono

a soluzione alcune delle istanze che assai lentamente erano

maturate negli anni precedenti. I militanti più giovani,

dopo la separazione dalla FAI dei Gruppi di iniziativa anarchica,

si rendono formalmente autonomi, non solo raccogliendosi nella

Federazione anarchica giovanile italiana o nei Gruppi giovanili

anarchici federati, ma riescono a trasferire su un piano più

vasto, quello spirito di iniziativa che sembrava essere disperso,

permettendo, complice il clima e gli stimoli che provenivano

dal mondo giovanile italiano ed europeo, una significativa ripresa.

Sono gli anni in cui tornano alle cronache, facendo scoprire

agli italiani che gli anarchici non erano personaggi ottocenteschi,

scomparsi con la fine della dittatura. Sono anni in cui il movimento

conosce divisioni e scissioni, che ne lacerano nuovamente il

debole tessuto, con rinnovate polemiche sul concetto e sulla

pratica dell'organizzazione, ma al cui fondo permane il peso

delle scelte non effettuate negli anni Cinquanta. Scissioni

e divisioni che ritroveranno un punto di congiunzione allorquando

le strumentalizzazioni politiche, i depistaggi e la violenza

della strategia della tensione, riporteranno gli anarchici a

riflettere in tutte le loro componenti.

|

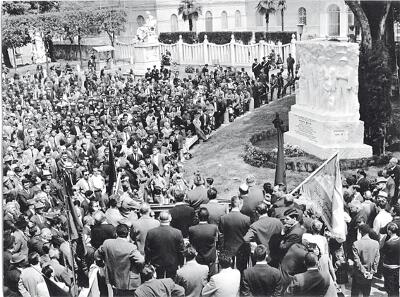

| Carrara, 16 maggio 1965 - Inaugurazione del monumento

ad Alberto Meschi, opera dello scultore Ezio Nelli |

Ferrovieri, minatori, cavatori

Un quadro destinato a produrre una frammentazione, che non

può tuttavia essere considerato come una caratteristiche

propria degli anni repubblicani, ma piuttosto appartenere alle

vicende o alle riflessioni degli anarchici (del loro essere

dei militanti particolari) che, nel loro essere conflittuali

e dialettici, sviluppano con forza questa peculiarità

destinata a emergere nella radicale trasformazione che parte

con gli anni Cinquanta. Vicende che di volta in volta si riescono

a identificare nella contrapposizione fra organizzatori e antiorganizzatori,

individualisti e collettivisti, fautori di una maggiore rigidità

organizzativa in funzione del mutamento del contesto postbellico

e coloro che si volevano mantenere nel solco della tradizione,

fra classisti e a-classisti e, quindi, fra coloro che vedevano

non solo nel rapporto con il mondo operaio ma anche nell'attività

sindacale (seppure con alcune caratteristiche precise e distinte

dal sindacalismo riformista), un terreno sul quale si doveva

sviluppare in pieno l'azione, e coloro che – basandosi

di fatto su un aclassismo dell'idea anarchica – non vedevano

una esclusività di questo agire, anzi – sotto certi

aspetti – consideravano il terreno sindacale come pericoloso,

portatore di influenze negative per l'idea.

Il mondo del lavoro e l'organizzazione sindacale, prima unitaria

e poi divisa lungo l'asse dell'appartenenza partitica e delle

logiche della Guerra fredda. Ecco un altro di quei temi ricorrenti,

intrecciati con la storia del movimento. Se è vero che

negli anni del dopoguerra e nei primi decenni repubblicani non

si può parlare di anarco-sindacalismo, che termina negli

anni del fascismo (tra il 1925 e il 1936) così come hanno

evidenziato Maurizio Antonioli e Giampietro Berti, è

altrettanto vero che un filo conduttore, una minoranza, uno

spazio limitato per il sindacalismo di origine anarchica, si

rintraccia nel dopoguerra e nella Repubblica. Anche se non possiamo

più parlare di un'area dell'azione diretta come negli

anni liberali, è vero che in alcune categorie e aree

geografiche, quelle tracce persistono ed emergono. Come ha sottolineato

Giorgio Sacchetti, ferrovieri, minatori e cavatori mantengono

– per le particolarità del loro lavoro –

una difficile assimilabilità da parte delle sigle confederali8.

Aree e settori che riescono a esprimersi con difficoltà

all'interno della Cgil, ma esistono a livello territoriale e

federale. Un sindacalismo di tipo libertario che cerca poi di

rendersi autonomo attraverso timidi e difficili tentativi (perché

ostacolati dall'interno dello stesso movimento anarchico) di

ricostituire l'Unione sindacale italiana.

Per il movimento nel suo complesso, lungo questo tortuoso percorso,

rimanevano tratti di strada comuni, impostazioni similari ma,

soprattutto, rimaneva una strenua difesa di sé stessi

nel ribadire la propria identità e la propria memoria.

È questa una caratteristica imprescindibile nell'affrontare

sia la ricostruzione delle vicende che hanno segnato la storia

degli anarchici italiani nel dopoguerra, sia nell'analizzarne

le caratteristiche e i punti di riferimento. Il rapporto che

si crea e viene mantenuto con i propri simboli identitari, i

propri riferimenti culturali e teorici, con quegli spunti che

solo una memoria profondamente radicata può produrre

e permettere di ripresentarsi, è sorprendente. Nasce

così un patrimonio complesso, ma anche un vero e proprio

sistema di riferimento e di valori, all'interno dei quali con

difficoltà potevano trovare ospitalità esperienze

diverse, che conducevano a prospettive di mutamento di impostazione

teorica in grado di modificare le radici. Fu un punto di debolezza?

Probabilmente si nella parabola percorsa dal movimento nella

seconda metà del Novecento; certamente no per la compattezza

di tracce e simboli, documenti impalpabili fatti di passione

e di partecipazione, beni materiali e immateriali che vanno

a comporre un quadro ricco e variegato.

Che questi riferimenti alla memoria, all'identità e alla

storia siano uno dei punti di partenza anche per la ricostruzione

fattuale e del pensiero (al pari degli scontri e delle scissioni),

viene confermato da molti aspetti. La stampa innanzitutto; tutta

la pubblicistica periodica utilizza continuamente i riferimenti

alla propria tradizione e storia. Lo stesso accade nelle conferenze

e nei dibattiti, sul ricorrente tema del «chi sono e che

cosa vogliono gli anarchici» e, ancora, nelle celebrazioni

e nelle ricorrenze (su tutti quelle di Pietro Gori, Errico Malatesta,

Luigi Fabbri, Gaetano Bresci, la Comune di Parigi, la Guerra

di Spagna) che rappresentano veri e propri momenti di reciproco

riconoscimento e conferma, derivato – come giustamente

affermato – dalle più o meno pesanti forme di repressione

che gli anarchici avevano subito, ma considerato anche una delle

forme di propaganda più efficaci, per combattere lo stereotipo

di un anarchismo solo velleitario e inconcludente [...] affermazione

orgogliosa d'identità e appartenenza a una comunità

antagonista e internamente solidale, caratterizzata da propri

rituali ed eroi9.

|

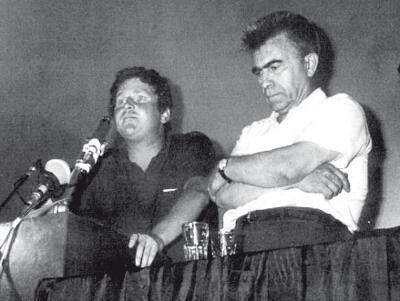

| Carrara, 31 agosto - 3 settembre 1968, congresso

internazionale anarchico. Intervento di Daniel

Cohn-Bendit, gli è accanto Alfonso Failla |

Quanti militanti, federazioni, gruppi?

Dalla Resistenza al dopoguerra, da Carrara a Bologna e fino

ai congressi e agli incontri della FAI, dei GAAP e poi delle

altre sigle, gli anarchici non si astengono dall'impegno nella

pubblicazione dei loro periodici. Le scarse risorse finanziarie

non impediscono la nascita di giornali e riviste che pongono

il loro accento sulle questioni della ricostruzione, della trasformazione

della società, della violenza dello Stato, dalle crisi

internazionali che rischiano di portare il mondo a un conflitto

globale, dal fascismo spagnolo al neofascismo italiano, dalla

lotta per l'indipendenza, contro il colonialismo, il militarismo

e ogni forma di autorità laica ed ecclesiastica, il movimento

non si ferma; al contrario si sforza e chiede a tutti i suoi

militanti non solo di partecipare ma di impegnarsi nella raccolta

di fondi, nel diffondere le pubblicazioni, nel non disperdere

le energie, di concentrarsi sul rapporto con la popolazione,

puntando a smascherare le tattiche dei partiti e quelle delle

organizzazioni sindacali che, di fatto, attraverso deleghe e

programmi, svuotavano le spinte innovatrici e condizionavano

le scelte; e non si astengono dalla faticosa e complessa analisi

della teoria e del pensiero, con lo scopo di cercare un rilancio,

in una società profondamente cambiata, individuando come

la sinistra italiana e il PCI in particolare (con tutti i riferimenti

all'URSS, allo stalinismo e al togliattismo), non potesse essere

il riferimento o il modello. In questo senso il tracciato della

stampa anarchica e libertaria, al di là delle profonde

differenze che si possono osservare, sembra da subito assumere

il ruolo di centro di contro-informazione che non distoglie

la sua attenzione dall'evoluzione della situazione italiana

nelle sue diverse accezioni e componenti. Un movimento che era

rinato, fra contraddizioni ed equilibri precari, e che si impegnava

ora nel far conoscere, nel dare la sua lettura e interpretazione

dei grandi avvenimenti e delle grandi scelte che in quegli anni

gli italiani stavano compiendo o si apprestavano a fare, e che

punta sulla chiarificazione interna, ma anche sulla comunicazione

esterna, sul raggiungere tutti coloro che vedevano nella Resistenza

e nella fine della dittatura fascista, la concreta possibilità

di trasformare la società e gli italiani in un qualcosa

che superasse i decenni di estraneità, di marginalizzazione,

di estromissione dalle decisioni e dalla crescita economica

individuale e collettiva. Erano certamente obbiettivi che il

movimento e i suoi giornali non potevano raggiungere facilmente,

ma sono gli elementi che contraddistinguono la sostanza e lo

spirito delle decine di iniziative che costellano quella storia.

Ma quanto era esteso il movimento in termini di militanti, federazioni

e gruppi. Il dato è in questo caso del tutto incerto

per una serie di motivi direttamente connaturati alle caratteristiche

teoriche, pratiche e organizzative dello stesso, ma anche dal

suo modo di essere e dal suo modo di mantenere legami, contatti

e collegamenti. Più volte si è tentato di definirne

la dimensione quantitativa e i risultati sono ancora lungi dall'essere

raggiunti. Se negli anni del Casellario politico centrale si

riuscì ad avere una dimensione perlomeno orientativa,

almeno rispetto a coloro che incapparono per diversi motivi

nella repressione della polizia o nei sospetti di aver compiuto

chissà quale misfatto, o di essere in procinto di compierlo,

nel dopoguerra la situazione muta. Vuoi per la tradizionale

attenzione e riservatezza che induceva a non lasciar tracce

né elenchi, vuoi per l'estrema flessibilità organizzativa,

il dato quantitativo rimane di complessa definizione. Qualcosa

di più preciso si può fare rispetto a gruppi e

federazioni. La fine della dittatura, pur tra accortezze e resistenze,

permette a molti circoli e militanti di riunirsi e di formare

delle singole realtà locali, protagoniste sul proprio

territorio o a livello regionale di iniziative e proposte, che

li facevano emergere dalla penombra nella quale erano da sempre

stati costretti.

Sicuramente il movimento italiano del dopoguerra riprende vigore

e numeri in quelle aree che lo avevano visto nascere e diffondersi

negli anni dell'Italia liberale prefascista. Toscana, Lazio,

Liguria, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Campania

e Sicilia sono le regioni dove rinasce con più forza

negli anni repubblicani, ponendo al centro la tradizione ma

anche le diverse esperienze compiute nei mesi dell'occupazione

nazifascista al Centro-Nord e della liberazione angloamericana

al sud; entra però subito in una crisi ventennale, che

lo vedrà scemare in termini quantitativi e spingerà

alcuni a chiedersi se esisteva ancora. Sono gli anni che vanno

dalla fine del 1949 ai movimenti del decennio Sessanta, all'interno

dei quali, da una posizione di minoranza, si tenta di aprire

nuove strade lungo le quali le polemiche e gli scontri personali

si legano fortemente al frazionarsi del movimento, al suo articolarsi

lungo percorsi differenti che non hanno più al centro

la FAI, ma un arcipelago all'interno del quale si sviluppa la

sua storia.

La frantumata esperienza resistenziale e del periodo della Liberazione,

il venir meno del paletto dell'antimilitarismo e del rifiuto

della guerra (cedimento iniziato con la Guerra di Spagna e definitosi

lungo i mesi della partecipazione alla lotta armata, più

tardi tornato ad essere uno dei punti imprescindibili dell'agire

e del pensare libertario), la questione della partecipazione

alle amministrazioni locali, come alla battaglia elettorale

referendaria e costituzionale; l'incontro/scontro con la difficile

costruzione della democrazia repubblicana in un clima di fallimento

dell'epurazione e di contestuale occupazione del potere da parte

dei partiti; la contaminazione con movimenti pacifisti anche

di area cattolica; il complesso e delicato incontro teorico

e pratico con la dissidenza a sinistra del PCI, i “salti

generazionali” che per gli anarchici segnano la propria

storia (il primo nel 1943-49, il secondo a ridosso del biennio

1968-69); la contraddizione e la frattura che si genera tra

la provenienza del militante anteguerra (artigiano o operaio

professionale) e l'operaio massa del modello economico fordista/industrialista;

le resistenze che si incontrano ad aggiornare la teoria la prassi

che – di fatto – provocano laceranti fratture; le

difficoltà che incontrano coloro (su tutti Pier Carlo

Masini) che tentano un'elaborazione intellettuale profonda dell'anarchismo

(che non casualmente si scontra con coloro che provenivano da

una periodo storicamente diverso, come Armando Borghi), tale

da renderlo in grado di partecipare alla nuova società,

sono alcuni degli elementi che entrano in gioco all'interno

e attorno alle sigle del movimento, di cui la FAI (certo la

più nota) è una ma non l'unica espressione.

Il lavoro che presentiamo è, per questi motivi, parziale

non riuscendo (e non volendo) racchiudere le tante diversità

del movimento. Vuole invece essere la sintesi di una storia

solo parzialmente ricostruita; una delle storie degli anarchici

che è tale per i diversi e molteplici approcci che la

stessa vicenda e il movimento racchiudono in loro stessi. Me

ne scuso, soprattutto per non essere riuscito a contenerla,

e aver dimenticato certo molte cose, per concentrarmi su altre

che – nella mia chiave di lettura –ho ritenuto più

interessanti, prodotto di scelte non facili ma necessarie, adatte

a percorrere una strada iniziata molto tempo fa.

Pasquale Iuso

Note

- Sulla decisiva questione generazionale nella storia dell'anarchismo

italiano e sul mancato ricambio dopo la sconfitta in Spagna

che «segna la tragedia della rivoluzione» e la

fine del movimento nato a Saint-Imier si esprime Giampietro

Berti sottolineando come il dopoguerra aveva posto gli anarchici

in una posizione di «isolamento». Si sarebbero

dovuti aspettare gli anni Sessanta «perché una

inaspettata saldatura tra le vecchie e le nuove generazioni»

lo avrebbe condotto ancora una volta (in una situazione completamente

diversa rispetto al passato) a essere visibile nella società.

G. Berti, Il pensiero anarchico dal settecento al novecento,

Manduria-Bari, Lacaita, 1998, pp. 41-48. Sul tema dell'anarchismo

negli anni della Repubblica rinvio sempre a Id., Libertà

senza rivoluzione. L'anarchismo fra la sconfitta del comunismo

e la vittoria del capitalismo, Manduria-Bari, Lacaita

Editore, 2012, al cui interno Berti, analizzando il percorso

dell'anarchismo tra l'Ottocento e il Novecento, sottolinea

come l'anarchismo abbia vissuto tre fasi di cui l'ultima,

iniziata nel secondo dopoguerra, si sia caratterizzata per

la perdita di quasi tutti gli «originari caratteri popolari»,

di fatto sostituiti dalla parziale rigenerazione libertaria

ed esistenziale iniziata alla fine degli anni Sessanta. Su

tale lettura cfr. anche Id. Alcune considerazioni critiche

sul movimento anarchico italiano nel secondo dopoguerra,

in Giovanna Caleffi Berneri e la cultura eretica di sinistra

nel secondo dopoguerra, a cura di F. Chessa, Reggio Emilia,

Biblioteca Panizzi, Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa,

2012, pp. 9-16.

- Per una definizione del concetto di “anarchia”

e “libertario” cfr. P.C. Masini, Le parole

del Novecento, Pisa, BFS, 2010, pp. 47-50 e 109-113.

- Cfr. ad esempio le vicende siciliane: G.L. Romano, Moti

rivoluzionari nel ragusano. Dicembre 1944-gennaio 1945,

Ragusa, Punto L, 1998; Rivolte e memoria storica. Atti

del convegno 1945-1995, le sommosse contro il richiamo alle

armi cinquant'anni dopo, Ragusa, Punto L, 1995; G. Cerrito,

La rinascita dell'anarchismo in Sicilia, Genova, rl,

1956.

- Nel dopoguerra oltre «Umanità Nova» e

il «Bollettino interno» della FAI, furono pubblicati

ed ebbero una distribuzione significativa per l'intero movimento,

tra gli altri, «Volontà», «Il Libertario»,

«Gioventù Anarchica», «L'Impulso»,

«L'Agitazione», «L'Adunata dei Refrattari».

Cfr. L. Bettini, Bibliografia dell'anarchismo. Periodici

e numeri unici anarchici in lingua italiana pubblicati in

Italia (1872-1971), Firenze, Edizioni cp, 1972.

- I. Rossi, La ripresa del movimento anarchico italiano

e la propaganda orale dal 1943 al 1950, Pistoia, RL, 1981;

P. Feri, Il movimento anarchico in Italia 1944-1950,

Roma, Quaderni della FIAP, 29, 1978; A. Dadà, L'anarchismo

in Italia: fra movimento e partito, Milano, Teti Editore,

1984. Sugli archivi non posso non rinviare all'ottimo lavoro

di L. Balsamini, Fragili Carte. Il Movimento Anarchico

nelle biblioteche, archivi e centri di documentazione,

Manziana (Roma), Vecchiarelli Editore, 2009. Un volume all'interno

del quale non solo viene sistematizzato il patrimonio cartaceo,

ma viene disegnata qualitativamente e quantitativamente quella

ricchezza documentale attraverso la quale si sviluppa la storia

del movimento.

- Una «straordinaria esperienza culturale», «punto

di raccordo europeo e di fecondo dialogo tra libertari e sinistra

eretica», nelle sue pagine «trova spazio l'Italia

minoritaria degli anni anni Cinquanta (G. Salvemini, L. Borghi,

A. Olivetti, A. Tasca, A. Capitini, I. Silone, E. Rossi, M.

Zoebeli, don L. Milani) oltre che tutta una serie di militanti

libertari e anarchici». G. Sacchetti, Eretici e Libertari.

Il Movimento anarchico in Italia (1945-1973), «Diacronie.

Studi di storia contemporanea», gennaio 2012. Su «Volontà»

cfr. Giovanna Caleffi Berneri e la cultura eretica...,

cit.

- G. Berti, Prefazione a Giovanna Caleffi Berneri. Un seme

sotto la neve. Carteggi e scritti dall'antifascismo in esilio

alla sinistra eretica del dopoguerra (1937-1962), a cura

di C. De Maria, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Archivio

Famiglia Berneri-A. Chessa, 2010, p. x.

- G. Sacchetti, Lavoro, democrazia, autogestione. Correnti

Libertarie nel sindacalismo italiano (1944-1969), Roma,

Aracne, 2012. Secondo Sacchetti si può individuare

una periodizzazione del sindacalismo libertario nel dopoguerra

che ha come punti di riferimento la fondazione della cgil

unitaria; le scissioni sindacali e la Guerra fredda; il 1956;

e infine da Piazza Statuto (1962) all'Autunno caldo. Vale

in questo senso rinviare anche a G. e G. Gervasio, Un operaio

semplice. Storia di un sindacalista rivoluzionario anarchico

(1886-1964), Milano, Zero in condotta, 2011.

- M. Ilari, Parole in Libertà. Il giornale anarchico

Umanità Nova (1944-1953), Milano, Zero in condotta,

2009, pp.11-12 e p.159.

|