|

pedagogia libertaria

Incidentalità/progetto

reportage di Giulio Spiazzi

Autenticità, reciproco rispetto e competenza nel rapporto educativo.

Alcune note e alcuni confronti su un tema spinoso e poco compreso dell'educazione libertaria.

Per me, il principio primo dell'anarchismo non è la

libertà ma l'autonomia, la capacità di darsi un

obiettivo e perseguirlo lungo un proprio cammino... La debolezza

del «mio» anarchismo è che la brama di libertà

è un forte motivo di cambiamento politico, e l'autonomia

no. Gli individui autonomi si proteggono ostinatamente ma con

mezzi meno energici, facendo anche largo uso della resistenza

passiva. La cosa che vogliono la fanno comunque. Il pathos degli

individui oppressi, tuttavia, è che, se si liberano dalle

catene, non sanno cosa fare. Non essendo stati autonomi, non

sanno cosa significa, e prima che imparino, si ritrovano nuovi

amministratori che non hanno alcuna fretta di abdicare...

Paul Goodman

|

| Kether - Saper scalare un albero, ovvero saper entrare

incidentalmente

in dialogo con una realtà

sociale autoeducante |

“Cavarsela da soli”. Sembra strano ma, quest'arte

naturale di sopravvivenza e di equilibrio sociale, è

stata dimenticata da gran parte della giovane popolazione

di studenti dell'Italia attuale. Questo processo graduale, incisivo,

il più delle volte viscerale, di smarrimento,

riguarda i rapporti che si sono solidificati (processo inverso,

corrosivo, di dipendenza) nelle strutture della micro-famiglia

dei giorni nostri, nelle realtà sintetiche di

bambini/e e ragazzi/e che “formano gruppi di aggregazione”

artificiali, nella paradossale, assurda, istituzione

della cosiddetta scuola contemporanea.

Non è un caso, che nelle piccole realtà libertarie

della Penisola, arrivino sempre più bambini/e e ragazzi/e

che rifiutano radicalmente il rapporto con gli adulti e, in

specie con gli inoculatori di parole ed azioni preposti

all' “insegnamento”, lontani da ciò che reputano

essere la percezione prima del loro “ fresco senso della

vita”. La domanda più frequente che affiora dalle

giovani labbra è: “perché tutte quelle ore,

in quelle aule, su quei banchi, ad ascoltare parole e a scrivere

cose noiose?”, oppure: “ma... a cosa serve

imparare tutto questo?”. Minati alla radice del loro immaginario,

molti di essi vivono in una condizione di profondo spaesamento

l'Unheimlich del colonizzato e non certo quello della

“scelta”, ove anche i riti sorgivi e intimamente

autentici del gioco, hanno ormai (e si parla di giovane o giovanissima

età) assunto il tono della copia, della replica male

imitata, non costruita, di difficile rielaborazione creativa.

Se si annienta il gioco, come si può chiedere

di affrontare la vita, esponendo la propria irriducibile particolarità

all'evento?

Dunque, questo moto obbligatorio, ormai incosciente ed

accettato, del portare la “cultura elementare”,

del “dare conoscenza dei fatti accaduti (le materie

ad esempio) o “praticabili”, (le scienze,

per di più considerate esatte)”, del promuovere

schematicamente il “passaggio all'astrazione”, per

trasformare in fondo il tutto in “cultura”, e in

specie patrimonio del sapere europeo e/o occidentale,

guarda o non guarda il bambino/a, il ragazzo/a, il giovane/la

giovane? E se lo fa, da quale angolatura indirizza la propria

attenzione? Da quella della libertà dell'individuo?

Dalla coltura della sua autonomia? Oppure da quella di

qualche altro “terreno ben arato” (“volto

al futuro” o semplicemente “subito nel presente”),

in realtà non “altro”, nel senso dell'incontro

e del riconoscimento, che poco contempla le radicali e differenziate

interpretazioni del mondo del giovane che inizia una vita?

A cosa effettivamente servono, come sostengono i bambini/e

rigettati/e o in fuga dalle istituzioni di tutti i tipi, (o

semplicemente, il ragazzo/a “che chiede”), questi

meravigliosi capolavori di tessitura, questi arazzi

di dominio filati nel corso degli anni da mani/macchine

che propongono democraticamente o con metodi totalitari,

il “cittadino”, “l'uomo nuovo”

(dopo due guerre mondiali, … ad esser corretti: 'un po'

obsoleto'...), lo specialista di settore, il consumatore

di massa, il tecnico esecutore ecc. ecc.? Come potrà

mai rispondere un giovane o giovanissimo, a quella che percepisce

chiaramente essere una minaccia alla propria libera espressione

“mente-corpo-creatività illimitata”, perpetrata

da un enorme Golem di menzogne e inutilità, devoto allo

spegnimento dell'interesse, della curiosità, dell'errore

come ineguagliabile pratica di conoscenza per la propria esistenza?

Quali percorsi non-adulto-centrici di risposta potrà

mai praticare un individuo, nel verde dei suoi anni,

avviluppato nei legacci di una “non-scelta” che

pretende sudditanza, non-pensiero, inazione, e, ancora una volta,

frena il divertimento e allontana il gioco della vita?

Perché nella tetra “fortezza d'Occidente”

si è così “razionalmente” e

“responsabilmente” lentamente ed oggi, perentoriamente

ordinato che, non s'“impari ad imparare”?

Che cosa “serve” effettivamente ad un ragazzo/a

che si apre al cosmo del suo quotidiano, nella delicata

opera di organizzazione autonoma del proprio “sapere”

di pratica e di studio?

|

| Afghanistan, Taloqan - Il nostro nonno ciabattino e

l'apprendimento incidentale del bazaar |

|

| Afghanistan, Piana del Takhar - La strada si fa maestra

di occasioni. I piccoli venditori di dolci |

Noor, bambino afghano

Noor Makhmud ha sette anni, vive nella provincia nord orientale

dell'Afg2hanistan, al centro della piana del Takhar. Nella città

di Taloqan aiuta il nonno ciabattino nell'attività di

riparazione di sandali e di scarpe. È un lavoro che lo

impegna “a tutto tondo”, anche perché prevede

una costante abilità nel rintracciare nuovi potenziali

clienti, disposti a recarsi dall'abile anziano ottuagenario,

nel caotico e affollato mercato del capoluogo.

Per avvicinare Tajiki, Uzbeki, Hazara e Pashtun, è necessario

aver imparato tutto quello che c'è da sapere su queste

imprevedibili e incostanti tribù montanare. Riconoscere

un uomo da un abito di foggia particolare è un'azione

etnografica di un certo rispetto, ma, indovinare con precisione

un soggetto culturale differenziato dal tipo di calzatura indossata,

è una concretizzazione conoscitiva di percorso, riservata

solo a chi desidera ed aspira ad imparare, un

mestiere. Per arrivare a questo, il giovane Makhmud è

passato attraverso il “praticantato di strada” del

fratello maggiore Wajid che, con pazienza e caparbietà,

gli ha riferito per filo e per segno come si deve osservare

uno dei tanti “stranieri interni” del variegato

mosaico umano dell'Afghanistan. Ridendo Makhmud racconta che

Hazara e Uzbeki hanno piedi piccoli e quadrati e che a volte

non è facile distinguerli e riconoscerli dal viso, avendo

tutti e due lineamenti orientali ma, che “da come poggiano

i piedi per terra, … non ci si può sbagliare”.

“Gli Hazara poi, hanno bisogno di calzature molto robuste,

a differenza degli Uzbeki, perché, pur essendo entrambi

grandi camminatori, gli Hazara hanno piedi più compatti,

piatti, potenti, in grado di consumare sandali da mulattiera

e frantumare scarpe poco protette”. Wajid che ha dodici

anni, racconta di come sia importante “aiutare il fratello

minore” nel farsi sicuro in quest'arte della distinzione.

“La sera, dopo il mercato” aggiunge, “ci raccogliamo

sotto l'arco di un piccolo portico per raccontarci le cose accadute

durante la giornata. Con noi c'è un'altra decina di ragazzi

che alla spicciolata arrivano da varie parti del quartiere.

Io e Makhmud, siamo fortunati. I nostri genitori sono

morti durante la guerra ed il nonno non vuole sentire parlare

di farsi aiutare per sistemare le sue faccende domestiche.”

“Così io posso ascoltare” sorride

Makhmud e carpire “i segreti che Wajid e i suoi amici

più grandi conoscono, dopo anni di attività”.

Molto seriamente sostiene che non è ancora in grado di

distinguere se un piede “appartiene ad un Pashtun del

Sud o a uno di frontiera” ma, assicura, che nel giro di

un paio di anni capirà esattamente tutte “le indicazioni

e i dettagli che suo fratello maggiore gli sta illustrando con

estrema pazienza da molto tempo”. E il particolare non

è da poco.

Un abitante afghano d'oltre montagna (leggi: confine), è

più facile da “conquistare”, rispetto ad

un Patano di Kandahar ed inoltre, assicura un pagamento immediato

e corposo. “E...la scuola e... le lingue per poter spiegarsi

con gente così poco affine culturalmente? Il tagiko è

ben diverso dal pashtun!” Wajid e Makhmud, ridono a crepapelle:

“Vorrai dire il Dari e l'Urdu, vero? … S'imparano

sulla strada, nel mercato. Lì puoi iniziare a

parlare anche l'uzbeko, il dialetto kirghiso, il cinese degli

Uiguri e... conosciamo anche la lingua degli Sciuravì:

nogha-piede; obùvnoì-scarpa...,

ce la hanno insegnata altri ragazzi del mestiere, più

grandi di noi, che lavoravano al mercato quando c'erano i Russi...non

si sa mai che...ritornino a cambiarsi gli stivali...”

“Questo è quello che ci piace e ci interessa

e che ci fa vivere”. Per scrivere e leggere poi,

c'è sempre il nonno che ci aiuta quando gli chiediamo

di farlo”.

“Nostro cugino va a scuola ma, lì vogliono farti

pensare in Arabo e a noi non va bene, è pericoloso, ti

può far cambiare la testa e... non serve a quello

che ci piace fare e che ci dà il nan, il pane.

E poi, ...gli Arabi vanno a cavallo... ”

|

| Afghanistan - Generazione della speranza. Giovani e

adulti in stretto contatto autoformativo |

A Kether, nessuna maggioranza

Sul pavimento della “stanza dei computer”, nella

Piccola Scuola Libertaria Kether di Verona, H. si rotola lentamente

osservando a tratti il soffitto e saltuariamente gli affaccendati

ragazzi delle medie, intenti a sfogliare i fascicoli di una

vetusta enciclopedia ad immagini, per giovani studenti di un

tempo. I fascicoli colorati di rosso e le stampe variopinte

di “Conoscere”, non attraggono particolarmente H.

(a differenza dei suoi voraci “colleghi di lavoro”),

come pure e tanto meno, gli accompagnamenti di materia, tarati

per la sua fascia d'età ed abbandonati sul piano di una

sedia. Ad H. piace librarsi nei cieli dei suoi mondi

fantastici, percorsi da vuoti d'aria e da repentine brezze primaverili

provenienti, in simbiosi, dal bosco circostante. Osserva le

volute di una pesante mosca nera che visita l'ambiente con traiettorie

irregolari, per poi imitare con le dita sollevate, i tracciati

geometrici scomposti, dell'insetto. H. non dipende da nessuno,

se non da se stesso. Per mesi è stato “messo alle

corde” in concitate assemblee di bambini/e-ragazzi/e-accompagnat/ori/rici

che ne volevano l'allontanamento momentaneo o drasticamente,

l'espulsione, a causa delle sue marcate provocazioni, vere e

proprie violenze ai danni di persone e cose, “capricci

e opposizioni”. Ma a Kether non vige il metodo della “maggioranza”

e, il raggiungimento fondamentale dell'“unanimità”

in decisioni lente e faticose, ha permesso fino ad ora ad H.

di “darsi del tempo”, per imparare a convivere

“a modo suo” e a partecipare ad un percorso

individuale e comune di quotidiana, serena frequentazione. Dunque

H. vaga libero nel suo scorrere dei giorni, nel suo

spazio fisico e immaginifico osservando tutto e tutti, al

più passivo, non agente, in una simulata dimensione

di dimenticanza dell'altro, quasi abitasse una tregua

ipnotica necessaria a capire se stesso e il contesto

in cui si vuol calare ma di cui non riesce ancora appieno

ad apprenderne le indicazioni, per poter forgiare i propri

utili strumenti di rapporto e di rispetto. Considerando

come si è presentato a settembre, comunque H. ha impercettibilmente

imparato da L. e da G. a non scontrarsi fisicamente

per ogni situazione di contrasto nel gioco e nello studio. Egli

ha costruito invisibilmente con F. e con N. un parametro di

relazione per quel che concerne la “costruzione di un

ambiente ludico” come la “base”, il

“mercatino” nel bosco o più semplicemente,

ha stabilito la propria posizione nella ritualità

della partita di calcio sul prato, alternando momenti come operatore

attivo del gioco o come spettatore delle dinamiche

di attacco e difesa, quando il confronto si fa più deciso.

H., all'inizio, aveva una particolarità tutta speciale

da spendere, per cercare di ricevere una propria visibilità

speculare all'interno di un gruppo: quella di fungere da

capro espiatorio. Quando indirizzava le sue risposte

violente a qualcosa o a qualcuno di mirato (facendo così

intendere che a tutti gli effetti vedeva “l'altro”),

si assumeva quasi con consapevole indifferenza la patente

di colpevole. Quando non era realisticamente l'artefice

di qualche azione che infrangeva le regole auto-stabilite in

assemblea, costruiva una sorta di immagine catalizzatrice

che permetteva agli altri di indicarlo come responsabile, anche

se in effetti non aveva agito né svolto alcunché

di contrario alle suaccennate decisioni collettive. Dopo mesi

di sfuggente scambio di informazioni sociali non verbali, dopo

numerosi passaggi d'esempio e d'esperienza tra bambini/e, ragazzi/e,

raccolti sul terreno del loro sentire e del loro agire

come micro-comunità in grado di auto-produrre vita,

gioco, interesse alle cose del mondo, H., pur rimanendo

a tratti ancora “H.”, si sta auto-educando

alla relazione non conflittuale con chi compone attualmente

il cammino libertario di Kether. H. sostiene che a lui “serve”

stare con gli altri, provare cose che non siano solo i giochi

elettronici (pur andandone pazzo), sentirsi coinvolto nelle

situazioni ludiche, senza dover essere sempre “il primo

attore”, anche se è difficile riconoscere questo.

A tratti e subitaneamente, dichiara di essere stato abituato

a “primeggiare”, anche solo per il fatto di passare

ore e ore senza un coetaneo o con adulti seri e/o “eccessivi”.

H. è sensibile al contatto fisico rassicurante, si “scioglie”

quando un amico o una compagna lo abbraccia con affetto e lo

“smonta” pezzo dopo pezzo della sua corazza d'irascibilità

e frustrazione scomposta. Ed H. impara, perché vuole

imparare, ma non dai libri, né dagli accompagnamenti

di materia o di studio scolastico.

H. frequenta un percorso di auto-apprendimento dell'essere umano

con l'essere umano, e non può né vuole “vedere”

un traguardo d'esame che sancisca una sua presunta “idoneità

alla classe successiva”. Che senso può avere

per H. una simile astrazione lontana, rispetto ad una lenta

conquista del suo stare nel gioco ed imparare

ad imparare relazioni di vita? H. in questi giorni passa

alcune ore su un albero. È diventato uno dei maestri

d'arrampicata, grazie alle sue forti doti di equilibrio

fisico, coraggio e disponibilità allo scambio di tecniche

di salita. Aiuta “piccoli” e “grandi”

in quest'arte antica e dimenticata attraverso la sua profonda

generosità. Tutto ciò lo fa star bene e

già molti lo vivono con più accettazione ed iniziano

a stimare i suoi aspetti socializzanti emergenti. Forse quella

mosca che gira vorticando nella stanza, gli sta insegnando

parametri ignoti sul come scalare meglio la cima di un albero.

|

| Kether - Esperimenti e autodidattica. Alcune calamite, molta

passione e qualsiasi orizzonte della fisica ci appartiene |

Con serenità e caparbia

A questo punto, ci si potrà dunque chiedere, che cosa

possa legare dei bambini nati e vissuti in Asia Centrale con

un ragazzo in crescita nell'Europa Occidentale. Quale “flutto

di contatto” (considerando l'educazione un “divenire”

simile all'acqua che scorre in ogni dove di un fiume), possa

mai esserci tra l'auto-formarsi sulla base della propria gioiosa

volontà di sopravvivenza, in una strada afghana, e la

ricerca graduale e a volte sofferta, di un'accettazione in un

gruppo (che diventa un prototipo di società italiana),

sulla base di un'auto-correzione volta allo sviluppo di una

partecipazione? Una possibile risposta, tra altre, potrebbe

ben essere, la possibilità di esercitare pratiche

di educazione incidentale, coscienti o al più delle

volte inconsapevoli, ove il giovane viene coinvolto dalla

vita, non tanto per raggiungere un obiettivo di sapere astratto

e codificato ma, per imparare, nell'assunzione della

propria autonoma volontà d'intervento, nella costanza

dell'inevitabile prova di rispetto reciproco, nella stretta

frequentazione, nell'autenticità di relazione,

le estensioni intensive (i qualia dunque e

non solo i quanta) di rapporto con l'altro, ovvero

quell'aspetto fluido, impalpabile di crescita sociale, che i

ragazzi/e molte volte sintetizzano, chiaramente (per chi vuole

intendere), con il verbo, non a caso al presente e in

terza persona: “serve”.

Come sosteneva Paul Goodman, per chi non lo avesse momentaneamente

presente, ricordo brevemente chi fosse questo “maestro”

di Ivan Illich [Paul Goodman nasce il 9 settembre 1911 a New

York (nel Greenwich Village), da famiglia ebraica. Compiuti

gli studi superiori, si laurea al City College di New York nel

1931, seguendo poi corsi alla Columbia, a Harvard e all'università

di Chicago, dove ottiene il dottorato nel 1954. Nel 1939-40

è già assistente all'università di Chicago,

incarico che perde quasi immediatamente a causa della sua condotta

apertamente omosessuale. Si definiva “uomo di lettere”,

dunque era anche un poeta, un drammaturgo, un romanziere e un

acuto critico, e pure un pensatore educativo, uno psicoterapista

e un anarchico e per me, senz'altro un filosofo da annoverare

nel limbo del pensiero contemporaneo, se non altro per la sua

capacità di creare o rifondare a modo proprio, concetti],

ebbene, si diceva, “fino ad un'epoca assai recente,

in tutte le società, sia primitive che altamente civilizzate,

gran parte dell'educazione era incidentale. Gli adulti svolgevano

il loro lavoro e assolvevano gli altri compiti sociali. I bambini

non erano esclusi. I grandi prestavano loro attenzione e li

preparavano alla vita futura; ma non si impartiva loro un <<insegnamento>>

vero e proprio. Nella maggioranza delle istituzioni e delle

società, l'educazione incidentale è stata presa

per scontata. Essa ha luogo nel lavoro della comunità,

negli organismi di apprendistato, nelle gare, nei giochi, nelle

iniziazioni sessuali e nei riti religiosi.”

Se accompagnato con serenità e caparbia, nelle piccole

realtà libertarie educative già operanti in vari

contesti nazionali, questo processo incidentale si adatta alla

natura dell'apprendere, meglio del cosiddetto insegnamento diretto.

“Il giovane sperimenta cause ed effetti, invece che

esercizi pedagogici. La realtà è sovente complessa

ma, ogni giovane può coglierla a modo suo, nel suo momento,

secondo i suoi interessi e la sua iniziativa. Inoltre, cosa

ancora più importante, può imitare, identificarsi,

essere approvato o disapprovato, cooperare o competere senza

soffrire dell'ansia causata dall'essere il centro dell'attenzione.”

Come dunque la “strada”, meglio ancora la “strada

che cresce” o una piccola comunità d'intesa educativa

aperta all'imprevedibilità della vita, possono

essere un “paradigma sbocciato” di una ricerca educativa

incidentale, così per Goodman, l'archetipo realizzato

di questa fattiva possibilità incidentale è “il

bambino che impara a parlare, impresa intellettuale formidabile

che si attua universalmente. Non sappiamo come avvenga, ma le

condizioni principali sembrano essere quelle di cui parlavo

prima: l'attività procede ad implicare il parlare. L'infante

partecipa: gli adulti fanno attenzione a lui e gli parlano;

egli gioca liberamente con i suoi suoni; e infine, è

vantaggioso per lui [come dicono i bambini/e, ragazzi/e:

“serve”] farsi comprendere”.

“Lo scopo della pedagogia elementare è molto modesto:

un bambino piccolo deve essere in grado, per spinta propria,

di interessarsi curiosamente a tutto quanto avviene e, con l'osservazione,

le domande e l'imitazione pratica, trarre qualche insegnamento

da questo suo curiosare intorno. Nella nostra società

ciò succede a casa, fino ai quattro anni; ma dopo, diventa

di una difficoltà proibitiva.”

Ed è proprio da questa “difficoltà proibitiva”

di cui parla lucidamente Goodman, da questa “distorsione

immobilizzante”, che ripropone l'“angoscia dell'imparare”,

dalla corretta percezione dell' “insensatezza per ciò

che comunque si deve fare ma che non ‘serve'”

del bambino/a, del preadolescente e dell'adolescente che ricerca

una visione accettabile del proprio impegno scolastico, che

si crea la “dimensione di azione” nel qui ed

ora, di una prospettiva libertaria che vuole la pratica

negli interstizi del fare attuale, lontana dai terreni anestetizzati

dell'aspettare futuro. L'implicare come dice bene

Goodman, ci riporta correttamente al concetto di plier, “piega”,

il fulcro d'ellissi situato nella parte concava della curva

di inflessione che è la condizione nella quale appare

al soggetto la verità di una variazione. Il bambino/a,

il ragazzo/a, in una situazione di libertà ed autonomia

pressoché assoluta, vive costantemente nell'ambiente

inattaccabile dalle logiche adulte, di quei ripiegamenti interiori

che permettono la rappresentazione del mondo e i ripiegamenti

esteriori della materia (l'albero, la buca, i materiali “vivi”,

la corteccia, il colore, l'acqua, il fango, la neve ecc. nel

loro “ripiegarsi cavernoso”).

Come l'infante di Goodman, in cui si esercita la fattiva

possibilità incidentale dell'imparare a parlare,

il puro Evento, della linea o del punto, il Virtuale o l'idealità

per eccellenza che si fa attuale nel gioco di auto-crescita

è il mondo, o piuttosto il suo cominciamento, come diceva

Klee, è il “luogo della cosmogenesi”, “punto

non-dimensionale”, “tra le dimensioni” del

giovane che impara ad imparare. È dunque l'incidentalità

il punto di crisi che fa dell'apprendimento la “possibilità

d'oltre orizzonte” dello studente che auto-impara. L'educazione

incidentale, vista dunque nell'ambito di una geometria della

relazione umana, porta nel proprio tratto agente l'evento

della vita, la linea di crescita, il punto di

comprensione acquisibile, scaturente dal contatto di esperienza

diretta con il concreto “altro”, con la frequentazione

spontanea e naturale del o dei soggetti “immersi e operanti

nelle realtà delle cose”, che creano la condizione

“fonte” il luogo-gioco di inflessione, il fulcro

laddove la tangente attraversa la curva come il punto-piega,

il punto elastico che segna la genesi delle linee attive e spontanee,

il continuum di variazione invisibile e costante di un

imparare da sé partecipante, nella propria autonomia

d'esposizione. Per dirla con Gilles Deleuze, oltre le lande

dello Strutturalismo, il bambino/a, il ragazzo/a, che cresce

nella incidentalità conoscitiva del proprio percorso

di vita, che è e che incessantemente (in senso eracliteo)

diviene opera di sensazione esso stesso, nella pratica

libera dell'approccio alle cose del mondo, “crea”

in sé e con sé una «modulazione temporale

che implica una variazione continua della materia e uno sviluppo

continuo della forma».

|

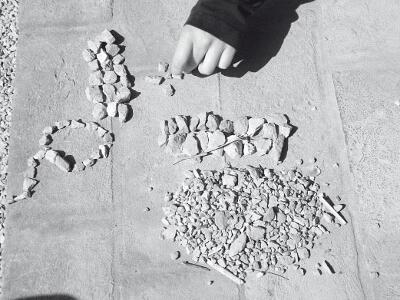

| Kether - Alcune pietre, bastoncini e il racconto

materico di una situazione, ricreano la casa perduta di C. |

Nel rispetto della relazione educativa

Conseguente ad una pratica coerente quotidiana e di lungo periodo,

relata all'educazione incidentale, sta la mediazione (adulto/non

adulto) che si potrebbe instaurare tra un accompagnatore preparato,

consapevole ed auto-disciplinato (dunque con alle spalle una

propria, appassionata auto-formazione meglio se poliedrica e

“vissuta”, tenuta in paradossale fecondante, tensione-elastica

non-impositiva, con il gruppo di lavoro collettivo) e i/le

giovani frequentanti le realtà educative libertarie.

Il rapporto dialogico tra le componenti differenziate

coinvolte nel progetto di crescita comune, coinvolge tutte le

figure (dunque accompagnatori e studenti posti su un piano di

parità) negli aspetti decisionali di gestione, anche

fisica della “scuola” (pulizie, raccolta di legna

per la stufa durante il periodo invernale, pasti, scelta delle

materie, frequentazione di corsi specifici, giochi, discussione

sui programmi didattici da presentare agli esami e così

via) e viene concepito e praticato direttamente in assemblea.

Ma è sul “nodo delle competenze” che spesso,

chi opera in questo campo, glissa istintivamente il confronto,

quasi fosse questo, un vero e proprio “campo minato”

per l'educatore-accompagnatore. E così in effetti è.

Summerhill, con la sua lunga esperienza, nella nostra contemporaneità,

ci ha insegnato che esiste un percorso delicato, spinoso e al

contempo irrinunciabile, di strenuo contatto tra la salvaguardia

della dimensione esistenziale e di auto-apprendimento di valori

del giovane e le conoscenze culturali necessarie per

potersi collocare con altrettanta necessaria consapevolezza

e, io direi, soddisfazione nel mondo. Questo vasto fiume

del fluire educativo o meglio, auto-educativo, ci permette di

cogliere l'immagine di due sponde, due “argini”

se vogliamo, che per essere frequentati, entrambi abbisognano

di un “bridge”, un “ponte” abbastanza

solido da permettere uno scambio costante tra il momento

relazionale e quello dell'istruzione (chiamiamola

così per intenderci su un termine sibillino, che ha albergato

e ancora oggi è ben presente, nel “modo statico”

di concepire la “massa delle conoscenze”, “da

portare”).

Questo “passaggio assiduo a doppio senso di marcia”,

osservato in modo simbolico attraverso l'immagine, appunto di

un ponte, a mio avviso si chiama: equilibrio. Nell'arte

reiterata del rispetto della relazione educativa, si dovrebbe

con perseveranza e in contemporaneità, “far schiudere”

in modo armonico ed organico il proprio bagaglio d'esperienza

fecondante, con l'apporto culturale delle conoscenze, e l'apprendimento

dei saperi indispensabili e di base, insomma, utilizzando tutti

quegli strumenti coerenti, alchemicamente mescolati nella condizione

di un “incontro inaspettato”, atti a poter iniziare

ad affrontare il mondo degli uomini e delle cose.

Francesco Codello, che qui cito, di buon grado, per la sua insostituibile

dedizione allo sviluppo e alla diffusione di un sentire educativo

libertario applicabile e reale, ci parla, a questo avviso, della

“metacognizione”, cioè dell' “acquisizione

del metodo col quale si impara ad imparare”,

ancora una volta, guarda caso, basato sul “come”

si impara ad imparare, che nella frammentarietà e continua

instabilità dei mutamenti delle “scienze e dei

dati d'insegnamento”, rimane un fattore “abbastanza

stabile nel tempo e nel mutare dei saperi”. Fu William

Godwin (si vede che tra God[win] e Good[man] e viceversa, ...ci

deve essere qualcosa di buono...così sembrano dirci incidentalmente

anche gli OM di Al Cisneros, in un loro recente album musicale

intitolato appunto … ‘God is Good'... [tipico gioco

di parole in voga tra chi compone liberamente e ‘cabalisticamente'

testi “seminali” inattesi]), a mettere in essere

questo concetto, già nella seconda metà

del Settecento e Summerhill, come si è accennato, a sperimentarne

la pratica nel tempo (e questo dovrebbe far pensare chi, ogni

anno, attonito, ancora ci guarda stupito, in sede di commissione

statale d'esame, applicando alla lettera la “non volontà

adulta” di conoscenza per i centenari e io rimarcherei,

rifacendomi alla storia dell'uomo, addirittura millenari, tracciati

dell'educazione libertaria - solo per citare analisi di “riposizionamento”

di John Zerzan o di Riane Eisler o della antropologa lituana

Marija Gimbutas).

|

| Kether - Scelta e incidentalità. Nord chiama Sud,

Sud chiama Nord. Magneti e attrazioni, la vita crea lezioni |

La scuola di un tempo “altro”

Codello ci mette comunque in guardia a riguardo di questa ottima

“prospettiva di lavoro” definita come “meta-cognizione”,

per ciò che concerne la sua attenta “applicabilità”

nel nostro contesto diciamo “globalizzato”, affinché

essa non arrivi a creare paradossalmente delle disuguaglianze.

Ed è ancora una volta pesantemente in gioco, io ritengo,

l'azione consapevole dell'accompagnatore adulto che, per poter

svolgere un buon cammino con i giovani, deve, saper intervenire

con, ripeto, equilibrio, per valutare appunto la presenza

o meno di “parametri motori” diciamo “attuali”,

che vedono nella “scuola come mercato” la

mistificazione del principio stesso di “metacognizione”.

Persone che, grazie ad un percorso particolare di crescita nell'educazione

scolastica ottengono delle solide metodologie di acquisizione

delle conoscenze, risulterebbero più avvantaggiate

rispetto a quelle che strutturano delle conoscenze specifiche,

chiamiamole “inamovibili”. Se ciò, però

venisse come oggigiorno viene spesso virato, in ambito

di dominio, risulta evidente che “l'esaltazione

della 'metacognizione', rispetto all'acquisizione di contenuti,”

diviene “il parametro attraverso il quale passa

il potere all'interno dei sistemi scolastici.”

Dunque, paradossalmente, “anche il valore della 'metacognizione'

è stato calato in una concezione consumistica

dell'educazione e dell'istruzione, una concezione per la quale

non conta la tua qualità [si ritorna al qualia

dell'educazione incidentale] come individuo, ma la tua adattabilità

al sistema economico.”

Sulla base di questi pensieri, l'accompagnatore auto-formato,

dovrebbe innervare il suo cammino di competenza, appellandosi

ad una ricerca di sentire metacognitivo (che in

quanto tale si pone categoricamente in opposizione al deleterio

nozionismo, entrato drammaticamente anche nei corsi universitari

che dovrebbero ancora avere il sapore della “passione

per lo studio”), che sappia rinunciare alle logiche

di mercato e di consumo ossessivo delle conoscenze, ormai

marcatamente indotte dall'impianto omologante dell'Occidente.

Non è un caso, (e qui concludo), che si sia partiti da

un ragionare sull'educazione incidentale, ponendosi fuori

dai confini della cosiddetta “civiltà progredita

del sol calante”, per dare un fuggente sguardo

alle semplici pratiche di crescita spontanea, nelle polverose

contrade dell'Asia rurale che ancora “resiste” alla

strumentalizzazione dell'acculturamento “usa

e getta”. La “scuola” di un tempo “altro”,

che si esprime nelle piccole realtà educative libertarie,

nasce contemplando ritmi diversi, recupera “una condizione

di 'costante ripensamento' e di ‘saggezza' nella conoscenza,

rivedendo e metabolizzando costantemente i contenuti, proposti

incidentalmente e non, sulla base delle sensibilità e

delle percezioni d'interesse delle collettività di studio

composte da giovani ed accompagnatori. L'imparare ad imparare

coinvolge dunque le “responsabilità di vita”

e di scelte di coloro che in toto sono attori del proprio,

autonomo progetto educativo: bambini/e, ragazzi/e, giovani e

adulti.

Per quanto ci riguarda dunque, individualmente e collettivamente,

l'incidentalità è in sintesi il “progetto”.

Giulio Spiazzi

giuliospiazzi@gmail.com

www.kether.it

|