|

Vietnam

Zij Poj Niam

reportage di Moreno Paulon

Le ripercussioni che le politiche demografiche del Gigante Cina hanno avuto su una minoranza vietnamita.

I H'mông fra farfalle cinesi e traffico di esseri umani.

|

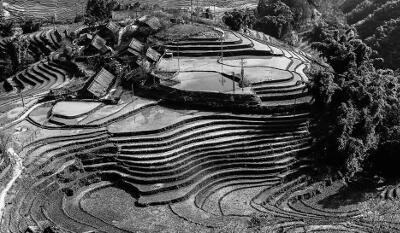

| Villaggio H'mông |

Nel 1963 Il matematico Edward

Lorenz scrisse che il battito d'ali di una farfalla in Brasile

era in grado di scatenare un uragano in Texas. L'immagine era

certo iperbolica, ma inquadrata nella più ampia teoria

del caos la figura illustrava l'estrema sensibilità di

un sistema dinamico non lineare al variare delle sue condizioni

iniziali. Nel corso del tempo la pur minima alterazione di un

sistema può generare ripercussioni crescenti e imprevedibili

sul suo comportamento complessivo, e un margine di variabili

trascurate, crescendo, è in grado di provocare sviluppi

esponenziali e stravolgenti. La conseguenza immediata dell'effetto

farfalla è che il comportamento di un sistema complesso

è difficilmente prevedibile o pianificabile in una finestra

di tempo utile. Se l'assioma di Lorenz vale per i calcoli della

meteorologia e delle azioni di Wall Street, di certo trova un'applicazione

fertile anche nella lettura dei sistemi sociali, come è

evidente nelle ripercussioni che le politiche demografiche del

Gigante Cina hanno avuto nel giro di vent'anni sul più

piccolo villaggio rurale di una minoranza vietnamita.

|

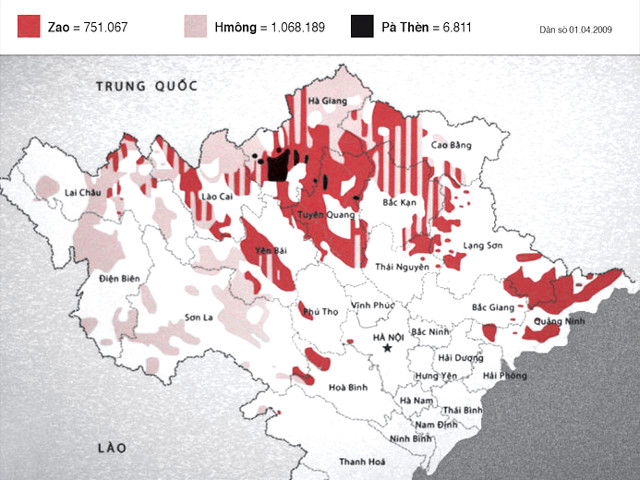

| Mappatura etnica del Vietnam del Nord - Museo etnologico

di Hanoi |

I H'mông del Vietnam

Che i H'mông siano cittadini di serie B in Vietnam è

chiaro come l'acqua. Per la verità molti di loro non

sono nemmeno considerati cittadini a pieno titolo da parte dello

Stato centrale. Visti un po' come vecchi intrusi e un po' come

nuovi traditori, moltissimi non sono mai stati dotati di una

carta di identità e a volte, specie fra gli anziani,

nemmeno di un certificato di nascita che ne dichiari l'esistenza.

Scarsamente scolarizzati e privi dei capitali che permettono

di intraprendere attività commerciali, i H'mông

restano inesorabilmente legati al lavoro della terra, vivendo

in piccoli villaggi di capanne fra le risaie del Nord.

Quelli che sono in possesso di un documento statale sono coloro

che ne hanno fatto espressamente richiesta al governo per frequentare

gli studi elementari e superiori erogati dalla nazione vietnamita,

per viaggiare liberamente sul suolo nazionale, o anche solo

per ottenere la patente di guida di un motorino. Negli anni

recenti ripetute violazioni dei diritti sulla terra, arresti

sommari, discriminazioni etniche e persecuzioni politico-religiose

da parte del governo vietnamita a danno dei H'mông sono

state denunciate a più riprese tanto dalla BBC (04/05/11;

12/05/11; 12/12/11; 14/03/12; 13/12/12) quanto dal New York

Times (05/05/11). Sul piano popolare, nel micidiale senso comune

quotidiano, la discriminazione subita dai H'mông fa buona

eco alla lezione statale. Capita che i vietnamiti incrociandoli

sulla strada riservino loro espressioni dispregiative che li

assimilano agli animali, e capita che domandando loro spiegazioni

di un simile disprezzo arrivino in fretta ad accusarli di avere

militato con gli Stati Uniti durante la guerra, come se ogni

H'mông vivente (dentro e fuori dal Laos poco importa)

fosse destinato a portare una croce per la militanza delle truppe

di Vang Pao fra gli anni '60 e il '75. Nelle località

turistiche come Sapa i rapporti fra vietnamiti e H'mông

sono più distesi, soprattutto per ragioni di interesse:

infatti molti turisti in cerca di “autenticità”

esotiche e tradizioni “incontaminate” si recano

fra le montagne del Nord proprio per vedere e fotografare i

H'mông e le altre minoranze locali, portando introiti

ragguardevoli nelle tasche dei vietnamiti locali, i quali gestiscono

in maniera esclusiva le strutture turistiche di accoglienza,

le attività commerciali e le agenzie di trasporti. Così

anche qui la posizione riservata al popolo H'mông è

senz'altro quella ai gradini inferiori, e i più fortunati

possono giusto aspirare alla professione di guida turistica

nei villaggi delle loro famiglie. Ma se la condizione subalterna

dei H'mông è sotto la luce del sole nel recinto

nazionale, le implicazioni su larga scala della loro vulnerabilità

strutturale hanno implicazioni internazionali sbalorditive.

|

| Ragazza

H'mông |

|

| Donna Zao |

Zij poj niam

Secondo il censimento del 2009, i confini del Vietnam racchiudono

86 milioni di abitanti, 5 famiglie linguistiche e 54 gruppi

umani. Quelli che chiamiamo “vietnamiti” apparterrebbero

alla famiglia Kinh, che comprende l'86% della popolazione nazionale

e costituisce il ceppo di discendenza maggioritario. Nel corso

della storia, i Kinh si sono insediati soprattutto nelle aree

pianeggianti, lungo la costa oceanica e sui delta dei grandi

corsi d'acqua, come il Mekong. Fra le altre 53 minoranze, la

famiglia che comprende i H'mông, gli Zao e i Pà

Thèn è la più estesa e conta circa 1.8

milioni di individui, distribuiti principalmente fra le montagne

del Nord, lungo il confine cinese. I H'mông, con una popolazione

di circa 800 mila anime in Vietnam, sono fin dalle origini coltivatori

di riso, allevatori di bestiame, lavoratori di metalli, intarsiatori

di legno e raffinati tessitori dediti al ricamo. Hanno famiglie

patrilineari con residenza virilocale e sono arrivati dalla

Cina nei territori dell'odierno Vietnam tra il XIX ed il XX

secolo. Seguono una religione tradizionale comunemente detta

“sciamanismo”, il cristianesimo e il buddhismo,

e si distinguono reciprocamente in Black H'mông, Flowered

H'mông, Blue H'mông, White H'mông e altri

gruppi ricorrendo a criteri di distinzione linguistica, varietà

nell'abbigliamento e differenti abitudini sociali. Fra i più

caratteristici tratti culturali H'mông che sopravvivono

nel Vietnam del Nord c'è la tradizione dello zij poj

niam: il matrimonio per cattura.

Come per tutte le tradizioni culturali, lo zij poj niam

conosce canoni originari e declinazioni locali. Da un gruppo

all'altro e da una nazione all'altra cambiano i suoi nomi, le

sue pratiche e la sua distribuzione nei territori. Nell'area

vietnamita di Sapa, in provincia di Lao Cai, il matrimonio per

cattura viene chiamato hai nyaab oppure hai pu,

espressioni che nel dialetto H'mông locale significano

letteralmente “rapire la nuora” o “rapire

la moglie”. Denigrato aspramente dai H'mông convertiti

cristiani, i quali preferiscono il comune accordo fra i fidanzati

e le rispettive famiglie, il rapimento è praticato principalmente

dagli sciamanisti più tradizionalisti. Accade spesso

di domenica e durante i festeggiamenti per Tét, il nuovo

anno vietnamita, che si celebra fra la fine di gennaio e l'inizio

di febbraio. I H'mông in questa occasione sfilano per

le piazze cittadine sfoggiando vestiti blu nuovi e sgargianti,

imbevuti così di fresco nell'indaco da macchiare ancora

le mani, cuciti e ricamati appositamente dalle donne dei villaggi

nelle settimane a ridosso di Tét. Nei giorni di festa

ognuno mostra l'abito nuovo e passeggia in compagnia, i giovani

addocchiano le ragazze, alcuni cercano di instaurare un contatto,

giocano a volano e si presentano, altri semplicemente seguono

le giovanissime donne come dei segugi. Quando e se scatta il

rapimento, il pretendente e quattro o cinque uomini fra amici

e familiari sollevano di peso la malcapitata e la portano di

forza al villaggio del ragazzo, in motocicletta oppure a piedi,

con processioni di anche mezz'ora fino alla casa della famiglia

di lui. La giovane viene chiusa in casa e trattenuta per tre

oppure quattro giorni. Conosce la famiglia del suo rapitore,

viene trattata da ospite, testata nelle sue abilità domestiche,

ed è sempre accompagnata e sorvegliata da una sorella

o una cugina del suo pretendente, la quale cerca di convincerla

della bontà del ragazzo e della famiglia affinché

essa accetti la proposta di matrimonio. In quest'area, a differenza

di altre, il rapimento non implica alcuna violazione sessuale

della ragazza. Dopo il breve periodo di prigionia, la giovane

(che di solito ha fra i 15 e i 19 anni) è libera di decidere

se sposare o meno il suo rapitore. Nel primo caso le famiglie

contrattano il prezzo per la cessione della sposa e, trovato

l'accordo, celebrano l'unione dei coniugi con due pranzi (e

12 torte di riso) nei rispettivi villaggi di lei e di lui; in

caso di diniego invece la ragazza compie il gesto rituale di

riempire due bicchieri di ruou (“zsiu”, un

fortissimo distillato locale di riso) e di bere un bicchiere

sia con il rapitore sia con suo padre, spiegando loro che non

è interessata alla proposta di matrimonio e che desidera

essere riportata a casa. Accade tuttavia che, incrociandosi

le antiche tradizioni H'mông con un più vasto mondo

di politiche internazionali, la famiglia di una ragazza appena

scomparsa non veda ritornare la figlia entro i termini stabiliti

dal costume dello zij poj niam. I giorni passano, la

giovane non rientra al villaggio e nessuna dichiarazione di

rapimento giunge da alcuna famiglia vicina. Quando i parenti

realizzano che la sparizione della ragazza non si deve ad una

proposta di matrimonio è semplicemente troppo tardi per

intervenire. Il nemico, decisamente fuori portata, non è

una piccola famiglia H'mông che non vuole restituire la

nuora: è il traffico internazionale di esseri umani,

e la meta principale della tratta nel Vietnam del Nord è

niente meno che la Repubblica Popolare Cinese.

|

| Donna H'mông |

Una farfalla batte le ali in Cina

Nel 1979, poco dopo la morte di Mao, Deng Xiao Ping introdusse

una semplice e letale strategia per ridurre la crescita demografica

cinese: la famigerata politica del figlio unico. La proliferazione

delle coppie urbane fu ristretta alla sola prima nascita, e

alle minoranze “etniche” delle zone rurali fu concesso

un secondo figlio in caso il primo parto avesse dato luce ad

una figlia femmina. Soltanto coppie composte da coniugi entrambi

figli unici potevano avere due bambini. L'idea di chiudere il

rubinetto delle nascite effettivamente ha finora impedito a

400 milioni di cinesi di venire al mondo (BBC 22/11/13) riducendo

senza dubbio la crescita demografica, ma il suo razionalismo

radicale e a cuor leggero applicato a monte ha provocato enormi

effetti collaterali a valle. Malgrado certa stampa italiana

abbia sbrigativamente dato il suo “addio alla politica

del figlio unico” dal pulpito nazionale (Repubblica 29/12/13),

nello scorso novembre la politica demografica è stata

piuttosto allentata dal governo cinese, non abolita, consentendo

un secondo parto alle coppie in cui anche uno solo dei coniugi

sia figlio unico. Tuttavia un imprevisto squilibrio nella popolazione

cinese è già innescato e fuori controllo.

L'esito più evidente di questi decenni di sperimentazione

biopolitica è stato infatti uno sbilanciamento di genere

all'interno della nazione cinese. La popolazione maschile è

diventata di molto superiore a quella femminile, e i dati demografici

(da considerare certo riduttivi, salvo fidarsi delle stime propagandistiche

cinesi) dicono che entro la fine del decennio ci saranno 24

milioni di uomini privi della possibilità di trovare

una moglie (BBC 15/11/13). Tina Rosenberg (NYT, 19/08/09) riporta

che in conseguenza alla scellerata politica statale cinese ogni

anno sono nate 1.5 milioni di femmine in meno, e molte altre

sono morte entro il quinto anno di vita per mancanza di cure,

assistenza medica ed attenzioni. Emily Oster (Harvard University)

nel 2005 aveva cercato di sostenere la scivolosa tesi biologista

secondo cui la scarsa natalità femminile fosse da imputare

semplicemente a madri cinesi largamente affette da epatite B

per carenza di vaccinazioni mediche, portate quindi da fattori

meramente biochimici e patologici a generare più figli

maschi (l'influenza stimata era niente meno che il 50% delle

nascite). Tuttavia studi più approfonditi condotti con

Gang Chen, Xinsen Yu e Wenyao Lin (2008) hanno smentito che

l'affezione da epatite B avesse incidenze così rilevanti

sul sesso del nascituro, ed hanno dedotto che la carenza di

donne nella Repubblica Popolare Cinese non fosse affatto una

questione strettamente scientifica e biomedica.

La politica del figlio unico è stata infatti applicata

sulla popolazione come una mera manovra di logica razionale,

una pianificazione tecnico-scientifica, un calcolo matematico

esatto, tralasciando una variabile culturale fondamentale nelle

condizioni iniziali del sistema: la preferenza culturale cinese

per i primogeniti maschi all'interno di un ordine sociale fortemente

patriarcale. Il provvedimento del '79 ha dato il via ad enormi

campagne statali di sterilizzazione delle donne, a sanzioni

pecuniarie sui secondi figli, ad aborti forzati perpetrati dalle

autorità governative, ma anche a infanticidi spontanei

di figlie femmine da parte di una popolazione profondamente

maschilista. Gli studi antropologici di Monica Das Gupta in

Cina e in India mostrano che molte famiglie trascurano volentieri

le figlie femmine in favore dei maschi, e curiosamente questo

accade più spesso nelle aree più ricche anziché

in quelle più povere. Dove c'è povertà,

figli maschi e figlie femmine sono democraticamente deprivati

di beni e servizi, ma laddove esistono delle pur magre risorse

da investire in istruzione, vaccini e assistenza medica, le

famiglie cinesi accudiscono i maschi e lasciano le femmine al

loro destino. La stessa spietata logica economica si è

vista in azione anche nel parto: desiderando figli maschi che

potessero accumulare beni e occupare posizioni di rilievo nella

società, le famiglie hanno fatto largo ricorso ad esami

a ultrasuoni illegali, aborti clandestini e infanticidi per

essere certe di massimizzare le possibilità di ottenere

un nascituro maschio. «Una cultura patriarcale rende la

nascita di un figlio maschio una necessità sociale e

finanziaria», scrive Rosenberg parafrasando Das Gupta.

Come rimediare quindi alla carenza interna di donne, se non

importandole dall'estero?

|

| Bambino

H'mông |

E in Vietnam si scatena l'uragano

Da decenni ragazze fra i 16 e i 22 anni scompaiono continuamente

lungo i 1.300 km che separano il Vietnam settentrionale dalla

Repubblica Popolare Cinese, e in modo drammaticamente crescente

dagli anni '90. I dati ONU – SIREN sostengono che almeno

il 70% delle donne vietnamite che cadono in preda al traffico

internazionale di esseri umani finisce in flussi di mercato

diretti in Cina, e fra il 2001 e il 2005 le vittime salvate

e riportate in patria per opera delle agenzie anti-traffico

ammontano a più di 1.800. La domanda cinese richiede

tanto prostitute quanto mogli, e al di qua del confine la fascia

di popolazione più vulnerabile, ingenua, povera e ignorante

è quella delle minoranze, in particolare Zao e H'mông.

Stimare un numero delle sparizioni sarebbe un'impresa ardua:

nessuna ricerca approfondita è stata ancora avviata ed

è difficile stimare statisticamente la sparizione di

non-cittadini senza documenti sperduti per villaggi di montagna.

Tuttavia la certezza empirica è che visitando i villaggi

intorno a Sapa non c'è insediamento H'mông che

non abbia subito decine di sparizioni nell'arco degli ultimi

anni. Tutti sanno qualcosa di certe ragazze rapite e vendute

verso la Cina, tutti hanno un'amica o una parente sparita e

mai più sentita. Chou, una giovane H'mông di Sapa,

è stata rapita e venduta oltreconfine due anni fa per

5.000 $ ad un marito cinese. Un giovane H'mông l'ha avvicinata

amichevolmente durante il “mercato dell'amore”,

una delle occasioni sociali in cui i giovani H'mông si

incontrano e si conoscono, e le ha fatto la corte a lungo, dichiarandole

il suo amore e trascorrendo molto tempo con lei. Una notte,

quando il legame di fiducia era diventato sufficientemente forte,

l'ha portata oltreconfine in motocicletta, vendendola al primo

gradino del traffico di esseri umani. Chou, 16 anni, è

stata spostata per giorni da un luogo all'altro (ossia venduta

e ricomprata, con relativi aumenti di prezzo in quanto merce)

e infine trattenuta in una stanza insieme ad altre giovanissime

ragazze. Sistematicamente gli agenti del traffico hanno portato

uomini e ragazzi cinesi a visitare la stanza, uomini e ragazzi

in cerca di moglie, finché uno di essi ha deciso di comprarla

per il suo matrimonio. Chou ha quindi preso marito col benestare

della famiglia di lui, è stata fornita di documenti falsi

dai trafficanti ed è rimasta reclusa in casa per sette

mesi, senza sapere nemmeno dove si trovasse nell'enormità

sconfinata della Repubblica Popolare. Su due piedi la sua famiglia

ha creduto che la figlia fosse stata rapita dal giovane H'mông

per una richiesta di matrimonio, racconta la madre, ma nei tre

giorni di attesa previsti dallo zij poj niam Chou ha

fatto in tempo a percorrere mezza Cina, passando da un trafficante

all'altro per migliaia di chilometri. L'ultimo gradino del traffico

da parte cinese è organizzato come una banalissima operazione

di acquisto, con agenzie che si occupano di procurare mogli

ad aspiranti mariti cinesi, o prostitute esotiche per un bordello

che ha posti vacanti. Il crimine diventa procedura burocratica,

transazione di capitale, azione quotidiana. Il villaggio di

Chou non ha avuto sue notizie per un anno, finché la

ragazza, guadagnata un po' di fiducia da parte del marito, non

è entrata in possesso di un telefono cellulare col quale

ha contattato segretamente un'amica europea ad Hanoi, che a

sua volta ha avvisato la OMG Blue Dragon Children Foundation,

la quale ha preso in carico il suo salvataggio cooperando con

le autorità vietnamite e cinesi.

«Il trafficante non è affatto un cattivo da film

che va in giro con il passamontagna» spiega Michael Brosowski,

fondatore della Blue Dragon di Hanoi, «è quasi

sempre una persona che la vittima conosce più o meno

bene, una persona di cui si fida e che al momento opportuno

la tradisce, vendendola per sfruttamento lavorativo, sessuale

o come moglie. Ogni anno salviamo circa 70-80 bambini sugli

11 anni dallo sfruttamento del lavoro minorile e circa 15-20

ragazze dal mercato sessuale. Li portiamo fuori dalla fase critica

e li seguiamo nel reinserimento nella società, nel proseguimento

degli studi, nell'ottenimento di un lavoro dignitoso, diamo

loro un posto dove stare e li rappresentiamo di fronte al tribunale

contro i trafficanti. Una delle sfide maggiori è definire

che cosa sia il traffico di esseri umani sul campo: ci sono

moltissimi casi di traffico in Vietnam che non sono riconosciuti

come tali, che passano come azioni comuni, normali, familiari,

addirittura come favori».

Ascoltando le parole di Michael non posso che ripensare alla

lezione di Hannah Arendt in La banalità del male,

alla necessità di oltrepassare il senso comune che conduce

a identificare il nemico con individui mostruosi e raccapriccianti;

penso all'assurda cinematografia commerciale americana che disegna

quotidianamente psicologie sinistre e contorte per improbabili

maestri del male, laddove le basi del crimine sono spesso di

natura sociale e le azioni più mostruose perpetrate da

uomini mediocri e solerti, da normalissimi burocrati qualunque

che fanno il loro innocuo e letale dovere con fede cieca verso

l'autorità di turno, uomini più o meno in buona

fede, più o meno ricattabili, più o meno indifferenti.

Penso proprio ad Eichmann, che imputato delle deportazioni naziste

a Gerusalemme affermava di essersi occupato in fondo semplicemente

di “trasporti”. L'umanità conosce infinite

forme di adattamento all'ambiente sociale e finisce per naturalizzare

condizioni culturali che appaiono a prima vista disumane e inammissibili,

e lo fa fino al punto che definire “disumane” azioni,

comportamenti e strutture così costantemente ricorrenti

nella storia della nostra specie sembra solo un modo per non

guardare nello specchio che cosa sia questa umanità.

Penso al male prodotto semplicemente dalla centralizzazione

del potere politico, alle responsabilità che riposano

nelle istituzioni statali che promuovono la disuguaglianza di

genere e di classe, il nazionalismo contro tutti, l'attribuzione

differenziata di diritti alle diverse parti sociali e a tutte

le sfumature dei più logici razionalismi biopolitici.

Penso agli studi di Paul Farmer nella poverissima Haiti in preda

all'HIV, e a ciò che a suo tempo chiamò “violenza

strutturale” per indicare proprio quei meccanismi di oppressione

che sembrano colpa di nessuno, alla violenza indiretta di un'organizzazione

sociale che, basata sulla disuguaglianza, diventa infaticidio,

traffico di esseri umani, miseria, abusi sessuali, malattia,

riproponendosi nei percorsi storici e politici che producono

inevitabilmente sofferenza e violenza all'interno di una società.

Penso alla biopolitica cinese senza un vero volto se non quello

illegittimo di un vago “Congresso Nazionale del Popolo”,

senza veri colpevoli se non migliaia di burocrati e marionette,

ma che provoca violenza quotidiana su nomi e cognomi H'mông

e Zao, nomi e cognomi scritti su un volto e invisibili all'anagrafe.

Le famiglie H'mông e le loro tradizioni si trovano inesorabilmente

nell'occhio del ciclone di condizioni strutturali che si impongono

loro sia dall'interno vietnamita sia dall'esterno cinese, mediante

timbri e provvedimenti legali, pianificazioni sociali, governi

centralizzati senza legittimità, discriminazioni nell'attribuzione

di diritti, velleità di ascesa socio-economica che portano

le donne a prostituirsi agli uomini, gli uomini a prostituirsi

all'industria, una madre a vendere tre figlie al traffico e

a finire in prigione. Penso a tutto questo, e alla difficile

lotta quotidiana di chi come Michael, con gli occhi aperti fuori

dall'oppio della normalità, si domanda quali conseguenze

inesorabili provocherà chissà quale farfalla che

sta battendo le ali dall'altra parte del mondo.

Moreno Paulon

Le informazioni e le storie qui raccontate sono

state raccolte nel corso delle ricerche di The

Human Earth Project.

|