L'etica dalla padella della biologia

alla brace della filosofia

1.

Allorché cerca di concludere qualcosa intorno all'origine

ed all'evoluzione del senso morale, Piero Borzini – in

Diventare umani - dice che esso “deriva da intricate

interazioni tra biologia e cultura”, non certo da “inesplicabili

salti ontologici”, evolvendosi “in modo naturalistico

all'interfaccia tra le capacità cognitive e gli adattamenti

culturali”.

2.

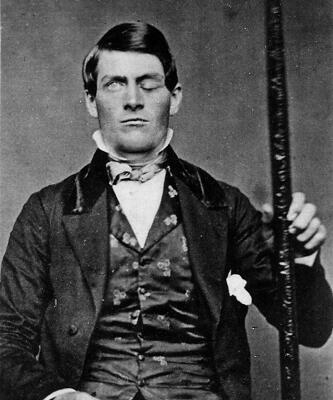

Ormai famoso nella letteratura neurologica è il caso

di Phineas Gage. Minatore americano, venticinquenne, nel 1848

fu vittima di un incidente mentre lavorava ad una ferrovia:

provocò incautamente un'esplosione e la sbarra di ferro

che stava utilizzando gli schizzò in faccia entrandogli

da sotto un occhio e uscendogli dalla zona prefrontale del cervello.

Dopo il primo stordimento e nonostante la ferita, Gage fu in

grado di andare con le proprie gambe fino al medico più

vicino e sopravvisse altri dodici anni. Ce ne sarebbe già

a sufficienza per entrare nella storia, ma, nella storia della

neurologia, il caso è stato oggetto di infinite discussioni

anche per un'altra ragione. Dopo l'incidente, furono rilevate

nel giovane “rilevanti alterazioni del carattere”,

ovvero “modifiche dei tratti psichici” – detto

più esplicitamente: prese a bestemmiare come un carrettiere

(il che, sia detto di passaggio, sarebbe anche comprensibile

per uno che subisce un incidente del genere), divenne violento

e irascibile e, dunque, del tutto inaffidabile. Forte –

di conseguenza – è stata la tentazione dei neurologi

di identificare la zona prefrontale del cervello – quella

squarciata dalla barra di ferro del povero Gage – come

la “sede” delle facoltà morali, la cabina

di regia in cui si decide cos'è bene e cos'è male

scegliendo magari l'uno e non l'altro.

|

| Phineas Gage con l'asta di metallo

che gli trapassò

il cranio |

3.

Borzini rifugge, dunque, dai facili riduzionismi, evita con

cura di confinare in una zona del cervello una facoltà

fondamentale per la vita sociale come quella del senso morale.

Fa bene, perché le conseguenze politiche della sostituzione

di qualcosa di mentale con qualcosa di fisico sono sempre gravi.

4.

La sottrazione dell'etica all'ambito di competenza del biologo

dovrebbe essere ricompensata meglio di quanto non sia avvenuto

e di quanto, tuttora, avvenga.

Da scettico onesto qual era, in Critica della morale,

il filosofo Giuseppe Rensi finisce con l'affermare che, alla

luce delle “teorie morali che sono andate formulandosi

nel corso della storia della filosofia”, è impossibile

“formulare un principio che possa anche lontanamente vantare

una legittima pretesa alla validità universale”.

Per esempio: “stringi stringi, in fondo alla dottrina

morale di Platone (come in fondo forse a tutte) v'è un

circolo vizioso, derivato necessariamente dall'impossibilità

di dare una determinazione del bene: l'uomo buono è colui

che ha la conoscenza del bene (che sa rivolgere la propria anima

all'idea del Bene, come vuole La Repubblica); e il bene

è ciò che è conosciuto come tale dall'uomo

buono”.

5.

Si ricorderà che sia Mussolini che Hitler – diciamo

in gioventù – hanno avuto i loro guai giudiziari.

Il primo, ancora socialista rivoluzionario, portato in giudizio

nel 1911 non rinuncia alla propria filippica e, ai giudici,

dice: “assolvendomi, soddisferete i miei desideri, restituendomi

al mio lavoro e alla società. Ma condannandomi mi onorerete

perché davanti a voi non siede un malfattore né

un delinquente comune, ma un assertore di ideali, un agitatore

di coscienze, un soldato di una fede che esige il vostro rispetto,

poiché reca in sé il presentimento del futuro

e la grande forza della verità”.

Il secondo, nel 1923, dopo il putsch di Monaco, davanti ai suoi

giudici, pur mettendola giù con minor aulicità,

dice: “Io sono l'unico responsabile, ma non per questo

sono un criminale (...) perché la storia ci assolve”.

Rappresentano una scappatoia pragmatica – pragmaticissima

– al circolo vizioso di Platone. Non ce la fanno a dire

che ciò che è buono lo decido io, ma dicono che

ciò che è buono lo decide la Storia. Inventano

un Senno di Poi assolutizzato e nobilitato – facendo finta

di dimenticare che, comunque, questo Senno di Poi è quello

di chi vincerà – di chi avrà il potere di

scrivere la Storia fino a che, qualcuno, poi, a sua volta, avrà

il potere di riscriverla.

6.

D'altronde, come dice Carl Schmitt “ogni idea politica

prende una certa posizione nei confronti della 'natura' dell'uomo

e presuppone che esso sia 'per natura buono' o 'per natura cattivo',

inevitabile” – per lui che si iscrisse al Partito

Nazionalsocialista tedesco – “è la conclusione:

l'uomo è cattivo e ingannatore”.

Che “il male proviene dall'uomo” sia la tesi preferita

del pensiero destrorso - la tesi in virtù della quale

ogni forma di autoritarismo ed ogni soluzione repressiva diventano

non solo legittime ma doverose – non credo possa ringalluzzire

un granché il versante ideologico opposto o qualsiasi

altro versante. Non è che l'affermazione opposta –

quella che vorrebbe la natura dell'uomo “buona”

– porti a chissà quali soluzioni migliori. Pur

sempre si tratterebbe di valori contro valori, giudizi contro

giudizi, infondati gli uni come gli altri – dichiarazioni

per partito preso.

7.

Il giudizio etico – come qualsiasi altro giudizio –

dipende dall'aver assunto qualcosa – un comportamento

sociale, per esempio - come punto di riferimento, come paradigma

e dall'aver poi confrontato un comportamento successivo con

questo. Se il risultato del confronto è un'uguaglianza

avremo, dunque, il giudizio di “buono” – “bene”,

“giusto”, etc. – e se il risultato è

una differenza avremo il giudizio opposto. Se un'autorità

sociale sufficientemente forte – il Mosé di turno

– fa approvare la Tavola delle Leggi, tutto ciò

che da questa Tavola si discosta in termini di comportamenti

individuali potrà essere considerato “deviante”,

pericoloso per la stabilità dell'ordine sociale. Se,

poi, questa Tavola delle Leggi riesco ad ascriverla ad un'autorità

superiore al Mosè di turno medesimo, meglio, perché

la sua validità non potrà più essere messa

in discussione venendo meno, per esempio, l'autorità

del Mosé di turno.

Assumendo questo punto di vista – riconducendo, cioè,

l'etica ai processi decisionali che l'hanno costituita –,

allora, l'uomo – con buona pace dei filosofi e di tutti

i moralisti – non è né buono né cattivo,

ma viene definito in un modo o nell'altro a seconda che rispetti

o meno i paradigmi dati e presi in considerazione. Una morale

rivoluzionaria dovrebbe prendere le mosse da questa consapevolezza.

8.

Tornando all'evoluzione. I paradigmi cambiano. Cambiano i paradigmi

scientifici come i paradigmi di ordine etico. Solo una concezione

autocontraddittoria della scienza e della morale – quella

che le vorrebbe farsi carico l'una del rappresentare la realtà

e l'altra del rappresentare la verità – può

indurre a pensare che i paradigmi, inscalfibili dall'evoluzione

di natura e cultura, permangano in eterno.

Felice Accame

Nota

Il libro di Borzini è pubblicato da Aracne, Roma 2013

e la citazione è a pag. 387. La vicenda di Phineas Gage

può esser letta in tanti libri di storia della neurologia.

Fra questi, cfr. C. Morabito, La cartografia del cervello

(Franco Angeli, Milano 1996). Il libro di Rensi fu pubblicato

da Etna Editrice, Catania 1935. Le citazioni sono rispettivamente

a pag. 43 e pag. 169. Le argomentazioni di Mussolini e Hitler

– che sono, peraltro, in buona compagnia – sono

ricordate da I. Kirkpatrick, Mussolini: Study of a Demagogue,

Odhams London 1964 e citate da Philip Abrams, Sociologia

storica, Il Mulino, Bologna 1983, a pagg. 359-360. La citazione

di Carl Schmitt è tratta da Teologia politica,

in G. Miglio e P. A. Schiera (a cura di), Le categorie del

'politico', Il Mulino, Bologna 1972, pag. 77. La sciocca

banalità del “male” che “proviene dall'uomo”

è un luogo comune diffusissimo non solo nel pensiero

delle destre storiche, ma anche – il che sia detto senza

volerlo distinguere di un granché – in consistenti

porzioni del pensiero cattolico. Per un caso, cfr. J. Donoso

Cortes, Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo,

Rusconi, Milano1972, pp. 185-186. |