Alla

base

dell'evoluzione socialePer la prima volta in italiano viene tradotto e pubblicato

il digest di Mutual Aid (Altruismo e cooperazione

in Pëtr A. Kropotkin, Negretto editore, 2013, pp. 218),

compendio o sunto de Il mutuo appoggio di Kropotkin,

che la scrittrice femminista libertaria Miriam Allen de Ford

curò nel 1945 per conto dell'editrice Haldeman-Julius.

Come spiega bene l'ultimo capitolo della prefazione, questa

casa editrice, fondata da un ex giornalista squattrinato e dalla

scrittrice e suffragetta americana Anna Haldeman, aveva un indirizzo

radicale e controcorrente e pubblicava in prevalenza testi anticonformisti

e antagonisti dell'area della sinistra radicale. Si distinse

anche pubblicando digests, cioè compendi sunti

e riduzioni di classici del pensiero e della letteratura mondiali,

curandone la diffusione tra i ceti sociali più poveri,

in particolare tra lavoratori e migranti con lo scopo di una

divulgazione della cultura.

Nell'introduzione, la stessa De Ford chiarisce che per comprendere

appieno l'opera di Kropotkin sarebbe indispensabile leggere

l'edizione integrale. Si era comunque impegnata in questa riduzione

con lo scopo precipuo di favorire la comprensione e la divulgazione

del Mutuo appoggio, perché riteneva meritasse

d'esser conosciuto per l'importanza e la validità di

ciò che asserisce. Sostiene la cooperazione e l'aiuto

reciproco come base di sopravvivenza ed evoluzione all'interno

delle specie, contrapposti alle posizioni del darwinismo di

destra che sosteneva che la perpetuazione evolutiva delle specie

si fonda invece sul “conflitto permanente” e la

“lotta per la vita”. L'una è la visione mutualistica

di un anarchico, l'altra è la giustificazione della guerra

per il potere e della competizione capitalistica.

In questa edizione italiana è veramente interessante

la prefazione di Giancorrado Barozzi che ne è il curatore.

Vi svolge un'ampia e minuziosa disamina, puntuale e aggiornata,

di come la ricerca scientifica abbia continuato ad aggiornare

e arricchire, confermando e rafforzando al tempo stesso, la

concezione/proposta di solidarietà sociale che fece a

suo tempo Kropotkin col Mutuo appoggio, raccolta di «una

serie di articoli usciti in precedenza (tra il 1890 e il 1896)

sulla rivista The Nineteenth Century, in risposta al

manifesto del darwinista Thomas H. Huxley sulla Lotta per

l'esistenza nella società umana, apparso sulla stessa

rivista londinese nel febbraio 1888» (pag. 13). Kropotkin

rovesciò completamente il paradigma che poneva la competizione

e il conflitto alla base dell'evoluzione sociale.

Barozzi ci mostra come negli ultimi decenni la scienza, trovando

continue conferme nello studio e nella ricerca antropologica

e naturalistica, abbia completamente riconosciuto la cooperazione

e la mutualità quali fondamentali fattori di evoluzione.

Nel 1998, a distanza di circa un secolo dalla pubblicazione

di quegli articoli, il paleontologo statunitense Stephen Jay

Gould sulla rivista Natural History riprese quella concezione

e la rivalutò sottolineandone l'estrema importanza. Dopodiché

diversi scienziati e studiosi hanno ampliato, e continuano tuttora,

le conoscenze e le conferme di quel filone di pensiero di cui

Kropotkin fu l'iniziatore. Tra tutti particolarmente importante

l'antropologo e saggista Ashley Montagu, che curò l'edizione

del 1955 de Il mutuo appoggio (ristampata nel 2005) scrivendo

la prefazione e curando la bibliografia del “fondatore

del comunismo anarchico Petr Kropotkin”, come lo definisce.

Per un primo significativo approccio al Mutuo appoggio

e per capire e conoscere aggiornamenti e approfondimenti della

ricerca scientifica che lo valorizzano, questa pubblicazione

su Altruismo e cooperazione in Pëtr A. Kropotkin

rappresenta perciò una lettura puntuale e interessante.

Andrea Papi

Un'offesa

al potere

Ostaggi a teatro (Ferrari Editore, 2013, pp. 208, €

15,00) raccoglie, in un unico volume, tutto il teatro di Angelo

Gaccione. Quattordici lavori di forte impatto e di tono diverso:

dalla commedia brillante Tradimenti al massacro della

Comunità Valdese nella Calabria del Cinquecento; dalla

farsa che dà il titolo al volume ad un testo altrettanto

duro come Stupro; da La finzione a Single,

ad Hermana, a La seduta, e così via, in

un continuo cambio di stili, dal brillante al farsesco al drammatico

e con una scrittura “chirurgica”, come l'ha definita

Pino Aprile, che non trova riscontri nei drammaturghi italiani

contemporanei. È un volume di 208 pagine e copre un arco

di tempo di oltre vent'anni: dal 1985 al 2007, e dunque non

è possibile darne conto per intero in una semplice nota

come questa.

Il libro edito dall'Editore Ferrari si apre con una citazione

di Primo Levi: “Non è lecito dimenticare, non è

lecito tacere. Se noi taceremo, chi parlerà?”;

è una epigrafe per il dramma La porta del sangue,

il primo dei 14 testi teatrali. Su questo dramma Roberto Guiducci

scrive nell'introduzione (pag. 12) : “...il potere

in quanto tale non ha ideologie se non apparenti e legittimanti,

mentre la sua essenza è sempre monotonamente identica,

e porta, come costante storica, alla altrettante monotona tragedia

della repressione più spietata in nome di religioni o

ideologie completamente intercambiabili nel loro inganno. E

contro l'ottimismo del Cristo, secondo cui gli ultimi sarebbero

stati i primi, le “voci” che parlano nella sacra

rappresentazione di Gaccione dicono con durezza:

“I giusti non si aspettino giustizia

Gli innocenti non si aspettino premi

Così è scritto sulla pietra della verità”

E le “voci” fatte emergere da Gaccione, concludono:

“Cosa può lavare il sangue?”

“L'offesa”

“Cosa può levare l'offesa del sangue?”

“Il sangue”

“Cosa resta dopo il sangue?”

“Il sangue”.

Dunque, nessuna redenzione, in questa visione spietatamente

tragica e pessimista.

È già una novità anomala che un editore

italiano pubblichi un libro di testi teatrali. Diventa ancora

più anomala quando si viene a sapere, leggendoli, che

alcuni dei testi, se non tutti, non troveranno mai un regista

o una compagnia teatrale così spericolati da sfidare

il rischio di affrontare dei testi così forti. Quel che

Angelo Gaccione ha scritto è un'offesa al potere, diabolico

e non angelico.

Morando Morandini

Se la poesia

mette a fuoco la vita

Ieri pomeriggio sono stata dal gommista con Davide Rondoni.

Insieme. A fissare “il chiaro ottobre che finisce/fuochi

dietro agli alberi/tra l'odore di copertoni bruciati”.

Eravamo lì, con sue le parole e la puzza che si infittiva.

In una realtà dove “l'allegria è/uno schianto”.

Ma prima in libreria sono stati “Gli alberi, gli alberi,

gli alberi”, sullo scaffale “Poesia”, a piantarmi

su questo argine. Per guardarli “disegnati/con ineffabile

cura”.

Davide Rondoni, “cristiano cattolico anarchico”,

poeta, è nato nel 1964 a Forlì. E io che non m'intendo

di poesia, sento la sua poesia, questo suo Si tira avanti

solo con lo schianto (WhiteFly Press Snc, 2013, euro 12,00),

vibrarmi dentro in un viluppo che mi incalza. Frammenti di vita

– persone viaggi sensazioni – che mi sono estranei.

E che forse nemmeno mi piacciono. Che non fanno parte del mio

mondo. E che Davide “soprannomina”. Perché

“quando la realtà ci viene incontro”, dice

lui, “le parole non possono più rimanere le stesse”.

E lui le parole le tratta. Lui e loro sono assieme davvero.

Così mi lascio soggiogare dal commiato elegante del suo

barbiere, “che lavora/con la 'zigaretta' tra le labbra/fottendosene

come un dio/dei divieti e della salute”. E accetto perfino

che questo barbiere diventi il mio “patrono, l'estremo/dono

del cielo ai combattenti/per qualcos'altro dallo stupido benessere

delle copertine”.

In questa raccolta, accanto a ogni poesia scrivo qualcosa. Spesso

questo qualcosa è solamente “bella”. Che

vuol dire tutto e vuol dire niente. Non importa... Purché

io possa essere “ginocchia bellissime”, “la

convessa/dolce fine di me”. Amare il suono di queste parole,

assaporarne l'amalgama, la consistenza.

Non sono, non mi ritrovo, nella “realtà”

che Davide mi sta offrendo. E lui lo sa. Ma scrive: “Dio

ci ha creati diversi per pensare a Lui/fino alla morte/degno

di ogni lode e di ogni grido”. Sono d'accordo. Non tanto

su dio... Sulla diversità sì, però. Quindi

torno alla poesia. A questa vita che Davide mi restituisce salata

sulla lingua. Cerco “il suo muso ferito/di tigre”.

Desidero i suoi artigli. Perché “Non si tratta

di avere molto coraggio/né di essere saggi”, ha

ragione Davide. Quanto, vivendo, di “mirare/a una felicità

micidiale./E non temere il crepacuore”. (...E comunque

sì, Davide, “la poesia mette a fuoco la vita”.)

Davide Rondoni ha pubblicato alcuni volumi di poesia, tra i

quali Apocalisse amore, Mondadori 2008, Avrebbe amato

chiunque, Guanda 2003, Compianto, vita, Marietti

2001 e Il bar del tempo, Guanda 1999, Rimbambimenti,

Raffaelli 2010, Si tira avanti solo con lo schianto,

Whyfly 2013, con i quali ha vinto alcuni dei maggiori premi

di poesia. È tradotto in vari paesi in volume e rivista.

Eccetera...

www.daviderondoni.altervista.org/public2/index.php

Emanuela Scuccato

Moltitudine

e grammatica

Spinoza

contro Hobbes Spinoza

contro Hobbes

Cosa c'entrano Spinoza e Hobbes con noi, con il nostro tempo

e le questioni che ci riguardano dappresso? A poco verrebbe

da dire, ma leggendo Grammatica della moltitudine di

Paolo Virno, recentemente riedito da DeriveApprodi (la prima

edizione è del 2002), il confronto con i due filosofi

del Seicento non si rivela polemica oziosamente accademica.

I due incarnano visioni della sfera pubblica fra loro incompatibili,

quella fra popolo e moltitudine. Vediamole.

Per Spinoza la nozione di multitudo è l'architrave

della libertà civile. Con tale espressione vuole indicare

una pluralità di soggetti in quanto tale, che resiste

a ogni tendenza omologante. La moltitudine si costituisce e

si mantiene come rete di individui, come aggregazione di singolarità,

quindi va sempre declinata al plurale. La reductio ad unum

è un arnese che non funziona con la moltitudine. Certo

si dà collettività, ma la dimensione collettiva

qui non è centripeta, non è il luogo su cui fondare

l'unità statuale e le sue gerarchie, ma apre la possibilità

a forme democratiche orizzontali, recalcitranti nei confronti

di ogni forma di delega e di rappresentatività (democrazia

diretta, radicale, partecipativa, ecc.).

Hobbes, dal canto suo, detesta la moltitudine, l'esistenza sociale

e politica dei molti in quanto molti è vista pericolosa

rispetto all'esistenza di quell'entità che incarna il

monopolio di ogni decisione politica e di ogni violenza; stiamo

parlando dello stato, se non lo si è capito. Per Hobbes,

alla multitudo va contrapposto il popolo. Se la moltitudine

non ama lo stato, il concetto di popolo, al contrario, è

legato a filo doppio con ciò che incarna lo stato. Affinché

si dia stato ci dev'essere il popolo e viceversa. La moltitudine

può esistere solo prima della nascita dello stato, vale

a dire prima del trasferimento dei propri diritti naturali al

sovrano e allo stato. Il ripresentarsi della moltitudine mina

alle basi la legittimità dello stato. Hobbes: «I

cittadini, allorché si ribellano allo Stato, sono la

moltitudine contro il popolo». In breve: quando parliamo

di popolo diciamo qualcosa che rinvia sempre a una trascendenza

(lo stato, il sovrano, le leggi, ecc.), mentre la moltitudine

è il nome di un'immanenza irriducibile.

Maledetti quegli anni!

Ci fermiamo qui per quanto riguarda il confronto Spinoza-Hobbes.

Il conflitto fra i due appare chiaro, così come risulta

parimenti chiara – dinanzi alla crisi delle varie forme

di delega e rappresentanza civile – la spendibilità

odierna della nozione di moltitudine. Veniamo dunque a noi e

ai nostri problemi. Scrive Virno: «Fu la nozione di “popolo”

a prevalere. “Moltitudine” è il termine perdente,

il concetto che ebbe la peggio. (...) Resta da chiedersi se

oggi, alla fine di un lungo ciclo, non si riapra quell'antica

disputa; se oggi, allorché la teoria politica della modernità

patisce una crisi radicale, la nozione allora sconfitta non

mostri una straordinaria vitalità, prendendosi una clamorosa

rivincita». Il testo di Virno costituisce allora, come

recita il titolo stesso del libro, un tentativo di elaborare

una sorta di “grammatica della moltitudine”, vale

a dire l'enunciazione degli elementi costitutivi di questa forma

alternativa di aggregazione sociale.

Ma il conflitto moltitudine-popolo riecheggia anche nell'ultimo

libro di Mario Tronti, ai tempi uno dei padri dell'operaismo,

dal titolo Per la critica del presente (Roma, Ediesse,

2013), in cui l'autore riprende e riflette su termini quali

“lavoro”, “partito”, “stato”

e, appunto, “popolo”. Per Tronti queste parole antiche,

cariche di storia, mantengono ancora valore nel presente. Congedarsi

da esse non significa altro che fare un gradito regalo ai nuovi

potenti. Leggiamo: «L'operazione di seppellire con disonore

il Novecento, inaugurando un nuovo modo di fare politica, è

venuta agli immaginosi contestatori degli anni Sessanta-Settanta

ed è stata realizzata dai fattivi conservatori degli

anni Ottanta-Novanta. Emerge lì e si impone dopo la figura

dell'individuo sovrano, quando fin lì era sovrano il

popolo, sovrano lo Stato, sovrana la nazione, entità

collettive, dove la sovranità può incarnarsi,

nella storia, ed esprimersi, nella politica». Non ci potrebbe

essere distanza maggiore con le tesi di Virno (ma certe letture

antisessantottine hanno attecchito anche in ambito libertario:

cfr. il pamphlet di Mario Perniola, Berlusconi

o il '68 realizzato, Milano-Udine, Mimesis, 2011).

|

| Paolo Virno |

Moltitudine cosmica?

Sullo sfondo dell'analisi di Virno vi è la riorganizzazione

socio-economica che va sotto il nome di post-fordismo. Contrariamente

alla fase del fordismo e del taylorismo, la cui caratteristica

precipua era la produzione industriale basata sul lavoro ripetitivo,

privo di qualifiche e specializzazioni, il post-fordismo si

caratterizza per l'adozione di nuove tecnologie e nuovi criteri

organizzativi che pongono enfasi sulla flessibilità dei

lavoratori (il libro si chiude proprio con “Dieci tesi

sulla moltitudine e il capitalismo postfordista”).

La moltitudine post-fordista viene letta da Virno sotto i bagliori

del «Frammento sulle macchine» presente nei Grundrisse

di Marx, in cui si parla di General Intellect, l'intelletto

generale della società, l'insieme delle conoscenze, il

sapere da cui dipende sempre più la produttività

sociale. Giungendo a questa conclusione: «la moltitudine

postfordista mette in rilievo sul piano storico-empirico l'antropogenesi

come tale, ossia la genesi stessa dell'animale umano, i suoi

caratteri differenziali. Li ripercorre in compendio, la ricapitola».

Su questa osservazione ci permettiamo di coltivare alcune riserve.

Che il capitalismo post-fordista e la reazione ad esso costituiscano,

tout court, la ricapitolazione della storia della specie

umana è un dono all'Occidente e un omaggio che nessun

capitalismo francamente si merita; al massimo si può

parlare, dentro la storia delle umane genti, di un possibile

esito – uno fra i tanti – rispetto agli infiniti

futuri possibili; altrimenti restiamo irretiti e impoveriti

in una visione lineare e unidimensionale del tempo (quella dell'Occidente

e del capitalismo). La pluralità dei soggetti (per carità,

non riducibile ai lavoratori della conoscenza europei) invoca

la pluralità delle scansioni temporali! Il tempo storico,

infatti, è qualcosa di più complesso e articolato,

prevede dislivelli e torsioni temporali, al cui interno il passato

(anche quello più primitivo) non è mai definitivamente

passato, ma può riaffiorare gravido di futuro.

Questa osservazione sbocca su di un'altra. La “grammatica

della moltitudine” analizza la soggettività nella

sua interiorità (l'intelletto, le tonalità emotive),

così come nella sua socialità (il lavoro, la politica),

ma non compare mai in relazione con tutto il resto (ambiente,

natura, ecosistema, cosmo, Umwelt o con la denominazione

che più aggrada). Insomma, di relazione con l'ambiente

non c'è traccia. O meglio: se ne parla solo in rapporto

al lavoro («il lavoro è ricambio organico con la

natura»); ma, coi tempi che corrono (inquinamenti ed emergenze

varie), considerare la natura solamente come fonte di approvvigionamento

di materie prime è davvero poco. Il soggetto della moltitudine

é così tagliato via (ancora una volta!) da una

relazione con gli altri viventi (piante, animali, cose), se

non rubricandoli a mezzi per i propri fini; ma questo è

proprio un tratto che marca tristemente l'Occidente e la sua

storia. Qui non ci discostiamo di molto dall'antropologia e

dalla cosmologia bibliche che hanno conferito all'uomo quel

potere di dominare e soggiogare ogni forma vivente, e che perdura

fino a oggi. Dalla moltitudine, così intesa, non ci si

può attendere molto. Si tratta allora di andare oltre

tali limiti, la rete di relazioni e comunicazioni plurali, di

cui parla Virno, va raccolta e spinta oltre le soglie dell'umano,

verso un insieme di relazioni e comunicazioni di portata cosmica,

queste sì veramente plurali. Ma qui siamo già

dentro un altro discorso, stiamo alludendo a una nuova grammatica.

Federico Battistutta

Guarire

(da tutto?)

con i libriSi può guarire da razzismo e/o capitalismo e/o sessismo

e/o fanatismo religioso leggendo? Forse no, ma ci sarà

una ragione se sempre nella storia padroni e reazionari di ogni

tipo hanno bruciato i libri.

Un altro dubbio di partenza: la farmacologia (in questo caso

la biblio-terapia) funziona allo stesso modo per tutte le persone?

Certamente no, ha solo un valore indicativo e ognuna/o poi si

aggiusterà farmaci e dosi...

E poi il dubbione, quello grande come la montagna: gli anarchici

hanno le stesse malattie – ci riferiamo al corpo e alla

mente - di tutti gli altri bipedi? In parte sì (dal raffreddore

alla febbre del fieno) ma si suppone che noi libertari siamo

abbastanza differenti che so nel “mal d'amore” o

nello stakanovismo. La differenza però resta abbastanza

grande o, come diceva nella copertina

del numero 387 di “A”, una bella scritta murale:

«Voi ridete perché sono diverso, ma io rido perché

siete tutti eguali».

Ciò premesso, sbirciamo cosa ci consiglia Curarsi

con i libri – sottotitolo: «rimedi letterari

contro ogni malanno», ma proprio “ogni” come

vedremo - di Ella Berthoud e Susan Elderkin: è un volumone

(640 pagine con curioso riflesso verdazzurro per 18,00 euro;

traduzione di Roberto Serrai) con la collaborazione di Fabio

Stassi, pubblicato da Sellerio contemporaneamente ad altri editori

europei.

Alla voce «Razzismo» per esempio leggiamo: «Chiunque

sia vittima di atteggiamenti o comportamenti razzisti –

o chi ancora sia propenso a dare la colpa delle tensioni razziali

alle minoranze interessate – farebbe bene a leggere L'uomo

invisibile, romanzo straordinario e radicale di Ralph Ellison».

Io sono pienamente d'accordo con le due curatrici (in ogni senso)

tranne che sull'utilizzo dell'aggettivo “razziali”:

esistono i razzisti ma non le razze, è bene ricordarselo

anche nel linguaggio. È una voce molto ben fatta e il

libro di Ellison (del 1952) non è invecchiato di un giorno;

alle ultime righe Elderkin e Berthoud rimandano alle voci «vigliaccheria»

e «vergogna». Contro la vigliaccheria «Guarire

con i libri» suggerisce Il buio oltre la siepe

della scrittrice statunitense Harper Lee mentre per curare la

vergogna consiglia L'aiuto di Kathryn Stockett: in entrambi

i casi siamo negli Usa dell'apartheid.

Ultima voce di questa bella enciclopedia (ma anche ricettario

o cofanetto di erbe curative) è «Xenofobia»,

un morbo che ha molte – ma tutte brutte – facce

e proprio per questo il duo Berthoud/Elderkin consiglia un decalogo

librario. Ecco i titoli: Jubiabà di Jorge Amado,

Gridalo forte di James Baldwin, Vedi alla voce: amore

di David Grossman, Un bambino nero di Camara Laye, il

già citato Il buio oltre la siepe, Vita

di Melania Mazzucco, La capanna dello zio Tom (sempre

citato ma poco letto) di Harriet Beecher Stowe, Il colore

viola di Alice Walker, Ragazzo negro di Richard Wright

e Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Ottima

decina ma forse troppo centrata sulle differenze di pelle, dimenticando

che la xenofobia colpisce altre diversità (l'handicap,

la “bruttezza”, la «grassezza», l'omosessualità...):

per una seconda edizione consiglio alle due biblioterapiste

di aggiungere queste altre voci.

Di autori dichiaratamente anarchici c'è Kurt Vonnegut

ma fra i “nostri” conterei anche Alejandro Jodorowsky.

Contro la «mancanza di empatia» le autrici consigliano

E Johnny prese il fucile di Dalton Trumbo. uno dei più

bei libri antimilitaristi che io conosca. Altro grandissimo,

ma in questo caso divertente, libro contro «la truppa

che difende la trippa di chi ha troppo» è Comma

22 di Joseph Heller; vedrete voi a qual proposito. Per affrontare

l'«eutanasia» - chiariscono le autrici: «non

chiamate suicidio quello che suicidio non è» -

si suggerisce Romanzo civile di Giuliana Saladino. Contro

un eventuale «senso di inutilità» sembra

indicata La vita, istruzioni per l'uso di Georges

Perec e contro l'«egoismo» appropriato Qualcuno

volò sul nido del cuculo di Ken Kesey. E che ve ne

pare di Corri coniglio di John Updike per far fronte

alla «voglia di mollare tutto»? Non male curarsi

dall'«essere troppo organizzati» con il Kerouac

di Sulla strada. Per la «fatica del vivere in città»

suggerito un libro di China Mièville, dalle parti della

fantascienza, La città e la città. Sul

morbo della «paternità» ecco un consiglio

“eroico” e uno cialtronesco: La strada di

Cormac McCarthy e Pinocchio di Collodi.

Vi pare abbastanza controcorrente il disturbo di «andare

dietro una donna anche se è una suora»? Probabilmente

chi è libertaria/o soffre più della media dell'«insofferenza

per le case di cure»; io approvo i due rimedi consigliati

ovvero Dino Buzzati e Gesualdo Bufalino. E secondo voi Il

figlio di Bakunin (di Sergio Atzeni) è indicato contro

cosa? Curiosissimo – almeno per chi non conosce il libro

– che il sovversivo La vita agra di Luciano Bianciardi

sia indicato contro l'alcolismo ma anche «per quei giorni»

ovvero la «sindrome premestruale». Fra gli autori

ribelli (o presunti tali?) anche i due «bu» ovvero

Bukowsky e Burroughs. Non poteva mancare Alice oltre lo specchio

ma vi sfido a indovinare per quale terapia è consigliato.

Mi sorprende che le autrici indichino Tempo di uccidere

di Ennio Flaiano come rimedio al «mal di denti»,

io lo vedo meglio per curare «rigurgiti coloniali».

E per lo «stress» ecco un eccellente antidoto: L'uomo

che piantava gli alberi di Jean Giono mentre fra i «10

migliori romanzi brevi» per chi fa la chemio vi sorprenderà

(o no?) trovare Accabadora di Michela Murgia.

Fra i disturbi di lettura che potrebbero riguardare gli anarchici

più che altre persone indicherei «esaurire la propria

biblioteca a forza di prestare libri», «essere infastiditi

dall'eccessiva pubblicità» e forse «essere

troppo occupati per leggere».

Ma forse vale accennare malattie di tutt'altro tipo. È

sempre utile avere una farmacia attrezzata, no?

La dose di 10 medicine per volta torna su 41 disturbi particolari:

«adolescenza» è la prima voce ma ci sono

anche «per quando si resta chiusi fuori», «per

evadere» (non in quel senso), ovviamente «da leggere

al gabinetto», «per fare appassionare il (o la)

partner... alla letteratura», «sulla fine di una

relazione», «da leggere in ospedale», e persino

«per coprire qualcuno che russa». Ipotizzo che anche

nell'area libertaria questi mali siano diffusi.

Ci sono voci più sorprendenti: «perdita della memoria»,

«cervicale», «fare il bullo», «sesso,

farne troppo poco» ma anche «farne troppo»,

«malessere del lunedì mattina», «wanderlust»,

«caffè, non riuscire a trovare una buona tazza

di» oppure «vecchiaia, orrore della», «sentirsi

messo da parte», «vendere l'anima» (direi

che non è roba da anarchici), «furbizia»,

«crisi di identità», «allergia al matrimonio»

(in effetti), «bulimia», «apatia», «tinnito»

(il sibilo alle orecchie), «disoccupazione», «pianto,

bisogno di un bel», la terribile «diarrea»,

la «miopia» (tre eccellenti libri curativi), «tentazione

di vuotare il sacco» (su questo vigilerei al massimo),

«postumi della sbornia» (ehm), «sentirsi un

fallito», «emorroidi»... e persino «tristezza

da compleanno» o «andare a sbattere con l'alluce».

Non potevano mancare i «disturbi della lettura»,

con una trentina di malattie note: dall'«acquisto compulsivo»

al «leggere invece di vivere» passando per «il

desiderio di sembrare colti». E per il comune, banale

raffreddore? Cito: «Non esiste una cura. Ma è un'ottima

scusa per avvolgersi in una coperta insieme a un romanzo»

ed ecco 10 consigli senz'altro da tener presenti.

Daniele Barbieri

Azioni

criminose, terrore, potere

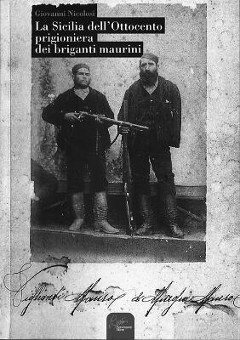

nella Sicilia dell'800Le vicende storiche, cruente e sanguinarie, di quello che fu

chiamato banditismo maurino, perché aveva origine a San

Mauro Castelverde, un paese della Sicilia centro-occidentale,

sono state indagate da Giovanni Nicolosi che vi ha dedicato

un volume (La Sicilia dell'ottocento prigioniera dei briganti

maurini, Vittorietti edizioni, Palermo 2013, pagg. 228 €

15,00), estremamente documentato nella ricostruzione dei fatti

e avvincente e scorrevole nella stesura, che ha un pregevole

andamento narrativo.

I fatti di cui Nicolosi scrive si sono svolti alla fine dell'ottocento

e hanno visto per protagonisti due terribili bande di briganti,

quella di Vincenzo Rocca e Angelo Rinaldi e quella capeggiata

da Melchiorre Candino. La caratteristica peculiare delle due

bande è che hanno operato in un'area estesa della Sicilia,

nel territorio di ben tre province, Palermo, Messina ed Enna,

facendo base nel loro alto, isolato - e per questo inaccessibile

alle forze dell'ordine - Comune: i briganti maurini hanno operato

in paesi, campagne e contrade delle Madonie e dei Nebrodi, le

due catene montuose più suggestive dell'Isola, facendo

dei boschi e delle loro fitte vegetazioni il loro introvabile

rifugio e cercando di costruire di loro stessi - alla maniera

di nuovi Robin Hood – l'immagine di briganti che rubano

ai ricchi e aiutano i poveri.

Azione comune delle due bande fu infatti quella dei sequestri

di nobili e di proprietari terrieri ai fini della riscossione

del riscatto: il rapimento più famoso, ad opera della

banda di Candino, fu quello del barone Spitaleri di Adrano –

un grosso centro agricolo della provincia di Catania - per il

rilascio del quale, il brigante ricevette un compenso, per i

tempi, stratosferico; bersagli e vittime di taglieggiamento

furono anche parecchi nobili della provincia di Enna: il barone

Varisano di Enna, il barone Salamone di Nicosia, il conte Bonsignore

di Leonforte.

Delle bande maurine, Nicolosi racconta la nascita, la vita dei

capi e dei gregari, le azioni criminose di cui si fecero carico,

il terrore che seminarono – non avendo riguardo neanche

per i parenti sospettati di tradimento –, il potere che

esercitarono e la fine violenta a cui andarono incontro: decimati

in uno scontro a fuoco con i carabinieri, capi e membri della

banda Rocca e Rinaldi; trucidati dai fratelli Leanza, campieri

e malavitosi anch'essi, in un podere di Cesarò - un paese

di montagna posto a confine tra la provincia di Enna e quella

di Messina - Candino e i suoi uomini. Dei briganti, Nicolosi

indaga acutamente l'uso che facevano dei comunicati murali e

delle lettere ai quotidiani del tempo per propagandare le loro

azioni e per comunicare con i loro amici e i loro nemici; effettua

poi un'interessante analisi delle foto che li ritraevano: quelle

che gli stessi briganti si facevano fare, in pose eroiche e

da liberatori del popolo; quelle delle forze dell'ordine che

li facevano fotografare da morti, dopo gli scontri a fuoco.

Esamina infine, Nicolosi, il vasto repertorio di canti popolari

che dei briganti narrava, con trepida enfasi, la vita e le gesta,

presentando 'cunti' in gran parte poco conosciuti, come quello

che narra de 'I fatti di Troina', altro paese dei Nebrodi.

Un'opera di microstoria, quella di Nicolosi, che porta alla

luce documenti e avvenimenti circoscritti ad un'area piccola

e remota della Sicilia, ma importante perché mostra bene

ambienti e istanze che causarono il fenomeno del brigantaggio,

che va riconsiderato come una forma di rivolta sociale (non

a caso repressa dai campieri al servizio dei grandi feudatari,

quelli dai quali nascerà la mafia come organizzazione

criminale strutturata, gerarchica e alleata ai potenti): rozza,

violenta, spropositata ma di fatto generata da un contesto storico

di sopraffazione e dominio selvaggio esercitato dai proprietari

terrieri e dai politici del nuovo regno italico, organici ai

loro interessi.

Come ha sottolineato, infatti, nella sua prefazione al volume,

lo storico siciliano Mario Renda, che - riprendendo l'interpretazione

del banditismo come ribellione all'ordine esistente, avanzata

da Hobsbaum nei I ribelli (Einaudi, 1966) - afferma: 'il banditismo

maurino può essere inteso come ribellismo in rapporto

con la società nazionale'.

Silvestro Livolsi

Il

trionfo

dell'egoismo liberaleIl 4 e il 27 marzo del 1986 la rete televisiva britannica Chanell

4 mandò in onda una conversazione tra Cornelius Castoriadis

e Christopher Lasch, moderata da Michael Ignatieff.

Sono trascorsi 28 anni da allora e l'analisi delle ragioni profonde

della crisi della sinistra in Europa, tema dell'incontro, è

ancora attuale. E questo non è un buon segno. I due studiosi

concordano infatti nell'individuare un elemento di tale crisi

che da allora si è dispiegato sino a non essere più

neppure avvertito. Si tratta dell'individualismo liberale che

ha contagiato la cultura di sinistra sino a trasformarla alla

radice. Cornelius Castoriadis e Christopher Lasch (La cultura

dell'egoismo. L'anima umana sotto il capitalismo, Eleuthera

2014, postfazione di Jean-Claude Michéa, traduzioni di

Andrea Aureli e Carlo Milani pagg. 68, euro 8,00) partono entrambi

dalla consapevolezza aristotelica che «quel che noi chiamiamo

individuo è in un certo senso una costruzione sociale»

(p. 9), che «una vita morale è una vita vissuta

in pubblico» (p. 11), che -come sintetizza Ignatieff a

conclusione della conversazione- «nella società

attuale non stiamo più producendo individui capaci di

incarnare la visione aristotelica. Ed è appunto questo

uno dei messaggi forti di stasera, che ci lascia con una domanda

spinosa: siamo ormai un altro tipo di individui? Abbiamo perso

quell'ideale?» (p. 36).

Sì, la sinistra lo ha perso, sostituendo la lotta di

classe con una ideologia dei diritti umani di evidente impronta

liberale, non certo marxiana. Invece che affiancarsi

alla lotta di classe, la lotta contro le discriminazioni ha

sostituito la lotta di classe, segnando in questo modo il

tramonto della sinistra. La lotta contro le discriminazioni

formali è infatti semplicemente liberale, come le tesi

di Friedrich Hayek ben testimoniano. «Sotto l'accorto

magistero di François Mitterrand la 'lotta contro il

razzismo e contro ogni forma di discriminazione prendeva del

tutto logicamente il posto dell'arcaica' lotta di classe, diventando

la nuova buona novella dell'intellighenzia 'illuminata' »

(p. 43).

Nella densa Postfazione Jean-Claude Michéa ricorda

le analisi di Rawi Abdelal, che nel suo Capital Rules

mostra come «la sinistra francese si era addirittura posizionata

in prima linea a sostegno di tutte le lotte della borghesia

europea per sgombrare il campo da tutti gli ostacoli politici

e culturali che si frapponevano all'espansione 'civilizzatrice'

del mercato mondiale deregolamentato e della sua volontà

di crescita illimitata» (pp. 42-43).

Alla lotta per il mutamento delle condizioni sociali di produzione

si è sostituita la «vittimizzazione come unico

criterio di giustizia in grado di ottenere un riconoscimento.

Se si riesce a provare di essere stati vittima di qualcosa,

di essere stati discriminati (e quanto più a lungo lo

si è stati, tanto meglio è), questo diventa la

base su cui fondare le proprie rivendicazioni» (Lasch,

p. 20). Alla coscienza di classe si è sostituita l'enfasi

sull'identità mutevole e volontaria dell'individuo, quando

invece è evidente che «nessuno è senza passato,

anche se la nostra società ci spinge a negarlo, nessuno

ha carta bianca sulla propria identità. [...] Di conseguenza,

è necessario riconoscere i limiti al grado di libertà

che ha ogni individuo di scegliere identità intercambiabili,

magari per cambiarle ogni settimana» (Lasch, p. 31).

I dispositivi concettuali di questa autodissoluzione sono consistiti

-secondo Castoriadis, Lasch e Michéa- nella negazione

delle invarianti antropologiche, nella rinuncia a ogni identità

collettiva a favore dei diritti del singolo, nel mito della

crescita illimitata, al quale sono legati quelli dello 'sviluppo

sostenibile' e dell'equa distribuzione dei profitti del capitale.

Si esprime qui una certa ironia verso coloro che si sentono

di sinistra perché negano che «la differenza tra

un uomo e una donna potrebbe avere un qualche rapporto con la

loro rispettiva anatomia» e che a questo materialismo

somatico preferiscono quella che Michéa definisce «l'ideologia

neospiritualista» dei Gender Studies (p. 44). Di

sinistra sarebbe piuttosto «il radicale rifiuto di un

mondo fondato -in nome della 'libertà individuale' e

dei 'diritti dell'uomo'- sulla concorrenza estenuante di tutti

contro tutti [...]; il rifiuto della conseguente riduzione degli

esseri umani allo statuto di 'atomi isolati privi di consapevolezza

generale' (Engels)». La sinistra del XXI secolo ha rinunciato

alla critica nei confronti di un mondo dominato dall'iperindividualismo

e ha accettato come inevitabile e foriera di opportunità

«una 'società dei consumi' basata sul credito,

sull'obsolescenza programmata e sulla propaganda pubblicitaria»

(pp. 47-48). E quindi «il radicale sradicamento

degli individui e la metodica svalutazione di ogni forma

di appartenenza storica e culturale che lega effettivamente

tali individui a un passato, a dei luoghi o ad altri esseri

(o, in altri termini, l'interiorizzazione da parte di ciascuno

dell'imperativo incondizionato della 'flessibilità' e

della mobilità geografica e professionale generalizzata)

dovevano prima o poi apparire per ciò che essenzialmente

sono: l'imperativo categorico primario del nuovo modo di

vita capitalista, e dunque la verità ultima di qualsiasi

liberalismo realmente esistente» (Michéa, p. 47).

È sulla base di tale consapevolezza, certo assai amara,

che Castoriadis e Lasch «pur attraverso percorsi filosofici

differenti, erano entrambi giunti ad avere lo stesso sguardo

disincantato sulla triste evoluzione delle moderne sinistre

occidentali e su quello che fin dal 1967 Guy Debord definiva

'Le false lotte spettacolari delle forme rivali del potere separato'

(La società dello spettacolo, tesi p. 56)»

(Michéa, p. 41). Un disincanto che li induce ad affermare

che ormai «da lungo tempo il divario destra-sinistra,

in Francia come nel resto del mondo, non corrisponde più

ai problemi del nostro tempo, né riflette scelte politiche

radicalmente opposte» (Castoriadis, Le Monde, 12.7.1986,

qui a p. 57) e a riconoscere «l'obsolescenza del divario

tra destra e sinistra» (Lasch, p. 57).

Ma per entrambi la possibilità della libertà nell'eguaglianza

è sempre aperta. Castoriadis, in particolare, insiste

sulla natura «tragica» della libertà poiché

essa non possiede limiti esterni sui quali fare affidamento

ed è fondata invece sulla pratica dell'autonomia, il

cui modello rimangono per lui sempre i Greci. Nelle loro tragedie,

infatti, «l'eroe non muore perché c'è un

limite che ha violato. Questo è il peccato, il peccato

cristiano. L'eroe tragico muore a causa della sua hybris,

della sua superbia, perché trasgredisce in un contesto

dove non esistono limiti predefiniti. Questa è la nostra

condizione» (p. 35). La negazione del limite sta a fondamento

della presunta razionalità liberale, il cui principio

di crescita indefinita contrasta con la realtà dei limiti

del pianeta, il cui principio di opportunità per tutti

confligge con la realtà del profitto che moltiplica soltanto

se stesso. Contro l'illusione di una crescita illimitata Michéa

ricorda «la distanza politica che separa oggi un 'uomo

di sinistra' (o di estrema sinistra) da un partigiano della

rivoluzione socialista. [Distanza che induce] sempre più

spesso gli ideologi della sinistra liberale ad assimilare ogni

critica della 'crescita' e ogni progetto di rottura radicale

del controllo capitalista sulla vita a una ripresa pura e semplice,

da parte dei 'nuovi reazionari', di idee vetuste espresse dal

'fascismo' e dall' 'estrema destra'» (p. 64).

Questo libro non si limita a una critica argomentata e convincente

dell'individualismo di sinistra. Propone delle alternative lucide

e praticabili, fondate sul fatto che tradizione e mutamento

devono essere viste e vissute in una logica non oppositiva ma

inclusiva di identità e differenza: «Perciò

il problema non è tanto quello di giustapporre l'immobilità

sempre mortifera al cambiamento sempre salvifico (secondo l'abituale

retorica della sinistra), ma di imparare e distinguere i cambiamenti

che possono verificarsi a un ritmo umano (si rivela qui

centrale la questione del tempo sociale e della sua accelerazione

moderna) e quelli che vengono imposti solo in base alla logica

omogeneizzante del mercato globale, del diritto astratto e della

cultura alienante che ne è la traduzione» (Michéa,

nota 21, p. 67). E quindi, conclude Michéa, un programma

politico di sinistra -vale a dire anticapitalista, egualitario

e libertario- deve «definire le istituzioni concrete grazie

alle quali una 'società libera, egualitaria e decente'

(George Orwell) possa conferire tutto il proprio senso a questa

dialettica creatrice tra il particolare e l'universale»

poiché «non è certo demonizzando e bollando

come 'reazionario' ogni sentimento di appartenenza e di filiazione,

non è etichettando per principio come 'passatista' l'attaccamento

legittimo dei popoli alla propria lingua, alle proprie tradizioni

e alla propria cultura (ed è proprio questo oggi il nucleo

residuale di tutte le metafisiche di sinistra) che gli individui

moderni potranno trovare il sentiero verso una emancipazione

possibile, individuale e collettiva, che sia al tempo stesso

reale e davvero umana. Ecco dove sta tutta la differenza

fra una lotta politica che, sulla scorta di quella degli anarchici,

dei socialisti e dei populisti del XIX secolo, mirava innanzitutto

a offrire agli individui e ai popoli i mezzi per accedere a

una vita realmente autonoma (condizione basilare per

ogni vita 'bella' e, possibilmente, felice), e un processo storico

di perpetua fuga in avanti (sotto il triplice pungolo del mercato

'autoregolato', del diritto astratto e della cultura mainstream)

che quasi più nessuno, quanto meno tra le file delle

nostre sfavillanti 'élite', si cura di padroneggiare

a fondo e che potrà solamente condurre (ancorché

santificato con il nome di 'Progresso') a una definitiva atomizzazione

della specie umana» (pp. 54-55).

Non si può dire che non fossimo stati avvertiti.

Alberto Giovanni Biuso

Un

affresco collettivo,

una botta di entusiasmoOltre quaranta i ritratti presentati da Massimo Ortalli (Ritratti

in piedi, dialoghi tra storia e letteratura, La Mandragora,

Imola 2013, pagg. 574, € 32,00), dati alla stampa raccogliendo

i contributi pubblicati sulla rivista anarchica “A”

in nove anni di assiduo, appassionato, puntuale lavoro di sistemazione.

In quasi seicento pagine, sono racchiusi molti tra i variegati

apporti diffusi, di recente o in passato, nell'ambito storico

e letterario in seno all'anarchismo. Un'operazione davvero lodevole

e ben riuscita, mai tentata prima da altri.

Ritratti credibili, come li definisce Paolo Finzi nella sua

convinta e partecipata introduzione all'opera, riprendendo un

motto dell'amico don Andrea Gallo: non mi interessa se tu

sei credente, mi interessa che tu sia credibile.

Ritratti singoli o raffigurazioni plurali, voci corali o assoli,

dai colori caldi o a forti tinte, non delineati seguendo una

linea sequenziale, cronologica, e proprio per questo restituiti

a vita autonoma, in un dialogo con ritratti reali. Il filtro

della letteratura è ampliato da approfondimenti bibliografici,

documenti, lettere, saggi storiografici e fonti iconografiche:

frontespizi di riviste, schizzi, immagini delle copertine di

libri, disegni serigrafati, locandine, manifesti, fotografie

di ritratti “in piedi”, come quella eloquente del

Primo Maggio anarchico, del 1913, riportata in copertina.

Gallerie di affreschi ispirati al titolo dell'opera di Gianna

Manzini Ritratto in piedi del padre Giuseppe, amato,

spesso incompreso. Un rapporto intimo, difficile da conciliare

con l'impegno nella vita pubblica. Memorabili per lei, il Primo

maggio passato con il padre o il cavalluccio sopra le ginocchia

dondolanti di un buffo ometto con la parrucca e i baffi finti,

quale si era presentato Errico Malatesta nella bottega dell'amico

Giuseppe. Mentre fuori, il canto dei libertari si mescolava

con “l'autentico brusìo della vita”.

Cavatori, operai, minatori, falegnami, calzolai, strampalati,

bombaroli, ma anche scrittrici e giornaliste insieme a idealisti,

intellettuali, romantici, sottoproletari ribelli, pacifisti

tolstoiani, ministri anarchici, cavalieri dell'ideale o sognatori.

Una trama cromatica accesa lega tra loro le figure: l'aver creduto

e continuare a credere nelle proprie idee, rischiare in prima

persona, resistere a testa alta e sperimentare sogni possibili,

per cambiare un mondo che non si decide a cambiare.

Incontriamo ritratti come quelli di Pietro Gori, il grande poeta

dell'utopia delle idee libertarie. Anche noi partecipiamo ai

suoi funerali insieme alla sentita solidarietà delle

popolazioni elbane e della Versilia attraverso le parole del

bel romanzo Luigi Regoli anarchico di Angelo Toninelli.

L' autore ci accompagna anche in un viaggio storico nell'anarchismo

agli inizi degli anni Settanta dell' Ottocento: Un sogno

d'amore di un'intera generazione che per prima, dopo l'unificazione

nazionale, sulla spinta della Comune di Parigi, si fa internazionalista,

rivoluzionaria, anarchica.

Accanto, i quadretti di Armando Borghi e dell'instancabile agitatore

Malatesta, redattori del quotidiano Umanità Nova

incarcerati ingiustamente, e di Luigi Fabbri, l'intellettuale

visto con gli occhi della figlia Luce, dopo lo scoppio nel '21

dell'ordigno al Teatro Diana di Milano: “È l'unica

volta che ho visto piangere mio padre”. Morti vendicati

e nefandezza in nome dell'anarchismo ne offuscano l'ideale di

solidarietà ed emancipazione. Incrociamo anche il ritratto

di Giuseppe Mariani, l'unico coinvolto nelle vicende del Diana

e a scriverne, dopo aver maturato in 27 anni di galera il rifiuto

della violenza.

Nell'ampia e ben allestita galleria ci imbattiamo anche in personaggi

meno noti scovati con dedizione certosina. È il caso

del ritratto dell' operaia pisana Jessa Fontana scaturita dalle

pagine di Una città proletaria di Athos Bigongiali,

temuta già a 14 anni per il suo contributo attivo all'anarchismo.

Battagliera, energica, pericolosa, il suo primo arresto, nel

1901 per “istigazione a delinquere”.

Accanto ai ritratti presentati dalla letteratura russa dell'Otto-Novecento,

da Turgenev, a Kropotkin, Dostoevskij, troviamo autodidatti

come Ausonio Zuliani, Tomaso Concordia, Umberto Postiglione

che hanno dato dignità letteraria al teatro degli esclusi

e dei sovversivi. Non teatro minore, ma alto strumento culturale

di sensibilizzazione, coesione e identità, per un proletariato

dal gusto fine e ricercato.

Vengono altresì riabilitati ritratti volutamente dimenticati

da tanta manualistica in uso nelle scuole, come Metello

di Vasco Pratolini.

La conferma che l'anarchismo da sempre ha rappresentato un'

interessante occasione di spunto letterario, anche con i suoi

pregiudizi e stereotipi lo dimostrano le pagine d'appendice

Il figlio dell'anarchico di Carolina Invernizio. Un ritratto

collettivo di tutti gli anarchici dell'epoca che si intreccia

ad altri stereotipi che convivono nella retorica letteraria

in Duri a Marsiglia, di Gian Carlo Fusco: il bandito

gentiluomo e l'anarchico in bilico tra legalità e illegalità.

Un affresco plurale quello della Banda Bonnot. Pino Cacucci,

In ogni caso nessun rimorso tra ricostruzione storica

e invenzione letteraria racconta la delicata questione dello

scontro dialettico interno al movimento anarchico francese agli

inizi del Novecento. Fanno da contraltare le Memorie di un

rivoluzionario di Victor Serge, incarcerato perché

ritenuto implicato nella Banda. Ne è tratteggiato un

ritratto ricco di profonda partecipazione umana.

La funzione pedagogica del romanzo apre le porte della galleria

su L'eroe della folla di Leda Rafanelli. Un ritratto

in formazione quello del protagonista Lorenzo, verso la consapevolezza

dello spirito libertario e delle idee di riscatto sociale, insieme

all'altro ritratto dell'eroe Comunardo, un vero faro di riferimento

per la classe che rappresenta e per la quale lotta.

Emblematica l'altra faccia di un'atavica e primitiva Puglia

di cafoni e analfabeti. Terra nera di Giuse Alemanno,

arida e avara di frutti, tuttavia, a partire dalla seconda metà

dell'Ottocento, terra feconda poiché cultura anarchica

e cultura contadina vi si fondono. Vediamo Bruttacapa- Malatesta,

un ritratto “in piedi”, unica forma di resistenza

al dilagante individualismo e contro la cultura dello sfruttamento.

Ideali vivi, ancora pochi anni or sono, presso la comunità

di Canosa di Puglia, la Carrara del sud, in cui ben si esprime

tra le masse, l'ideale di libertà e fratellanza.

Ritratti onirici e fantastici, concreti e reali introducono

nel romanzo corale Zero maggio a Palermo ben ricostruito

da Fulvio Abbate nel ricordo del popolo della sua città

intorno agli anni Settanta.

E come non lasciarsi appassionare da Caserio, garzone fornaio

a Motta Visconti, ghigliottinato a Lione il 16 agosto 1894,

poco più che ventenne, per aver attentato alla vita del

presidente della repubblica francese Sadi Carnot. Rino Gualtieri

in Per Quel Sogno di un mondo nuovo ci introduce attraverso

una cronaca romanzata nel quadro della Milano metropoli in formazione,

città dello sfruttamento e delle ingiustizie. E nelle

angherie cui erano sottoposti gli italiani costretti ad emigrare

per lavoro in Francia, coglie le ragioni profonde del moto di

protesta che hanno armato il fornaio. Ritratto controverso,

dibattuto, amato, guardato con rispetto anche dall'opinione

pubblica francese e dai giudici, per quel suo senso di giustizia

profondo e di amore altruistico. Ci penserà invece Cesare

Lombroso a tratteggiare del contadino fornaio un ritratto da

psicopatico: l'epilessia ereditata dal padre in Caserio prenderà

forma di “epilessia politica”.

Sempre a Milano, il lucido ritratto di Pino Pinelli è

delineato da Camilla Cederna e da Licia Rognini, moglie di Pino.

Lei stessa un altro bel ritratto “in piedi”, per

la sua caparbietà, il coraggio, la capacità di

resistere e a non lasciar perdere, come emerge dalla toccante

conversazione riportata da Piero Scaramucci. E il volo di Pinelli

dal quarto piano rappresentato in un'atmosfera surreale ironica,

grottesca e sarcastica da Dario Fo, interprete straordinario

di quella controinformazione sulla strage di Milano, che ha

cambiato la storia del nostro paese.

E tra tanti altri da scoprire passeggiando nella galleria, conosciamo

altresì la resistenza nella guerra civile spagnola attraverso

i ritratti di Buenaventura Durruti e di Enrique Castillo. Oppure

l'autoritratto di un anarchico, meccanico d'officina, antifascista,

con le sue memorie dal carcere e dal confino, fino all'internamento

nei campi di concentramento, e nel lager di Dachau per motivi

politici.

La prospettiva dei ritratti in un affresco di colori luminosi

e ombreggiati non poteva che condurci oltreoceano. Il Brasile,

terra mitica, meta di emigrazione di molti libertari italiani.

Ne fa un ritratto corale Zélia Gattai, nel suo fortunato

racconto autobiografico Anarchici, grazie a dio in cui

traspare grande umanità e coerenza ideale dei libertari

italiani, nel loro grande sforzo di lotte sociali ed emancipazione.

Edgar Rodrigues documenta altri due bei ritratti: Oreste Ristori,

fondatore del giornale La Battaglia, uno degli organi

brasiliani di propaganda più diffusi e importanti, insieme

a quello di Alessandro Cerchiai, collaboratore di Ristori oltre

che netturbino, tornitore e grande “maestro”.

Sempre in Brasile, Alfonso Smith, giornalista brasiliano, attraverso

le memorie scritte dallo stesso fondatore Giovanni Rossi sotto

lo pseudonimo “Cardias”, ci presenta la Colonia

Cecilia fondata a Palmeria, nel Paranà. Il villaggio

di canne chiamato “Anarchia”, con la sua azienda

agricola e la bandiera rosso e nera issata su una palma, dove

vige la consapevole legge non scritta: “ciascuno secondo

le proprie possibilità, a ciascuno secondo i propri bisogni”.

Per Laura Pariani, Dio non ama i bambini nella terra

dell'oro: l'Argentina. Con i suoi convertillos, sorta

di comunità autonome, sembra replicare le corti venete,

lombarde, piemontesi, luoghi di origine degli emigrati. Dove

si riproducono solidarietà e miseria, dove i più

piccoli sono vittime di sanguinosi fatti di cronaca. Pagine

in cui compare Fortunato Serantoni -un figlio morto perché

non c'era denaro per curarlo- attento testimone dell'impegno

dei libertari, anche di quelli di lingua spagnola.

E poi il Messico, sempre attuale. Con Il collare spezzato

di Valerio Evangelisti, tra una moltitudine di personaggi conosciamo

due fratelli anarchici Ricardo e Enrique Flores Magón,

le influenze che esercitarono su tutto il movimento rivoluzionario

del Messico, e le sollecitazioni per capire cosa ancora agita

il presente.

Insomma, Ortalli riesce a farci apprezzare le proposte presentate

nella sua galleria anche grazie a una scrittura chiara, invitante,

fluida. E il piacere della lettura delle quasi seicento pagine

di sguardi plurali invita a un ulteriore dialogo aperto. In

particolare con i lettori che non conoscono questo mondo, ma

rappresenta altresì una sollecitazione rivolta a tanta

parte delle giovani generazioni virtuali, dai pollici ipertrofici

e dalla testa china, cresciute con grandi fratelli, dragon ball,

playstation e telequiz.

Per questo, all'antologia si dovrebbe ricavare uno spazio negli

scaffali delle biblioteche pubbliche e in quelle scolastiche.

L'affresco plurale della galleria ha infatti valore di testimonianza.

Ritratti che hanno saputo credere, lottare fino in fondo, continuare

a sperare e sognare che un mondo migliore sarà possibile.

Una botta di entusiasmo, di speranza per il presente, un invito

ai giovani ad alzare la testa e mettersi “in piedi”.

Claudia Piccinelli

Povera

principessa,

poveri noi tuttiC'è qualcosa di più noioso che essere una

principessa rosa? (Raquel Dìaz Reguera, pp.48, €

16, Settenove) è un racconto dedicato ai bambini e ricco

di illustrazioni. Nonostante sia rivolto ad un pubblico di lettori

sopra i cinque anni, è bene non farsi ingannare: quella

scritta da Reguera non è semplicemente una storia pensata

per i più piccoli, ma qualcosa di più profondo

e complesso. Sfogliando le pagine, si può comprendere

la forza educativa e l'acume presenti all'interno del testo,

il cui personaggio principale è Carlotta, una ''principessa

rosa'' come viene descritta dall'autrice.

Fin dall'inizio della narrazione, la protagonista si trova a

dover fare i conti con le norme e le consuetudini che regolano

i suoi comportamenti e che prescrivono la condotta che meglio

si addice alla sua posizione. ''Le principesse sono molto delicate

e non possono uscire dal palazzo perché potrebbero ammalarsi,

non possono correre e saltare perché potrebbero rovinare

i loro preziosi vestiti di seta. E non possono vestirsi né

di verde né di azzurro, perché certi colori non

si addicono a una principessa.''

Carlotta si accorge presto delle imposizioni alle quali è

sottoposta, che non le permettono di esprimersi e vivere secondo

le proprie inclinazioni; si trova così a dover scegliere

tra i canoni predefiniti ed il proprio sconfinato desiderio

di espressione individuale. ''Sognava di risolvere misteri,

costruire aerei di carta, nuotare a cavallo di un delfino, seguire

i piccioni viaggiatori e scoprire i confini della Terra viaggiando

in una gigantesca mongolfiera.'' La protagonista di questo piccolo

libro è 'solo' una bambina, ma non per questo accetta

senza remore gli obblighi che vincolano il suo agire. Non si

arrende a ciò che è considerato conforme e consono,

ma si interroga sul motivo delle prescrizioni e pone lo stesso

interrogativo ''ai grandi'' che fino a quel momento si erano

dimostrati acquiescenti nei confronti degli stereotipi. ''Le

principesse sono come le rose, fiori fragili i cui petali non

resisterebbero nemmeno ad un soffio di vento.'' Quella descritta

da Reguera è la storia di un piccolo grande personaggio

che sa affrontare gli adulti con semplicità e che ha

il coraggio di affermare la volontà di inseguire i propri

innumerevoli e fantasiosi sogni.

Per sottolineare come il genere femminile non sia l'unico ad

essere colpito dalle standardizzazioni, l'autrice inserisce

la figura del ''principe azzurro'', incastrato in una vita monocolore

che gli impedisce di dispiegare la propria potenza creatrice.

L'obiettivo di Reguera è quello di porre l'accento sull'effettività

della divisione di ruoli e sulla presenza, all'interno della

nostra società, di una categorizzazione binaria maschio-femmina

da cui derivano regole di comportamento, come quelle che limitano

l'azione individuale di Carlotta. ''Io non voglio essere una

principessa rosa. Voglio viaggiare, giocare, correre e saltare.

Voglio vestirmi di rosso, di verde o di violetto.'' L'esistenza

di tali norme può essere interpretata come un tentativo

di semplificare il caos generato dalla libera espressione di

sé: con l'intento di portare ordine all'interno delle

comunità, vengono forniti modelli di condotta che si

richiede siano rispettati pena l'esclusione o la marginalizzazione.

Tra le pagine di questo libricino illustrato, arrivato in Spagna

alla terza edizione, si trova un racconto sugli stereotipi che

si tramandano di genitori in figli; una storia sul coraggio

di pensare con la propria testa, di agire attivamente ed in

prima persona per non lasciare che le consuetudini influenzino

le nostre vite.

Carlotta Pedrazzini

|