|

tortura

Beccaria, Kant

e il terrore di stato

del collettivo Altra Informazione

A 250 anni dalla pubblicazione del libro di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, si sente in giro molta retorica.

Anche in Italia, dove la tortura come reato non esiste.

In pratica, invece....

Il fine della tortura è la tortura.

Il fine del potere è il potere.

George Orwell

Sono ormai trascorsi 250 anni

dalla prima pubblicazione del trattato “Dei delitti e

delle pene”, in cui Cesare Beccaria aveva con forza sostenuto

che “non vi è libertà ogni qual volta le

Leggi permettono che in alcuni eventi cessi di essere Persona,

e diventi cosa”.

Certamente l’autore non poteva immaginare, nell’illusione

di avere contribuito col suo atto di accusa a mettere fine alla

pena di morte e alla tortura, che due secoli e mezzo dopo potesse

circolare una notizia come quella riportata nello scorso febbraio

da vari giornali.

La notizia riferisce di una band canadese di musica metal che

ha presentato una fattura da 666 mila dollari al governo degli

Stati Uniti per l’indebito utilizzo da parte dei militari

di alcuni suoi brani, “sparati” ad altissimo volume,

per torturare i detenuti nel lager-carcere speciale di Guantanamo

Bay, ancora operativo nonostante il presidente Obama, insignito

col premio Nobel per la pace, ne prometta la chiusura dal 2008.

La storia della tortura continua così ad attraversare

i secoli, i continenti e le diverse forme di dominio biopolitico,

con un medesimo intento punitivo che prescinde ogni altra considerazione

sul rispetto dei diritti umani, giustificata moralmente anche

da non pochi intellettuali del tempo, da Bentham a Kant.

In particolare, alcuni anni dopo l’uscita del “Dei

delitti e delle pene”, già messo all’Indice

dalla Chiesa di Roma, fu l’illuminista Kant a stigmatizzare

Beccaria per il suo “sentimento di falsa umanità”

sostenendo che “il diritto di punire è il diritto

del sovrano nei confronti dei suoi sudditi di infliggere loro

una pena dolorosa” perché altrimenti “il

diritto cede, l’ordine crolla, il legame sociale si sfalda,

lo Stato vacilla”. Nonostante i risibili tentativi di

chi oggi cerca di rivalutarlo come un filosofo “libertario”,

Kant in questo modo si dimostrava invece preoccupato dal potenziale

sovversivo insito nelle tesi di Beccaria. Queste, infatti, mettevano

in discussione il principio per il quale la volontà generale,

il collettivo, le istituzioni possono arrogarsi un potere che

non sia loro direttamente trasferito dalla volontà dei

singoli individui concreti.

Analoga incapacità, peraltro, si riscontra ancora in

questo secolo tanto che il ricorso sistematico alla tortura

nei confronti dei sospetti terroristi, è stato ritenuto

un mezzo giustificato dal fine persino da settori ed esponenti

liberal della società statunitense, quali ad esempio

Alan Dershowitz, esimio professore di legge ad Harvard, favorevole

alla sua formale legalizzazione, riecheggiando la cosiddetta

“eccezione” di Josef von Sonnenfels, consigliere

della corona asburgica.

|

| Cesare Beccaria

(1738-1794) |

Il monopolio dell'uso della violenza

Così, pur in contrasto con tutte le convenzioni e i

trattati internazionali, il presente e persino il futuro continuano

a non liberarsi dal passato, un passato che può essere

utile rammentare.

Non appena la società passò da uno stato “primitivo”

a uno “civilizzato” e vennero promulgati i codici

e le norme, la tortura che fino ad allora era stata attuata

dall’uomo “selvaggio” per soddisfare la propria

sete di vendetta, si cristallizzò in una determinata

pratica, che trovò puntuale giustificazione in un preciso

sistema punitivo: divenne così lo strumento, adottato

dal regnante in un paese autocratico o dallo Stato in un’oligarchia,

per costringere alla sottomissione verso l’autorità

oppure, nel caso di folle o di gruppi sociali più limitati,

per mantenere semplicemente la disciplina dei sudditi.

Nell’Antica Roma, tale esercizio legittimo della violenza

si estendeva sino all’ambito domestico, in cui il capo-famiglia

poteva sottoporre a tortura oltre agli schiavi, pure la moglie

e i figli. La prima legittimazione delle sevizie fisiche deriva

dalla sua efficacia, reprimendo e prevenendo ogni ribellione

nei confronti del potere dominante e i suoi principi fondativi.

Combattendo, l’uno il tradimento e l’altra l’eresia,

sia lo Stato che la Chiesa si sono avvalsi infatti di tale metodo

basato sul terrore.

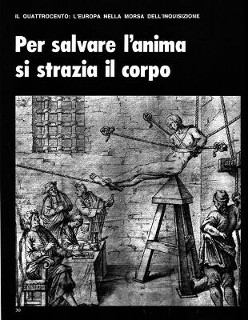

Nel 1252, fu Innocenzo IV, nella bolla papale Ad extirpanda

a introdurre la tortura come metodo per la ricerca della verità;

d’altronde, l’idea stessa di “castigo divino”

implicava il principio per il quale, attraverso la sofferenza,

era possibile cancellare la colpa riscattandola attraverso la

punizione inflitta, sacralizzando così la coincidenza

di significato tra dolore e pena e, conseguentemente, benedicendo

la figura del boia e dei patimenti impartiti dall’Inquisizione.

Dissimulato

e coperto dalla “ragione superiore” Persino secondo l’attuale definizione giuridica, la tortura

è una forma di violenza o un metodo di supplizio decretato

dallo Stato ed eseguito da ufficiali debitamente autorizzati

o designati dalle autorità giudiziarie, per cui risulta

quantomeno elusivo parlare e condannare il ricorso alla tortura

senza mettere in discussione il monopolio dell’uso della

violenza - anche estrema e senza limiti - che lo Stato assicura

a sé stesso, sia legalmente che illegalmente.

Se nei regimi totalitari e nelle dittature più feroci

del secolo passato questo aspetto appare intrinseco alla loro

ideologia liberticida, nelle democrazie appare dissimulato e

coperto dalla ragione “superiore”, a tutela di una

sicurezza collettiva minacciata da presunti nemici esterni e

interni. Per cui, anche negli Stati liberali, il confine tra

azione politica legale e abuso criminale tende ad annullarsi

con la complicità di milioni di “spettatori consenzienti”

che ritengono come normale il lavoro dei torturatori, assieme

a campi di concentramento, stupri autorizzati, soppressione

delle libertà formali, assassinii mirati e altre attività

terroristiche compiute dagli apparati statali. Si pensi ad esempio

alla democratica Francia che, nonostante la soppressione dell’uso

della tortura sancita dopo la Rivoluzione del 1789, si renderà

responsabile di sistematiche quanto atroci torture nel corso

dell’occupazione coloniale dell’Algeria (1954-’62).

Da parte loro, la borghesia e la monarchia inglese, ad esempio,

si sono sempre vantate del fatto che nel loro paese la tortura

non sia mai stata praticata, in quanto non legalmente riconosciuta

dalla Common Law; sappiamo invece fin troppo bene di cosa è

stato capace l’imperialismo britannico non solo nelle

guerre e nelle dominazioni coloniali, ma anche in Irlanda del

Nord nella repressione ai danni degli indipendentisti repubblicani.

Stesso dicasi per gli Stati Uniti dove la pratica della tortura

non solo non si è esaurita con la fine dello schiavismo,

ma ha visto nel secondo dopoguerra la sua ininterrotta pianificazione

nei centri d’addestramento militare come una qualsiasi

altra materia di carattere tecnico, seguita dalle atroci applicazioni

sul campo e sui corpi in Corea, Vietnam, America Latina, Irak,

Afghanistan...

Cesare Beccaria un ingenuo utopista?

La stessa Italia democratica che oggi si appresta a commemorare

la prima edizione del “Dei delitti e delle pene”,

come riprova della propria civiltà giuridica, a tutt’oggi

non ha ancora introdotto il reato di tortura nel codice penale

e non ha abolito l’ergastolo, dopo essersi presto assolta

per le torture e gli stupri perpetrati – e fotografati

– dai parà italiani in Somalia durante la missione

Restore Hope (1992-’94), per non parlare di quanto avvenuto

a Napoli e Genova nel 2001 o degli “eccessi” compiuti

in Val di Susa ai danni degli e delle attiviste No Tav..

Un presente che se da un lato può far apparire Beccaria

un ingenuo utopista, dall’altro conferma gli sviluppi

della sua critica che sono stati ritrovati alcuni anni fa sotto

forma di suoi appunti in calce ad una copia dei suoi scritti,

editi a Livorno dall’Editore Aubert nel 1766.

In queste annotazioni si scorge l’intenzione di Beccaria

di riscrivere la sua opera, giungendo ad una critica radicale

della pena e del controllo sociale degli individui, al punto

che qualcuno è giunto ad alludere ad un “Beccaria

anarchico”.

Confermando la già nota difesa dell’individuo contro

il potere statuale, viene sottolineato come il controllo sociale

e il diritto a punire di cui le istituzioni detengono il monopolio

è ammesso solo per quel tanto che le persone sono consapevolmente

disposte a sacrificare della propria libertà. Inoltre

e soprattutto, affrontando la questione della pena di morte,

Beccaria intuisce che la vita non può essere separata

dal soggetto vivente, trattata come un oggetto, ossia posta

di fronte a colui che vive in modo tale da poter creare tra

se e questa cosa un rapporto di effettiva proprietà.

E proprio perché l’individuo non può separarsi

dalla propria vita, è per lui impossibile cederla come

se fosse una sua proprietà nelle mani dello Stato. Il

ragionamento si chiude quindi con la radicale messa in discussione

del diritto delle istituzioni di limitare o addirittura sopprimere

la vita, per il semplice fatto che questo diritto non può

venir loro trasferito dagli individui.

In altre parole, se l’individuo può privarsi solo

di ciò di cui è proprietario, nessuno è

padrone di vendersi, anima e corpo, come una merce, rendendosi

così proprietà dell’altro, suo schiavo.

Da qui, nella consapevolezza che non esiste libertà nella

scelta di farsi schiavizzare, tanto meno è ammissibile

che un individuo si sottometta all’arbitrio dello Stato

nel disporre della sua vita e della sua morte.

In tale riflessione che vede Beccaria distinguersi da altri

teorici della democrazia, sostenitori del primato del collettivo

e quindi dello Stato sull’individuo, è così

possibile ritrovare le questioni fondanti del pensiero antiautoritario

nei confronti dell’istituzione della giustizia, ritenuta

alla stregua di un alibi della punizione, identificando –

attraverso le parole di Rafael Sanchez Ferlosio – “i

giudici, l’avvocato difensore e il pubblico ministero

come il personale di servizio del boia”.

collettivo Altra Informazione

aranea.noblogs.org |