intervista

Il sonno del drago genera rivoluzione

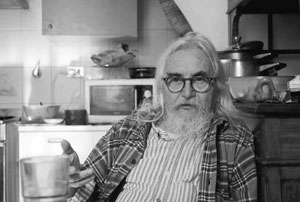

intervista a Gianni Milano

di Laura Antonella Carli

La poesia è un epitaffio, la fama è un ferro arricciacapelli e il mercato è come il mago di Oz: conversando con Gianni Milano, poeta e pedagogista piemontese.

«Lei è anarchica?»

mi domanda Gianni Milano, venendomi incontro sul ballatoio della

sua casa di ringhiera a Torino. È un tipo di abitazione

che gli si addice: gli permette di intrattenere rapporti più

personali del cordiale “buon vicinato” e avere sempre

intorno gente con cui scambiare chiacchiere, opinioni o ricette

di cucina. I musulmani del condominio lo chiamano “zio”,

un epiteto di rispetto, dice, dovuto ai suoi capelli bianchi.

A lui fa sorridere collegare il termine con la tradizione piemontese,

per cui “barba” vuol dire appunto zio e si usa per

una persona che merita rispetto (Barba Gianni racconta,

non a caso, è il titolo di una sua raccolta di novelle).

«Il piemontese – spiega – è una lingua

di castagne: è dolce, non ha suoni bruschi, è

molto contadina, dimensionata. Ma è anche una lingua

un po' bigotta, edulcorata...»

La sua casa è grande, vissuta, piena di cose. I muri

sono decorati con quadri, riproduzioni di opere famose –

tra i suoi preferiti Rousseau e Modigliani – e fotografie.

Più di tutto attira l'attenzione la biblioteca: i libri

sono presenti in ogni stanza, tra di essi anche qualche raro

cimelio del panorama underground italiano degli anni sessanta,

ma il soggiorno è letteralmente dominato dalla fornitissima

libreria che arriva quasi fino al soffitto. L'interesse premuroso

che dedica ad amici e vicini di casa lo riserva anche a me:

mi offre un buon pranzo vegetariano, a base di pasta alle cime

di rapa – ricetta di una sua vicina pugliese –,

accompagnato da buon vino piemontese. Dopo il caffè iniziamo

la nostra chiacchierata, che ruota sostanzialmente intorno a

tre temi cardine – pedagogia, poesia e anarchia –

strettamente connessi e fittamente intrecciati in una visione

olistica della realtà, che si contrappone all'immagine

parcellizzata e specialistica che molto spesso domina il nostro

modo di concepire la vita e di organizzare la nostra formazione.

Pedagogia Pedagogia

Chiedo a Gianni di iniziare dalla sua tesi di laurea: Per

un'educazione libertaria: la A-pedagogia. Gianni va a prendere

la tesi, la sfoglia, legge dalla premessa...

«La mia tesi voleva porsi in un'ottica inconsueta, non

deterministica e non finalistica: un lavoro aperto, perché

ogni tentativo di chiudere, di raggiungere un fine non può

che portare al radicarsi di altri schemi e modelli. Il primo

capitolo è una riflessione-spiegazione sui termini: educazione,

libertà, pedagogia.» Legge dal documento: «È

nel carattere di questa tesi non accettare le formulazioni consuete,

frutto del sistema nel quale viviamo, senza averle prima sottoposte

a delle critiche, onde far saltar fuori la contraddizione di

fondo o la politica mistificatrice che le sottende». «Alla

parola “educazione” – spiega – preferisco

“allevamento”, ovvero: “la somma di cure che

interessano un cucciolo affinché egli possa crescere,

sviluppando in pieno le sue caratteristiche e le sue facoltà”.

È un termine connotato più negativamente, perché

riferito al mondo animale, partendo dal presupposto che l'uomo

è un essere privilegiato, che non può essere allevato

ma educato, cioè “condotto fuori”, probabilmente

dal suo stato infantile o animale pre-educativo. In quest'ottica

l'essere umano però è visto come imperfetto nella

prospettiva di un modello finale in cui identificarsi, invece

l'allevamento permette al cucciolo animale di realizzarsi completamente

in base alle caratteristiche della sua specie.»

Però il titolo della tua tesi parla di “pedagogia

libertaria”: cosa intendi?

«La pedagogia può essere libera, quando non subisce

condizionamenti dall'esterno, può essere liberatrice

quando apre le porte della prigione psichica dando la possibilità

all'individuo di realizzarsi, ma un'opera educativa è

libertaria quando, incorporando le altre due qualità,

si sostanzia nella sua messa in azione permanente, per cui non

è più possibile affermare la distinzione tra un

momento educativo e uno non educativo. L'educazione libertaria

diventa una sorta di autocoscienza permanente che agisce a livello

di relazioni indirette e non più a livello di indottrinamento,

di trasmissione autoritaria dal più sapiente al meno

sapiente.»

(Sfoglio l'elaborato a mia volta) La tua è una

tesi inequivocabilmente anarchica: chiudi addirittura citando

Bakunin... Non hai avuto nessun problema a fartela accettare?

«110 e lode. Per me è stato un gran divertimento

perché ho fatto una tesi anarchica e il sistema, seguendo

le proprie regole, è stato obbligato a premiarmi.»

Quando ti sei laureato, tu già insegnavi. Parlami

del tuo lavoro pratico di maestro, del tipo di didattica che

utilizzavi e dei riferimenti (non modelli!) che hai utilizzato.

«La mia didattica era basata sull'ascolto dei bambini,

sul far emergere i loro desideri. Gli ostacoli ai desideri sono

i problemi e i problemi vanno risolti, quindi la didattica si

impernia sulla risoluzione dei problemi.

Tra i miei riferimenti c'è il pedagogista francese Freinet,

morto nel '65, che io avevo conosciuto quando ero più

giovane e che parlava di cooperazione tra i bambini e tra i

bambini e gli adulti, quindi la conoscenza nasceva dalla cooperazione

e non dalla consegna da parte dell'insegnante al bambino.

Altro riferimento: un americano dell'inizio del '900, Kilpatrick,

(sorride) – che è un nome irlandese che

vuol dire “ammazza Patrizio” – il quale aveva,

nell'ambito della riflessione sull'educazione democratica di

John Dewey, elaborato una didattica che eliminava le materie.

Io sono d'accordo con lui: la realtà non è divisa

in materie, è olistica, è complessa. Ma complesso

non è sinonimo di complicato. Se vuoi spezzettare la

vita in materie, allora diventa complicata e difficile da apprendere.

Kilpatrick aveva elaborato “il metodo dei progetti”,

per cui si stabiliva un progetto dei più svariati, anche

solo “come raggiungere la scuola”. Una volta individuate

le difficoltà che dovevano risolvere per realizzare il

progetto, i bambini potevano rivolgersi a tutto: a libri, insegnanti,

specialisti... ma senza divisione in materie: era una ricerca

molto olistica, appunto.»

Quindi mai lezioni frontali...

«No, mai... poi da un progetto ne nasceva un altro...

Contemporaneamente avevo introdotto il “pittodramma”,

ispirato ai murales del Cile, per cui ogni progetto veniva subito

visualizzato con pitture su grandi superfici.

Ogni pittura rappresenta un problema, ogni problema emana un'emozione,

così avevamo individuato i colori delle emozioni, per

cui prima di partire a dipingere la storia si dipingeva il fondale

del colore dell'emozione dominante. Il fondale innanzitutto

si doveva asciugare, quindi c'erano diverse tappe, non era “il

gesto spontaneo”, era un gesto ragionato da parte della

collettività, della tribù classe. Una volta che

si erano dipinte le figure poi, diverse squadre intervenivano,

magari con il colore a cera, per ritoccare, aggiungere le ciglia

la barba... (era buffo perché le bambine facevano sempre

dei ciglioni...) Insomma, si vestiva la pittura. Quando era

pronto, si attaccava alla parete e ci si riuniva tutti a commentarlo,

e da lì nascevano altre domande.

Infatti io dico, una pedagogia valida è una pedagogia

delle domande, non delle risposte. Le risposte non le avranno

mai, perché l'ultima risposta definitiva, l'ultima certezza

è la morte, e basta. E prima ogni apparente risposta

è una preparazione a un'ulteriore domanda, come una scala

in cui il primo scalino serve per accedere al secondo e così

via...»

Non dovevate rispettare dei programmi didattici?

«Non avevamo i programmi, ma bisognava essere furbi, non

farsi schiacciare. Se sei un nativo – o un nativo bambino

– devi evitare che ti schiacci la burocrazia: il direttore

didattico, papà, mamma... e non è facile. Siccome

non facevamo lezioni frontali perché non avevamo programmi,

dovevamo comunque essere in grado – quello era compito

mio – di dimostrare che quello che facevamo noi superava

i programmi, andava ben oltre.»

Le vostre lezioni si svolgevano anche molto all'aperto.

Sei noto, ad esempio, per le gite in bicicletta...

«Quando non avevamo niente da fare, allora prendevamo

la bici e andavamo al fiume. L'idea era bruciare l'aula, che

è una cella. È importante che la scuola porti

il bambino nel mondo, che non lo sottragga al mondo. Per otto

ore al giorno, per minimo otto anni il bambino è sottratto

al mondo. Poi magari le maestre gli portano le foglie autunnali

e le appiccicano alle pareti...

Una volta abbiamo scritto una storia su pergamena, l'abbiamo

messa in un baule, l'abbiamo battezzato con l'aranciata e a

fine dell'anno l'abbiamo sepolta sull'“isola che non c'è”,

ovvero l'isolotto di un torrentello che si trovava lì

vicino e si poteva raggiungere con un salto. Abbiamo scavato

con una vanga e l'abbiamo sotterrato.

Il problema è rispettare i bambini e prenderli sul serio:

quando da bambini diventano “scolari” non li rispetti

più. I bambini sono persone e vanno ascoltati, altrimenti

non puoi capirli. Io non sono più bambino da un bel po'.

Certo, con la mia pratica continuo a restare anche bambino,

ma il mio è un “essere bambino da adulto”.

Invece loro sono bambini-bambini, sono aperti a tutte le curiosità

e non puoi castrare il loro apprendimento: “Questa non

è matematica”? Chi se ne frega! Per l'aritmetica,

pensa, usavamo anche i cartoni animati. I Puffi e Gargamella

ci servivano per le misurazioni, perché i Puffi erano

alti “due mele o poco più”, quindi una spanna.

E allora, per calcolare una distanza, si poteva misurare quanti

Puffi ci stavano. Non corrispondeva al sistema metrico, però

a noi serviva. Invece Gargamella, che era più alto, serviva

per le distanze chilometriche, per esempio per andare a Torino.

Quindi i calcoli si facevano, ma non erano basati sull'atteggiamento

fideistico, erano basati sull'esperienza.»

E per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano?

«Per la lingua non c'erano problemi perché avevamo

una corrispondenza con dei bambini che abitavano in montagna.

Per l'ortografia avevamo fatto un pino, dopo natale: era “l'albero

delle parole nuove”. Quando imparavamo una parola nuova

si scriveva su un bigliettino e si attaccava al pino, che quindi

era tutto fiorito di cartellini. Era una visione poetica dell'apprendimento

della lingua.»

Cosa rimproveri principalmente alla scuola di adesso?

«La scuola, da quella dell'obbligo all'università

è impositiva, non c'è il libero pensiero e manca

il rispetto per lo stupore, che invece andrebbe incoraggiato

perché fa scattare la molla della ricerca. Lo stupore

a sua volta nasce da una lettura, per così dire minimalista.

Immagina di essere una formica e guarda la vita dalla prospettiva

di una formica, allora ti accorgi della sua complessità,

della sua munificenza.»

Poesia Poesia

Tu scrivi poesie da tanti anni, sei passato per diversi

mutamenti stilistici, ma l'esigenza di poetare non ti ha mai

abbandonato...

«Quando si parla di poesia bisogna andare alle radici

del poetare. Quando gli esseri umani hanno cominciato a scrivere

delle cose in un certo modo? La poesia, in origine, era cantata,

accompagnata dalla cetra. Era orale, visionaria, non era descrittiva,

era emotiva ed era accompagnata dal ritmo, perché il

ritmo aiuta la memoria. Per esempio le epopee dei popoli nomadi

che non hanno la scrittura sono tutte cantate. Pertanto la domanda

che mi sono posto come poeta è: che cosa vuol dire scrivere

poesie e che cos'è la poesia scritta? Io scrivo

poesie per evocare qualcosa che non c'è più. La

poesia deve sempre ringraziare Mnemosyne, la musa della memoria.

Majakovskij diceva: “Quando volete scrivere una poesia

di neve, scrivetela in estate. E quando cade la neve parlate

del mare e della spiaggia”. Perché la poesia deve

evocare, non è cronaca giornalistica, è un distillato,

è come la grappa. Quindi la poesia è sempre un

necrologio o meglio, è un epitaffio – quindi è

malinconica, comunque. Al di là delle forme e degli stili

ha sempre un fondo malinconico ed è un epitaffio perché

è rivolta come preghiera a una situazione, a una realtà

che più non c'è. Ed è sapienziale, perché

riscopro ogni volta l'impermanenza della realtà (come

dicevano gli antichi greci: panta rei).

La poesia esprime questo sentimento di perdita, tenuto sotto

controllo attraverso la convivialità dei non più

presenti, che attraverso la poesia riconvochiamo per una sorta

di consolatio. Quindi la poesia ha anche un valore terapeutico.

A prescindere dai generi stilistici, la sostanza, a mio parere,

è questa: la poesia è sempre una preghiera per

i morti. E quindi chi scrive dovrebbe sempre essere rispettoso

e non pensare solo alla propria gloria, che poi è sempre

effimera, è come farsi i ricci con il ferro.

Se la poesia è questo, anche la pedagogia libertaria

è analoga: abbiamo dei bambini, fatti nascere con un

gesto autoritario, in un mondo che non è stato fatto

da loro, un mondo castrato, perché non è il mondo

reale della natura, è un mondo di regole, il più

delle volte assurde, che hanno in comune soltanto il fatto di

essere funzionali al potere. Non tutte le piante per crescere

hanno bisogno dello stesso terreno: c'è la vigna che

necessita di un terreno acido, altre piante hanno bisogno di

terreni grassi. La rosa ha bisogno di un terreno caldo, sabbioso,

se la metti in un terreno troppo umido non ce la fa a crescere,

si ammala. Anche la pedagogia deve avere alla base la compassione,

non nel senso religioso ma in quello etimologico del provare

emozioni insieme, realizzare l'empatia, allora non imponi nulla

ai bambini.

Come la poesia, anche la pedagogia dovrebbe essere malinconica,

i vecchi maestri come me lo capiscono: aiuti questi bambini

a crescere, a che pro? Per mandarli in guerra? Per farli andare

in un ufficio, per mettergli la cravatta?»

A

una bambina

Impara a dipingere

fiori, nuvole,

bellezze varie,

ma anche i manifesti,

perché senza giustizia

non basta, per volare,

la bellezza delle ali.

Gianni Milano |

Anarchia Anarchia

Il finale della tesi anarchica di Gianni comprende una citazione

di Krishnamurti che è un vero e proprio manifesto anarchico:

“Non è rimpiazzando un governo con un altro, un

partito con un altro, una classe con un'altra che diventeremo

intelligenti, solo una profonda rivoluzione interiore che modifichi

tutti i nostri valori può creare un ambiente nuovo, una

struttura sociale illuminata e una tale rivoluzione non può

essere fatta che da voi e da me perché nessun ordine

sociale nascerà fintanto che individualmente non avremo

demolito le nostre barriere psicologiche e non saremo liberi”.

Tu prima hai detto di non essere un moralista ma una “persona

etica”. In cosa consiste l'ethos, il comportamento dell'anarchico?

«Nell'elaborare un operare alternativo che metta in discussione

la società – e questo vale per l'anarchia quanto

per la pedagogia.

Io sono un No Tav. Quest'estate sono andato in Clarea, dove

stanno aprendo il cantiere per lo sbocco del tunnel, e un pomeriggio,

davanti alla Digos che ascoltava, ho parlato della pedagogia

della disobbedienza, che ha lo stesso prefisso di “divergenza”,

ovvero il pensiero divergente che scardina le nozioni per porre

altre questioni e quindi si accompagna alla creatività.

Tutte le grandi scoperte sono venute dalla disobbedienza e dalla

divergenza. La disobbedienza civile, quella di Thoreau, è

praticata anche da persone, nel movimento No Tav, che sono perfettamente

integrate nel sistema, non gli va bene quella cosa lì,

ma per il resto sono integrati, non fanno il passaggio successivo,

non si domandano da cosa nasce il Tav. Io punto a una riflessione

più olistica: a me piacciono le cose semplici.»

E cosa si deve fare per vedere le cose semplici?

«Essere come il bambino della novella di Andersen, diventare

ignoranti, invece spesso gli anarchici lasciano che il pensiero

si avviti su se stesso. È come nella pedagogia: se parti

dalle richieste dei bambini, dalle loro domande, è chiaro

che ti obbligano a una visione da un lato più semplice,

più immediata, ma più radicale. Mentre la visione

adulta, gira che rigira, serve a coprire le cose.

Cito anche il vangelo, in cui Giovanni dice: il seme che non

muore non dà vita, ma la morte del seme per dare vita

è rappresentata dall'apertura del seme, che si crepa

e si apre. Chi sta chiuso nelle sue certezze e nel suo io non

dà vita e non la riceve.

È significativo che anche i marxisti cantino le canzoni

anarchiche di Gori, perché nelle loro non c'è

la stessa tenerezza. La tenerezza è una percezione di

fragilità che ti porta a fare domande, e più domande

fai più la tua scorza si apre, è come il parto.

Ogni conoscenza è una forma di concepimento. Io chiamo

i miei amici No Tav “eretici erotici”. Senza erotismo

non c'è rivoluzione.»

E come si concretizza questa semplicità, quest'ethos

eretico-erotico?

«Noi abbiamo proposte alternative, per esempio il libero

scambio, ci sono villaggi anarchici in Argentina dove la moneta

non circola. È possibile. Ovviamente non lo è

in uno stato, che è autoritario per costituzione.

Penso a piccole comunità, a un federalismo solidale in

cui le differenze non sono un handicap ma un punto di forza:

io so insegnare ai bambini a scrivere, ma non so avvitare una

vite. Tu avviti la vite, io insegno ai bambini a scrivere.»

E il mercato?

«Il mercato è come il mago di Oz. Tu hai visto

il mago di Oz, il film? Ti ricordi cosa succedeva? Il cagnolino

tirava giù la tenda e si scopriva che il mago era una

mistificazione, aveva un'altoparlante ma lui era solo un piccolo

vecchietto. E così è il mercato: dietro ci stanno

persone che non sanno farsi nemmeno un uovo al tegamino, il

loro potere deriva dalla servitù degli altri. Bisogna

dire che il re è nudo.»

Dopo la chiacchierata, Gianni mi accompagna un po' in giro per

Torino. Mi indica i luoghi, i monumenti, commenta ogni cosa

che succede intorno a lui: è sempre attento e interessato

a tutto. Durante la passeggiata, che si conclude con una tappa

obbligata: una delle sue librerie preferite, mi parla ancora

del suo impegno con il movimento No Tav. È contento perché

nel movimento ha riscontrato una felice applicazione del rifiuto

della delega: «quando qualcuno vuole fare il capoccia

– dice – viene subito ridimensionato». Lo

rende felice anche il fatto che tra i No Tav siano proprio gli

anarchici a fare da collante.

Una volta tornati a casa, Gianni inizia a sfogliare una pubblicazione

che gli è appena arrivata per posta: è una piccola

raccolta di sue novelle, intitolata Il respiro del drago.

Chiedo delucidazioni su un titolo così curioso e dal

sapore fantasy.

«Il drago che sta nella terra dà calore alla terra

e con il suo fiato caldo, genera creatività e invenzione.

Solo se viene espulso fuori genera fiamme, diventa cattivo.

È il sonno del drago che dà la quiete, la pace.

Ma la pace mia non è la pace quietistica: è la

pace che riesce a risolvere nel dinamismo i conflitti strutturali,

per cui è la rivoluzione. La rivoluzione è il

momento più pacifico che ci possa essere.»

Laura Antonella Carli

Laura Antonella Carli

Gianni

Milano,

Mombercelli (At), 1938, all'anagrafe Giovanni Battista

Milano, è poeta e pedagogista. Autore di diversi

saggi pubblicati su riviste pedagogiche, ha lavorato

per quarant'anni come insegnante, prima con i bambini

delle elementari, poi con i ragazzi delle magistrali.

In sintonia con le istanze educative del pedagogista

francese Célestin Freinet, è tra i fondatori,

a Torino, del MCE, Movimento di Cooperazione Educativa. Gianni

Milano,

Mombercelli (At), 1938, all'anagrafe Giovanni Battista

Milano, è poeta e pedagogista. Autore di diversi

saggi pubblicati su riviste pedagogiche, ha lavorato

per quarant'anni come insegnante, prima con i bambini

delle elementari, poi con i ragazzi delle magistrali.

In sintonia con le istanze educative del pedagogista

francese Célestin Freinet, è tra i fondatori,

a Torino, del MCE, Movimento di Cooperazione Educativa.

Autore anche di numerose raccolte poetiche, negli anni

sessanta è stato una delle voci del movimento

beat italiano. Durante gli anni del movimento underground

pubblica Off Limits (1966) Guru (1967),

Prana (1968), King Kong (1973), Uomo

Nudo (Tampax, 1975). Più recentemente ha

curato, insieme allo scrittore e giornalista Luigi Bairo,

un manuale di pedagogia alternativa: Capitan Nuvola

(2001, Stampa Alternativa), e Mi hanno allevato gli

Indiani (2003, edizioni Sonda), ispirato al filosofo

nativo canadese Wilfred Peltier. Nel 2009 è stata

pubblicata, in edizione limitata e privata, una prima

raccolta di testi sparsi intitolata Un Beat con le

ali.

|

Poesia

su Monamì l'Anarchico

Ed egli fu e sarà

per queste strade lorde di rumori, d'appassiti visi

e voglie spente

Monamì che cammina per solchi rossoneri d'Anarchia

da quando piscieggiava sulla guerra

all'attuale scoperta dell'amore

sulla soglia d'un tempo indifferente che lo porta

ai novanta

ma non toglie

il desiderio di pienezza e il canto.

Dall'incubo di tonache e padroni

lo salvarono i libri poverelli, residuati di perse

biblioteche,

consunti agli occhi ma fedeli al tatto come un braille

d'emozioni

accanto al flusso di palandrane indifferenti ai sogni,

ottuse alla catena di montaggio

ed alla bollatrice quotidiana.

Non date del patetico a chi tace

nei consessi ufficiali o nei giornali

di cimici ripieni e di rifiuti

ma intrattiene coi morti un dialogare, con Bakunin

il russo,

con Bresci il regicida – e la fiumana anonima

dei tanti che spinge i giorni e dignità ridona

a chi nacque liquame in stenta gora – non dite

ch'è magìa d'illusione il penetrare

in tempi oltre il reale

per non volgersi all'ore ghigliottine

col volto rassegnato del fallito.

Monamì fu il fedele

sostegno a una colonna di via Po nella Torino acida

e seriale

a interpellare chi non fu distratto sui casi della

guerra e del profitto,

sulla libera scelta e sul diritto. Non disse mai

al chapliniano stanco

'Posa il sorriso, tàgliati i capelli, mostra

la grinta

che sta dietro alla rosa.' Di questo lo ringrazio

mentre ancora

mi confida che scrive un libro strano – dal

mare ai monti

dai sogni alle battaglie – perché c'è

chi l'ascolta, una signora,

bella e tedesca che pare un'aurora.

Gianni Milano |

|