La svastica

allo stadio 3

La squadra del ghetto

di Giovanni A. Cerutti

In questa terza (e penultima) puntata dei suoi articoli su “calcio e nazismo”, il direttore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola “P. Fornara” si occupa dell'Ajax. E dei mondiali di calcio Argentina '78. E di altre vicende, alcune allucinanti.

Domenica 25 giugno 1978, ore

15.00. Allo stadio Monumental di Buenos Aires stanno per entrare

in campo le nazionali dell'Olanda e dell'Argentina per disputare

la finale del campionato mondiale. Tra i due capitani, Ruud

Krol e Daniel Passarella, non c'è, però, l'arbitro

designato originariamente dalla Fifa, la Federazione internazionale,

ad arbitrare la partita. La federazione argentina, infatti,

aveva fatto pressioni per ottenere la sostituzione dell'israeliano

Abraham Klein, sostenendo che i rapporti politici troppo stretti

tra Olanda e Israele potevano condizionare la sua capacità

di garantire un arbitraggio imparziale. In realtà gli

argentini temevano un arbitro che aveva dato prova di non essere

assolutamente influenzabile, dirigendo in modo impeccabile Argentina

- Italia, vinta dagli azzurri per 1-0 nel corso del primo turno.

Con quella vittoria la nazionale italiana aveva conquistato

il primo posto nel girone, accedendo in tal modo al girone A

di semifinale, che si giocava a Buenos Aires, e costringendo

gli argentini a spostarsi a Rosario, per disputare le partite

del girone B. Oggi abbiamo numerose prove, comprese le ammissioni

di alcuni calciatori argentini, di quanto quel mondiale fu,

invece, condizionato dalla volontà del regime del generale

Videla di ottenere con ogni mezzo una vittoria che pensava gli

avrebbe consentito di consolidare una popolarità traballante.

Clamorosa, in questo senso, la combine con il Perù, battuto

6-0, per eliminare il Brasile grazie alla differenza reti.

Ma né gli argentini né Klein in quel momento potevano

avere coscienza di quanto quella decisione annodava in un groviglio

inestricabile il passato più tragico della storia europea

con un presente che dava mostra di non averne appreso la lezione.

È probabile, invece, che Ruud Krol lo avesse intuito,

pur non conoscendo ancora una circostanza significativa di quella

vicenda.

Kuki Krol, il padre di Ruud, era stato un centrocampista molto

popolare nella regione di Amsterdam, grazie al suo gioco fantasioso,

molto distante dall'elegante potenza atletica grazie al quale

il figlio sarebbe diventato uno dei calciatori più forti

della sua generazione. Dopo la capitolazione olandese del 14

maggio 1940, Krol aveva costituito insieme a Leo Horn uno dei

gruppi più tenaci della Resistenza olandese. Nel dopoguerra

Horn sarebbe diventato un famoso arbitro internazionale, dirigendo,

tra l'altro, il 25 novembre 1953 Inghilterra - Ungheria che

vide la storica vittoria a Wembley per 6 a 3 della squadra di

Puskas e Hidegkuti, prima nazionale a battere i maestri inglesi

in casa. Il salvataggio e la protezione della popolazione ebraica

costituivano uno dei nuclei principali dell'azione svolta da

quel gruppo, e da Krol in particolare. Nel 1941, infatti, ad

Amsterdam risiedeva più della metà dei circa 140.000

cittadini definiti ebrei dall'estensione delle leggi di Norimberga

al territorio olandese. Si trattava di circa il 13% della popolazione

cittadina. La maggior parte di essi viveva nello Jodenbuurt,

il quartiere ebraico, dove avevano vissuto Rembrandt e Spinoza.

Tre chilometri più ad est sorgeva lo stadio dell'Ajax,

una delle squadre più prestigiose del paese fin dalla

fondazione nel 1900. Krol e Horn erano soci del club biancorosso

e una parte significativa della Resistenza di Amsterdam si aggregò

intorno a una rete che poteva essere ricondotta alla società

dell'Ajax.

I legami tra la squadra dell'Ajax e gli abitanti del quartiere

ebraico cominciarono a svilupparsi fin dagli anni venti, quando

il calcio divenne lo sport più popolare del paese. All'interno

della comunità erano sorte cinque piccole squadre ebraiche,

ma la popolazione del quartiere era in prevalenza di modesta

estrazione sociale. Fino all'avvento del professionismo, far

parte di una squadra – o di un club, come si diceva allora

– era piuttosto costoso, un po' come oggi far parte di

un club di golf o di tennis. Erano molto pochi, quindi, gli

ebrei che potevano permettersi di far parte di una di quelle

squadre; meno che meno di far parte dell'Ajax. Il più

famoso di questi fu Eddy Hamel, un esterno destro dallo scatto

veloce, che militò tra i biancorossi dal 1922 al 1930,

disputando 125 partite e segnando 8 gol.

Intorno alle squadre di calcio, però, si creò

subito un legame che dava luogo a fenomeni di identificazione

collettiva, diventando in breve tempo un elemento non secondario

della vita sociale. Da subito la maggior parte degli abitanti

dello Jodenbuurt che si interessavano di calcio cominciarono

a tifare per l'Ajax, anche coloro i quali non avrebbero mai

potuto permettersi di andare allo stadio. La domenica pomeriggio,

le tribune di legno dello stadio dell'Ajax diventavano un luogo

di incontro tenuto insieme da un'idea di appartenenza comune.

Tanto che quando nel 1938 si disputò la partita con l'Admira

Vienna, nel momento in cui i giocatori austriaci fecero il saluto

nazista alla bandiera tedesca, lo stadio esplose in una selva

di fischi e molti spettatori abbandonarono polemicamente le

tribune.

| |

Amsterdam, Jodenbuurt (quartiere ebraico), 1942 |

Nazione

tollerante? Nazione

tollerante?

L'occupazione tedesca pose fine a questa consuetudine, lacerando

in modo irrimediabile il tessuto umano e sociale di Amsterdam,

e del resto del paese. Tra il 1940 e il 1945 in Olanda vennero

deportati nei campi di sterminio circa 107.000 persone di origine

ebraica; soltanto 5.450 riuscirono a sopravvivere. Si tratta

della percentuale più alta di deportati rispetto al complesso

della popolazione ebraica e della percentuale più alta

di morti rispetto al numero dei deportati registrata nei paesi

occupati dell'Europa occidentale. Questo dato impressionante

è il risultato della combinazione di diversi fattori.

Innanzitutto lo spietato regime di occupazione diretto da Seyss-Inquart,

il fanatico antisemita austriaco che Hitler aveva posto al vertice

dell'amministrazione civile olandese, all'interno del quale

il comandante supremo delle SS e della polizia Rauter –

anch'egli parossisticamente antisemita – non aveva avuto

alcun tipo di ostacolo nel porre l'eliminazione degli ebrei

come obiettivo prioritario. La comunità ebraica, di contro,

era attraversata da linee di divisione sociale piuttosto marcate,

soprattutto quella di Amsterdam, divisa tra una maggioranza

di piccoli commercianti dal reddito prossimo alla soglia della

povertà, con stili di vita conseguenti, e una classe

media e un'alta borghesia proprietaria di ingenti fortune.

Questa frammentazione impedì di percepire la vera natura

della minaccia, che, invece, prescindeva completamente da considerazioni

sociali o di status, ma si muoveva seconda la logica razziale,

anzi ancora più sinistramente biologico-razziale. Il

consiglio ebraico, inoltre, si lasciò manipolare completamente

dalla strategia di intimidazioni e lusinghe utilizzata dalla

polizia tedesca, finendo per facilitare nei fatti la deportazione

della propria gente. Ma il fattore probabilmente decisivo fu

la collaborazione prestata dall'amministrazione olandese, in

modo particolare dagli uffici delle anagrafi, che permisero

ai tedeschi di individuare facilmente i cittadini ebrei, e dalla

polizia, che affiancò con zelo non richiesto le operazioni

di prelevamento eseguite dalle SS e dalla polizia tedesca.

Più difficile dire quale fu il comportamento complessivo

degli olandesi. Al mito della nazione tollerante che si prodiga

naturalmente per salvare i propri cittadini ebrei perseguitati

è subentrata nel tempo la consapevolezza della sostanziale

indifferenza che circondò la deportazione. Significative

in tal senso le parole pronunciate dalla regina Beatrice nel

discorso tenuto alla Knesset il 28 marzo 1995, nel quale riconosceva

che il popolo olandese non era stato in grado di impedire lo

sterminio dei propri concittadini ebrei, pur rendendo omaggio

al valore di chi si era messo in gioco dando vita a forme di

resistenza coraggiose. Oggi questi comportamenti tendono ad

apparirci poco giustificabili e difficilmente riusciamo a comprendere

la sostanziale inerzia che permise la realizzazione del progetto

di sterminio nazista. Ci manca – possiamo dire fortunatamente

– la capacità di riuscire a valutare compiutamente

il ruolo svolto dalla pressione della violenza esercitata dal

regime di occupazione nel coartare le volontà individuali,

impedendo soprattutto che riuscissero a confluire in una dimensione

collettiva. Ma resta la sensazione di fondo dell'inadeguatezza

prima ancora che nel fronteggiare, nel comprendere compiutamente

quanto stava accadendo, la natura della minaccia che la deportazione

e lo sterminio ponevano all'idea stessa di umanità. Fattore

decisivo fu la disgregazione di qualsiasi struttura collettiva

sotto l'urto delle armate tedesche. Stati e società vennero

disarticolati, privando le persone delle coordinate entro le

quali incardinare i propri comportamenti. Restavano le scelte

morali di ciascuno, fondamentali nel conservare un'idea di umanità,

troppo deboli per impedirne lo scempio. È forse è

proprio questa la lezione che dovremmo imparare.

Direzioni

diverse Direzioni

diverse

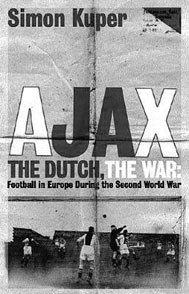

Le stesse dinamiche hanno investito il mondo che ruotava intorno

alle squadre di calcio. L'Ajax in particolare, dato che al momento

dell'occupazione era la società che vantava il maggior

numero di iscritti di origine ebraica. Nel 1941 i soci ebrei

della società furono espulsi, in ossequio alle disposizioni

del regime di occupazione; molti altri si dimisero prima di

dover subire il provvedimento. Accanto a questa neghittosa acquiescenza

conviveva la volontà di mostrare la propria disapprovazione

per quanto stava avvenendo, come mostra uno stralcio del resoconto

dell'attività 1941-42 pubblicato da Simon Kuper nel suo

Ajax, the Dutch, the War, in cui si allude chiaramente

alle deportazioni in corso, mostrando solidarietà e trepidazione

per il destino dei propri soci. Tra questi c'era anche Eddy

Hamel. Sebbene fosse nato a New York nel 1902 e avesse mantenuto

la cittadinanza americana, nel 1942 venne deportato a Birkenau,

dove morì il 30 aprile 1943.

Anche le scelte individuali presero direzioni diverse sotto

l'urto dell'occupazione. Il capitano della squadra che vinse

i campionati nel 1918 e nel 1919, Joop Pelser, che dal termine

della carriera faceva parte del consiglio direttivo come socio

onorario, fin dalla fine degli anni trenta si era iscritto al

partito nazionalsocialista olandese con la moglie e il figlio

Harry, anch'egli giocatore dell'Ajax. Un altro figlio, Jan,

si era arruolato volontario delle Waffen SS, finendo sul fronte

orientale. Nel 1942 Pelser incominciò a lavorare per

la Lippman Rosenthal Bank, una banca che era stata sottratta

ai proprietari ebrei e trasformata in un'agenzia che valutava

i beni delle persone avviate ai campi di sterminio. Piet van

Deijck, titolare della prima squadra, fece parte di una banda

che razziava le case degli ebrei deportati. Nel dopoguerra fu

anche accusato di aver denunciato alla Gestapo dei cittadini

olandesi, anche se l'accusa non venne mai provata. Foeke Kermer,

mediano di una squadra cadetta e allenatore delle giovanili,

aveva catturato ad Harlem cinquanta persone che si stavano nascondendo

e aveva prestato servizio quale sorvegliante nei campi, dove

si era segnalato per i maltrattamenti che aveva inflitto ai

prigionieri.

Kuki Krol e Leo Horn, invece, come abbiamo visto, avevano scelto

di entrare nella Resistenza, costituendo un gruppo che svolse

un'attività costante fino al termine della guerra. Fu

un'esperienza che segnò in maniera indelebile entrambi.

Horn dovette ricorrere a un potente sonnifero fino al termine

della sua vita per riuscire a domare i lancinanti ricordi che

gli facevano puntualmente visita ogni sera. Krol non riuscì

mai a lasciarsi veramente alle spalle gli anni della guerra.

Intervistato lungamente da Kuper nel 1999 quando stava scrivendo

il suo libro sull'Ajax, era ancora così scosso emotivamente

che alla fine non se la sentì di concedere l'autorizzazione

a utilizzare le informazioni che riguardavano la sua vicenda

e di permettere di venire citato ufficialmente. Il gruppo era

formato da dieci persone che agivano nella più assoluta

clandestinità, svolgendo azioni militari, soprattutto

di sabotaggio alle linee di comunicazione dell'esercito tedesco,

e provvedendo a mantenere in vita una rete di alloggi dove era

possibile tenere nascosti per lunghi periodi gli ebrei che erano

riusciti a sfuggire alla deportazione, cercando di organizzarne,

quando possibile, la fuga. Uno dei centri organizzativi era

il negozio di Kuki Krol, che venne individuato dalla polizia

tedesca. Krol sfuggì alla cattura, perché nel

momento dell'irruzione casualmente non si trovava nel negozio.

Venne, però, perquisito il commesso, un giovane comunista

che militava anch'egli nel gruppo. Lo tradirono le tre diverse

carte d'identità che gli vennero trovate addosso. Non

tornò mai dal campo in cui fu deportato. Si creò

anche una rete informale tra molti dei soci che partecipavano

più attivamente alla vita della società, che dispensò

aiuti di ogni genere non solo agli ebrei perseguitati. Questa

rete fu attiva soprattutto nell'ultimo terribile inverno di

guerra, l'Hongerwinter, quando ad Amsterdam più

di un migliaio di persone morirono di fame e di stenti, procurando

e distribuendo aiuti alimentari e vestiario.

L'Ajax, però, incominciò a essere identificata

con gli ebrei a partire dagli anni sessanta, quando le tifoserie

delle squadre avversarie cominciarono a definire i biancorossi

“squadra di ebrei” con intenti non proprio celebrativi,

fino, in anni più recenti, a invocare dalle curve una

nuova Auschwitz o a riprodurre il sibilo delle camere a gas

all'ingresso dei calciatori in campo. Per inciso, non solo in

Olanda: quando nel 2003 l'Ajax giocò a Roma una partita

di coppa, i tifosi giallorossi accolsero gli olandesi con uno

striscione che recitava: «And now... go to have a shower».

Ben presto i tifosi dell'Ajax rivendicarono con orgoglio l'identificazione,

cantando a squarciagola “Ebrei!” mentre sventolavano

bandiere con la stella di David, meglio nota negli stadi come

la stella dell'Ajax, o srotolando in curva un'immensa bandiera

israeliana.

Unica

possibilità: l'Ajax Unica

possibilità: l'Ajax

L'Ajax, però, non era più la squadra degli ebrei

dello Jodenbuurt degli anni trenta. Durante l'occupazione

il quartiere era stato trasformato in un ghetto dai tedeschi,

che lo avevano recintato con il filo spinato per rendere più

spedite le operazioni di prelevamento delle persone da avviare

alla deportazione. Come abbiamo visto, al termine della guerra

non era tornato quasi nessuno. Il quartiere era diventato un

ammasso di rovine e le case lasciate vuote erano state saccheggiate;

persino gli stipiti delle porte erano stati usati come legna

da ardere. E anche delle cinque squadre di calcio ebraiche non

era rimasto niente.

Così i ragazzi delle poche famiglie ebree sopravvissute

che volevano giocare a calcio cominciarono a bussare timidamente

alle porte dell'Ajax. Era una scelta quasi naturale.

Nel 1949 due ragazzini, Sjaak Swart e Bennie Muller, furono

accettati nelle giovanili dell'Ajax. Il padre di Swart vendeva

aringhe al mercato, la famiglia di Muller aveva un banco di

frutta e verdura.

Nel 1956 Swart debuttò in prima squadra a soli diciotto;

l'anno dopo toccò a Muller. Swart – il cui soprannome

divenne significativamente Mr. Ajax – avrebbe giocato

596 partite ufficiali con la maglia dell'Ajax, vincendo otto

campionati, tre coppe dei campioni e una coppa intercontinentale;

Muller divenne il capitano dei biancorossi e della nazionale

olandese. Era nata la squadra del ghetto. L'identificazione

divenne ancora più stretta qualche anno dopo, quando

un gruppo di imprenditori ebrei cominciò a entrare nel

consiglio direttivo dell'Ajax e a investire massicciamente nella

squadra, che divenne in breve tempo la più forte d'Europa,

segnando un'epoca del calcio mondiale.

Nel 1964 venne eletto presidente della società Jaap van

Praag. I suoi genitori e la sorellina erano morti nei campi

di sterminio ed egli era riuscito a salvarsi grazie all'aiuto

della rete dei soci dell'Ajax, che lo avevano tenuto nascosto

per due anni e mezzo. Tra i principali finanziatori della squadra

c'era Maup Caransa, immobiliarista e proprietario di vaste zone

di Amsterdam. Anche i suoi genitori e i suoi quattro fratelli

non erano mai tornati dai campi. Figlio di un commerciante di

carbone, Caransa aveva cominciato a lavorare a dodici anni girando

per il quartiere ebraico con un carretto per vendere petrolio

e carbone.

Ma gli altri grandi finanziatori della squadra erano diventati

i fratelli Freek e Wim van der Meijden, che ad Amsterdam tutti

chiamavano significativamente “i costruttori del bunker”.

Titolari di una piccola impresa di costruzioni, durante l'occupazione

si erano messi al servizio dell'amministrazione tedesca, costruendo

caserme, postazioni di artiglieria lungo la costa e, appunto,

bunker, accumulando una fortuna ingente e sviluppando una delle

società edili più rilevanti del paese. Dopo la

liberazione, vennero condannati a tre anni di carcere per collaborazionismo.

Accesi tifosi dell'Ajax, scontata la pena ricominciarono a frequentare

le tribune dello stadio De Meer e a sostenere economicamente

la squadra, accollandosi numerose spese e aiutando i calciatori,

ancora semiprofessionisti, a trovare adeguate sistemazioni.

Ma l'infamante pena subìta divenne un ostacolo insormontabile

all'ingresso ufficiale nel consiglio direttivo della società.

Fino all'elezione a presidente di van Praag. L'uomo che si era

salvato dalla morte nascondendosi per due anni mezzo e la cui

famiglia era stata sterminata nei campi, tendeva la mano a chi

aveva collaborato attivamente con la macchina dell'occupazione.

Qualche tempo dopo Freek e Wim van der Meijden restaurarono

a proprie spese una vecchia sinagoga che stava cadendo a pezzi.

Il 15 novembre 1964 sul campo di Groningen debuttò in

prima squadra il diciassettenne Johan Cruijff. Due anni dopo,

il 7 dicembre 1966, nella partita di andata degli ottavi di

finale della coppa dei campioni, l'Ajax sconfisse per 5 a 1

il Liverpool, grande favorito per la vittoria finale. Quel gruppo

di ragazzi cresciuti intorno al vecchio stadio aveva iniziato

a scalare il mondo.

Ruud Krol tutta questa storia la conosceva bene. Fino alla sua

morte, avvenuta nel 2003, suo padre aveva tenuto su un tavolino

in soggiorno la fotografia del ragazzo catturato dai tedeschi

nel suo negozio. Non poteva, però, sapere che nel 1947

il tredicenne Abraham Klein, profugo dall'Ungheria e dalla Romania,

sulla strada per Israele era stato ospitato per un anno in Olanda,

insieme ad altri cinquecento bambini, frequentando la scuola

nella città di Apeldoorn. Lo avrebbe raccontato soltanto

anni dopo a Simon Kuper. Né Klein poteva sapere del ruolo

avuto dal padre di Krol durante l'occupazione nel salvare dalla

deportazione gli ebrei che si trovavano in Olanda. Lo avrebbe

saputo da Leo Horn soltanto nel 1994, nel corso di una conversazione

addentratasi accidentalmente nelle vicende della guerra, svoltasi

durante uno dei suoi periodici viaggi ad Haifa per rendere visita

al suo grande amico.

Daniel Passarella, invece, non avrebbe dovuto essere il capitano

della squadra argentina. Aveva ereditato la fascia da Jorge

Carrascosa, il terzino sinistro dell'Huracán, che aveva

rinunciato alla nazionale per non dover sostenere il regime

di Videla. Il posto alla sinistra della difesa, invece, era

finito ad Alberto Tarantini, che ha rivelato in un'intervista

di qualche anno fa che tre suoi amici furono sequestrati dai

militari e risultano ad oggi tra i desaparacidos. A trecento

metri dallo stadio Monumental di Buenos Aires sorgeva la Escuela

de Mécanica della Marina Argentina.

| |

Cartolina commemorativa di Ruud Krol |

L'aguzzino

e la vittima L'aguzzino

e la vittima

Nei primi giorni dopo il colpo di stato del 1976 l'edificio

era stato utilizzato per trattenere le prime persone fermate;

in seguito divenne il luogo in cui veniva rinchiuso chi era

destinato a sparire. Anche in quel pomeriggio di giugno continuavano

le torture dei prigionieri detenuti al di fuori di ogni procedura

legale, che il regime dei generali giudicava suoi oppositori.

Quel dramma che segnava il mondo lacerato dalla guerra fredda

si stava incrociando su un campo di calcio con la tragedia che

aveva distrutto l'idea stessa di civiltà. E chi stava

torturando in nome di un'altra paranoica visione del mondo negava

che chi era stato beneficiato da chi aveva tenacemente cercato

di difendere i valori umani fosse in grado di saper dirigere

obiettivamente una partita.

Molti anni dopo, nelle sue memorie pubblicate nel 2009, il centrocampista

del Tottenham Osvaldo Ardiles, dal tocco elegante e dal grande

senso tattico, proverà a mettere ordine nel tumulto di

pensieri che si rincorrono da allora su quel pomeriggio: «Stavamo

disputando la finale nello stadio del River Plate, e a tre-quattrocento

metri c'era la scuola di meccanica navale. Solo dopo abbiamo

scoperto che era il principale centro di tortura della marina.

E penso che, quando segnavamo, tutti ci potevano sentire. Le

guardie magari dicevano ai prigionieri “stiamo vincendo”,

è così che probabilmente glielo riferivano. Non

dicevano “L'Argentina sta vincendo” ma “noi

stiamo vincendo”. Uno è l'aguzzino, l'altro la

sua vittima. E poi penso: coloro che erano imprigionati come

si sentivano, felici o tristi? In un certo senso erano felici

perché erano argentini, e stavamo vincendo la Coppa del

Mondo per la prima volta nella nostra storia. Meraviglioso.

Ma sapevano che quella vittoria significava che la dittatura

militare sarebbe durata ancora a lungo. Che non sarebbero stati

rilasciati. Cosa hanno provato in quei momenti?»

Già, cosa hanno provato? Può darsi si stessero

chiedendo fino a quando la gente può continuare a voltarsi

da un'altra parte facendo finta di non aver visto. Ma ho paura

che la risposta si sia persa nel vento. Forse per sempre.

Giovanni A. Cerutti

Giovanni A. Cerutti

Per

saperne di più Per

saperne di più

Le vicende intorno

alla squadra dell'Ajax sono tratte dal lavoro di Simon Kuper,

Ajax, the Dutch, the War. The Strange Tale of Soccer During

Europe's Darkest Hour, Orion, London 2003 (edizione italiana,

Ajax, la squadra del ghetto, Isbn, Milano 2005).

Le informazioni

sull'occupazione tedesca in Olanda provengono dalla voce Olanda

redatta da Werner Warmbrunn nel Dizionario dell'Olocausto,

a cura di Walter Laqueur, Einaudi, Torino 2004.

Sullo svolgimento

dei mondiali di calcio in Argentina nel 1978 vedi Alec Cordolcini,

Pallone desaparecido. L'Argentina dei generali e il mondiale

del 1978, Bradipo libri, Torino 2011.

L'autobiografia

di Osvaldo Ardiles è stata pubblicata con il titolo Ossie's

Dream. My Autobiography, Bantam Press, London 2009.

|