|

riflessioni

Sfogliando

gli annuari ovvero cercare di capire il mondo dei numeri Sfogliando

gli annuari ovvero cercare di capire il mondo dei numeri

I dati seguenti sono tratti da l’annuario “Il mondo

in cifre 2005” elaborato da The Economist tradotto

e pubblicato in Italia dalla rivista “Internazionale”

ad un prezzo contenuto. Sono quindi dati aggregati, semplici,

che danno un quadro sintetico ma contemporaneamente definiscono

a grandi linee i problemi e sono molto accessibili e comprensibili.

Le considerazioni sono le nostre. Ma, come si vede, non c’è

bisogno di una grande scienza per capire come stanno le cose.

Economia

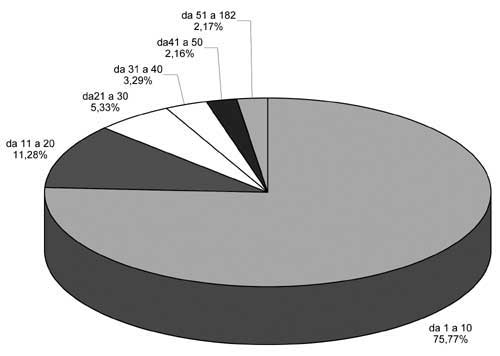

Considerando il PIL dei singoli paesi: i primi dieci hanno un

PIL di 24.475 miliardi di $; dall’undicesimo al ventesimo

3.643 $; dal ventunesimo al trentesimo di 1.722 $; dal trentunesimo

al quarantesimo 1.062 $; dal quarantunesimo al cinquantesimo

698 $.

I primi cinquanta paesi hanno un PIL complessivo di 31.600 miliardi

di dollari, gli altri 132 paesi considerati hanno un PIL di

700 miliardi di $ corrispondente al 2% del totale.

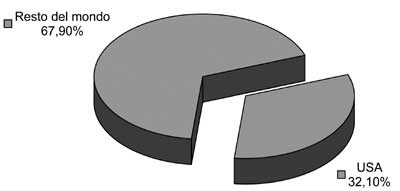

Gli stati Uniti da soli hanno un PIL pari a 10.383 miliardi

di $ ovvero superiore tre volte a quello del Giappone, secondo

paese in graduatoria, e costituente il 32,2% del totale dei

primi cinquanta paesi.

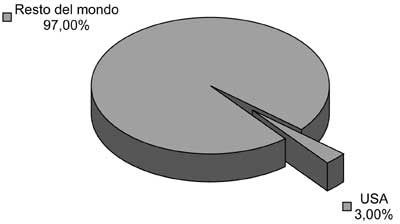

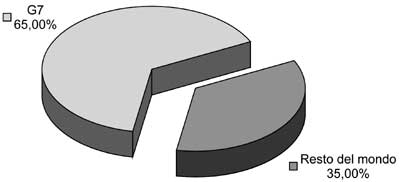

I paesi del G7 fanno il 65% del PIL mondiale con 11,5% della

popolazione; gli Stati Uniti il 32% con il 3,5 % della popolazione

I paesi del G7 esportano il 45,4% della loro produzione (l’Asia

il 9,9%, l’America latina il 4,5%, l’Africa il 1,9%).

50 paesi hanno un onere sul debito estero pari a più

dell’80% del loro PIL; 50 paesi hanno debiti esteri superiori

a 10 miliardi di dollari (10 superiori a 100 miliardi di dollari);

50 paesi hanno un debito estero superiore al 250% delle loro

esportazioni annuali di beni e servizi (i paesi dei tre elenchi

citati per gran parte non sono gli stessi).

Distribuzione

del PIL mondiale tra i 182 paesi censiti

(i numeri

riportati nel grafico: 1-10, 11-20, 21-30 ecc., sono relativi

alla posizione dei paesi come Prodotto Interno Lordo, PIL)

Agricoltura

Tra i paesi meno dipendenti economicamente dall’agricoltura

gli Stati Uniti sono al dodicesimo posto. In quel paese l’agricoltura

contribuisce al PIL nazionale solo per il 1,9%. Questa condizione

è simile a quella del Regno Unito (che si posizione al

sesto posto solo con il 1,0%) e dell’Italia (al ventitreesimo

posto con la Francia con una incidenza sul PIL del 2,7%).

Il dato indica solo la marginalità del settore rispetto

all’economia del paese ma non la capacità dei produttori

di quel paese di incidere sul mercato agricolo del pianeta.

Se infatti si analizzano le produzioni mondiali dei cereali

gli Stati Uniti sono al 2° posto e la Francia al 5°;

per la carne gli Stati Uniti al 2° posto e la Francia al

4°, per la frutta gli Stati Uniti al 4° e l’Italia

al 5°; per gli ortaggi gli Stati Uniti al 3° e l’Italia

al 5°.

Gli Stati Uniti, inoltre, sono nella condizione per quanto riguarda

il grano e le granaglie, prodotti di base per l’alimentazione

e la politica ad essa connessa, di avere consumi inferiori alla

produzione e quindi ad essere esportatori.

|

Consistenza

PIL Stati Uniti |

|

Consistenza

popolazione Stati Uniti |

Industria

La produzione industriale dei primi cinquanta paesi produttori

è del valore di 8.017 miliardi di dollari. Il 57% di

questo totale è costituito della produzione dei G7 (4.619

miliardi di $), il 26% dagli Stati Uniti e 12,9% dal Giappone

(insieme circa il 40% della produzione mondiale. Il cinquantesimo

paese produce lo 0,05% del totale.

Combustibili

I paesi maggiormente industrializzati non controllano le fonti

di energia ma sono costretti ad importare combustibili da altri

paesi. In tale maniera chi controlla il mercato di fatto incide

sulle politiche dei paesi industrializzati.

Tra i paesi produttori di petrolio gli Stati Uniti sono al secondo

posto e tra i primi quindici c’è solo un altro

paese afferente al G7 (Gran Bretagna). Per quanto attiene i

dieci paesi maggiori produttori di gas naturali vi sono Stati

Uniti (2°) e Gran Bretagna (4°) per il carbone solo

Stati Uniti (2°).

Per il petrolio e il gas naturale gli Stati Uniti consumano

molto di più di quanto producano (petrolio 19.708 di

consumo contro i 7.698 migliaia di barili al giorno di produzione).

È questo l’unico caso in cui il paese non produce

direttamente risorse primarie di cui necessita.

Situazione particolare hanno Russia, che possiede risorse di

petrolio, gas, e carbone molto superiori ai suoi attuali consumi

(da qui l’interesse all’acquisizione da parte di

compagnie internazionali delle società di petrolio ex

nazionali), e Cina, che nonostante sia il maggiore produttore

mondiale di carbone (di cui non consuma tutta la produzione)

attualmente per permettere la crescita in corso importa petrolio

(e non è un caso l’aumento del prezzo del petrolio

a barile finalizzato anche ad affaticare l’economia cinese).

|

Consistenza

PIL G7 |

|

Consistenza

popolazione G7 |

Energia

I maggiori produttori di energia nel pianeta sono gli Stati

Uniti e la Cina con rispettivamente 1.711 e 1.138 milioni di

tonnellate di petrolio equivalente. Ma mentre la Cina consuma

1.139 milioni di tonnellate di petrolio equivalente gli Stati

Uniti ne consumano 2.281 con un saldo negativo di quasi trecento

milioni di tonnellate. Tranne la Gran Bretagna nessun altro

paese G7 è tra i primi sedici produttori mentre tutti

sono tra i primi sedici consumatori. Il consumo più altro

pro-capite di un paese industrializzato è quello degli

Stati Uniti con 7.990 kg di petrolio equivalente più

del doppio del consumo riscontrabile in Italia.

Aziende

Il fatturato complessivo delle maggiori 44 aziende nel mondo

è pari a 4.078,8 miliardi di dollari (2.269 sono degli

Stati Uniti)

615.8 miliardi di dollari annui è la somma delle tre

maggiori aziende mondiali. Per comprendere meglio il peso di

questi soggetti all’interno dell’economia mondiale

sottolineiamo che esse, in 44, hanno un fatturato pari al 13%

del PIL di 182 paesi del pianeta (il PIL è composto da

tutta la produzione e gli scambi in un anno effettuati da tutti

i 6 miliardi e oltre di abitanti del mondo). Solo 19 paesi al

mondo hanno un PIL superiore al fatturato delle più grande

azienda mondiale (246,5 mld di dollari)

Le aziende tra le 44 che si interessano di petrolio sono 5 (al

3° USA, 4° GB, 5°GB, 14° FR, 15° USA), per

un fatturato complessivo di 729,5 miliardi di dollari. Le aziende

che producono auto sono 8 per un fatturato complessivo di 936.9

miliardi di dollari (petrolio e auto sono il 40% del fatturato

delle prime 44 aziende)

Delle prime 44 aziende nel mondo, 18 sono degli Stati Uniti

(petrolio, auto, apparecchiature elettriche e informatica, aerei),

2 Regno Unito (petrolio), 13 Giappone (auto, apparecchiature

elettriche e informatica, assicurazione), 3 Germania (auto,

apparecchiature elettriche e informatica, assicurazione), 4

Francia (petrolio, assicurazione), 2 Paesi Bassi, 1 Svizzera

(alimentazione), 1 Italia (assicurazione).

Banche

e mercato azionario

2.500 circa sono i miliardi di dollari che costituiscono il

patrimonio (capitale proprio e riserve) delle maggiori 44 banche

del pianeta (8 Stati Uniti, 6 Regno Unito, 6 Francia, 5 Giappone,

5 Cina, 2 Germania, 2 Svizzera, 3 Paesi Bassi, 2 Spagna, 2 Italia

(33° e 43° posto).

La capitalizzazione del mercato azionario è di 11.052

miliardi di dollari negli Stati uniti, 2.126 miliardi di dollari

in Giappone, 1.846 mld di dollari in Gran Bretagna, seguono

gli altri paesi in rapida riduzione di importi a partire dalla

Francia (996 al 4° posto fino a Singapore con 101 mld di

dollari al 26° posto)

Consumi

32 sono i paesi (non tutti industrializzati) che hanno un numero

di apparecchi televisivi a colori superiore a 90 per ogni 100

famiglie (il Belgio 99,6 apparecchi su 100 famiglie); 18 sono

i paesi (quasi tutti industrializzati e ricchi) che posseggono

più di 50 lettori cd per 100 famiglie (Danimarca 89,3);18

sono i paesi (quasi tutti ricchi ma non necessariamente industrializzati)

che posseggono più di 40 computer ogni 100 persone (Svizzera

70,9); 30 sono i paesi (non tutti industrializzati non tutti

ricchi) in cui vi sono più di 65 telefoni cellulari per

ogni 100 persone (Taiwan 106,2).

Brevetti

123.978 sono stati i brevetti concessi agli abitanti del Giappone

nel 2000, 83.090 agli abitanti degli Stati Uniti (insieme costituiscono

più del doppio di quelli concessi ai successivi 18 stati

nell’elenco), 9.983 agli abitanti dell’Italia (che

si colloca al 9° posto). Il ventesimo posto è di

Israele con 433 brevetti. Nessuna traccia di paesi non industrializzati,

non ricchi, non occidentali. I casi sono due: o l’intelligenza

non è uniformemente distribuita o il controllo della

produzione è affidato a pochi soggetti.

Malattie

I primi dodici paesi nella graduatoria delle morti per cancro

al seno sono europei (da 26,5 a 20,1 decessi per 100.000 abitanti);

così come i primi sette nella graduatoria delle morti

per cancro ai polmoni (da 79,o a 56,9 decessi per 100.000 abitanti),

poi ci sono Stati Uniti e Canada e poi si continua con altri

paesi europei.

Le morti da cancro ai polmoni è molto difficile connetterle

alla pratica del fumo; il consumo medio pro capite di sigarette

propone una classifica di paesi molto diversa. Appare invece

molto stretta la relazione tra paesi industrializzati ed urbanizzati

e morti di cancro, cosa che risulta palese anche dal 12°

posto per morti di cancro al polmone di Hong Kong.

Di malaria, tubercolosi, Aids si muore, per la stragrande maggioranza,

nei paesi poveri africani ed asiatici.

Nobel

Gli Stati uniti sono il paese che ha vinto il maggior numero

di premi nobel per la fisica 45 (35%) sui 128 assegnati (uniti

a quelli della Gran Bretagna, secondi, il 50%), 39 nella chimica

(35,5%) sui 110 assegnati (uniti a quelli della Gran Bretagna,

secondi, il 55%), 48 (40%) nella medicina sui 118 assegnati

(uniti a quelli della Gran Bretagna, secondi, il 58%) e questo

può essere riferito alla struttura di ricerca di quei

paesi sostenuta dalle grandi aziende.

Gli Stati uniti sono il paese che ha vinto il maggior numero

di premi nobel per l’economia 27 (63%) sui 43 assegnati

(uniti a quelli della Gran Bretagna, secondi, il 81%) e questo

può essere riferito all’attenzione nei confronti

degli interessi privati che gli economisti dei due paesi hanno

posto nel corso degli anni e da cui sono stati premiati.

Gli stati uniti sono il paese che ha vinto il maggior numero

di premi nobel per la pace 17 (26%) sui 66 assegnati (uniti

a quelli della Gran Bretagna, secondi, il 44%) e questo potrebbe

essere capito, essendo questi i paesi che maggiormente hanno

ideato, partecipato, sostenuto guerre, colpi di stato, guerre

civili nel pianeta nel corso degli ultimi trecento anni, solo

se i nobel fossero andati a dei grandi oppositori di tali politiche;

ma essendo Kissinger, noto golpista e guerrafondaio, uno dei

vincitori l’assegnazione di tanti nobel non può

che essere inteso come un atto di inutile sottomissione della

cultura premiante al potere.

Conclusioni

Che cosa si evince. Il controllo del mercato, della produzione

e dell’economia da parte di pochi soggetti collegati ad

un numero molto ridotto di paesi. Per le risorse e l’energia

esclusivamente gli stati Uniti, la Cina e la Russia sono in

questo momento autonomi. I primi, a differenza degli altri,

sono anche grandi esportatori e controllano alcune risorse al

di fuori dei loro confini, e ciò rende molto forte il

loro peso. Alcuni paesi, sebbene del tutto in disequilibrio

energetico, controllano i mercati delle merci e finanziari (ad

esempio Giappone, Gran Bretagna, Paesi Bassi). All’interno

dei paesi industrializzati la differenza in termini di produzione,

consumo, disponibilità di risorse tra Stati Uniti e gli

altri sette è enorme. Gli Stati Uniti, con un numero

ridottissimo di altri stati (Giappone, Gran Bretagna e pochi

altri), controllano tutta l’economia, la produzione, la

finanza, la ricerca, e promuovono il modello che è fatto

su misura per accrescere queste disparità sulle quali

si costruiscono i loro profitti.

Anche i settori non direttamente produttivi (vedere Nobel) sono

utilizzati strumentalmente al fine di accrescere attraverso

di essi sia il commercio dei prodotti sia la stima verso se

stessi.

Un mondo di Stati profondamente impari al cui interno, come

a tutti noto, corrisponde una ancor più profonda disuguaglianza

sociale.

testimonianze

Civilizzazione Civilizzazione

In gran parte dei luoghi dove le comunità

avevano un rapporto di rispetto dell’ambiente la proprietà

privata aveva una peso marginale nella organizzazione sociale.

Nella cosmogonia della Melanesia ad inizio del secolo XX l’uomo

non ha un posto predominante, è all’interno dell’ambiente

e si sforza di rispettare l’armonia e l’equilibrio

naturale. “La civilizzazione canàca – sosteneva

negli anni settanta del secolo scorso un melanesiano –

trae la sua essenza dal rapporto intimo e biologico dell’uomo

con la terra”. Le modalità di coltivare la terra,

di distribuire le risorse sono configurate per la conservazione

dei beni ambientali, beni indivisi, e gran parte dei beni della

società erano anche per questo indivisi.

A metà dell’ottocento R.P. Poumpinel, della missione

marista, scriveva “qui bisogna dividersi tutto…

questa piaga sociale, con le sue orrende e desolanti conseguenze,

tiranneggia le tribù delle nostre isole…”

ed ancora all’inizio del secolo successivo Leenhardt,

giovane missionario a cui si deve poi la raccolta di una consistente

documentazione sulle quelle popolazioni, osservava: “tutto

quello che uno guarda gli è dato in dono, è l’uso

del paese. Che bel comunismo! Ed è per questo che bisogna

proibire a questa gente di regalare quel che si dà loro

e che la maggiore difficoltà per educarli è l’insegnar

loro di possedere” (le due citazioni sono leggibili in

R.Dousser – Leenhardt La grande capanna. Miti e leggende

della Nuova Caledonia, Jaca Book Milano 1974)

Che grande civiltà quella occidentale.

Che con cura ed impegno prima ha destrutturato le società

e poi ha ad esse imposto la distruzione dell’ambiente.

Storie di case: la casa delle

zanzare

Storie di case: la casa delle

zanzare

Circa cento anni fa un gran numero di coloni francesi in Vietnam

si spostarono dalle pianure sulle montagne di quel paese. Gran

parte di questi morirono di malaria, malattia che non aveva

mai presentato un problema per le popolazioni delle montagne.

La ragione di questa situazione può essere gran parte

attribuita alla configurazione delle abitazioni.

Gli abitanti della montagna avevano abitazioni con al piano

terra le stalle ed al piano superiore la residenza il cui interno

aveva una area preminente e centrale, la cucina, con i suoi

fornelli e senza cappa.

Le zanzare volano in prossimità del terreno e pungono

preferibilmente gli animali, per questo la configurazione della

casa poneva già in condizione di sicurezza gli abitanti

che dormivano e mangiavano al piano superiore; inoltre i fumi

della cucina, nonostante fossero fastidiosi, allontanavano ulteriormente

gli insetti dalla parte alta dell’abitazione.

Quando arrivarono i coloni videro i limiti dell’abitazione

(puzza degli animali e fumi in casa, scomodità dell’accesso

al piano superiore) e non comprendendone le ragioni costruirono

case ad un piano come erano abituati in pianura, dove stalle

e fornelli erano posti fuori dall’abitazione.

Ciò fu centrale per il decoro e la comodità e

letale per la loro salute.

L’inettitudine dei selvaggi e la furbizia dei

colori

L’inettitudine dei selvaggi e la furbizia dei

colori

Le Grandi pianure del Nord America erano utilizzate dai nativi

per la loro sopravvivenza.

Il terreno era ricco e profondo ed era coperto da fitte ed alte

erbe perenni che garantivano il mangiare alle mandrie di bisonti.

Le specie vegetali presenti, molto varie, erano in condizione

di mantenere sempre una copertura dei terreni in tutte le stagioni

evitando che i venti e le piogge provocassero erosione ed impoverimento

dei suoli.

L’alimentazione dei nativi era garantita dal bisonte che

veniva cacciato nella quantità necessaria all’approvvigionamento

e solo in alcune stagioni dell’anno, e poi conservato

ed utilizzato tutto, anche le parti non commestibili, per attrezzi,

coperte, tende, contenitori, simboli, etc.

Quando arrivarono i coloni capirono che il sistema poteva essere

molto più produttivo di quanto non lo fosse per i nativi

e, dopo averli massacrati e ridotto la popolazione dei bisonti

da sessanta milioni di capi a poche migliaia, si dedicarono

alla coltivazione delle pianure.

Le culture stagionali approfittarono per anni dei terreni

vegetali che si erano costituiti nel tempo grazie alle modalità

di uso dei nativi: si ridusse il ciclo da quello lungo (erbe

– bisonti – uomo) ad uno più breve (coltivazioni

– uomo) e ciò portò ad una grande produzione

di biomassa; e contemporaneamente si cambiò il sistema

produzione della carne (dalla caccia all’allevamento).

Ma le colture stagionali di mais, foraggi, grano ed altro lasciavano

scoperto il terreno per gran parte dell’anno e gli agenti

meteorologici, che in quei luoghi sono di grande entità,

incominciarono una erosione dei suoli tale che dopo solo 120

anni la produttività di quelle aree si era fortemente

ridotta. Per consentire il mantenimento dei livelli raggiunti

in passato i terreni sono divenuti in parte irrigui (con tutte

le conseguenze per le falde ed i corsi d’acqua) ed hanno

avuto bisogno di una elevata e crescente concimazione chimica.

Nonostante questo le quantità di prodotto per ettaro

sono in calo e lo spessore dei suoli continua a diminuire.

Non è un caso che la ricerca di OGM si sia sviluppata

negli stati uniti e ciò non solo in ragione delle grandi

compagnie chimiche e degli interessi globali di ampliamento

dei mercati ma anche per rispondere ad un problema molto diffuso

quale la desertificazione di suoli che dipende dal costante

impoverimento prodotto da una cattiva utilizzazione.

Ma questi erano e sono coloni e gli altri erano e sono selvaggi.

osservazioni

sulla contemporaneità

La distruzione dei beni comuni

La distruzione dei beni comuni

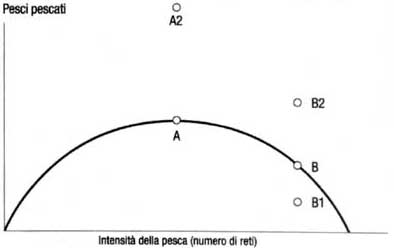

L’immagine è un grafico elaborato da G.G.Marten

in “Ecologia umana. Sviluppo sociale e sistemi naturali”,

Edizioni Ambiente, Milano 2002 (pag.156). In esso viene mostrata

la relazione tra l’intensità della pesca e la quantità

del pesce pescato.

Il problema che si nasconde dietro questo modello è

che ciascun individuo ritiene di poter essere A2 ed in alcuni

casi per alcuni periodi realmente qualcuno può trovarsi

nella condizione di essere avvantaggiato rispetto agli altri.

Ma questo implica, nella maggior parte dei casi, una continua

ricerca a tecniche e modalità produttive e di prelievo

che possano portare ad una situazione di vantaggio rispetto

agli altri.

Il rischio che il desiderio di poter essere A2 divenga un elemento

di alterazione/distruzione dei sistemi naturali è esponenzialmente

maggiore quanto più la società locale è

aperta ai mercati internazionali ed alle “opportunità”

e consuetudini che li regolano.

Sempre per rimanere nell’ambito della pesca, ma questo

ragionamento può essere esteso a tutti i settori di prelievo

e produttivi, la crescita della domanda di pescato è

determinata da mercati che raramente sono locali. Ciò

vuol dire che il pescatore non svolge una attività finalizzata

alle sue necessità dirette o a quelle della comunità

di appartenenza, e che contemporaneamente la comunità

non ha più uno stretto legame con quelle risorse che

non gestisce direttamente e non usa esclusivamente.

È il mercato globale, quello che permette di mangiare

il pesce fresco giapponese in Italia o il pesce dell’adriatico

in Finlandia, che impone quantità e prezzi e quindi sottopone

ad un continuo stress gli operatori all’inseguimento di

tecniche che gli consentano di aumentare le quantità

e di ridurre i costi.

E questo avviene anche quando il 70% del pesce azzurro pescato

in Italia diviene farina di pesce, anche quando il prelievo

supera di gran lunga la capacità di rigenerarsi del sistema

(si vedano le dimensioni sempre minori dei pesci e la riduzione

delle specie).

La

distruzione dei beni comuni:

l'esempio della pesca

A. Tutti i pescatori usano un numero

minore di reti per raggiungere la sostenibilità

della pesca

B. Tutti i pescatori usano un numero

maggiore di reti: il pescato procapite è inferiore

perché il sovrasfruttamento riduce il popolamento

ittico

A2. Un pescatore raddoppia le sue reti

mentre tutti gli altri ne usano poche per una pesca

sostenibile

B1. Un pescatore usa poche reti mentre

tutti gli altri ne usano molte, esercitando un sovrasfruttamento

B2. Un pescatore usa il doppio delle

reti rispetto agli altri pescatori che già stanno

esercitando sovrasfruttamento

|

Recessione

Recessione

In questi ultimi periodi più volte è stata nominata

questa parola come richiamasse uno spettro impronunciabile.

Recessione, ovvero riduzione o stallo continuo nel PIL. Ovvero

non crescita del prodotto interno lordo, il valore complessivo

della produzione di un paese escludendo il dato dei valori ambientali

(ed umani) alterati, compromessi, distrutti per produrre.

L’incubo di un modello economico che per stare bene (esso

e non la popolazione che lo pratica) non può che crescere

continuativamente.

Un modello che già solo a descriverlo appare del tutto

impraticabile in tempi lunghi. Come si può crescere sempre

in un sistema (il pianeta) che è limitato nello spazio

e nella quantità di risorse disponibili?

Alla riduzione del PIL è connessa la riduzione della

produzione. Ma come è possibile prevedere che si possa

continuare a crescere nella produzione senza limiti, ed in particolare

in un sistema economico come quello globale?

In sintesi, il sistema economico globale è stato fondato

sul fatto che i paesi ricchi (industrializzati e possessori

di finanze) potessero liberamente vendere le proprie merci o

acquisire attività in qualunque parte del mondo. In questi

ultimi venti anni il modello si è articolato su tre importanti

capisaldi: l’aver posto come valore universale di scambio

non più l’oro ma il dollaro, il che, come è

chiaro, pone alcuni paesi in grande vantaggio rispetto ad altri

(l’oro lo possono avere in parecchi ma la fabbrica dei

dollari ce l’ha uno solo); aver posto in essere delle

regolamentazioni nazionali che hanno ridotto il peso delle comunità

e hanno aumentato la capacità di movimento dei capitali

e delle merci dei ricchi (e questo è avvenuto attraverso

il sostegno a governi, movimenti, partiti amici del modello

a livello locale); aver emarginato e poi destrutturato ogni

tipo di economia locale che non fosse simile al modello.

Questo modello è pensato in una sola direzione di scambio:

dai ricchi verso i poveri, ed in tutti i paesi tranne uno tutte

le regole che tendevano alla difesa del lavoro, dei prodotti

locali sono state eliminate. Tranne uno, appunto, gli Stati

uniti che conservano una legislazione a tutela delle proprie

produzioni.

Questo modello ha prodotto degli utili spaventosi per decine

di anni ai paesi ricchi ma oggi il flusso delle merci si sta

invertendo anche e proprio perché i produttori dei paesi

ricchi vanno a produrre nei paesi poveri dove costa di meno.

Costa di meno il lavoro, vi sono più risorse da sfruttare,

più comunità da schiavizzare, meno normative da

infrangere.

Qual è allora il sistema per difendersi da questa degradazione

del modello. I paesi ricchi tra i ricchi l’hanno già

capito ed hanno attuato la nuova strategia: occupare militarmente

i luoghi con le risorse, tenere sotto controllo i paesi politicamente

in modo tale che entrino nel mercato globale danneggiando tutti

tranne coloro i quali li sostengono militarmente ed economicamente.

Così questo sistema non ha recessione: è colonialismo

democratico (ovvero modelli democratici di sudditanza alla speculazione).

E l’Italia? L’Italia è l’esempio tra

i più tragicomici di questa vicenda. È, per quanto

riguarda il PIL, tra i sette maggiori paesi del mondo e ha uno

tra gli uomini più ricchi del mondo, che si è

arricchito non producendo nulla ma facendo soldi sulla pubblicità

e la “comunicazione”; tra i maggiori gruppi vi sono

banche, aziende di telefonia (Telecom), di produzione energetica

(Enel, Eni). La più grande azienda del paese è

una banca (Banca intesa). Aziende dunque che fanno soldi sulle

necessità degli altri, non producono benessere anzi taglieggiano

il benessere degli altri.

Le altre grandi aziende sono poche ed in crisi. Questo è

grave ma potrebbe essere irrilevante se queste aziende non avessero

eliminato ogni concorrenza acquisendo al loro interno ogni soggetto

che produceva le stesse merci e costituendo enormi monopoli

(tipico il caso della Fiat che ha acquisito nel tempo: Autobianchi,

OM, Alfa romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Abarth, etc per le

macchine, e per un certo periodo anche Piaggio, Gilera etc per

le moto).

Il settore alimentare (uno dei settori di primaria importanza

e di maggiore fatturato: si mangia, seppur poco, anche quando

si è in bolletta) è stato prima oggetto delle

maggiori azioni di aggregazione e cessione da parte dello stato

e poi, e non è un caso, quello dei maggiori fallimenti

(Cirio, Parmalat), lasciando così spazio a ingressi di

merci e di capitale di altre multinazionali.

Il paese non produce quello che gli necessita con l’agricoltura,

con la trasformazione agroalimentare, con l’industria

e consuma molto di più di quanto le sue risorse ambientali

consentano.

Un paese che non solo ha un debito economico tra i primi nel

mondo ma ha un debito verso l’ambiente e verso la sua

società spaventoso.

Ed allora, perché non pensare ad un modello diverso in

cui alle grandi aziende (o alle piccole che fanno componenti

per le grandi o selvaggiamente producono sull’onda di

situazioni di favore come il ridotto costo di lavoro, gli immigrati,

il non pagare le tasse, la mobilità e il disinteresse

verso l’ambiente) si favorisce chi produce per reali necessità

e non per il mercato, chi produce collegato al suo territorio,

alle esigenze vere e per il benessere delle persone, chi produce

in maniera corretta verso l’ambiente e la società,

chi ricerca profitti equi (ovvero ridotti), chi ha attività

stabili continuative nel tempo e non alteranti?

E, in sintesi, perché non pensare ad un modello che non

cresce in quanto è collegato ad esigenze effettive e

non del mercato, che non cresce in quanto risponde alla domanda

di benessere e non di profitto?

Privatizzazione dei beni comuni tecnica e sviluppo

Privatizzazione dei beni comuni tecnica e sviluppo

La corsa alla privatizzazione dei beni comuni è stata

interpretata come la colonizzazione di terre “selvagge”,

fisicamente esterne al modello occidentale. Al termine di questo

inglobamento la società occidentale ha iniziato ad operare

al proprio interno anche in quelle piccole sacche di autonomia

e di indivisibilità dei beni che nel passato avevano

supportato la vita delle piccole comunità locali.

In questo ha attuato una concentrazione di beni nelle mani di

pochi di tali dimensioni che in passato non era mai stata riscontrata,

una concentrazione che ha al suo fondamento la divisione e commercializzazione

dei beni comuni che è stato il principale strumento di

sviluppo economico degli ultimi decenni. Una razzia completa

nei confronti di società diverse e degli ecosistemi.

La nascita della privatizzazione delle risorse è attribuibile

alla modificazione dei rapporti con l’ambiente naturale,

e le tecnologie si modificano proprio in ragione di questo cambiamento.

Sono tecniche che tendono ad aumentare la produttività

delle risorse o a utilizzare al massimo le risorse stesse.

Le tecniche divengono strumenti di disequilibrio finalizzate

all’aumento del prodotti indipendentemente dalla produttività.

Questo non accade ovunque e sempre alla stessa maniera: vi sono

società che hanno mantenuto negli anni dei rapporti congrui

con le risorse, o per un profondo senso di appartenenza alla

natura o in ragione di una grande consapevolezza della produttività

naturale dell’ecosistema nel quale erano insediate (e

quindi piegavano le tecniche ai caratteri del sistema naturale

tentando di utilizzare le risorse senza alterarle).

Solo prescindendo dalla relazione delle tecniche con i sistemi

naturali si può individuare un progressivo “sviluppo”

della tecnica (uno sviluppo interno alla disciplina) che, non

ponendosi limiti né obiettivi, continua ad evolversi

ed innovarsi.

Altro sono quelle società che misurano la tecnica con

l’ambiente e che tendenzialmente non si “sviluppano”

oltre un equilibrio con i sistemi naturali in cui vivono.

“I popoli “primitivi” non vivono dunque (come

è stato teorizzato da molti antropologi) in uno stato

di sviluppo simile a quello dei popoli primordiali….Il.

modello evolutivo basato su stadi di sviluppo che ci è

sembrato tanto semplice applicare – età della pietra,

del ferro, del bronzo è così via – è

basato soltanto sulle tecnologie, e nella maggior parte dei

casi è talmente rozzo da risultare errato” (Magli

I., Saggio introduttivo in Onorate il grande spirito,

Bompiani, Milano 1999.

Il rapporto con la natura in molte popolazioni è strettissimo

e diretto. Molti, tra i popoli nativi del Nord America o dell’Oceania,

vivevano in totale simbiosi con la natura e ad essa riferivano

la loro esistenza ed il giudizio delle loro azioni.

I Cherokee ad esempio “immaginano che la maggior parte

del male esistente sia il risultato di una disarmonia umana

con la natura” (Witt S.H., Steiner S. (1992) Scritti

e racconti degli indiani americani, Jaca Book, Milano)

e rimandando ad una naturalità dei comportamenti si preoccupavano

delle possibili aberrazioni dei singoli tanto che “nutrire

sentimenti malvagi è indicato nella religione-stregoneria

cherokee con il termine perifrastico di “pensare””

(ibidem).

Ma al di là di queste sottomissioni sociali alla religione

“la mente degli indiani si rivolgeva continuamente all’ambiente

naturale con uno strettissimo senso di identificazione nella

natura (Washburn W.G. (2000) Gli indiani d’America,

Editori Riuniti, Roma).

I caratteri propri della cultura delle popolazioni native del

Pacifico si trovano nella Melanesia: “essa si basa su

una cosmogonia dove l’uomo occupa un posto ma non preponderante.

L’uomo ha il suo ruolo nel cosmo, si sforza di rispettarne

l’armonia e l’equilibrio ma non lo domina. La competizione,

nella società di una volta, non ha un carattere individualista

perché non c’è opposizione tra me e gli

altri” Il pensiero melanesiano non si basa sulla nozione

di opposizione (bello-brutto, ricco-povero etc) ma su nozioni

di complementarietà (uomo e natura, maschile e femminile,

etc) e “questa complementarità si ritrova nell’habitat,

nelle colture, nella società intera” R. Dousset-Leenhardt

(1974) I canachi della Melanesia in R. Dousset-Leenhardt,

La grande capanna, Jaca Book, Milano.

Nelle coltivazioni si manifesta questa comunione tra uomo e

natura: non si tratta di un asservimento ma di una rispettosa

collaborazione.

È evidente che le tecniche utilizzate non possono ignorare

tale relazione e che esse non potessero non ispirarsi a tali

sentimenti/ragionamenti.

Adriano Paolella

Adriano Paolella

antiglo@mclink.it

La prima puntata di questa rubrica, dedicata

a “Energia e comunità”,

è stata pubblicata sul n. 295 di “A” (dicembre

2003-04). La seconda, dedicata a “Governi,

comunità, mutamenti climatici”, è stata

pubblicata nel n. 296 (febbraio 2004). La terza, “Deindustrializzarsi”,

è stata pubblicata nel n. 298 (aprile 2004). La quarta

puntata, “Fuori”, è

stata pubblicata sul n. 301 (estate 2004). La quinta, Acqua

e potere, si trova nel n. 303 (novembre 2004).

|