|

Sudan

Una catastrofe disumana

di Edoardo Puglielli

La crisi che attraversa il Darfur

è forse la più tragica dei nostri tempi.

|

Dopo un periodo di

transizione sostanzialmente pacifico, nel 1983 riprende una

nuova fase del conflitto quando Nimeiri, per contrastare le

crescenti tensioni con la Libia, impone la legge marziale

nel Paese, riduce l’autonomia precedentemente concessa

alle regioni del sud, alle cui popolazioni tenta anche di

estendere la legge coranica (shariah).

Alcune divisioni dell’Esercito dislocate nelle regioni

meridionali si ribellano e una di esse, agli ordini di John

Garang, diventa la matrice del Sudan People’s Liberation

Army (SPLA); contro le forze governative viene scelta la lotta

armata.

Nell’aprile del 1985 una cruenta rivolta popolare scoppia

a Khartoum: un sanguinoso colpo di stato porta alla caduta

di Nimeiri.

I ribelli iniziano a ricevere finanziamenti da amministrazioni

o gruppi armati di Paesi vicini e lontani, fra cui Uganda,

Eritrea, Israele e Stati Uniti. Questi ultimi pochi anni prima

erano impegnati ad addestrare Osama Bin Laden e i suoi seguaci

per uccidere i sovietici, inviando loro, tramite la CIA, 3

miliardi di dollari. Nel 1982 fornivano miliardi a Saddam

Hussein per armi destinate ad uccidere gli iraniani; nel 1983

inviavano segretamente armi all’Iran per uccidere gli

irakeni (1).

Dopo un anno di dominio militare, Sadeq el-Mahdi, leader del

partito Umma, costituisce un governo civile di coalizione;

non riesce però ad affrontare i gravi problemi del

paese e a far cessare la guerriglia.

Nel giugno del 1989 un nuovo colpo di stato militare, guidato

da Omar Hassan El-Bashir, rovescia il governo e inizia una

cruenta repressione dell'opposizione politica. Il nuovo governo

è costituito da un gruppo militare dominato dal Fronte

nazionale islamico del Sudan (NIF), organizzazione fondamentalista

il cui braccio politico è il Partito del congresso

nazionale.

Il conflitto si concentra soprattutto nel sud dove provoca

milioni di vittime, costringendo una sproporzionata percentuale

di abitanti ad abbandonare le case per cercare rifugio nei

campi profughi, anche fuori dei confini nazionali specie in

Uganda e in Kenya.

Nello stesso tempo l'esodo della popolazione e lo svolgimento

delle operazioni militari limitano fortemente, e talvolta

bloccano, lo sviluppo economico dell'intera regione (2).

Nei primi anni Novanta si aggiungono i problemi generati da

un'ondata di profughi etiopi.

Durante i conflitti entrambe le fazioni in lotta si rendono

colpevoli di gravissime violazioni dei diritti umani: lo SPLA,

sostenuto dagli USA, è accusato di avere arruolato

molti bambini costringendoli a militare nei propri ranghi

con la forza e di avere gestito gli aiuti umanitari in maniera

monopolistica, negandoli in diverse circostanze alla popolazione

aggravando così il problema frequente della carestia.

Il regime di Khartoum è invece accusato di avere deportato

al nord come schiavi un gran numero di persone e di avere

ordinato alle forze governative, in particolare all’aviazione,

di condurre azioni contro obiettivi civili, anche con l'utilizzo

di armi “non convenzionali” come i gas letali,

provocando stragi indiscriminate.

Nel 1995 il regime sudanese è accusato di complicità

con i terroristi che avevano attentato alla vita del presidente

egiziano Hosni Mubarak.

Le elezioni svoltesi nel marzo del 1996 riconfermano al potere

El-Bashir, mentre il leader islamico Hassan Tourabi è

nominato presidente del Parlamento.

Concedendo asilo politico a molti integralisti, il Sudan diventa

uno dei centri di riferimento per il fondamentalismo islamico

e, per Dipartimento di Stato statunitense, entra a far parte

dei sette "Stati canaglia" accusati di sostenere

il terrorismo internazionale. L’Iraq intanto invadeva

il Kuwait con armi provenienti dagli USA che, a loro volta,

nel 1991, entravano in Iraq e insediavano di nuovo il dittatore

del Kuwait.

Tra il 1992 e il 1996, espulso dall’Arabia Saudita,

Osama Bin Laden si trasferisce in Sudan. Qui stabilisce un

patto di interesse con il governo di El-Bashir, impegnato

nello sfruttamento intensivo dei ricchi giacimenti petroliferi

del Sudan meridionale. Le raffinerie ci sono, mancano le infrastrutture:

oleodotti, strade, ponti e aeroporti. Osama interviene con

i suoi capitali e le sue imprese di costruzioni. Realizza

una grande strada, la Thaadi Road (“strada rivoluzionaria”)

che collega la capitale Khartoum a Port Sudan, nel Mar Rosso.

La strada è davvero rivoluzionaria per il governo sudanese

perché consente il supporto della costruzione degli

oleodotti che trasportano il greggio dai giacimenti della

regione interna di Bahr el Gazal al porto.

Osama prende come terza moglie una nipote di Hassan Tourabi.

Ufficialmente Osama è stato pagato dal governo sudanese

con la cessione della Conceria di Khartoum. In realtà

Bin Laden viaggia con passaporto diplomatico sudanese, usa

le ambasciate sudanesi come basi d'appoggio di tutto il mondo

e versa propri capitali nelle banche di Khartoum. Mette in

piedi anche una finanziaria, la Taba Investment Fund, utilizzata

per riciclare la valuta sudanese in dollari e sterline.

Nel 1996 il governo del Sudan cede a pressioni interne e chiede

ad Osama di lasciare il Paese. Lui si sposta in Afghanistan

(l'Arabia Saudita non lo riaccoglie e, anzi, lo priva della

cittadinanza) ma lascia in Sudan uomini fidati e grossi interessi

economici.

I giacimenti petroliferi si trovano quasi tutti nel Sud, dove

infuria la guerra civile. Spesso i ribelli dello SPLA attaccano

i pozzi. Nel gennaio 2000 Amnesty International denuncia la

presenza di "strani mujaheddin" afgani, malesi e

filippini a guardia dei giacimenti petroliferi sudanesi.

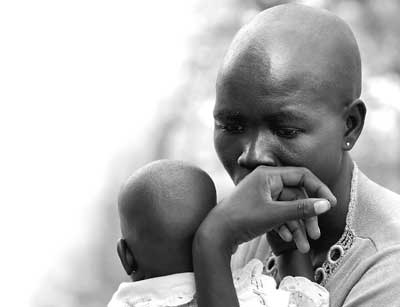

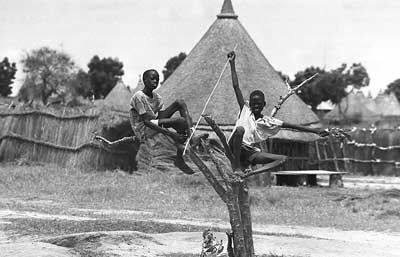

Nord Sudan 1996/97

Nord Sudan 1996/97

All'inizio del 1997 l'opposizione sudanese annuncia con orgoglio

di aver portato la guerra nel Nord Sudan: in realtà,

la guerra era presente nel Nord dal luglio 1985.

Non c'è facile accesso ai Monti Nuba dalle frontiere

internazionali. Le forze dello SPLA in quell'area sono isolate.

Raramente vengono rifornite di armi, e gli ufficiali non hanno

avuto promozioni per molti anni. Inoltre, nel dicembre 1995,

l'Alto Comando dello SPLA ha richiamato tutti gli ufficiali

anziani (dal grado di primo luogotenente in su) ai quartieri

generali del Sud. Dato il tragico isolamento dei Monti Nuba,

ci sono voluti mesi per alcuni di loro per tornare, lasciando

così truppe di 6000 uomini sotto il comando di luogotenenti

in seconda per diversi mesi e senza ufficiali per molto più

tempo.

All'inizio del 1996, in risposta alla minaccia militare da

parte delle forze di opposizione nel Sudan dell’Est

(Nilo Blu, Kassala e regione del Mar Rosso), il governo sudanese

decide di concentrare lì le proprie forze. Si ritira

da alcune zone del Sud, mantenendo però il controllo

sulle città principali, i pozzi di petrolio e la strada

del Nilo verso Malakal.

Con questa mossa cerca di tenere la principali forze dello

SPLA a sud del “nono parallelo” (3),

con l’intento di assestare un colpo definitivo alle

forze ribelli a Nord di quella linea (4)

per poi concentrarsi sulla minaccia proveniente da Est.

Il governo conta sul fatto di poter neutralizzare la minaccia

posta dalle principali forze dello SPLA nel Sud soprattutto

dando sostegno a gruppi secessionisti e promuovendo ulteriori

divisioni fra i ribelli. Spera inoltre che l’insistenza

di John Garang, a che i suoi rivali politici interni si riunifichino

secondo le sue proposte, rimanderebbe qualsiasi assestamento

interno al movimento nel Sud.

Questa aspettativa è giustificata e, nell'aprile 1996,

il governo firma una Carta con il Movimento per l'Indipendenza

del Sud Sudan e il gruppo dello SPLA del Bahr el Ghazal. Dietro

il linguaggio elevato, questo è di fatto un patto di

difesa: le concessioni politiche del governo sono di facciata

e ipotetiche (verranno rinnegate nel giugno 1997).

Anche se il governo perde vaste aree dell'Equatoria e del

Bhar el Ghazal, il suo obiettivo di guerra rimane intatto:

mantenere le principali forze dello SPLA a sud del nono parallelo.

Nella zona “di transizione” (fra il nono e il

dodicesimo parallelo a nord) il governo lancia grandi offensive,

ripetutamente, nella zona meridionale del Nilo Blu e nel Kordofan

del Sud, e anche alcuni attacchi contro le forze dello SPLA-United

nella zona settentrionale dell'Alto Nilo (5).

I ribelli non sono comunque pronti per raggiungere un accordo.

Nel frattempo l'offensiva procede, catturando aree strategiche

nel Kordofan del Sud e alcune parti delle aree controllate

dall'SPLA-United nell'Alto Nilo. Si svolgono pesanti combattimenti

nel sud del Nilo Blu ma le forze dello SPLA non vengono fatte

indietreggiare dall'area.

A questo punto il teatro principale degli scontri diviene

il Sudan dell'Est, con fronti di guerra nella zona meridionale

del Nilo Blu, a Kassala e nella regione del Mar Rosso. Le

forze di opposizione nel Sudan dell'Est non vengono sconfitte,

ma il governo riesce ad utilizzare le forze del SSLM (Southern

Sudan Liberation Movement) come reparto di assalto nei suoi

attacchi contro le posizioni dello SPLA nel sud del Nilo Blu,

conservando le proprie principali forze del Nord per il fronte

orientale.

Entro metà 1997 il governo non riesce sconfiggere le

forze di opposizione ad Est e, piuttosto che sprecare le proprie

risorse militari in futili attacchi, si concentra nel contenimento

di un’ulteriore espansione dell'opposizione, mantenendo

le forze principali a difesa delle grandi città. Questo

gli garantisce sufficiente forza militare per intraprendere

offensive nel Sud Kordofan e altrove.

La guerra continua

La guerra continua

La strategia del governo sudanese nei Monti Nuba è

quella di commettere crimini contro le persone e le proprietà

dei civili, usando il terrore e l'impoverimento per tentare

di obbligarli alla sottomissione. Questa strategia raggiunge

la sua conclusione attraverso un largo impiego di comuni criminali,

riconosciuti poi come membri delle forze di governo.

Ripetutamente, a distanza di pochi anni, il governo dichiara

la vittoria sullo SPLA nella zona occidentale dei Monti Nuba.

Questa affermazione non è mai confutata perché

le informazioni indipendenti non sono disponibili. Ma nel

maggio del 1992 le affermazioni governative di aver ripulito

Tullishi dai ribelli risultarono infondate dato che una piccola

forza di meno di un migliaio di combattenti dello SPLA resistettero

ad un attacco governativo di quattro mesi portato da oltre

30.000, soldati supportati dall'artiglieria e dagli aerei.

Nel 1997, simili affermazioni governative di aver resa sicura

l'intera area, sono prese con scetticismo. I rapporti sui

combattimenti nella parte occidentale dei Monti Nuba sono

incompleti e richiedono una verifica.

Fame e sfollati

Fame e sfollati

La sofferenza inflitta dalle forze militari sudanesi in termini

di assassinii e distruzioni è poi accompagnata dalla

fame che segue lo spostamento forzato della popolazione. L'area

di Debi-Tabari-Regifi Um Dulu è una delle più

fertili dei Monti Nuba: ora è deserta. Gli agricoltori

che fino a poco tempo fa producevano abbastanza cibo per sfamare

le famiglie ed anche gli sfollati, ora sono al limite della

miseria. Gli allevatori sono alla ricerca disperata di pascoli.

Gli sfollati sono ridotti a costruirsi ripari minimi con erba

e legni; molta gente invece vive in caverne o sotto speroni

di roccia. A dispetto delle accuse e delle pressioni internazionali,

il governo del Sudan mantiene uno stretto embargo sull’area

non controllata dei Monti Nuba.

Nel 1996 si insistette perché i Monti Nuba fossero

inclusi nei soccorsi delle Nazioni Unite. Questa raccomandazione

non è mai stata seguita.

La regione dei monti Nuba è stata assente nel trattato

di pace dell'aprile del 1997.

Dato che la guerra in questi luoghi è lontana dai confini

di altri paesi e non crea profughi, i Nuba rimangono assenti

dall'agenda internazionale. Le agenzie delle Nazioni Unite

sembrano aver dovuto trascurare il problema per non andar

contro molti interessi istituzionali stabiliti, come per esempio

mantenere gli accessi umanitari nel Sud o fornire programmi

di sviluppo nel Nord. Solo alcune organizzazioni umanitarie,

per i diritti umani e religiosi, sono state pronte ad assistere

la popolazione nuba. (...).

Petrolio: le ricerche

Petrolio: le ricerche

L’Italia, con l’Eni, fu tra i primi paesi ad

effettuare ricerche nel paese. Dopo quelle negli anni ’30

della Shell e negli anni ’50 di Mobil e Total, fu l’italiana

AGIP ad avviare le ricerche nella seconda metà degli

anni ’50. L’AGIP Sudan, proprio nel 1999 (nel

momento in cui cominciavano ad emergere i primi risultati)

viene venduta a compagnie private dell’Africa orientale.

Oggi l’Italia è il terzo acquirente di petrolio

sudanese.

Il Paese viaggia alla media di un debito estero pari a 16

miliardi di dollari l'anno. Avrebbe dovuto versare quasi 60

milioni di dollari al Fondo monetario internazionale che,

nel 1993, taglia al Sudan i finanziamenti.

All'inizio del 1999 viene terminato l'oleodotto (1.600 chilometri)

che collega l’area dei giacimenti con Port Sudan. Il

30 agosto 1999 (quando l'oleodotto entra in funzione) il Fondo

monetario internazionale promuove il Sudan da Paese “inaffidabile”

ad “affidabile” (6).

Entrano in gioco grossi capitali stranieri.

Il 30 agosto parte la prima petroliera con 600 mila barili

di greggio. Destinazione: la raffineria della Royal Duth Shell

di Singapore. Il Sudan può esportare 450 mila barili

al giorno e garantirsi un'autonomia energetica per 15 anni.

Un affare enorme, che El-Bashir sfrutta anche per reprimere

le popolazioni del Sud.

Il maggiore investitore estero nella costruzione dell'oleodotto

è la China National Petroleum Corporation; la Cina

è anche il principale fornitore di armi del Sudan.

Il

Sudan ha cominciato ad esportare petrolio nel 1999. L'anno

scorso, questa esportazione ha fruttato 1,2 miliardi di dollari.

Nel 2005, saranno 2 miliardi di dollari. Il più grande

acquirente del petrolio sudanese è la Repubblica popolare

cinese. Ecco la vera ragione della preoccupazione americana

(7).

I dissidi etnico-religiosi transitano in secondo ordine rispetto

al controllo delle risorse produttive, specie quelle petrolifere,

che peraltro, nel 2000, hanno acquisito ulteriore importanza

per la scoperta di altri consistenti giacimenti.

Se le cospicue ricchezze del sud hanno costituito nel passato

un fortissimo richiamo per la classe dirigente del Paese,

oggi sono diventate il vero motivo della guerra civile.

Nell’Alto Nilo Occidentale si verificano scontri tra

le diverse forze governative, per stabilire chi siano le responsabili

della sicurezza dei campi petroliferi. I combattimenti causano

l’ennesima ondata di profughi e la sospensione delle

prospezioni petrolifere. Nel maggio 1999 l’oleodotto

viene attaccato e danneggiato dalle forze dell’opposizione

armata.

Il 30 agosto 1999 (giorno in cui la prima petroliera lascia

Port Sudan per Singapore) diventa una data storica. L'inizio

dello sfruttamento di più di 2 miliardi di barili.

La fine per le popolazioni delle aree petrolifere, costrette

a lasciare le loro terre per permettere alle compagnie di

lavorare indisturbate.

Così, quando la Shell inizia a trasferire i primi 30.000

barili di petrolio, si fa ricorso agli elicotteri governativi

che, utilizzando le basi logistiche delle compagnie petrolifere

(8), uccidono e cacciano la popolazione.

Il governo sospende il permesso di atterraggio a tutti i voli

umanitari e, dando prova di notevole cinismo, sostiene la

tesi che le uccisioni e il massiccio esodo di popolazione

siano causa di conflitti tra gruppi etnici locali, su cui

non ha alcun controllo.

Petrolio: effetti collaterali

Petrolio: effetti collaterali

Le principali compagnie petrolifere straniere che partecipano

al Progetto petrolifero del Grande Nilo (una partnership da

1,4 miliardi di dollari) sono la canadese Talisman Energy,

la svedese IPC/Lundin, l’austriaca ÖMV (tutte private,

partecipano al 25%), e la China National Petroleum Corporation

(40%) la Malaysia's Oil Company Petronas (30%) e la sudanese

Sudapet (5%), di proprietà dei rispettivi governi.

La Talisman Energy (ritiratasi dal paese nella prima metà

del 2004) è oggi sotto accusa per complicità

con il governo integralista di Khartoum, violazioni dei diritti

umani, genocidio, pulizia etnica, schiavitù.

La

Talisman è in prima linea nella violazione dei diritti

umani in Sudan ed è tempo che sia riconosciuta responsabile

per il ruolo svolto nella brutale Jihad che sta uccidendo

il mio popolo (9).

Con

l'inizio dello sfruttamento del petrolio la guerra ha preso

una drastica svolta. E le responsabilità occidentali

sono grandi. A cominciare da quelle delle compagnie petrolifere.

Ma non solo. Prima era un conflitto tra poveri. Ora il governo

di Khartoum dispone di armi sempre più micidiali. Molte

sono state vendute dalla Cina in cambio delle concessioni.

Ma è la Russia che oggi sta fornendo gli elicotteri

e gli armamenti più sofisticati, che vengono usati

per colpire la popolazione civile, per allontanarla dalle

aree petrolifere e da quelle in cui si stanno facendo nuove

prospezioni (10).

La guerra prosegue per tutto il 1999 nel sud e nell’est

del Paese. In un conflitto dove le regole di guerra vengono

sistematicamente violate, i civili costretti a lasciare i

villaggi sono le principali vittime. Tra queste, soprattutto

le donne e i bambini finiscono per essere assassinati, sottoposti

a stupri, saccheggi e sequestri e ridotti in stato di schiavitù.

I bambini vengono costretti ad arruolarsi nelle varie milizie.

Nessuno viene processato per questi crimini.

Nel dicembre 1999 El-Bashir scioglie il Parlamento del fondamentalista

El-Tourabi privandolo di ogni potere e proclama lo stato d’emergenza.

Viene nominato un nuovo governo ma la guerra civile non sembra

prossima ad una soluzione.

A chi giova la guerra

A chi giova la guerra

Nel 2002-2003 il petrolio è la prima fonte per l’export

sudanese. Attualmente il valore dell’esportazione annua

ha superato il miliardo di dollari. I proventi petroliferi

sono tra le principali risorse del governo per le sue politiche

di rafforzamento di sistemi militari.

Alenia Marconi Systems, paritetica tra la britannica Bae Systems

e l’italiana Finmeccanica, fornisce all’autorità

di aviazione civile sudanese attrezzatura radar nell’ambito

di un programma di implementazione del sistema radar civile.

Dopo la fornitura della strumentazione per l’aeroporto

civile della capitale, la seconda fase prevede l’installazione

di radar di sorveglianza e controllo del traffico aereo in

aeroporti del nord, del centro e del sud come Port Sudan,

El Obeid, Juba. Quest’ultima località, che ospita

un aeroporto internazionale, è in piena zona di conflitto,

quindi con un traffico prevalentemente commerciale e di aiuti

internazionali ma, soprattutto, militare. Nella vendita di

questo tipo di tecnologie l’Italia si preoccupa poco

del doppio uso – civile o militare – che ne può

essere fatto, nonostante una legge che regola l’esportazione

di prodotti ad elevata tecnologia imponga controlli sull’effettiva

destinazione d’uso. In questo caso però, il governo

italiano non ha ritenuto opportuno effettuare contestazioni,

nonostante la posizione non certo trasparente del governo

sudanese in materia di armi.

Non c’è dubbio che il petrolio – o meglio,

a chi appartiene e chi ci guadagna – sia la nuova causa

di questo vecchio disastro. Il governo sudanese è riuscito

facilmente a rompere il precedente isolamento internazionale

ed ha potuto lanciare una campagna militare per “bonificare”

una vasta area intorno ai campi petroliferi, così da

garantire la sicurezza delle nuove prospezioni.

Il petrolio costituisce il 70% delle esportazioni e concorre

a bilanciare gli altri settori produttivi ma il Paese ha anche

un forte indebitamento dovuto alle spese militari che, oltre

ad assorbire gli introiti della maggiore risorsa sudanese,

impediscono anche di stanziare fondi in investimenti di natura

sociale.

Accanto all’aumento degli sforzi militari nel sud e

nell’est del Paese, il governo sudanese ha intensificato

anche la repressione politica, ponendo agli arresti presunti

oppositori (giornalisti, avvocati ed esponenti politici),

sottoponendo ad intimidazioni e torture studenti e attivisti

per i diritti umani e sopprimendo alcune testate giornalistiche.

Anche le organizzazioni non governative impegnate a portare

soccorso alle popolazioni sudanesi hanno incontrato seri problemi:

il capo dell’Ufficio Programmi dell’UNICEF, Hamid

el-Basher Ibrahim, è stato arrestato nella sua abitazione,

dalla quale sono stati prelevati il fax, il telefono e il

computer. L’arresto dell’uomo, successivamente

rilasciato senza alcuna accusa, è da mettere in relazione

a un rapporto pubblicato dall’UNICEF sulla schiavitù

nella zona di Wau, nel quale l’esercito e le PDF venivano

accusati di sequestro e stupro di donne e bambini.

Particolarmente vessate sono le donne, che nel Sudan centrale

e anche nella capitale Khartoum, subiscono gravi limitazioni

della loro libertà di movimento. L’Atto sull’Ordine

Pubblico del 1992 impedisce alle donne che vogliono vendere

i loro prodotti di circolare dalle 5 della sera alla stessa

ora della mattina successiva. I passaporti per le donne che

vogliono viaggiare all’estero sono emessi solo dietro

permesso scritto di un tutore di sesso maschile. La violenza

all’interno dei nuclei familiari – in cui i parenti

maschi hanno un controllo totale sul corpo, i figli e i beni

delle donne – si riproduce senza sosta.

A Khartoum 24 studenti e studentesse sono stati arrestati

e condannati dal Tribunale per l’Ordine Pubblico a 40

frustate e a una multa per aver commesso atti indecenti e

immorali e aver indossato abiti che “hanno causato reazioni

negative nel pubblico”. Gli studenti stavano prendendo

parte a un pic-nic organizzato col permesso dell’Università:

le ragazze indossavano abiti occidentali (camicie, magliette

e pantaloni) e tenevano per mano i loro colleghi mentre ballavano

una danza tradizionale.

Il 30 novembre 2003 (dopo due decenni di indifferenza da parte

della comunità internazionale) sono stati ripresi in

Kenya i colloqui tra il Governo di Khartoum e i ribelli del

Sudan People's Liberation Army (SPLA) per porre fine alla

guerra civile. I colloqui di pace, fra alterni e discontinui

risultati, hanno portato ad un cessate-il-fuoco che dovrebbe

preludere ad una pace definitiva, per cui, dopo sei anni di

“transizione”, il sud del Paese dovrà raggiungere

una larga autonomia da Khartoum.

Le trattative sono supportate dal-l'IGAD (Inter-Governmental

Authority for Developement), che abbraccia diversi Paesi confinanti,

oltre anche agli USA. Proprio l'intervento del governo americano,

anche se non certamente mirato per questioni umanitarie, è

stato determinante nel raggiungimento di una intesa di massima:

Washington ha, infatti, promesso enormi finanziamenti alle

parti in cambio di un accordo di pace, che dovrebbe portare

ad un significativo aumento della produzione di petrolio.

Darfur: grave crisi umanitaria

Darfur: grave crisi umanitaria

Mentre a sud sembra faticosamente aprirsi uno spiraglio di

pace, nuovi timori sorgono per le crescenti violenze nella

provincia del Darfur, regione desertica situata nel nord-ovest

del Paese, ed abitata per lo più da tribù islamico-animiste

nomadi. Negli ultimi anni quest’area è stata

al centro di una campagna di repressione da parte del regime,

che ha cercato di stabilirne il controllo utilizzando il pugno

di ferro, tramite rastrellamenti, arresti e condanne a morte

di oppositori, oltre ad abusi sulla popolazione civile da

parte dell'esercito stesso o di squadre paramilitari.

Alcune delle etnie locali più rappresentate (fra cui

i Fur e i Masalit), sostenute dallo SPLA, hanno cominciato

una nuova campagna di lotta armata contro il governo che,

a sua volta, ha reagito rifiutando qualsiasi soluzione negoziale

e replicando agli attacchi. I gruppi ribelli accusano il governo

d’averli estromessi dalle trattative di pace e di sostenere

le milizie arabe Janjaweed (“uomini a cavallo”,

miliziani al soldo del governo centrale), responsabili di

violenze contro la popolazione nera in Darfur.

Amnesty International (11) si è

recata nel Darfur. I suoi ricercatori raccolgono numerose

testimonianze su massicce violazioni dei diritti umani compiute

dai Janjaweed, aiutati dalle truppe regolari dell’esercito

sudanese che, attraverso l’aviazione, lancia bombardamenti

indiscriminati contro i villaggi. Le testimonianze confermano

l’esistenza di un sistema di uccisioni illegali, stupri,

sequestri, incendi di villaggi ed espulsione della popolazione

civile; notizie di uomini uccisi all’interno delle moschee,

giovani donne stuprate di fronte ai mariti, donne anziane

bruciate vive all’interno delle loro abitazioni: crimini

commessi con l’intento di umiliare la popolazione civile

e distruggere la vita comunitaria.

I governi della comunità internazionale, l’Unione

Africana, l’Unione Europea e la Lega Araba condannano

all’unisono le violazioni dei diritti umani nel Darfur.

Tuttavia, queste parole non si sono tradotte in azioni concrete:

la popolazione civile del Darfur continua a vivere nel terrore

del prossimo attacco dei Janjaweed. I profughi interni sono

in pericolo e con l’incubo della carestia; quelli che

sono riusciti ad entrare in Ciad rimangono a rischio sia per

l’insicurezza della frontiera che per l’insufficienza

degli aiuti umanitari.

Il giudizio di Human Rights Watch e dell’Alto commissariato

delle Nazioni Unite è unanime: il governo sudanese

è responsabile di genocidio e di crimini contro l’umanità.

(…).

Il conflitto che da oltre un anno e mezzo sconvolge la provincia

del Darfur e le comunità d’accoglienza dei rifugiati

sudanesi in Ciad orientale, ha prodotto una delle più

gravi crisi umanitarie del continente, caratterizzata da scontri

persistenti, diffuse violazioni dei diritti umani e da un

massiccio sfollamento di popolazioni.

I 2/3 delle popolazioni colpite sono costituiti da donne e

bambini, ridotte in condizioni di vita disastrose ed esposte

al costante pericolo di malattie, abusi e violenze. I tassi

di mortalità tra le popolazioni sfollate sono fino

a 10 volte superiori ai livelli registrati per il resto della

popolazione sudanese e hanno di gran lunga superato la soglia

di riferimento sulla cui base le agenzie umanitarie definiscono

le situazioni di crisi: un decesso al giorno ogni 10.000 persone.

Ogni mese tra le 6.000 e le 10.000 persone muoiono per le

conseguenze del conflitto: tra questi, migliaia di bambini

che, ogni mese, perdono la vita a causa di malattie che potrebbero

essere prevenute o curate, per le conseguenze delle violenze

inferte loro o per le insostenibili condizioni di vita a cui

sono costretti nei campi di accoglienza.

Nonostante le pressioni esercitate dalla comunità internazionale

la situazione di crisi non accenna ad affievolirsi. Lo scorso

30 agosto, alla scadenza del periodo indicato dal Consiglio

di Sicurezza dell’ONU perché Khartoum desse prova

concreta del proprio impegno nel disarmo delle milizie Janjaweed

o, in alternativa, si preparasse a subire la possibilità

di sanzioni e di un intervento internazionale, si sono registrati

nuovi attacchi dell’esercito regolare a danno di civili,

confermati sia dagli osservatori ONU sia da quelli dell’Unione

Africana presenti nel Darfur. Il 18 settembre, il Consiglio

di Sicurezza ha approvato una nuova risoluzione in cui si

minacciano sanzioni a danno dell’industria petrolifera

sudanese, se il Governo di Khartoum non provvederà

concretamente alla protezione delle popolazioni civili.

L'emergenza nei tre stati del Darfur

L'emergenza nei tre stati del Darfur

Il 31 agosto, il Governo di Khartoum e il principale gruppo

ribelle del Sud Sudan, il Sudan People’s Lieberation

Army (SPLA), hanno prolungato di 3 mesi il cessate il fuoco

in atto nel quadro degli accordi di pace firmati lo scorso

6 giugno, con i quali si tenta di porre fine al conflitto

tra Nord e Sud del paese.

Gli accordi di pace, però, non interessano la regione

occidentale del Darfur, dove la situazione umanitaria rimane

drammatica e in costante peggioramento.

La provincia sudanese del Darfur si estende su una superficie

paragonabile a quella della Francia ed è suddivisa

nei 3 Stati del Darfur settentrionale, meridionale e occidentale,

la cui popolazione – 6,7 milioni di abitanti –

rappresenta il 20% del totale della popolazione del Sudan.

Nel febbraio 2003, tre gruppi a base etnica africana hanno

preso le armi contro il Governo di Khartoum, costituendo 2

diverse formazioni ribelli, il Sudan Liberation Movement/Army

e il Justice and Equality Movement (JEM).

Obiettivo dei ribelli è contrapporsi agli attacchi

sferrati contro i villaggi africani dalle Janjaweed, armate

dal governo centrale.

La guerra civile che ne è scaturita ha prodotto la

più grave crisi umanitaria dal 1998, caratterizzata

da gravissime violazioni dei diritti umani, da violenze efferate

a danno dei civili e dalla distruzione e il saccheggio di

interi villaggi d’etnia africana.

Il conflitto è proseguito nonostante l’accordo

di cessate il fuoco. Aerei governativi hanno bombardato case

nel Darfur, uccidendo decine di civili, mentre le milizie

Janjaweed hanno attaccato villaggi, uccidendo deliberatamente

civili, bruciando le case e facendo razzia del bestiame e

di altre proprietà. Come risultato, centinaia di migliaia

di persone si sono rifugiate nelle città della zona

o hanno varcato il confine con il Ciad.

Le autorità governative hanno commesso numerose violazioni

dei diritti umani in risposta al conflitto. Decine di persone

sono state arrestate e tenute in isolamento prolungato dalle

forze di sicurezza nazionale, dalla sicurezza militare e dalla

polizia. Nei centri della sicurezza militare nel Darfur la

tortura è sistematica, comprese percosse e scosse elettriche.

I detenuti trattenuti per reati come furto, omicidio o banditismo

hanno subito processi sommari e iniqui. Centinaia di prigionieri

sono stati rilasciati dal governo e dallo SPLA dopo il cessate

il fuoco di settembre, ma gli arresti e la carcerazione di

persone sospettate di collegamenti con gruppi di opposizione

armata continuano.

Tra giugno e settembre, le città di al-Tina, Kornoy

e Kutum, nel Darfur settentrionale, e i villaggi limitrofi

sono stati ripetutamente bombardati da aerei governativi.

Durante il bombardamento di Kutum sono stati distrutti l’ospedale

e la prigione e sarebbero morte 42 persone, compresi pazienti,

guardie carcerarie e detenuti. Sono stati riferiti bombardamenti

indiscriminati anche durante il periodo del cessate il fuoco,

nel corso dei quali sono rimasti uccisi decine di civili.

Case e edifici pubblici sono stati distrutti.

SPLA e JEM hanno posto in pericolo la popolazione civile stanziando

le loro forze in zone civili. Sono state inoltre segnalati

saccheggi e torture da parte del JEM.

- Il 16 agosto, la Janjaweed ha attaccato

Garaday, un villaggio di circa 400 abitanti vicino alla città

di Silaya e, secondo quanto riferito, avrebbero ucciso circa

200 civili, alcuni nelle loro abitazioni, e picchiato e arrestato

altri. Tutti i superstiti sono fuggiti.

- Il 20 agosto il villaggio di Murli ha subito l’incursione

di milizie sostenute dal governo, nel corso della quale sono

rimaste uccise a colpi d’arma da fuoco o bruciate vive

nelle loro abitazioni, 82 persone. Murli è stato nuovamente

attaccato dalle milizie Janjaweed a settembre, in un giorno

di mercato, e 72 persone sono state uccise.

- Durante le incursioni delle Janjaweed contro i villaggi

sono state commessi atti di violenza contro le donne, comprese

violenze sessuali. Secondo quanto riferito, a Murli, tre ragazze,

di 10, 15 e 17 anni, sono state stuprate da appartenenti alla

Janjaweed mentre cercavano di fuggire dall’attacco.

Fonti riferiscono che due donne, dell’età di

20 e 25 anni, sono state stuprate da appartenenti alla Janjaweed

mentre raccoglievano legna nei pressi del villaggio.

- A settembre, sei persone sono state arrestate dal JEM come

spie e picchiate col calcio dei fucili. Appartenenti al JEM

hanno poi hanno versato nella bocca, nel naso e nelle orecchie

di due di loro una miscela di acido, peperoncino e benzina.

Nell’insieme, scontri tra truppe regolari, SPLA e altre

milizie continuano in tutti e tre gli Stati del Darfur, anche

se risultano più intensi nel Darfur settentrionale

e meridionale. La grave situazione di instabilità è

inoltre acuita dai ricorrenti scontri tra tribù di

origine araba ed africana, con numerosi villaggi dati alle

fiamme e un ingente numero di morti e feriti.

Situazione delle popolazione sfollate

Situazione delle popolazione sfollate

Nonostante i colloqui di pace avviati alla fine di agosto

da Governo e ribelli ad Abuja, in Nigeria, sotto l’egida

dell’Unione Africana, la situazione delle popolazioni

sfollate nel Darfur rimane estremamente precaria: stupri e

violenze a danno di donne e bambine continuano impunemente;

il Governo di Khartoum insiste affinché gli sfollati

facciano ritorno alle rispettive terre di origine, senza che

vi siano le condizioni minime di sicurezza per il loro reinsediamento;

le milizie Janjaweed proseguono indisturbate a commettere

violenze ed abusi nelle aree intorno ai campi per sfollati.

Alla fine di agosto, gli sfollati registrati in 130 siti di

accoglienza – che vanno da campi che accolgono migliaia

di persone a edifici pubblici e scuole occupate – risultavano

1.227.460: 326.422 nel Darfur meridionale, 398.773 nel Darfur

settentrionale, 502.265 nel Darfur occidentale.

Nonostante le rassicurazioni del Governo sudanese circa l’accesso

degli aiuti umanitari alle popolazioni civili, durante il

mese di agosto numerosi sono stati gli ostacoli opposti alle

operazioni umanitarie.

Le difficoltà maggiori continuano a essere legate alla

prosecuzione degli scontri e ai frequenti atti di banditismo,

che rallentano, quando non impediscono, l’invio degli

aiuti e lo spostamento degli operatori umanitari.

Mortalità infantile

Mortalità infantile

Nel Darfur i tassi di mortalità tra le popolazioni

sfollate sono fino a 10 volte superiori ai livelli registrati

per il resto della popolazione sudanese e hanno di gran lunga

superato il livello di riferimento usato dalle agenzie umanitarie

per indicare le situazioni di crisi umanitaria; 1 decesso

al giorno ogni 10.000 persone: nel Darfur settentrionale il

tasso di mortalità ha raggiunto il livello di 1,4 morti

al giorno ogni 10.000 persone, nel Darfur occidentale quello

del 2,9.

Sono le disastrose condizioni di vita nei campi di accoglienza

– con temperature che di notte scendono sotto lo zero,

scarso accesso ad acqua, cibo e generi di prima necessità,

carenza di servizi igienico-sanitari e condizioni igienico-ambientali

aggravate dagli effetti della stagione delle piogge –

a moltiplicare i pericoli di epidemie e malattie che, insieme

a tassi di malnutrizione infantile in costante aumento, hanno

prodotto un drammatico aumento dei tassi di mortalità

infantile.

La diarrea acuta è legata al 75% delle morti tra i

bambini; febbre, infezioni respiratorie acute e le ferite

prodotte durante gli attacchi ai villaggi rappresentano le

prime cause di mortalità infantile.

Finché gli attacchi alle popolazioni civili non cesseranno,

difficilmente sarà possibile fornire loro assistenza

e aiuti adeguati, invertendo la drammatica situazione attuale,

che vede migliaia di bambini morire ogni mese a causa di malattie

prevenibili o comunque curabili.

Darfur settentrionale: durante il mese di agosto, si sono

registrati nuovi attacchi delle milizie Janjaweed a danno

di villaggi abitati da popolazioni di origine africana. A

causa dei duri scontri tra forze governative e SPLA, diverse

aree rimangono inaccessibili agli aiuti.

Nonostante ciò, grazie a delicate trattative condotte

con i capi ribelli del SPLA, l’8 settembre l’UNICEF

ha potuto avviare, nelle aree sotto il loro controllo, la

vaccinazione di 150.000 bambini che non era stato possibile

vaccinare durante la campagna di vaccinazione di giugno-luglio.

Darfur meridionale: ai primi di agosto, diversi operatori

ONU hanno ricevuto informazioni su attacchi sferrati da milizie

di cammellieri, appoggiate da soldati in uniforme, a danno

di almeno 3 diversi villaggi con popolazione di origine africana.

Molti sfollati sono ancora sistemati in numerosi edifici pubblici,

dove si registrano infiltrazioni di Janjaweed, con il saccheggio

di beni e attacchi ai civili che vi sono accolti.

Le condizioni delle popolazioni sfollate si sono ora aggravate

con l’inizio della stagione delle piogge, che ha reso

molte strade e sentieri impraticabili, ostacolando ulteriormente

l’invio degli aiuti umanitari. Aumentano inoltre le

preoccupazioni per la diffusione di malattie come la diarrea

acuta, il colera e la malaria, i cui rischi risultano maggiori

alla luce delle mutate condizioni climatiche e igienico sanitarie.

Darfur occidentale: durante il mese di agosto si sono registrati

nuovi attacchi e violenze nelle aree circostanti i campi per

sfollati.

Le agenzie dell’ONU hanno constatato un significativo

aumento di milizie Janjaweed intorno ai campi di accoglienza,

rendendo di conseguenza impossibile i movimenti al di fuori

dei campi stessi: la maggior parte delle violenze a danno

di civili avviene infatti presso i campi e le comunità

di accoglienza, soprattutto a danno di donne e bambine in

cerca di legna da ardere.

Le condizioni di vita degli sfollati restano drammatiche:

la maggior parte dei bambini e delle donne non dispone di

vestiario adeguato e incontra notevoli difficoltà d’accesso

all’acqua potabile.

Le principali malattie riscontrate tra la popolazione infantile

sono il morbillo, le infezioni respiratorie acute, le malattie

cutanee, le infezioni oculari e all’apparato uditivo,

tutte dovute alle pessime condizioni sanitarie, igieniche

ed abitative in cui versano gli sfollati.

Torture sistematiche

Torture sistematiche

La tortura è praticata in modo sistematico dalle forze

di sicurezza nazionale e militare nel Darfur, oltre ad essere

applicata frequentemente altrove.

– Cinque persone, di etnia nuba,

di Dongola, sono state arrestate dalla sicurezza nazionale

a maggio, al termine di un incontro per discutere delle fasi

del rimpatrio dopo il processo di pace. Secondo quanto riferito,

le forze di sicurezza nazionale li hanno picchiati con violenza

e hanno versato loro addosso acido da batteria. Uno di loro,

Awad Ibrahim, è morto in custodia. A giugno, altri

due sono stati portati all’ospedale di Khartoum. Sono

stati rilasciati senza accuse a luglio. Non è stata

condotta alcuna indagine indipendente sulla tortura e la morte

di Awad Ibrahim.

– Quarantaquattro persone per lo più

di etnia ma’aliya sono state torturate a Aduma

nel Darfur meridionale dopo essere state arrestate a luglio

dalla polizia e dall’esercito, apparentemente per ottenere

informazioni o per costringerli a confessare di essere coinvolti

nell’uccisione di un uomo di etnia rizayqat.

Secondo quanto riferito, sono stati picchiati con violenza

con bastoni, tubi di plastica e con il calcio dei fucili.

Alcuni sarebbero stati torturati con scosse elettriche, a

uno di loro è stato inserito nell’ano un manganello

metallico. Un medico ha confermato che le lesioni erano compatibili

con le denunce. Dopo che la loro tortura aveva ottenuto ampia

pubblicità, le loro “confessioni” sono

state rifiutate da un Tribunale penale speciale a Nyala e

43 di loro sono stati rilasciati.

Tribunali speciali

Tribunali speciali

Tribunali speciali nel Darfur settentrionale e occidentale

e Tribunali penali speciali nel Darfur meridionale hanno continuato

a comminare pesanti pene al termine di processi iniqui. Spesso

agli avvocati non è stato permesso di presentarsi se

non in qualità di “amici”, e le “confessioni”

estorte con la forza sono state di frequente acquisite agli

atti.

Trentotto persone sono state giudicate davanti al Tribunale

penale speciale di Nyala e 26, tra cui un minorenne, sono

state condannate a morte ad aprile, con l’accusa di

avere ucciso 35 persone e averne ferite altre 28 durante un’incursione

nel villaggio di Singita, nel Darfur.

Gli accusati sono stati tutti rappresentati da tre avvocati

ai quali non è stato concesso di consultare i loro

assistiti o la documentazione relativa fino a cinque giorni

prima dell’inizio del processo, a marzo.

I tre giudici, dei quali uno apparteneva alla polizia, uno

all’esercito e il terzo, presidente della corte, era

un civile, hanno permesso agli avvocati della difesa di porre

soltanto quattro domande a ciascun accusato e a ciascun testimone.

All’accusa è stato consentito di porre un numero

di domande illimitato. La sentenza di morte per il minorenne

è stata commutata in appello a 25 frustate a maggio.

La sentenza è stata eseguita immediatamente.

Restrizioni alla libertà di espressione

Restrizioni alla libertà di espressione

Nonostante le promesse in agosto che la censura sarebbe stata

tolta, la libertà di espressione ha continuato a essere

limitata.

Il “Khartoum Monitor”, un quotidiano in lingua

inglese, ha subito numerose sanzioni: ne è stata sospesa

la pubblicazione, sono state confiscate tutte le copie ed

è stato multato in diverse occasioni. Un giornalista

del quotidiano ha trascorso 18 giorni in carcere a marzo e

a maggio il direttore amministrativo è stato tratto

in stato di fermo per una notte e malmenato.

Difensori dei diritti umani hanno continuato a subire vessazioni

e talvolta sono stati arrestati. Ghazi Suleiman, presidente

del Gruppo sudanese per i diritti umani, è stato arrestato

a luglio e trattenuto nel carcere di Kober mentre l’associazione

stava per organizzare una cerimonia in occasione della Dichiarazione

di Khartoum con la quale veniva chiesto di porre fine alla

legge islamica e al governo monopartitico del Sudan.

Rifugiati sudanesi nel Ciad Orientale

Rifugiati sudanesi nel Ciad Orientale

Durante il mese di agosto si è registrato un intensificarsi

dei raid oltre confine delle milizie Janjaweed – a danno

dei rifugiati sudanesi in Ciad – e dei combattimenti

lungo la frontiera, mentre numerosi profughi sudanesi hanno

riferito che tanto i Janjaweed quanto l’esercito regolare

impediscono ai civili in fuga di varcare il confine con il

Ciad.

Le autorità del Ciad hanno dispiegato 5.000 soldati

lungo la frontiera, mentre un contingente militare francese

è stato schierato tra André e Birak, sempre

al confine con il Sudan: la situazione rimane tesa, facendo

temere un’internazionalizzazione del conflitto.

Delle 190.000 persone rifugiatesi in Ciad, la maggior parte

sono donne e bambini, costretti a vivere in una situazione

di estrema difficoltà, per lo più in piccole

capanne di emergenza, in condizioni climatiche avverse e con

scarso accesso ad acqua, cibo e servizi essenziali. I civili

sudanesi continuano a oltrepassare il confine per sfuggire

ai brutali attacchi sferrati contro i loro villaggi, arrivando

in Ciad spesso con i soli indumenti che indossavano al momento

della fuga. Molti bambini sono stati testimoni di violenze

efferate commesse contro i loro familiari ed amici; la maggior

parte di loro non frequenta la scuola da mesi e il loro inserimento

scolastico in Ciad è ostacolato dalla diversa lingua

di insegnamento, dal momento che i programmi didattici in

Sudan sono in lingua araba, in Ciad in lingua francese.

Ostacoli agli aiuti

Ostacoli agli aiuti

Gli aiuti ai civili sudanesi sono resi estremamente difficili

non solo dalle insufficienti condizioni di sicurezza lungo

il confine, ma anche dalla vastità dell’area

in cui si trovano le popolazioni rifugiate: oltre 600 km lungo

il confine tra Sudan e Ciad, in territori privi di strade

e spesso perfino di sentieri percorribili che, con l’arrivo

della stagione delle piogge, hanno finito per costituire un

ulteriore ostacolo all’accesso dei veicoli umanitari.

Durante il mese di agosto, la strada principale tra la capitale

N’Djamena e Abéche, nell’area orientale

in cui si trovano i campi profughi, è divenuta impraticabile

per le piogge e lo straripamento di alcuni fiumi, in un caso

isolando del tutto un campo profughi: per far fronte a tale

situazione, si pensa di costruire una piccola pista di atterraggio

per l’invio di piccoli aerei cargo; altri aiuti stanno

venendo inviati sfruttando i cargo messi a disposizione dai

militari francesi. Infine, una devastante invasione di locuste

– il fenomeno interessa la fascia di territorio del

Sahel che va dalla Mauritania al Ciad – ha colpito le

aree orientali del Ciad, tra cui quelle in cui si trovano

i profughi sudanesi, mettendo in serio pericolo le già

scarse riserve alimentari delle comunità di accoglienza,

con drammatiche conseguenze sullo stato nutrizionale dei bambini

rifugiati e di quelli delle comunità di accoglienza.

Ripercussione dell’afflusso di rifugiati

sulle comunità di accoglienza in Ciad

Dalla fine del 2003, il flusso di rifugiati sudanesi in Ciad

è divenuto insostenibile per i servizi di assistenza

delle regioni oltre confine, con gravi ripercussioni sulle

comunità locali delle aree di accoglienza – circa

460.000 persone – che necessitano anch’esse di

un’urgente assistenza umanitaria: le popolazioni delle

comunità di accoglienza sono state costrette a dividere

le proprie scorte alimentari e idriche con i civili sudanesi

e risultano fortemente impoverite dalla presenza dei rifugiati.

I già precari servizi sanitari della regione sono sottoposti

a una pressione insostenibile per l’enorme aumento dei

pazienti: nelle aree di accoglienza vi è una sola struttura

sanitaria sufficiente per non più di 10.000 persone.

In 2 distretti sanitari dell’area, la copertura vaccinale

contro difterite, tubercolosi e tetano non supera il 10% della

popolazione infantile; mancano i farmaci anti-AIDS e le autorità

locali non hanno organizzato alcuna campagna di prevenzione.

Per ciò che riguarda i servizi scolastici, le strutture

esistenti sono insufficienti, mancano insegnanti qualificati

e scarseggiano i materiali essenziali alle attività

didattiche. (…).

Edoardo Puglielli

Edoardo Puglielli

Note

-

M. Moore, Bowling a Colombine, Dog eat dog films

production, USA, 2002

- Si

stima che dal 1983 al 2000, circa 2 milioni di Sudanesi abbiano

perso la vita e che almeno altri 4 milioni e mezzo, una cifra

mai riscontrata in altri paesi, risultino "profughi interni".

Più di 350.000 Sudanesi hanno ottenuto asilo politico

all’estero.

- Linea

che attraversa approssimativamente Malakal, Bentiu e Aweil.

- Sud

del Nilo Blu, nord dell'Alto Nilo e Sud Kordofan.

- Il

governo teme che se le forze principali dello SPLA nel Nilo

Blu e nel Kordofan del Sud iniziassero a cooperare con lo

SPLA-United, che si trova racchiuso fra le due zone, dovrebbe

affrontare due fronti di guerra simultaneamente nel Nord.

Due dei suoi altri obiettivi strategici, garantire la sicurezza

dei pozzi di petrolio nell'Alto Nilo ed essere nella posizione

di destabilizzare il confine Etiopico, sono pure messi in

pericolo dall'esistenza di tali fronti militari.

- Riserve

di petrolio: 631 milioni bbl, 1 bbl = 1 miliardo di barili,

1 barile = 159 litri, [Arabia saudita: 260 miliardi bbl, Venezuela:

64 miliardi bbl, Angola: 7 miliardi bbl.]. Riserve di gas:

100 miliardi di m_ [Arabia saudita: 6,3 trilioni di m_, Venezuela:

4,2 trilioni di m_, Angola: 80 miliardi di m_]. Partner di

esportazione: Repubblica popolare cinese (il 53%) Giappone

(il 13%). Partner di importazione: Repubblica popolare cinese

(il 20%) Arabia saudita (il 7,5%) India (il 5,6%) Gran Bretagna

(il 5,4%) Germania (il 5,4%) Indonesia (il 4,7%) Australia

(il 4%).

- Mohammed

Hassan, ex diplomatico dell’Etiopia, membro del Partito

Comunista del Sudan, intervista del 2004.

- Migliaia

di persone, si ritiene oltre 200.000, sono costrette alla

fuga, interi villaggi vengono rasi al suolo e il bestiame

eliminato.

- Dichiarazione

del pastore John Sudan Graduel.

- Intervista

rilasciata da monsignor Mazzolari, vescovo di Rumbek, in sud

Sudan.

- Amnesty

International chiede al governo del Sudan di: consentire il

dispiegamento di osservatori internazionali sui diritti umani

sotto i mandato dell’Alto commissario per i diritti

umani delle Nazioni Unite; impegnarsi pubblicamente a rispettare

in ogni circostanza i diritti umani e il diritto umanitario

nonché a garantire la tutela della vita e dei mezzi

di sussistenza della popolazione civile in ogni zona del paese;

assumersi la responsabilità per l’operato dei

Janjawid, smobilitare e smantellare queste milizie e garantire

che non saranno più in grado di compiere ulteriori

abusi.

|

|