|

Premessa: da molto tempo coltivo l’ambizione

di raccogliere materiale sufficiente per scrivere un libro sulla

Resistenza nel Vicentino e in particolare sui Colli Berici sperando

di contribuire alla conoscenza di episodi, personaggi, situazioni

finora trascurati, soprattutto per l’area collinare dove

operò la “Brigata Silva”. Esiste, infatti,

una discreta documentazione sulla Resistenza operante sui monti

vicentini (dal Pasubio all’Altopiano di Asiago, dalla Val

d’Astico al Grappa), grazie anche alla diffusione dei libri

di Meneghello (v. “Piccoli maestri”) ma molto poco

sui Berici, le colline a sud-est di Vicenza.

Intanto il tempo passa e il materiale si accumula invano, rischiando

anche di disperdersi ad ogni trasloco.

Ho deciso quindi di scrivere qualche articolo, senza alcuna

pretesa di “fare la Storia” delegando ad altri l’eventuale

realizzazione di un’opera sistematica.

Dato che finora la mia fonte principale è costituita

da familiari (genitori, zii…) alla fine il racconto peccherà

inevitabilmente di “personalismo”. Chiedo venia in

anticipo agli addetti ai lavori ma ritengo che comunque anche

queste testimonianze, per quanto parziali, contribuiscano a

ridare un volto ad alcuni di quei combattenti per la Libertà

che, con le armi o semplicemente rifiutandosi di collaborare,

contribuirono a sconfiggere la peste bruna e nera.

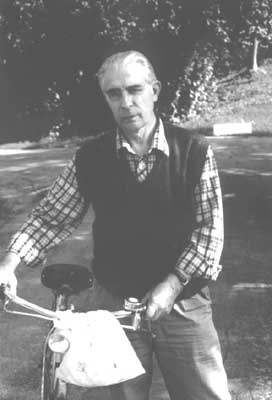

Leone

Sartori “Marcello”

I bombardamenti: un’occasione per salvarsi la vita

I bombardamenti: un’occasione per salvarsi la vita

Fin da piccolo avevo spesso sentito parlare dei devastanti

bombardamenti subiti da Vicenza dato che mio padre, Leone Sartori

detto “Marcello”, classe 1925, aveva vissuto di persona

i tristissimi momenti. Quei fatti avevano di certo contribuito

alla sua scelta di non arruolarsi nelle fila dell’esercito

di Graziani e Mussolini, di rendersi latitante e alla fine di

entrare in contatto con i partigiani della brigata “Silva”

(dal nome di un partigiano caduto) che operava sui Colli Berici.

«Durante uno dei tanti allarmi aerei mi trovavo al distretto

militare di Vicenza – precisa “Marcello” non

senza una piccola reticenza dovuta al suo carattere schietto

e schivo – e sicuramente il distretto poteva essere uno

dei tanti obiettivi. Per questo i comandanti avevano fatto uscire

al primo suono della sirena d’allarme un gruppo di 60-70

soldati che si diresse verso la zona della “stradella dei

nani”. Io uscii con il secondo gruppo ma non riuscimmo

a percorrere molta strada. Quando cominciarono a cadere le bombe

ero proprio davanti allo stabilimento del Lanificio Rossi (a

Porta Monte N.d.A.). Mi buttai a terra calcandomi in testa il

berretto.

Approfittando di una breve pausa cercai di raggiungere il ponte

sospeso sul Bacchiglione che era stato danneggiato e penzolava

sostenuto da una sola delle due corde sul fiume. Lo attraversai

aiutandomi a forza di braccia sperando nella sorte. Sapevo che

seguendo il Bacchiglione sarei potuto arrivare a casa mia potendo

usufruire della rigogliosa vegetazione. Mi fermai solo dopo

qualche chilometro, ormai in aperta campagna, e guardai verso

Vicenza.

Il bombardamento era cessato, si distinguevano alte colonne

di fumo sopra la città. Ripresi a correre lungo la riva

sino alla corte dei Dalmaso. Il tempo di far sapere a mia madre

che ero vivo e poi subito a campi. Cominciò così

la mia latitanza di renitente. In zona ero il primo ma presto

diventammo numerosi. Di giorno stavo nascosto nei campi o tra

gli alberi della riva del Bacchiglione. Di notte, col buio,

raggiungevo la “tesa” (fienile) dei Dalmaso per dormire.

Quale fosse il mio abituale rifugio notturno, oltre ai miei,

lo sapeva solo Bepi, il più anziano dei fratelli Dalmaso.

Non lo sapeva nemmeno Toni Sgarabotto, il mio futuro suocero.

Toni arrivava ogni mattina prestissimo per “guernare”

la stalla e le mucche. Alla sera dalla tesa recuperavo la scala

che, al mattino, rimettevo al suo posto per scendere. A volte

capitava che Toni arrivasse troppo presto e, mentre andava in

giro brontolando in cerca della scala, la calavo giù

e filavo via. Anni dopo mi ha detto di aver avuto qualche sospetto

ma di non averne mai fatto parola con nessuno. Quando poteva

mia madre mi portava da mangiare, badando bene a non dare nell’occhio.

Qualche volta nascondeva il cibo in fondo alla secchia e veniva

a lavare al fiume.

Altre volte arrivava con la “traversa” (grembiule

N.d.A.) piena di erba raccolta per i conigli e, sotto, qualcosa

da mangiare.

Non si può dire che in famiglia fossimo consapevolmente

antifascisti ma di sicuro la notizia della morte di mio fratello

Danilo in Grecia mi aveva fatto capire molte cose.

Comunque c’era stato qualche precedente. Mio padre, Augusto,

era “obbligato”, una specie di bracciante. Durante

una lotta contro i proprietari, parecchi anni prima della guerra,

lui e i suoi compagni avevano nottetempo aperto le stalle e

fatto scappare le mucche per la campagna (e in questo, se permettete,

oltre che un momento della lotta di classe vedo un preannuncio

della mia militanza animalista N.d.A.). Per rappresaglia, il

giorno dopo, ricevette la visita di tre squadristi. Lo avevano

già immobilizzato e stavano per fargli bere l’olio

di ricino quando mia mamma (mia nonna, Evoli Marta, detta “Pina”

N.d.A.) arrivò con la forca e ne infilzò un paio.

Se non ricordo male uno alla gamba e l’altro ad una chiappa.

Se ne andarono di corsa, nonostante le ferite, senza farsi più

rivedere».

Purtroppo le cose andarono diversamente per un mio zio (marito

di Marcella Sgarabotto, sorella maggiore di mia madre) “Tilio”

(Attilio) Fasolato, operaio allo stabilimento Rossi di Debba

(prima canapificio poi cotonificio, da non confondere con l’altro

cotonificio Rossi di Porta Monte, in città), principale

industria della zona. Qui andarono a lavorare anche mia zia

e poi mia madre, Rosa Sgarabotto, all’età di tredici-quattordici

anni. “Tilio”, socialista e sindacalista, venne aggredito

dai fascisti che evidentemente non apprezzavano i suoi tentativi

di organizzare i compagni di lavoro; subì l’onta

di dover ingurgitare a forza l’olio di ricino e rischiò

di morirne. Un altro operaio dello stabilimento che subì

angherie e persecuzioni (anche dopo la fine della guerra) fu

il mitico Battistella, comunista e agitatore, ma anche grande

amico personale dell’altrettanto mitico Don Camillo, parroco

di Debba, laureato in ingegneria e assai energico, anche se

viveva con un solo polmone. Durante la Resistenza divenne una

sorta di “cappellano militare” dei partigiani della

Brigata “Silva”. Scoperto dai nazifascisti era già

stato messo al muro per essere fucilato; venne salvato in extremis

dall’intervento di un ufficiale tedesco. Don Camillo ebbe

poi modo di ricambiare alla fine della guerra.

Quanto alla violenza fascista nei confronti dei lavoratori,

operai o contadini, essa non esprimeva altro che quella intrinseca

ai rapporti sociali del tempo. C’è un episodio nell’infanzia

di mio padre che, a mio avviso, potrebbe trovare posto in “Novecento”

o anche tra le pagine di “Ragazzo negro”. A Longara

c’è ancora una villa padronale, all’epoca (inizio

degli anni trenta) provvista anche di campo da tennis, dove

i rampolli del signor ricco si dilettavano con i loro amici

e ospiti.

Capitò a Leone (che abitava allora poco lontano, al Tormeno),

mentre rientrava con una fascina di legna raccolta nel bosco,

di vedere una palla fuoriuscire e rotolare tra le stoppie. La

raccolse prontamente, come un bene prezioso data l’abituale

indigenza in cui versava la sua famiglia, dandosi alla fuga.

Venne raggiunto da grida e minacce ma non si fermò. A

questo punto si ritrovò inseguito da alcuni cani di grossa

taglia che i signori avevano liberato, non tollerando evidentemente

l’atto di scortesia, se non proprio di ribellione, del

bambino.

Un mondo ai margini

Un mondo ai margini

Ma torniamo al tempo di guerra. La “terra di mezzo”,

compresa tra la strada che da Vicenza, passando per Casale,

porta a San Piero Intrigogna e le anse del Bacchiglione, era

quindi diventata il rifugio temporaneo di Leone Sartori e altri

renitenti. Solo un’esigua striscia di terra in prossimità

dei Colli Berici, che all’epoca però offriva diversi

ripari naturali, sia di giorno che di notte. In particolare

le rive coperte di alberi, le “piantà” e le

“siese”. Senza dimenticare il rilievo del “monteseo”,

detto “dei Dalmaso”, ricoperto dalla vegetazione di

un rocolo e in cui si apriva anche una piccola cavità

naturale, il classico “buso della Stria”. Una sorta

di “terra di nessuno”, costituita da interstizi marginali

e sconosciuti che furono anche i luoghi prediletti delle mie

scorribande infantili negli anni cinquanta. Luoghi che ora nella

mia memoria ritrovo avvolti in una atmosfera un po’ magica,

forse per il fatto di essere legati all’acqua, alle grotte,

alla vegetazione… Percorsi ignoti ai “foresti”

(in senso lato, intendendo sia i tedeschi che la gente di città)

che intersecavano quelli normali (“ufficiali”) dando

vita quasi ad una realtà parallela, offrendo vie di fuga

e rifugi. Tutto ciò però non poteva accadere se

non ci fosse stata la robusta e tacita complicità degli

abitanti della zona. Si sapeva tutto e nessuno sarebbe sfuggito

alla cattura se le notizie fossero arrivate alle orecchie sbagliate.

«Qualche volta – continua Leone – mi arrischiai

anche a dormire a casa. Avevo tagliato una delle inferriate

che chiudevano la finestrella in alto (in “granaro”,

dove negli anni cinquanta ricavò la stanzetta in cui

trascorsi la mia infanzia N.d.A.), così da potermici

infilare. Oltre alla comoda “tesa” dei Dalmaso avevo

altri rifugi d’emergenza. Me ne scavai qualcuno lungo la

sponda dei fossi, in particolare alle pendici del “monteseo”.

Scavavo via la terra della riva e mettevo dentro un gabbiotto

per i conigli, di quelli lunghi. Poi ricoprivo con zolle ed

erba. Ma ci dormivo il meno possibile, temendo di venir preso

come un topo in gabbia.

Dopo qualche tempo dalla mia fuga dal distretto furono in parecchi

a trovarsi nella mia stessa situazione. Chi dormiva nei campi,

chi in qualche rifugio, chi nelle “tese”. A quel punto

la gente della zona di Casale, Casaletto, San Piero Intrigogna

sapeva bene che eravamo fuggiti dalle caserme. Che eravamo alla

macchia. “Sbandati”, come si diceva allora. Nessuno

però fece la spia.

Una volta partecipai addirittura alla “sesola”; per

dieci-quindici giorni raccolsi il frumento insieme a tutta la

gente della mia contrada, che mi conosceva benissimo ma che

mi proteggeva con il suo silenzio. Ricordo che a quella “sesola”

partecipò anche il “Moro”, Luigi Sgarabotto.

Era appena ritornato dal fronte, ferito ad una gamba. Della

guerra, diceva, ne aveva avuto abbastanza. Anche mio fratello

Vittorio lavorava con noi, aveva un figlio a cui avevamo insegnato

di chiamarmi con un altro nome. Un giorno dovetti restare nascosto

in mezzo al grano (che all’epoca cresceva più alto

N.d.A.) perché i brigatisti neri facevano il bagno lì

vicino, nel Bacchiglione. Prima che decidessero di tornare a

riva (dalla parte opposta, verso Longara, dove avevano la caserma)

trascorsero delle lunghe ore».

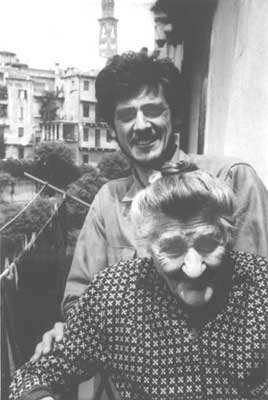

Gianni

Sartori in una foto degli anni ’70 con sua nonna "Pina"

(Marta Evoli) che durante la Resistenza cacciò i fascisti

con il forcone

Tra rastrellamenti e furti campestri...

Tra rastrellamenti e furti campestri...

Successivamente Leone Sartori si rifugiò per qualche

giorno dalle parti di Montegalda, in una fattoria. Poi però

dovette ritornare al “monteseo” e il fratello Giovanni,

operaio allo stabilimento di Debba, andò a prenderlo

in bici… Il ritorno, di notte naturalmente, si svolse così:

«ci davamo il cambio; uno pedalava e l’altro stava

seduto sul palo. Prima di ogni curva, a scanso di brutte sorprese,

io scendevo e saltavo al di là del fosso, proseguendo

a campi. Poi, visto che tutto era tranquillo, risalivo sulla

bici fino alla curva successiva».

«In seguito tornai per un altro breve periodo dalle parti

di Montegalda, ospite nella “tesa” di Neno “Fraca”

dove per la prima volta entrai in contatto con alcuni partigiani.

Lo conoscevo perché prima della guerra mio fratello aveva

lavorato sui suoi campi. Il fratello di Neno venne poi assassinato

dai fascisti, proprio da quelli della “Nera” di Longara.

Venne fucilato vicino alla ferrovia, accusato di essere un partigiano.

In realtà si era solo rifiutato di consegnare ad un plotone

di tedeschi e di fascisti il suo mezzo di trasporto, non ricordo

se la bici o il cavallo. Qualche giorno dopo i partigiani uccisero

nello stesso punto un tedesco e lo seppellirono a testa in giù,

in modo che sporgessero solo i piedi. In conseguenza di questo

episodio ci fu un rastrellamento. Quel giorno mi trovavo sui

campi al di qua del fiume, verso Ghizzolle. La giornata era

limpidissima, si riusciva a scorgere il pendio del Monte Lungo

di Montegalda, dove era in corso una vera caccia all’uomo.

Alla fine due partigiani rimasero uccisi e sei o sette catturati.

Venimmo a sapere poi che l’operazione di rastrellamento

era andata a colpo sicuro perché qualcuno del posto aveva

informato i fascisti sui luoghi dove si nascondevano partigiani

e renitenti (“ribelli” e “sbandati”)».

Ma non c’erano solo i periodici rastrellamenti a turbare

il sonno di Leone e compagni.

«Una notte, mentre dormivo nella stalla di Neno (invece

che nella solita “tesa”, forse perché pioveva)

in mezzo alla paglia, vennero i ladri. Rubarono alcune galline

e cercarono di portarsi appresso due maiali. Accortisi della

mia presenza fuggirono precipitosamente. Per la porta rimasta

aperta, anche i due maiali colsero l’occasione per scappare.

Ormai però qualcuno sapeva che dal “Fraca”

si nascondeva un renitente e così dovetti andarmene.

Nel frattempo era stata concessa un’amnistia e, evidentemente

malconsigliato, mi ripresentai al distretto. Venni subito trasferito

alla caserma dei bersaglieri in via san Silvestro ma, capito

che con ogni probabilità la nostra destinazione sarebbe

stata la Germania, alla prima occasione tolsi il disturbo (sulle

deportazioni di soldati italiani dal vicentino, dopo l’8

settembre, esistono le prove inoppugnabili di alcune fotografie:

ammassati a centinaia nei cortili della caserma Cella, a Schio,

in attesa di essere fatti salire su decine e decine di pullman

con destinazione Germania N.d.A.). Approfittai del solito allarme

per i bombardamenti e stavolta mi diressi verso la Gogna. Nonostante

l’oscurità riconobbi tra le persone in fuga il “Moro”

(Luigi Sgarabotto, fratello di Rosa che poi sarebbe diventata

moglie di Leone e quindi mia madre N.d.A.)».

In seguito anche Luigi si sarebbe rifugiato nei dintorni del

“monteseo”, costruendosi un rifugio nel “buso

della stria” dopo aver ampliato la cavità con l’esplosivo.

«A questo punto, – prosegue Leone – nella totale

confusione provocata dal bombardamento, ritornai indietro, verso

Monteberico. Poco dopo il “10 Giugno”, dove inizia

la salita verso il santuario, entrai nella grande galleria (ancora

visibile ai nostri giorni, anche se murata N.d.A.) che si apre

alla base del monte. Non saprei dire quanto sia lunga e nemmeno

dove esca di preciso, probabilmente nella Valletta del Silenzio,

da dove è abbastanza agevole raggiungere Longara e Debba.

Ricordo di averla percorsa completamente al buio, tenendomi

aderente al muro mentre intorno sentivo i passi di decine di

altre persone in fuga».

Leone rientrò poi nella sua piccola “patria”,

in mezzo ai campi o sulle rive del fiume in attesa di unirsi

ai partigiani della brigata “Silva”, allora già

attivi sui Colli Berici.

Precedenti di militarizzazione nel sottosuolo berico

Precedenti di militarizzazione nel sottosuolo berico

Come è noto, attualmente alcune cavità dei Colli

Berici sono un vero e proprio ripostiglio per l’esercito

americano, sia a Longare che al Tormeno. Ricorda mio padre che

durante la guerra c’erano stati precedenti significativi

nell’opera di militarizzazione delle cavità collinari

nostrane.

I Tedeschi avevano pensato di utilizzare come deposito sotterraneo

per gli impianti industriali le antiche cave di Costozza, in

modo da proteggerli dai bombardamenti degli Americani. Questi

ultimi evidentemente appresero bene la lezione e in seguito

l’applicarono alla grande con la base denominata “Pluto”.

Racconta Leone: «A Costozza, dentro alle grotte, avevano

trasportato gli impianti di numerose industrie. Ricordo che

c’erano le Reggiane, la CARI, la Ducati, l’Alfa Romeo,

anche la Laverda, mi pare… Tutti i macchinari erano stati

messi al sicuro. I tedeschi non erano molti, qualche decina…più

che altro per controllare i lasciapassare. Dentro poi c’erano

delle guardie alle dipendenze delle varie ditte, della CARI

in particolare. Tra i civili c’era molta gente in contatto

con la Resistenza. La consegna era di salvare i macchinari ma

di non produrre niente, niente di utilizzabile almeno. Questa

era stata una precisa consegna del CLN durante l’ultimo

inverno di guerra: scendere a valle ed eventualmente guadagnarsi

anche da vivere lavorando per la TODT (valeva per chi non era

troppo compromesso, ovviamente) salvaguardando gli impianti,

i macchinari in vista della ricostruzione postbellica (e magari

dell’occupazione delle fabbriche N.d.A.), sabotando invece

la produzione».

Il racconto di mio padre continua: «A Costozza nessuno

produceva niente perché nessuno voleva produrre per i

tedeschi. Se per esempio si doveva fare un pezzo di ricambio

si faceva in modo che fosse inutilizzabile…»

«Dentro a Costozza c’erano anche diversi partigiani

della “Silva” (ovviamente in incognito). I Tedeschi

si erano sistemati in basso, prima del “Volto” (il

caratteristico torrione sotto cui passa la strada per Lumignano

N.d.A.), in una palazzina. Il padrone delle grotte, mi dicevano,

era un conte; dentro era immenso. C’era una strada sotterranea

che usciva in Col de Ruga, dove adesso ci sono gli Americani

(la comunicazione tra l’area delle grotte rivolta a Costozza

e quella verso Col de Ruga-Longare, dove si trova la base “Pluto”,

venne poi murata dagli Americani N.d.A.). Ricordo degli spazi

immensi, dei pilastroni enormi. A mezzogiorno si usciva per

la mensa che si trovava sulla sinistra, in direzione di Lumignano.

Eravamo tantissimi. Per la strada, all’uscita, si faceva

fatica a procedere. Con noi mangiavano anche i dirigenti, gli

ingegneri che alloggiavano presso i “Buoni Fanciulli”

dell’Opera Don Calabria».

In merito ai ricordi sulle incursioni alleate, aggiunge: «A

Costozza gli aerei hanno attaccato 3-4 volte sparando dentro

alla bocca principale con le mitragliere (con il “75”,

si diceva). Per avere qualche possibilità di infilare

i proiettili nell’imbocco, scendevano in picchiata; mitragliavano

e, quasi subito, dovevano immediatamente impennarsi e risalire

per non schiantarsi contro il monte. Ricordo invece che una

volta sono passati, molto in alto, così tanti apparecchi

da far spavento…Hanno continuato a passare dalla mattina

alla sera. Spuntavano sopra Lumignano e si dirigevano verso

Vicenza. Sopra la città poi si diramavano; una parte

andava a bombardare Verona, altri si dirigevano altrove. Qui

in genere non bombardavano forse perché i Colli Berici

erano una zona controllata dai partigiani».

Alla fine il piccolo presidio di Tedeschi, prima di abbandonare

la posizione trattò con i partigiani la consegna di un

salvacondotto per potersene andare senza essere attaccati. In

cambio non avrebbero fatto saltare i macchinari. Così

avvenne anche se, da notizie non confermate raccolte a Pianezze

(da una fonte solitamente ben informata ma che vuole restare

assolutamente anonima), questi tedeschi sarebbero stati poi

sterminati da un altro gruppo di partigiani a Motta, sulla strada

per la Valdastico.

Stragi nazifasciste nel Vicentino

Stragi nazifasciste nel Vicentino

Ma nel vicentino si conserva soprattutto la memoria di svariati

eccidi di civili operati dai nazifascisti; particolarmente efferato

quello di Monte Crocetta (appena fuori da Vicenza) dove vennero

uccisi anche ragazzini di tredici o quattordici anni. A Pedescala,

in Val d’Astico, poi vi fu una vera e propria strage (più

di sessanta persone), compresi vecchi e bambini. A Vicenza,

nonostante le recenti derive destrorse (una dozzina di consiglieri

comunali di AN; niente male per una città in cui operarono

anche i GAP e medaglia d’oro della Resistenza), si ricordano

ancora ogni anno i “Dieci Martiri”, prelevati dal

carcere di Padova e assassinati dai nazifascisti in prossimità

della ferrovia, vicino al ponte sul Bacchiglione. Meno noto

l’eccidio di Campedello, forse una rappresaglia per il

tedesco ucciso a Longara, prima dell’assalto-saccheggio

al deposito di viveri. Anche in questo caso le vittime civili

ammontarono a una decina. Ricorda mia madre Rosa che un altro

deposito-viveri dei tedeschi si trovava a Debba e che vi era

conservata anche una grande quantità di zucchero, all’epoca

raro e prezioso. Prima di scappare un tedesco (proprio quello

che aveva salvato Don Camillo dalla fucilazione!) stava per

incendiarlo, ma venne convinto a desistere dal parroco. In cambio

venne tenuto nascosto in canonica e poi, quando le acque si

erano ormai calmate, poté ripartirsene indisturbato per

la Germania. Sempre mia madre, ricorda di averlo visto in un

paio di occasioni a Debba, dove tornò spesso a salutare

e ringraziare il battagliero parroco. Quanto ai viveri contenuti

nel deposito vennero equamente distribuiti tra i “poveri”

(la stragrande maggioranza) di Debba e dintorni.

Ma il “lieto fine” con riconciliazione finale fu senz’altro

un’eccezione. Un po’ dovunque, sia sui Colli Berici

che in città, per non parlare dell’Alto Vicentino

(v. Malga Zonta), si trovano lapidi che ricordano la morte per

mano dei nazisti e dei loro complici, i collaborazionisti in

camicia nera, di civili e partigiani. Alcuni casi furono particolarmente

drammatici, come a Pederiva (nella stretta Val Liona che si

insinua tra i Colli, sovrastata da Zovencedo e Grancona) dove

un gruppo di giovani renitenti che si erano radunati nella chiesetta

del paese per raggiungere le formazioni partigiane sull’Altopiano

di Asiago, caddero in un’imboscata e, prima di essere uccisi,

vennero barbaramente torturati. Ancora oggi c’è

chi ricorda con orrore i resti smembrati dei giovani e i muri

ricoperti di sangue. Tanta fu la ferocia che da allora la chiesetta

è rimasta sconsacrata. Altre volte si tratta di episodi

“minori” come quello ricordato da una lapide ingrigita

di Campedello. Qui due fratelli vennero fucilati per non aver

prontamente consegnato la loro bicicletta a un reparto di Tedeschi

in fuga, forse gli stessi che provenivano da Costozza.

Sempre a Pianezze (dalla stessa fonte che mi ha fornito la sua

versione sui Tedeschi scappati ma intercettati poi dai partigiani

a Motta) ho anche avuto la dritta per identificare dove si trovava

il mitico “campo da bocce dei partigiani della Silva”.

In effetti, in mezzo a un degradato bosco di castagni, è

ancora ben identificabile un lungo spiazzo che appare sicuramente

spianato dalle mani dell’uomo. Qui alcuni partigiani si

erano costruiti quel campo per le bocce dove ammazzare il tempo

in attesa dei lanci degli alleati e di cui avevo sentito parlare

anche da mio padre. Non aveva però mai avuto l’occasione

di farne uso e si era convinto che si trattasse soltanto di

una leggenda.

Gianni Sartori

Gianni Sartori

|