|

“Io ho cercato di divertirmi, intendo

dire nel senso di Bertolt Brecht quando diceva che il teatro

deve essere divertente, cioè che è giusto avere

il piacere di vivere delle cose che si fanno. Può essere

il jazz, la musica popolare, Juliette Greco o Luciano Berio.

Io ho fatto poche cose nella vita di cui non ricordi un’emozione

anche di piacere”.

Lo poteva dire Roberto Leydi, una delle

figure più ragguardevoli della musicologia contemporanea,

interessato a tutta la buona musica, di qualunque genere fosse.

Un rendiconto della sua attività non è facile,

perché ha utilizzato i più diversi canali per

fornire fonti di riflessione agli studiosi e agli appassionati,

svolgendo una mole di attività che ha dell’incredibile.

Ma larga parte di essa si è anche esplicata attraverso

le conversazioni, indimenticabilmente vivaci e intelligenti,

con decine e decine di lavoratori della musica, cui è

stato prodigo di consigli, di materiali del suo archivio e di

indicazioni di ricerca.

Con lui, ricorda Luciano Berio, “non si riusciva a parlare

di cultura ma, piuttosto, di realtà specifiche, semplici

o complesse che fossero, come la struttura melodica di una canzone,

la struttura narrativa di un testo e da che cosa era abitata

l’espressività di un canto. La moltitudine e la

molteplicità dei riferimenti era trattata da Roberto

con pragmatica e spesso con aneddotica trasparenza: non parlava

mai di realtà della cultura ma, piuttosto, di cultura

della realtà”.

Formazione antiaccademica

Formazione antiaccademica

Per capire lo spirito con cui Leydi ha operato, credo si debba

risalire alla sua formazione giovanile, tutta antiaccademica,

nella Milano del dopoguerra pervasa da afflati di genuina democrazia

e da grandi speranze di ricostruzione di un Italia ben diversa

da quella che ci ritroviamo oggi.

Milano allora – come mi ricordava lui – “conteneva

una vitalità enorme, grandi illusioni e speranze. Ed

era il mio mondo. Noi eravamo ‘Politecnico’ ed una

delle componenti della nostra cultura era l’America, che

però non piaceva per nulla a Togliatti. Io non credo

che Togliatti abbia quasi mai avuto ragione, ma in quel caso

forse un po’ di ragione l’aveva, perché forse

coglieva le nostre illusioni. Però non coglieva che terreno

fertile fosse per tutti noi quell’ambiente in cui tutti

noi guardavamo all’America. L’America a cui guardavamo

era quella del New Deal rooseveltiano, dei negri, dei poveri

del Sud, dei mandriani del West, dei boscaioli del Nord; era

l’America di Hemingway, dello Steinbeck di Furore,

di Caldwell, insomma di tutta la letteratura del New Deal. Una

delle facce del New Deal era stata quella di fare riscoprire

l’America dei poveri, dei disperati. Che cos’era questa

America per noi? Era la disperata ricerca di una patria da parte

di un: generazione senza patria. Non potevamo riconoscerci nell’Italia

di Vittorio Emanuele II o di Cavour, di Crispi o di Leonardo

da Vinci. Avevamo bisogno di una patria popolare, e il jazz

era questo: una patria popolare. Cioè era l’esigenza

di riconoscerci dentro un mondo di lavoratori, di operai di

fabbrica contadini. Ciò avveniva intellettualisticamente,

perché in realtà ignoravamo che questo mondo esisteva

anche qui. Il mio passaggio all’interesse per il mondo

popolare si verifica quando ho cominciato a rendermi conto che

quella patria americana era un’astrazione e che era possibile

trovarla qui. La mia coscienza politica è stata però

a lungo istintivo-retorica, mitologica, cosmopolita, tipicamente

radical-borghese, anche se colorata di rosso”.

Nella Milano del dopoguerra Leydi è già una presenza

culturale di tutto rispetto. Critico musicale dell’“Avanti!”,

la sua casa in via Solferino (poi in via Cappuccio) era il punto

di riferimento di molta intellettualità, dall’architetto

Rogers a Umberto Eco, da Bruno Maderna a Luciano Berio, da Luigi

Pestalozza ai componenti della Original Lambro Jazz Band (quanti

sanno che quel nome lo inventò proprio Roberto Leydi?).

Ma a casa sua ci si sarebbe potuti imbattere anche in Alan Lomax

o in Big Bill Broonzy di passaggio da Milano. In quegli anni

Leydi pubblica anche “Jazz time”, una rivistina di

cui uscirono pochi numeri e che era caratterizzata della grafica

di Max Huber. E, più che tradurre, aveva allora riscritto

Il Jazz di Iain Lang, un libro che allora ebbe grande

successo perché invitava a riflettere sulle origini sociali

di quella musica, interpretata come espressione del proletariato

nero e bianco americano.

“Ritratto di città”

“Ritratto di città”

Nel 1954, quando Bruno Maderna e Luciano Berio fondano lo Studio

di fonologia della Rai di Milano, Roberto Leydi è della

partita. Scrive il testo di “Ritratto di città”,

musicato dai due. Ci si muove in un paesaggio sonoro e mentale

che propone una musica elettronica priva di limiti, in un interrelazione

del nastro con qualsiasi altro mezzo di produzione di suoni.

Tra Colonia (Karlheinz Stockhausen) e Parigi (Pierre Schaeffer)

si è insomma scelto Parigi.

Tra i suoi dischi degli anni Cinquanta va anzitutto ricordato

“Kurt Weill 1933-1950”, cantato da Laura Betti, diretto

da Bruno Maderna e presentato da lui, che forse raccoglie le

migliori interpretazioni italiane dei songs del musicista tedesco.

Uomo di teatro, firmerà con Filippo Crivelli Milanin

Milanon, che farà conoscere Jannacci e rilancerà

quella grande cantante da cabaret che è stata Milly.

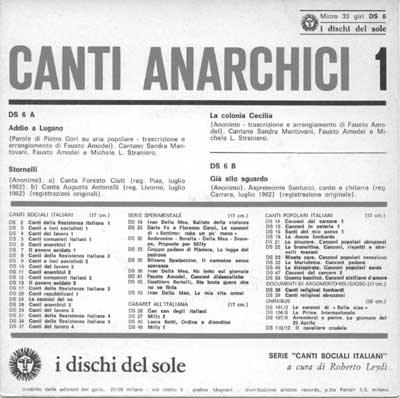

Nel 1962, per merito di Roberto Leydi e Gianni Bosio, decollano

“il Nuovo Canzoniere Italiano” e “I Dischi del

Sole”, attività che darà un ampio “corpus”

di canto sociale al nostro paese. Tra l’altro proprio le

loro ricerche assieme ad Alfonso Failla permetteranno di fissare

su nastro quei canti anarchici, in larga parte dimenticati o

poco conosciuti, che verranno poi fatti conoscere al vasto pubblico

da I Dischi del Sole e degli spettacoli del Nuovo canzoniere

Italiano.

L’incontro con Bosio fa maturare ulteriormente l’“essere

a sinistra” di Leydi: “Nella vicinanza di Gianni Bosio

quello che era un fatto astratto e mitologico diventa un fatto

concreto, è l’acquisizione che la Rivoluzione d’Ottobre

c’è stata davvero; è attraverso Bosio che

ho acquisito la coscienza dell’esistenza di un mondo contadino

e una certa metodologia dell’analisi politica”.

Dentro a quella vicenda Leydi si rivelò allora uno straordinario

organizzatore. Fu lui a scoprire Giovanna Marini e Maria Teresa

Bulciolu al Folkstudio di Roma e a portare Caterina Bueno nel

nostro sparuto gruppetto. E, a proposito del Nuovo Canzoniere

Italiano, andrà qui almeno accennato che un ruolo di

primissimo piano rivestì pure Sandra Mantovani, compagna

di tutta la sua vita, una delle voci prescelte da Luciano Berio

per il suo Questo vuol dire che… per voci e nastro

(1969).

Ma suo merito fu soprattutto quello di avere motivato al lavoro

di ricerca, e in modo duraturo, i primi ricercatori di canto

sociale. Posso testimoniare che mi ha messo un magnetofono in

mano nel 1962 e che non me lo sono più staccato di dosso.

Perché Leydi, forse senza rendersene conto sino in fondo,

ha dato anche a noi una patria e ci ha quindi fatto fare delle

scelte di vita.

In quel decollo d’attività del gruppo, Leydi ha

legato il suo nome a importanti spettacoli come Pietà

l’è morta (firmato con Giovanni Pirelli e Filippo

Crivelli) e Bella ciao (firmato con Franco Fortini e

Filippo Crivelli). Nel 1967 curerà Sentite buona gente.

Prima rappresentazione di canti, balli e spettacoli popolari

italiani, con messa in scena di Alberto Negrin e consulenza

di Diego Carpitella.

Lacerazione profonda

Lacerazione profonda

Quando nel 1965 il nostro sparuto gruppetto si ruppe fu per

molti di noi una lacerazione emotiva profonda.

Le ragioni di quella rottura ho provato a raccontarle in Una

storia cantata. Molti di noi e Bosio in testa ritennero

che la teorizzazione dello “specifico stilistico”

e la propensione ad appaiare il repertorio popolare a quello

colto potesse divenire una causa di integrazione del lavoro

del gruppo. Da parte sua Leydi denunciava a ragione che i gruppi

del Nuovo Canzoniere Italiano, dentro la forsennata attività

politica di quegli anni, stavano perdendo non poco di qualità.

Ma quello che fece precipitare la situazione furono i tentativi

di forzare Leydi ad assumere la direzione del nascente Istituto

Ernesto De Martino con un lavoro a tempo pieno, certo poco retribuito

e palesemente poco garantito. Leydi, che all’epoca lavorava

a “L’Europeo”, rifiutò quello che gli

parve un salto nel buio e un’attività meno consona

ai suoi obbiettivi, che solo parzialmente coincidevano con i

nostri. Secondo me, fu un grosso errore di valutazione da parte

di Bosio quello di offrirgli un incarico che questi non si sentiva

di assumere.

In seguito Leydi si è impegnato in altre importanti imprese

di organizzazione della cultura che hanno fortemente contribuito

a modificare il panorama della nostra musica orale.

Ricordo anzitutto l’attività del Servizio per la

Cultura del Mondo popolare della Regione Lombardia, che promosse

ricerche sulla cultura e sulla musica popolare provincia per

provincia, sfociato nella monumentale opera in 15 volumi “Mondo

popolare in Lombardia” e nella collana discografica documenti

della cultura popolare, cui hanno collaborato decine di studiosi.

Nella sua attività di titolare della cattedra di etnomusicologia

al Dams di Bologna – alla cui fondazione contribuì

non poco – è riuscito a creare un buon gruppo di

ricercatori preparati, che hanno portato l’etnomusicologia

italiana al riconoscimento mondiale. La sua cattedra, segnata

da quella visione aperta dai fatti sonori che è stato

il leitmotiv di tutta la sua vita, ha alimentato in molti giovani

l’interesse non solo per l’etnomusicologia ma anche

per canto sociale, la popular music, il jazz.

Tra le imprese editoriali che ha promosso mi pare siano da ricordare

in questa sede soprattutto l’opera collettiva in due volumi

“Guida alla musica popolare in Italia” e, curata con

Febo Guizzi, “Gli strumenti musicali e l’etnografia

italiana (1881-1911)”.

Fondamentali resteranno le sue ricerche sulla canzone narrativa

e sulla musica di Creta.

Processo di svecchiamento

Processo di svecchiamento

Ma, per capire lo spirito di Leydi, il volume chiave è

“L’altra musica”, dove la tradizione colta è

vista una volta tanto come “altra” e per una volta

sono i “bianchi” a essere “gli altri”; e

dove si nota che è stata la crisi dei modi tradizionali

di fare la storia o di occuparsi del folklore ad aprire la strada

al processo di svecchiamento dell’etnomusicologia italiana.

Questa crisi è nata prevalentemente per l’attività

di storici e folkloristi fuori dalle istituzioni accademiche

o tenuti a lungo ai suoi margini e – informa Leydi –

non diversamente sono andate le cose in ambito etnomusicologico:

“Se il processo di adeguamento e di rinnovamento delle

scienze del folklore in generale fu in quegli anni del secondo

dopoguerra affidato alla presenza di una forte sensibilità

sociale non tanto alle istituzioni accademiche, quanto (e in

parte notevole) a fasce di ricerca e di studio escluse dalle

istituzioni accademiche o, se in esse pur collocate, viste come

marginali o addirittura pericolose, questo destino fu particolarmente

riservato allo studio delle musiche popolari. È così

che l’etnomusicologia si sviluppa e si definisce, in Italia,

fuori dalle Università”.

A Leydi non sfuggiva che la proposta avanzata oggi da parte

dell’etnomusicologia italiana perché si guardi alla

musica con una mentalità diversa da quella legata alla

scrittura era in realtà un aspetto di una più

ampia contestazione che aveva investito in misura maggiore o

minore tutte le scienze dell’uomo, a partire dagli anni

Sessanta, ed era parallela a quella sostenuta in storiografia

da quegli studiosi formatisi all’interno o a latere del

Nuovo Canzoniere Italiano. Questo gruppo di storici rappresenta

oggi gran parte della “oral history” italiana, che

gode anch’essa di riconoscimenti unanimi a livello mondiale.

Non ultimo merito di Roberto Leydi è stato quello di

raccogliere per tutta la vita le fonti del suo lavoro: ha lasciato

una importantissima raccolta di strumenti musicali popolari

(oltre 650), 1.045 nastri con oltre 3.000 inchieste sul campo,

circa 10.000 dischi e una biblioteca specializzata di oltre

6.000 volumi al Centro di dialettologia e di etnografia della

Svizzera italiana, con sede a Bellinzona.

Un modo di salvare un patrimonio di cultura e memoria, lasciatoci

da tanti contadini e operai per preservarlo e farlo conoscere,

da un paese come il nostro che non sa che distruggere questi

suoi beni culturali (non attrezzarsi per conservarli significa

di fatto distruggerli).

Credo che questa sia stata la sua ultima proposta culturale:

per salvare la memoria della classe è necessario andarsene

da questo nostro paese a Lugano (recentemente là sono

finiti i materiali raccolti da Polotti), a Bellinzona o ad Amsterdam…

Cesare Bermani

Cesare Bermani

|