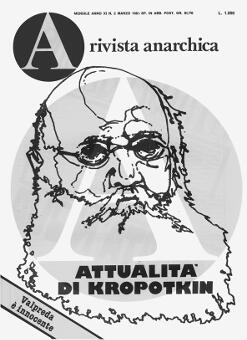

Un

bel faccione di Pëtr Kropotkin campeggia nella copertina

di “A” 90 (marzo 1981). E un piccolo

strillo in basso a sinistra ricorda “Valpreda è

innocente”. Storia e attualità, come sempre intrecciate. Un

bel faccione di Pëtr Kropotkin campeggia nella copertina

di “A” 90 (marzo 1981). E un piccolo

strillo in basso a sinistra ricorda “Valpreda è

innocente”. Storia e attualità, come sempre intrecciate.

Nel primo interno di copertina vengono riprodotte le testate

de L'Internazionale e di Umanità Nova,

espressione rispettivamente dei Gruppi d'Iniziativa Anarchica

e della Federazione Anarchica Italiana, la prima quindicinale,

il secondo settimanale. A distanza di 37 anni da allora, solo

“Uenne”, come viene chiamata spesso Umanità

Nova, continua a uscire regolarmente.

A parte la decina di pagine dedicate al “principe”

russo, in vista del convegno di studi promosso a Milano dal

Centro Studi Libertari, in effetti tutto il numero (allora di

44 pagine) è dedicato all'attualità.

Luciano Lanza si occupa del processo a Valpreda e agli altri

imputati per la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969).

E, parallelamente, del “processo itinerante” contro

lo Stato che viene portato in alcune città dagli anarchici,

appoggiandosi a gruppi libertari locali. “Il nostro processo

itinerante – scrive Lanza – assume un valore che

va al di là della oggettiva limitatezza, perché

(...) rappresenta la società che processa lo Stato per

rivendicare la sua separatezza, la sua alterità, la sua

autonomia rispetto alle istituzioni che pretendono di rappresentarla”.

Paolo Finzi segnala il relativo successo della raccolta di firme

a favore dell'introduzione della pena di morte, promossa dalla

destra, e ne attribuisce la responsabilità sia ai partiti

dell'arco costituzionale sia ai lottarmatisti. All'interno di

questo scritto viene (ri)pubblicato uno scritto di Errico Malatesta,

uscito postumo su Il Risveglio di Ginevra nel 1933, un

anno dopo la morte dell'anarchico campano. Il tema è

quello della pena di morte e della sua imminente reintroduzione

in Italia. Le motivazioni di Malatesta sono decisamente originali

e offrono più di uno spunto per la riflessione. A conferma

della continua evoluzione del pensiero malatestiano.

Roberto Ambrosoli si occupa di carceri, Brigate Rosse, lotta

armata, ecc. Rosanna Ambrogetti e Maria Teresa Romiti di aborto,

autogestione, referendum. Pasquale Masciotra (un ottimo compagno,

morto prematuramente), operatore dei servizi psichiatrici provinciali

di Isernia, pubblica su “A” una sua relazione professionale,

profondamente libertaria. Due giovani militanti milanesi raccontano

un loro viaggio a Zurigo (“Zurigo brucia”) in occasione

di manifestazioni, di “prassi anarchica istintiva”,

del clima in una delle città più vivaci dal punto

di vista dei movimenti giovanili di quell'epoca.

Dalla vivace rivista libertaria spagnola Bicicleta vengono

tradotti alcuni scritti dall'/sull'America Latina: Argentina,

Bolivia, Brasile, Cuba. E si riferisce di un incontro a Parigi

tra anarchici sudamericani residenti in Europa.

Il citato dossier su Kropotkin si compone di una premessa di

Giampietro Nico Berti e di quattro stralci di Kropotkin sul

rapporto industria/agricoltura, sull'integrazione tra lavoro

manuale e intellettuale, sul “governo rivoluzionario”

e sulla sua fuga dal carcere e altre vicende della sua vita

avventurosa.

Frutto della collaborazione tra un redattore di “A”,

Luigi Tadolini, Franco Melandri e Giovanni Zambon, viene pubblicato

anche un breve dossier sull'esperanto, la lingua internazionale

creata da Lazaro Ludovico Zamenhof nell'Ottocento. In due paginette

conclusive trova spazio anche un primo veloce manuale per acquisire

le prime regole, parole, costruzioni di questa lingua che ha

sempre trovato estimatori in campo anarchico e libertario. Uno

per tutti, Giuseppe Pinelli: che al corso di esperanto incontrò

Licia Rognini. Innamorarsi al corso di esperanto, non capita

spesso.

A chiudere il numero, una bella paginetta di Emilio Pucci sulle

favole per bambini. Poi notizie “di servizio”, i

(consueti) problemi finanziari, l'attenzione per la distribuzione

nelle edicole, l'elenco delle librerie in cui si dovrebbe trovare

“A”, le sottoscrizioni. Uno sforzo, questo per la

reperibilità della rivista, che ci ha sempre visto impegnati,

tantopiù quando non esistevano la Rete e la possibilità

che oggi è data di leggerla (gratis) sul video.

|