Con

l'uscita di “A” 89 (febbraio 1981)

si apre il secondo decennio di “A”. Tempo di bilanci:

a tracciarlo è Nico Berti, con un denso saggio del significativo

titolo “Dieci anni di A-pensiero”, in cui sottolinea

il ruolo svolto dalla rivista sul doppio binario di una riaffermazione

dei valori e delle scelte politiche fondanti, un secolo prima,

l'anarchismo e – al contempo – il profondo rinnovamento

del patrimonio storico-ideologico anarchico, grazie a un'attenzione

e sensibilità orientate verso il nuovo che si muove nella

società. Interessante che Berti, andando al di là

del proprio identificarsi con i primi quattro anni di “A”

- quelli della fase “iniziale”, particolarmente

dedicata (anche tramite articoli dello stesso Berti) anche alla

riaffermazione della netta distinzione pratica e teorica tra

pensiero anarchico e pensiero marxista – colga positivamente

l'inizio di quel lungo processo di apertura di “A”

all'ecologia, al femminismo (e all'anarco-femminismo) e in genere

a tendenze e movimenti non necessariamente anarchici ma sicuramente

anarco-compatibili. Avremo modo di ritornarci, in questa rubrica. Con

l'uscita di “A” 89 (febbraio 1981)

si apre il secondo decennio di “A”. Tempo di bilanci:

a tracciarlo è Nico Berti, con un denso saggio del significativo

titolo “Dieci anni di A-pensiero”, in cui sottolinea

il ruolo svolto dalla rivista sul doppio binario di una riaffermazione

dei valori e delle scelte politiche fondanti, un secolo prima,

l'anarchismo e – al contempo – il profondo rinnovamento

del patrimonio storico-ideologico anarchico, grazie a un'attenzione

e sensibilità orientate verso il nuovo che si muove nella

società. Interessante che Berti, andando al di là

del proprio identificarsi con i primi quattro anni di “A”

- quelli della fase “iniziale”, particolarmente

dedicata (anche tramite articoli dello stesso Berti) anche alla

riaffermazione della netta distinzione pratica e teorica tra

pensiero anarchico e pensiero marxista – colga positivamente

l'inizio di quel lungo processo di apertura di “A”

all'ecologia, al femminismo (e all'anarco-femminismo) e in genere

a tendenze e movimenti non necessariamente anarchici ma sicuramente

anarco-compatibili. Avremo modo di ritornarci, in questa rubrica.

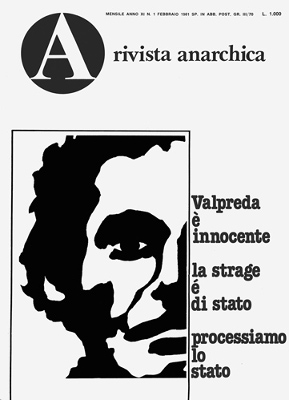

Numerosi i temi di attualità che caratterizzano questo

numero. La copertina e l'articolo di apertura sono dedicati

alla campagna sulla strage di Stato, seguendo le vicende giuridico-politiche

del processo a Valpreda ed altri, all'epoca a Catanzaro. “A”

riferisce della vasta mobilitazione degli anarchici un po' in

tutta Italia, mentre numerose forze che si erano mobilitate

in passato ora stentavano a riprendere la battaglia.

I due interni di copertina sono dedicati a foto di macerie e

distruzioni dopo il terremoto dell'Irpinia. Francesco Codello

(“Dopo il terremoto... lo Stato”) analizza il post-terremoto

in Campania e sottolinea la vitalità (e la nocività)

dell'intervento della Chiesa. E il Centro redazionale della

provincia di Napoli analizza la realtà del capoluogo

e dell'economia di vicolo, sempre dopo le scosse telluriche.

Un anarchico spagnolo, Pep Castells i Casellas, analizza la

situazione socio-sindacale iberica, rifiutando qualsiasi ipotesi

di prospettiva di rivoluzione “operaia” ed entrando

nel dibattito “organizzativo”. Visto a distanza,

un approccio “iper-critico” che non aiutava a comprendere

la realtà. E questo pone la difficoltà per noi,

spesso, di trovare contributi sereni ed equilibrati per cogliere

la presenza anarchica e libertaria in altri Paesi.

Una stimolante intervista a Giorgio Gaber è realizzata

da Luciano Lanza all'indomani – in particolare –

dell'uscita della canzone “Io se fossi dio”. Titolo

dell'intervista: “Io se fossi Gaber”. Una bella

chiacchierata, che conferma l'originalità del suo approccio

ma anche la sua profonda sensazione di impotenza: che non è

mai stata la nostra.

E poi droga, cinema, ecologia e autogestione.

In chiusura un piccolo dossier dedicato a Pietro Gori (Messina

1865 / Portoferraio – Isola d'Elba 1911) una delle figure

più note e influenti del movimento anarchico di lingua

italiana. Ne viene pubblicata un'arringa, una delle tante nella

sua professione di avvocato. E Cesare Bermani, un ricercatore

(e un amico) che spesso si è occupato di storia anarchica,

scrive per “A” un articolo (“Anarchia in pentagramma”)

che davvero segna lo stato dell'arte dell'influenza di Gori

nella storia della musica e più in generale nella storia

del movimento operaio e socialista, ben al di là dei

confini dell'anarchismo.

Che è un po' anche il fine della nostra rivista: una

rivista anarchica, ma non per sole anarchiche e anarchici. Una

rivista che sappia parlare con “gli altri” e con

loro dialogare. Compito che, come lo si voglia valutare, anche

questo n. 89 ha inteso realizzare. E, se proprio vogliamo dirla

tutta, anche questo n. 421 che hai tra le mani. E un po' tutta

la serie dei 421 numeri finora usciti.

|