|

la rivoluzione russa

Soviet sì Lenin no

di Franco Bertolucci

Gli avvenimenti russi, dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre, e la loro eco in Italia. Il ruolo di Lenin, dal quasi libertario delle “Tesi di aprile” e “Stato e Rivoluzione” al bolscevico della repressione contro gli anarchici e altri dissidenti politici.

Le posizioni degli anarchici italiani, tra solidarietà indistinta ai soviet russi e le prime notizie della repressione rossa. “Non possiamo accettare il potere e la mancanza di libertà”.

La notizia della detronizzazione

dei Romanov e della fine della tirannide russa giunse in Italia

nei primi giorni del marzo del 1917 accolta positivamente da

quasi tutte le forze politiche, a parte il re e il suo seguito

sempre preoccupati che qualche mano o un moto rivoluzionario

mettessero fine al regno di Casa Savoia. Alla Camera dei deputati,

il 16 marzo tutti gli schieramenti politici e i ministri del

governo applaudirono e inneggiarono alla Russia e il ministro

degli esteri, Sidney Sonnino, espresse la propria fiducia nel

movimento rivoluzionario russo, fiducioso che questo potesse

facilitare non certo un «rallentamento» ma una «più

intensa e più energica prosecuzione delle operazioni

belliche». I nazionalisti videro nelle dichiarazioni del

nuovo governo guidato dal principe Georgij E. L'vov, e dal ministro

degli esteri Pavel N. Miljukov, un mantenimento degli impegni

presi con l'alleanza militare contro gli Imperi centrali, seguiti

in questo dai radicali interventisti e dai riformisti che speravano

in un più ampio coinvolgimento del popolo per garantire

la continuità della guerra. Gli interventisti di sinistra

(repubblicani, ex socialisti, rivoluzionari e sindacalisti)

accolsero la notizia dell'abdicazione dello zar con giubilo,

vedendovi la conferma della loro interpretazione politica del

conflitto mondiale che stava inevitabilmente portando verso

uno sbocco rivoluzionario l'intera Europa.

I socialisti – riuniti a Milano il 9 e 10 aprile 1917

la direzione del Partito, il Gruppo parlamentare e il Consiglio

direttivo della Confederazione del lavoro per un esame della

situazione politica internazionale – stilarono un documento

nel quale interpretarono le vicende russe, come il recente intervento

militare americano in guerra, come eventi destinati ad affrettare

un processo di giustizia e libertà e a segnare necessariamente

anche la rinascita di un'intesa internazionale tra i popoli.

Per i socialisti era dovere del proletariato d'ogni paese riunire

le forze e imporre in maniera decisiva la cessazione del conflitto.

«Fare come in Russia» diventò in breve il

leitmotiv della propaganda dei giornali sovversivi e

libertari. Gli anarchici e i propri organi tra i quali «L'Avvenire

anarchico» e «Guerra di classe», periodico

dell'USI, seguirono con trepidazione e crescente simpatia l'evolversi

della situazione. Ragioni politiche e storiche – considerando

anche il diffuso “mito” delle donne e degli uomini

del movimento rivoluzionario russo in Italia – determinarono

questa spontanea ed entusiasta attenzione verso la Russia rivoluzionaria

da parte degli anarchici italiani, che con una visione messianica

attesero la rivoluzione sociale come risposta alla guerra imperialista.

Le differenze scomparvero, le diffidenze no

Le notizie che, tra l'aprile e il maggio, arrivarono via via

in Italia parlavano della crisi del governo provvisorio russo

e dell'opposizione delle frange più estreme, tra cui

i bolscevichi, e sembrarono soddisfare in pieno le aspettative

degli anarchici e dei socialisti.

Gran parte delle informazioni che gli anarchici italiani poterono

avere in quel periodo, in assenza di rapporti diretti con la

Russia, erano filtrate dalle agenzie di stampa internazionali

e nazionali o, ad esempio, dai quotidiani liberali come il «Corriere

della sera» di Milano, «La Stampa» di Torino

– che in un articolo del 21 aprile definì Lenin

come un «anarchico russo» – e il socialista

«Avanti!». Quest'ultimo si distinse però

dagli altri giornali, soprattutto di estrazione liberale, per

il privilegio di avere tra i suoi editorialisti un giovane socialista

rivoluzionario russo, Vasilij V. Suchomlin, che da subito fornì

una lettura originale e vivacissima della rivoluzione in atto.

Di fatto, l'«Avanti!» fu l'unico giornale italiano

che fin dalle prime notizie non interpretò gli eventi

russi, come invece fecero i maggiori quotidiani occidentali,

come un semplice colpo di Stato per una più efficiente

condotta della guerra, un pronunciamento militare organizzato

dagli elementi liberali dell'esercito e della maggioranza della

Duma contro la debole e corrotta politica della corte zarista.

Fu sul numero del periodico pisano «L'Avvenire anarchico»

del 23 marzo 1917 che Virgilio S. Mazzoni pubblicò uno

dei primi articoli dal suggestivo titolo Aurore boreali nel

cielo di Russia. Il militante libertario, non senza un tocco

di enfasi e retorica, salutò la rivoluzione auspicando

il diffondersi del moto rivoluzionario negli altri paesi europei:

La Comune di Parigi non poteva essere commemorata in miglior

modo, a Pietrogrado e in tutta la Russia, ormai incamminantesi

a sua volta sulla via della propria redenzione.

concludendo con:

Intanto la Russia, ch'era in arretrato di un secolo ed un

quarto, sul quadrante della storia, raggiunge le altre nazioni,

per quando suonerà la grande ora. Quell'ora però,

non può scoccare in Russia, se non scocca contemporaneamente

in Germania, in Austria ed in tutta la (Mittel o non Mittel)

Europa.

Tutti gli organismi libertari si prodigarono immediatamente

e lanciarono appelli alla solidarietà e proclami di ammirazione

che il settimanale pisano pubblicò con regolarità:

ricordiamo, ad esempio, il manifesto dell'Unione sindacale italiana

dal titolo Ai proletari rivoluzionari russi pubblicato

da «L'Avvenire anarchico», sul numero del 13 aprile

1917. Il 15 aprile, si svolse a Firenze una riunione ristretta

fra i membri del Comitato d'azione internazionalista anarchica

(CdAIA) e la direzione dell'USI per redigere un manifesto in

solidarietà al popolo russo e stringere accordi nell'eventualità

di un'azione insurrezionale contro la guerra. All'incontro parteciparono

i principali anarchici ancora in libertà tra i quali

il segretario dell'USI, Armando Borghi, Pasquale Binazzi, V.S.

Mazzoni e Temistocle Monticelli. Il CdAIA al termine della riunione

inviò un messaggio di solidarietà agli anarchici

russi e a coloro che si erano battuti per sconfiggere il militarismo

e il dispotismo zarista.

La simpatia degli anarchici per la rivoluzione in Russia, dove

essi, assieme a socialisti rivoluzionari di sinistra e bolscevichi

erano affratellati in un unico fronte rivoluzionario, fecero

in breve scomparire le differenze ma non le diffidenze verso

gli antichi avversari. Va ricordato che all'epoca in Italia

erano pochi a poter vantare non solo una conoscenza approfondita

delle basi teoriche del bolscevismo e del socialismo rivoluzionario

ma anche una chiara visione della mappa geopolitica delle forze

della sinistra, e non solo, che componevano il variegato panorama

del fronte politico che aveva preso il controllo del destino

delle grande paese euroasiatico. Non a caso gli anarchici italiani

erano anche impegnati nel rivendicare il ruolo dell'anarchismo

nella rivoluzione russa, messo in secondo ordine o ignorato

per motivi politici dai redattori del quotidiano socialista

«Avanti!». Camillo Berneri a tale proposito su «Guerra

di classe» del 22 aprile 1917 scriveva:

Avvenire Anarchico ha protestato con un articolo di fondo

contro questo esclusivismo socialista e molti compagni hanno

notato che né nell'Avanti! né, in generale, in

altri giornali è stata messa in evidenza l'azione svolta

dagli anarchici russi, azione che conta diversi anni di attività

ed un martirologio tra i più sanguinanti ed i più

luminosi. Io credo che gli articolisti socialisti abbiano taciuta

la parte presa dagli anarchici nel movimento rivoluzionario

russo perché presi tutti da vivo desiderio di rivendicare

innanzi al proletariato ed al partito tutta l'azione svolta

dai loro compagni di Russia.

Il 15 aprile 1917 a Torino venne stampato e diffuso un numero

unico clandestino «Eppur si muove!», foglio edito

da un «Circolo operaio» sotto il cui nome si nascondeva

in realtà un gruppo ben preciso di libertari che facevano

riferimento a Luigi Fabbri. Il giornale riportò la prima

posizione articolata degli anarchici italiani sulla Rivoluzione

russa.

”È la luce di un sublime incendio”

L'editoriale anonimo del foglio è attribuibile con certezza

a Fabbri, che in questo articolo espresse con entusiasmo la

propria soddisfazione per l'evolversi della storia dalla Russia:

Finalmente un fascio di luce viva e sfolgorante ha rotto

all'improvviso la fitta e buia nebbia di dolore e di sangue,

di menzogna e di morte, che da ormai tre anni avvolge e uccide

l'umanità. È la luce d'un sublime incendio, che

fa tremare sui troni tutti i potenti e infonde il desiderio

della rivolta in tutti gli oppressi; un fuoco di purificazione

e di liberazione, che illumina le menti assetate di verità

e riscalda i cuori anelanti giustizia. È la rivoluzione!

La rivoluzione è scoppiata e ha trionfato in Russia.

Ecco la grande notizia, che ci ha inebriati di gioia ed ha rianimato

tutte le nostre speranze. Esultiamo, o amici, o compagni, o

lavoratori! Mentre ci credevamo ovunque sconfitti, mentre la

tirannide militaresca pareva ovunque trionfante, ecco che in

una nazione vasta quanto la rimanente Europa il popolo vince

i suoi tiranni, salvando l'onore della specie umana che stava

per essere sommerso da una realtà sempre più opprimente

e vergognosa.

Venne, inoltre, espressa la convinzione che la rivoluzione era

ormai un processo inarrestabile per due fondamentali ragioni:

in primo luogo perché il popolo si era armato e vigilava

insieme coi soldati ribelli e in secondo luogo perché

la massa dei contadini aveva aderito al movimento insurrezionale.

Anche se la rivoluzione russa non era «l'anarchia»,

gli anarchici pensarono che essa era riuscita «a screditare

e sgretolare nella coscienza del popolo lo spirito di sottomissione

al governo» e aprire le porte dell'avvenire «a tutte

le audacie e a tutte le iniziative».

Del resto bastava il fatto della liberazione dei detenuti politici,

fra i quali molti anarchici, e la conquista della libertà

di propaganda di tutte le idee, e quindi anche delle idee libertarie,

«perché le bandiere degli anarchici si levassero

al vento e al sole in segno di profonda e incondizionata solidarietà».

Il giornale contestava poi l'interpretazione che davano gli

interventisti della rivoluzione russa, vista come una diretta

conseguenza della guerra, osservando che «certamente la

rivoluzione russa è stata una conseguenza della guerra,

ma solo come l'eccesso di un male può provocare per reazione

il suo contrario» e che «la condizione principale

della riuscita del movimento era quindi che i rivoluzionari

non si fossero prima resi solidali col governo per la guerra».

L'analisi del numero unico torinese descriveva con efficacia

il conflitto tra le forze che stavano operando all'interno delle

rivoluzione democratica che aveva causato la caduta dello zarismo:

coloro che volevano spingere in avanti il movimento «per

fare una rivoluzione sociale», disintegrando fino alle

fondamenta il vecchio regime zarista, e coloro che perseguivano

lo scopo dell'affermazione di una democrazia liberale borghese.

Per il foglio torinese il banco di prova di queste due forze

era la guerra. I primi desideravano liquidare l'eredità

dell'imperialismo guerrafondaio zarista, i secondi intendevano

continuare la guerra anche per distogliere l'attenzione delle

moltitudini dalle questioni interne. Gli anarchici italiani

ritenevano che gli ostacoli che dovevano affrontare i sinceri

rivoluzionari in Russia erano enormi, in considerazione delle

difficoltà materiali e dei tanti nemici sia interni che

esterni che insidiavano la rivoluzione. L'analisi dei redattori

del periodico torinese e di Fabbri si chiudeva con una considerazione

estremamente lucida sulla necessità di aiutare i fratelli

russi, mobilitando il proletariato occidentale a cominciare

da quello tedesco e dal suo principale partito, quello socialdemocratico:

Tentar la rivoluzione in Germania è il meno che possan

fare, per diminuire alquanto la propria terribile responsabilità,

quei socialdemocratici che nel 1914 ingannarono il popolo tedesco

e tradirono per primi l'internazionalismo, facendosi complici

del Kaiser, col pretesto dello czarismo. Questo pretesto oggi

non c'è più. Una rivoluzione in Germania o dei

moti seri che paralizzassero almeno l'azione militare dei suoi

eserciti, sarebbe anzi un coefficiente dei più validi,

perché divenga del tutto impossibile in Russia un ritorno

del regime czarista ...

Il momento storico che attraversiamo è critico e solenne

insieme. L'umanità può uscirne salva e libera,

solo a patto che ogni popolo, come il popolo russo, separi la

sua causa da quella dei propri oppressori e scenda sul terreno

della lotta contro di questi per e con la bandiera soltanto

– la rossa bandiera della rivoluzione e della libertà.

|

| Immagini tratte da Funeral of P.A. Kropotkin in Moscow, february 13, 1921, Berlin, 1922. I due

striscioni recitano: «Domandiamo il rilascio degli anarchici incarcerati che stanno lottando per

le stesse idee di Kropotkin – Per l'anarchia» e «L'emancipazione dei lavoratori sarà opera dei

lavoratori stessi. Come ha detto Karl Marx. Confederazione russa degli anarco-sindacalisti» |

|

|

“Abbasso Kerenskij, evviva Lenin!”

Nel frattempo, in aprile, un comitato olandese-scandinavo,

composto da rappresentanti di partiti socialisti di paesi neutrali

e di alcuni dirigenti dell'Internazionale, avanzava la proposta

di una grande conferenza internazionale da convocarsi a Stoccolma,

aperta a tutte le correnti socialiste, vecchie e nuove, con

lo scopo di elaborare un nuovo piano di pace che avrebbe dovuto

imporsi, con tutta l'autorità morale del socialismo internazionale

nuovamente riunitosi, al complesso delle nazioni in guerra.

L'idea venne subito raccolta e fatta propria, nel luglio, dal

Comitato esecutivo del Soviet panrusso che inviava nella capitale

svedese alcuni suoi delegati. Anche gli zimmerwaldiani convocarono

una conferenza sempre a Stoccolma, la terza dopo quelle svolte

in Svizzera.

Stoccolma in quel contesto diventava rapidamente il crocevia

della «diplomazia socialista»: nella città

si incontrarono, oltre che delegazioni ufficiali, profughi ed

esuli russi provenienti da ogni parte del mondo che cercavano

di tornare in patria. L'unica strada accessibile, all'epoca,

per raggiungere la Russia era quella via nave dall'Inghilterra

alla Norvegia e poi in Svezia verso la Finlandia per imbarcarsi

direttamente per un porto russo.

Il Comitato socialista internazionale, costituitosi dopo Zimmerwald

(1915) e Kiental (1916), all'annuncio della conferenza si era

immediatamente mobilitato per evitare che quest'ultima diventasse

un'occasione di riabilitazione per coloro che, tra le forze

socialiste, si erano macchiate del marchio infame di «traditori»

al momento delle votazione dei crediti di guerra.

Di conseguenza, a Stoccolma si giocava un'importante partita

a scacchi per definire alleanze e strategie del socialismo internazionale,

al fine di trovare una soluzione accettabile per la fine della

guerra e il sostegno delle aspettative dei lavoratori per un

futuro di pace e solidarietà.

All'interno della sinistra italiana si aprì un ampio

dibattito, in considerazione del fatto che l'occasione della

conferenza internazionale poteva mettere per la prima volta

a confronto le forze socialiste occidentali con quelle che erano

impegnate in Russia.

Gli anarchici italiani erano favorevoli in larga maggioranza

a una partecipazione alla Conferenza e chiesero che l'appuntamento

fosse aperto a tutte le componenti rivoluzionarie che si erano

opposte alla guerra. Il CdAIA aveva deciso, in una riunione

svoltasi a Firenze il 3 giugno 1917, che a rappresentare i libertari

italiani fossero Errico Malatesta, Luigi Molinari, Pasquale

Binazzi, Luigi Bertoni direttore de «Il Risveglio»

di Ginevra e V.S. Mazzoni. Mentre però i due principali

giornali anarchici italiani, «Il Libertario» della

Spezia e «L'Avvenire anarchico» di Pisa, erano d'accordo

sulla partecipazione alla conferenza internazionale, critiche

vennero espresse proprio da Bertoni e dalla redazione de «Il

Risveglio». Negli stessi giorni a Firenze si svolse il

congresso annuale dell'USI, che registrò una buona partecipazione

di delegazioni delle Camere del lavoro e del sindacato metallurgici,

e che si chiuse con una dichiarazione nella quale si manifestava

la propria disponibilità a partecipare alla conferenza

internazionale di Stoccolma; tra le altre cose, l'incontro discusse

ampiamente la questione delle alleanze a livello sia nazionale

che internazionale, con un'apertura alle forze socialiste rivoluzionarie

e ai sindacati contrari alla guerra.

Qualche settimana dopo il CdAIA, rispondendo all'appello lanciato

dal quotidiano socialista «Avanti!» pubblicato il

18 luglio, ribadì la partecipazione al progetto, precisando

che l'adesione degli anarchici italiani era subordinata al rispetto

dell'obiettivo principale della riunione e cioè «l'unione

di tutte le forze del proletariato internazionale per ottenere

una pace senza annessioni e senza contribuzioni, fondata sul

diritto dei popoli a decidere di sé stessi» («L'Avvenire

anarchico», 27 luglio 1917).

Il Convegno di Stoccolma, convocato dalla Commissione socialista

internazionale, si svolgerà dal 5 al 12 settembre 1917,

nonostante il boicottaggio dei governi dell'Intesa che non rilasceranno

alle varie delegazioni i passaporti, ma riscuoterà scarso

interesse, poche furono le adesioni, anche per l'assenza del

movimento libertario volontariamente escluso dagli organizzatori

e il boicottaggio del movimento zimmerwaldiano che nella capitale

svedese aveva inviato, la rivoluzionaria russa Angelica Balabanova,

segretaria del Comitato socialista internazionale, decisamente

contraria a qualsiasi compromesso con il socialismo patriottico.

In quel contesto, l'influenza degli avvenimenti russi fu determinante

nello svalutare d'importanza la portata dell'incontro internazionale

dal momento che, anche in Russia, il movimento socialista era

fortemente diviso tra chi era favorevole alla continuazione

della guerra e chi era invece per una pace immediata. Bisogna

inoltre considerare un elemento tattico importante: le componenti

internazionaliste erano contrarie a un'iniziativa planetaria

nella quale avrebbero potuto rimanere minoranza rispetto alle

componenti «socialpatriottiche», senza raggiungere

l'obiettivo di una pace proletaria non diplomatica.

Nel frattempo, in luglio la situazione politica in Russia si

modificò velocemente: il malcontento per l'andamento

della guerra e le difficoltà economiche delle classi

subalterne provocarono forti agitazioni spontanee – sostenute

dai bolscevichi, dagli anarchici e dagli altri gruppi radicali

– che coinvolsero le principali città ed in particolare

Pietrogrado. Una nuova coalizione politica guidata dal socialista

Aleksandr F. Kerenskij si affermò alla guida del paese

mettendo fuori legge i «massimalisti», mentre Lenin

dovette fuggire in Finlandia. In Italia tali avvenimenti vennero

interpretati dalla stampa socialista e libertaria, in modo più

o meno omogeneo, come una testimonianza dell'avanzamento della

controrivoluzione borghese a danno delle istanze rivoluzionarie.

D'altra parte, le prime dichiarazioni del nuovo governo non

lasciarono dubbi sulle reali intenzioni: per i nuovi dirigenti

il «primo problema capitale» consisteva nell'impegnarsi

con ogni energia nel contrastare il «nemico esterno»

e nel difendere il «nuovo regime di governo contro tutti

gli attacchi anarchici e rivoluzionari, senza fermarsi dinanzi

alle misure più rigorose» («Avanti!»,

24 luglio 1917).

Alla fine di luglio, una delegazione dei Soviet di Pietrogrado

e Mosca partirono alla volta di Inghilterra, Francia e Italia,

con lo scopo di confrontarsi sia con i governi dell'Intesa,

al fine di stabilire accordi per la prosecuzione della guerra,

sia con le forze socialiste, nella speranza di trovare consenso

alla proposta avanzata dal Consiglio degli operai e dei soldati

di Pietrogrado per una più ampia partecipazione alla

conferenza internazionale di Stoccolma. La delegazione russa

riconosceva la necessità della continuazione della guerra

a fianco degli alleati e si pronunciò contro le tesi

di Lenin e dei bolscevichi ma anche degli anarchici per un immediato

ritiro dal conflitto, e quindi contro la pace separata.

La delegazione dei Soviet di Pietrogrado e di Mosca, rappresentante

del nuovo governo provvisorio di Kerenskij, raggiunta l'Inghilterra,

dopo una sosta a Stoccolma, espresse una linea politica che

può essere riassunta dalla formula: «lotta per

la pace generale simultaneamente alla guerra sul fronte».

Gli «argonauti della pace», il 25 luglio arrivarono

a Londra e il 4 agosto a Parigi.

La delegazione era composta da noti militanti socialisti rivoluzionari

e menscevichi, con un lungo curriculum vitae e con una buona

conoscenza del mondo occidentale, essendo alcuni di loro emigrati

in Europa per sfuggire alla repressione della polizia politica

zarista negli anni precedenti la Prima guerra mondiale: Iosif

P. Gol'denberg e Alexander N. Smirnov erano delegati del soviet

di Pietrogrado mentre Nikolai S. Rusanov e Henryk Ehrlich rappresentavano

il soviet di Mosca.

Gol'denberg, accompagnato dagli altri membri della delegazione,

raggiunse Torino da Parigi il 5 agosto e iniziò un viaggio

diplomatico in Italia che, in campo storiografico, viene definito

come una delle storie più paradossali nelle relazioni

tra Stati durante la Prima guerra mondiale. Il Governo italiano,

dopo una prima esitazione legata soprattutto a questioni di

politica interna, permise ai rappresentanti dei soviet di entrare

nel paese, in considerazione del fatto che il governo russo

al momento non prevedeva la cessazione delle ostilità

con la Germania e l'Austria.

|

| «Eppur si muove!» numero unico, edito a cura del Circolo operaio, Torino, aprile 1917

(grazie all'Archivio storico della Biblioteca F. Serantini di Pisa per la gentile concessione) |

| |

“Viva Lenin e gli anarchici russi”

Vittorio Emanuele Orlando, liberale moderato, ministro dell'Interno

del governo presieduto da Paolo Boselli, acconsentì che

il viaggio della delegazione russa fosse ampiamente pubblicizzato

dalla stampa periodica e autorizzò le riunioni pubbliche

organizzate dai socialisti. Quest'ultimi approfitteranno dell'occasione

per promuovere grandi manifestazioni di piazza a favore della

Russia che spesso si trasformavano in veri e propri plebisciti

per la rivoluzione e soprattutto per Lenin. La delegazione,

che incontrò i rappresentanti di tutte le forze politiche

del movimento operaio italiano, rispettando in questo la linea

politica intesa a sollecitare il maggior numero possibile di

adesioni al progetto di Stoccolma, il 5 agosto fu a Torino,

il giorno successivo a Roma, il 10 a Firenze e a Bologna, l'11

a Milano e il 13 nuovamente a Torino, ovunque accompagnata da

entusiastiche manifestazioni di piazza nelle quali era accolta

dal grido «Viva la Rivoluzione dei soviet, viva Lenin».

Fu paradossale questa situazione in cui gli esponenti di un

governo, per quanto rivoluzionario, vennero accolti da acclamazioni

che inneggiavano all'opposizione politica di quello stesso governo.

Gli anarchici parteciparono attivamente a queste manifestazioni

e agli incontri politici con i delegati del governo russo e

si unirono alle altre forze politiche nelle manifestazioni euforiche

di piazza, indirizzando al leader bolscevico il saluto sincero

e l'ammirazione per un uomo che era in quel momento il simbolo

dell'ala più radicale del movimento rivoluzionario, sostenitore

determinato della necessità di una cessazione immediata

della guerra e dell'avvio di un profondo rivolgimento sociale.

L'anarchico Anselmo Acutis nella manifestazione di Torino del

13 agosto 1917 concluse il suo intervento, dopo quelli dei rappresentanti

del Partito socialista, salutando i rappresentanti russi con

queste parole:

I compagni del Soviet sono stati accolti a Roma da un gruppo

di interventisti imboscati al grido di abbasso Lenin. A questo

grido infame dobbiamo contrapporre un altro che esprima la nostra

solidarietà verso quegli arditi compagni: salutiamo i

delegati al grido di Viva Lenin!

Le parole dell'anarchico torinese vennero immediatamente riprese

dalla redazione del periodico «L'Avvenire anarchico»

che nel numero del 17 agosto rivendicò il ruolo degli

anarchici nelle manifestazioni di solidarietà con la

Russia, nelle quali i sinceri rivoluzionari – a coloro

che esaltavano il dittatore Kerenskij – hanno risposto:

«Viva Lenine e gli anarchici russi».

Al periodico pisano fece eco la redazione di «Cronaca

libertaria» di Milano il 23 dello stesso mese:

Siccome anche noi, anzi noi più di tutti, abbiamo

gridato Evviva Lenin, vogliamo far sapere che noi eravamo pienamente

consapevoli del valore e del significato di quel grido. Consapevoli

al punto che l'abbiamo anche accoppiato con quello di Abbasso

Kerenskij.

Anche «Guerra di classe», il giornale dell'USI,

nel numero dell'11 agosto condivise l'applauso a Lenin e ai

bolscevichi, sottolineando che l'umore delle masse proletarie

che avevano partecipato alle manifestazioni di solidarietà

con la delegazione russa era ben riassunto dal quello slogan,

«Viva Lenin», che si contrapponeva alla propaganda

della stampa reazionaria e moderata che dipingeva il leader

russo come un nemico del progresso. Il giornale sindacale inneggiava

al «leninismo», neologismo nel panorama del linguaggio

politico di allora, come naturale prosecutore degli ideali e

delle speranze della Comune di Parigi.

Sempre in quel periodo, e sullo stesso organo di stampa, Berneri

ribadì la critica alle posizioni ambigue dei dirigenti

del PSI e della CGdL, scrivendo che è sempre meglio stare

con Lenin, cioè con chi voleva la «pace immediata»,

rispetto a Kerenskij che voleva la prosecuzione della guerra.

Non deve meravigliare questo atteggiamento da parte degli anarchici

italiani verso Lenin e il bolscevismo. In quel momento, la stragrande

maggioranza dei libertari provava una forte attrazione e simpatia

per i bolscevichi, di cui, come già accennato, pochissimi

conoscevano la vera essenza politica fedele all'ortodossia marxista.

Questa attrazione nasceva dalla comune condivisione della radicale

condanna del primo conflitto mondiale, e dalla sfiducia completa

nella socialdemocrazia, considerata complice dell'imperialismo

guerrafondaio. Le poche notizie su Lenin vennero sempre filtrate

dal quotidiano socialista «Avanti!» che, tramite

Gustavo Sacerdote, suo corrispondente da Zurigo, fornì

le prime indicazioni sul programma e sulla tattica del dirigente

bolscevico, che il giornalista aveva potuto conoscere in Svizzera

prima della sua partenza per la Russia.

«L'Avvenire anarchico», alla notizia dei tumulti

e della mancata insurrezione in Russia del luglio 1917, descrisse

l'azione comune dei bolscevichi e degli anarchici come la vera

forza politica massimalista che voleva spingere il processo

rivoluzionario fino alle estreme conseguenze, con l'abolizione

del sistema capitalista e dello Stato e con la proclamazione

della comune rivoluzionaria.

“Le tesi di aprile” e “Stato e rivoluzione”: il Lenin (quasi) anarchico

Al di là della scarsità di notizie e di conoscenze

della Russia dell'epoca, va di fatto considerato che anarchici

e bolscevichi, tra il febbraio e l'autunno del 1917, si trovarono

oggettivamente a operare congiuntamente contro il governo provvisorio

di Kerenskij. Inoltre, le posizioni politiche espresse da Lenin,

dopo il suo ritorno in Russia, con le «Tesi di aprile»,

la critica radicale alle posizioni socialdemocratiche, l'impostazione

«volontaristica» dell'azione rivoluzionaria, l'accantonamento

delle teorie evoluzioniste tipiche del socialismo della Seconda

internazionale, la proposta di abbandonare qualsiasi ipotesi

di un processo a tappe della rivoluzione e di conseguenza la

sfiducia completa nel modello rappresentativo democratico, tutto

ciò, aggiunto alle parole d'ordine di abolizione dell'esercito

di leva, dell'azzeramento della burocrazia statale, dell'eguaglianza

salariale, della trasformazione della guerra imperialista in

lotta rivoluzionaria rappresentarono questioni che accomunarono

il primo bolscevismo alla cultura e alle aspettative dei libertari.

Le «Tesi di aprile» sconcertarono non solo i menscevichi

ma anche una buona parte dei bolscevichi.

La parola d'ordine «tutto il potere ai soviet»,

lanciata dal leader bolscevico nella primavera del 1917, venne

interpretata non solo come la base di una progressiva radicalizzazione

della rivoluzione in atto, ma anche come il riconoscimento di

un'idea della costruzione della società socialista basata

sul decentramento e sulle forme autogestite delle strutture

sociali, fondamento dell'idea federalista libertaria e della

società senza Stato che gli anarchici agognavano. Nessuno

tra i libertari russi, né tra gli italiani, sollevò

dubbi sulle posizioni teoriche leniniste. Nei mesi che trascorsero

tra la Rivoluzione di febbraio e quella di ottobre molti ignorarono

che le tesi leniniste si riferivano a un trasferimento del potere

politico dal governo provvisorio alla direzione del partito

bolscevico.

Anche Stato e rivoluzione, testo elaborato da Lenin nel

breve periodo di esilio forzato in Finlandia tra l'agosto e

il settembre 1917, riprendendo e sviluppando le idee di Marx

sulla dittatura del proletariato e sulla trasformazione rivoluzionaria

dello Stato nell'autogoverno dei produttori, sembrò agli

occhi degli anarchici confermare le posizioni di vicinanza con

colui, che pur guidando una minoranza rivoluzionaria, anche

se non dichiarava l'abolizione assoluta di una qualsiasi forma

di Stato, ne auspicava la graduale estinzione.

Scrive Paul Avrich (Gli anarchici nella rivoluzione russa,

Milano, La Salamandra 1976. pp. 15-16) che, in ottobre, anarchici

e bolscevichi lavorarono di concerto per spostare la locomotiva

della storia su un nuovo binario, senza però al momento

prevedere – aggiungo – in quale stazione il convoglio

della rivoluzione potesse terminare il suo viaggio.

Aspettando il sol dell'avvenire

Un anarchico italiano autorevole come Luigi Galleani testimonierà

su «Cronaca sovversiva» del marzo 1919 lo stato

d'animo con cui i libertari guardarono alla Russia e ai bolscevichi

guidati da Lenin a quel tempo:

Il linguaggio che parlavano era nuovo, inaspettata l'audacia,

trionfale la rivincita; il nome esotico, soffuso di mistero,

corrusco di ricordi impetuosi, soggiogava tutte le simpatie:

bolsheviki!

Nessuno sapeva di preciso che cosa volesse dire, ma poiché

nessuno sapeva disgiungerlo dalle prime vittorie della insurrezione

che aveva dell'anarchico al socialista coscritte le più

fervide energie d'avanguardia, tutti furono bolsheviki!

Niente di male in fondo; tanto più che tutti del comune

denominatore volevano, per iscarico di coscienza, l'etimologia.

Il male che tutti volevano – mentre a traverso le maglie

della censura non filtrava una notizia e la stampa indigena

vi sopperiva delle sue lojolesche fantasie salariate –

la cronaca, le vicende, i caratteri della nuova rivoluzione.

La speranza messianica che la Rivoluzione russa potesse tramutarsi

nel motore del riscatto dei popoli contro le politiche guerrafondaie

dei governi europei – nell'anno più lungo del Primo

conflitto mondiale, che per l'Italia si concluderà con

la disfatta militare di Caporetto – alimentò l'aspettativa

nelle masse, stremate dalla guerra e dalla fame, e agì

come un potente detonatore nella coscienza dei proletari italiani

in attesa di un momento escatologico che facesse sorgere il

sol dell'avvenire.

L'occasione si presentò una decina di giorni dopo la

partenza della delegazione russa dall'Italia, quando a Torino

una sommossa spontanea contro il caroviveri, iniziata dalle

donne, si trasformerà ben presto in uno sciopero generale

contro la guerra. Anarchici e socialisti collaborarono nel sostenere

la rivolta che, in alcuni momenti, prese l'aspetto di un moto

insurrezionale con innalzamento di barricate, saccheggi di negozi

di generi alimentari, scontri a fuoco con le forze dell'ordine

e assalti ai commissariati di polizia; le truppe governative

riuscirono ad avere la meglio dopo una settimana di scontri

che lasciarono sul terreno numerosi morti e feriti.

Lenin al governo

La notizia che il governo di Kerenskij era stato abbattuto

da un colpo di mano rivoluzionario, e che ora la Russia era

guidata dai «massimalisti» di Lenin, arrivò

in Italia filtrata dalla censura militare. Il Paese era ancora

sotto shock per la disfatta militare di Caporetto, e le autorità

avevano promosso un'ulteriore stretta repressiva nei confronti

delle opposizioni politiche. Gran parte dei giornali erano stati

soppressi o imbiancati dalla censura. Non è lontano dal

vero il fatto che la presa del potere da parte di Lenin e dei

bolschevichi fosse accolta positivamente dalla stragrande maggioranza

del movimento socialista e anarchico, pochi erano coloro che

espressero delle critiche. Il superamento della forma democratico-borghese

dell'Assemblea costituente verrà giudicata positivamente

dalla stampa anarchica italiana, anche dopo che i contrasti

e gli scontri insanabili tra bolscevichi e anarchici verranno

alla luce. In fondo, ciò che accomunava tatticamente

le due fazioni rivali era la totale sfiducia nei metodi parlamentari

e rappresentativi tipici dell'ordinamento liberale.

I socialisti italiani, nella loro stragrande maggioranza, condivisero

le scelte bolsceviche anche se queste contraddicevano la teoria

e prassi del marxismo classico.

«L'Avvenire anarchico», confortato dall'indirizzo

del «Risveglio» di Ginevra, fu il primo giornale

in Italia che avanzò delle perplessità, dubbi

e qualche critica, dopo le prime scarne notizie dalle quali

ancora non si percepiva la dimensione “storica”

della presa del Palazzo d'Inverno. Il giornale, che parlava

di un «Comitato esecutivo della rivoluzione» e di

«Governo massimalista», avvertì il pericolo

di una svolta autoritaria. Il numero del 30 novembre riportava

un articolo di spalla dal titolo Lenine al governo, firmato

con lo pseudonimo Welfare (probabilmente scritto da V.S.

Mazzoni), che però sarà interamente censurato.

L'avvenuto ritrovamento del testo originale dell'articolo ci

permette di cogliere gli elementi essenziali del dibattito e

delle critiche che la redazione, per la prima volta esplicitamente,

espresse al nascente dispotismo comunista. L'articolista de

«L'Avvenire anarchico», dopo aver salutato

l'uomo, sul capo del quale intrecciavansi le più strane

leggende, cacciato finora con la sua frazione massimalista come

si cacciano le fiere, inseguito dalla polizia e dai cosacchi

attraverso tutta la Russia, è riapparso ad un tratto

alla testa dei suoi, ha sconfitti i partigiani di Kerenski ed

ha vinto.

apriva la riflessione sul pericolo del nuovo potere:

Senza tante ambagi – ora che Lenine non è più

il cospiratore rivoluzionario, ma è l'uomo di governo

– lo riteniamo perduto per la rivoluzione, come tutti

i più o meno illustri esponenti delle dittature rivoluzionarie

del passato, del presente e sarei per dire anche dell'avvenire.

Le critiche libertarie al coups d'état di Lenin

derivavano dalla diffidenza sul carattere autoritario dei marxisti

che nasceva da una contrapposizione di campo risalente ai tempi

di Bakunin e della Prima internazionale. Si riapriva una vecchia

disputa e polemica anti-autoritaria e anti-marxista che da sempre

divideva gli anarchici dai socialisti delle diverse scuole.

Gli anarchici, al contrario dei marxisti, negavano risolutamente

la forma dello Stato, in quanto strumento d'oppressione nelle

mani delle classi dirigenti, negavano ogni teorizzazione del

periodo di transizione fra Stato capitalistico e società

socialista e consideravano ugualmente tirannico anche quello

Stato che, sorto da una rivoluzione, si fosse basato sul potere

della «classe operaia».

La lucidità di Luigi Fabbri e Luigi Bertoni

Anche Fabbri, qualche tempo dopo, con alcuni articoli proprio

sul periodico pisano, manifestò le sue preoccupazioni

e perplessità in merito all'avvento al potere dei bolscevichi.

L'approccio di Fabbri alla questione della presa del potere

da parte di Lenin era prudente per la scarsità di notizie

a disposizione. L'intellettuale libertario non voleva certamente

cadere in una critica «palesemente ingiusta e maligna»,

ma sollevava alcuni dubbi che nei mesi successivi saranno ripresi

con maggiore decisione e chiarezza da Malatesta. Fabbri scriveva

sulle colonne de «L'Avvenire anarchico» del 25 gennaio

1918:

Noi ci guardiamo bene dall'emettere un giudizio qualsiasi

sulle loro intenzioni, che crediamo oneste. Ma constatiamo ancora

una volta la contraddizione insanabile fra i principii ideali

del socialismo e la conquista del potere politico.

Allo stesso modo, constatiamo ancora una volta, malgrado

che il governo di Pietrogrado tenti alcune realizzazioni più

audaci del socialismo, la contraddizione fra i principii di

libertà (senza di cui il socialismo sarebbe un non senso)

e le necessità pratiche di un governo, anche rivoluzionario,

per mantenersi al potere. Se le notizie dei giornali non sono

completa menzogna, si ripete a Pietrogrado l'errore della Comune

di Parigi con la libertà di stampa, e l'errore della

prima rivoluzione francese, della persecuzione dei rivoluzionari

non del tutto d'accordo col governo [...].

Come è stato giustamente osservato in campo storico,

l'articolo di Fabbri rappresentò un momento importante

della riflessione libertaria a poche settimane dagli eventi

russi e dopo i mesi dell'euforia e degli entusiasmi. Fabbri

colse con chiarezza due punti essenziali della critica che man

mano il movimento anarchico italiano, e poi quello internazionale,

farà propri negli anni successivi: l'indivisibile binomio

della libertà politica/rivoluzione sociale e l'inesorabile

avvio di un processo autoritario, di un partito al potere che

si faceva Stato, negatore delle ragioni stesse che aveva ispirato

la rivoluzione di febbraio.

Alle parole di Fabbri fece eco la redazione de «Il Risveglio»

che, sempre nel gennaio 1918, ribadì che gli anarchici

erano avversari di ogni forma di potere e che, se anche in un

caso eccezionale un governo provvisorio avesse trovato l'appoggio

dei libertari nel combattere i reazionari, questo non poteva

essere considerato come ineluttabile:

Conquista del potere e dittatura del proletariato sono formule

da noi sempre combattute, come quelle che preconizzano gli stessi

mezzi della tirannia e del privilegio per realizzare la libertà

e l'uguaglianza.

Bertoni, e con lui la redazione del periodico ginevrino, erano

ben consapevoli dei rischi che la rivoluzione in Russia stava

correndo e di come la contraddizione tra l'aspirazione a un

pace immediata, attesa dalle masse contadine e proletarie, e

la necessità di difendersi dalle armate degli imperi

centrali era una spada di Damocle sulla testa di tutti i sinceri

rivoluzionari e che questo nodo gordiano poteva essere spezzato

solo da un'immediata sollevazione del proletariato tedesco.

Concetti che verranno ribaditi nelle settimane seguenti da Francesco

Porcelli («Il Risveglio», 16 febbraio 1918), quando

la notizia delle trattative di armistizio tra il governo rivoluzionario

russo e i rappresentanti del Kaiser si diffonderanno, e il giudizio

del periodico ginevrino sarà durissimo, considerando

l'armistizio non come una pace rivoluzionaria tra i popoli ma

una pace statale tra governi.

Un canone fondamentale della dottrina anarchica è

l'avversione assoluta a qualsiasi forma di governo.

La nostra diffidenza al governo di Lenine e di Trockij è

inerente dunque alla posizione mentale che noi anarchici istintivamente

prendiamo verso un'autorità, comunque istituita e costituita.

Cotesta diffidenza, impostaci dalle dette premesse teoriche,

che potrebbe essere attenuata dalle contingenze di una situazione

eccezionale, viene ad essere avvalorata, invece dalla mossa

politica dei russi: le trattative impegnate dai rappresentanti

della nuova Russia con i più vecchi e più vieti

esponenti del dispotismo teutonico.

La successiva notizia del trattato di pace di Brest-Litovsk,

firmato il 3 marzo 1918 in Bielorussia fra le potenze centrali

e la Russia guidata da Lenin, che sanzionava l'uscita di quest'ultima

dalla Prima guerra mondiale con durissime condizioni, inclusa

la perdita di circa un quarto dei territori europei, riaccese

le polemiche e le critiche degli anarchici nei confronti delle

scelte dei bolscevichi.

I libertari si interrogarono sulle ragioni che avevano portato

i dirigenti del partito bolscevico a questa scelta. L'accettazione

delle durissime condizioni di pace tedesche era forse dovuta,

come era sembrato inizialmente, alle sfavorevoli circostanze

materiali che impedivano ogni forma di resistenza russa oppure

era dipesa da ragioni di principio? Si trattava, dunque, di

stabilire se un governo rivoluzionario avesse ceduto senza combattere

a un governo imperialista, o se questa «ritirata»

era solo un aspetto di una strategia necessaria per preparare

una riscossa militare contro gli Imperi Centrali.

Ad esempio, le posizioni del giornale svizzero di lingua italiana

non erano immediatamente fatte proprie dai pochi giornali anarchici

che ancora uscivano in Italia. «L'Avvenire anarchico»,

di Pisa come «La Favilla» di Roma, espressero posizioni

più accondiscendenti e di solidarietà alle scelte

operate dal governo bolscevico russo, anche se, come abbiamo

visto precedentemente, in particolare l'organo pisano aveva

esternato critiche assai convinte nei confronti del nuovo corso

governativo russo. È probabile che i giornali italiani,

rispetto a quelli svizzeri, non avessero un quadro complessivamente

sufficiente delle dinamiche politiche che avevano portato alla

stipula dell'armistizio, e non avevano notizie riguardanti l'opposizione

al trattato di pace, non solo interna allo stesso partito di

Lenin, ma anche di quella dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari.

Gli appelli all'unità rivoluzionaria vennero anche dal

Partito socialista, nonostante le sue divisioni interne tra

massimalisti e riformisti, per la difesa della Russia e del

socialismo internazionale. In Russia, non a caso, l'abbandono

della coalizione di governo da parte dei socialisti rivoluzionari

di sinistra per protesta contro la pace di Brest-Litowsk, non

venne rilanciata con il giusto rilievo da parte degli organi

socialisti e libertari italiani. La segreteria del Partito socialista,

in mano ai massimalisti guidati da Serrati, era nettamente su

posizioni di difesa intransigente delle scelte bolsceviche delle

quali condividevano la critica alla guerra, alla Seconda internazionale

e alla politica rigorosamente intransigente verso ogni governo

borghese. La minoranza riformista, guidata da Turati, avvertì

il pericolo del modello bolscevico, ne criticò gli aspetti

più “eversivi”, “illiberali”,

“anarcoidi” e “utopistici” rispetto

alla dottrina marxista.

|

| Questo articolo è tratto dal volume, fresco di stampa,

di F. Bertolucci, A Oriente sorge il sol dell'avvenire.

Gli anarchici italiani e la rivoluzione russa 1917-1922,

BFS, Pisa 2017. Per info e altre notizie sulle attività

editoriali della casa editrice della Biblioteca

F. Serantini, leggetevi la quarta di copertina

di questo numero di “A” |

La prima repressione degli anarchici

I socialisti e gli anarchici italiani ancora non immaginavano che Lenin e il gruppo dirigente del partito bolscevico, dopo il trattato di pace, indirizzeranno le proprie attenzioni al fronte interno con la decisione di azzerare le opposizioni politiche e in particolare quelle di sinistra.

Nella tarda primavera, il governo bolscevico dichiarò guerra ai gruppi anarchici che a Pietrogrado e a Mosca controllavano alcuni quartieri e caseggiati. Lo scontro fu durissimo, con vittime in entrambi gli schieramenti, ma gli anarchici ebbero la peggio e diverse centinaia di loro vennero rinchiusi nelle carceri.

Le notizie, seppur frammentarie, che giunsero in Europa e in Italia, scatenarono subito la reazione dei principali organi libertari. A guidare la protesta del mondo libertario europeo contro l'eccidio degli anarchici fu «Il Risveglio» di Ginevra, che nel numero del 22 giugno 1918 denunciò l'azione dei «nuovi despoti», e rivendicò il diritto alla rivolta contro la cosiddetta «dittatura del proletariato». «L'Avvenire anarchico», in un articolo pubblicato sul numero del 24 maggio, dal titolo significativo Gli Anarchici di Russia alla riscossa, riportò gli ultimi tragici eventi dello scontro fra i libertari e i seguaci di Lenin: «La battaglia è divampata da Mosca e Pietrogrado in tutta la Russia, ove poté raccogliersi ed armarsi un pugno di anarchici e spiegarsi una bandiera, contro l'ormai insopportabile giogo dei bolsceviki, che hanno preso il posto del governo più esigente, più esoso ed inetto».

Mazzoni ribadì, in un articolo del 28 giugno 1918, che il potere corrompe l'uomo e che come gli anarchici in precedenza hanno combattuto il vecchio regime, ora si opponevano a quello di Lenin, concludendo con un accorato messaggio di solidarietà e simpatia agli anarchici russi vittime del «terrore rosso».

È la fine di un'illusione, quella che la rivoluzione unisca tutti i sinceri rivoluzionari sotto la bandiera della libertà, della fratellanza e dell'uguaglianza; la delusione per gli anarchici fu amara e violenta ma, il mito di Lenin e quello prima della rivoluzione russa rimarranno ancora a lungo fortemente radicati, non solo nel movimento operaio ma finanche in quelle componenti del movimento libertario fortemente influenzate dal bolscevismo.

Franco Bertolucci

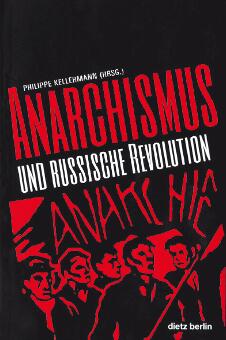

Un

libro (in tedesco) sulla rivoluzione russa Un

libro (in tedesco) sulla rivoluzione russa

Recentemente le edizioni Dietz di Berlino hanno dato alle

stampe il volume Anarchismus und Russische Revolution

curato da Philippe Kellermann (Berlin, Dietz, 2017). Si

tratta di un importante lavoro storiografico collettaneo

di messa a punto, a cent'anni dalla rivoluzione russa,

sul ruolo che vi hanno avuto gli anarchici, le idee libertarie

e l'incontro/scontro con i bolscevichi guidati da Lenin.

Fino al 1917 l'anarchismo, come movimento politico e di

idee, si era confrontato con le diverse anime del marxismo

manifestando tutti i propri dubbi e le proprie critiche

sull'impostazione autoritaria delle soluzioni all'idea

di rivoluzione e società socialista che venivano

proposte, sul piano sia teorico che pratico. I due avversari,

anarchici e marxisti, si erano sostanzialmente confrontati

nel coacervo di idee e di esperienze maturate durante

lo sviluppo del movimento operaio ma, al di là

degli scontri verbali nei congressi internazionali e nelle

dispute sociali, di fatto non si erano quasi mai affrontati

durante una vera e propria esperienza rivoluzionaria.

La Comune di Parigi del 1871 rimaneva una meteora ormai

lontana nel tempo, quando la sua storia e le sue interpretazioni

avevano contribuito a disegnare, in qualche maniera, il

DNA delle due grandi corrente dell'internazionale: quella

antiautoritaria e quella autoritaria.

Il 1917 è il vero spartiacque in cui l'anarchismo

e il marxismo divaricano ancora di più le proprie

strade, anche se poi nei decenni successivi torneranno

a intrecciarsi in altre drammatiche vicende. In particolare,

questa divaricazione si accentuerà con l'emergere

all'interno delle componenti del marxismo russo della

corrente bolscevica, che si affermerà come modello

teorico e pratico, dando vita alla lunga stagione terzointernazionalista.

Il libro curato da Kellermann, tenta una disanima dei

diversi problemi sollevati dalla rivoluzione di febbraio

e da quella di ottobre del 1917 in Russia, e di come quegli

eventi abbiamo influito sulle fortune e sfortune dell'anarchismo.

Il volume descrive e analizza da un lato il ruolo svolto

dal movimento anarchico in Russia nel contesto della rivoluzione

russa; dall'altro, come i movimenti anarchici nei vari

paesi (Italia, Svizzera, Francia e Germania) hanno reagito

di fronte alla concreta esperienza di quella rivoluzione,

e quali discussioni e controversie hanno animato la vita

dei libertari negli immediati anni successivi.

F.B. |

Gli

anarchici e la rivoluzione russa

|

|

Reggio

Emilia, 1 - 2 dicembre 2017

Università di Modena e di Reggio Emilia

via Allegri 9, Reggio Emilia

Seminario promosso da Biblioteca Panizzi

e

Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa

Prima sessione (venerdì 1, ore 15): intervengono

Giampietro Berti, Marcello Flores,

Ettore Cinnella, Giuseppe

Aiello.

Seconda sessione (sabato 2, ore 9.30):

Misha Tsovma, Selva Varengo,

Pietro Adamo, Roberto Carocci.

Terza sessione (sabato 2, ore 15): Antonio Senta,

Lorenzo Pezzica, David Bernardini,

Massimo Ortalli. A

seguire interventi dal pubblico e dibattito. |

|

|

|