La mela di Ippocrate

1.

Sappiamo tutti com'è nata la guerra di Troia –

per questioni estetiche. Andò così: Eris, dea

della discordia, ovviamente – con la nomea che aveva –

non viene invitata al banchetto – e lei si vendica. Butta

lì tra gli invitati bicchieri e vol au vent in

mano una mela tutta d'oro su cui aveva scritto “alla più

bella”.

Da subito, l'atmosfera non è più quella di prima:

a chi tocca? Chi è la più bella? Com'è

giusto che fosse, tirano per la giacca Zeus – decida lui

che è il capo – ma quello da quell'orecchio non

ci sente – un capo davvero sveglio, fin che può

cerca di non inimicarsi nessuno dei suoi potenziali elettori.

Dice: “La più bella? Decida il più bello?”.

E chi è il più bello? Tal Paride, principe di

Troia che, al momento, come tirocinio fa il pastore.

Portano allora a Paride le tre pretendenti principali e lì,

prima che lui si pronunci, cominciano le manovre di corruzione:

in cambio del voto, una gli promette la sapienza e l'imbattibilità,

l'altra la ricchezza e il potere e l'altra ancora, tal Afrodite,

una che evidentemente la sa lunga sulla vita sessuale dei giovani

pastori, gli promette l'amore della più bella donna del

mondo. Paride abbocca e, detto e fatto – addio pecore

–, consegna la mela a quest'ultima e in un amen si ritrova

fra le braccia accoglienti di Elena, legittima moglie di Menelao,

re di Sparta. Non l'avesse mai fatto – chissà quanti

accidenti gli hanno mandato quelli che, poi, ci hanno rimesso

la pelle.

2.

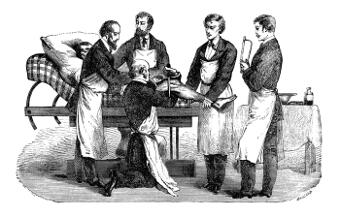

La vita di Ippocrate di Coo sembra collocabile tra il 460 e

il 377 a. C. A costui si deve il testo di un giuramento al quale

– fatti i dovuti aggiornamenti – hanno il dovere

di sottostare tutti coloro che hanno scelto la professione medica.

Tuttora.

Nei vari articoli di cui si compone questo giuramento si parla

della stima che il medico deve avere per il proprio Maestro;

della necessità che, in cambio dell'insegnamento della

propria arte, non debba essere richiesto compenso alcuno; dell'opportunità

di riservare il proprio sapere per i propri figli e per i figli

del Maestro e, ovviamente, dell'impegno che il medico contrae

nei confronti del malato: deve fare del proprio meglio per lui,

non può somministrargli farmaci mortali e dovrà

astenersi da ogni azione corruttrice, non lo potrà operare

del “mal della pietra” – per il quale, evidentemente,

si doveva richiedere l'intervento di un macellaio di altra corporazione

– e, ovviamente, dovrà mantenere il segreto su

quanto venuto a sapere, riguardo al paziente, nell'esercizio

delle proprie funzioni.

3.

Come dicevo, come tutti i giuramenti anche il giuramento di

Ippocrate, di tanto in tanto, va aggiornato. Del “mal

della pietra”, ovvero della calcolosi, oggi si occupano

i medici che, con i chirurghi, nel frattempo, sono diventati

pappa e ciccia. Scorro il Codice di Deontologia Medica approvato

recentemente dalla Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri e, constatando innanzitutto come

il testo, nei secoli, tenda ad espandersi, giungo all'articolo

76 – titolato “Medicina potenziativa ed estetica”

– e lì mi fermo.

Dice

questo articolo, infatti, che “il medico, quando gli siano

richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle

fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera

(...) secondo i principi di precauzione, proporzionalità

e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo

il consenso informato in forma scritta”. Immagino che

produttori di viagra e di sostanze dopanti in genere stiano

festeggiando: la ratifica sociale del “potenziativo”

è avviata – con tutti gli utili conseguenti –

e sembra mancare pochissimo a quel “soma” –

o droga di Stato – che, allo scopo di estirpare alla radice

il pensiero negativo, veniva distribuito agli abitanti de Il

mondo nuovo preconizzato da Aldous Huxley già nel 1932. Dice

questo articolo, infatti, che “il medico, quando gli siano

richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle

fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera

(...) secondo i principi di precauzione, proporzionalità

e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo

il consenso informato in forma scritta”. Immagino che

produttori di viagra e di sostanze dopanti in genere stiano

festeggiando: la ratifica sociale del “potenziativo”

è avviata – con tutti gli utili conseguenti –

e sembra mancare pochissimo a quel “soma” –

o droga di Stato – che, allo scopo di estirpare alla radice

il pensiero negativo, veniva distribuito agli abitanti de Il

mondo nuovo preconizzato da Aldous Huxley già nel 1932.

Glossa al punto 3.

Che cosa sia l'autodeterminazione della persona, ovviamente,

è tutto da vedere. Non solo sul piano strettamente epistemologico

è difficile definirla – e più passa il tempo

e sempre meno contorni chiari ha (si pensi a come le neuroscienze

hanno messo in crisi la vecchia nozione di “libero arbitrio”)

–, ma anche sul piano, diciamo così, della pratica

alla buona – si veda la discussione in atto sull'obbligatorietà

delle vaccinazioni – lascia parecchio a desiderare. Ci

sono momenti della vita in cui te la attribuiscono volentieri,

questa autodeterminazione – per esempio, quando sei accusato

di un reato –, e momenti in cui – per esempio, quando

sei bambino e quando sei anziano – non te l'attribuiscono

nemmeno per scherzo.

4.

Ma l'articolo 76 prosegue: “il medico, nell'esercizio

di attività diagnostico-terapeutiche con finalità

estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e (...)

non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua

le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e”

– ci mancherebbe altro – “opera al fine di

garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate”.

E qui l'espansionismo della medicalizzazione, andando ben oltre

l'ambito circoscritto da Ippocrate, raggiunge il suo apice.

A costo del buon senso, d'accordo, perché stabilire la

“pari efficacia” delle alternative – ovvero

uno stato futuro – e nella “massima sicurezza”

lo si può fare, davvero, soltanto suscitando “aspettative

illusorie”. Ma anche a costo della correttezza metodologica

o, per dirla in altri termini, della scientificità stessa

della disciplina.

D'accordo, come viene giustificato il doping, viene anche giustificata

la chirurgia estetica – questo è il senso delle

cose –, perché alle ghiotte e promettenti fette

di mercato non si può rinunciare a cuor leggero. Ma,

annoverando fra le attività diagnostiche anche quelle

con “finalità estetiche”, al medico tocca

una facoltà del tutto nuova, una facoltà che nella

sua tribolata storia mai ha avuto – riequilibrare due

zigomi, gonfiare labbra, rialzare palpebre, tagliar via pannicoli

adiposi, raddrizzare tibie, e via manipolando per un catalogo

in offerta sempre più vasto – e che ne fa, hic

et nunc, un novello Paride.

5.

Con ciò tutta la gamma dei criteri estetici prodotti

dall'evoluzione naturale – si pensi ai manti delle zebre,

alle penne dei pavoni o ai colori aposematici di certi insetti

e ai corrispettivi di queste soluzioni negli esseri umani –

finisce nella pattumiera della Storia – della nostra Storia

e, prima o poi, per lo strapotere dell'uomo, della Storia di

tutti i viventi. Nel momento stesso in cui sanano una differenza,

i novelli Paride ottemperano ad un paradigma, ovvero ad un termine

di confronto, e non sarà inutile, allora, far notare

che questo paradigma è deciso da qualcuno – qualcuno

che stabilisce i modelli vincenti, quelli cui, in nome dell'estetica,

vengono ridotte tutte le differenze e che non si fa fatica alcuna

ad individuare come “mercato”.

Glossa al punto 5.

Aposematici sono quei colori di cui sono dotati alcuni insetti

e che, a quanto pare, hanno la funzione di avvertire a distanza

l'incauto predatore che è meglio lasciar perdere –

che come alimento, il soggetto che li può sfoderare,

fa veramente schifo. Perlopiù sono il rosso, il giallo,

l'azzurro e l'arancione. Mi stavo chiedendo se, come strategia

diversiva per reperire un partner sessuale, non stia avvenendo

qualcosa di analogo – pensavo alle estese planimetrie

di certi tatuaggi - nell'evoluzione culturale dei corpi umani:

come dire che, al rapporto si è disponibili, ma che questo

rapporto è molto impegnativo.

6.

La leggenda di Paride, però, insegna anche un'altra cosa

– politicamente più rilevante: che il criterio

estetico – peraltro non definito da nessuno – lascia

il tempo che trova, visto che, alla finfine, il giudizio conclusivo

è ottenuto con la corruzione. Ciascuna delle tre concorrenti

promette qualcosa in cambio del voto. Di concorrere per la loro

sola bellezza non ci pensano neppure. Paride sceglie in base

a tutt'altri criteri. Ed è la guerra. Ci si pensi: tanta

deontologia professionale – tanto tradimento della deontologia

professionale, tanti argomenti zoppicanti a giustificazione

del proprio operato – e, alla fine, i motivi sono altri.

Felice Accame

Post scriptum: Mi accorgo anche – leggendo

l'articolo successivo – titolato alla “Medicina

militare” (concetto su cui si potrebbe spendere un libro

intero) – che le “conoscenze scientifiche più

aggiornate” sono richieste al “medico militare”,

ma non a quello “potenziativo ed estetico”. La virtù

guerresca, insomma, ha ancora il predominio sulla vanità.

|