|

Nel 1936 un gruppo

di donne di Madrid e di Barcellona fondarono Mujeres Libres,

organizzazione dedicata a liberare le donne dalla “schiavitù

dell’ignoranza, schiavitù in quanto donne e schiavitù

come lavoratrici”. Anche se durò meno di tre anni

(le loro attività vennero bruscamente interrotte dalla

vittoria delle forze franchiste nel febbraio del 1939), Mujeres

Libres mobilitò più di 20.000 donne e sviluppò

un vasto programma di attività, finalizzate a sviluppare

l’empowerment individuale ed allo stesso tempo

a costruire un senso di appartenenza comunitaria. Come il movimento

anarco-sindacalista spagnolo, di cui queste donne facevano parte,

Mujeres Libres riteneva che il pieno sviluppo dell’individualità

delle donne dipendesse dalla crescita di un forte sentimento

di unione con gli altri. Per questa ragione, e per molte altre,

Mujeres Libres rappresenta un’alternativa alla prospettiva

individualista che caratterizza i movimenti femministi principali,

di quell’epoca e della nostra.

La storia della mia scoperta di queste donne e delle loro attività

deve risalire a molti anni e a molti chilometri fa, a ricerche

in archivi e a conversazioni con militanti; ma il fatto che

arrivassi a comprendere l’importanza delle loro aspirazioni

e dei loro traguardi è inseparabilmente legato ai nostri

reciproci e progressivi sforzi di comunicazione, nonostante

le differenze di cultura, di età, di classe e di ambiente

politico che ci separavano. Molte di queste donne mi aprirono

le porte delle loro case e condivisero con me il racconto delle

loro vite, ed io ho cercato di mettermi nei loro panni e di

considerare sia le somiglianze che ci avvicinavano che le differenze

che, invece, ci rendevano distanti. Poiché mi ero già

occupata delle questioni dell’identità, della differenza,

della comunità e dell’empowerment, che

hanno alternativamente incoraggiato o indebolito i movimenti

per i diritti civili, quelli pacifisti e quelli femministi del

mio paese, mi trovo ora nella condizione di apprezzare ancora

più profondamente la prospettiva che Mujeres Libres può

proporre alle femministe ed agli attivisti sociali di oggi.

Questo libro deriva, in parte, dal mio desiderio di fare in

modo che la storia di questa organizzazione sia considerata

in generale come più accessibile. (…).

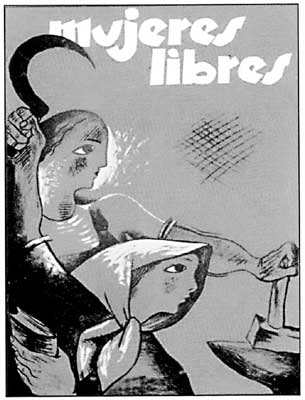

Rivista Mujeres Libres n. 11,

1938

Azucena e Enriqueta

Fernández

Azucena e Enriqueta

Fernández

Azucena era nata a Cuba nel 1916, figlia di genitori spagnoli

esiliati che rientrando in Spagna dall’esilio nel 1920

la portarono con loro. Quando la vidi per la prima volta era

seduta nel suo piccolo salotto, circondata da piante fiorite.

Parlò con entusiasmo delle sue esperienze negli anni

che precedettero la guerra e della storia della sua famiglia.

Azucena ed i suoi sei fratelli e sorelle si erano “nutriti

di anarchia…, con il latte di nostra madre”. Suo

nonno, Abelardo Saavedra, era stato uno dei primi “operai

con coscienza politica” che giravano per i paesi diffondendo

l’Ideale anarchico. Venne incarcerato numerose volte e

fu mandato in esilio per aver commesso il delitto di insegnare

a leggere ai lavoratori stagionali dell’Andalusia. Per

questo motivo Azucena e molti dei suoi fratelli erano nati a

Cuba.

Ho trascorso molte ore con lei, parlando di cosa avesse significato

crescere in una famiglia anarchica e di come vedeva la complicata

situazione della donna all’interno del movimento anarco-sindacalista

spagnolo. Ma lei insisteva sempre che avrei dovuto parlare assolutamente

con sua sorella Enriqueta, la vera militante di Mujeres Libres.

Ebbi l’opportunità di conoscere Enriqueta Fernández

Rovira solamente sei mesi più tardi. A quel tempo avevo

già scoperto che bastava solo menzionare il suo nome

per provocare la stessa reazione in tutte le donne con cui parlavo.

“Oh, Enriqueta!”, dicevano con profonda emozione,

drizzandosi sulle spalle e stringendo i pugni, cercando di assomigliare

ad un pugile che mostra i muscoli (per quanto possa essere possibile

in donne già tanto anziane e fragili). E nonostante questa

preparazione non ero completamente pronta per il pacato potere

della sua presenza.

Ho conosciuto Enriqueta in circostanze che difficilmente potrebbero

essere definite favorevoli. Accadde in Francia durante le vacanze

di Natale e la sua casetta era messa a soqquadro dalla vivacità

dei suoi quattro nipotini.

Trovammo tempo per parlare solo quando questi andavano a dormire

o a metà mattinata nel caos della preparazione del pranzo

e mentre ci interrompevano per chiederle il permesso di giocare

a questo o a quel gioco. E la sua frustrazione per “le

cattive maniere” di questi bambini pieni d’energia

rappresentava un intervallo agrodolce ai suoi racconti di quando

lei stessa veniva considerata “scandalosa” anche

dai suoi stessi genitori anarchici quando, all’inizio

degli anni Trenta, faceva delle gite in campagna o al mare con

i suoi amici, maschi e femmine.

Anche Enriqueta era nata a Cuba, nel 1915, e si era trasferita

in Spagna con il resto della famiglia nel 1920. Nella loro casa

era usuale vedere militanti anarchici entrare ed uscire quotidianamente

e “l’ideale” era una componente normale della

conversazione. Secondo molti punti di vista, i suoi genitori

rappresentavano due delle diverse tendenze all’interno

dell’anarchismo che predominavano nel movimento di quegli

anni. Lei me lo spiegò così:

Mio padre

era un intellettuale, un anarchico, ma era più pacifista

di mia madre. Si sentiva male anche solo al vedere una goccia

di sangue. Era rivoluzionario, ma pacifista. Credeva che la

rivoluzione doveva prodursi con la cultura e l’educazione.

Odiava le armi. Non voleva neppure vederle… non era il

suo stile. Era più tranquillo… Mia madre era completamente

diversa. Lei era più militante.

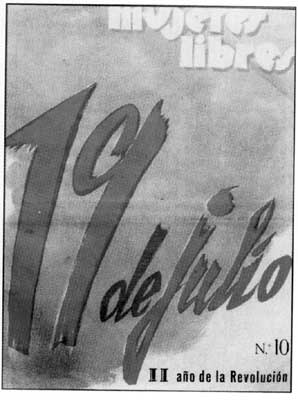

Rivista

Mujeres Libres n. 6, 19 luglio, due anni dall'inizio della rivoluzione

Enriqueta, Azucena ed i loro fratelli e sorelle impararono

in fretta che essere parte di una comunità significava

essere disposte a prendersi cura degli altri e a dedicare anima

e corpo ad una causa comune. Le idee che condividevano con altre

persone – specialmente con i gruppi di giovani di ispirazione

anarchica in cui sia Enriqueta che Azucena erano molto attive

– stringevano i loro legami come gruppo ma allo stesso

tempo li allontanavano da chi non ne faceva parte:

A quei tempi eravamo

le puttane, le pazze, perché guardavamo avanti. Ricordo

la morte di mio padre, che per me fu molto dolorosa….

Mia madre mi disse: “Piccola, papà non voleva fiori,

ma sono io che voglio per lui un mazzo di rose. Portane anche

solo una dozzina, per tuo padre.” Andai dalla fioraia

e questa mi disse: “Tuo padre è morto e tu vieni

qua?” “Che cosa c’entra il mio dolore con

il fatto che sono venuta qui? – le dissi – Credi

che non provo del dolore per la morte di mio padre?” “Ma

non dovresti esserci tu qui, piccola. Avrebbe dovuto venire

Juan a cercare i fiori. E poi non porti il lutto.” “No

– le risposi – il dolore lo porto dentro, non lo

indosso”.

Per Enriqueta e la sua famiglia l’impegno nei valori

anarchici esisteva da sempre. La partecipazione dei bambini

ai gruppi ed alle attività organizzate dal movimento

libertario approfondì l’impegno e lo convertì

in un punto importante delle loro vite. La comunità dava

loro la forza per affrontare sia le derisioni dei loro vicini

che lo scetticismo dei loro stessi genitori sull’opportunità

di far andare le ragazze in giro con i ragazzi.

Le veniva permesso di trovare un modo per potersi esprimere,

per credere nei loro sogni e per far diventare realtà

quanto avevano imparato dai loro genitori ma che loro molto

presto avevano fatto proprio. Per il suo continuo impegno nel

movimento anarchico Enriqueta venne scelta dalla CNT per un

lavoro molto delicato, quello di operatrice nella centrale telefonica

di Barcellona durante la guerra. Continuò ad essere attiva

nel movimento libertario e nella CNT e con il passare del tempo

entrò a far parte di Mujeres Libres.

Agosto

1936, verso il fronte

Pepita Carpena

Pepita Carpena

(...).

Ma non tutti quelli che partecipavano al movimento anarchico

avevano dei genitori anarchici. Pepita Carpena, ad esempio,

era nata a Barcellona verso la fine del 1919 da una famiglia

di classe proletaria che mostrava poco o nessun interesse per

le organizzazioni operaie. Venne per la prima volta a contatto

con “l’idea” nel 1933 grazie ad alcuni sindacalisti

anarchici che assistevano alle riunioni dei giovani nella speranza

di mettersi in contatto con possibili nuovi membri.

I compagni

della CNT, per fare propaganda, dato che la gente non andava

ai sindacati perché era un’epoca di clandestinità,

andavano ai balli e dicevano agli uomini, mai alle ragazze:

“Dove lavorate? Sapete che c’è un sindacato?”

Questi compagni, membri della CNT, dicevano anche: “Il

tal giorno c’è un’assemblea”. E siccome

mi sono sempre trovata meglio con gli uomini che con le donne,

andai con loro. E fu lì dove iniziai a capire che cosa

era la CNT.

I

primi giorni della rivoluzione sociale nelle strade d'Alcala

Il sindacato della Metallurgia, che la adottò quasi

come una mascotte, divenne la sua seconda casa. Quando i suoi

genitori iniziarono a proibirle di assistere alle riunioni notturne,

pregò suo padre di andare con lei. Dopo aver conosciuto

il tipo di persone che erano e come trattavano sua figlia, non

le disse più niente. Anzi, al contrario, si vantava con

i suoi amici di avere una figlia che stava liberando il proletariato!

Attraverso la sua relazione con i lavoratori del sindacato della

Metallurgia, Pepita non tardò ad imparare molte cose

sui sindacati e sull’anarco-sindacalismo. La incoraggiarono

ad organizzare le giovani che lavoravano con lei come sarte

e così fece. Quando il suo padrone la licenziò

con un pretesto qualunque, in realtà per le sue attività

sindacali, i compagni del sindacato della Metallurgia corsero

in suo aiuto e fecero in modo che venisse riassunta. Continuò

ad essere attiva sia nella CNT che nelle Juventudes Libertarias

all’inizio degli anni Trenta e durante il primo anno di

guerra. Quando nei primi giorni del conflitto uccisero il suo

compagno al fronte, il sindacato della Metallurgia le pagò

un salario affinché potesse continuare a organizzare

i lavoratori nello sforzo comune che richiedeva la guerra. Si

considera come una persona che ha da sempre sostenuto l’uguaglianza

tra uomo e donna e che forse proprio per questo inizialmente

si sentiva indifferente alla creazione di una organizzazione

specificamente femminile. Ma dopo la sua esperienza nelle Juventudes,

non tardò a riconoscere che questa necessità esisteva

realmente e riuscì a diventare membro attivo del Comitato

Regionale Catalano di Mujeres Libres negli anni 1937 e 1938.

Pepita, più di ogni altra anziana compagna, ha cercato

di comunicare con le giovani nonostante le barriere del tempo,

della classe sociale e della geografia. È informata sul

dibattito femminista contemporaneo, anche se spesso si trova

in disaccordo riguardo ai termini con cui è formulato.

È archivista e responsabile della succursale di Marsiglia

del CIRA (Centro Internazionale di Ricerche sull’Anarchismo),

la cui sede principale è a Ginevra. Pepita viaggia spesso

per la Spagna e per l’Europa tenendo conferenze sulla

rivoluzione e sulle attività di Mujeres Libres. La sua

franchezza e la sua buona disposizione a dibattere temi che

erano problematici e controversi in Mujeres Libres hanno fatto

di lei un’informatrice preziosa ed un’amica speciale.

(...).

Martha A. Ackelsberg

Martha A. Ackelsberg

Martha

A. Ackelsberg, Mujeres libres l’attualità della

lotta delle donne anarchiche nella rivoluzione spagnola.

Richieste ad: Autogestione, Casella Postale 17127, 20170 Milano.

Versamenti: Conto corrente postale n° 14238208, intestato

ad Autogestione, Milano.

|