TV/ Il vice-questore anarchico?

Sarà Giallini, ma fa arrossire

È lunedì 7 novembre quando, sul sito di Repubblica, leggo

Rocco Schiavone, il vicequestore anarchico, è Giallini;

il titolo fa riferimento alla serie Rocco Schiavone,

in onda da mercoledì 9 novembre su RaiDue.

Silvia Fumarola che firma il pezzo, scrive che il vicequestore

della Polizia – l'eroe dei libri di Antonio Manzini editi

da Sellerio – è Anarchico, intelligente...;

nello stesso articolo le dà manforte il protagonista

della fiction, Marco Giallini, che dice: “Schiavone

è a suo modo un anarchico...”.

Da sempre osservo e ascolto molto volentieri tutto quel che

ha a che fare con l'anarchia, e un'occasione così ghiotta,

oltretutto servita a domicilio, metto in conto di non perderla;

è anche vero che difficilmente si resiste alla rivoluzionaria

novità di un antieroe che indaga, cinico, spesso

sgradevole, con una sete di giustizia che non combacia

con la legge, e che – come dice il regista Michele

Soavi – “... è protagonista di un western.

Un cowboy senza pistola più infernale di un bandito e

giudice supremo delle ingiustizie umane.”

|

| Il cast della serie. Al centro, Marco Giallini |

E così, mercoledì 9 – roso dall'invidia

per non esser mai stato capace d'inventare per i miei romanzi

di poca cosa un personaggio così alternativo come il

vicequestore Schiavone, segno indiscutibile di una scrittura

libera e obiettiva – mi accomodo davanti alla TV in attesa

che inizi la fiction, certo che block notes nuovo e lapis accuratamente

appuntito posati sul tavolino accanto a me, dovranno fare gli

straordinari: chissà quante cose interessanti trascriverò...

non vedo l'ora.

Mentre la pubblicità scorre via, mi frulla per la testa

la mail ricevuta l'altrieri dalla casa editrice Sellerio, soprattutto

il passaggio “Un vicequestore nato e cresciuto a Trastevere,

che (...) viene trasferito ad Aosta. Rocco Schiavone ha combinato

qualcosa di grosso per meritare un esilio come questo. È

un poliziotto corrotto, ama la bella vita. È violento

(...) saccente, infedele, maleducato con le donne, cinico con

tutto e chiunque (...)” e visto che la pubblicità

continua, mi alzo, sfilo dalla libreria la mia vecchia copia

sottolineata e piena di appunti de “L'anarchia. Il nostro

programma” di Malatesta, la poso accanto al blocco e mi

risiedo: e se il buon Errico avesse toppato?

Inizia la puntata.

Chissà quante cose interessanti trascriverò...

non vedo l'ora.

Finisce la puntata.

Osservo block notes e punta della matita intonsi; dalla copertina

del libro, noto che l'autore mi osserva con sguardo un filo

stanco, ma benevolo e soddisfatto.

Mentre un nuovo carosello di pubblicità scorre via, mi

frulla per la testa un'immagine: il vicequestore Schiavone colto

da malore attivo che vola da una finestra del quarto piano della

questura di Aosta; non ci fosse, potrebbe andar bene anche un

piano più basso. Non vedo l'ora.

Marco Sommariva

Operaio, cinese, 24 anni, poeta/

Suicida

Un tempo era un villaggio di pescatori, ma Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, è diventata da oltre un ventennio la roccaforte del rampante capitalismo cinese. Nelle tantissime fabbriche caserme della città, (quindici milioni di abitanti), la vita umana vale meno che niente. Una volta risucchiati in quest'inferno, gli operai vengono trattati alla stregua di larve, considerati carne da macello, da sfruttare e spolpare fino all'osso. Un'umanità la loro, che viene annebbiata da uno stordimento precoce, costretta a seppellire sentimenti, dignità. E sogni. “La fabbrica cattura le loro lacrime/ prima che abbiano la possibilità di cadere...” dicono dei versi del poeta Xu Lizhi, il quale prima di suicidarsi nel 2014 a soli ventiquattro anni, era operaio a Shenzhen nello stabilimento della Foxconn, multinazionale che impiega migliaia di maestranze e produce componentistica elettronica per i grandi marchi del settore.

Qualche anno fa la realtà-lager della Foxconn venne portata dalla stampa all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale per numerosi casi di suicidi tra i lavoratori. Xu Lizhi alla Foxconn di proprietà di Terry Gou (“l'imperatore dell'outsourcing”) ci lavorava da quattro anni ma era come se ci avesse passato dentro già una vita intera, tant'è che corpo e psiche non hanno resistito ai ritmi forsennati e bestiali della produzione (“...tutte le ossa del mio corpo non collaboreranno/ posso solo rimanere steso/ in questa oscurità, inviando un silenzioso segnale di pericolo/ ancora e ancora solo per sentire/ ancora e ancora l'eco della disperazione”).

La poesia era per Xu Lizhi l'unica pausa giornaliera per raccogliere e consegnare al vento i suoi pensieri, per gridare il proprio malessere e distanziarsi dallo stato di totale sottomissione a cui lo relegava la fabbrica. Grondanti delle ferite interne e della rabbia di chi vorrebbe ribellarsi ma non può, ad un certo punto hanno cominciato a girare in rete i suoi versi che sono un pugno sono stati raccolti in Mangime per le macchine (Edizioni Istituto Onorato Damen, Catanzaro, 2016, pp. 53, € 5,00) per la curatela di Renato Marvaso e della traduttrice Anna Lavecchia la quale nella prefazione commenta: “Per Xu Lizhi la carta e gli ideogrammi scolpiti sono il luogo della sua protesta, l'unico luogo permesso ed inviolabile, dove non è necessario smussare le parole e la ribellione prende forma”.

La parola di Xu Lizhi si fa così sconforto di una tragedia che è personale e, al contempo, collettiva, urlo di esistenze dimenticate, di “gioventù chinata sulle macchine” su cui il dolore “fa gli straordinari giorno e notte” e spinge a tranciare anzitempo il legame con la vita.

Il canto di Xu Lizhi è quello di un uomo in disperata solitudine, purtroppo la poesia non lenisce né cura questo stato di oscurità e sofferenza, ma può farlo solo conoscere agli altri uomini.

Per questo è vero quello che sottolinea ancora Annamaria Lavecchia: dopo la lettura (scossa) dei versi di Xu Lizhi potremmo anche scegliere di non guardare, di spostare lo sguardo dall'altra parte, ma non possiamo far finta di non sapere che la vita degli operai alla Foxconn di Shenzhen vale nulla. È solo mangime per le macchine.

Mimmo Mastrangelo

Un anarchico a Cutigliano (Pisa)/

Giuseppe, il papà di Gianna

Il 27 agosto 2016 a Cutigliano, tra le montagne del pistoiese

vicino al confine tra la provincia di Pistoia e quella di Modena,

si è svolta in una piazza del centro del paese la presentazione

del volume, scritto a sei mani da Alberto Mori con la collaborazione

di Ermanno Baldassarri e Alessandro Bernardini, Giuseppe

Manzini (Pistoia 1853 - Cutigliano 1925). Storia e scritti di

un anarchico pistoiese (Gruppo di studi Alta Val di Lima,

Cutigliano - Pt, 2016, pp. 128).

Giuseppe Manzini (1853-1925) è stato un militante libertario

della prima generazione, per intenderci quella di Errico Malatesta.

Meccanico, orafo e orologiaio, giovanissimo ha lasciato il liceo

senza conseguire la licenza, abbracciando le idee mazziniane

e frequentando i repubblicani, prima di avvicinarsi agli internazionalisti

antiautoritari. Collaboratore assiduo dei giornali «La

Favilla», il «Sempre Avanti» e «La lotta

di classe», è tra i curatori nel 1883 del periodico

l'«Ilota» di Pistoia. Per la sua incessante attività

di propagandista viene arrestato più volte e sottoposto

a una stretta vigilanza.

Nel 1884 viene denunciato per aver espresso, in un manifesto

pubblico, la propria solidarietà a Errico Malatesta e

a Francesco Saverio Merlino, condannati come malfattori dal

Tribunale di Roma, e il 23 agosto 1884, è condannato

a dieci mesi di carcere e 1500 lire di multa “per reato

di manifestazione di voto e minaccia di distruzione dell'ordine

monarchico costituzionale” e a 4 mesi di reclusione e

400 lire di multa “per offese al rispetto dovuto alla

legge dello Stato; reati commessi a mezzo stampa”. Il

30 giugno 1885 è nuovamente condannato, in contumacia,

ad altri 23 mesi di carcere e a 1400 lire di multa dalla Corte

di Assise di Firenze in quanto “colpevole di reato a mezzo

stampa”. Amnistiato il 10 giugno 1887, è assegnato,

il 20 dicembre 1894, al domicilio coatto per cinque anni dalla

Commissione provinciale di Firenze, in base alle leggi eccezionali

da poco varate dal governo di Francesco Crispi, e tradotto a

Porto Ercole il 22 gennaio 1895. Prosciolto sotto condizione

il 29 luglio 1895, è sottoposto a una stretta vigilanza

speciale. Unitosi con Leonida Mazzoncini, l'anno seguente nasce

Gianna, che diventerà da adulta una nota scrittrice.

Autrice della Sparviera (Premio Viareggio, 1956) e dello

struggente e affettuoso Ritratto in piedi, in cui ripercorrerà

la vicenda di suo padre.

|

|

| Le

copertine del romanzo di Gianna Manzini su suo padre Giuseppe.

A sinistra

la prima edizione uscita per Arnaldo Mondadori Editore

(1971), a destra

l'ultima edizione, curata da Ortica Editrice (Aprilia,

2011, pp. 208, € 15,00) |

Nei decenni successivi Manzini continua coerentemente la sua

militanza politica divenendo un punto di riferimento per tutto

l'anarchismo, non solo pistoiese ma di gran parte dell'Italia

centrale. A causa di contrasti con la famiglia della moglie

per il suo impegno politico è costretto a una dolorosa

separazione che lo allontana dagli affetti familiari e in particolare

dall'amata figlia Gianna.

Durante la Guerra civile scatenata dai fascisti e dalle autorità

nel biennio nero 1921-1922, le autorità costringono Manzini

a una residenza coercitiva a Cutigliano, dove continuano a sorvegliarlo

attentamente. Alla fine del settembre 1925 mentre rientra a

casa a piedi nei pressi del ponte che attraversa il torrente

Lima all'ingresso della strada che porta al paese è fatto

segno di un agguato da parte dei fascisti locali che vogliono

colpirlo in quanto intransigente antifascista. Rientrato a casa,

il 29 settembre 1925, due giorni dal tentativo di aggressione,

viene colpito da infarto e muore all'istante.

La memoria di questo anarchico si deve soprattutto, come ricordato,

al brillante romanzo Ritratto in piedi scritto dalla

figlia, opera che nel 1971, anno d'uscita del volume per i tipi

della Mondadori, ottenne il primo posto al premio letterario

Campiello. L'opera ha avuto diverse edizioni e ancora oggi si

trova in libreria.

Il libro è un atto d'amore della figlia verso il padre

che attraverso le pagine del romanzo ripercorre anche la propria

vita e quelle dell'anarchico coerente che non si piega di fronte

alle angherie del potere. Al centro dell'opera vi è la

memoria, quello spazio temporale immaginario nel quale la figlia,

attraverso un sofferto percorso recupera il dialogo con il proprio

padre, confronto che si era bruscamente interrotto al momento

della separazione.

E la memoria in questo caso del territorio e della comunità

è il cuore di questa nuova pubblicazione dedicata a Giuseppe

Manzini. I curatori hanno avuto il merito del recupero della

memorialistica legata al contesto del territorio e della comunità.

Hanno di fatto ritrovato un diario collettivo che stava perdendosi

nelle nebbie dell'oblio. Infatti, nel volume, non tanto dal

punto di vista storiografico, ma soprattutto cronachistico vengono

ricostruiti attraverso documenti familiari e letture di giornali

dell'epoca i profili biografici della piccola comunità

di sovversivi, socialisti e anarchici che si erano ritrovati

solidali accanto al feretro dell'amico Manzini.

Un piccolo gruppo di lavoratori che in quegli anni avevano movimentato

la vita politica e sociale del paese portandovi gli ideali di

fratellanza, uguaglianza e solidarietà del socialismo

libertario. Scorrono i nomi di Pietro Tonarelli, Angelo Corsini

detto Bimbino, Oscar Bugelli detto Stagnino, Tito Baldaccini,

Odoardo Antonio Lenzini detto Tonio, Cino Micheli, Zeno e Edilio

Ferrari, Virgilio Baldaccini, Leonetto Monteleoni e Ermenegildo

Reggiannini, artigiani e operai di cui si ricostruiscono le

vite e la storia del movimento operaio locale. Insieme alle

loro fotografie e altri documenti gli autori del libro scattano

un'istantanea della comunità tra Otto e Novecento di

cui si era persa l'immagine e di cui gli ultimi brandelli di

testimonianze venivano conservati gelosamente dagli eredi di

queste famiglie che orgogliosamente il giorno della presentazione

del volume hanno voluto attestare con la loro presenza il forte

attaccamento a questa memoria.

Storie che come un fiume carsico sono riemerse come quella appunto

dell'anarchico Manzini di cui l'amministrazione comunale volle

immortalare nel trentennale della Liberazione in una lapide

dedicata alle vittime civili di un eccidio nazi-fascista dell'ottobre

del 1944 e che ancora oggi si può ammirare in un lato

di un edificio all'ingresso del paese nei pressi del ponte sulla

Lima, uno degli ultimi suoi pensieri: “Non basta averlo

un ideale: bisogna esserne degni, capaci, cioè di sacrificargli

qualsiasi cosa, a cominciare da noi stessi”.

Franco Bertolucci

Tante donne/

Storie uniche

Il libro Donne. Pazze, sognatrici, rivoluzionarie (di Milton Fernández, Rayuela Edizioni, Milano, 2015, pp. 260, € 15,00) prende vita ad Aiguà, un paesello sperduto nella nebbia a sud-ovest dell'Uruguay, in una casa malandata vicino una discarica. Parte da sé, Milton Fernández, dal mistero tenuto nascosto per anni. Di quella sorella capitata un giorno in casa senza preavviso, senza sapere da dove. Una ferita di dolore, poi stemperata nella riconciliazione di una madre e una figlia, dopo cinquant'anni. Un universo ancora tutto da esplorare, per Fernández, quello femminile, insondato nelle sue pieghe complicate e nascoste. Un mondo tuttora debitore di una storia scritta con mano e occhi maschili. E le donne, se compaiono, lo sono come categoria sociale, raramente soggetti autonomi.

L'autore agisce per sottrazione. Toglie il velo e fa uscire dall'ombra biografie ritratte nella loro dignità sofferta. Ampio l'arco cronologico, dalla Francia di Richelieu ai nostri giorni, alle vaste aree geografiche tra i continenti nelle terre più remote. Narrazioni brevi per un racconto della storia da un'angolatura dal basso, per ampliare la prospettiva che si fa più acuta, sottile. Vite di singole donne o vicende di storie collettive di intere comunità. Conosciute oppure anonime, raccolte in trentadue ritratti delineati con cura, dalla scrittura sciolta e misurata, capace di emozionare e restituire testimonianze vive che pulsano e si dischiudono a chi le vuole accogliere.

Un'istantanea fissa lo sguardo veggente di María Sabína. Nel Messico meridionale è la “buffona sacra”. Conosciuta come “Mujer espiritu”, la curandera sciamana, canta in mazateco, mangia i funghi della saggezza e compie miracolose guarigioni. Lo studioso Gordon Wasson, grazie a lei, riuscirà a isolare il principio attivo di quei funghi, utilizzati dieci anni dopo nella medicina psichiatrica.

Lontano, ma eloquente il ritratto di Martine di Bertereau, la prima rabdomante donna, capace di sentire nel suo corpo l'intero corpo della terra. Accusata di essere indemoniata per aver fornito prove sulla trasmutazione dei metalli, sarà reclusa nel 1642 per ordine del cardinale Richelieu, colpevole di voler sovvertire l'ordine naturale del mondo.

Fragile e forte l'immagine di Pina Bausch, la coreografa tedesca amata e detestata, forse perché incompresa nell'innovazione del suo teatro-danza. Intensa e struggente la voce di Violeta Parra. La passione, il recupero della musica popolare cilena. E il congedo dalla sua fragilità, suicida nel 1967 a cinquant'anni. Le note della sua “Gracia a la vida” continuano a risuonare nel mondo.

C'è anche la vita ai margini di Silvie Koffi, la ragazza dall'aria spavalda, il sorriso gentile e la voce scura, morta di freddo di stenti e di alcool a Milano sotto i portici, in piazza XXIV maggio. E quella di Rose Mapendo, di etnia Tutsi, delitto imperdonabile nel Congo del 1998. Scampata all'eccidio, fonderà negli Stati Uniti la Mapendo International, per l'aiuto ai rifugiati provenienti dalle sanguinarie guerre intestine africane. Hadijatou Mani è ancora in attesa del risarcimento dei danni subiti. Venduta nel Niger a 12 anni al suo padrone-marito come si vende una capra, nel 1966 verrà condannata da un tribunale superiore nel rispetto del “diritto della tradizione”, per aver avuto un figlio da un altro uomo.

L'irruenza della colonnella Clara de la Rocha, a 19 anni tra le truppe della rivoluzione messicana, fa da contrasto alle parole felpate e silenziose della poetessa Idea Vilariño, insieme a quelle di Syria Poletti di Pieve di Cadore, classe 1917. Emigrata in Argentina con la famiglia, rimonterà la propria esistenza sotto un'altra lingua, “con quel suo trasmettere la passione del sentirsi a casa in ogni luogo e un po' stranieri in qualunque casa”. E prima di far perdere le sue tracce, scrive un suo libro anche Carolina de Jesus, semianalfabeta. Da una favela di Canindè, in “Quarto de despejo”, La stanza dei rifiuti, denuncia le condizioni di miseria umana degli abitanti delle bidonville brasiliane, mentre scavano nelle montagne di spazzatura.

Salda nei suoi princìpi, a Archham, nel nord-ovest del Nepal, Maheshwari Bista, farà costruire una stanza nel cortile di casa sua, per accogliere donne durante il ciclo. In attesa che la legge emanata dal governo nel 1995 e mai applicata, non porrà fine alla segregazione, lontano dal villaggio, delle donne durante quei giorni. Come vuole la norma non scritta delle più dure tradizioni induiste: la “chaupadi”.

La rassegnazione invece pervade le donne di Codroipo, un paesello friulano. Si vedono rasate a zero e venduti i bei capelli: “si fa perché si deve fare”. Rifiutate come cameriere dai ricchi signori, perché “non se la sentivano di assumere una donna in quelle condizioni”.

Determinata e commovente la resistenza di Azucena Villaflor, argentina, la mamma di Plaza de Mayo col nome di un fiore, sequestrata nel 1977 e poi sparita, mentre insieme alle altre madri, con il fazzoletto bianco in testa, cercava i figli desaparecidos. E ancora, la risolutezza disperata di Reza Gul, di Farah, piccolo villaggio del nord-ovest dell'Afghanistan, che rivendica con le armi il figlio crivellato dalle raffiche dei talebani. Nella sua lotta, perdura anche la novantenne Kim Bok-Dong, da vent'anni nel Consiglio coreano di donne reclutate dal Giappone come schiave sessuali. Raccoglie informazioni per rendere giustizia a se stessa e alle 400.00 Halmoni, le nonne, così le chiamano in Corea. Per il Giappone, invece, sono donne di conforto. Segregate, sottoposte alle più inaudite violenze nelle catene di postriboli su tutto l'impero del Sol Levante, dalla Micronesia alla Birmania durante la seconda guerra, fino alle bombe di Hiroshima e Nagasaki.

Toccante l'energica ribellione di Sojourner Truth, nata schiava in una piantagione olandese dell'America nella cittadina di Esopus, vicino New York, prima donna nera a vincere la causa contro uno schiavista bianco. E poi il caso di Jineth Bedoya. Insignita nel 2012 a NewYork del premio internazionale per le donne di coraggio, ora sotto scorta. Dopo pestaggi e violenza, subisce una condanna a morte per aver portato avanti un giornalismo d'inchiesta a Bogotà, sul traffico d'armi, coinvolti organi paramilitari e polizia della Colombia.

Ma le biografie di Fernández si spingono oltre. Chiamano in causa, trasversale a tutte le culture, la cultura della tradizione, presunta custode della verità assoluta. Leggende, fiabe, miti fondativi e quelli delle origini dei popoli spesso diventano portatori e disseminatori di stereotipi, modelli di violenza e di stupri di massa. Tutto legittimato da una ragione di stato, come nel caso del mito dell'origine del popolo romano, il ratto delle Sabine, uno stupro collettivo. E se anche la scuola tace, si insiste a replicare in modo a-critico la visione maschile con cui è scritta la storia.

Claudia Piccinelli

Roberto Bolaño/

Quando la poesia salva la prosa

“Vivere è un miracolo irripetibile e scrivere, invece, è abbastanza una merda. Se uno scrittore scrive prosa, che è la cosa più noiosa della scrittura, lo fa per i soldi. Tanto più che la cosa meravigliosa della letteratura è essere lettore”.

L'infanzia in Cile, l'adolescenza a Città del Messico con la fondazione del movimento infrarealista, il ritorno in Cile poco prima del golpe di Pinochet, la lotta armata in Perù e in Bolivia e il trasferimento in Spagna, Roberto Bolaño rovescia la sua storia nella geografia latinoamericana diventandone inventore e narratore: “in grande misura tutto quello che ho scritto è una lettera d'amore o una lettera d'addio alla mia generazione”.

2666 (Adelphi, Milano, 2007, pp. 433, € 20,00), ultima sua opera, anziché atto di chiusura si presenta come sfida all'enigma, “romanzo che apre, non sappiamo cosa”, le cui precise istruzioni sulla pubblicazione (le cinque parti che lo compongono dovevano uscire separatamente con cadenza annuale in un determinato ordine per lasciare un'eredità ai due figli) non vennero poi eseguite. Nel 2004, anno successivo alla scomparsa di Bolaño, il libro venne di fatto editato assemblato.

L'invito che 2666 offre al lettore è quello di essere funamboli tra le pagine, in bilico tra l'ipotesi di cadere rovinosamente e la nausea dell'osservare dall'alto paesaggi, spazi, soggetti. Visionare questo pentagono intrecciato con i suoi spigoli nudi, ora concavi ora convessi, lascerebbe supporre che non abbia “struttura” se per struttura si fa riferimento al concetto di linea classica della narrativa a tre atti (inizio, sviluppo e fine). Ecco invece che Bolaño sovverte questa tripartizione, la fa implodere senza possibilità di recupero rilanciandone sullo scarto l'innovazione di un pensiero libertario e selvaggio.

Scrittore incendiario, scavalca il recinto tracciato dai suoi contemporanei latinoamericani - si pensi a Garcia Marquez o Vargas Llosa - ma anche nordamericani come Wallace e Franzen e si rivela in qualità di riapritore di giochi, come lo ha definito Nicola Lagioia.

2666 fa cardine ai concetti della scrittura così come sintetizzati da Calvino in Lezioni americane (testo - anche questo, come quello in questione - pubblicato postumo): leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e consistenza. 2666 difatti sfoltisce le astrazioni pesanti, non si cementifica, pulsa come un organismo mostruoso, coltiva l'immaginario e si affaccia coraggioso - quasi spietato - verso l'imponderabile.

Appare immediato il riferimento al surrealismo argentino di cui Bolaño non fece mai mistero - dire che ho un debito perpetuo con Borges e Cortázar è un'ovvietà senza mai tradursi in un'iperbole dei suoi mentori, ne conservò però i lacci che riguardavano la relazione tra forma breve e forma estesa. In 2666 appare chiaro che un conto è fare narrazione e un conto è fare prosa - che non è la stessa operazione - dato che per scrivere romanzi bisogna prima di tutto sbarazzarsi della rispettabilità che sembra coprire più che svelare. E infatti: “Si scrive al di fuori della legge. Sempre. Si scrive contro la legge, non dalla parte della legge”.

2666 si compone, quindi, di sezioni che, seppur autonome, si trovano bilanciate l'una all'altra sull'asse della cronologia - siamo alla fine degli anni 1990 - e del luogo - la vicenda ruota attorno alla cittadina messicana Santa Teresa - ma c'è qualcosa in più che le percorre ed è il concetto della fuga: si fugge ovunque e si fugge per ricerca. È probabile che fosse lo stesso Bolaño a fuggire dalla morte che di lì a breve lo avrebbe definitivamente preso e di cui lui era consapevole (si portava da anni una pancreatite trascurata) - “si muore e finisce tutto, fanculo” - ed è quindi innegabile che 2666 sia un componimento concepito in una filiera di montaggio, con legami che attraversano tutti i brani, al di là di ogni altalena stilistica che li separa.

Porosa, argillosa, talvolta marmorea, la scrittura di Bolaño si impiglia tra investigatori tenaci, puttane assassinate, scrittori confusi. In più di un'occasione fu lui stesso ad affermare che avrebbe preferito essere un investigatore di omicidi ancor prima che scrittore aggiungendo inoltre che non c'era niente di più vicino alla prostituzione del mestiere della letteratura. Questi tre mestieri (l'investigazione poliziesca, la prostituzione e la scrittura) sono quelli che riscattano i personaggi in 2666.

La platea del libro viene così ad essere popolata da colti, scellerati, assassini, pazzi, disperati - e chi più ne ha più ne metta. Nulla è lasciato fuori e c'è così tanto da sembrare assurdo che invece Bolaño lavora per logica sottrattiva e non aggiunge nulla, anzi sottrae il giudizio e la morale ed espone il dramma delle cose accadute assolutamente a caso. Tutto è presente così come avviene e forse al lettore può sembrare un'insolenza ma non è propriamente così. Bolaño scriveva con lo stomaco e i suoi valori estetici non includevano lo “scrivere bene”, oltre i limiti del buongusto narrava della vita che si trova anche nei rigurgiti di rabbia, di pus, di vomito, di sangue, di sperma, cioè di tutte quelle rotture mutevoli che nel loro aspetto fragile e nella loro determinazione sono radicali e necessarie. Il superamento di 2666 non è quello di esporre la narrativa all'orrore della vita, ma prendere dalla vita stessa quell'orrore per tradurlo in narrativa senza nessuna obiezione.

Bolaño sposta così la letteratura in urgenza. Quasi allucinatorio da sfiorare la psicosi, 2666 fino alla sua 963esima pagina, è struggente e maledettamente poetico. Un memorandum per il privilegio di essere lettori, ma soprattutto per il privilegio di pensarsi scrittori, almeno solo per una volta, e narrare di qualche sacra storia lasciata chissà dove.

Daniela Mallardi

Quella piccola grande donna di Ragusa/

Femminista e antimilitarista

Maria Occhipinti è stata un'anarchica e scrittrice

italiana. Femminista, fu leader del movimento antimilitarista

Non si parte! di Ragusa”

(Wikipedia, voce: Maria Occhipinti).

A quasi 60 anni dalla sua prima pubblicazione per i tipi di Luciano Landi

editore di Firenze, esce ora, nella collana Storia/interventi

di Sicilia Punto L, l'autobiografia di Maria Occhipinti Una

donna di Ragusa (Ragusa, 2016, pp. 168, € 10,00).

È stato un gesto, compiuto il 6 gennaio del 1945, a segnare

per sempre la vita di questa donna del profondissimo Sud e,

in un certo senso, anche la storia della comunità ragusana.

Aveva 23 anni, era già sposata e incinta per la seconda

volta (la prima bimba le era morta appena nata a causa degli

stenti e della fame del periodo bellico), quando si stese davanti

alle ruote del camion con cui l'esercito stava rastrellando

i giovani ragusani, dopo il fallimento del richiamo alle armi

per ricostruire un esercito che avrebbe dovuto schierarsi a

fianco degli “Alleati americani” per liberare il

Centro e il Nord dai tedeschi.

I soldati reagirono a quel gesto sparando sulla folla; ci fu

un primo morto. Chi assistette alla scena andò a manifestare

la propria gratitudine a Maria, che, senza saperlo, era stata

la scintilla di una insurrezione contro la guerra passata alla

storia come rivolta del “Non si parte”.

|

| Roma, capodanno 1980 - Maria Occhipinti protesta

davanti al Quirinale |

Centinaia di cittadini protagonisti di questi moti popolari

spontanei estesi in tutta l'isola e in parecchie località

dell'Italia “liberata”, finiranno in carcere e al

confino; anche Maria sarà deportata all'isola di Ustica,

dove nascerà la sua bambina che chiamerà - da

fervente comunista qual era - Maria Lenina. Trasferita successivamente

al carcere femminile delle Benedettine di Palermo, verrà

liberata solo alla fine del 1946, dopo quasi due anni dall'arresto

e a sei mesi dall'amnistia di Togliatti, che aveva permesso

a quasi tutti i ribelli di tornare a casa. Tutti, tranne due:

Franco Leggio e Maria Occipiti, trattenuti per i loro atteggiamenti

intransigenti durante la carcerazione. Rimarrà schedata

e bollata a vita come sovversiva.

Il ritorno a Ragusa, a 25 anni, la porta a riconsiderare le

sue posizioni politiche, e, se prima della rivolta era iscritta

alla Camera del Lavoro e al Partito Comunista, scandalizzando

ill padre, il marito e gli uomini del vicinato per la sua attività

con le donne del quartiere contro il carovita e il mancato pagamento

dei sussidi alle famiglie con uomini sotto le armi, adesso non

poteva restare in un partito che aveva tacciato l'insurrezione

come un “rigurgito fascista e separatista”.

Tra l'altro, i suoi concittadini, per la grettezza e la chiusura

mentale del periodo, non riusciranno ad accettare questa donna

coraggiosa, troppo lontana dai canoni della figura femminile

subordinata al maschio.

Entra, quindi, a far parte del gruppo anarchico, abbracciando

un ideale che manterrà e sosterrà per tutta la

vita. Gli anarchici, che hanno sempre rivendicato le sommosse

del “Non si parte” - di cui sono stati diretti protagonisti

- riconosceranno in lei l'eroina dei moti del 6 gennaio 1945.

|

| Maria

Occhipinti nel 1975 |

Il libro, 60 anni dopo la sua prima pubblicazione, risulta

ancora di enorme interesse; è un documento storico sulla

condizione delle donne nella Ragusa degli anni venti-trenta

e quaranta, e, più in generale, su quella delle classi

subalterne; Maria riesce a rappresentare la fame di giustizia

e di uguaglianza che attanagliava gli animi del popolo e in

particolare delle donne. La sua forza di volontà la porterà

a scrivere la sua storia nei primi anni cinquanta.

“Angarano non volle scrivere il mio libro, però

mi capì, mi rivelò a me stessa e mi incitò

a scrivere, sicuro che il mio raccontare spontaneo, di popolana

schietta, sarebbe stato più interessante. Ascoltai il

su consiglio: mi misi al lavoro”.

Così una pagina di storia che rischiava di rimanere sconosciuta

o mal compresa nella sua essenza, è potuta rivivere e

ha fatto fiorire interessi, studi e ricerche grazie a cui oggi

quegli avvenimenti sono visti da tutt'altra ottica che non quella

tramandataci dalla storiografia comunista.

Nel libro descrive la sua infanzia e la sua adolescenza come

periodi vissuti senza amore, senza cultura, senza carezze e

senza musica e poesia; grazie alla sua curiosità e alla

sua passione riuscirà, invece, a dare uno sbocco alla

sua fame di conoscenza infinita, che la porterà a girare

il mondo e a coglierne tutti gli aspetti esistenti. A questo

periodo dedica un altro importante testo autobiografico: “Una

donna libera” (Sellerio), continuazione del primo.

Chi ha conosciuto Maria sa che la sua ricerca è durata

tutta la vita; e che quelli sono stati per lei “anni di

incessante logorio” (come si è voluta intitolare

la raccolta dei suoi pensieri poetici, edita nel marzo scorso

sempre da Sicilia Punto L).

Maria Occhipinti è stata, è e sarà sempre

il simbolo di un'epopea femminile lanciata alla conquista del

proprio io e della propria storia, esempio fulgido da seguire

per l'affermazione dell'autodeterminazione della donna, più

che mai necessaria in questi tempi bui.

Letizia Giarratana

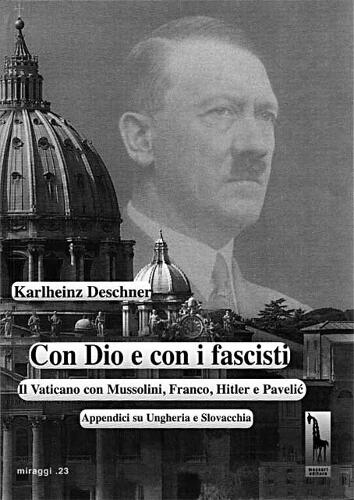

La chiesa e il nazi-fascismo/

Storia di un sodalizio

È nel 1558 che Paolo IV crea l'«Indice dei libri proibiti»

perfezionato da Pio V nel 1571. Nonostante il nome che si scelsero,

quei due papi non erano persone «pie»: l'Inquisizione

è roba loro. Erano brutti tempi: certi cristiani volevano

persino leggere da soli Vecchio e Nuovo Testamento, certo il

Vaticano non poteva permetterlo; così si bruciarono libri

e persone. Dell'aggiornamento di quell'Indice si occuparono

poi due papa detti Clemente – altro nome sbagliato –

con un Alessandro, un Benedetto e un Gregorio, un Leone e poi

tre “Pii”: il 9, l'11 e il 12.

L'Indice fu soppresso il 14 giugno 1966. In teoria. Silenziosamente

funzionante ancora nei Paesi cattodiretti, per esempio quello

a forma di stivale dove sto scrivendo. Certi libri scomodi,

anche dopo il 1966, si riuscì dunque a non farli pubblicare.

Come questo Mit Gott und den Faschisten – ovvero

Con Dio e con i fascisti, sottotitolo «Il Vaticano

con Mussolini, Franco, Hitler e Pavelic» – di Karlheinz

Deschner (Massari Editore, Bolsena – Vt, 2016, pp. 208,

€ 20,00) che uscì in Germania nel 1965 ma che in

Italia possiamo leggere soltanto adesso grazie all'editore Roberto

Massari al quale già dovevamo la traduzione, nel 1998,

di un altro volumone – 540 pagine fitte fitte –

di Deschner ovvero Il gallo cantò ancora: storia critica

della Chiesa.

Quando si capirono le dimensioni dello sterminio nazista, molti

credenti – di ogni tipo – si interrogarono su «dove

fosse dio» in quei giorni. Non ho notizie al riguardo,

ma grazie ai documenti che Deschner e altri ci hanno fatto leggere,

posso rispondere dov'era l'ultimo dei papi di nome Pio: fu dall'inizio

alla fine al fianco dei nazisti e dei fascisti, contribuendo

anche – a guerra perduta – a fare fuggire molti

dei loro capi, grazie ai canali del Vaticano.

Nel libro di Deschner si ricorda che l'appoggio del papa di

turno al fascismo italiano è già chiaro il 22

ottobre 1922, dunque 6 giorni prima della marcia su Roma: il

Vaticano esorta le gerarchie a non identificarsi con il Partito

cattolico, che è avverso al fascismo, ma di mantenersi

neutrali. Un bel favore a Mussolini. Poi verranno gli infami

Patti Lateranensi e un mare di soldi al Vaticano per i “risarcimenti”.

Quanto al nazismo, Hitler è in sella da pochi mesi ma

il 20 luglio 1933 può firmare un Concordato con la Chiesa

cattolica. Non un accordo fra i tanti ma la “proclamazione”

di una religione di Stato, un patto fra due poteri.

Si vorrebbe giustificare quel Concordato dicendo che allora

il Vaticano non sapeva dei crimini già commessi dai nazisti.

È una bugia, anche perché Eugenio Pacelli, non

ancora Pio XII ma Segretario di Stato in Vaticano – come

un ministro degli Esteri – è stato a lungo in Germania.

Hitler gli piace e lo favorisce in tutti i modi da cardinale

e poi da papa.

Anche per il fascismo spagnolo – racconta Deschner in

un capitolo documentatissimo – è subito chiaro

da che parte sta la Chiesa di Roma. Sono le gerarchie cattoliche

ad aprire l'ostilità contro la Repubblica, ad aizzare

le rivolte prima, il sabotaggio economico poi e infine ad appoggiare

“la rivolta” dei militari. Prima, durante e dopo

la lunga guerra dei golpisti-fascisti in Spagna, Francisco Franco

viene esaltato dal Vaticano.

Il quinto capitolo del libro di Deschner è dedicato alla

Croazia. Già alla vigilia della seconda guerra mondiale

tutti sanno che Pavelic fiancheggia Hitler e infatti quando

il 6 aprile 1941 i nazisti invadono la Jugoslavia, con loro

ci sono gli Ustascia, un movimento fascista cattolico, molto

amato in Vaticano. Nei massacri contro i serbi del neo-Stato

croato sono in prima fila i francescani. Un solo vescovo croato

(Alois Misic) condanna «gli eccessi». Invece l'arcivescovo

Alojzije Viktor Stepinac fa parte del governo croato e appoggia

gli Ustascia in tutto, orrori compresi. Dopo la guerra Pavelic

si nasconde in Vaticano prima di fuggire in Argentina per morire

infine tranquillo in Spagna, con tanto di benedizione papale

a mo' di “estrema unzione”. E Stepinac sarà

beatificato da Wojtyla, una vergogna che però i grandi

media nascondono. Qualche furbo intanto ha consigliato al Vaticano

di bloccare la “santificazione” di Pacelli, potrebbe

essere la goccia che fa traboccare il vaso anche fra molti cattolici.

Nell'edizione italiana di Con Dio e con i fascisti sono

state aggiunte due appendici importanti, scritte rispettivamente

da Dirk Verhofstadt e da Peter Gorenflos, sull'alleanza fra

Chiesa cattolica e nazifascisti in Ungheria – il Paese

dove la “pratica ebrea” fu sbrigata meglio, come

si felicitò Adolf Eichmann – e in Slovacchia.

È importante leggere oggi questo libro, nonostante i

51 anni trascorsi, per la ricchezza della documentazione ma

anche perché nel frattempo molti si sono “convinti”

– grazie alla disinformazione regnante – che la

Chiesa cattolica si oppose... almeno al nazismo e cercò

di salvare, ovunque possibile, gli ebrei. È vero il contrario.

Sin dall'inizio il Vaticano appoggiò Hitler e lo sostenne

sino in fondo, salvo poi voltar gabbana nel 1945. E raccontar

subito balle. Fra tutte le bugie, la più vergognosa è

appunto di essersi opposta ai nazisti, riappropriandosi indegnamente

della memoria di quei pochissimi cattolici che davvero si opposero,

anche pagando con la vita, e che allora vennero lasciati soli

dalle gerarchie. Del resto fra tutte le menzogne storiche dei

giorni nostri, forse la più incredibile è il martellamento

degli ultimi papi su un Occidente «giudaico-cristiano».

Tacendo ovviamente che l'Olocausto, organizzato dai nazisti,

ebbe ora la collaborazione aperta e ora una silente copertura

di quasi tutte le gerarchie cattoliche, con il sostegno o il

silenzio di quasi tutti i fedeli: e sarebbe stato sorprendente

il contrario vista la secolare campagna d'odio condotta dai

papi contro gli ebrei “deicidi”.

Il 21 settembre, quasi anniversario di Porta Pia, il libro di

Deschner è stato presentato a Roma, in una sala sorprendentemente

piena nel convegno intitolato “Il Vaticano e il fascismo”.

Ad arricchire il quadro disegnato dall'autore tedesco ci sono

state relazioni importanti. Fra le altre quella di Maria Mantello

(intitolata Stereotipi sessisti, dal mito mariano al fascismo),

della svizzera Simone Mosch su Mass neurosis religion

e di Alessandro Portelli su Il papa e le Fosse Ardeatine.

Proprio per l'importanza di questi contributi l'editore sta

realizzando un nuovo libro con gli atti del convegno. Nel frattempo

consiglio alle persone non conformiste di leggere il bel lavoro

di Deschner: per sfogliarlo potete usare l'indice, scritto minuscolo.

Daniele Barbieri

Una

bella storia (durata 15 anni)

Eccola (la storia), iniziata 15 anni fa. E finita lo

scorso mese di ottobre.

Siamo nel 2001, Massimo Torsello viene a trovarci, si

propone di darci una mano facendo qualcosa da casa. Se

ne parla con Alex Steiner, il nostro webmaster, e salta

fuori la possibilità che qualcuno cominci a lavorare

all'archiviazione on-line della rivista. Max e Nadia iniziano,

numero dopo numero, a inviare ad Alex il frutto del loro

lavoro e un po' alla volta l'An-archivio cresce.

Ogni tanto pubblichiamo su “A” un appello

per rintracciare qualcuno che voglia dare una mano. E

in effetti qualcuno si fa vivo, Max lo “istruisce”

ma per una ragione o per l'altra tutti/e dopo poco rinunciano.

Finchè nel 2011 spunta il Sossi, nostro amico dagli

anni ‘70, ormai in pensione, che inizia a venire

due volta alla settimana, per mezza giornata, in redazione,

affiancandosi così a Max (che invece opera a casa

sua).

Risultato finale: nello scorso mese di ottobre il lavoro

è finito. Rispettivamente dopo 15 anni per Max

e dopo 5 anni per Sossi.

Si è trattato di un lavoro ciclopico, in tutto

venti anni di impegno continuativo, part-time, gratuito.

“La mia militanza” ha glissato con modestia

Max, venerdì 28 ottobre, durante la cena nella

trattoria qui vicino – presenti, oltre ai nostri

due “eroi” – la redazione e l'amministrazione

di “A” e i fotocompositori. Mentre Sossi,

al solito taciturno, non ha rilasciato dichiarazioni.

C'era anche Cesare, coltivatore diretto nel Pavese, senza

trattore ma con Carlotta: la sua prima volta in redazione.

Una bella pagina di costanza e volontariato, che permette

a chiunque nel mondo di avere disponibile, grazie al nostro

An-archivio, tutti i (412) numeri finora usciti di “A”.

Da un po' di tempo questo loro lavoro non è più

necessario, visto che quasi automaticamente con

la produzione del numero cartaceo risulta disponibile

anche la versione per l'An-archivio. Quasi, perchè

c'è sempre qualcosa da predisporre. se ne occupano:

Cinzia Piantoni in fotocomposizione, poi Cati Schintu,

che da anni e anni impegna tempo e dedizione per predisporre

i file di “A” per l'archiviazione elettronica,

infine il solito Alex Steiner, che effettua la messa on-line.

E a chi è legittimamente attento (come noi) alle

questioni e alle parità di genere, segnaliamo come

“A” abbia sia una web-mistress (Cati) sia

un web-master (Alex). Mica è da tutti.

Fine (per ora) della bella storia.

|

|