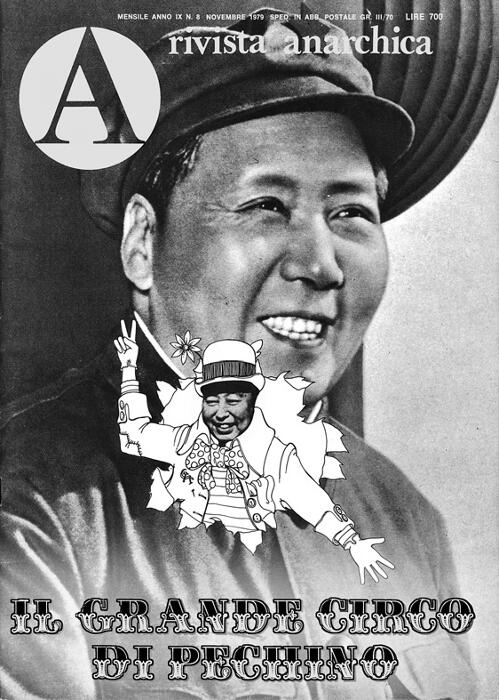

“Il grande circo di Pechino” è la scritta

che appare nella copertina del n. 78 (novembre 1979) di “A”.

Sullo sfondo, una foto del Grande Timoniere Mao-Tse-Tung. All'interno

un articolo-quadro di un redattore e tre documenti elaborati

da militanti anarchici cinesi sulle lotte degli studenti, la

condizione della donna e la situazione contadina. Tutti materiali

– come altri presenti su codesto numero di novembre –

provenienti dal Convegno internazionale di studi sull'autogestione

(Venezia – 28/30 settembre 1979) tenutosi poco prima

con buona partecipazione di pubblico e notevole qualità

dei numerosi dibattiti. Come spesso in occasioni simili, oltre

alle relazioni “ufficiali”, a margine dell'incontro

e nelle settimane precedenti e successive – grazie alla

sosta prolungata di numerosi relatori e militanti – si

è svolta una notevole attività di scambio di informazioni,

dibattiti, diffusione di documenti, in quell'epoca precedente

all'avvento del web.

Una relazione ripresa dal Convegno veneziano è quella

dello studioso jugoslavo Slobodan Drakulic (che più tardi

emigrerà in Canada, dove morirà) su “Burocrazia

e autogestione in Jugoslavia”. Ma l'articolo di apertura

della rivista è del torinese Piero Flecchia ed è

dedicato ai licenziamenti alla Fiat (titolo: “Il fantasma

di Valletta”), al quale segue un pezzo ironico sui papi

e la Chiesa cattolica. Lo firma Gabriele Roveda (con lo pseudonimo

“Palluntius”), allora e per qualche anno membro

della redazione di “A”.

Quattro dense pagine sono dedicate alla Sac, il sindacato libertario

tuttora esistente in Svezia: un'organizzazione non appartenente

all'Associazione Internazionale dei Lavoratori che raggruppa

alcuni sindacati di ispirazione anarco-sindacalista ma non questa

significativa organizzazione sindacale libertaria svedese, di

cui in un bel box si racconta la lunga storia. L'intervistato

(da Paolo Finzi, sotto le pseudonimo di Camillo Levi) è

Lars Tormbionsson, per un decennio segretario generale della

Sac. Il quale racconta dell'originale presenza di un sindacato

libertario e autogestionario non – come in genere si pensa

– in Paesi caratterizzati da forti diseguaglianze sociali,

ma nella Svezia di quegli anni, considerata una delle patrie

del relativo benessere e di una lotta di classe sicuramente

attutita. È un'esperienza storica molto interessante

questa della Sac, che prosegue tuttora e della quale torneremo

di sicuro ad occuparci.

Uno scritto non firmato, quindi redazionale, si occupa della

situazione all'interno delle carceri italiane e in particolare

delle differenze e della contrapposizione tra detenuti per fatti

di lotta armata (e dintorni) di fede marxista (a partire dagli

esponenti delle Brigate Rosse) e altri di impostazione libertaria.

Un tema che ricorre in quegli anni sulle colonne di “A”.

A quelle vicende non sempre – con l'occhio di oggi –

si guarda da parte della redazione con sufficiente spirito critico,

all'altezza di una lucida visione del contesto generale. L'attenzione,

in genere attenta e critica, data a quei fenomeni e a quelle

vicende – e anche a storie di singole persone –

testimonia certo la volontà della redazione di essere

orgogliosamente attiva e indipendente nell'attenzione critica

verso gli episodi di violenza “rivoluzionaria” e

di lotta armata.

Certo è che gli sviluppi di quei movimenti e anche tanti

episodi che sarebbero accaduti negli anni successivi accentuarono

di molto la nostra critica al lottarmatismo quale modalità

di possibile “avanzata” delle tematiche libertarie.

Senza se e senza ma, si sarebbe poi detto.

I conti con le drammatiche conseguenze di un attentato compiuto

da tre anarchici nel 1921 a Milano si colgono anche nella recensione

(non firmata, quindi anch'essa redazionale) del volume Mazurka

blu, scritto da Vincenzo Mantovani, che all'attentato al Teatro

Diana del marzo 1921 ha dedicato anni di ricerca storiografica

e poi la pubblicazione di un librone che da allora segna lo

stato dell'arte nella ricerca storiografica sul tema. Mantovani,

all'inizio del suo lavoro di ricerca, era venuto a trovarci

in redazione, tenendoci poi informati dei risultati del suo

impegno. Che non ha potuto fare luce chiara e completa su eventuali

responsabilità indirette (provocazione da parte delle

forze dell'ordine?), ma ha comunque illuminato la scena socio-politica

di quelle vicende.

|