L'aspetto magico dei media

A colloquio con Franco La

Cecla

Pochi

lavori sono stati dedicati all'aspetto “animistico”

dei media. Franco La Cecla colma questa lacuna parlandoci dei

media come rappresentazione di un medium, un mezzo per comunicare

con una presenza assente. Il telefono, la radio, il cinema,

la televisione, internet, i new media, i social network, postulano

una fede piuttosto singolare: che dall'altra parte del ricevitore

o dello schermo ci sia “qualcuno” della cui presenza

non possiamo dubitare, anche se la sua presenza effettiva non

c'è, non è con noi in carne e ossa. Pochi

lavori sono stati dedicati all'aspetto “animistico”

dei media. Franco La Cecla colma questa lacuna parlandoci dei

media come rappresentazione di un medium, un mezzo per comunicare

con una presenza assente. Il telefono, la radio, il cinema,

la televisione, internet, i new media, i social network, postulano

una fede piuttosto singolare: che dall'altra parte del ricevitore

o dello schermo ci sia “qualcuno” della cui presenza

non possiamo dubitare, anche se la sua presenza effettiva non

c'è, non è con noi in carne e ossa.

Una storia dei media dovrebbe iniziare proprio dalla storia

di questa fede e di queste “presenze” che si accettano

nella loro evanescente parzialità. Per parlare di queste

tematiche ho deciso di fare qualche domanda a Franco cogliendo

l'occasione che è da poco uscita una nuova edizione riveduta

e aggiornata di Surrogati di presenza. Media a vita quotidiana

(BèBert edizioni, Bologna, 2015, pp. 175, € 15,00).

La prima domanda che ti vorrei fare è cosa è

cambiato in questi dieci anni che ci separano dalla prima edizione?

E soprattutto per chi non l'ha letto perché chiami i

media surrogati di presenza?

Surrogati di presenza era la definizione che volevo dare ai

media in una chiave animistica che ne rivelasse la natura profondamente

perturbante.

A me interessava da un punto di vista antropologico fare emergere

l'aspetto del “fake” della presenza che i media

portano con sé fin dall'inizio. Non volevo dare a questo

“fake” un connotato per forza negativo. Anzi, ero

e sono molto ammirato dalla costruzione mitologica che sta dietro

ai media: come se essi presupponessero una nuova teologia. Quella

che postula che la “presenza” possa essere rappresentata

da una sua riduzione: la voce al telefono per l'intera persona,

l'immagine in Skype per la fisicità e via dicendo. Una

teologia modernista della incarnazione della presenza in “aggeggi”

che consentano ad essa di essere ubiqua. Una vera tentazione

faustiana che poi ho trattato nel mio romanzo “Falsomiele”

in cui porto alle estreme conseguenze il nostro desiderio di

ubiquità. A distanza di dieci anni dalla prima stesura

oggi le cose si sono radicalizzate ed accelerate. Ma una “critica”

alla società di Facebook e di Twitter è ancora

troppo moralista e non tocca i nodi vitali del nostro strano

bisogno di dissipare la nostra presenza fisica. Siamo in un

mondo sempre più disincarnato, ma allo stesso tempo è

come se la nostra carne stesse ritornando con una forza ed una

ineditezza mai vista prima, proprio perché il “fake”

dei media è stancante e frustrante.

L'avvento dei social network ha rivoluzionato l'esistenza

quotidiana di migliaia di persone in tutto il mondo, questo

che significato-portato antropologico può avere sulla

costruzione delle identità? Gli effetti sono uguali o

a seconda del luogo della cultura cambia l'utilizzo che si fa

dei new media?

Il vero problema dei media oggi è che promettono una

socialità che poi non mantengono se non in parte. È

come se avessimo facilitato molto gli appuntamenti, ma poi non

ci presentiamo. La questione della presenza che è al

centro del dibattito filosofico del '900 è ancora la

più pressante. In una cornice di dubbio sulle identità

cosa significa oggi “farsi presente”? Un imam che

predica alla televisione è certamente efficace, ma è

anche reso tale da uno strumento che sostituisce la sua presenza

fisica con una retorica dei media.

La mostruosità di Isis o di Abhu Graib sta proprio nell'essere

serva di una retorica dei media che rende la crudeltà

e il dolore altrui già “una citazione”. Tutti

i media stanno nell'ottica di una realtà riflessa che

è quella della citazione, del “richiamo”

e così rendono indifferente gli spettatori all'aspetto

terribile della violenza. E creano un'efficacia che è

tutta auto-referenziale. È lo stesso motivo per cui gli

adolescenti possono restare per anni nella bolla di Facebook

o di Instagram, perché in essa la forza del reale viene

sostituita ad un terribile deja-vu. Questo rallenta ogni

reazione e ogni rifiuto, rallenta lo scandalo e il non sopportare

la violenza. Nei media c'è una bradipizzazione della

coscienza ed il sostituire alle emozioni delle emozioni deja-vu.

Nel testo ci parli di una dimensione animista dei new

media... in che senso?

Mi interessa capire l'aspetto “magico” dei media,

quello che viene assolutamente taciuto dalle discipline della

comunicazione. Negli indigeni che incontrano per la prima volta

la tv o internet c'è ancora questa capacità di

lettura. I marchingegni mediatici sono una applicazione dell'idea

di evocazione e di “medium” di ogni spiritismo o

di ogni lavoro sciamanico. È magia bianca o nera a secondo

di come la si voglia leggere. Il primo a farci capire questo

è stato il Wittgenstein delle note al “Ramo d'Oro”

di Frazer, uno dei classici dell'antropologia ottocentesca.

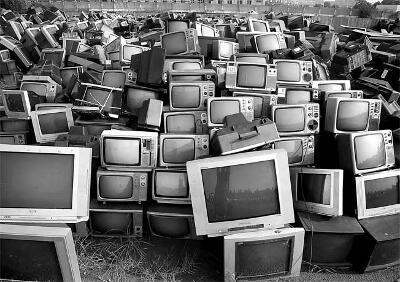

La scatola nera, il light on the box dello schermo ha

una archeologia che va tutta esplorata. Il problema è

che la categoria dell'animismo è stata screditata da

una certa antropologia dagli anni '70 in poi e solo ora ci si

accorge di quanto sia preziosa per capire alcuni aspetti della

ipermodernità.

Queste nuove tecnologie di comunicazione, di rappresentazione

di noi e degli altri sono degli specchi delle relazioni umane?

E quindi viviamo meglio o peggio?

Specchio è proprio un termine ambiguo. Perché

lo specchio è un riflesso e i media sono riflessi di

un riflesso nella logica della mimesi come è stata sviluppata

da Walter Benjamin, Renè Girard e Michael Taussig. Oggi

il mondo è investito da una “invidia mimetica”

per cui sono gli ex colonialisti a essere diventati un riflesso

degli ex colonizzati (come racconta un bellissimo documentario

di Jean Rouch, Le Maitres Fous). La stregoneria è un

dispositivo che rende attivi i riflessi come se essi fossero

un richiamo ad una realtà. Nei riti della stregoneria

si “performa” un livello parallelo alla realtà

che può agire su di essa come “richiamo”.

Proprio quello che accade nei media. Oggi le identità

sono “palleggiate” tra dominati e dominatori con

inversione, capitomboli, imitazioni e travestimenti. Dall'“hip

hop” che imita il mondo della finanza alle definizioni

di genere. Si è qualcuno come citazione di quacos'altro

o di qualcun altro.

Andrea Staid

|