|

genocidio degli armeni

Quando lo stato diventa un serial killer

di Francesco Berti / tavole di Paolo Cossi

Lo scorso febbraio abbiamo ricordato il centenario del massacro degli Armeni per mano turca. Nel corso di quest'anno, quelle tragiche vicende sono state ricordate in numerose occasioni - mai in Turchia, dove è reato il solo citarle. In queste pagine ne viene sottolineato il carattere statale e ideologico.

Sullo scorso numero di febbraio

(“A” 395), Luigi

Rigazzi ha riassunto, in un sintetico e incisivo articolo,

i principali avvenimenti relativi ai massacri patiti dal popolo

armeno tra fine XIX e inizio XX secolo. In particolare, l'autore

si è soffermato sugli eccidi architettati e posti in

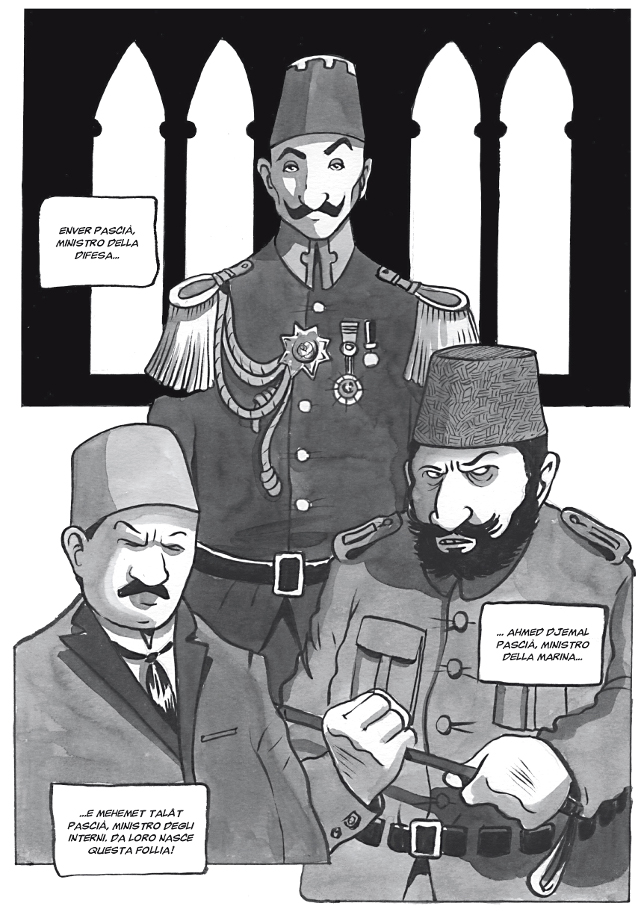

essere a partire dal 1915 dal Comitato di Unione e Progresso

(ttihad ve Terakki Cemiyeti), l'ala estremista

del partito dei Giovani Turchi che guidava, con polso dittatoriale,

il periclitante impero ottomano, in fase di inarrestabile decomposizione.

Sia consentito, al termine del centenario dello Metz Yeghérn (“Grande Male”), espressione con cui gli armeni designano il genocidio del 1915, ritornare sul tema con alcune brevi riflessioni.

Il massacro degli armeni si presta ad una lettura libertaria capace di dar conto non solo della dinamica di quegli eventi sul piano interno, ma anche nella loro dimensione geopolitica, alla luce del contesto internazionale nei quali occorsero, su un piano spaziale, e di analoghi episodi che li precedettero e li seguirono, su un piano temporale.

Mi riferisco, in particolare, al carattere statale e ideologico del genocidio. Lo sterminio degli armeni attuato dal Comitato di Unione e Progresso fu uno sterminio di Stato, che il potere politico attuò contro una parte considerevole dei propri stessi cittadini: quei cittadini che, sul piano giuridico, esso era tenuto a proteggere dalla violenza. La principale autogiustificazione del potere dello Stato si fonda in effetti proprio su questa considerazione e promessa, che senza il monopolio della violenza e del diritto la società si disgregherebbe a causa della violenza dei privati. Ma la violenza dei privati è ben meno offensiva di quella dello Stato, quando esso voglia servirsene per opprimere i suoi sudditi.

Analogie e differenze

Sotto questo riguardo, il genocidio armeno si differenzia ad esempio, sul piano qualitativo, dagli stermini degli Stati coloniali europei nelle Americhe a partire dalle scoperte geografiche e soprattutto in Africa tra fine Ottocento e inizio Novecento. Eccidi altrettanto orribili e condannabili, naturalmente, ed egualmente mortiferi per chi li ha subiti, ma diversi nelle loro cause e finalità. Spesso compiuti contro popolazioni civili inermi, essi furono in altri casi frutto di guerre tra gruppi combattenti, sia pure condotte con una tecnologia militare che dava agli aggressori un vantaggio incolmabile sugli aggrediti. In ogni caso, gli stermini furono l'effetto di conquiste imperiali di territori le cui popolazioni indigene erano considerate e trattate dai colonizzatori come subumane. Con lo sterminio degli armeni si ha, da questo punto di vista, un salto di qualità, perché lo Stato individua un nemico interno in una determinata categoria di cittadini che gode, sul piano formale, degli stessi diritti degli altri cittadini di quello Stato, e decide di eliminarla fisicamente, manu militari.

Sotto questo punto di vista, il genocidio armeno inaugura, per così dire, quello che lo scrittore russo Vasilij Grossman ha definito il secolo della massima violenza dello Stato sull'uomo, il Novecento, e deve essere posto a confronto, in un paragone volto a individuare analogie e differenze, con altri fenomeni analoghi che, quanto a dimensioni, mezzi di attuazione e finalità, si sono ripetuti in contesti diversi nel secolo trascorso. In quanto sterminio “interno”, il genocidio armeno può essere per alcuni aspetti accostato con lo sterminio dei kulak attuato dal regime sovietico e in particolare con la carestia indotta ordinata da Stalin in Ucraina nel 1932-33 o con lo sterminio attuato dai Khmer rossi in Cambogia tra il 1976 e il 1979, omicidi di massa che però furono perpetrati su base prevalentemente classista. Il genocidio armeno costituisce un precedente anche per lo sterminio degli ebrei d'Europa attuato dalla Germania nazista, ma da un altro punto di vista, in quanto avvenne, come quello, su basi razziali. Tuttavia, in questo caso la differenza consiste nel fatto che i tedeschi non attuarono un piano di sterminio solo contro popolazioni che risiedevano nel proprio territorio, ma anzi principalmente contro comunità venute a ricadere sotto la loro giurisdizione a seguito della guerra di conquista mondiale che essi avevano scatenato.

Il carattere statale del genocidio

Il carattere statale del genocidio armeno è rilevante anche sotto un altro punto di vista, che spiega tra l'altro la riluttanza dei governi turchi attuali nel riconoscerlo come tale. Lo sterminio degli armeni fu infatti uno sterminio di uno Stato che non era ancora uno Stato, di uno Stato in fieri, di quello Stato che è oggi la Turchia moderna, la quale stava appunto vivendo il passaggio da un impero plurinazionale e plurietnico a uno Stato nazionale, sul modello europeo quanto alla conformazione geografica ed etno-culturale. Come ha scritto Rudolf Rocker, è lo stato che crea la nazione, non la nazione che crea lo stato.

La Turchia moderna è in un certo senso “figlia” di quel genocidio – anche se naturalmente non ne ha alcuna responsabilità –, in quanto l'ascesa al potere, dopo la fine della prima guerra mondiale, di Mustafa Kemal, ex giovane turco e fondatore appunto dello Stato nazionale turco, sarebbe stata impossibile senza la perdita “esterna” di quei territori che, nel 1915, facevano ancora parte dell'impero ottomano ma nei quali i turchi rappresentavano, sul piano etnico, una minoranza nazionale; soprattutto, non sarebbe stata possibile senza la gigantesca pulizia etnica “interna”, sviluppatasi in un genocidio, di quella parte del territorio in cui risiedeva una forte minoranza religiosa e nazionale, la cui stessa esistenza metteva in discussione l'idea di uno Stato etnicamente e religiosamente omogeneo, così come era concepita dai leader del Comitato di Unione e Progresso. È un fatto che Kemal abbia potuto compiere la sua notevole impresa unificatrice in virtù delle condizioni create dal conflitto mondiale e in specie del “lavoro sporco” che, sul piano interno, avevano condotto i nazionalisti turchi contro la popolazione armena e altre minoranze, cristiane e non cristiane. Come ha scritto uno dei grandi storici del genocidio armeno, Taner Açkam, il genocidio costituisce il vizio all'origine dello Stato turco ed è tanto più difficile da ammettere, da parte di questo Stato, in quanto intacca e lede – mostrando la “nudità” del re – il mito delle origini di cui si fregiano tutti gli Stati.

Il carattere ideologico

Il carattere ideologico del genocidio armeno non è meno significativo. Esso è legato alla, ma anche distinto dalla, sua dimensione statale, la quale può assumere molte forme: sempre autoritarie, da un punto di vista libertario, ma non sempre necessariamente sterminatrici o genocidarie.

I Giovani Turchi, una nebulosa di correnti diverse, più che un partito politico nel senso stretto del termine, compiono una rivoluzione liberaleggiante nel 1908, con l'appoggio determinante di consistenti settori delle minoranze nazionali e religiose (greci, armeni, ebrei etc.), depongono il sultano “rosso” (del sangue armeno) Abdul Hamid II e ripristinano la Costituzione del 1876 e la quasi parità giuridica per tutti i sudditi dell'impero. Compiono questa operazione nel nome dei valori egualitari e libertari della Rivoluzione francese, a cui proclamano di ispirarsi, ma in realtà si apre subito al loro interno un dibattito tra la corrente più filoccidentale e libertaria e quella nazionalista, che va sviluppando una ideologia nazionalista e razzista che prende a modello quanto di più becero stava producendo l'Europa di fine Ottocento. La dinamica interna che porta alla vittoria della componente nazionalista e antioccidentale su quella democratica, liberale e moderna è solo in parte spiegabile con la pressione esterna che le voraci Grandi Potenze europee, molto più smaniose di accaparrarsi gli ultimi brandelli dell'impero ottomano che di difendere i suoi sudditi cristiani, esercitano sui nuovi padroni della Turchia. Il fatto è che i Giovani Turchi vengono solo lambiti dalla modernità e dai suoi valori, la potenza radioattiva della civiltà occidentale fa sì che essi ne imitino alcuni tratti esteriori, senza mai farne davvero proprio lo spirito. La strada al genocidio è aperta quando la componente filoccidentale viene sconfitta e prevale la tentazione nazionalista, che trova incarnazione nella fazione più estremista del partito, il Comitato di Unione e Progresso. Quest'ultimo individua nel nazionalismo la religione politica in grado di salvare l'impero in disfacimento e nella purezza etnica l'obiettivo politico da perseguire con ogni mezzo.

Nazionalismo radicale e guerra

I leader del Comitato sono in buona parte atei e massoni, che

mantengono della tradizione musulmana soprattutto la distinzione

disegualitaria tra fedeli e infedeli. Essi abbandonano, però,

l'antica visione islamista del rapporto tra maggioranza e minoranza,

rielaborata anche in ambito ottomano, che era connessa a questa

distinzione. Nell'ottica della dhimma, il non-musulmano,

in quanto infedele, è, per ciò stesso, un inferiore

e deve essere tenuto a distanza dalla umma, dalla comunità

dei fedeli. Intorno agli infedeli va tirato una sorta di cordone

sanitario, ma proprio per questo l'infedele non può essere

pensato nei termini dell'assimilazione, la minoranza religiosa

vive in uno statuto giuridico di inferiorità ma le sono

riconosciuti dei diritti, una certa autonomia, un ruolo economico.

Tutto questo scompare nella visione dei membri del Comitato

di Unione e Progresso e questo spiega perché alcuni osservatori

occidentali, quando la svolta in senso nazionalista dei Giovani

Turchi fu compiuta, intorno al 1910, predissero che il loro

atteggiamento nei confronti delle minoranze sarebbe stato ben

più radicale e sanguinario di quello, già di per

sé distruttivo, del vecchio despota Abdul Hamid: questo

feroce assassino aveva certamente fatto sterminare 200.000 armeni

tra il 1894 e il 1896, ma la cancellazione di un intero popolo

dalla carta geografica non era nelle sue intenzioni perché

non rientrava in quella visione islamista che, pure in una curvatura

estrema ed estremamente tirannica, gli era propria.

La politica genocidaria fu concettualmente resa possibile, dunque,

dalla svolta ideologica dei Giovani Turchi, che si allontanarono

sia dalla visione religiosa tradizionale di stampo islamista,

sia dalla modernità liberaldemocratica, abbracciando

una visione del mondo nazionalista e panturchista, secondo cui

la trasformazione radicale e utopica della società doveva

essere attuata attraverso l'omogeneizzazione etnica a l'assimilazione

forzata dell'elemento non turco a quello turco.

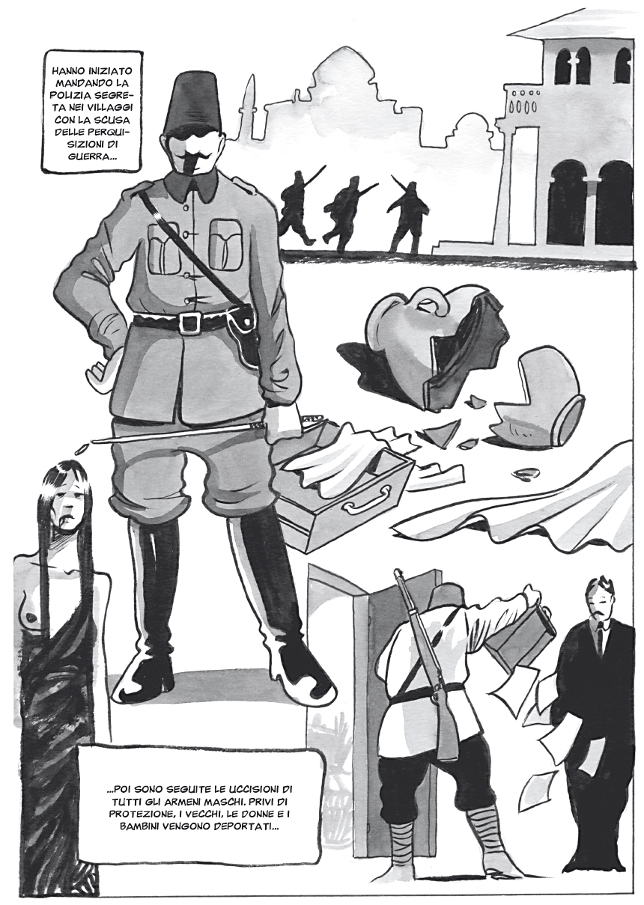

La guerra mondiale, alla quale la Turchia entrò a fianco

dell'alleato tedesco fu dunque l'occasione, e non la causa,

dello sterminio e della deportazione degli armeni, così

come è stata l'occasione, e non la causa, degli eccidi

attuati da Lenin, Stalin, Hitler e altri sterminatori di popoli.

Questi, come già i membri del Comitato di Unione e Progresso,

hanno sempre fatto ricorso alle teorie cospirative e al meccanismo

del capro espiatorio per giustificare e attuare, sulla base

di circostanze che in realtà loro stessi avevano creato,

omicidi di massa e deportazioni di popolazioni.

Né deve essere considerata casuale l'alleanza della Turchia,

alle soglie dell'entrata in guerra, con la Germania. Benché

osteggiata da diversi esponenti del Comitato, essa fu in realtà

la scelta più coerente con la strada del nazionalismo

imboccata dalla dittatura unionista. Di tutti i paesi europei,

la più ubriaca di nazionalismo, la più incline

a tradurre in termini politici la rivolta romantica contro la

modernità e la più determinata a coltivare sogni

megalomani di egemonia mondiale era, già allora, la Germania,

che inviò immediatamente una squadra scelta di addestratori

militari per riorganizzare e rendere più efficiente l'esercito

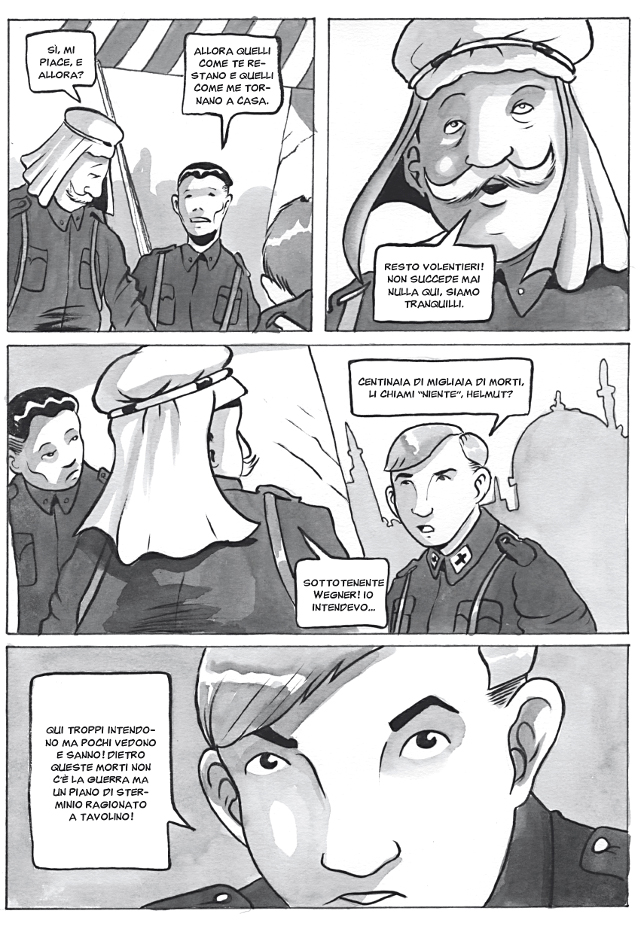

turco. Benché lo Stato tedesco non possa essere ritenuto

in alcun modo direttamente responsabile dello sterminio degli

armeni, non fece neppure nulla per impedirlo o fermarlo e anzi

fece molto per nasconderlo, seguendo una cruda e cinica logica

di realpolitik.

Il nazionalismo radicale deve in conclusione essere ritenuto

la vera origine intellettuale del genocidio armeno; la guerra

mondiale, che sviluppò e tradusse in pratica l'idea di

annientamento totale del nemico, preventivamente spogliato di

ogni umanità, fece il resto.

Francesco Berti

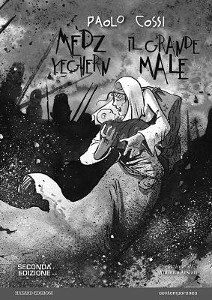

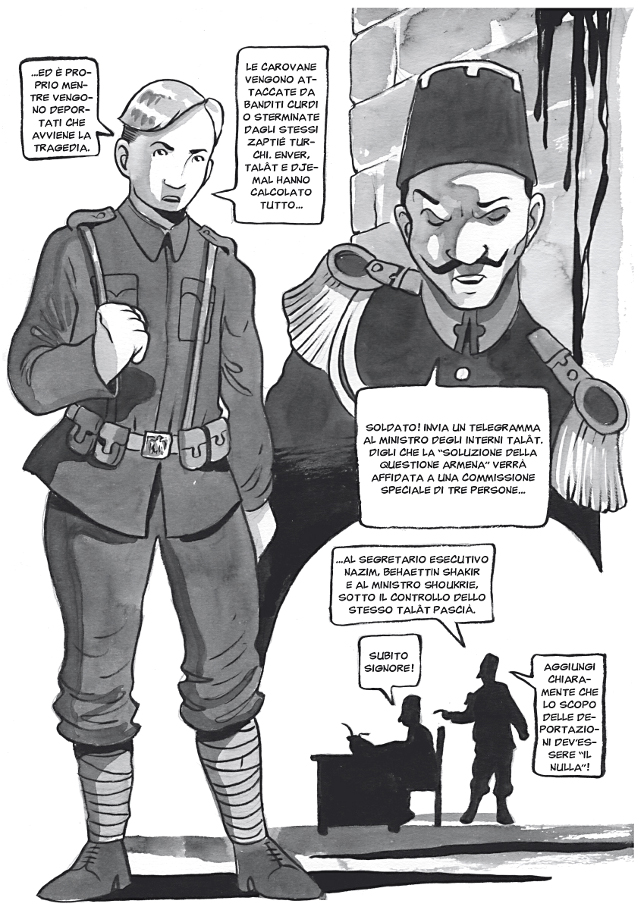

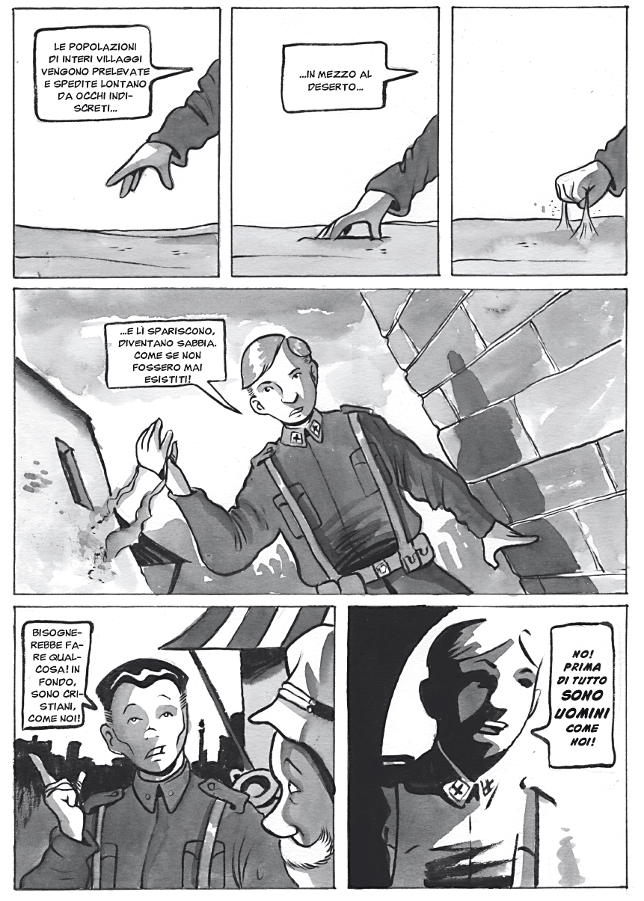

Il

grande male

Pubblichiamo

qui di seguito alcune tavole tratte dal volume di Paolo

Cossi Medz Yeghern, il Grande Male (seconda edizione,

luglio 2015, Hazard Edizioni, pp. 144, € 14,50),

originariamente uscito nel 2007 e pubblicato anche in

sardo, francese, spagnolo, olandese e coreano. Si ringrazia

l'editore per la cortese disponibilità.

|

|