Un mondo di condivisione

Anche su questo numero della rubrica torno su un tema che ho

trattato ormai più volte, il dono e la condivisione.

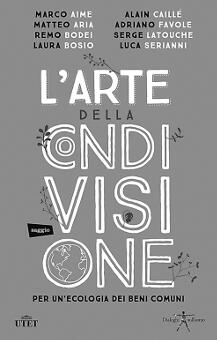

Questa volta prendo spunto da una pubblicazione curata da uno

dei migliori festival italiani, I dialoghi sull'uomo

di Pistoia diretti da Giulia Cogoli. Si tratta di un agile volume

dal titolo esplicativo; L'arte della condivisione. Per un'ecologia

dei beni comuni (UTET, 2015). In questo testo di sole 113

pagine trovano spazio numerosissimi spunti anche perché

è un'opera collettanea di ben otto autori. Cercherò

brevemente di parlare degli spunti più interessanti dei

vari autori che hanno scritto nel testo.

Il libro si apre con la penna di un caro amico antropologo Marco

Aime, il suo pezzo potrebbe sembrare un fuori tema perché

al lettore che prende in mano questo testo sulla condivisione

verrebbe subito da pensare alle società primitive, a

Malinowski e il suo kula, quello scambio simbolico di

doni effettuato nelle isole Trobriand (nell'Oceano Pacifico)

tra le popolazioni di queste isole che è basato su un

rapporto di fiducia, oppure potremmo pensare alle trattazioni

di Pierre Clastres e invece Aime inizia il suo scritto con una

citazione di intellettuali antifascisti al confino. Precisamente

prende in prestito le parole di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi

ed Eugenio Colorni che confinati dal regime fascista a Ventotene

redassero in quelle lunghe giornate di prigionia un testo importante:

Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto,

quello che è passato alla storia come il Manifesto

di Ventotene.

In

questo scritto mentre in tutto il mondo si combattevano feroci

e decisive battaglie contro il nazismo, questi antifascisti

riflettevano su come porre fine non solo ai totalitarismi, ma

anche all'egemonia del capitale seguendo una via nuova, che

superasse gli interessi particolari dei singoli stati. Quella

che si immaginavano era un'Europa, un mondo per tutti, un mondo

di condivisione, pace ed uguaglianza. A questo punto capiamo

perché lo scritto di Aime non solo non è un fuori

tema ma è anche un ponte con il contemporaneo, con quello

che è sotto i nostri occhi quotidianamente, ovvero un

mondo che non è stato in grado di creare uguaglianza

e condivisione e in questo testo l'autore sostiene con forza

che o cambiamo rotta e lavoriamo tutti insieme per creare un

mondo di accoglienza e condivisione come quello sognato dagli

antifascisti di Ventotene, o cominciamo a costruire un progetto

di solidarietà diffusa e il riconoscimento di tutti gli

individui come esseri umani oppure il futuro sarà tragico. In

questo scritto mentre in tutto il mondo si combattevano feroci

e decisive battaglie contro il nazismo, questi antifascisti

riflettevano su come porre fine non solo ai totalitarismi, ma

anche all'egemonia del capitale seguendo una via nuova, che

superasse gli interessi particolari dei singoli stati. Quella

che si immaginavano era un'Europa, un mondo per tutti, un mondo

di condivisione, pace ed uguaglianza. A questo punto capiamo

perché lo scritto di Aime non solo non è un fuori

tema ma è anche un ponte con il contemporaneo, con quello

che è sotto i nostri occhi quotidianamente, ovvero un

mondo che non è stato in grado di creare uguaglianza

e condivisione e in questo testo l'autore sostiene con forza

che o cambiamo rotta e lavoriamo tutti insieme per creare un

mondo di accoglienza e condivisione come quello sognato dagli

antifascisti di Ventotene, o cominciamo a costruire un progetto

di solidarietà diffusa e il riconoscimento di tutti gli

individui come esseri umani oppure il futuro sarà tragico.

Il secondo saggio è invece una conversazione tra Adriano

Favole e Matteo Aria che ci espongono le differenze che passano

tra dono e condivisione e ci spiegano anche con semplici esempi

perché la condivisione è una componente importante

del legame sociale. In questo testo si sottolinea come la ricerca

dell'utile non possa essere l'unica spiegazione del comportamento

umano. A differenza del dono però, la condivisione non

implica il possesso e neppure l'obbligo di ricambiare, la condivisione

caratterizza tutte quelle situazioni in cui gli “io”

si dissolvono in un “noi”. Gli autori di questo

saggio sottolinenao i pericoli di un'economia del dono e si

fanno sostenitori del concetto più aperto e libertario

di condivisione.

Il terzo saggio scritto da Remo Bodei filosofo della UCLA di

Los Angeles si chiede se è un utopia l'idea di un mondo

condiviso. Nel suo scritto analizza il cambiamento delle “nostre”

città e si pone delle domande sulla condivisione dei

beni primari, la sua conclusione partendo da una citazione di

italo Calvino tratta da Le città invisibili è

che sicuramente vorremmo tutti vivere in una città che

realizzi i desideri dei cittadini, favorire una condivisione

di forme di vita tra loro compatibili anche differenti ma non

antagonistiche, insomma un ideale assolutamente da perseguire

ma con la consapevolezza della sua difficoltà.

Andando avanti nel testo troviamo il contributo del filologo

e linguista Luca Serianni che apporta un'analisi della condivisione

linguistica nel nostro paese, una condivisione che prende l'avvio

dal passato, dall'“italiano pidocchiale” del XVI

secolo, una negazione di una purezza originaria anche nel campo

linguistico che come tutti i fenomeni culturali sono sempre

in dialogo con l'altro.

Non poteva mancare un ragionamento del teorico della “decrescita

felice” Serge Latouche Il filosofo ed economista francese

analizza il rapporto tra ecologia, economia e filosofia. Per

Latouche quello che sta accadendo in campo ambientale, economico

e sociale, è il risultato di una concezione di progresso

che non tiene conto dei limiti naturali e temporali e che alla

cooperazione sostituisce la competizione ed il conflitto. Bisogna

invertire la rotta prima di altre emergenze e disastri a cui

potrebbero corrispondere svolte autoritarie, il cambiamento

è ancora possibile ma ciò implica una metamorfosi

culturale ed una presa di coscienza urgente sull'importanza

del concetto della condivisione in senso profondamente sociale

e comunitario. Concorda con Lautouche un altro autore Alain

Caillé che da più di trent'anni anima La Revue

du M.A.U.S.S. (Movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali)

sviluppa quello che definisce un “paradigma del dono”,

seguendo il famoso Saggio sul dono di Marcel Mauss, in cui ritiene

vadano cercati non soltanto i fondamenti possibili di una scienza

sociale in generale, ma anche le basi di un'alternativa ideologica

al neoliberismo. Secondo Caillé non avremo nessuna possibilità

di vincere il capitalismo finanziario e speculativo –

che è il principale responsabile delle crisi economiche,

sociali, ambientali e morali che stiamo vivendo – se non

sapremo prospettare un altro modo di pensare e di abitare il

nostro mondo.

Saggio stimolante quello di Laura Bosio docente di tecnica della

scrittura che attraversa la tradizione letteraria ponendo come

filo conduttore il concetto di condivisione con l'altro attraverso

la partecipazione. Una partecipazione data dallo sguardo che

implica l'apertura nell'altro e la sconfitta della solitudine.

Gli occhi aperti sull'individuo come forma di attenzione che

porta ad indagare di continuo ciò che succede intorno

alle relazioni umane con la consapevolezza che deriva dal guardare

rendendosi conto di ciò che si vede. La scrittrice prende

in esame la poetica, lo spirituale e la letteratura per descrivere

ciò che nell'uomo è una forma naturale e innata

di empatia: il sentire l'altro con gli occhi, il condividere

gli sguardi.

Un saggio ricco di riflessioni, tanti ingredienti per riflettere

sulla possibilità di costruire un mondo di condivisione

e non di profitto e sfruttamento. L'arte di condividere è

una strategia importante e di grandissima attualità.

La condivisione, il mettere in comune risorse e opinioni, è

alla base della convivenza umana e animale. Elemento costitutivo

dell'umanità e di molti aspetti della contemporaneità,

il condividere si contrappone all'individualismo possessivo,

alla competizione e al consumismo.

Andrea Staid

|