Dibattito

ricerca scientifica.3/ La scienza è legata ai sistemi

di dominio Dibattito

ricerca scientifica.3/ La scienza è legata ai sistemi

di dominio

Allo scopo di precisare alcuni punti del dibattito sulla ricerca

scientifica e su quella che potrebbe essere una prospettiva

anarchica (“Facciamola finita con la ricerca scientifica”),

emersi dalla lettura degli interessantissimi contributi di Lorenzo

Coniglione (“A” 401, “Dibattito

ricerca scientifica.1/ Appropriarsi della scienza”)

e Massimiliano Barbone (“A” 401, “Dibattito

ricerca scientifica.2/ Ma la scienza va socializzata”),

ecco alcune riflessioni che vanno a completare il mio articolo

pubblicato sul numero 397 di “A”, dal titolo: “Basta

con la ricerca scientifica!”.

In effetti si può sostenere che la scienza non sia “legata

in modo inestricabile ad un sistema di dominio”, come

fa Coniglione. È difficile contestare quell'“inestricabile”...

Tuttavia, internet, il web e gli algoritmi attuali, solo per

fare tre esempi che si basano su uno sfruttamento tecnico diretto

di scoperte scientifiche come la cibernetica di Norbert Wiener,

sono stati proprio pensati e realizzati da entità che

discendono da un sistema di dominio: l'esercito statunitense

per internet, il Centro europeo per la ricerca nucleare per

il web, le banche d'affari e gli Stati (tra gli altri) per gli

algoritmi più potenti. I contributi della teoria critica

dopo Auschwitz e Hiroshima, in proposito, mi sembrano incontrovertibili:

dal 1945 la scienza si è posta quasi integralmente al

servizio di ciò che ci opprime (la filiale tedesca della

IBM aveva preso parte alla “gestione amministrativa”

dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio...).

Propongo di dire più precisamente che “Fino

ai giorni nostri, la scienza è stata legata in modo

inestricabile ad un sistema di dominio”. Il che non significa,

naturalmente, che sarà sempre così, ma bisogna

inevitabilmente chiedersi perché, fino a questo momento,

la scienza impernia le proprie ricerche più sul versante

di ciò che ci opprime che sul versante di ciò

che ci libera...

Nel mio articolo pubblicato

sul n. 397 di “A”, ho fatto riferimento alla

tesi di Lewis Mumford di una Megamacchina come sistema di dominio

fondato sulla scienza. Il che non impedisce che si possa impostare

un approccio scientifico e al tempo stesso non dominatore, se

non addirittura antiautoritario; ma allora il dilemma è

politico: se una simile scienza può esistere o esiste

già, com'è possibile che essa sia così

marginale, e che solo la scienza legata agli apparati di dominio

monopolizzi i contributi alla ricerca? (Così vanno le

cose in Francia e mi sembra che negli Stati Uniti sia ancor

peggio...). Perché viene investito tanto denaro negli

OGM, nel nucleare (in Francia il nuovo reattore di Flamanville

costerà miliardi di euro...), negli algoritmi finanziari,

e niente nella ricerca per migliorare i recipienti che utilizzano

l'energia solare per trasformarla in energia termica, per esempio?

Perché gli scienziati che lavorano all'elaborazione di

una scienza non dominatrice non sono maggiormente presenti e

ascoltati?

Il rischio che si corre nel non fornire risposte soddisfacenti

a tutte queste domande non rivela forse che si crede in una

futura età dell'oro, nella quale la scienza sarebbe interamente

al servizio del non-dominio, una scienza anarchica e un'età

dell'oro che non abbiamo alcuna probabilità di vedere

un giorno realizzate nella misura in cui il primo nodo da sciogliere

è proprio quello del dominio? Mi sembra che sia la questione

cui giunge anche Coniglione, ma attraverso vie differenti. Ma

allora, rispondiamo a questo quesito scomodo: siamo condannati

a pensare che oggi serve il dominio, e dunque ivi comprese

la scienza e le sue applicazioni tecnologiche; di conseguenza,

invece di rifiutare semplicemente in modo astratto il dominio,

potremmo porci nella prospettiva che tende all'anarchia

e lavorare nella direzione di un cambiamento di ciò che

ci opprime nel senso di una minore oppressione, il che implica

il fatto che non dobbiamo illuderci sulla natura della scienza

oggi, che è uno strumento al servizio della dominazione.

Potremmo costruire, dunque, una teoria che rifiuti e respinga

la scienza dominatrice, e metterla in pratica rifiutando ciò

che ciascuno di noi si sente in grado di rifiutare e respingere,

dai telefoni cellulari fino al cibo geneticamente modificato,

dai farmaci allopatici ai treni ad alta velocità. In

sintesi, indirizzare la tecnoscienza verso la rottura di ciò

che la lega all'apparato di dominio. Una moratoria, auspicata

da David Watson, o la fine della ricerca scientifica (se ciò

si verificasse) aiuterebbero enormemente! È un punto

che vorrei sviluppare in un prossimo articolo per “A”,

sul matematico anarchico Alexandre Grothendieck.

Inoltre tengo a precisare che, come ha detto bene Coniglione,

non sono affatto un primitivista, proprio perché, nutrendomi

per lo più dei prodotti del nostro orto e della raccolta

di piante selvatiche locali, sono consapevole del fatto che,

in caso di un cataclisma industriale globale, per esempio, il

primitivismo porterebbe a una violenza devastante per accaparrarsi

il cibo disponibile. Pierre Clastres, che spesso viene citato

in questa rivista, in Archéologie de la violence,

ha ampiamente dimostrato che il paleolitico non è certamente

una soluzione emancipatrice.

Quanto poi a ciò che rileva Barbone, in effetti si può

pensare che una scienza unificata, su cui in particolare è

imperniata oggi la ricerca degli astrofisici, non impedirebbe

altri modi di spiegazione del mondo. Ma purtroppo la sua ipotesi

è arbitraria: è evidente come la spiegazione scientifica

dell'universo ha letteralmente spazzato via qualsiasi altra

spiegazione, in particolare quella religiosa, nel corso del

XX secolo, provocando, come reazione, l'attuale ritorno alla

religione nelle peggiori forme di fanatismo (dai cattolici e

protestanti statunitensi all'islam e al giudaismo). La questione

vera è: gli scienziati sono disposti a capire e accettare

spiegazioni del mondo diverse dalle loro? La lettura approfondita

di Stephen Hawking, astrofisico iperpresente sui media, tra

gli altri, mi ha convinto del contrario, così come ne

era stato convinto Grothendieck dagli anni settanta in poi.

Precisiamo qualcosa sull'autonomia della scienza. Lo stesso

Stephen Hawking spiega che oggi, una persona molto colta non

può sperare di abbracciare tutte le conoscenze umane,

mentre, all'epoca di Newton, ciò era ancora possibile.

Il che significa, secondo lo stesso Hawking, che ogni scienziato

può, al massimo, conoscere alcuni campi di ricerca, e

non può più avere l'ambizione di trasmettere le

proprie conoscenze a una parte significativa della popolazione.

(Sottolineiamo che Hawking compie un grande sforzo in questa

direzione.) Gli scienziati più brillanti operano ormai

in un ambito che li rende di fatto autonomi a livello della

loro scienza. Grothendieck era convinto che al massimo dieci

persone al mondo erano in grado di capire le sue ricerche negli

anni sessanta-settanta. È anche in questo senso che la

scienza è diventata autonoma dagli essere umani, ormai

incapaci di capire a fondo le ricerche in campo astrofisico,

genetico o in materia di algoritmi matematici, senza dimenticare

la fisica nucleare e certe forme di medicina, solo per fare

gli esempi più eclatanti.

Io non credo che la scienza debba preoccuparsi soltanto di sapere.

Anche in questo caso, la lettura di Hawking potrebbe convincere

qualsiasi persona con un briciolo di sapienza che, se questo

astrofisico è rappresentativo della casta cui appartiene,

e purtroppo sembra che lo sia, allora significa che queste persone

sono già da adesso su un pianeta diverso dal nostro.

Tra le altre stranezze sulle quale lavorano in parecchi, Hawking

chiede: “Perché ci ricordiamo del passato e non

del futuro?” A dimostrazione di quanto ciò sia

assurdo, di quanto significhi ignorare il significato delle

parole (passato, futuro, ricordo) e la dialettica più

elementare, è il fatto che gli odierni scienziati, o

meglio una parte di essi, sono assolutamente privi di sapienza.

La scienza dovrebbe invece preoccuparsi di valutare se sta producendo

sapienza, e la risposta, attualmente, è no.

Infine, la scienza attuale non può più essere

olistica proprio in ragione della complessità. Ma

Barbone dice bene: la scienza, di per sé, dovrebbe esserlo.

Anche per me è una cosa evidente. Tuttavia resta da sapere

se può diventarlo prima dell'età dell'oro dell'anarchia,

ma io non lo credo. Di qui la tesi di una vita protesa

verso l'anarchia, e allora tutti insieme, sì proprio

tutti, mettiamoci al lavoro per indirizzare la scienza

verso una politica di non-dominio.

Fermare la ricerca scientifica non significa gettare la scienza

alle ortiche – anch'io utilizzo la scienza così

com'è attualmente – ma arrestare la sua folle corsa

verso la complessità, l'iperspecializzazione e l'autonomia

dei percorsi di ricerca, in relazione ai bisogni reali dei bambini,

delle donne, degli uomini e degli esseri viventi di questo pianeta.

E tentare di tornare a una scienza dedicata unicamente ai bisogni

degli esseri umani e alla loro emancipazione.

Philippe Godard

Francia

traduzione di Luisa Cortese

Come possiamo concepire un ordine libertario?

Come possiamo concepire un ordine libertario?

1. Come possiamo concepire un ordine libertario? Il suo primo

requisito è che non deve avere natura coercitiva. Ma

può, questo requisito, estendersi ai comportamenti umani

che, per essere liberi, non sopportano alcun limite? In altri

termini: può esistere un ordine libertario che, senza

scivolare nel caos, eviti la repressione dei comportamenti più

sfrenati? Come caso esemplare di comportamenti privi di limite

o sfrenati, consideriamo le passioni umane. Qualcuno efficacemente

ha detto: Tutte le passioni esagerano, e sono passioni perché

esagerano. Una relazione umana può essere innescata

da passioni quali aggressività, ambizione, avidità,

gelosia o invidia, non meno che da passioni quali amore, gioco

o immaginazione. Sarebbe insensato provare a controllare la

direzione dei flussi, poiché anche le passioni che alcuni

giudicano viziose, pericolose o perfino distruttive, conferiscono

significato alla nostra vita e motivazione alle nostre azioni.

Inoltre, ovviamente, una società libertaria non può

controllare le passioni; deve aprirsi alla vertigine (pericolosa

e talvolta spiacevole) della libertà.

2. La domanda posta all'inizio può ricevere una risposta,

che illustro mediante due metafore. Un'automobile può

lanciarsi in una corsa “selvaggia”, che trascura

limiti e vincoli, anche non avendo un assetto meccanico equilibrato

e un impianto di freni funzionante. Ma per raggiungere un'elevata

velocità, l'automobile deve mantenersi sulla strada

asfaltata; e se desidera prolungare la corsa, accelerando dopo

la curva, deve ricorrere ai freni. Ne segue che la sua

corsa non è mai del tutto “selvaggia”: al

contrario, è proprio il controllo su strada che le permette

di proseguirla e di accentuarne la velocità. Allo stesso

modo una passione richiede, per esprimersi pienamente e per

durare, meccanismi omeostatici: essa è sì sfrenata,

ma non perché priva di freni. Le passioni capaci

di attraversare l'intera vita sono quelle che si autolimitano,

non perché subiscono qualche vincolo esterno, ma al

contrario per meglio esprimersi. Una passione può

scatenarsi ed essere distruttiva, ma non fino al punto da distruggere

il soggetto e il gruppo sociale: se così facesse, distruggerebbe

in effetti se stessa. Nessun potere l'addomestica; è

il suo stesso “correre” che la fa stare sulla strada

e le fa usare i freni.

3. Sto dunque descrivendo un meccanismo grazie al quale le passioni

si autolimitano senza subire repressione o imbrigliamento. Esse

contengono non i propri eccessi, ma la loro distruttività

personale e sociale, senza usare le briglie della coercizione

oppure quelle della persuasione. Ma vi un'ulteriore difficoltà:

in molti casi, le passioni contrastano l'una con l'altra. Se

esse “cozzano” l'una con l'altra, come può

mantenersi un ordine libertario? Per rispondere introduco un'altra

analogia con la circolazione stradale.1

Negli ultimi anni, in numerosi paesi la regolazione del traffico

misto (autoveicoli, motoveicoli, biciclette e pedoni) ha visto

il declino dei semafori agli incroci e la diffusione delle rotatorie.

La gestione dei flussi di traffico da parte dei semafori è

basata su una logica binaria: con il verde si transita, con

il rosso si aspetta. Piuttosto, le rotatorie funzionano come

i pattinatori che su una pista affollata coordinano le rispettive

traiettorie per non urtarsi: ogni guidatore, percependo il pericolo,

è vigile e pragmatico; non passa quando gli spetta, bensì

quando è sensato farlo (il pedone o la bicicletta procedono

con cautela, anche quando sarebbe il loro turno). Il risultato

non è soltanto una drastica riduzione degli incidenti,

ma pure una ridefinizione dell'idea stessa d'incidente: di solito,

se due pattinatori si toccano, nessuno concepisce l'episodio

come uno scontro per verificare chi prevale; in modo analogo,

i tamponamenti stradali appaiono errori bilaterali di coordinamento

delle traiettorie. Mentre dunque lo scontro frontale oppone

chi vince e chi perde, il conflitto è un problema di

coordinamento. Allo stesso modo, le passioni non si scontrano

l'una contro l'altra, bensì confliggono entro un complessivo

campo di forze. Il conflitto, correndo lungo una molteplicità

di dimensioni, non ha fine: nessuna passione elimina mai l'altra,

nessuna ottiene mai una vittoria definitiva, poiché tutte,

in un insieme di processi intrecciati, costituiscono il carattere

della persona. Dentro la persona ciascuna passione rinvia a

ogni altra mentre confligge con essa: di più, proprio

perché confligge. Quale unione e contesa di singolarità,

il conflitto non è dunque una guerra totale, bensì

autolimita la propria carica distruttiva per riprodursi, ossia

per non avere mai soluzione. È questo il meccanismo endogeno

che regola le passioni sfrenate: vi è una rotatoria intorno

alla quale tanti veicoli diversi si mantengono alla giusta distanza.

4. È importante mettere a fuoco meccanismi di comportamento

come quelli descritti: la passione che cerca un proprio limite

per meglio scatenarsi, oppure il conflitto che – senza

annullare l'avversario, né ridurre se stesso –

si ridisloca in un campo di molteplici contrapposizioni. Sono

meccanismi che aiutano a capire come una società libertaria

possa essere non coattiva nel trattare i comportamenti umani

meno addomesticabili, e allo stesso tempo possa essere un ordine.

Nicolò Bellanca

Firenze

1. James C. Scott, Elogio dell'anarchismo

(2012), Elèuthera, Milano, 214, pp.109-111.

Antispecismo e anarchismo: un nesso inscindibile

Antispecismo e anarchismo: un nesso inscindibile

L'antispecismo, quella forma di lotta per la liberazione animale,

rappresenta un argomento che nel corso degli anni ha sollevato

accese discussioni all'interno dei gruppi anarchici. In particolare

ci si chiede se l'antispecismo rappresenta o meno una lotta

insita nell'anarchismo. Cos'è che differenzia lo specismo

dal razzismo o dal sessismo? Non è forse lo specismo

una delle varie strutture gerarchiche di dominio al pari delle

altre? Può parlarsi di anarchismo senza antispecismo?

Un chiarimento terminologico

All'interno del movimento anarchico globale, da decenni, si

porta avanti la discussione intorno all'antispecismo e, in particolare,

di come il movimento libertario dovrebbe approcciarsi ad esso.

Nello specifico, ci si chiede se l'antispecismo dev'essere o

meno considerata una componente essenziale nella definizione

di anarchismo e di anti-autoritarismo.

Com'è noto, l'antispecismo, rappresenta quella corrente

filosofica, culturale e politica per cui nessuna specie animale,

sia essa umana che non-umana, è considerata al di sopra

e/o superiore alle altre. Per questo, è antispecismo,

quell'insieme di pratiche quotidiane volte all'abbattimento

dello sfruttamento delle specie animali, e che a queste provocano

danno e sofferenza, per trarre esclusivo vantaggio e godimento

a favore di un'altra. Alla base di ciò, c'è il

pieno riconoscimento del diritto alla vita e alla non-sofferenza

di tutti gli esseri animali. Di contro, ovviamente, c'è

lo specismo che considera una specie come superiore alle altre

e, pertanto, si accaparra, in maniera del tutto autoritaria,

il diritto di disporre della vita delle altre specie. L'antispecismo

quindi, si batte per la liberazione totale degli esseri animali,

senza distinzioni alcune rispetto alla specie di appartenenza.

È bene precisare che nella discussione in oggetto, sarebbe

del tutto irragionevole adoperare la distinzione tra specie

umane e non-umane, in quanto si porrebbe inevitabilmente anch'essa

come una differenziazione specista. Infatti, la divisione tra

animali umani e non-umani, andrebbe a considerare l'umano come

fulcro per la distinzione di questo rispetto alle altre specie

animali con un approccio chiaramente gerarchico. L'umano, secondo

l'approccio antispecista, è considerato solo come una

delle milioni di specie presenti sulla Terra, avente così

pari dignità e diritto alla vita riconosciuti a tutte

le altre specie animali. Pertanto, in questo contesto, se non

rappresenta significato alcuno la differenziazione specista

tra animali umani e non-umani, se non al fine di favorire una

discussione terminologica e dialettica più lineare e

fluida, allo stesso modo in assoluto non viene riconosciuta

la divisione antropocentrica e comunemente accettata tra umani

e animali come appartenenti a due mondi diversi e distanti.

Ad ogni modo, va detto che l'antispecismo è una corrente

culturale e politica nata per contrastare il dominio dell'animale

umano sulle altre specie animali e che, per questo, la pratica

della liberazione animale che viene messa in atto è prettamente

umana. Perciò, laddove la distinzione tra animale umano

e animale non-umano potrebbe essere considerata legittima in

senso antispecista, è solo a condizione che questa non

venga inquadrata come differenziazione naturale e assoluta,

ma bensì, come il riscontro di un volontario e meccanico

sganciamento del vivere umano rispetto alle società non-umane,

ossia rispetto alla restante società naturale - ed è

qui che va a concrettizzarsi l'antropocentrica e specista distinzione

finora discussa - la quale include le società animali,

l'ambiente, e l'interazione tra queste due.

Specismo come categoria di dominazione

Lo specismo altro non rappresenta che una delle varie forme

di dominio dell'essere umano sulle società non-umane.

O meglio, lo specismo, è solo la gerarchia imposta dall'animale

umano nell'interazione con gli animali non-umani. In effetti,

a ben guardare, le società strutturate in maniera verticistica

e gerarchica, impongono la subordinazione di uno o più

individui a vantaggio di altri. Così, ad esempio, il

razzismo impone la subordinazione di alcuni individui rispetto

ad altri sull'errata considerazione della differenza biologica

su base razziale; allo stesso modo il sessismo in base all'identità

sessuale, così come il maschilismo e l'omofobia; ancora,

il classismo, impone la subordinazione di alcuni individui rispetto

ad altri in base all'appartenza ad una determinata classe sociale;

l'etnocentrismo su base etnica impone la supremazia di un'etnia

sulle altre o il nazionalismo su base nazionale. Lo specismo

così, impone la subordinazione di tutte le specie animali

non-umane agli interessi dell'unica specie animale umana.

L'anarchismo, che nasce proprio dalla lotta per la distruzione

del dominio, del potere, dell'autorità e delle gerarchie,

non può non prendere in considerazione l'antispecismo

al fianco dell'antisessismo, dell'antirazzismo, dell'antiautoritarismo

per la costruzione di una società libertaria. Infatti,

la supremazia umana rispetto agli animali non-umani, è

imposta sulla mera appartenenza degli uni e degli altri a specie

diverse tra loro, così come ogni gerarchia sociale nasce

dall'appartenenza a gruppi sociali portatori di interessi diversi

tra loro. Le gerarchie quindi cadono e vengono abolite laddove

la distinzione di appartenenza non si pone come limite, ma quando

c'è il riconoscimento della diversità utile solo

per il perseguimento di interessi differenti. Se questo riconoscimento

vale ed è valso in passato nel rapporto tra umani, l'anarchismo

dovrebbe riconoscere le differenze tra animale umano e animale

non-umano come delle caratteristiche peculiari ma non limitanti

e legittimitanti lo sfruttamento dei secondi ad opera dei primi.

A tal proposito, basti pensare ad esempio che lo schiavismo,

sin dalle civiltà antiche fino all'età moderna,

è stato giuridicamente regolamentato fino alla sua abolizione

(su questo bisognerebbe ragionare se lo schiavismo ha semplicemente

cambiato forme rispetto al passato) avvenuta quando, giusto

per esemplificare, il colore nero della pelle è stato

riconosciuto come caratteristica dovuta alla melanina e non

per identificare un'inferiorità. Stesso discorso può

farsi rispetto al colonialismo o alle leggi razziali.

Ciò che non va dimenticato, è che l'evoluzione

delle specie in base alle proprie necessità, ha portato

queste a sviluppare caratteristiche diverse tra loro le quali

non possono in alcun modo essere considerate come grado di valutazione

di inferiorità e superiorità e, di conseguenza,

per il loro sfruttamento, ma bensì come semplici differenze

evoluzionistiche.

Da parte di chi scrive non c'è la volontà di porsi

come giudice giudicante la condotta altrui, né la volontà

di stilare una sorta di “costituzione anarchica”

da cui far emergere i princìpi dell'anarchismo. Personalmente

però, il mio approccio all'anarchismo, prevede anche

la distruzione dello specismo inquadrato come gerarchia dominatrice

e sfruttatrice, al pari di altre strutture gerarchiche e con

le quali lo specismo condivide la stessa comune radice. A tal

proposito credo che lo specismo si sviluppi nello stesso modo

in cui si sviluppa il razzismo, il sessismo, il classismo, il

patriarcato, il maschilismo, l'omofobia, lo schiavismo, l'antropocentrismo,

l'etnocentrismo, il colonialismo, il nazionalismo, il capitalismo

e tutte quelle forme di dominio economico, sociale, culturale,

di appartenenza e di identità. Pertanto, la lotta per

la liberazione totale, non potrebbe essere considerata compiuta

fin quando anche lo specismo non verrà sdradicato e distrutto.

Nicholas Tomeo

Vasto (Ch)

Botta.../ Ma quando parlate dei rom, non dite mai che...

Botta.../ Ma quando parlate dei rom, non dite mai che...

Seguo con attenzione ciò che scrivete; su molti argomenti

mi trovo in sintonia con gli autori degli articoli. Ma c'è

qualcosa che mi spinge a dissentire da coloro che scrivono sui

rom. Vengono trattati come se questi fossero dei santi, senza

peccati. Ho il timore che attorno ai rom sia stato creato un

mito... Sono tre le cose che mi lasciano perplesso:

1) non parlate mai dello sfruttamento delle donne e dei bambini

da parte degli uomini;

2) non evidenziate mai l'organizzazione gerarchica della comunità

rom;

3) non parlate mai dell'atteggiamento criminale di alcuni rom,

che nulla hanno da invidiare ai criminali più efferati.

Cordialmente,

Giuseppe Decleva

Trieste

...e risposta/ I pregiudizi sono duri a morire

...e risposta/ I pregiudizi sono duri a morire

Abbiamo chiesto una risposta a Giorgio Bezzecchi, rom harvato

(di provenienza croata), figlio di un internato ad Auschwitz,

da lungo tempo attivo – nell'Opera Nomadi e non solo –

in difesa dei diritti negati al suo popolo. Attualmente è

consulente del Consiglio d'Europa per il programma ROMACT 2.

Bezzecchi una ventina d'anni fa collaborò con Fabrizio

De André nella traduzione di parti della canzone Khorahanè.

A forza di essere vento (nell'LP “Anime salve”,

1996). Ha già collaborato in altre occasioni con noi

di “A”.

Caro Giuseppe,

purtroppo, il mito/leggenda creato sul popolo rom (del quale

faccio parte), ieri e oggi, è basato sulla presunta e

innata tendenza a delinquere, che non è da santi ma da

peccatori.

In molti viviamo in appartamenti e perfettamente componenti

della comunità locale, soprattutto da quando le nostre

storiche professioni sono venute meno.

È ormai superata la vecchia concezione che ci associava

alle comunità nomadi, con un'organizzazione gerarchica

propria, termine superato sia da un punto di vista linguistico

che culturale e che quindi non fotografa correttamente la situazione

attuale che vede solo la famiglia allargata come organizzazione

sociale.

Oggi siamo in prevalenza famiglie sedentarizzate, in gran parte

di nazionalità italiana e di antico insediamento. Le

famiglie appartenenti ai gruppi nomadi sono pochissime.

Secondo il ministero dell'interno, nel nostro paese le famiglie

che ancora viaggiano rappresentano il 2 o 3% del mio gruppo.

Ma il pregiudizio rimane, alimentato dai media attraverso la

generalizzazione, creando una politica di segregazione.

Come saprai, il danno arrecato da improprie associazioni di

notizie continua ad alimentare allarmi ingiustificati. Il rischio

di generalizzazioni e di infondati allarmismi ci vede vittime

istituzionali, frequentemente. In questo difficile momento,

la divulgazione di notizie vede l'accostamento generalizzato

e senza distinzione alcuna di un intero gruppo etnico con determinati

fenomeni di criminalità, come nel nostro caso.

Troppo insistentemente i media citano i comportamenti incivili

e i furti di alcuni rom e sinti senza fornire alcun elemento

di riscontro e dipingendo la mia comunità come un gruppo

incline alla delinquenza. L'accostamento generalizzato e senza

distinzione alcuna di un intero gruppo etnico a determinati

fenomeni di criminalità è perseguibile.

La responsabilità dei comportamenti devianti è

e deve rimanere individuale. Nei diversi casi di denuncia di

sfruttamento e altri atti criminali di alcuni rom e sinti, che

ci sono, si sono giustamente avviate le indagini e prese le

adeguate misure giudiziarie a loro carico.

I pregiudizi e la discriminazione, comunque, persistono, sintomo

che le credenze che si sono trascinate per secoli sono dure

a morire.

Mi sembra quindi doveroso ed opportuno un richiamo forte, a

quanti operano nel mondo dell'informazione, a raccontare la

realtà nel rispetto di tutti, evitando di alimentare

un clima di tensione sociale.

Cordiali saluti.

Giorgio Bezzecchi

Milano

Ma la violenza, comunque, è prevaricazione

Ma la violenza, comunque, è prevaricazione

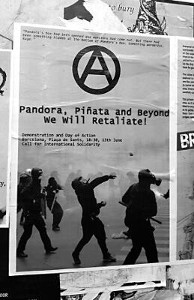

Quando l'ormai lontana scorsa estate a Londra ho visto questi

due volantini, sono rimasta così colpita dall'esplicita

mistica della distruzione che li ho fotografati. Non sapevo

ancora chi fosse Mauricio Morales detto Punky Mauri e francamente

non ho pensato di usare il mio smartphone per cercare chi fosse.

Invece della curiosità, nella mia testa si stava formando

la lista di autori che negli anni hanno alimentato, secondo

me, il pensiero e la pratica dell'anarchismo, insomma quasi

tutto il campionario di Elèuthera e non solo. Via via

si succedevano le idee su cosa penso sull'uso della violenza.

Immediatamente il mio pensiero va all'impegno quotidiano di

Emma Goldam, per deviare su Paul Goodman e arrivare alla pratica

della libertà di Colin Ward, o allo spazio politico dell'anarchia

di Eduardo Colombo.

Poi penso che basterebbe semplicemente insistitere su Godwin

che riteneva fondamentali l'educazione e la persuasione razionale,

come strumenti di elevazione della società umana o su

Proudhon, anzichè porre l'accento su Bakunin e su Kropotkin!

Ma forse per interessare i giovani (ma son solo giovani che

hanno voglia di distruggere?) che scrivono e credono nella distruzione

come unica soluzione, ho pensato che avrei potuto invece raccontare

di Tolstoj. Un bel racconto sul grande scrittore per il quale

erano false sia l'idea di poter spezzare la violenza con la

violenza, sia l'idea che l'unica possibile soluzione fosse quella

delle riforme: trattare un accordo con il governo facendo concessioni

sperando di liberare il popolo a piccoli passi.

L'unica possibile via a cui pensò Tolstoj è affidata

alla coscienza dei singoli individui, e si fonda sul rifiuto

della violenza e della menzogna, sul pensiero indipendente e

libero, e sulla non collaborazione. Insomma si combatte con

la sola arma del pensiero, della parola, dell'esempio di vita,

senza fare concessioni al governo, senza entrare nelle sue file,

senza contribuire all'aumento della sua forza.

“Se c'è qualche possibilità [...] c'è

solo grazie agli sforzi dei singoli individui” così

scriveva Tolstoj nei sui diari e io sono completamente d'accordo

con lui.

A questo punto sottolineo: Malatesta sosteneva che la violenza

fosse una necessità, non l'ha mai considerata un mezzo.

Secondo lui gli anarchici erano dei liberatori e non dei giustizieri.

Dunque se anche sosteneva che ricorrere alla violenza fosse

un espediente obbligato per piegare l'ostinata resistenza del

potere, non vi sarebbero dovute essere “vittime inutili,

nemmeno tra i nemici”, rimanendo “buoni e umani

anche nel furore della battaglia”.

Ma forse invece di concentrarmi sulla giustificazione intellettuale

del NON usare la violenza come mezzo, dovrei capire meglio chi

è Mauricio Morales detto Punky Mauri.

Era un giovane anarchico cileno. È morto trasportando

un ordigno rudimentale, probabilmente destinato a far saltare

la Scuola di Gendarmeria del Cile, verso cui si stava dirigendo.

Dunque chiamare a raccolta in suo nome è espressione

di uno stato di malessere e di oppressione che determina una

risposta spontanea di tipo violenta?

Come si rapporta il pensiero e la pratica anarchica alla sua

morte che dai suoi compagni viene definita da combattente? Come

si concilia con la mia (e non solo) idea che la via sia quella

della pratica quotidiana della democrazia diretta in forma di

assemblee territoriali, di consigli, di insiemi collettivi,

che si tratti anche solo di un Gruppo di Acquisto Solidale,

tutte cose che rappresentano la via della costruzione di una

società solidale, autogestionaria e federalista, ove

sia affermato finalmente il principio “a ognuno secondo

i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue capacità”?

Bisogna tener presente che la violenza, qualsiasi essa sia,

è una forma di prevaricazione di un individuo su un altro

individuo. Com'è possibile costruire una società

di liberi e di eguali, e contingente instaurazione di un ordine

sociale in cui ogni potere, e quindi ogni violenza, sia estirpata?

E ancora, perché ci sono anarchici che alimentano il

pregiudizio che anarchia significa violenza ed è quasi

solo sinonimo di dinamite?

Certo non contesto il diritto di negare la forza con la forza.

Mio padre è stato partigiano e poi la stessa dichiarazione

dell'ONU sui diritti degli esseri umani prevede il ricorso all'insurrezione

contro regimi liberticidi ed autoritari. Dunque la questione

vera è piuttosto quella dell'utilità della violenza

nel processo di costruzione della forza da opporre alla violenza

dello Stato. E per quanto riguarda l'utilità degli attentati

individuali, del ricorso alle armi, fuori di un eventuale contesto

di “rivoluzione in opera” bisogna riconoscere che

non hanno mai giovato, anzi come è accaduto anche dopo

la morte di Punky Mauri, hanno fornito alla polizia valide motivazioni

per una repressione ancora più dura e sempre più

generalizzata, e senza che qualcuno sia riuscito a far veicolare

il messaggio anarchico.

Per concludere: l'abbinamento anarchia/violenza fa il gioco

del potere e depotenzia la proposta sociale anarchica, screditandola

e riducendola a puro fenomeno ribellistico.

Averne coscienza vuol dire non offrire al potere occasioni per

leggittimare e incrementare la sua oppressione e la sua violenza,

ma lavorare per la costruzione di quell'unità e di quella

forza sociale che uniche possono abbattere il sistema classista

e autoritario. Oppure qualcuno mi spieghi il contrario!

Eugenia Lentini

Milano

|

|

| Ecco la traduzione del volantino

sopra riprodotto che, insieme a quello accanto, ha

suscitato l'intervento di Eugenia Lentin: “Armati e sii violento, meravigiosamente

violento, finché tutto non brucerà. Perché ricordati che ogni azione

violenta contro

i promotori di disuguaglianza è chiaramente giustificata dai secoli di infinita

violenza

a cui ci hanno sottoposto. (Mauricio Morales, Punky Mauri). Mauri,

sei presente in ogni attacco

del conflitto contro l'autorità, in ogni tentativo di

distruggere questa società,

in ogni meraviglioso atto di solidarietà

coi prigionieri”. “Fatemi un favore, fate in

modo che l'anarchia viva” |

Contro il materialismo, per il margine umano. Anche nel porno

Contro il materialismo, per il margine umano. Anche nel porno

Vi scrivo in merito all'interessante presentazione di diversi

punti di vista sul tema della pornografia. Quando Monica Lanfranco

parla (in “A”

401, ottobre 2015) della finta strada per la liberazione

argomentando che: “Alcune femministe italiane hanno sostenuto

che la libertà femminile si esprime e si legittima anche

nella scelta di vendersi, di farsi comprare, così come

di comprare, consumare o essere soggetto/oggetto di pornografia.

In questa certezza si lascia, però, di sfondo, un dato

non secondario: non si considera come queste scelte, propugnate

come libere, sono rigorosamente dentro l'orizzonte del mercato,

che non è per nulla libero, ma al contrario diventa l'unico

elemento regolatore delle relazioni così come delle vite

individuali e delle dinamiche collettive, causando la messa

in secondo piano dei sentimenti e delle emozioni, centrando

l'attenzione e la signoria sul denaro e il potere. Rendendoci,

tutti e tutte, al servizio acritico di un pensiero unico, e

non più libere e liberi”.

Il suo ragionamento è troppo materialista per quel che

credo, infatti un dato non secondario che la Lanfranco non considera,

riducendo tutte le nostre scelte alle dinamiche del mercato

che declinano le nostre vite come in un Matrix senza possibilità

di intervento, è quello che Romain Gary chiamerebbe il

nostro “margine umano”, quell'umanità che

sfugge a queste interpretazioni che in Lui non hanno fiducia

e che sviliscono la genuina irriducibilità di tutti noi,

uomini e donne, fruitori/ produttori, soggetti/oggetti del mercato

pornografico.

Il margine umano è la nostra possibilità di rendersi

conto di queste dinamiche e di combatterle in nome dell'Umano,

il nostro sentire, il nostro essere consapevoli che se il pensiero

unico acritico è la minestra più facile da ingoiare

ci sono molte altre pietanze che la vita ci offre, basta essere

curiosi, basta ricordarsi che ogni teoria che oggettivizza la

nostra unicità non ne coglie che una sfaccettatura, nella

misura e nella forma dei limiti stessi di ogni chiave interpretativa

che si vuole ultima e quindi dogmatica.

Una domanda proibiamo il porno e riapriamo le case chiuse?

Fabrizio Dentini

Marseille (Francia)

| I

nostri fondi neri

|

Sottoscrizioni. Fondazione Giorgio Gaber

(Milano) quale contributo per la collaborazione nell'organizzazione

della serata su Pietro Gori, il 1° agosto 2015

a Carrara, 500,00; Aurora e Paolo (Milano) ricordando

Miloud, 500,00; Arnaldo Androni (Vigolo Marchese –

Pc) 10,00; Libreria San Benedetto (Genova Sestri Ponente)

12,50; Enrico Calandri (Roma) 150,00; Marco Cressatti

(Bari) 15,00; Giancarlo Nocini (San Giovanni Valdarno

– Ar) 10,00; Rinaldo Manganelli (Villafranca

in Lunigiana - Ms) per versione pdf, 10,00; Massimiliano

Bonacci (Bologna) 20,00. Totale € 1.227,50.

Abbonamenti sostenitori. (quando non altrimenti

specificato, trattasi di euro 100,00). Sergio

Bissi (Mantova); Claudio Paderni (Bornato –

Bs); Luigi Palladino (Torre del Greco – Na).

Totale € 300,00.

|

|