Con gli occhi della patata

del Centro Studi Canaja con uno scritto di Felice Accame

Dai primi insediamenti nel Nuovo Mondo ai giorni nostri, la storia dell'occidente analizzata attraverso le vicende di questo tubero. Sull'argomento è uscita tempo fa una pubblicazione densa e originale di cui pubblichiamo ampi stralci.

Osservando un tubero di patata si notano delle infossature dette “occhi” in ognuna delle quali è inserita una gemma dormiente. Da ciascuna di esse, nell'anno seguente, spunterà una nuova pianta.

Infatti, quando l'agricoltore “semina” le patate, mette nel terreno un tubero o, più spesso, una sua parte, munita di una o più gemme.

E se fosse la patata ad osservare noi con i propri occhi?

Se potesse severamente guardarci?

Se, spalancando gli occhi sulla miseria del nostro quotidiano

volesse raccontarci la propria storia?

Ci parlerebbe degli altopiani delle Ande, dove migliaia di anni

fa viveva in simbiosi con i cacciatori-raccoglitori di quelle

terre.

Di rituali religiosi e mistici che la vedevano protagonista.

Di uomini armati e coperti di ferro che, venuti dalla Spagna

in cerca dell'oro, massacrarono senza pietà i suoi primi

amici.

Di viaggi interminabili nelle stive di grandi navi dove vi era

finita casualmente.

Del rifiuto e della diffidenza che l'accompagnò per oltre

duecento anni in Europa, dove i rappresentanti di un'altra religione

per il semplice fatto di crescere sottoterra, lontano dalla

luce, la consideravano nemica del loro Dio.

Se gli uomini delle Ande la chiamavano “papa”, i

sacerdoti europei scandalizzati dal fatto che quel tubero, così

simile ad un testicolo, portasse lo stesso nome del loro capo

la chiamarono “radice del Diavolo”, la accusarono

di essere la responsabile della trasmissione di terribili epidemie,

si rifiutarono di mangiarla e la diedero in pasto ai maiali.

Come ogni migrante povero, conobbe la discriminazione, il pregiudizio,

l'intollerabile situazione del capro espiatorio, la condizione

di ultimo della terra. Tutto questo fino a quando qualcuno non

scoprì le sue potenzialità e quanto poteva rendere

in termini di profitto.

Il suo consumo e la sua coltivazione si diffusero in tutta Europa,

dalla Spagna al Portogallo, dall'Italia alla Francia, dal Belgio

alla Polonia, dall'Austria alla Germania, dall'Ungheria alla

Russia, dalla Svezia alla Norvegia.

Si mise l'elmetto e accompagnò i soldati degli eserciti

delle potenze europee per tutto il settecento, sostentò

militari e prigionieri delle guerre di successione.

Appassionò gli illuministi francesi, divenne argomento

di discussione per gli economisti al servizio della rivoluzione

industriale e metro di paragone per chi iniziava a denunciare

lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Venne coltivata per la prima volta in maniera intensiva nei

campi d'Irlanda, divenne praticamente l'unico prodotto agricolo

di quella nazione e quando, verso la metà dell'ottocento

un fungo micidiale, la peronospora, ne decimò il raccolto,

un milione di irlandesi morì di fame. Altri due milioni

e mezzo presero la via del mare e si spersero in ogni angolo

del pianeta.

Lo stesso destino che era toccato a lei nei secoli precedenti,

riempiendo ancora una volta le stive delle navi che battevano

bandiera delle nazioni colonizzatrici. Accompagnò i francesi,

i belgi, i tedeschi nelle loro conquiste in Africa. Gli olandesi

a Giava e nel Giappone. Gli inglesi in India, in Tibet e in

Persia. Ritornò in America, nelle Bermude, in Virginia,

nel New Hampshire a bordo delle navi dei colonizzatori inglesi.

Religione e guerra e, quando fu il caso, guerra di religione,

accompagnarono l'odissea della patata nei secoli XVIII e XIX.

Nata in trincea, si adattò senza problemi a riempire

gli stomaci di quei poveri cristi che in trincea ci lasciavano

la pelle per soddisfare le brame dei loro padroni durante le

prima guerra mondiale, sfamò anche i loro famigliari,

poveracci più di loro.

Sulla tavola dei proletari non mancò mai per tutto il

periodo tra le due guerre e accompagnò, fatta a fettine,

surgelata e pronta per essere fritta l'avanzata dell'Esercito

degli Stati Uniti d'America in Europa e in Giappone durante

la seconda guerra mondiale.

Così, come spesso succede, la tecnologia applicata in

campo militare si trasferì al cosiddetto mondo civile

e le patatine fritte, targate McDonald piantarono e continuano

a piantare la loro bandiera in mezzo mondo.

Oggi la patata è il quarto prodotto agricolo a livello

mondiale, è coltivata in tutto il mondo, il maggior produttore

è la Cina e gli Stati Uniti sono il maggior consumatore.

Compagna delle fortune e delle sventure dell'umanità

non poteva rimanere indenne dalle attenzioni dei modificatori

genetici di organismi e così è proprio una patata

prodotta dalla BASF, Amflora, il primo prodotto OGM sdoganato

dalla Commissione Europea... la storia continua!

|

| Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885,

Museo

Van Gogh (Amsterdam) |

Storia di paura e di masticatori di foglie

È impossibile trattare in maniera esauriente

la storia della patata senza menzionare i primi agricoltori

che la conquistarono e la “modellarono”, ma è

altrettanto inammissibile ignorare il particolare ambiente nel

quale la pianta e l'uomo svilupparono la loro reciproca conoscenza.

Redcliffe N. Salaman, Storia sociale della patata (Garzanti,

1989)

Arrivarono forse duemila anni prima della “conquista”, forse arrivarono dal nord, dalla via che da Panama porta alla Colombia e all'Equador, forse arrivarono dal mare, forse risalirono il fiume Magdalena o l'Orinoco o il Rio delle Amazzoni, gli altri grandi fiumi che sfociano sulla costa orientale del continente latino-americano, forse arrivarono dal Venezuela.

Da ovunque arrivassero, i primi uomini che si insediarono negli altipiani che circondano il Lago Titicaca, il “mare interno” sul confine tra la Bolivia e il Perù, quell'enorme distesa d'acqua a forma di puma, scappavano ed erano affamati.

Scappavano dalla giungla fitta, impenetrabile, carica di umidità, brulicante di insetti insidiosi, dove il cammino era minacciato dal boa conscrictor e dal giaguaro (la panthera onca), dove l'unico punto di riferimento erano i corsi d'acqua, infestati da coccodrilli e da pesci voraci.

Scappavano da altri uomini, forse più abili di loro nell'uso di archi e frecce e che avevano l'insana abitudine di non limitarsi a farne uso per uccidere pesci e tartarughe per sfamarsi, cominciarono a prendere di mira anche loro e se ne cibarono...

Insomma, per farla breve, il mondo che li circondava era veramente infame!

Non è che l'altipiano fosse il paradiso in terra...Battuto da piogge violente, caldissimo quando il sole è alto, freddissimo durante la notte, non crescono alberi, il terreno, quando non è avvelenato dal borace è coperto dall'ispida erba Stipa.

La religione che si erano tramandati di generazione in generazione insegnava il timore e il sospetto nei confronti della crudeltà della natura e l'atteggiamento che dominava il loro carattere era la rassegnazione.

E allora rassegniamoci, caldo e freddo si potevano sopportare, dalla pioggia ci si poteva proteggere, non erano niente nei confronti delle ferite che avrebbero potuto infliggere ai loro corpi le frecce nemiche e gli artigli del puma o del giaguaro.

Scappavano ed erano affamati ed infreddoliti, trovarono il porcellino d'india e se ne cibarono, trovarono il lama e l'alpaca e ne usarono la lana per proteggersi dal freddo e, una volta domati sarebbero potuti diventare animali da soma e rendere meno complicata e faticosa un'altra migrazione.

In questo nuovo mondo le fonti alimentari che li avevano sostentati da sempre non erano più disponibili, troppo freddo per la manioca e il mais che avevano portato con sé non ne voleva sapere di crescere, volenti o nolenti dovettero rassegnarsi ad assaggiare le foglie di quelle strane piante che crescevano un po' ovunque.

Le masticarono e provarono piacere, la fatica e la paura diventavano più sopportabili, avevano incontrato la coca.

Ingenuamente masticarono anche altre foglie e l'effetto fu devastante, vomito, diarrea, dolori addominali e terribili emicranie, avevano incontrato la patata.

Certo non potevano sapere che qualche parallelo più a nord, superato l'equatore, esisteva già qualcuno o qualcosa che invece di quelle foglie era ghiotto, sarebbero passati molti secoli prima che uomo e dorifora avrebbero fatto la reciproca conoscenza...

Chissà, forse fu la rabbia o un senso di primitiva prevenzione che li spinse a sradicare quelle disgustose piante e a scoprire quelle strane radici cariche di palline multicolore.

Sarà stato il fatto che lama, alpaca e porcellino d'india se ne mostrarono subito attratti, le assaggiarono e si abituarono a mangiare patate e, passo dopo passo, a scoprirne le inimmaginabili qualità.

Pacha mama (la Terra Madre) era venuta in loro soccorso, gli aveva regalato una pianta che quasi magicamente si seminava e si raccoglieva eseguendo le stesse operazioni, gliene aveva regalato una varietà incredibile e loro seppero coltivarle e selezionarle a seconda del gusto e delle loro necessità.

La patata, una volta cotta, era buona, riempiva la pancia ma, come qualsiasi altra pianta, seguiva rigidamente i ritmi della natura, i raccolti, anche se abbondanti, erano limitati ai periodi di maturazione.

Ancora una volta la natura venne in loro aiuto e ben presto si accorsero che le patate congelate durante le gelide notti, di giorno, battute dalle piogge torrenziali, ritrovavano, miracolosamente la loro consistenza, avevano “inventato” il Chuno.

Mangiare, si mangiava, il porcellino d'india si serviva con un buon contorno, oltre alla patata scoprirono la quinoa, l'oca, l'ulluco e via di zuppa.

Lama, alpaca e vigogna fornivano la lana per confezionare meravigliosi poncho con cui proteggersi dal freddo.

La fuga dai pericoli della foresta era riuscita, la lotta per la sopravvivenza era vinta, e allora...fiesta!

Già, ma che festa sarebbe stata senza bevande? Da sempre sapevano distillare il mais, provarono a fare altrettanto con la quinoa e la patata.

Ne uscì una particolare birra, la Chicha.

I più bravi ne ricavarono una vera bomba alcolica, la Chata.

Chicha, Chata, Coca, capaci di intorpidire i sensi dei primi coltivatori di patate e di allontanarli periodicamente dagli orrori del suo mondo spirituale e dalle tante difficoltà materiali furono elementi fondamentali perché insediamenti umani si potessero affermare in condizioni, altrimenti insopportabili.

Storia di navi, d'oro, d'argento, di sacrifici, di nodi e cordelle

Di loro, invece, sappiamo con precisione da dove venivano e perché.

Anche loro scappavano ed erano affamati.

Erano affamati di gloria e di ricchezze, cercavano una mitica

città dove le strade erano lastricate d'oro, cercavano

una immaginaria montagna d'argento, scappavano dalla misera

vita che conducevano in Spagna o in Portogallo, per molti di

loro i rischi della traversata dell'Oceano Atlantico erano stati

una facile via di fuga dai roghi dell'inquisizione.

Quando Pizarro e suoi scagnozzi giunsero sugli altipiani andini,

l'impero Inca si era imposto da oltre trecento anni, si estendeva

dall'Ecuador al Cile e i contadini Quechua avevano imparato

a coltivare e a selezionare settecento varietà di patata.

Per arrivare ai tremila e settecento metri di altitudine del

Lago Titicaca quegli uomini vestiti di ferro, in sella ai loro

cavalli, armati di archibugio, avevano utilizzato le strade

che solcavano le Ande e che avevano permesso l'interscambio

di prodotti dalla costa alla montagna, garantendo al mais e

alla patata di arrivare ai quattro angoli dell'impero.

Avevano attraversato canyon paurosi ed apparentemente invalicabili,

grazie ai ponti sospesi sopra ai fiumi, fatti di corda ricavata

intrecciando erba secca, solitamente usati dai chaskic,

i messaggeri imperiali che annunciavano il loro arrivo soffiando

dentro il pututu, una tromba ricavata da una conchiglia

e che con un sapiente gioco di staffette riuscivano a raggiungere

Quito, partendo da Cuzco, in meno di una settimana.

Non poterono non notare il sistema di acquedotti che permetteva

l'irrigazione di terre altrimenti sterili e che, grazie al controllo

delle acque, aveva avuto una parte non indifferente nell'espansionismo

Inca.

Quelli tra di loro che erano stati poveri contadini in Castiglia

o in Aragona, probabilmente avranno deriso i loro “colleghi”

che aravano il terreno armati di ”Taclla”,

poco più di in bastone, e che in gruppo, cantando, preparavano

il terreno per la semina delle patate.

Abituati a piegare la schiena per qualche latifondista prima

di indossare un'armatura, li avranno guardati con disprezzo

quando si accorsero che a mettere le patate per terra, a raccoglierle,

a riempire sacchi e a caricarseli sulla schiena erano le donne!

Li disprezzarono, ignorando il valore simbolico che i contadini

dell'antico Perù davano al fatto che solo chi genera

vita può fecondare la terra e raccoglierne i frutti.

Cercavano l'oro e lo trovarono, ne trovarono una quantità

incredibile, cercavano l'argento e lo trovarono, ne trovarono

una montagna.

Cercavano le mitiche Amazzoni, si “accontentarono”

delle Vergini del Sole, che trovarono rinchiuse dentro

le Mamakuna, specie di conventi dove venivano educate

le bambine consacrate a diventare concubine dell'Inca.

Altri di loro, senza armature ma coperti da un saio, avevano

il compito di cercare ben altro, cercavano l'anima nascosta

dentro gli Indios e, come vuole la tradizione, gliela

cercarono a forza di botte!

È anche grazie alla furia evangelizzatrice di queste

bestie e alla loro maniacale abitudine a catalogare tutto ciò

che, dal loro punto di vista, puzzava di demoniaco, utile a

realizzare dei veri e propri manuali da destinare ai nuovi missionari,

che oggi siamo a conoscenza di tutta una serie di riti che,

basandosi su di una concezione animista della religione Inca,

ponevano al centro animali, astri e piante tra cui anche la

nostra amica patata.

Cieza de Leon, nelle sue Cronache del Perù, ricorda

questo fatto, raccontatogli da un frate, avvenuto nel 1547:

“A Lampa, nel Collao; si era svolto un grande raduno di

Indios chiamati a raccolta dal rullo dei tamburi.

Quando i capi, nei loro abiti più belli, si furono seduti

su stoffe riccamente ricamate, entrò una processione

di giovanetti vestiti con sfarzo; ognuno di questi ultimi stringeva

un'arma con una mano e con l'altra un sacco di coca; erano accompagnati

da un gruppo di giovanette con vesti altrettanto lussuose e

lunghi strascichi sostenuti da donne più anziane.

Le fanciulle portavano dei sacchi contenenti ricche vesti, oro

e argento.

Seguivano poi i contadini locali con l'aratro sulle spalle,

a loro volta scortati da sei giovani ognuno dei quali portava

un sacco di patate; venne quindi introdotto un lama di un anno,

col vello “di un unico colore”, che venne ucciso

davanti a uno dei capi; le sue interiora furono consegnate agli

stregoni, poi alcuni Indios raccolsero quanto più sangue

poterono e lo versarono nei sacchi di patate.”

Purtroppo un catecumeno eccessivamente zelante, dopo aver severamente

rampognato i presenti disperse il raduno...

Giovani uomini e giovani donne, coca, oro e argento, sangue

e patate.

L'insieme di questi elementi, presenti in un rito celebrato

quando gli spagnoli erano già padroni del Perù

e 300 anni dopo che gli Inca avevano cancellato con la forza

ogni presenza delle civiltà andine precedenti, spinsero

gli archeologi, molto tempo più tardi, a sviluppare interessanti

teorie sul significato di numerosi vasi ritrovati che avevano

come soggetto dominante la patata.

Se la maggior parte delle sculture ritrovate appartenenti alle

civiltà Chimu e Nazca erano rappresentazioni terrificanti

del loro mondo spirituale che riproducevano i vecchi nemici,

il boa e il giaguaro, trasfigurati in divinità dai mille

piedi e dotati di artigli mostruosi, fu immediato ipotizzare

che mais, manioca, fagioli e patate, spesso presenti sui vasi,

avevano cessato di essere semplici prodotti alimentari ed erano

entrati a pieno titolo nel pantheon andino.

Patate gemelle, simbolo di fertilità, patate che assumevano

forme umane, intrecci con espliciti rimandi sessuali fra uomo

e patata, ma soprattutto patate che diventavano volti umani

con evidenti menomazioni sono il “catalogo” che

possiamo ancor oggi ammirare.

Oggi, chiamiamo “occhi” le gemme dormienti da cui

si svilupperanno le nuove piante di patata, è presumibile

ipotizzare che i nativi andini li chiamassero “bocche”

e che, di conseguenza, le posizionassero sotto il naso del volto

dell'uomo patata,

Le bocche spesso venivano rappresentate con le labbra tagliate

e i nasi mozzati.

Testimonianza brutale di un rito che, a fronte di un raccolto

andato male, prevedeva il sacrificio di labbra e bocche visti

come possibili ostacoli affinché i denti della patata

potessero arrivare facilmente a nutrirsi della terra madre.

Tutto fa supporre, inoltre, che il lama sacrificato nel '500

non fosse nient'altro che un innocuo surrogato di giovani e

giovanette che vedevano il loro sangue sparso sui campi di patate...

Prima di abbandonare il Perù, per accompagnare nel suo

viaggio verso l'Europa la patata, è utile fare una riflessione

che, solo apparentemente ci porterà fuori tema.

Centinaia di libri, addirittura migliaia di siti internet, oggi

possono essere consultati nel tentativo di approfondire la conoscenza

della civiltà incaica e tutti, almeno quelli più

seri, concordano nell'assegnare alla statistica un ruolo centrale

nell'amministrazione dello Stato.

I peruviani non conoscevano un sistema di scrittura ma avevano

sviluppato un metodo ingegnoso per registrare le informazioni:

era un sistema di cordicelle annodate chiamate Quipu

che avevano alla base un sistema decimale.

Ogni singola attività veniva registrata e ogni necessità

veniva calcolata matematicamente, la suddivisione delle terre,

il loro rendimento, i calcoli necessari per progettare e costruire

i canali di irrigazione, le armi necessarie per intraprendere

una guerra di conquista o per sedare una rivolta interna, tutto

passava attraverso i nodi e le cordelle del Quipu.

Persino quando gli spagnoli, forse per curiosità, forse

per dimostrare in Europa di aver assoggettato un grande Impero,

si posero il problema di ricostruire la storia dei popoli che

avevano sterminato, avendo tagliato la gola a tutti i cantori

che insieme alle lodi al sole le cantavano anche ai loro imperatori

ricordandone le gesta, avendo distrutto tutti gli strumenti

musicali che gli facevano da sottofondo, fu necessario interrogare

i quipu-kamayoc, detentori della conoscenza di quell'intreccio

di corde e nodi.

Qualcuno interpretò questo fatto con la possibilità

che dietro quello strumento si nascondesse una forma misteriosa

di scrittura, la realtà era un'altra, il Quipu era lo

strumento migliore che quegli “storici” conoscevano

per aiutare la loro memoria a non perdere la conta degli Inca

che si erano succeduti e i fatti che erano accaduti nel passato.

Anche se sottomessi, la storia che raccontarono era una storia

vista con gli occhi dei vincitori e cancellarono ogni traccia

delle civiltà che le precedettero e da cui tanto avevano

imparato come se la conquista del sapere fosse nata con gli

Inca.

Si comportavano, inconsapevolmente, come gli spagnoli che nel

giro di quarant'anni, dal rango di divinità li avevano

ridotti a quello di selvaggi.

|

| Stati Uniti d'America, 1884 - Vendita per corrispondenza

delle gemme (“occhio”) della patata |

Storia di guerre ammantate di religione, di solchi tracciati dal passaggio degli eserciti, di piedi scalzati

La Guerra di successione bavarese combattuta a cavallo tra il 1778 e il 1779

è passata alla storia come Kartoffelkrieg ovvero

“guerra delle patate”.

Diverse sono le teorie sostenute a spiegazione di questo nome,

la prima si basa sul fatto che le truppe prussiane e austriache

trascorsero molto tempo a compiere manovre militari in Boemia

per cercare di ottenere il cibo dal nemico, privandolo del principale

sostentamento della regione, le patate appunto.

La seconda prende spunto semplicemente dal fatto che la terra

di Boemia era disseminata di un gran numero di campi coltivati

a patate.

La terza, infine, quella a cui diamo maggior credito, sostiene

che ad un certo punto in mancanza di rifornimenti, si usassero

anche le patate nei cannoni a sostituire le palle in ferro.

Al di là di questo episodio, è strettissimo il

legame che intercorse tra guerra e diffusione della patata in

Europa nei due secoli precedenti e anche in quelli successivi.

La più terribile di tutte le guerre di religione europee

è quella che scoppia nel ´600 in Germania, nota

come la guerra dei 30 anni - dal 1618 al 1648.

Si scatena a causa della politica di Ferdinando II d'Asburgo,

che unisce in sé molti titoli e poteri: è signore

delle terre d'Austria, che costituiscono i beni di famiglia

della dinastia asburgica, è anche re di Boemia ed Ungheria

ed inoltre, come da secoli è prerogativa degli Asburgo,

è imperatore di Germania.

Ferdinando è un cattolico convinto, educato dai Gesuiti,

che sono uno degli ordini più attivi ed impegnati nella

riscossa del cattolicesimo contro quella che viene considerata

l´eresia protestante.

I progetti politici di Ferdinando II mirano a creare una forte

monarchia nel centro dell´Europa e di tenerla saldamente

unita sotto un´unica religione, quella cattolica, che

dall´Austria dovrebbe estendersi a tutta la Germania.

Questa politica provoca una forte reazione antiasburgica e infatti,

nonostante le iniziali vittorie, il progetto degli Asburgo fallisce

dopo trent´anni di lotte dure, rese ancora più

sanguinose dagli odi religiosi che contrappongono cattolici

e protestanti.

Sono gravissime le conseguenze pagate dalla Germania, che viene

percorsa e saccheggiata da numerosi eserciti: austriaci, bavaresi,

spagnoli, danesi, svedesi, francesi.

Oltre alle devastazioni proprie di ogni guerra, la lotta religiosa

conosce le più dure forme di violenza: massacri perpetrati

dai cattolici contro i protestanti e massacri perpetrati dai

protestanti contro i cattolici.

Basti ricordare il saccheggio della città di Magdeburgo,

compiuto dall´esercito cattolico nel maggio del 1631:

i protestanti sono vittime di uno dei massacri più atroci

e brutali che la storia ricordi.

Dopo saranno gli eserciti protestanti degli svedesi che risponderanno

al sacco di Magdeburgo con altre atrocità: questa volta

contro i cattolici.

Fra le tante sofferenze inflitte al popolo della Germania vi

sono anche migrazioni forzate di popoli da una regione, posta

sotto una fede, ad un´altra soggetta all´altra confessione

religiosa.

Così avviene con una legge imperiale, l´editto

di restituzione del 1629, che accorda a chi governa uno stato

cattolico di cacciare i sudditi protestanti, causando esodi

di masse disperate e miserabili.

Molte terre restano spopolate ed in più bisogna aggiungere

la desolazione provocata dalle carestie e dalle epidemie, che

sono il lascito inevitabile del passaggio di eserciti dediti

al saccheggio.

Paradossalmente è proprio questa continua migrazione

che contribuirà notevolmente alla diffusione della coltivazione

della patata nell'Europa centrale. Infatti nessun altro prodotto

agricolo, grazie al fatto di crescere sottoterra, si dimostrò

più resistente alla devastazione provocata dal passaggio

di interi eserciti

I contadini erano consapevoli che le principali vittime di guerra

e carestia sarebbero stati loro, fossero stati cattolici o protestanti.

Questi ultimi, però, avevano già assaggiato sulla

loro pelle la durezza della repressione e dell'esilio quando

negli anni a cavallo tra il 1524 e il 1526 osarono insorgere

ed allungarono le mani sulle proprietà della nobiltà

e del clero.

La Guerra dei Contadini tedeschi, analizzata da Engels e raccontata

da Luther Blisset, in Alto Adige venne chiamata la “Guerra

rustica” e costò la vita a 100.00 persone.

Fonte di ispirazione fu il movimento insurrezionalista denominato

“Bundschuh” (Lega della scarpa) che scoppiò

in varie riprese in Germania tra il 1443 e il 1522.

Il “Bundschuh” che inizialmente stava a indicare

la scarpa dei contadini tenuta da legacci, in contrasto con

gli stivali dei signori e cavalieri, divenne poi simbolo del

partito contadino, talvolta grido di guerra delle fanterie e

finalmente segno di reciproco aiuto contro gli oppressori dei

contadini e di tutta la povera gente senza diritti.

Con altri intenti e in tutt'altra parte d'Europa ci fu chi delle

scarpe decise di farne proprio senza e che ebbe un ruolo non

indifferente nella diffusione della patata.

I primi tuberi di patata arrivarono in Spagna, a Siviglia, il

solo porto spagnolo al quale, per disposizione regale, dovevano

approdare tutti i navigli provenienti dal Nuovo mondo, per poterne

meglio controllare i carichi di oro e di altre possibili merci

preziose e non certo per sorvegliare i traffici di patate, ancora

del tutto sconosciute: queste vi arrivarono quasi clandestinamente,

alla spicciolata.

E infatti non si sa chi ve le abbia introdotte né, con

esattezza, quando ciò sia avvenuto. Ma proprio a Siviglia,

nel 1576, abbiamo le prime notizie su di esse dai registri dell'Hospital

de la Sangre della città, gestito, come tante altre opere

caritative, dall'ordine religioso dei Certosini.

Con certezza non sappiamo nemmeno perché acquistarono

un carico di patate, l'ipotesi più accreditata fa supporre

che le utilizzassero per preparare zuppe per i ricoverati ma

non è escluso che le utilizzassero come alimento per

i maiali che allevavano all'interno dell'ospedale.

Di sicuro sappiamo, invece, che nel 1578, con una lettera, nientepopodimeno

che Teresa D'Avila, una delle figure di spicco della Chiesa

cattolica, ringraziava la superiora del monastero di Toledo

per aver ricevuto in dono alcune patate.

Teresa è una donna, a dir poco, particolare. Giovanissima

fuggì due volte da casa, la prima, con un fratello, la

motivò con l'intenzione di andare nella “terra

dei mori” per sacrificare la propria vita in continuità

con i martiri cristiani. La seconda quando decise di farsi monaca

carmelitana.

Donna intelligente ma integralista integerrima, condusse una

durissima battaglia all'interno del suo ordine per attuare una

riforma che lo riportasse all'ispirazione originaria che si

basava sull'estrema povertà.

Inizialmente ignorata e considerata poco più che pazza,

fu guardata con sospetto d'eresia e accusata di essere posseduta

dal demonio quando raccontò al suo confessore lo stato

d'estasi che raggiungeva quando si congiungeva in preghiera

con il Signore:

“Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla

punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco. Pareva che

me lo configgesse a più riprese nel cuore, così

profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo

estraeva sembrava portarselo via lasciandomi tutta infiammata

di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così

vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande

la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore, che non c'era

da desiderarne la fine, né l'anima poteva appagarsi che

di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche

se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto.

È un idillio così soave quello che si svolge tra

l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo

provare a chi pensasse che io mento.”

Sottoposta a processo ne uscì completamente assolta a

tal punto che riuscì a portare a termine la sua idea

di riforma e chiamò “scalzi” i frati e le

monache che aderirono al nuovo ordine.

Mistica, sì, ma anche ottima organizzatrice pratica,

si fece promotrice della fondazione di numerosi monasteri in

Spagna dove, inevitabilmente, vennero realizzati degli orti

dove la patata faceva bella figura di sè, e quando decise

di espandere la sua visione in Italia individuò nel suo

confratello padre Nicolò Doria la persona più

adatta allo scopo, per le sue buone capacità imprenditoriali.

Costui, infatti, di chiara origine genovese, si era straordinariamente

arricchito in Spagna come banchiere, al punto da poter concedere

prestiti allo stesso re, ed era passato poi alla vita monastica

con il nome di Nicolò di Gesù Maria.

Egli iniziò la sua opera partendo proprio da Genova,

dove la Repubblica gli concesse una chiesetta dedicata a sant'Anna,

ai margini della città, che divenne così il primo

convento riformato in Italia.

E se egli qui gettò il seme della riforma teresiana,

che poi condusse con successo contro la resistenza dei confratelli

romani (che, di riforme, non ne volevano sapere), contemporaneamente

nell'orticello di cui la chiesetta era dotata vennero piantate

anche le prime patate in suolo italico; forse non proprio da

lui, incaricato di ben altri problemi, ma dai due fratelli che

lo accompagnarono nell'impresa, i quali magari se n'erano portati

qualche tubero nelle bisacce.

|

| Irlanda, 1845 - Una famiglia di contadini consuma

il proprio

pasto a base di patate |

Storia irlandese, di sfruttamento, di fame, di miseria, di migrazione

Se in tutta l'Europa continentale la patata stentò ad affermarsi, se

quasi ovunque la sua coltivazione fu conseguenza di editti imperiali

che minacciavano pesanti sanzioni nei confronti dei contadini

che si fossero rifiutati di farlo, se altrove permaneva la diffidenza

nei confronti di questo nuovo tubero, se la sua appartenenza

alla famiglia della velenosa Belladonna la faceva guardare con

sospetto, se il fatto che non fosse menzionata nella Bibbia

la faceva diventare causa della diffusione della lebbra, perché

nella cattolicissima Irlanda le cose andarono diversamente?

L'Irlanda adottò la patata subito dopo la sua introduzione

a tal punto che contribuì non poco a consolidare l'identità

di questo paese, ancora incerta nella cultura inglese.

Rimane avvolta nel mistero la storia della prima introduzione

della patata in Irlanda, la più intrigante racconta di

un galeone spagnolo, carico di tuberi, che naufragò sulla

costa nel 1588.

Comunque sia andata, l'ambiente politico, culturale e biologico

dell'Irlanda non avrebbe potuto adattarsi meglio alla nuova

pianta. I cereali crescevano male sull'isola e, nel XVI secolo,

i puritani dell'esercito di Cromwell confiscarono le poche terre

arabili per consegnarle ai latifondisti inglesi.

Costretti a fare i conti con un suolo avaro e zuppo di pioggia

dove praticamente non cresceva nulla, i contadini irlandesi

scoprirono che pochi acri di terra producevano patate sufficienti

a sfamare una famiglia numerosa e il suo bestiame. Inoltre si

resero conto che potevano coltivarle con un investimento minimo

di lavoro e attrezzatura.

I tuberi venivano distesi al suolo in un rettangolo, poi, con

la vanga, il contadino scavava una trincea di drenaggio lungo

entrambi i lati del letto di patate, ricoprendole con il terriccio,

le zolle o la torba provenienti dalla trincea.

Niente terra da arare e niente filari!

Certo, anche niente bei campi ordinati, ma chi ha fame può

perdere tempo con l'estetica?

Ora potevano sfamarsi liberi dalla morsa economica degli inglesi

e non dovevano preoccuparsi troppo per il prezzo del pane o

dell'entità della paga.

Una dieta a base di patate e latte bovino era completa dal punto

di vista nutrizionale. Le patate erano facili da coltivare e

anche da cucinare, bastava bollirle o gettarle sulla brace ed

erano pronte da mangiare.

La fortuna della patata in Irlanda e il suo pericoloso ruolo

in termini di potenziale fattore di indipendenza economica dai

“padroni” inglesi divenne argomento di acceso dibattito

in Inghilterra, quando nel 1794 il raccolto di frumento venne

a mancare ed il prezzo del pane bianco divenne inavvicinabile

per le classi povere.

Scoppiarono rivolte per il cibo e non furono pochi gli agronomi

che proposero l'intensificazione della coltivazione della patata

in Inghilterra come valida alternativa ai cereali.

Ci fu anche chi, però, con intelligente lungimiranza,

metteva in evidenza i pericoli legati alla dipendenza di un

unico alimento per garantire la sopravvivenza di un'intera nazione.

William Cobbet, un giornalista radicale, di ritorno da un viaggio

in Irlanda, negli appezzamenti di terreno coltivati a patate

non vide uno strumento di “autonomia”, ma solo dipendenza

e miserabile sussistenza.

Il suo ragionamento è questo: se è vero che la

patata sfama gli irlandesi, allo stesso tempo li impoverisce,

incrementando la popolazione rurale e diminuendone i salari.

La generosità della patata diventava una sventura!

Nei suoi articoli Cobbet descriveva questa “dannata radice”

come una sorta di forza gravitazionale, che allontanava gli

irlandesi dalla civiltà ricacciandoli nella terra, vanificando

la distinzione tra uomo e bestia, e perfino tra uomo e radice.

Descrive un pasto consumato in una povera capanna dove non esistono

pavimento né camino e dove a tavola mangia tranquillamente

un maiale che si serve direttamente dalla pentola contendendo

il cibo ai bambini che, seminudi, mangiano con le mani.

La patata si era disfatta della civiltà, restituendo

l'uomo al controllo della natura.

Il fatto che la patata venisse consumata senza nessun intervento

da parte dell'uomo se non il semplice bollirla in acqua o cuocerla

sulla brace, divenne argomento di dibattito filosofico e religioso.

Si arrivò a sostenere che la patata non poteva reggere

il confronto con il pane di frumento in quanto questo era frutto

di un elaborato intervento culturale grazie al quale una massa

informe di acqua, lievito e farina, si trasformava in un gradito

alimento e non a caso si identificava con il corpo di Cristo.

Anche gli economisti entrarono nel dibattito e, seppur con argomentazioni

scientifiche, non si allontanarono dalla preoccupazione che,

attraverso la patata, la natura potesse prendersi una rivincita

sulla civiltà.

Malthus, Smith e Ricardo pur con sfumature differenti consideravano

il mercato un meccanismo sensibile, capace di adeguare la numerosità

della popolazione alla domanda di lavoro, e il regolatore di

tale meccanismo era il prezzo del pane. Quando il prezzo del

frumento aumentava, il popolo era costretto a reprimere i suoi

appetiti animali e così nascevano meno bambini.

Lo scambio capitalista era assimilabile alla panificazione,

poiché costituiva un modo per civilizzare la natura anarchica,

sia delle piante che del popolo. Senza la disciplina del mercato

delle merci, un uomo è costretto a fare ritorno ai propri

istinti: cibo e sesso senza limiti conducono inesorabilmente

alla sovrappopolazione e alla miseria.

La patata, ai loro occhi, divenne il simbolo di questa regressione,

al contrario del frumento non poteva essere immagazzinata, non

poteva trasformarsi in merce e in conseguenza denaro e minacciava

di vanificare il progresso compiuto da un'economia avanzata

nel liberare il genere umano dalla dipendenza dalla natura infida.

Con tutte le critiche possibili ed immaginabili, dobbiamo ammettere

che questi galantuomini non avevano tutti i torti.

Gli irlandesi si sarebbero presto resi conto che la benedizione

con cui accolsero la patata si sarebbe presto rivelata un'illusione

crudele. La dipendenza dalla patata li avrebbe resi un popolo

estremamente vulnerabile, se non alle vicissitudini dell'economia,

certo a quelle della natura.

|

| Felipe Guaman Poma de Ayala, cronista indigeno della conquista

del Perù,

riporta alcune scene di vita contadina dove

fa la sua comparsa la patata |

L'arrivo della peronospora

Lo scoprirono bruscamente quando nella tarda estate del 1845 la peronospora

della patata arrivò in Europa e nel giro di qualche settimana

condannò la patata e coloro che se ne nutrivano.

“Il 27 luglio andai da Cork a Dublino, e questa pianta

dal destino segnato prosperava in pieno rigoglio promettendo

un abbondante raccolto. Tornando indietro il 3 agosto vidi con

dolore una vasta distesa di vegetazione in putrefazione. In

ogni dove la povera gente era seduta sulle recinzioni di campi

marcescenti torcendosi le mani, e piangeva amaramente la distruzione

che l'aveva lasciata senza cibo”.Questa lettera scritta

da padre Mathew, un sacerdote cattolico, nel 1846 ci dà

un quadro preciso di ciò che avvenne in quegli anni in

terra d'Irlanda.

L'arrivo della peronospora fu annunciato dal fetore delle patate

marce, che era ovunque nella tarda estate del 1845, e poi anche

nel 1846 e nel 1848. Con il vento che ne trasportava le spore,

il fungo faceva la sua comparsa nei campi letteralmente da un

giorno con l'altro: alle macchie nere sulle foglie seguivano

le macchie cancrenose che si diffondevano lungo tutto lo stelo

della pianta; poi si annerivano i tuberi, che si trasformavano

in poltiglia maleodorante. Bastavano pochi giorni a distruggere

un campo, che da verde diveniva nero; persino le patate nelle

dispense non avevano scampo.

La ruggine della patata colpì tutta l'Europa, ma solo

in Irlanda causò una catastrofe. Altrove, quando il raccolto

era distrutto, la popolazione poteva ricorrere ad altri alimenti

base, ma i poveri d'Irlanda, che si cibavano di patate e non

partecipavano all'economia del lavoro, non avevano alternative.

Come spesso capita in caso di carestia, il problema non si limitava

alla scarsità di cibo. Al culmine della crisi, nei porti

irlandesi erano ammassati sacchi di grano assegnati all'esportazione

in Inghilterra. Ma il grano era una merce, destinata ad andare

dove c'era denaro; dato che i mangiatori di patate non avevano

denaro per pagare il grano, questo veniva inviato in un paese

più ricco.

La carestia delle patate fu le peggiore catastrofe ad abbattersi

sull'Europa dopo la peste nera del 1348. La popolazione irlandese

fu letteralmente decimata: in tre anni un irlandese su otto

(un milione di persone) morì di fame; altre migliaia

divennero cieche o malate di mente per mancanza di vitamine.

Poiché le leggi sui poveri stabilivano che chiunque possedesse

più di un quarto di acro di terra non avesse diritto

ai sussidi, milioni di irlandesi furono costretti a cedere la

loro fattoria per mangiare; sradicati e disperati, quelli dotati

di mezzi ed energia emigrarono.

Le cronache dei tempi della carestia riportano visioni infernali:

pile di corpi per le strade che nessuno aveva la forza di seppellire,

eserciti di mendicanti seminudi che avevano impegnato i vestiti

per un po' di cibo, case abbandonate, villaggi spopolati. Alla

carestia seguirono le malattie: tifo e colera si diffusero a

macchia d'olio tra la popolazione indebolita. La gente mangiava

erba, animali domestici, carne umana...

Le cause del disastro furono molteplici e complesse, e includevano

il criterio di distribuzione della terra, la brutale economia

di sfruttamento degli inglesi, un'opera di soccorso insensibile

e i consueti fattori determinati dal clima, dalla geografia

e dalle abitudini culturali.

Non fu la patata, quanto piuttosto la monocultura della patata

a gettare il seme della catastrofe in Irlanda. Qui si sperimentò

la follia della monocultura che portò l'agricoltura e

la dieta degli irlandesi a dipendere interamente non solo dalla

patata, ma addirittura da un unico tipo di patata.

Nell'Irlanda sotto il dominio inglese la logica dell'economia

decretò la monocultura della patata; nel 1845, la logica

della natura esercitò il proprio veto, e un milione di

persone morirono di fame

Anche gli Inca costruirono la loro civiltà sulla patata,

ma ne coltivarono una tale varietà che nessun fungo avrebbe

mai potuto farla crollare.

|

|

| Copertina e controcopertina della dispensa realizzata dal

Centro Studi Canaja |

Storia di narratori di cibo e di cibo che manca

Il grido d'allarme lanciato dalla tragedia irlandese, le sue nefaste conseguenze,

anche se può sembrare paradossale, servirono da formidabile

stimolo alla diffusione della patata nel mondo. Migrando negli

Stati Uniti e in Australia, gli irlandesi, portarono con loro

la cultura della coltivazione della patata che, intercettata

da imprenditori milionari, divenne produzione su scala industriale.

Oggi la patata è la quarta coltura al mondo, è

coltivata in oltre cento Paesi, 18 milioni di ettari sono destinati

alla sua coltivazione, nel 2008 la produzione totale ha raggiunto

326 milioni di tonnellate.

La patata ha smesso i poveri panni di cibo per gli ultimi della

terra ed è diventata business, le sue qualità,

l'amido in particolare, sono sfruttate dall'industria farmaceutica

e da quella della cosmesi, da quella della carta a quella dei

collanti, la patata si è trasformata in bio-plastica,

in bio-carburante e, inevitabilmente, è diventata oggetto

di ricerca per le multinazionali dell'agro-alimentare e della

trasformazione genetica.

Scrivendo questa dispensa, inconsapevolmente, siamo andati a

vestire i panni di “narratori di cibo”, quei panni

che proprio con questa definizione, in modo sprezzante, i sostenitori

accaniti degli OGM lanciano come accusa nei confronti di chi

continua a combatterli.

E “narratori di cibo” vogliamo e dobbiamo continuare

ad esserlo, vogliamo continuare a pensare che dentro al piatto

debba trovare spazio la politica, l'etica, la sociologia, la

solidarietà, le migrazioni bibliche e le soluzioni per

fermare queste migrazioni, la gestione delle risorse idriche.

Vogliamo continuare a pensare che la gestione del nostro frigorifero

e della spesa che facciamo abbia una valenza politica e sociale.

Vogliamo continuare a stare dalla parte dei “polverosi

intellettuali europei” che si ostinano a pensare che debbano

e possano esistere dei vasi comunicanti tra i piatti ricolmi

di prelibatezze dei cittadini del nord del mondo con le ciotole

semi-vuote dei cittadini del sud impoveriti da politiche esproprianti.

Vogliamo continuare a pensare che un sistema che condanna alla

morte per fame milioni di uomini e donne è un sistema

da ribaltare perché è lo stesso sistema che condanna

alla povertà dieci milioni di uomini e di donne in Italia.

Vogliamo continuare a gridare con forza che a “sfamare

il pianeta” non saranno le multinazionali che riempiranno

i padiglioni della prossima Esposizione Universale ma la forza,

la coscienza e la determinazione dei prossimi “beati costruttori

di barricate”.

La Dispensa è dedicata a Mario Martinelli

Compagno camminante,

camminando, camminando...

E noi, siamo qui seduti nella nebbia

a mangiare acqua

la mente aperta

decantiamo...

Centro Studi Canaja

Bibliografia:

Redcliffe N. Salaman – Storia sociale della patata

– Garzanti, 1989

David Gentilcore – Italiani mangia patate –

Il Mulino, 2013

Michael Pollan – La botanica del desiderio Il mondo

visto dalle piante – Il Saggiatore, 2013

Sorel, Marx e la patata

In

una conferenza tenuta lo scorso novembre al Circolo ARCI

Scighera di Milano, un'analisi originale del tubero e

del suo “uso” politico.

Premessa

Come risulta ovvio consultando gli itinerari coloniali

e mercantili del Cinquecento, giungendo dall'America,

la patata approda in Spagna prima di diffondersi nel continente

europeo. Che si sia diffusa – e parecchio –

lo sappiamo. Meno si sa degli ostacoli che questa diffusione

ha incontrato sulla propria strada.

1.

Dopo una vita a dir poco avventurosa e prima di un'altra

vita a dir poco avventurosa – scienziato, fisico,

inventore di cucine, spia degli inglesi in America, spia

dei tedeschi in Inghilterra e, presumibilmente, spia degli

inglesi in Baviera –, Benjamin Thompson conte di

Rumford (1753-1814) giunge al servizio del principe palatino,

l'elettore Carlo Teodoro, sovrano della Baviera negli

ultimi anni del Settecento. Ivi, dimostrando ulteriormente

il proprio eclettismo, si occupa di riforme sociali –

dall'istituzione di scuole pubbliche all'alimentazione

dei poveri che, all'epoca, in Baviera, costituivano il

5% della popolazione. Inventa, allora – in tutta

segretezza –, la zuppa Rumford, necessaria e sufficiente

per il pranzo del nullatenente e dell'operaio. Tenendo

presente che un'oncia vale suppergiù 28 grammi,

potrebbe tornare utile conoscerne la ricetta: 1 oncia

di orzo perlato, 1 oncia di piselli, 3 once di patate,

un quarto di oncia di pane (abbrustolito prima perché

ci si impiegasse più tempo per masticarlo –

più tempo ci impieghi, più ti sembra di

aver mangiato), un quarto di oncia di sale, mezza oncia

di aceto e 14 once d'acqua. Il tutto a cuocere per due

ore a fuoco lento.

Alludo al fatto che la ricetta fosse segreta perché,

all'epoca, in Baviera, la patata non era considerata commestibile.

Come parecchi altri alimenti nella storia dell'alimentazione

umana ha dovuto superare un tabù.

2.

Nel 1908, il teorico dell'anarco-sindacalismo Georges

Sorel pubblica Le illusioni del progresso. Nel

terzo capitolo – dedicato alla storia della scienza

nel Settecento -, si sofferma anche sulla storia della

patata, che definisce “brillante”. Racconta

che l'economista Robert-Jacques Turgot cercò di

diffondere la patata a Limoges già nel 1761 e che,

nel 1765, il vescovo di Castres ne fa l'oggetto di una

pastorale; che, prima del 1773, una nobildonna francese

convince anche il re di Svezia a piantare patate; che

lo stesso Luigi XIII interviene personalmente promuovendo

invenzioni gastronomiche aventi la patata per oggetto

preferenziale e che, infine, con il Traité sur

la culture et les usages des pommes de terre, de la patate

et du topinambour di Antoine-Augustin Parmentier,

pubblicato nel 1778 e destinato a costituire una pietra

miliare, si può considerare concluso il cammino

trionfale della patata in Francia. “Dopo esser stato

l'ortaggio filosofico” – è la conclusione

di Sorel –, la patata, durante la Rivoluzione diventa

“l'ortaggio patriottico”. (Questa distinzione

meriterebbe un commento. Forse, Sorel attribuisce qui

a “filosofico” il significato che, suppergiù,

doveva avere all'epoca dell'Illuminismo in Francia, quando

i “filosofi” venivano considerati fonte di

possibili attentati contro l'ordine costituito, portatori

di nuove idee e, pertanto, “rivoluzionari”.

Che, con il conferimento del potere a Napoleone, il patriottico

prenda il sopravvento sul rivoluzionario – e che,

anzi, ne costituisca presto la tomba – è

quasi ovvio).

3.

Con metafora odierna, si potrebbe sostenere che, in Italia,

la patata giunge già “sdoganata” dalla

Francia. O, almeno, quasi sdoganata, perché fidarsi

è bene, ma non fidarsi è meglio.

Nel 1777, per esempio, la nobildonna Teresa Ciceri Castiglioni

di Como – che aveva avuto delle dritte dalla Francia

– pregò Alessandro Volta in procinto di partire

per la Savoia di riportarne alcuni esemplari (gli appuntò

sulle camicie un bigliettino con scritto “Ricordati

di portare le patate”). L'idea, infatti, era già

quella di coltivarle per darle da mangiare ai contadini.

Più tardi, nel 1785, la Società Patriotica

di Milano istituita da Maria Teresa d'Austria ne fece

arrivare altre e si cominciò a coltivarle sperimentalmente

in alcune zone della Lombardia – nella brughiera

della Grovana, a Gallarate, a Somma, nella Valsassina

e al Monte di Brianza. A Milano, le prime patate –

questa volta di derivazione inglese – furono coltivate

nell'orto Botanico del Ginnasio di Brera.

4.

Karl Marx nasce nel 1818. Della sua vita faticosa e della

famiglia numerosa – e difficile da mantenere –

che formò si sa quasi tutto. Per sua fortuna, poteva

contare sul suo amico Frederich Engels. Rifugiatosi a

Londra, in una drammatica lettera del 27 aprile 1852,

Marx informa Engels che “il fornaio da venerdì

non ci darà più pane”. Qualche mese

dopo racconta che: “Da otto giorni, ho nutrito la

mia famiglia di pane e di patate e mi chiedo se potrò

procurarmene oggi. Questa dieta, naturalmente, non è

stata molto favorevole, data la temperatura attuale”

(8 settembre 1852). In quegli anni, cattiva alimentazione,

denutrizione portano a pessime conseguenze: lui, che già

soffre di una fastidiosissima foruncolosi al sedere, si

ammala agli occhi. La moglie Jenny, la figlia Eleanor

e la figlia Jenny si ammalano. Il figlio Edgar (detto

Musch) muore.

5.

Torniamo a Sorel. In una nota delle sue Illusioni del

progresso, Sorel parla anche dei pregiudizi che sono

sopravvissuti riguardo la patata per tutta la prima metà

dell'Ottocento. E qui, come esempio, tira in ballo Marx,

che, nella Miseria della filosofia – scritta

in francese fra il 1846 e il 1847 contro la filosofia

di Proudhon –, accusa la patata di “aver provocato

gli ascessi tubercolari”, ovvero la scrofola. E

dice che il problema è stato trattato da Morel,

nel 1857, nel suo trattato sulle degenerazioni. Qui Sorel

dileggia Marx. Usa l'argomento della patata per dare consistenza

all'impianto critico nei suoi confronti. Per Sorel, infatti,

“il grande errore di Marx è stato di non

rendersi conto dell'enorme potere che, nella storia, appartiene

alla mediocrità; egli non ha sospettato che il

sentimento socialista (così come lui lo concepiva)

è estremamente artificiale”. Sorel, dunque,

si scaglia contro la “mediocrità democratica”

e, senza saperlo, diventa il teorico del fascismo. Non

a caso, Mussolini lo citerà come propria radice

culturale nella voce “Fascismo” dell'Enciclopedia.

L'espediente critico, ovviamente, è ingeneroso,

perché Marx – come ben sappiamo oggi - non

ha tutti i torti. Anche “Virchow studiando le condizioni

della popolazione della Slesia”, rilevò che

“una dieta a base solo di patate produceva stati

di denutrizione”, come ricorda Gilberto Corbellini

nella sua storia del pensiero immunologico.

Appendice

A questo punto la conferenza sembrerebbe conclusa –

ma soltanto per quel che concerne il significato proprio

della patata. La vita di Marx ci porta anche alla considerazione

di un aspetto metaforico che non va trascurato del tutto.

A casa Marx operava, infatti, anche una domestica. Si

chiamava Emma Demuth e, senza prendere il salario, si

prendeva cura della famiglia Marx. Anche del capofamiglia.

Dorme, infatti, nella stessa stanza dove Marx lavora fino

alle tre di notte (la stesura del Capitale e delle

altre opere marxiane merita ben il sacrificio di qualche

ora di sonno nonché qualche momento di rilassatezza)

– e rimane incinta. Per evitare lo scandalo –

perché anche per i pensatori rivoluzionari in fin

dei conti non è facile liberarsi dei pregiudizi

borghesi –, il figlio viene riconosciuto da Engels.

Manca ancora, però, un'osservazione di ordine linguistico.

Nora Galli de' Paratesi, nel 1964, ha pubblicato Le

brutte parole che, in origine, da sua tesi di laurea

si intitolava Semantica dell'eufemismo. In quest'opera,

la de' Paratesi registrava e indagava i processi metaforici

cui sono stati sottoposti i designanti degli organi sessuali

nel tentativo – sociologicamente necessario, politicamente

discutibile – di non nominarli con quel che essendo

sottoposto a tabù viene chiamato il “loro

nome”. Bene, in quest'opera, non viene registrato

“patata” come equivalente dell'organo sessuale

femminile. E, tuttavia, nel 1982, nella versione italiana

di Le sourire di Claude Miller, Emanuelle Seigner

si dice certa che Jean-Pierre Marielle ha tutte le intenzioni

di “sfondarle la patata” (che, presumibilmente,

sarà stata la “patate” – patata

dolce – e non “pomme de terre”).

Per quanto potesse amare la patata metaforica, Marx questo

non poteva saperlo.

Nell'odio di Marx per la patata, allora, manca qualcosa.

Manca la consapevolezza di un processo metaforico che

l'avrebbe seguito – di là ancora da venire.

E manca per forza di cose: perché per lui la patata

ha valore negativo – non solo perché “causa”

della scrofola, ma perché “causa” della

stessa sopravvivenza del proletariato in quanto “esercito

di riserva” del capitalismo. Se poi avesse saputo

come il sesso sarebbe stato usato dal sistema capitalistico

per assoggettare e opprimere le classi lavoratrici avrebbe

detestato anche la patata metaforica.

Felice Accame

Nota

Per la storia di Emma in casa Marx, cfr. P. Durand, Marx,

l'amore e il matrimonio, Bertani editore, Verona 1971,

pag. 60-61. Il nome della patata vien fatto derivare da

“papa”, designante il tubero in quechua, e

dall'haitiano “batata” (M. Cortellazzo e P.

Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana,

Zanichelli, Bologna 1985). Va anche tenuto presente, inoltre,

che la “patata dolce” in francese si chiama

“patate” e che, in francese come in italiano,

è stata presto metaforizzata per designare il “tonto”.

Non ricorda forse, questo processo, il “mona”

veneto! All'organo sessuale femminile – e non solo

a quello femminile – vengono attribuiti disvalori

e impersonificati negli stigmatizzati sociali.

|

Vedi alla voce patata

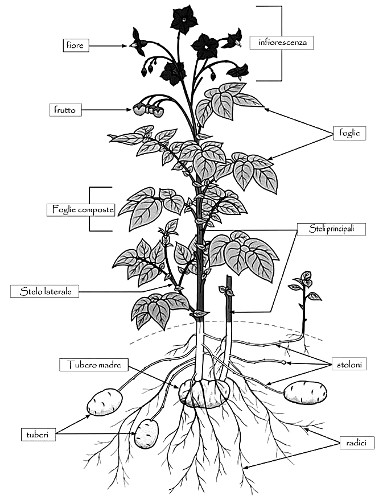

Patata

(fr. pomme de terre; sp. patata; ted. Kartoffel; ingl.

potato). La patata (Solanum tuberosum L., della famiglia

Solanacee) è pianta annuale, ha rami sotterranei

chiamati “stoloni”, che ingrossano trasversalmente

alla loro estremità, formando “tuberi”

di varia forma e di varia colorazione, i quali tuberi

costituiscono appunto la parte commestibile della pianta,

e sono ricchi in amido e in sostanze azotate; le radici

sono sottili e lunghe, e non tuberizzano.

I fusti sono aerei, eretti, erbacei, ramosi con foglie

bianchicce di sotto, pennato-partite con due-tre paia

di segmenti grandi ovato-acuminati, alternati con segmenti

più piccoli; i fiori in corimbi ascellari, con

lunghi peduncoli, sono bianchi, rosei o violetti secondo

la varietà; il frutto è una bacca globosa,

verdastra, gialla a maturità, con parecchi semi

minuti. La patata si moltiplica per tuberi; la riproduzione

per semi si fa per avere tipi nuovi, provenienti dall'ibridazione

di varietà diverse.

Le patate, in relazione al periodo di maturazione, si

classificano in: “precoci”, che sono le prime

a maturare nel mese di marzo o di aprile; “medio-precoci”,

che producono da 10 a 20 giorni dopo; “semi-tardive”

o “medio-tardive”, che maturano da 25 a 40

giorni dopo le precoci; “tardive”, a lungo

ciclo vegetativo, maturanti da 40 a 60 giorni più

tardi delle precoci. Per l'esportazione dall'Italia interessano

le patate “precoci” e “medio-precoci”,

perché trovano favorevoli mercati esteri in un

momento in cui la produzione in quelle regioni è

esaurita, e non è ancora pronta la nuova produzione.

Enciclopedia italiana (1935) |

|

| Repubblica Democratica Tedesca (DDR), 1960

I bambini vengono

istruiti a riconoscere

e distruggere la terribile dorifora |

La dorifora della patata

Impossibile

parlare di “Tuberosum Solanum'' (patata) senza imbattersi

nella “Laptinotarsa Decemlineata'' (dorifora) ammorsicata

com'è alla sua pianta e con le gialle uova deposte,

come un racconto, sulle pagine inferiori delle foglie

esposte ad est.

Piscinin ma gnuch, tenace, testardo, vorace, senza

vergogna, vendetta indiana e insetto “politico''

per eccellenza, usato in tempo di guerra come “arma

biologica” reale o di propaganda.

Con le sue orde ha ricolonizzato l'America, invaso il

capitalismo come il comunismo, repubbliche e monarchie,

dittature e democrazie, è accusato di acriticità

verso il potere, in verità questo giallo Gengis

Kan a strisce nere persegue un proprio disegno territoriale

lungo 12 milioni di chilometri quadrati. La “Meridiana

della Dorifora''.

Storia di stalla, sacchi di juta e strada dei carri. Una

lunga stalla piena di contadini dalle tinte e lingue diverse,

come i molti colori delle tante varietà dei tuberi

e i 10 racconti messi per la lunga sulla brillante livrea

della Dorifora.

Dedichiamo questa breve dispensa ai bambini di ieri, anziani

di oggi, alle donne e uomini che sono andati, vanno, andranno,

con tolle, barattoli e bottiglie nei campi di patate

a raccogliere dorifore.

Centro Studi Canaja |

Le canaje si presentano

La

muraille est le papier de la canaille

Si sa solo che seduti in sella

Su di una sola natica

Come nei momenti di riposo

Che colpiscono anche le avanguardie

Essi guardavano il futuro grattandosi il mento

E le file sopravvenienti sbattevano

Bestemmiando su quelle che si arrestavano

(G.L.P.)

Canaja, un nome che viene da lontano, da quel dialetto

milanese con venature spagnole, che rimanda ad un'imprecazione

da America Latina.

Canaja nasce a metà degli anni '80 (D.C.-Dopo il

Ciclostile) come rivista autoprodotta e fotocopiata in

proprio, che si propose come progetto “Contenitore”,

una pesca a strascico di quello che ancora restava e respirava

in tempo di riflusso.

14 numeri tra nullità e genialità, da ricordare

il pluripremiato fotoromanzo “Due cuori e una traversa”

pubblicato in occasione dei mondiali di calcio in Italia.

A metà degli anni '90, preso atto della fine della

sua spinta propulsiva, nel punto ristoro di Benzinopoli,

davanti alla raffineria di Pero, la redazione decise di

sciogliersi nell'aria morbata di fine secolo.

Il giorno dopo nacque così il Centro Studi Canaja,

con lo scopo di fronteggiare una realtà mutata

e mutante sulle coordinate di “memoria e confine”.

Nel 1998 esce il libro “C.T. L'Onda assassina”,

un corto saggio su uno dei più importanti personaggi

della cultura metropolitana. Un Nostradamus popolare,

che scrisse le sue centurie sulle pagine d'asfalto dei

marciapiedi di mezza Milano.

Nel 2003 in piena colonizzazione fieristica (delle terre

a Nord-ovest di Milano) pubblica “TIRritorio –

La terra dei TIR”. Un foto saggio auto pagato che

tutt'oggi rimane l'unica produzione indipendente.

Con il Collettivo Oltre il Ponte mettono in piedi 2 monumentali

esposizioni, una sulla civiltà contadina “Oh

Signur di Puaritt, quell di Sciuri el gh'ha i Curnitt”

e lo “Stabilimento”, sull'inciviltà

industriale. Con la Compagnia musico teatrale Clerici-Ferrè

collabora alla ricerca e alla stesura di “Sacro

e Profano”, rappresentazione delle tradizioni popolari.

Nel 2014, in collaborazione con il Circolo la Schigera

della Bovisa, lancia il progetto “Mondo-IN.FAME”.

L'altra Exposizione, accompagnandola con la pubblicazione

della DISPENSA, dove l'infamità parte dal diritto

al cibo per estendersi all'istruzione, al lavoro, alla

salute... Dando seguito al progetto viene proposta a Rho

un'iniziativa sull'amianto in quanto l'unica vera

exposizione universale.

Centro

Studi Canaja |

|