|

magistratura

Ma D'Ambrosio

è uomo d'onore

di Enrico Maltini

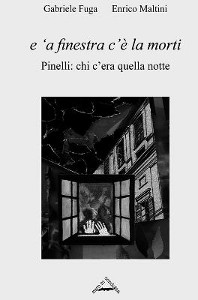

È stato il geniale inventore del “malore attivo”, formula con cui nel 1975 si pose una pietra tombale sull'assassinio in Questura del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. Lo ricorda qui un militante (con Pinelli e pochi altri) nella Crocenera Anarchica nel 1969, autore di recente di un importante libro su quella pagina drammatica della storia italiana.

Gerardo

D'Ambrosio è morto il 29 marzo scorso e ai morti si deve

rispetto, dunque staremo attenti con le parole. Parlare di lui

non è facile, perché nella sua vita di magistrato

ci sono molte luci tra le quali le indagini sul famigerato Banco

Ambrosiano e sul banchiere Roberto Calvi, la stagione di “mani

pulite” e di tangentopoli ...e altre indagini che hanno

“fatto luce” su molti di quei pezzi della nostra

buona società che, infrattati tra le pieghe di mille

poteri, rubano, corrompono, comprano e si vendono. Gerardo

D'Ambrosio è morto il 29 marzo scorso e ai morti si deve

rispetto, dunque staremo attenti con le parole. Parlare di lui

non è facile, perché nella sua vita di magistrato

ci sono molte luci tra le quali le indagini sul famigerato Banco

Ambrosiano e sul banchiere Roberto Calvi, la stagione di “mani

pulite” e di tangentopoli ...e altre indagini che hanno

“fatto luce” su molti di quei pezzi della nostra

buona società che, infrattati tra le pieghe di mille

poteri, rubano, corrompono, comprano e si vendono.

Ma nel suo prestigioso curriculum c'è anche quell' ombra

nerissima, che ci ha riguardato molto da vicino e che non è

il non aver fatto luce sulle ragioni e i modi della morte

di Pinelli, cosa ammissibile, ma di averla attivamente spenta,

la luce, concludendo l'istruttoria con la sentenza di archiviazione

dell'ottobre 1975, quella passata alla storia come del “malore

attivo”. Un malore su cui si è detto e scritto

molto: Adriano Sofri ne ha scritto un libro, i linguisti ne

hanno notato l'evidente caratteristica di “ossimoro”,

tutti l'hanno inteso come un compromesso.

ossimoro

- Figura retorica che consiste nell'unione sintattica di due

termini contraddittori, in modo tale che si riferiscano a una

medesima entità, per es.: lucida follia; tacito

tumulto (G. Pascoli); convergenze parallele (A. Moro);

insensato senso (G. Manganelli) e ottenendo spesso sorprendenti

effetti stilistici. (Enciclopedia Treccani).

- Gli gnostici parlavano di una luce oscura; gli alchimisti

di un sole nero (Jorge Luis Borges).

- Qualcuno ha anche parlato di suicidio passivo... (anonimo,

n.d.r).

È giusto però ricordare che la locuzione “malore

attivo”, come tale, non è mai stata né scritta

né detta da D'Ambrosio. Le esatte parole da lui usate

nella sentenza sono infatti dapprima queste:

“alterazione del centro di equilibrio cui non segue

perdita di tono musclare e cui spesso si accompagnano movimenti

attivi e scoordinati”

e poche righe sotto:

“L'interrogatorio è terminato e nulla è

emerso contro Pinelli, ma lo stato di tensione per lui non si

allenta.

Il commissario Calabresi si è allontanato senza dire

una parola. Cosa deciderà di lui il dott. Allegra? Finirà

a San Vittore con l'infamante marchio di complice di uno dei

più efferati delitti della storia d'Italia o tornerà

finalmente libero a casa? Pinelli accende la sigaretta che gli

offre Mainardi (uno dgli agenti presenti n.d.r.).L'aria della

stanza è greve, insopportabile. Apre il balcone, si avvicina

alla ringhiera per respirare una boccata d'aria fresca, una

improvvisa vertigine, un atto di difesa in direzione sbagliata,

il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. Tutti

gli elementi raccolti depongono per questa ipotesi”.

Il resto della sentenza è una minuziosissima ricostruzione

di tutta la dinamica della caduta, dei tempi delle chiamate

del pronto soccorso di... mille particolari grandi e piccoli,

con frequenti contraddizioni che alla fine non portano a nulla

di preciso, o meglio che portano secondo D'Ambrosio a tre possibilità:

suicidio, omicidio o il malore prima descritto, quello che passerà

alla storia come “malore attivo”.

È lecito pensare che le parole con cui descrive l'evento

cruciale siano state pesate dal giudice con estrema attenzione,

calibrate una ad una con grande cura, data la cruciale importanza

che rivestono, costituendo il vero “cuore” della

sentenza. Proprio per questo dobbiamo considerarle anche noi

con la massima cura e con l'attenzione che meritano:

Apre il balcone, si avvicina alla ringhiera per respirare

una boccata d'aria fresca, una improvvisa vertigine, un atto

di difesa in direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera

e precipita nel vuoto.

Tertium non datur

In queste due righe e mezzo sta la conclusione dell'istruttoria e, come si è detto, il cuore della sentenza: fino alla boccata d'aria fresca può essere un'ipotesi da prendere in considerazione, ma “un'improvvisa vertigine” “un atto di difesa in direzione sbagliata...” sono due cose diverse, che D'Ambrosio mette insieme e unisce con una virgola quasi fossero due modi di dire la stessa cosa, cioè quasi fosse indifferente usare il primo termine, o il secondo, o tutti e due... ed è qui che non ci siamo. Un magistrato attento e colto come D'Ambrosio, che sta scrivendo la parte più delicata di una sentenza di per sè delicata su una vicenda che l'opinione pubblica segue con attenzione, che coinvolge le massime istituzioni dello Stato in un momento di alta tensione politica e sociale, non può ricorrere a significati approssimativi. Se lo fa è perchè non trova altre vie d'uscita, fa quel che può, perchè vi è costretto. In effetti, detta così, l'espressione lascia tre possibilità: primo, c'è solo la vertigine, secondo: la vertigine segue a un atto di difesa, terzo: c'è solo l'atto di difesa. Bene: se si è trattato di una vertigine è un conto, ma se la vertigine segue un atto di difesa in direzione sbagliata, tutto cambia: un atto di difesa con o senza vertigine, lo si voglia o no, può essere solo la risposta ad un atto di offesa. Tertium non datur.

Volendo essere precisi e qui occorre esserlo, il “malore

attivo” è allora una semplificazione giornalistica,

presumibilmente derivata dal titolo del bel libro di Adriano

Sofri*, di una sentenza che ci dà

due alternative: a) Pinelli è precipitato davvero per

un malore (attivo o passivo che sia è solo un dettaglio)

e, b) si è trattato di una forma di aggressione fisica

dalla quale Pinelli ha tentato inutilmente di difendersi, non

riuscendovi ed essendo spinto fuori con o senza perdita

dell'equilibrio. Nel primo caso si configura un incidente, nel

secondo un omicidio.

Peccato però che la prima ipotesi venga recisamente negata dallo stesso Giudice, in seguito a una complicata serie di ragionamenti intorno alla dinamica dei corpi solidi, che qui tralasciamo, per cui in caso di semplice malore il corpo sarebbe caduto all'interno dlla stanza.

Potremmo allora dire che nella sua sentenza D'Ambrosio ipotizza che qualcuno dei presenti abbia usato violenza ad un Pinelli che compie in risposta un atto di difesa e precipita. Ma lo dice in modo che sembra non averlo detto, confondendo tra loro tutte le ipotesi.

Ma D'Ambrosio è uomo d'onore,

direbbe l'Antonio della tragedia di Shakespeare e certamente

D'Ambrosio non è uomo di poco conto. Ma allora, perchè

usare frasi e termini tanto ambigui? Non certo per leggerezza,

né tanto meno per fare un favore a poliziotti o questori,

ci deve essere una ragione più seria.

Infatti c'è, a nostro avviso e la possiamo anticipare con una frase di Oreste Scalzone, che definì quella sentenza “il frutto del compromesso storico ante litteram”.

In effetti, è vero che un ossimoro può permettere

di ottenere sorprendenti effetti stilistici, ma non sembra

questo lo scopo cui mirava D'Ambrosio. Piuttosto si ha la forte

impressione che ad un così abile e credibile giudice,

uno di quelli “al di sopra delle parti” (si dà

dunque per scontato che gli altri sono di parte) sia stata affidata

una missione delicata e complessa: mettere una pietra sopra

la vicenda Pinelli, chiudere un caso imbarazzante, con un omaggio

all'anarchico innocente ma squilibrato dopodiché, come

direbbero a Napoli “scurdammoce u'passato”. Se è

giusta la definizione di Scalzone, che noi condividiamo, il

futuro senatore (PD) Gerardo D'Ambrosio stava mettendo in atto

una difficile strategia che il più forte partito di opposizione

si trovava suo malgrado a dover seguire. Il PCI e i suoi soci

di allora non avevano responsabilità dirette in stragi

e omicidi, ma per denunciare chi quelle responsabilità

le aveva, ovvero destra DC, PSDI e altre destre, le varie cosidette

forze oscure (CIA, USA, Nato, Gladio, Stay behind, Ufficio

Affari Riservati, altri servizi...) bisognava avere una forza

che PCI e alleati non potevano (o non volevano?) avere. D'altra

parte un venticello di centro-sinistra già spirava all'

orizzonte. In questi casi è meglio fare come le scimmiette:

non vedere, non sentire e non parlare ma anche, in questo caso,

non indagare.

Ma tre indizi fanno una prova

Non abbiamo la pistola fumante ma, come si dice, tre indizi

fanno una prova. Vediamo:

Il primo: sappiamo che Calabresi affermò di essere

uscito dalla stanza prima della caduta, per portare i verbali

al capo Allegra, sappiamo anche che l'anarchico Lello Valitutti

che si trovava tra lo studio di Calabresi e quello di Allegra,

ha sempre fermamente escluso di aver visto il commissario passargli

davanti. Sulla presenza o assenza di Calabresi, cosa non secondaria,

il G.I. D'Ambrosio ha interrogato tutti i poliziotti e il carabiniere

ufficialmente presenti, tutti denunciati per omicidio e altro

da Licia Pinelli, dunque tutti imputati che come tali hanno

diritto di mentire. Perchè D'Ambrosio non ha mai voluto

sentitire Lello, l'unico testimone “civile” presente

sul luogo dei fatti, che non essendo imputato doveva deporre

sotto giuramento?

Il secondo: negli archivi nascosti dall'Ufficio Affari

Riservati (UAR) del ministero degli Interni, ritrovati 1996

nella via Appia a Roma, vi erano molti documenti che attestavano

della presenza di cinque alti funzionari dell'UAR (Russomanno,

D'Agostino, Alduzzi, Carlucci e il direttore Catenacci) oltre

a una dozzina di agenti, che circolavano in quei giorni e quella

notte nei (pochi) locali dell'Ufficio Politico al quarto piano

della questura milanese. Questi personaggi, dei quali la magistratura

non seppe nulla fino al ‘96 e noi fino a pochi anni fa,

interrogavano, conducevano indagini all'insaputa degli inquirenti,“erano

i padroni delle indagini” come disse uno di loro, erano

considerati gerarchicamente superiori da parte di tutti

i funzionari delle squadre politiche e furono coloro che fecero

i nomi di Valpreda e Pinelli già dalla notte del 12.

D'Ambrosio ha detto a proposito dell'ipotesi di omicidio: “Facemmo

mille accertamenti, cercammo tutti i riscontri possibili ma

gli indizi, vennero meno uno dopo l'altro....”. Bene,

ma è possibile che tra i mille accertamenti e riscontri

effettuati nulla sia emerso rispetto a quelle ingombranti presenze?

Non uno che abbia suggerito qualcosa? È vero che i funzionari

venuti da Roma dichiaravano esplicitamente di voler “restare

riservati”, ma è assai strano che D'Ambrosio

non ne abbia saputo proprio nulla, che nessuno abbia detto qualcosa,

che a nessuno degli agenti interrogati sia sfuggita una parola...

E che nemmeno abbia saputo della dichiarazione di Giuseppe Mango,

alto funzionario UAR, verbalizzata dal suo collega Carlo Mastelloni

il 30 aprile 1997, che dice:

«Circa il suicidio di PINELLI il D'AMATO esclamò,

dopo il fatto, che ALLEGRA, Dirigente dell'Ufficio Politico,

non aveva attuato le necessarie misure per impedire che l'anarchico

si buttasse dalla finestra. “Ha ragione il Capo della

Polizia” esclamò. Non si poteva trattenere una

persona fermata di “quell'importanza” – visto

il titolo del reato per il quale era indiziato – in quelle

condizioni ambientali».

«ALLEGRA fu convocato a Roma da D'AMATO ed entrambi si

recarono da VICARI ma non si prese nei suoi confronti nessun

provvedimento. Allegra sosteneva che PINELLI si era appoggiato

di spalle alla finestra e che improvvisamente si era buttato

giù. Tutto questo seppi dallo stesso D'AMATO dopo la

convocazione di ALLEGRA da parte del Capo della Polizia».

Di spalle! Dunque niente tuffi, niente balzi felini,

slanci, ante che sbattono... tutte inutili le millimetriche

misurazioni col famoso manichino! Di spalle si è buttato

l'anarchico! Lo ha fatto apposta! Per intralciare la giustizia!

E se davvero nulla di tutto ciò era giunto al suo orecchio,

era una ragione di più per voler approfondire la cosa

e chiedere conto del perché tutto gli era stato taciuto.

Non solo perché chi tace ha qualcosa da nascondere, non

solo perché c'è un evidente reato di falsa testimonianza,

ma se non altro per orgoglio professionale.

Il lettore può decidere in che misura questi sono indizi

e in che misura si avvicinano a prove, ma tutto questo si inquadra

molto bene in quella ricostruzione storica ormai accettata,

che colloca la bomba del 12 dicembre nel quadro esterno e internazionale

della guerra fredda e in quello interno e nostrano del contrasto

alle lotte operaie e studentesche dell'autunno caldo.

Un “partito del golpe” (l'allora PSDI capeggiato

da Giuseppe Saragat, con pezzi della Dc e altre formazioni di

destra, con i servizi Usa e nostrani, i fascisti di Ordine Nuovo

e le varie logge P2, Gladio, Mar ecc.) aveva pianificato la

svolta autoritaria da compiersi in un Italia sconvolta dal terrore

subito dopo la strage. Una svolta che non vi fu perché

la massa composta, che in una cupa giornata e in un silenzio

agghiacciante accompagnò le sedici bare sul sagrato del

Duomo ai funerali delle vittime, spaventò talmente il

presidente del consiglio Mariano Rumor che volle tirarsi indietro,

facendo saltare il piano. e costringendo il presidente della

Repubblica Giuseppe Saragat e gli altri “golpisti”

a rinunciare al progetto.

Contribuì alla rinuncia anche il poderoso servizio d'ordine

che PCI e altre forze di sinistra avevano predisposto proprio

in vista di un tentativo di svolta autoritaria. La rinuncia

allo scioglimento delle camere e alla dichiarazione dello stato

di emergenza non fu però gratuita, ma fu contrattata

con il PCI che dovette accettare, o non potè rifiutare,

delle condizioni, secondo le quali si rinunciava al colpo di

stato, ma ci si impegnava a non perseguire legalmente i “congiurati”,

(Stefano delle Chiaie e ON in particolare) e, in breve, a continuare

a battere la pista anarchica con Valpreda, ecc.

Una brutta storia, cui PCI e soci furono costretti ad aderire,

non avendo la forza di denunciarla, e secondo non pochi storici,

anche perché ricattati dai servizi (i finanziamenti da

Mosca e altro) ed in particolare dall'UAR di D'Amato, uomo legato

alla CIA.

Un patto scellerato che dovette poi essere difeso per i decenni

a seguire, un cadavere nell'armadio, una storia cui si doveva

in qualche modo porre rimedio e chiudere definitivamente.

La vicenda di Pinelli era dentro questa storia.

Nel maggio 2009 il presidente Giorgio Napolitano ha rotto un

silenzio istituzionale che durava da 40 anni con queste parole:

“Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente,

Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi,

infondati sospetti, poi di un'improvvisa, assurda fine”[...]“un

uomo di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo

alla rimozione e all'oblio”.

Anche queste parole di Napolitano sono state certamente pesate

con attenzione: innocente dunque estraneo a tutto; infondati

sospetti: dunque accuse false; improvvisa assurda fine:

qui qualcosa non va: un malore può essere una fine improvvisa,

ma non assurda, è una “malattia” per così

dire, mentre un'“alterazione del centro di equilibrio”

è un incidente, ma non ha nulla di assurdo.

Ma ci manca il terzo indizio

Fatto

La borsa inesplosa della COMIT, la banca commerciale italiana,

aveva il cordino del prezzo legato intorno al manico.

La fotografia della borsa con il cordino viene pubblicata da

“Il Corriere della sera”.

La borsa viene portata come reperto in questura e affidata ad

Allegra.

Il commissario Mento, dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica

di Milano, intervenuto la sera del 12 Dicembre alla COMIT, si

ricorda perfettamente di un cordino di cotone legato al manico

della borsa e dichiara che il giorno successivo, quando l'Ufficio

Politico che aveva in consegna il reperto glielo aveva riconsegnato

per le fotografie, il cordino non c'era più. Infatti,

nelle fotografie ufficiali fornite dalla questura il cordino

non c'è.

Sulla trentina di negozi che in Italia vendevano quelle borse,

la maggior parte non mettevano il prezzo, altri usavano una

targhetta, altri legavano il cartellino alle gambe del manico,

altri usavano un cordino di diverso colore, spessore, natura

merceologica, tipo di nodo...ecc. Con una simile casistica si

poteva individuare il negozio che aveva venduto le borse in

due giorni, anziché in quasi due anni come invece fu,

e la commessa avrebbe riconosciuto senza difficoltà lo

stano cliente (era Franco Freda) che aveva comprato quattro

borse uguali pochi giorni prima.

Diritto

Nella requisitoria del giudice Alessandrini a proposito della

scomparsa del cordino si parla di “smarrimento”.

Ora, è evidente che un cordino di cotone legato al manico

di una borsa non si può smarrire, si può solo

strappare o tagliare, come nota lo stesso Alessandrini quando

scrive: “... è stato certamente necessario tagliarlo.

Proprio da quel momento si perdono le tracce di questo corpo

di reato”. I magistrati conoscono l'italiano: smarrimento

colposo sarebbe pleonastico..., smarrimento doloso è

un altro ossimoro e un nonsenso: c'è una sola alternativa

possibile ed è sottrazione dolosa, un reato gravissimo

in un caso di strage.

Giustamente Alessandrini non ne sottovaluta la portata: “È

semplicemente inconcepibile che un funzionario preposto alla

direzione di un ufficio di polizia giudiziaria non predisponga

gli opportuni accorgimenti. Né si dica che nella specie

l'indagine ebbe proporzioni eccezionali. Quanto più ampia,

grave e complessa è l'indagine, infatti, tanto più

è rilevante l'esigenza di una immediata catalogazione

e successiva conservazione dei corpi di reato”.

Ed ecco la sentenza di D'Ambrosio:

“Poiché è certo che la dispersione avvenne

nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre, l'azione

non può più essere esercitata. Il reato è,

infatti, estinto per amnistia”.

Per confondere le idee qui si usa la parola dispersione

che, come il verbo disperdere, non significa perdere

ma frammentare in piccole parti (non si dice ho disperso

il portafoglio, nè si dice mi sono disperso a

Roma...)

Abbiamo detto che rispettiamo la memoria di D'Ambrosio, ma quella

sentenza ci pare davvero offensiva. E tali ci paiono anche le

spiegazioni che il giudice adduce per giustificarla:

“...riteniamo doveroso far rilevare le imperfezioni

del nostro sistema processuale (poste chiaramente in evidenza

nel corso del convegno sull'Istruttoria Formale tenutosi l'estate

scorsa a Bologna), imperfezioni che, naturalmente, si esasperano

e vengono messe a nudo proprio nelle indagini più gravi

e clamorose”. L'amnistia per una sottrazione di prove

in un caso di strage la chiama imperfezione?

Il secondo argomento che si riferisce più in generale

alla mancata comunicazione alla magistratura della vendita delle

borse di Padova da parte di Allegra e della questura di Milano,

è ancor più stupefacente, una sorta di “tautologia

giudiziaria”, impensabile da parte di un magistrato ritenuto

tra i migliori.

“Appare pure verosimile che essi (Allegra e soci

n.d.r.) poterono ritenere non influente la circostanza accertata

a Padova, sia perché in sostanza risultava che era stata

impiegata dagli attentatori una sola borsa marrone (e non tre),

sia perché le indagini avevano assunto ormai un indirizzo

ben preciso (...) e limitato all'ambiente romano del circolo

“22 marzo”. Cioè le indagini si erano

già indirizzate verso Valpreda e gli anarchici, punto

e basta.

Ma c'è un quarto fatto, che è qualcosa di più

di un indizio:

Ha detto il giudice milanese Guido Salvini parlando della sua

inchiesta su Piazza Fontana del 1991: “Quando ho riaperto

il caso non ho avuto il minimo aiuto, si percepiva anzi il poco

interesse e quasi il fastidio del procuratore D'Ambrosio. Come

se non fosse gradito che qualcuno, tra l'altro un Giudice Istruttore

e non l'ufficio della Procura, andasse oltre i risultati raggiunti

negli anni '70 a cui la sua figura era legata. Non è

più possibile nascondersi dietro i Servizi segreti, è

stata la magistratura ad auto-depistarsi e su questo, per una

ragion di Stato interna, si è sempre preferito tacere”.

Nel 1997 sarà ancora D'Ambrosio ad attaccare Salvini

quando con la sua inchiesta su destra eversiva e strategia

della tensione aveva consentito, di fatto, la riapertura

del fascicolo sull'attentato del 12 dicembre 1969. Un attacco

rivolto sostanzialmente attraverso critiche di metodo, salvo

poi utilizzare praticamente il frutto delle sue indagini.

Per finire: nel maggio 2009 Napolitano ha definito D'Ambrosio

un magistrato “di indiscutibile scrupolo e indipendenza”.

Per quanto ci riguarda, e se le cose sono andate come abbiamo

scritto, non è a questo punto il giudizio sull'uomo che

ci interessa, forse D'Ambrosio ha pagato anche caro il dover

scegliere tra la fedeltà al partito e la fedeltà

alla sua coscienza. Ma come da 43 anni a questa parte, quello

che ci interessa e che continuiamo a volere, è solo la

verità. La stessa storia di questo paese ha bisogno di

una verità ufficiale su Pinelli, sulla strage. Quella

verità che una volta era rivoluzionaria (Gramsci) lo

sarebbe ancora oggi e sarebbe la sola cura capace di estirpare

quel tumore che la sua mancanza ancora coltiva nel corpo di

questa società.

Enrico Maltini

* “Il malore attivo dell'anarchico

Pinelli”. Adriano Sofri. Ed. Sellerio, 1996.

|