|

Il Mea Il Mea

Quest’articolo è dedicato a Clara Longhini e a Stefano Arrighetti

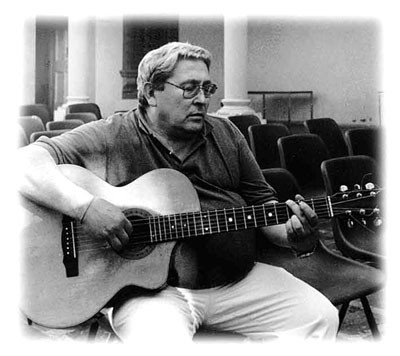

Con un breve comunicato, fatto tutto sull’onda dell’emozione – un’emozione che però non passa – su queste pagine avevo dato notizia della morte di Ivan della Mea. Il cantautore lucchese di origine, milanese d’adozione, cittadino e patriota del mondo e delle lotte operaie e di ogni bella speranza ribelle, se n’era andato nella notte fra il 13 e il 14 giugno del 2009.

Se n’era andato tradito da un cuore forse troppo maltrattato da troppo grandi illusioni e più grandi delusioni, da un cuore resistente e ribelle, da un cuore che lo aveva già avvisato, in più d’un’occasione, di darsi una calmata… ma Ivan era fatto così, generoso e cocciutissimo compagno, non s’era mai risparmiato. Lo potevi trovare indifferentemente sul palco di un teatro ben riscaldato o seduto su una cassetta della frutta messa di traverso, nel più sperduto festival dell’Unità del più sperduto paese, a cantare le sue canzoni, a terminare ogni concerto con l’immancabile “Internazionale” riscritta da Franco Fortini.

Noi siamo gli ultimi del mondo.

Ma questo mondo non ci avrà.

Noi lo distruggeremo a fondo.

Spezzeremo la società.(...)

Noi siamo gli ultimi di un tempo

che nel suo male sparirà.

Qui l’avvenire è già presente

chi ha compagni non morirà.(...)

Noi non vogliam sperare niente.

il nostro sogno è la realtà.

Da continente a continente

questa terra ci basterà.(...)

Questa lotta che uguale

l’uomo all’uomo farà,

è l’Internazionale.

Fu vinta e vincerà.

Lo ritrovavi, con la sua “s” dalla pronuncia improbabile, in un serioso convegno universitario a concionare con illustri antropologhi, luminari della cultura popolare, ma lo trovavi anche più volentieri a urlare a squarciagola canzoni popolari nel benemerito cortile dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino, la sede, la base o forse il covo da cui Ivan partiva e tornava per le scorribande dell’ultimo operosissimo decennio della vita sua. Lo ritrovavi, con la sua “s” dalla pronuncia improbabile, in un serioso convegno universitario a concionare con illustri antropologhi, luminari della cultura popolare, ma lo trovavi anche più volentieri a urlare a squarciagola canzoni popolari nel benemerito cortile dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino, la sede, la base o forse il covo da cui Ivan partiva e tornava per le scorribande dell’ultimo operosissimo decennio della vita sua.

Ancora una volta mi pongo la minima regola di parlare dell’Ivan della Mea, cantautore, scrittore, intellettuale e poeta, fra i grandi del secondo dopoguerra italiano, e non ci riesco. L’umanità del “Mea”, costruttore di ponti fra uomini e culture, fra le generazioni e le inquietudini, straborda ed eccede l’analisi della sua poesia. Lui ne sarebbe fiero (senza mai dimenticarsi di darmi del “pirla”): non si può parlare della poesia, della musica, dell’opera di Ivan senza dire i perché, il percome e soprattutto il “chi”.

Ivan non ha mai dimenticato gli altri nel suo scrivere e nel suo cantare: due interi cicli di ballate li aveva dedicati a Gianni Bosio, il suo interlocutore privilegiato, amico e maestro di vita, iniziatore e fondatore dell’Istituto de Martino (e – sia detto fra le righe – curioso storico del movimento anarchico italiano e biografo della “pazzia” di Carlo Cafiero). Nelle sue canzoni ricorrono tanti nomi, quello di Giovanna Daffini come quello di Franco Coggiola, quello di Costante – contadino del suo paese d’origine cui ha dedicato una struggente canzone – illustre anonimo, come “anonime” sono le decine di vittime del potere cantate dal “Mea”: lo studente Giovanni Ardizzone, schiacciato da una macchina poliziotta nel corso di una manifestazione a Milano, Ciriaco Saldutto, ragazzino figlio di immigrati dal sud, rifiutato dalla scuola dell’obbligo e quindi suicidatosi, il “nostro” caro sovversivo Franco Serantini, assassinato dalla furia della polizia mentre si opponeva a un comizio fascista, ecc.

Come ebbe a definirli, in una tarda e disperata canzone, una classe tradita dalla vita, “la gran classe morta”.

Tutti gli anni tuoi, i troppi affanni

preghiere che non ho

oh vita mia, stupida aporia, portami via

finire è il solo eterno che mi do,

oh vita mia, portami via

finire se si può.

I vent’anni tuoi, chiusi e soli

bestemmie che non so

oh vita mia, fede o eresia, portami via

finire è il solo credo che mi do

oh vita mia portami via finire, e amare no.

La gran classe morta dei compagni

già libera i suoi “no”

oh anarchia della vita mia

dammi poesia, potere io negherò

e più frontiere non avrò

oh anarchia dammi poesia

e anch’io con te verrò.

Ivan non era mai solo, anche se gli fosse capitato di cantar da solo sotto la doccia c’era un intero mondo a popolare la sua voce e i suoi versi. Per questo anche ora non si può parlare di Ivan senza evocare il suo mondo, pazientemente costruito e tenuto assieme col filo e col segno di una dedizione totale, personale, fisica.

Nella prossimità della sua fine – non ricordo se subito prima o subito dopo – è uscito un libro autobiografico, particolarmente centrato sui primi passi e sui primi anni di Ivan, sulla sua formazione di uomo più che su quella di artista (se mai avesse senso tale distinzione, soprattutto per lui). È un libro bello e terribile, si chiama “Se la vita ti dà uno schiaffo” (Jaka book), e apre uno squarcio sulla ferita della vita di Luigi (Ivan lo avrebbero chiamato più tardi tutti) bambino abbandonato, cresciuto i primi anni in orfanotrofio, fra tentativi di affidamento e nuovi abbandoni, poi recuperato dal fratello Luciano – anche lui importante scrittore e intellettuale della sinistra italiana – e “deportato” in Lombardia, qui vissuto fra la violenza in casa (litigi in cui si arrivava a prendere in mano il fucile) e la vita agra di un “fuori” che ha voluto dire dormire per strada a Milano parecchi mesi. È un libro che non tace niente delle oscure miserie e degli splendori miserabili di cui è fatto l’uomo, delle croci e delle delizie di una sessualità inquieta, e della croce e della speranza di un’eterna inquietudine politica.

Con quel libro in mano si capisce meglio ciò che già era insito nella trasparente poesia di Ivan, quell’amore/rancore, quella lucida rabbia, quel bisogno di affermazione per nulla corretto politicamente, che – ad esempio – arma di bastone la mano del bambino, già ferito dalla vita, che per di più si ritrova il suo gatto sgozzato sotto casa.

El me gatt

A l’han trovàa distes in mezz a i orti

i oeucc a eren ross e un poo sversàa

me piasaria savè chi l’è quel ostia

che al me gatt la panscia al g’ha sbusàa.

L’era insci bell, insci simpatich

negher e bianch, propri on belée

se ciapi quel che l’ha copàa

mi a pesciàa ghe s’ceppi ‘l dedrée.

I amis m’han dit “L’è stada la Ninetta

quella cont la gambetta sifolina

l’emm vista in mezz a i orti ier matina

che la lumava ‘l gatt cont on cortel”.

L’è malmostosa, de bruta cera,

e l’ha g’ha on nas svisser e gross

vedella in gir fa propi péna

e tucc i fioeu ghe dann adoss.

Incoeu a l’hoo spetada in via Savona

dopo mezzdì, quand lee la torna a cà

ghe sont rivàa adrée a la barbona

e su la gamba giusta giò legnàa.

Hoo sentù on crach de ossa rott

l’è ‘ndada in terra come on fagott

lee la vosava “oi mamma mia”

me sont stremì, sont scapàa via

Stasera voo a dormì al riformatóri

in quel di Filangieri al numer duu

m’han dàa del teddy-boy,

del brutt demoni

mi sont convint istess d’avegh reson.

Se g’hoo de divv, o brava gent

de la Ninetta me frega niént

l’è la giustissia che me fa tort

Ninetta è viva, ma el gatt l’è mort. |

Il mio gatto

L’hanno trovato steso in mezzo agli orti

gli occhi erano rossi e un po’ rovesciati

mi piacerebbe sapere chi è quell’ostia

che al mio gatto ha bucato la pancia.

Era così bello, così simpatico

nero e bianco, proprio una bellezza,

se prendo quello che l’ha accoppato

io a pedate gli rompo il didietro.

Gli amici mi hanno detto “È stata la

Ninetta

quella con la gamba storta

l’abbiamo vista in mezzo agli orti ieri

mattina

che spiava il gatto con un coltello”.

Ha un brutto carattere, una brutta

faccia

e ha un naso svizzero e grosso

vederla in giro fa proprio pena

e tutti i ragazzi gli danno addosso.

Oggi l’ho aspettata in via Savona

dopo mezzogiorno, quando torna a casa

gli sono arrivato dietro alla barbona

e sulla gamba sana giù legnate.

Ho sentito un crach di ossa rotte

è andata in terra come un fagotto

lei gridava “oi mamma mia”

mi sono spaventato, sono scappato via.

Stasera vado a dormire al riformatorio

in quello di via Filangeri al numero due

mi hanno dato del teddy-boy,

del brutto demonio

ma sono lo stesso convinto d’aver ragione.

Cosa devo dirvi, brava gente

della Ninetta non mi frega niente

è la giustizia che mi fa torto

Ninetta è viva ma il gatto è morto. |

Strappo sempre qualche applauso, anche nel centro sociale più Punk-Anarchico, quando presento questa come la prima e più grande canzone di animalismo militante scritta in Italia e, che sappia, nel mondo.

Certo le canzoni in dialetto di Ivan, quelle che forse pescano più a fondo nel suo animo, sono anche quelle che più hanno a che fare col libro autobiografico di cui dicevo, quelle che più e meglio offrono la mappa di quest’universo di rancore e disperazione che anima, oltre al citato “El me gatt”, “La canzon del navili”, “La canzon del desperaa”, “L’era alegra tucc i di”, “Quand g’avevi sedes ann”, e la meravigliosa “A quell omm”, dedicata alla memoria di Elio Vittorini: negli anni in cui Ivan faceva il suo apprendistato di cantore popolare frequentando le mitologiche osterie Briosca e Magolfa, uscendo all’alba, si poteva scorgere spesso l’alta figura dell’anziano scrittore, chiusa su di sé, intenta a percorrere incessantemente le strade intorno alla darsena del naviglio, quando la notte era colto da accessi di disperazione per la malattia e la morte del figlio Giusto.

A quel omm

A quel omm, che incuntravi de nott

in vial Gorizia, là sul Navili,

quand i viv dormen, sognen tranquili

e per i strad giren quei ch’inn mort.

A quel omm, ma te seret ‘na magia

che vegniva su l’asfalt de la strada

cont la facia on po’ gialda e stranida,

cont i oeucc on po’ stracc, un po’ smort.

A quel omm, ma te seret on omm,

quater strasc, on po’ d’ombra,

nient’alter, no Giusepp,

no Gioann, gnanca Walter

e gnanca adess mi cognossi el to nom.

A quel omm, a quel tocc de silenzi

a la nott e anca a lu voeuri dii:

in vial Gorizia ghe sont mi de per mi

e so no se ‘sti robb g’hann on sens. |

A quell’uomo

A quell‘uomo, che incontravo di notte

in viale Gorizia, là sul Naviglio,

quando i vivi dormono, sognano tranquilli

e per le strade vagano

quelli che sono morti.

A quell‘uomo, ma non eri che una macchia

che avanzava sull’asfalto della strada

con la faccia un po’ gialla e stranita,

con gli occhi un po’ stanchi,

un po’ smorti.

A quell‘uomo, ma eri un uomo?

Quattro stracci, un po’ d’ombra,

nient’altro non Giuseppe, non Giovanni, neanche Walter

e neanche adesso conosco il tuo nome.

A quell‘uomo, a quel pezzo di silenzio

alla notte e anche a lui voglio dire:

in viale Gorizia sono rimasto solo

e non so se tutto questo ha un senso. |

“Cosa hanno fatto per il dialetto questi della lega?” tuonava risentito qualche giorno fa Moni Ovadia, proprio parlando di Ivan, a un grande concerto organizzato dall’Istituto de Martino “se ne riempiono la bocca, ma a difendere il milanese, scrivere grandi poesie e grandi canzoni in questo dialetto siamo sempre stati noi.”

E non so precisamente cosa voglia dire quel “noi” di Moni, ma sono impressionato della sua fierezza, dall’evidenza di come la poesia di Ivan possa muovere grandi passioni.

“Il Mea” era un poeta, un poeta capace di scrivere in italiano e in un dialetto milanese vissuto come arma di resistenza culturale e lotta.

Ivan era un uomo scontroso e dolcissimo con cui era bello confrontarsi e bisticciare, ritrovarsi e abbracciare, cantare assieme e insieme tirar tardi. Ha lasciato una grande memoria in chi l’ha conosciuto… e non parlo per me, che l’ho frequentato parecchio solo nell’ultimo lustro, da lui piuttosto coccolato come “virgulto” della nuova generazione di “cantanti di protesta”, insieme a Davide Giromini e compagnia cantante, parlo soprattutto di Claudio Cormio, o di quel geniale guastatore musicale che è Paolo Ciarchi, fratelli d’avventura per la vita, scudieri e cavalieri di mille cantate… è assieme a loro che oggi ci si trova spesso a parlare di Ivan e più spesso ancora a cantarlo, quando ci sarebbe sopratutto la voglia di piangerlo, ma il tempo è poco, le forze dei compagni scarse e le cose da fare tante.

Il pianto s’ha dunque da fermare, rimarrà come un dolore sottopelle, un senso di perdita, di sconfitta dell’esistenza. Il “compagno Mea”, come sottolineava commosso Toni Jop sull’Unità, se n’è andato per sempre, senza star più ad aspettare il sole dell’avvenire. Forse troppi rospi da ingoiare e infamie, guerre fredde, purghe e piani quinquennali… forse non si può sopravvivere alla caduta di troppi idoli e ideali collettivi. Fatto sta che ora che Ivan è morto, noi siamo sempre qui, quello che lui scriveva e quello che lui cantava non è mica morto, è vivo, per chi vuol stare a sentire.

Forza Giuan, forza Cormio, forza Paoletto Ciarchi e compagne e compagni del de Martino, che l’idea non è morta.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|