|

L'ultima fatica di Nico Berti (Errico Malatesta, Il buon

senso della rivoluzione, a cura di Giampietro Nico Berti,

Milano, Elèuthera, 1999, pp. 243, L. 25.000) è

dedicata al più noto e più importante anarchico

del movimento di lingua italiana.

Il recente monumentale volume bertiano sulle teorie libertarie

(Il pensiero anarchico. Dal settecento al Novecento,

Manduria, Lacaita, 1998, pp. 1030, L. 60.000) meriterebbe un'analisi

approfondita. Qui è il caso di ricordare che quest'opera

era stata preceduta da un'agile sintesi pubblicata nel 1994

da Elèuthera, (Un'idea esagerata di libertà.

Introduzione al pensiero anarchico, pp. 190, L. 23.000).

Analogamente il succoso volumetto qui presentato anticipa di

qualche anno un lavoro di grandi dimensioni, che l'instancabile

Nico sta preparando da tempo, sulla vita e gli scritti di Malatesta,

in sostanza una biografia definitiva dell'erede italiano di

Bakunin.

Ha ancora senso riproporre le riflessioni del mitico Errico

ai giorni nostri ? Berti ha dato logicamente una risposta positiva

selezionando articoli del Malatesta maturo, dal 1919 al 1932,

dopo l'ultimo ritorno in Italia, terra dalla quale aveva dovuto

ripetutamente fuggire in seguito alle sconfitte di svariati

tentativi insurrezionali. Nel dicembre del 1919, quando la nave

che riporta Malatesta a Genova giunge nel porto, la città

si ferma per un saluto al vecchio internazionalista e decine

di migliaia di lavoratori e cittadini accorrono sulle rive per

salutare colui che, molto impropriamente, alcuni definiscono

il "Lenin d'Italia". La sua enorme popolarità

rappresenta il sintomo di una situazione di forti tensioni sociali

e di grandi speranze nell'imminente rivoluzione, ma rivela anche

il bisogno diffuso di un leader credibile che potesse condurre

le masse verso la liberazione dal capitalismo.

Al tempo stesso - lo scrive allora il nostro disincantato e

sereno militante -, questa attesa messianica da parte del proletariato

(che ripete "Faremo come in Russia" pur non avendo

precise informazioni sulla contraddittoria realtà sovietica)

favorisce, attraverso una paralizzante delega a un vertice carismatico,

la vittoria di un movimento reazionario che nel 1919 non conta

quasi nulla. Il fascismo di Mussolini si impone su un popolo

apparentemente radicalizzato e deciso, in realtà assai

impreparato a gestire una vera rivoluzione sul piano economico,

sociale, politico. La dimostrazione si ha nel settembre del

1920, al momento dell'occupazione delle fabbriche, quando gli

operai armati non decidono di avviare la produzione in proprio

e di scambiare i prodotti, ma si limitano ad una difesa simbolica

del possesso degli impianti. Il mancato innesto di un autentico

processo rivoluzionario e, nel giro di poche settimane, la smobilitazione

del movimento delle occupazioni per mancanza di prospettive

reali crea il terreno favorevole al fascismo.

La borghesia industriale, spaventata a morte ma con un'intatta

potenza, foraggia le squadre dei manganellatori, mentre i latifondisti

pagano le spedizioni punitive contro le organizzazioni bracciantili

e lo Stato tollera, o aiuta apertamente, lo smantellamento violento

e sanguinario, quartiere dopo quartiere, villaggio dopo villaggio,

delle strutture dei movimenti proletari. La passività

sostanziale delle masse, subordinate alla linea riformista dei

socialisti, disarma l'ipotesi rivoluzionaria che si fonda più

su un'ondata emotiva che su una coscienza solida e sperimentata.

Ecco una riflessione malatestiana che potrebbe risultare di

qualche utilità per un confronto, sempre con le dovute

cautele, con il clima di esaltazione sovversiva degli anni Settanta,

a noi abbastanza vicini.

Un altro tema cruciale riproposto nella parte antologica e nella

stimolante introduzione riguarda il rapporto difficile tra l'inevitabile

violenza nella rivoluzione (dovuta al fatto che i privilegiati

difenderanno violentemente il proprio privilegio) e la costruzione

di una società anarchica che dovrebbe basarsi sulla pacifica

forza attrattiva dell'esperienza libertaria. Malatesta, nella

lettura di Berti, non riesce a sciogliere in modo convincente

questo nodo concettuale oscuro, che sarebbe comunque legato

a certa incongruenza teorica e alla presunta subalternità

politica dell'anarchismo. L'incoerenza riguarda il soggetto

rivoluzionario identificato non nelle avanguardie organizzate,

ma nel popolo; però questi sarebbe complessivamente debole

e subordinato grazie allo sfruttamento e all'oppressione esercitati

dai centri di potere. Il limite nella coerenza rivoluzionaria

risiede nel fatto che gli anarchici, nella società liberata,

non hanno in programma la gestione del potere politico bensì

l'esercizio di una costante critica e opposizione a ogni tipo

di governo per impedirgli di controllare la società e

di soffocare il processo rivoluzionario.

Entrambi i problemi sono effettivamente seri e la storia ne

ha dimostrato la gravità in termini di dure repressioni:

capitalisti liberali e pianificatori bolscevichi hanno gareggiato

nell'eliminazione fisica delle tendenze antiautoritarie.

Anche se una recensione non è il luogo più adatto

per un approfondimento teorico, ritengo necessario osservare

perlomeno che le contraddizioni rilevate da Nico sono anche

conseguenza del modo di ragionare adottato in questo caso. Infatti

egli assume concetti assoluti e rigidi e trascura il fatto che

le realtà storiche sono state molto più sfumate

e ricche delle definizioni teoriche. In questo senso va ricordato

che sono esistite situazioni nelle quali delle porzioni non

piccole di popolo hanno lottato con forza contro il potere dominante

insieme al movimento libertario più o meno organizzato

(oltre ai classici casi della Spagna e dell'Ucraina, vi sono

almeno il Messico e l'Argentina). Allo stesso modo mi pare logico

che la discutibile espressione "sconfitta iscritta nel

DNA", ovviamente assai poco gradita nell'ambito militante,

e indicata da Berti in altre pubblicazioni, non sia un fatto

dimostrabile sul piano del ragionamento teorico, bensì

su quello dei rapporti di forza, anche brutalmente considerati,

fra il dominio (vecchio e nuovo) e gli antiautoritari. Ciò

sposta il discorso sulla possibilità di essere forti

senza scivolare nell'autoritarismo, di essere determinati senza

cadere nel fanatismo, di essere efficaci nella lotta senza diventare

disumani o violenti.

Il rilievo dell'esempio come propaganda, della libera sperimentazione

come anticipazione del futuro, della prevalenza dei motivi etici

sulle contingenze politiche, sono ulteriori questioni "classiche",

cioè sempre vive nel movimento e nella coscienza dei

compagni.

Anche per saperne di più su questi delicati problemi

di una rivoluzione libertaria è utile leggere, o rileggere,

quanto scritto dal piccolo elettricista napoletano, ma con inflessioni

inglesi, il nostro Errico.

E' quanto ci offre, con intelligenza critica e alquanto disincantata,

Nico Berti, singolare figura di studioso al tempo stesso appassionato

e rigorosamente scientifico.

Claudio Venza

Claudio Venza

Futuro interiore

Le frequentazioni di Vittorio Curtoni con la rivista si perdono

decisamente nella notte dei tempi, quando apparve nel lontano

1978 (numero 68 di A) un suo articolo intitolato Su Marte

c'è un compagno, nel quale veniva delineato con precisione

lo sviluppo della fantascienza americana fino agli anni settanta.

Negli anni successivi la collaborazione si è ripetuta

per lo speciale sul 2068 apparso a più riprese sui numeri

di A 245, 246 e 247 nell'anno 1998 ; è quindi un grande

piacere parlare di nuovo di questo scrittore sulle pagine di

A/Rivista anarchica, in occasione della pubblicazione

della sua antologia di racconti Retrofuturo. Storie di fantascienza

italiana. (edizioni Shake, 1999).

Il testo comprende una sorta di autobiografia di Curtoni intitolata

La mia love story con la fantascienza, divisa cronologicamente

in tre parti cui seguono dei gruppi di racconti corrispondenti,

inoltre i singoli racconti sono introdotti da una breve presentazione

che ne esplica le modalità compositive. Nel complesso

quindi il volume si rivela molto più denso di una normale

raccolta di racconti e fornisce una serie di riferimenti essenziali

per chi volesse conoscere più approfonditamente la storia

della fantascienza italiana, lasciandosi guidare dai ricordi

di uno dei suoi protagonisti.

Tra i periodi che vengono ricordati da Curtoni con maggiore

trasporto c'è sicuramente quello del primo fandom italiano

che nasce, anche se non in maniera ufficiale, nel 1965 durante

la terza edizione del Festival internazionale del film di fantascienza

di Trieste, quando un nutrito gruppo di giovani dai sedici ai

vent'anni si scopre accomunato dalla medesima passione per la

fantascienza e comincia a collaborare alla redazione di diverse

fanzine. Nella rievocazione di Curtoni colpisce la mancanza

della nostalgia che si ripiega compiaciuta su se stessa, l'impressione

dominante è anzi quella della freschezza, dovuta certo

alla foga e all'entusiasmo giovanili dell'autore in quel periodo,

cui si aggiunge però la consapevolezza di creare qualcosa

di completamente nuovo (almeno per l'Italia del periodo). Analoga

situazione per gli anni di Robot, la rivista di fantascienza

ideata e diretta da Curtoni dal '76 al '78, periodo durante

il quale l'autore e i suoi collaboratori furono letteralmente

travolti da una valanga di lavoro e si trovarono a fronteggiare

le numerose incognite legate alla gestione di un'avventura editoriale

cui si deve in gran parte l'elevazione dello status culturale

della letteratura di fantascienza in Italia.

Quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza per

valutare appieno una rivista che per tutto il periodo della

sua pubblicazione svolse una costante attività di promozione

di nuovi autori (anche italiani), tra i quali vanno ricordati

almeno Ballard, Leiber, Dish e Sturgeon, cui si affiancò

una prolifica produzione saggistica. Nell'insieme, come ricorda

anche Valerio Evangelisti nell'introduzione al volume, Robot

si presenta con una maturità culturale di ampio respiro,

che esce dalle coordinate del ghetto con l'intento di fare cultura

e tutto ciò è sicuramente merito dello stile di

Curtoni, che orchestra tutto l'insieme discretamente, ma in

maniera inconfondibile, non solo dal punto di vista contenutistico,

ma anche da quello stilistico, con le illustrazioni oniriche

di Giuseppe Festino, che accompagnano l'autore anche in questa

raccolta.

Per quanto riguarda i racconti veri e propri va segnalato innanzitutto

uno straordinario approfondimento dell'intuizione ballardiana

della fantascienza come tempo interno, come futuro interiore,

appunto che ha accompagnato l'autore fin dagli esordi. Già

dai primi brani, che rivelano ancora asprezze e spigolosità

giovanili che Curtoni ammette con grande onestà, ricorre

il tema dell'incognita maggiore che sia data all'uomo da esplorare

: se stesso. Proprio dall'esperienza della New Wave o

almeno dell'espressione che di essa è stato James Ballard

con il suo manifesto Which Way to the inner space? (Da

che parte è lo spazio interno?) Curtoni recupera i toni

ossessivi, la rappresentazione di una geografia nebulosa, di

un ambiente artefatto che sia in grado di esprimere le angosce

e gli stati d'animo dei personaggi sempre più straniti

che lo popolano (basti ricordare il racconto intitolato La

luce); altra grande intuizione mutuata dallo scrittore inglese

è l'interpretazione della tecnologia finalmente non più

affrontata con il piglio ingenuo di chi la considerava uno strumento

indiscusso del progresso umano, bensì come parte integrante

della vita degli individui, strumento che ne riproduce le paure

e le ossessioni, le veicola, le amplifica, mostrandone il carattere

allucinatorio (come nel tenero racconto Dal rabbino o

nel crudele Ti vedo). Va comunque sottolineato che, per

quanto Ballard sia stato un modello per Curtoni, lo è

stato sicuramente nel senso più alto del termine: cioè

come momento di confronto e come stimolo alla ricerca di una

strada propria, autonoma ed innovativa che Curtoni intraprende

proprio nella lettura degli stati d'animo dei suoi personaggi.

Di fronte ad un Ballard legato (allora) alle tematiche della

psicologia junghiana, dell'analisi dei rapporti tra immaginario

collettivo ed individuale e interessato alla questione dei ricordi

ancestrali della razza umana, lo scrittore italiano si ritaglia

la propria originale lettura dei tormenti esistenziale dei suoi

personaggi. Questi ultimi infatti si trovano nella tragica situazione

di diversi adeguare ad una realtà alienante per sopravvivere

(e con ciò perdono la propria individualità) ma

se non lo fanno, rischiano di impazzire. Un futuro, quello di

Curtoni, non così diverso dalla nostra attualità.

Laura Di Martino

Laura Di Martino

Un intellettuale d'azione

Un imponente corteo silenzioso attraversava i boulevards di

Parigi. Davanti due bare: trasportavano i corpi sfigurati di

Nello e Carlo Rosselli verso il cimitero di Père Lachaise.

In una calda giornata del giugno 1937 tutta la città,

tutto l'antifascismo europeo, rendeva un grandioso omaggio ad

uno dei più temibili avversari che il fascismo avesse

sino ad allora incontrato sulla sua strada.

Perché Carlo Rosselli non fu soltanto uno dei più

fini intellettuali italiani di questo secolo, l'originale pensatore

di un socialismo liberale non insensibile ad istanze libertarie,

ma fu soprattutto uomo d'azione, anzi direi propugnatore dell'azione

diretta.

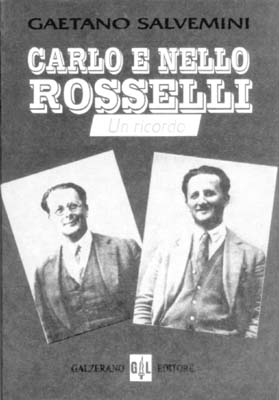

Nel centenario della nascita assume quindi una notevole importanza,

l'iniziativa di pubblicare per la prima volta integralmente

in italiano l'opuscolo che Gaetano Salvemini scrisse in sua

memoria pochi mesi dopo il feroce assassinio (Gaetano Salvemini

Carlo e Nello Rosselli. Un ricordo, Galzerano Editore, Casalvelino

Scalo, 1999, pagg. 128, lire 20.000).

Una vera primizia editoriale considerando anche il calibro dell'estensore:

quel sanguigno Salvemini storico e pubblicista di punta, sensibile

alla questione meridionale a tal punto da arrivare ai ferri

corti anche con il Partito Socialista accusato di poca sensibilità

al problema: lui che aveva aderito sin dal 1892, collaborando

con Critica Sociale e l'Avanti, nel 1911 abbandonava

il partito.

Seguirà uno dei periodi più intensi della vita

intellettuale di Salvemini con la nascita de l'Unità.

Duramente perseguitato dal fascismo riparerà all'estero

ricomparendo tra i fondatori di 'Giustizia e Libertà'

insieme a Rosselli. Di lui vale la pena ricordare la grande

amicizia che lo legò ad Armando Borghi negli anni di

esilio americano spingendolo a scrivere di Mezzo secolo di

anarchia.

Nel 1937 la notizia dell'omicidio dei fratelli Rosselli spinge

Salvemini a scrivere a caldo questo libretto con la risolutezza

del giornalismo d'inchiesta, infatti solo ricostruendo l'operato

antifascista di Carlo si può comprendere le motivazioni

dell'omicidio; ordinato da Mussolini ma compiuto da sicari dell'organizzazione

terroristica francese 'La Cagoule'.

E l'attivismo di Carlo è davvero impressionante: nel

1926 insieme a Pertini e Parri organizza la fuga di Filippo

Turati da Milano verso la Francia che gli costerà il

confino a Lipari da dove, nel 1929 (insieme a Francesco Fausto

Nitti ed Emilio Lussu), riuscirà a fuggire con una delle

più clamorose evasioni che la storia carceraria ricordi.

Riparato a Parigi fu l'anima fondatrice di 'Giustizia e Libertà',

forse l'unica organizzazione antifascista italiana capace negli

anni trenta di creare seri problemi agli apparati repressivi

fascisti: rompendo con il sostanziale immobilismo degli ambienti

italiani in esilio e proponendo una strategia di lotta senza

quartiere al fascismo.

Non c'è quindi da stupirsi se alle prime notizie giunte

dalla Spagna nel '36, Carlo Rosselli organizzò la prima

colonna italiana in soccorso della rivoluzione, trovando l'entusiastica

partecipazione degli anarchici esiliati che fornirono il grosso

dei miliziani (è utile ricordare che i comunisti italiani

che seguirono la colonna, lo fecero a titolo personale rompendo

la disciplina di partito), tra l'altro il commissario politico

della formazione fu Camillo Berneri, assassinato come Rosselli

- questa volta per mano stalinista - appena un mese prima, nel

maggio del '37.

Sicuramente quella profezia "oggi in Spagna, domani in

Italia!" non deve aver certo giovato alle sorti di Rosselli

oramai diventato per Mussolini e per l'OVRA un nemico da abbattere

a tutti i costi, osserva Salvemini: "Colpisci il pastore

ed il gregge verrà disperso. Carlo Rosselli non fu soltanto

una figura chiave del movimento Giustizia e Libertà,

ma fu anche uno dei principali artefici della sconfitta fascista

a Guadalajara".

Sicuramente dietro i feretri dei fratelli Rosselli non c'erano

solo le persone che avevano trovato in Carlo il geniale giornalista,

l'intellettuale che approfondì la critica al comunismo

autoritario, recuperando i pensatori della tradizione utopistica,

ma vi erano anche i semplici militanti antifascisti che avevano

visto in lui l'intellettuale che si sporca le mani, la figura

carismatica capace di dare l'esempio rischiando la vita in prima

persona nella lotta a viso aperto contro il fascismo.

Dino Taddei

Dino Taddei

|