Alcune

schede tratte dal «Dizionario Biografico degli Anarchici

Italiani»

Lanciotti,

Umberto

Lanciotti,

Umberto

Nasce a Forano Sabina (RI) il 1° aprile 1894 da Emidio

e Angela Di Mario, cameriere, autista meccanico. Nel 1897

la famiglia si trasferisce a Sassoferrato. L. frequenta le

scuole tecniche e segue con simpatia la vicenda di Augusto

Masetti. Nel 1913 L. emigra in Francia e, qualche mese più

tardi, raggiunge gli Stati Uniti, dove fa il minatore a Scranton

(Penn.) e si unisce agli anarchici antiorganizzatori, che

pubblicano la «Cronaca sovversiva» di Barre. Chiamato

alle armi nel 1914, rimane in America e viene denunciato per

renitenza alla leva. Negli usa conosce Raffaele Schiavina,

frequenta assiduamente Nicola Recchi e collabora con gli IWW

in attività agitatorie di varia natura.

Operaio a Monessen, in uno stabilimento di chiodi e lamiere,

e contabile in una banca, condanna, senza appello, il conflitto

mondiale – approvando la consegna di Galleani: “Contro

la guerra, contro la pace, per la rivoluzione sociale”

e si dà “molto da fare, insieme a Nicola Recchi”.

Accusato di diserzione, presta la sua opera nelle fabbriche

di automobili di Detroit e partecipa alle agitazioni promosse

per salvare la vita di Carlo Tresca. Nel settembre, 1920 rientra

a Genova. Ricongiuntosi ai genitori, che vivono a Loreto,

lavora alla costruzione del doppio binario della ferrovia

Loreto-Porto Civitanova fino al marzo 1921, quando viene licenziato

per aver aderito a uno sciopero, e poi fa per sette mesi,

a Zara, il magazziniere di un grossista di vino. Nel novembre

1922 affronta, ad Ancona, una banda di squadristi, uscendo

ferito dal conflitto. Temendo di essere arrestato in quanto

disertore, a fine anno si imbarca illegalmente su una nave

diretta in Olanda. Sceso a Cardiff, passa dei giorni difficili

nella città gallese, perché è privo di

risorse, ma un marinaio dell’Andrea Doria gli fornisce

il recapito londinese di un autorevole esponente anarchico:

Emidio Recchioni, che lo aiuta a procurarsi un lavoro. Qualche

settimana dopo, L. prende la parola al comizio di un ex deputato

comunista e ribadisce che “i principi anarchici non

consentono di fare causa comune con i comunisti”. Nella

capitale inglese fa il cameriere fino al 1925, quando impartisce

una severa lezione al proprietario di un circolo, che intendeva

licenziarlo, e si deve nascondere per sfuggire a una probabile

estradizione.

In seguito s’imbarca clandestinamente e, in aprile,

scende a Buenos Aires, dove conosce molti anarchici italiani

e spagnoli. Apprezzato per l’intelligenza, la prontezza

di spirito e la “sorprendente flemma” e temuto

per l’audacia e lo sprezzo del pericolo, frequenta assiduamente,

in questa fase, oltre a ritrovare Recchi, frequenta Aldo Aguzzi

e collabora con il gruppo formato da Miguel Arcángel

Roscigna, Emilio Uriondo, Pedro Boadas Rivas (un attentatore

catalano, “raccomandato” a Roscigna da Durruti)

e dai fratelli Antonio e Vicenzo Moretti, mentre ha rapporti

sporadici con Severino Di Giovanni e i fratelli Paulino e

Alejandro Scarfó. Dal 1928 al 1930, in Argentina si

scatena una stagione di attentati anarchici, dei quali è

ritenuto colpevole il gruppo di Di Giovanni. Il 23 giugno

1930 L. viene arrestato nella trattoria Vesuvio insieme a

Emilio Uriondo e a Juan López Dumpiérrez, e

condannato a due anni di carcere, che dovrà scontare

a Ushuaia, nella Terra del Fuoco.

Il 19 luglio il questore di Ancona chiede il suo inserimento

nel «Bollettino delle ricerche» come: “Anarchico

pericoloso. Colpito mandato cattura tuttora eseguibile per

diserzione”. Il 6 settembre il generale Uriburu instaura

una feroce dittatura in Argentina e il 1° febbraio 1931

Severino Di Giovanni e Paulino Scarfó vengono fucilati,

dopo un processo sommario. Roscigna e Fernando Malvicini riparano

invece in Brasile e in Uruguay, per essere consegnati –

qualche anno dopo – alla polizia argentina, che li assassinerà

brutalmente, gettandone i corpi nel Río de la Plata.

Quanto a L., rimesso in libertà il 13 luglio 1932,

viene nuovamente arrestato a Rosario e torturato selvaggiamente,

insieme a Recchi. Successivamente espulso dall’Argentina

e deportato in Italia, arriva a Napoli il 24 ottobre 1933,

“senza becco di quattrino”. Interrogato l’8

novembre 1933 nella Questura di Ancona, fa i nomi di Aldo

Aguzzi, di Orazio Vadarazco [Horacio Badaraco], direttore

del giornale «Antorcha», e del drammaturgo González

Pacheco e racconta di aver frequentato a Buenos Aires Emilio

Uriondo, Juan López Dumpiérrez e Enrique [Fernando]

Malvicini.

Nega però di aver conosciuto Di Giovanni e di aver

fatto parte di organizzazioni terroristiche. Condannato dal

Tribunale militare di Roma, il 28 dicembre, a un anno di carcere

per diserzione, viene incluso tra i sovversivi attentatori,

e il 14 febbraio 1935 – espiata la reclusione –

è assegnato al confino per cinque anni. Deportato a

Ponza, non si piega ai fascisti e il 20 agosto viene condannato

a tre mesi di arresti per contravvenzione agli obblighi del

confino. Tradotto a Tremiti il 5 luglio 1937, viene punito

quattro volte con il divieto di libera uscita e il dimezzamento

del sussidio, perché si è rifiutato di salutare

romanamente, e il 27 novembre viene incarcerato a Lucera fino

al 25 gennaio 1938. Trasferito a Bernalda il 23 marzo 1939,

dimostra “sempre”, ripetono le autorità

il 31 marzo, “persistente attaccamento alle sue idee

sovversive, e non manca di istigare i suoi simili, incitandoli

a rendersi inosservanti all’obbligo del saluto romano”.

Nei mesi seguenti L. non modifica il suo comportamento e il

3 novembre il prefetto di Foggia riferisce che “non

ha dato prova di ravvedimento ed ha conservato inalterate

le proprie idee anarchiche, frequentando la compagnia degli

elementi più pericolosi”.

Rilasciato il 5 febbraio 1940, L. non riesce a trovare un’occupazione

a Loreto e alla fine dell’anno si sposta a Milano. Nel

capoluogo lombardo viene assunto – come operaio –

in uno “stabilimento ausiliario”, ma il fatto

suscita le proteste della Prefettura meneghina, che il 10

gennaio 1942 ne chiede l’allontanamento dalla fabbrica.

Rimasto a Milano fino al 1945, insieme a Recchi, L. riprende

il suo posto fra gli anarchici dopo la liberazione, sostenendo

generosamente la stampa del movimento e partecipando ai convegni

e ai congressi. Per vivere fa l’assistente edile, come

riferisce la Questura di Ancona al Ministero degli Interni

il 5 ottobre 1956. Nel 1964 si trasferisce a Follonica, dove

frequenta i compagni di fede Renato Palmizzi e Andrea Anelli,

e nel 1966 aderisce ai GIA: “io ero sempre stato vicino

alle posizioni di Galleani e di Sartin [R. Schiavina] e non

ero d’accordo con la FAI”. La morte lo coglie

a Follonica il 9 giugno 1974. (F. Bucci – G. Ciao Pointer

– M. Lenzerini).

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; AB, Testimonianze

di U. Lanciotti, 4 mag. 1970 e 10 ott. 1973; F. [Bucci],

Umberto Lanciotti, «UN», 22 giu. 1974.

Bibliografia: O. Bayer, Severino di Giovanni, l’idealista

della violenza, Pistoia 1973; M.B. Montani, L’attività

dell’anarchico Aldo Aguzzi durante l’esilio in

Argentina (1923–1936), Tesi di laurea, Università

di Pisa, aa. 1976-1977; D. Abad de Santillán, Memorias,

1897–1936, Barcelona 1977; Dal Pont 1, ad indicem;

ACPC, ad nomen; O. Bayer, Gli anarchici espropriatori

e altri saggi sulla storia dell’anarchismo in Argentina,

Cecina 1996, pp. 26, 35, 44, 47, 57; C. Bini, Baires scopre

l’amore di un anarchico italiano, «La Nazione»,

1° ago. 1999.

Favignana,

15 dicembre 1926 - Antonio Malara, primo seduto da destra,

assieme a un gruppo di confinati

Malara,

Antonio

Nasce a Reggio Calabria il 2 luglio 1898 da Francesco e Grazia

Calveri, ferroviere. Comunemente conosciuto con il nome di

“Nino”, è un attivo propagandista tra i

ferrovieri negli anni del primo dopoguerra, e soprattutto

nel Biennio rosso ed è uno dei principali organizzatori

in Calabria dello sciopero nazionale di categoria svoltosi

dal 21 al 29 gennaio del 1920. Per la sua responsabilità

negli scioperi degli anni 1921-22 viene licenziato subito

dopo la presa del potere del fascismo.

Nel 1924 insieme a Bruno Misefari e altri compagni continua

l’attività politica fondando il foglio «L’Amico

del popolo». Nel 1925 si trasferisce a Cosenza, dove

si impiega come operaio avventizio nelle Ferrovie calabro-lucane.

Nel capoluogo del cosentino si mantiene in rapporto anche

con diversi militanti comunisti e il 20 settembre venne denunciato

dalla Questura e arrestato per “complotto contro i poteri

dello stato” insieme al noto Fausto Gullo e ad altri

comunisti. Rimesso in libertà per insufficienza di

indizi, nel 1925 con foglio di via obbligatorio viene rimpatriato

a Reggio Calabria. In seguito ritorna di nuovo a Cosenza e

riesce a trovare un’occupazione come tornitore nello

stabilimento Industrie Cosentine.

Il ritorno di M. a Cosenza rinvigorisce l’incisività

sociale del locale gruppo anarchico, il cui nucleo più

forte si colloca in contrada Surdo, nel comune di Rende, periferia

nord della città, dove operano altri militanti dell’anarchismo

calabrese come Vincenzo e Sandro Turco, che ogni mattina al

mercato di Cosenza, con la vendita di verdura e frutta incartata

con giornali “sovversivi”, permettono la diffusione

di notizie e di informazioni antifasciste.

M. continua intanto ad avere rapporti con gli ambienti sindacali

e soprattutto col sindacato ferrovieri, insieme a un’altra

figura che costituisce un importante punto di riferimento

per la categoria: Andrea Croccia, che, dopo i primi approcci

con il socialismo, aderisce alla fine del 1923 al gruppo anarchico

di Cosenza.

La presenza di alcuni militanti nei paesi della pre-Sila e

in quelli albanesi come San Demetrio Corone e nella zona del

castrovillarese garantiscono al gruppo anarchico un radicamento

sul territorio che costituisce un punto di riferimento importante

anche per alcuni militanti di altre formazioni politiche della

sinistra. Nel 1926 M. viene arrestato e condannato a cinque

anni di confino.

Rimesso in libertà nel 1932, ritorna a Cosenza e riprende

i contatti con i vecchi compagni e in particolare con Croccia,

che, pur avendo aderito al PCDI, continua a professare idee

libertarie. Negli anni successivi M. si distingue per un’opera

di reclutamento di volontari antifascisti che partono dalla

Calabria per andare a combattere in Spagna. In occasione della

visita di Mussolini a Cosenza il 27 marzo 1939 M. viene nuovamente

arrestato per motivi cautelari e successivamente rilasciato.

Scoppiata la guerra cura l’organizzazione con Croccia

di un gruppo di propaganda antifascista che agisce sui treni

della linea Paola-Cosenza e Cosenza-Sibari-Taranto.

Contemporaneamente stringe accordi con esponenti delle altre

forze politiche antifasciste e nell’ottobre del 1942

è tra i promotori a Cosenza della nascita di un organismo

unitario antifascista, il Fronte unico per la libertà.

Gli anarchici svolgono una parte importante nel fronte, a

cui aderiscono con il nome di gruppo “Unità proletaria”.

Negli anni successivi M. è una delle figure centrali

della ripresa del movimento anarchico nel meridione. Dal 15

al 19 settembre 1945 partecipa a Carrara al Congresso di fondazione

della fai come rappresentante del gruppo libertario di Cinquefrondi

insieme a Giacomo Bottino e Luigi Sofrà. Negli anni

successivi è presente ai Congressi e Convegni nazionali

della fai di Bologna (16-20 mar. 1947), Rimini (3 ago. 1947),

Canosa (22-24 feb. 1948) sempre come rappresentante della

Federazione calabrese. In seguito, trasferitosi a Roma, svolge

attività nel sindacato nazionale ferrovieri fino alla

fine degli anni Cinquanta, per poi tornare a Cosenza.

Nel 1965 – nello scontro tra “organizzatori”

e “antiorganizzatori” all’interno della

fai, con la conseguente nascita dei gia per opera dell’ala

“antiorganizzatrice” – M., che ha sempre

manifestato la propria adesione alla concezione malatestiana

dell’anarchismo federalista e l’impegno nel mondo

del lavoro, decide di mantenere l’adesione alla fai.

Nel 1968 M. riprende la sua attività militando nel

gruppo “Bakunin” di Cosenza – uno dei gruppi

anarchici calabresi più vivaci, composto non solo da

studenti ma anche da appartenenti alle fasce più deboli

del proletariato cittadino –, che è attivo nel

movimento studentesco e nelle lotte sociali. M. insieme agli

altri compagni del “Bakunin” resistono all’ondata

repressiva seguita alla strage di piazza Fontana e decidono

di modificare il nome del circolo in gruppo “Errico

Malatesta”; nel 1973 M. e il gruppo “Malatesta”

insieme a tante altre realtà anarchiche calabresi proliferate

dopo i fatti di Reggio Calabria del 1970, danno vita all’Organizzazione

anarchica calabrese, composta prevalentemente da gruppi e

individualità del cosentino e del reggino che per tutta

la prima metà degli anni Settanta si fa portatrice

di una campagna di informazione contro la strategia della

tensione e di diffusione delle idee libertarie. M. muore a

Roma il 17 marzo 1975. (D. Liguori)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen.

Bibliografia: Scritti di M.: Antifascismo anarchico 1919-1945,

A quelli che rimasero, Roma 1995. Scritti su M.:

FAI Congressi; L. Candela, Breve storia del movimento

anarchico in Calabria dal 1944 al 1953, Ragusa 1987;

F. Cuzzola, Cinque anarchici del sud. Una storia negata,

Reggio Calabria 2001.

Michele

Angiolillo

Maraviglia,

Osvaldo

Nasce a Caldarola (MC) il 7 giugno 1894 da Teofilo e Eusebia

Ravaglioli, operaio. Emigra negli USA a 17 anni e raggiunge

i due fratelli maggiori a Newark (New Jersey), dove trova

lavoro nell’industria dell’abbigliamento maschile;

partecipa alle lotte della categoria di quegli anni (in cui

nacque la locale associazione sindacale Amalgamated clothing

workers union, Locale 24).

Partito dall’Italia con idee socialiste, aderisce ben

presto, con entusiasmo e sete di giustizia, all’idea

anarchica; diventa poi diffusore di «Cronaca sovversiva»

e di «Era nuova». Durante la Prima Guerra mondiale,

nonostante le persecuzioni, è un attivo propagandista

antimilitarista e rivoluzionario. Nel 1916 la sua corrispondenza

con la famiglia d’origine inizia ad essere controllata

dalla censura militare, perché vi si riscontrano brani

di spiccato tenore sovversivo e antimilitarista.

Dopo la guerra è tra i primi ad adoperarsi per far

risorgere la stampa anarchica dopo il lungo periodo di silenzio.

È tra i promotori de «L’Adunata dei refrattari»,

che inizia le sue pubblicazioni nell’aprile del 1922,

e da quel momento tutta la sua vita si intreccerà con

quella del giornale. M. ne diventa amministratore e per lunghi

periodi è anche redattore, correttore, cura corrispondenze,

si occupa di qualsiasi questione del giornale.

La sua preparazione scolastica è limitata agli studi

elementari, ma è con le sue capacità, la sua

intelligenza, la sua energia che ben presto riesce a disbrigare

qualsiasi funzione. La sua giornata inizia alle cinque di

mattina e termina alle dieci di sera, dividendosi in tre occupazioni:

la famiglia, la fabbrica e il giornale. Non mancano dei periodi

in cui quest’ultimo occupa completamente il suo tempo.

Probabilmente tra i fattori di longevità de «L’Adunata

dei refrattari», il suo sopravvivere per lunghi anni

a insidie e crisi, bisogna contare anche l’opera svolta

da M. Con la cura del giornale, M. inizia a tessere un’immensa

rete di relazioni con i compagni americani e di tutto il mondo.

I suoi contatti e la sua attività sono noti e apprezzati

ovunque; egli manda e riceve notizie sulla vita del movimento,

ma accompagna sempre tutto con parole fraterne di sostegno

ed aiuto. Si occupa anche di coordinare la solidarietà

economica nei confronti delle vittime della repressione: è

M. che raccoglie fondi e provvede a inviare somme. Presso

il cpc sono dettagliatamente documentate le somme e gli assegni

che M., definito “zio d’America”, inviava

dagli Stati Uniti (ma talvolta veniva utilizzato anche il

nome di sua moglie, Maria Caruso, compagna anche d’ideali).

Destinatari tra gli altri: E. Malatesta prima, poi la sua

compagna E. Melli, C. Berneri, G. De Luisi, L. Tollini in

Mastrodicasa, A. Franzini, G. Cola (vedova Stagnetti), F.

De Rubeis, F. Ippoliti, C. Frigerio, V. Capuana. Nel periodo

fascista la solidarietà non si limita ai versamenti

ai compagni e alle famiglie bisognose, ma vengono sostenute

anche le attività antifasciste e cospirative (somme

inviate a M. Schirru, ecc.) e ciò attira particolare

attenzione da parte degli apparati di polizia italiani operanti

negli Stati Uniti. M. è attivo propagandista e anche

attento polemista nei confronti di quegli esponenti antifascisti

che talvolta esprimono giudizi semplicistici sul movimento

anarchico.

Durante la rivoluzione spagnola, è promotore di iniziative

a sostegno dei combattenti. Tra il 1936 e il 1939 si reca

in Francia per una visita ai compagni là operanti.

Alla caduta del fascismo riprende le relazioni con i compagni

italiani, cui fornisce consigli, materiale di propaganda e

sostegni finanziari. Non manca, nella sua attività

di collettore e distributore di somme, di ricevere insinuazioni

e critiche.

Nel 1954, a causa di una grave malattia al cuore, lascia Newark

per trasferirsi a San Francisco, abbandona quindi l’amministrazione

del giornale, pur rimanendone collaboratore e consigliere.

Anche le circostanze della morte testimoniano il suo impegno

politico. Il 22 ottobre 1966 si tiene a San Francisco una

manifestazione organizzata da un gruppuscolo razzista e nazifascista:

alcune migliaia di persone intervengono per contrastare l’iniziativa,

scoppiano tafferugli e si registrano scontri con la polizia.

Nonostante la malattia, M., che è un assiduo partecipante

di iniziative antifasciste e antirazziste, si reca alla manifestazione,

ma è colpito da malore e muore. (F. Sora)

Fonti: ACS, CPC, ad nomen; [Necrologio], «ADR»,

29 ott. e 12 nov. 1966; Quelli che ci lasciano, «UN»,

5 nov. 1966, [Necrologio], «L’Internazionale»,

1 dic.1966.

Bibliografia: Berneri 1 e 2, ad indicem; Malatesta,

ad indicem.

Errico

Malatesta

Melacci,

Bernardo

Nasce a Foiano della Chiana (AR) il 19 gennaio 1893 da Ferruccio

e Stella Tanganelli. In famiglia si coltivano simpatie per

gli ideali socialisti. Primo di quattro fratelli, frequenta

le scuole elementari e quindi inizia a lavorare con il padre

come meccanico in un’officina.

A 17 anni, con altri suoi compaesani, abbandona il paese per

recarsi a lavorare come meccanico all’Ansaldo di Genova.

Qui, a contatto con il proletariato industriale e con la propaganda

sovversiva, affina la sua preparazione rivoluzionaria, partecipando

a diverse agitazioni.

Richiamato in marina (“nella compagnia del capitano

Giuseppe Giulietti, quello che riportò dall’esilio

l’anarchico Malatesta”), passa gli anni della

guerra imbarcato su unità dislocate nei porti libici.

In questo arco di tempo M. matura le sue idee anarchiche dopo

che ha avuto modo di conoscere personalmente lo stesso Malatesta

nel corso di un viaggio in nave. Tornato dalla guerra trova,

come tutti i reduci, disoccupazione fame e miseria. Il gruppo

anarchico foianese, ufficialmente costituito nel dopoguerra,

ha una decina di aderenti. Una delle principali attività

di propaganda consiste nella diffusione di «Umanità

nova». Ma già dal 1914 a Foiano si legge «Il

Libertario».

Fra gli altri esponenti di spicco del gruppo: Sante Scapecchi

(“Ficocco”), Luigi Giaccherini (“Baiocco”),

Carlo Scapecchi, Guido Marcelli (“Buco”), Vittorio

Ugolini (“Dazio”), Lanciotto Gailli, Piero Senesi

e Giulio Bigozzi. Molti di loro, coetanei, hanno vissuto insieme

l’esperienza del servizio militare in marina.

Prima della fondazione del PCDI –ricordano i compagni

– a Foiano esistevano il gruppo anarchico, e il psi.

All’indomani di una riuscita manifestazione e corteo

organizzati insieme ai socialisti in occasione del 1°

maggio 1920 – oratori il deputato Ferruccio Bernardini

e M. – inaugura il suo “nero vessillo” il

Gruppo anarchico “Pietro Gori”. Ma già

qualche mese prima il gruppo, in fase di costituzione, aveva

promosso con successo uno spettacolo teatrale a sfondo antimilitarista

e di beneficenza a favore dei bambini austriaci orfani di

guerra. Agli inizi dell’anno successivo si organizza

ancora una serata pro-vittime politiche al teatro del paese.

“Il gruppo anarchico non aveva una sede e faceva le

riunioni in casa di M.; non vi era un segretario, ma siccome

era stato Bernardo a portare l’ideale anarchico noi

lo consideravamo il responsabile […]. Ricordo che in

quel periodo che va dal 1918 al 1921 vi furono delle grosse

battaglie sindacali e politiche in Foiano e nella vallata

e la spinta promotrice ed organizzativa veniva sempre dagli

anarchici [...] Per i contatti fra gruppi anarchici posso

dire che noi eravamo in contatto con tutte le zone limitrofe:

Lucignano, Monte Sansavino e con quelli del Valdarno (Sassi

Attilio); [Alfredo] Melani, [Ruggero] Turchini, che erano

operai del Fabbricone, ad Arezzo; a San Giovanni c’era

l’Unione Sindacale che era diretta dagli anarchici.

Ricordo che ci arrivava anche il giornale anarchico ed ogni

tanto noi gli si mandava qualche cosa (denari)”.

Gli anarchici della Val di Chiana contribuiscono ad arginare

le aggressioni fasciste. Il 12 aprile 1921, a bordo di due

camion giungono a Foiano squadre fasciste aretine, del Valdarno

e di Firenze equipaggiate di elmetti militari e moschetti,

trovano il paese deserto e distruggono le sedi del psi, della

cdl, della cooperativa di consumo e della Lega colonica, senza

che i carabinieri presenti intervengano. La domenica seguente,

il 17, una ventina di squadristi tornano a Foiano e quando

sono sulla via del ritorno verso Arezzo, a due chilometri

dal paese, in contrada Renzino, vengono “assaliti da

una turba di contadini, che erano in agguato dietro le siepi

armati di fucili, pistole, scuri e forconi”. Caddero

uccisi tre fascisti, “sui cui corpi gli aggressori,

fra i quali una donna, si accanirono facendone scempio.

Altri furono gravemente feriti [...] Avvertiti telefonicamente

dai superstiti accorsero, su automobili e camion, fascisti

da Siena, Perugia, Città di Castello e Firenze, questi

altresì con elmetti e armati di moschetto e di una

mitragliatrice. L’azione vendicativa fu oltremodo violenta,

vennero incendiati fienili e case coloniche e furono uccisi

quattro comunisti”. Tra le vittime di Foiano c’è

anche un giovane calzolaio anarchico di Arezzo, Gino Gherardi.

È l’ultimo ucciso della strage. Alla spedizione

punitiva segue l’azione delle autorità. M. viene

arrestato a Genova nel giugno 1921. Tradotto “in gran

segreto” ad Arezzo trova ad attenderlo in questo scalo

ferroviario quaranta fascisti. Qualcuno tenta di accoltellarlo

ma ferisce per errore un altro detenuto. Istigatore della

mancata azione vendicatrice è un superstite della spedizione

del 17 aprile desideroso di saldare i conti rimasti in sospeso.

È da questo momento che si cercherà di cucire

addosso all’anarchico foianese l’immagine mostruosa

dell’assassino truculento. Perciò si arriva a

produrre, quale prova di colpevolezza, persino una fotografia

che lo ritrae mentre brandisce uno spadino nel corso delle

prove per una vecchia recita di teatro amatoriale.

M., interrogato, ammette di praticare spesso la caccia per

motivi di sussistenza, pur non essendo munito di regolare

porto d’armi, poi inizia il suo racconto partendo dalla

giornata del 12, ricordando l’umiliazione patita per

le violenze dei fascisti ai suoi familiari. Conferma le sue

idee anarchiche ma nega di aver preso parte all’imboscata

del 17.

Messo in difficoltà dalla mole enorme delle testimonianze,

si trova costretto ad alcune ammissioni; però sostiene

di non aver distribuito nessun’arma come si dice, di

non conoscere i suoi accusatori. Respinge infine con veemenza

l’accusa di aver rubato il portafoglio ai fascisti.

Racconta della sua fuga, dei primi pernottamenti nelle capanne

della Val di Chiana, del rifugio a Genova.

A quella che l’agiografia fascista chiamerà “l’imboscata

comunista” hanno partecipato anche gli anarchici foianesi.

I capi d’accusa per i 35 imputati si confermano gravissimi.

In 33 devono rispondere, in correità fra loro, dei

tre omicidi volontari premeditati e di tredici mancati omicidi.

Inoltre su M. gravano le imputazioni di furto qualificato

ai danni dei fascisti a cui sarebbero stati sottratti rivoltelle

e valori. Ancora il M. deve rispondere, in concorso con altri,

dell’abbattimento dei tre pali della luce e del tentativo

di interrompere le comunicazioni telefoniche.

A questi si aggiungono tutti i reati connessi al porto abusivo

e alla detenzione di armi da fuoco. Intanto si imbastisce

il processo che si svolge nel 1924, dopo tre anni di carcere

preventivo, alla Corte d’assise di Arezzo. Il primo

imputato a essere interrogato è M. Ammessa la sua fede

politica, oltre che di essere pregiudicato, inizia provocatoriamente

riproponendo il medesimo schema di racconto degli interrogatori,

ripercorre le angherie subite dalla mamma e dalla sorella

nella duplice irruzione in casa perpetrata dai fascisti visibilmente

ubriachi e minacciosi, dei furti subiti.

Per quanto riguarda l’imboscata del 17, M. rimane fermo

ancora sulla sua versione e rivendica il suo diritto a difendersi

scatenando un putiferio. Il Tribunale commina oltre tre secoli

di carcere. M. ha la massima pena di anni 30 che sconterà

fino al 1935 passando da Arezzo alle carceri di Pesaro; e

poi ai penitenziari di Imperia, Portolongone, Parma e Pianosa.

Vive il suo stato di detenzione con moltissime limitazioni,

i contatti con l’esterno gli sono proibiti, la corrispondenza

con i familiari è censurata in maniera sistematica

e consentita solo dietro autorizzazioni preventive. Il fratello

Eugenio dall’America e le strutture di soccorso del

movimento anarchico sopperiscono come possono alle necessità

del detenuto, con Temistocle Monticelli da Roma, responsabile

del Comitato di difesa libertaria. M. – e sono passate

solo due settimane dalla fine del processo – scrive

una prima lettera alla mamma e alla sorella mentre è

appena giunto al carcere di Pesaro nel giorno di Natale. Lo

stato d’animo di una persona appena condannata a trent’anni

si può facilmente immaginare, dallo scritto però

emergono anche elementi che contrastano in modo aperto con

lo stereotipo che gli è stato cucito addosso. Il suo

animo è gentile e sensibile, le parole che scrive alla

famiglia rivelano tormento e sofferenza interiori.

Perfino i toni lirici usati in certi passaggi sono una conferma

della sua grande capacità di comunicare e, nonostante

tutto, anche della voglia di vivere. Poi lo scritto volge

su quegli ultimi giorni angosciosi trascorsi fra la cella

delle prigioni aretine e la gabbia degli imputati in Corte

d’Assise.

M. ha la convinzione di aver agito bene sul piano della sua

morale anarchica. Ha rifiutato qualsiasi compromesso ed ora

si appresta a pagare le conseguenze del suo gesto. Qualche

tempo più tardi, meno in vena di divagazioni poetiche,

invierà una più circostanziata richiesta (un

po’ di cibo e di soldi) a un compagno di Arezzo (forse

Alfredo Melani). Dimesso dal carcere in seguito ad amnistia

ritorna alla sua casa, ma solo per tre giorni, in quanto i

gerarchi locali non possono tollerare la sua presenza nonostante

le autorità di polizia non abbiano niente da obiettare.

Così gli vengono inflitti tre anni di confino. Inviato

alle Tremiti nell’anno 1937 si dedica alla propaganda

delle idee anarchiche fra i numerosi giovani confinati facendosi

iniziatore, con Stefano Vatteroni e Alfonso Failla, di una

rivolta contro l’imposizione del saluto romano. M.,

nonostante gli anni di galera, è lo stesso ribelle

dei primi anni, il primo a scagliarsi contro le guardie che

maltrattano i confinati. Viene arrestato insieme ad altri

cento e imputato di essere stato il promotore della protesta.

L’ultimo periodo di carcerazione dà il colpo

di grazia alla sua salute già minata dai lunghi anni

di reclusione. Condannato ad altri cinque anni, nel 1938 viene

ricoverato in manicomio. La guerra lo sorprende ancora in

carcere. Le privazioni e l’eccezionale regime carcerario

lo conducono dopo un periodo passato in ospedale, alla tomba.

Il 7 dicembre 1943 muore a Nocera Inferiore. I compagni sapranno

molto tardi della sua fine.

E solo cinque anni dopo a Foiano della Chiana, presente Pier

Carlo Masini, potranno ricordare M. “come uno dei migliori

militanti perduti”. Carolina Melacci Burri in una sua

testimonianza – nel ricordare le vicissitudini patite

dal fratello, e la sua figura gentile e delicata di compositore

di poesie – ha avanzato seri dubbi sulle circostanze

della sua morte: “condannarono Bernardo per le sue idee

anarchiche e Bernardo è morto con l’ideale anarchico

[...].

Quando venne da Pesaro per il processo subì il primo

attentato nel tratto che va dalla stazione al carcere di Arezzo

[…]. Altro attentato gli fu fatto nel carcere di Arezzo,

durante il colloquio che io avevo con Bernardo: nella stanza

dei colloqui c’erano i finestrini e gli spararono un

colpo di rivoltella verso la finestrina, proprio dove si parlava

noi. Un altro attentato glielo fecero a Terontola, poi non

so se avranno provato ancora; so solo che Bernardo non si

sa come sia morto [...] Quando le sue spoglie furono riportate

al paese, una grande manifestazione popolare gli testimoniò

tutta la riconoscenza della cittadinanza”. (G. Sacchetti)

Fonti: ACS, CPC, Melacci Eugenio; ivi, Melacci Carolina; ivi,

PS, Conf. pol., busta n.13; ivi, MI, PS, 1921, b. 92; ASAR,

CA, Sentenze 1916-1936, nn. 15-16; ivi, CA 1923, buste nn.

147 e 148, Processo c/ Melacci Bernardo e altri; E. Raspanti

(a c. di), Intervista a Carolina Melacci, Foiano

della Chiana 13 luglio 1994, inedita; Archivio Storico fotografico

del Comune di Foiano della Chiana, Furio Del Furia, 1921;

Archivio Comune Foiano della Chiana, VII, 1932; Archivio ANPI,

sezione “L. Nencetti”, Foiano della Chiana; [P.C.

Masini], Ricordo di Bernardo Melacci, «UN»,

23 ott. 1949.

Bibliografia: «La Falce», Arezzo, 8 mag. 1920;

«UN», Milano, 23 giu. 1920; «La Vita del

Popolo», Arezzo, 23 apr. 1921; «La Nazione»

19 e 20 apr. 1921; «Il Nuovo giornale», ott. 1924,

passim; «Giovinezza», Arezzo, 18 ott.

1924, Profili psicosomatici. Presso il gabbione degli

imputati di Renzino; «La Nazione», nov. 1924,

passim; «La Nazione», 12 dic. 1924; PNF,

Federazione dei Fasci di Combattimento di Arezzo, I martiri

del Fascismo aretino, Arezzo 1931; U. Fedeli, Archivio

del dolore, «UN», 8 mar. 1959; Id., Nella

clandestinità, «AdR», New York, nn.

dal 22 lug. al 19 ago. 1961; A. Failla, Ricordi di confino,

«Almanacco socialista 1962», Milano 1962; R. Cantagalli,

Storia del fascismo fiorentino 1919/1925, Firenze 1972; F.

Nibbi (a c. di), Antifascisti raccontano come nacque il

fascismo ad Arezzo, Arezzo 1974; L. Tomassini, Foiano

della Chiana. Un paese toscano fra età giolittiana

e fascismo, in Foiano 1912/1932. Contadini, vita

di paese, lotte sociali e politiche in un centro della Valdichiana

dalle foto di Furio Del Furia, Firenze 1979; I. Camerini,

G. Gabrielli, Il PCI Cortonese (1921-1946), Cortona

1982; Dal Pont 1, ad indicem; E. Raspanti, E. Gradassi,

“Una la pensa il gatto e una il topo”. Galliano

Gervasi da Renzino al Parlamento, Cortona 1990; G. Verni

(a c. di), Foiano e dintorni tra memoria e storia,

Foiano della Chiana 1991, passim; G. Sacchetti, Presenze

anarchiche nell’Aretino dal XIX al XX secolo, Pescara

1999; Id., L’imboscata. Foiano della Chiana, 1921:

un episodio di guerriglia sociale, Cortona 2000.

Luigi Bertoni

Luigi Bertoni

Augusto Castrucci

Augusto Castrucci

Minguzzi,

Maria Luisa

Nasce il 21 giugno 1852 a Ravenna da Michele e Chiara Raddi,

sarta, soprannome “Gigia”. T. Monticelli la descrive

come “donna di splendida bellezza, alta, robusta, formosa,

dal temperamento franco e aperto, dalla parola pronta e schietta,

[che] esercitava un fascino su tutti coloro che l’avvicinavano”.

Moglie e compagna inseparabile di Francesco Pezzi, ha un ruolo

essenziale nella nascita del movimento femminile in Italia

e gran parte in quella che la polizia considera “l’attività

dei coniugi Pezzi”; non per nulla i più importanti

appuntamenti degli internazionalisti a Firenze si svolgono

“nelle stanze della Gigia”.

Ed è merito della “sora Gigia” se l’appartamento

dei Pezzi non è solo il “Vaticano” dell’élite

anarchica, ma la casa, il rifugio, e spesso anche la sede

per i lavoratori e le lavoratrici del popolare quartiere fiorentino

di San Frediano, che all’epoca ospita la più

alta concentrazione degli artigiani fiorentini e la gran parte

delle quasi due mila operaie della manifattura dei tabacchi.

In questo ambiente già nel 1872 sorge la prima sezione

femminile dell’Internazionale con un centinaio di aderenti

molte delle quali saranno da lì a due anni tra le promotrici

del primo grande sciopero delle sigaraie.

M. appena stabilitasi a Firenze prende contatto con la sezione:

il 16 ottobre 1876 «La Plebe” di Milano ospita

un manifesto, stilato appunto da M. insieme ad Assunta Pedoni

e ad Amalia Migliorini, che è considerato l’inizio

del movimento femminile in Italia. In dicembre M. si trasferisce

a Napoli con il suo compagno e, malgrado il coinvolgimento

di questi nell’affare Schettini, partecipa attivamente

all’organizzazione del moto del Matese. Guillame ravvisa

in lei la dama che accompagna Cafiero e gli altri quando a

San Lupo si spacciano per signori inglesi; notizia comunque

tutt’altro che certa. Certo è, invece, il ritorno

di M. a Firenze, dopo qualche mese trascorso a Lugano, all’indomani

dell’amnistia del 19 gennaio 1878.

In febbraio, appena rientrata, organizza, con Migliorini,

Pedoni, la sarta Ildebranda Dell’Innocenti, (moglie

di G. Gomez), Santina Papini, (moglie di Arturo Feroci noto

fondatore di gruppi e comitati), l’infaticabile Teresa

Fabbrini (moglie di Olimpio Ballerini), le sigaraie Annunziata

e Serafina Frittelli, Caterina Serafini e Annunziata Gufoni

(animatrici, quest’ultime del grande sciopero del 1885)

e un’altra quarantina di compagne, il Circolo di propaganda

socialista tra operaie.

Il Circolo sostituisce in pratica la sezione femminile dell’ail

disciolta dal governo a seguito del Matese e ha sede nella

casa di M., che è al momento anche quella dei coniugi

Gomez. Il 1° ottobre anche M. viene arrestata nella retata

che colpisce tutti i maggiori esponenti dell’Internazionale

convenuti a Firenze. In carcere preventivo rimane, come gli

altri, per quindici mesi cercando di stare vicina ad A. Kuliscioff,

spaesata e colpita dalla pleurite. Quando finalmente gli imputati

vengono assolti il 7 gennaio 1880, la situazione dell’Internazionale

in Italia è tutt’altro che semplice: alla “svolta”

di Costa segue la malattia di Cafiero e l’esilio di

Malatesta.

M. e Francesco contribuiscono non poco a che il movimento

fiorentino fronteggi meglio di altri quel momento, ma è

il ritorno di Malatesta a Firenze che ne risolleva le sorti.

Dall’autunno del 1883 M. e Francesco sono tra i più

vicini all’amico napoletano sostenendone tutte le iniziative;

nell’autunno del 1884 lo seguono a Napoli per soccorrere

la popolazione colpita dal colera e a fine anno sono con lui

nella fuga oltreoceano, in Argentina. M. rientra con Francesco

a Firenze nel 1890. Nella città toscana il movimento

anarchico ha ripreso nuovo vigore a partire dal 1887 dopo

che l’amnistia ha permesso alla fine del 1884 ai molti

espatriati di tornare.

Nel gennaio 1891 M., insieme al giovane meccanico Guerrando

Barsanti, rappresenta appunto i numerosi gruppi di espatriati

al Congresso di Capolago, dove si costituisce il psar. Appena

rientrata, si impegna per organizzare le manifestazioni del

1° maggio che devono dare risonanza e operatività

al nuovo “partito”. Quelle manifestazioni vengono

però duramente represse ovunque e in particolare a

Roma e Firenze; M. e Santina Papini se la cavano con una condanna

a quindici giorni di reclusione ma altri hanno pene pesanti.

All’indomani di quel 1° maggio 1891 M., assieme

a Francesco e ad A. Feroci, svolge una notevole attività

a sostegno dei condannati non solo a Firenze ma in tutta Italia,

a cominciare da A. Cipriani e G. Palla.

In quel clima di frustrazione e rabbia per le continue repressioni

che impediscono una qualsiasi attività organizzativa

e di propaganda, le notizie che arrivano dalla Francia sulle

violente azioni degli individualisti, il cosiddetto ravacholismo,

vengono accolte con diffusa simpatia. Nella primavera del

1892, con una lunga lettera da Londra, Malatesta, avvertendo

che “delle altre cose” scriverà a Pezzi,

anticipa a M. i motivi della sua netta opposizione al “ravacholismo”

e il proposito di combatterlo pubblicamente: “Voi”,

scrive alla “carissima Gigia” il 29 aprile, “saprete

interpretare per il loro verso queste idee buttate giù

così confusamente ed in fretta. Io del resto le svilupperò

completamente in un lavoretto che darò alle stampe

al più presto”. Intanto, con il consueto garbo,

la invita a far filtrare quelle sue idee anche in Italia tra

i compagni più assennati.

Due anni dopo M. e Francesco vengono coinvolti proprio in

un fallito attentato, quello contro Crispi di P. Lega che,

come tanti altri, era stato ospitato a casa loro. Arrestati

il 3 luglio 1894 vengono prosciolti dal Tribunale di Roma

solo nell’agosto dell’anno dopo e solo per essere

inviati al domicilio coatto. M. è tradotta a Orbetello,

zona altamente paludosa, dove rimane per un anno.

Questo soggiorno risulterà fatale per la sua salute,

le cui condizioni saranno aggravate da una progressiva cecità.

Tornata a Firenze, dedica il suo ultimo sostanziale impegno,

insieme a Francesco, al cpvp di Scarlatti dal 1904 al 1906.

Come ricorda Monticelli “Dopo il coatto Luisa non ha

perso la fede ma l’entusiasmo e le forze sì e

si mette in disparte”. M. muore a Firenze il 13 marzo

1911. (L. Di Lembo)

Fonti: ASFI, Questura, CP, p. 25; TP, Processi risolti con

sentenza 1880, p.437; ASRM, Gab., b. 58 (1894) f. 240 (P.

Lega); [Necrologio], «LIB» La Spezia

16 mar. 1911; [Necrologio], «AA», 19

mar. 1911; T. Monticelli, Pagine di Storia Socialista:

Luisa Pezzi, «Avanti!», 23 mar. 1911.

Bibliografia: E. Ciacchi, Da Piazza Savonarola alle Murate.

La verità sul 1° maggio a Firenze, Firenze

1891; G. Scarlatti, L’Internazionale dei Lavoratori

e l’agitatore Carlo Cafiero, reminiscenze del contadino

G. Scarlatti ex galeotto politico, Firenze 1909; J. Guillame,

L’Internationale: documents et souvenirs, Paris

1905-1910, vol. IV; L. Rafanelli, Ricordando una donna,

«UN», 14 mar. 1920; F. Pezzi, Lettere ad Andrea

Costa ed Anna Kuliscioff, a c. di G. Bosio, «MOS»,

apr.-mag. 1950; E. Conti, Le origini del socialismo a

Firenze (1860-1880), Roma 1950; P.C. Masini, Gli

internazionalisti.

La Banda del Matese (1876-78), Milano-Roma 1958;

La Federazione Italiana dell’Associazione Internazionale

dei Lavoratori. Atti Ufficiali (1871-1880), a c. di P.C.Masini,

Roma-Milano 1964; N. Capitini Maccabruni, La Camera del

Lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle

origini al 1900), Firenze 1965; L. Rafanelli, Gli

ultimi Internazionalisti, «UN» 24 dic. 1966;

Lettere inedite di anarchici e socialisti ad Andrea Costa

1880, a c. di P.C. Masini, «MOS», gen.-mar.

1967; Masini 1, ad indicem; F. Pieroni Bortolotti,

Socialismo e questione femminile in Italia 1892-1922,

Milano 1972; Masini 2, ad indicem; Id., Cafiero,

Milano 1974, ad indicem; P. Feri, Il movimento

anarchico in Italia dopo la svolta di Andrea Costa, «Trimestre»

1978-1979; MOIDB, ad nomen; G. Sacchetti, Sovversivi

in Toscana (1900-1919), Todi 1983; Malatesta, ad

indicem; R. Zangheri 1, ad indicem.

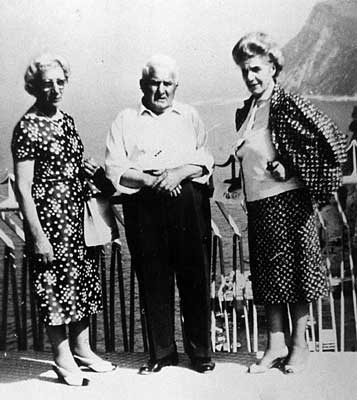

Emma

Neri (a destra) con Augusto Masetti e Maria Rossi

Neri,

Emma

Nasce a Cesena (FC) il 5 settembre 1897 da Eligio e Elvira

Della Bella, insegnante elementare. Il padre è un ragioniere

socialista e le condizioni economiche della famiglia le consentono

di conseguire il diploma di maestra elementare. In seguito

frequenta un corso presso l’Università di Bologna

e ottiene l’abilitazione come direttrice didattica,

ma preferirà sempre insegnare come maestra per essere

a contatto diretto con gli alunni. Fin da giovanissima aderisce

agli ideali socialisti del padre. Dopo le prime brevi esperienze

di lavoro nelle scuole di alcune località del cesenate

e della provincia di Forlì, nel 1921 ottiene un posto

di insegnante nella scuola elementare di Castel Bolognese

(RA).

Qui conosce il giovane anarchico Nello Garavini, di cui diverrà

l’inseparabile compagna per tutta la vita, condividendone

da ora in poi tutte le vicende. A contatto con Garavini e

con gli altri libertari castellani, particolarmente numerosi

e attivi, N. approfondisce le proprie convinzioni politiche

e aderisce all’anarchismo. L’unione della giovane

coppia viene formalizzata con il matrimonio civile il 4 giugno

1923. Nel 1924, dopo il delitto Matteotti, si trasferisce

a Milano con il marito che si è esposto nella lotta

contro il fascismo e che per questo è stato già

aggredito due volte. Il 19 ottobre 1924 nasce Giordana, l’unica

figlia della coppia, destinata a proseguire l’opera

dei genitori nell’ambito dell’anarchismo castellano.

Per due anni i Garavini frequentano l’ambiente dei libertari

milanesi e stringono un’intima amicizia in particolare

con Carlo Molaschi e con la sua compagna Maria Rossi.

Nel 1926, per sfuggire dalle persecuzioni e per continuare

a svolgere attività antifascista, emigrano in Brasile,

stabilendosi a Rio de Janeiro. Inizia un esilio che durerà

più di 20 anni e che perlomeno nei primi tempi sarà

caratterizzato da difficoltà economiche e da disagi

di vario genere. Nei primi anni i due coniugi devono adattarsi

a svolgere i più disparati lavori, fino a conseguire

una relativa agiatezza economica. Nonostante i pericoli –

il Brasile in quegli anni è quasi ininterrottamente

governato da feroci dittature – i Garavini continuano

la loro attività politica, rivolta soprattutto alla

lotta contro il fascismo italiano.

Frequentano gli ambienti antifascisti, conoscono anarchici

di tutto il mondo e mantengono i contatti con alcuni compagni

italiani esuli in altri paesi. Partecipano alle attività

della Liga anticlerical, fondata da José Oiticica,

esponente di rilievo dell’anarchismo brasiliano. Una

amicizia particolarmente stretta li lega a Luigi Fabbri fino

alla sua morte a Montevideo nel 1935 e a sua figlia Luce.

Un’altra amicizia profonda è quella con Libero

Battistelli, avvocato bolognese repubblicano aderente a GL,

e con sua moglie Enrichetta, esuli anch’essi in Brasile.

Nel 1931, in occasione della trasvolata atlantica di Italo

Balbo e la sua squadriglia, N. ed Enrichetta Battistelli diffondono

migliaia di volantini antifascisti nelle principali vie di

Rio, accusando Balbo e i suoi squadristi per l’assassinio

di don Minzoni avvenuto nel 1923. Poco dopo questo episodio,

N. perde l’incarico di insegnante alla scuola italiana

gestita dalla Società Dante Alighieri, ormai definitivamente

fascistizzata. Dal 1933 al 1942 i Garavini gestiscono una

libreria (la Minha Livraria) che diventa un luogo di ritrovo

e di discussione per tutto l’ambiente di sinistra e

antifascista di Rio.

Numerose sono, nel corso degli anni, le perquisizioni e le

limitazioni da parte della polizia politica. Per qualche tempo

alla libreria si affianca anche una piccola attività

editoriale, con la pubblicazione di libri di cultura politica,

sociale e letteraria. Nel 1947 i Garavini rientrano definitivamente

in Italia, a Castel Bolognese. Riallacciano i rapporti con

i vecchi compagni sopravvissuti e riprendono la loro attività

all’interno del gruppo anarchico locale, ricostituito

subito dopo la fine della guerra.

Aderiscono subito alla FAI, a cui resteranno poi sempre legati,

partecipando a numerosi congressi e convegni fino agli anni

Settanta. Prendono parte anche al Congresso della ifa tenutosi

a Carrara nell’estate del 1968. Con la rinascita libertaria

seguita agli avvenimenti del 1968 la loro casa si riempie

di giovani, molti dei quali rimangono affascinati dalla personalità

di N., dalla sua sensibilità e dalla rara capacità

comunicativa. Muore a Imola, presso il cui ospedale è

da tempo ricoverata, il 2 febbraio 1978. (G. Landi)

Fonti: ACS, CPC, Garavini Nello; ivi, Neri Eligio;

BLAB, Fondo Emma Neri Garavini; ivi, Nello Garavini; [G. Landi],

Biografia di Emma, «La Questione sociale»

(Forlì), mar. 1978; Gruppo anarchico di Castel Bolognese,

Emma Garavini Neri, «UN», 2 apr. 1978.

Bibliografia: Scritti di N.: Prefazione a C. Molaschi,

Pietro Gori, Milano 1959. Scritti su N.: A. Taracchini,

L’associazionismo anarchico a Castelbolognese,

in Associazioni e personaggi nella storia di Castelbolognese,

Imola 1980; Castelbolognese; L. Fabbri, Luigi Fabbri.

Storia di un uomo libero, Pisa 1996, ad indicem;

G. Landi, Emma Neri Garavini, gennaio 1999.

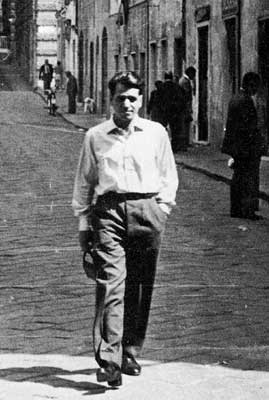

Giuseppe

Pinelli

Pinelli,

Giuseppe

Nasce a Milano il 21 ottobre 1928 da Alfredo e Rosa Malacarne,

ferroviere. Trascorre la prima parte della sua vita nel natio

quartiere popolare di Porta Ticinese. Finite le scuole elementari

deve andare a lavorare, prima come garzone, poi come magazziniere.

Continua a leggere, un’abitudine che lo accompagna per

tutto il resto della vita. Nel 1944, sedicenne, partecipa

alla Resistenza antifascista come staffetta della BGT “Franco”,

collaborando con un gruppo di partigiani anarchici, che costituiscono

il suo primo tramite con il pensiero libertario.

Nel 1954 entra nelle ferrovie come manovratore. Nel 1955 si

sposa con Licia Rognini, conosciuta a un corso serale di esperanto:

presto verranno due figlie, Silvia e Claudia. Nei primi anni

’60 si costituisce a Milano un gruppo di giovani anarchici

(Gioventù libertaria) poco più che ventenni,

tra i quali Amedeo Bertolo, che nel 1962 aveva avuto l’onore

della cronaca quale componente di un gruppo che aveva rapito

il viceconsole spagnolo a Milano per ottenere (come ottenne)

la trasformazione in pena detentiva di una condanna a morte

di un anarchico nella Spagna franchista. P. – “Pino”

per i compagni e gli amici – con i suoi 35 anni è

il più vecchio di loro, ma questo non è un problema:

il suo carattere gioviale ed espansivo ne fa un “compagnone”.

E quando nel 1965, dopo una decina di anni senza sede, se

ne apre una in viale Murillo, P. è tra i fondatori

del circolo “Sacco e Vanzetti”.

Qui si tiene nel dicembre 1966 anche un incontro della gioventù

libertaria europea. In seguito a uno sfratto, gli anarchici

milanesi cambiano sede e il 1° maggio 1968 viene inaugurato

il Circolo anarchico “Ponte della Ghisolfa”, sito

in piazzale Lugano, nel periferico quartiere operaio della

Bovisa. Prende il nome dall’attiguo sovrappasso stradale,

dal quale si vedono i binari della stazione ferroviaria di

Porta Garibaldi, dove Pinelli lavora.

Siamo nel ’68, appunto, e il vento della contestazione

che soffia dalla Francia arriva anche a Milano. P. è

attivo su molti fronti: come anarchico, è tra quelli

che tengono aperta la sede, organizza un’efficace servizio-libreria,

è tra gli organizzatori di intensi cicli di conferenze

serali. Approfittando della possibilità di viaggiare

(in quanto ferroviere) gratis in treno, tiene i contatti diretti

con i compagni “di fuori”, tra i quali Luciano

Farinelli ad Ancona, Aurelio Chessa a Pistoia, Umberto Marzocchi

a Savona. Intensi anche i rapporti con Alfonso Failla, a Marina

di Carrara, dove si reca anche in vacanza con la famiglia.

Operaio, P. si impegna anche in campo sindacale, in particolare

per la riattivazione dell’USI, di cui viene aperta una

sezione presso il Circolo. Anche il CUB dei lavoratori dell’Azienda

trasporti milanese elegge il Circolo a propria sede e la lascerà

solo dopo l’attentato del 12 dicembre 1969: la repressione

anti-anarchica suggerirà questo trasloco. L’ambiente

anarchico milanese è in pieno fermento, in molte scuole

superiori nascono nuclei libertari, anche nelle fabbriche

ci sono operai anarchici e frequenti sono i volantinaggi di

primo mattino. Escono libri, opuscoli, i vecchi giornali riprendono

fiato.

Gli anarchici milanesi sentono la necessità di una

seconda sede, questa volta nella zona Sud di Milano. Tra i

più impegnati nella sistemazione e nell’apertura

del Circolo di via Scaldasole (nel quartiere Ticinese) c’è

P. Il 25 aprile 1969 due attentati colpiscono la Stazione

centrale e la Fiera. Le indagini si indirizzano verso ambienti

libertari e alcuni anarchici vengono arrestati: è l’inizio

di una campagna di criminalizzazione, che trova nuova linfa

in agosto, quando alcuni attentati ai treni vengono ancora

attribuiti ad anarchici. Viene fatta circolare anche la voce

di una possibile implicazione di P., anarchico e ferroviere.

P. e il suo gruppo “Bandiera nera” insorgono,

denunciano la manovra, danno vita – sull’esempio

della “Black Cross” inglese di quei mesi e della

“Croce nera” russa degli anni ’20 –

alla Crocenera anarchica, specificatamente dedita alla solidarietà

concreta con i compagni detenuti, ma anche alla pubblicazione

di un bollettino di controinformazione. P. è l’anarchico

più “in vista” tra quelli milanesi e frequentemente

è in questura per richieste di autorizzazione, convocazioni,

ecc.. Il suo interlocutore è perlopiù un giovane

commissario di polizia, informale nei modi, elegante, ammiccante:

Luigi Calabresi. Così, quando nel tardo pomeriggio

del 12 dicembre 1969, subito dopo l’attentato di piazza

Fontana, Calabresi si presenta al Circolo di via Scaldasole

e invita P. a recarsi in questura, questi acconsente senza

problemi, inforca il motorino e segue l’auto della polizia.

In questura P. incontra, in un grosso salone, gran parte degli

anarchici milanesi, fermati come lui per chiarire il proprio

alibi. Entro 48 ore, limite massimo concesso dalla legge di

allora per il “fermo di polizia”, i fermati vengono

rilasciati, alcuni vengono spostati nel carcere di San Vittore.

P. viene invece trattenuto in Questura aldilà del limite

legale. Viene interrogato. Poi, intorno alla mezzanotte tra

il 15 e il 16 dicembre, il suo corpo vola da una stanza dell’Ufficio

politico al quarto piano e si sfracella a terra. Le prime

contrastanti versioni della polizia lasciano intendere che

la verità non può essere quella ufficiale del

“suicidio”. Muore a Milano all’Ospedale

Fatebenefratelli nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.

La vicenda politico-giudiziaria del suo assassinio, intrecciata

con l’intera storia della strage di piazza Fontana,

in particolare con il “caso Valpreda”, diventerà

negli anni un vero e proprio boomerang per il Potere. I maldestri

tentativi di mettere a tacere il tutto, culminati nella tesi

del “malore attivo” proposta da una sentenza del

giudice Gerardo D’Ambrosio, non faranno che evidenziare

quella verità che non ha ancora trovato spazio nelle

carte ufficiali. Decine saranno i libri, i filmati, le opere

teatrali, le installazioni artistiche, le canzoni dedicate

a P. e al suo assassinio, non solo in Italia. Ne citiamo qui

solo due: la Morte accidentale di un anarchico del

premio Nobel Dario Fo, e la gigantesca opera I funerali

dell’anarchico Pinelli di Enrico Baj. (P. Finzi)

Fonti: CSLAP.

Bibliografia: Le bombe di Milano. Testimonianze di

G. Pansa [et al.], Parma 1970; Crocenera anarchica, Le

bombe dei padroni, Catania 1970 (1989, 2a ed.); La

strage di Stato. Controinchiesta, Roma 1970; C. Cederna,

Pinelli. Una finestra sulla strage, Milano, 1971;

V. Nardella, Noi accusiamo! Contro requisitoria per la

strage di stato, Milano 1971; M. Sassano, Pinelli:

un suicidio di Stato, Padova 1971; Id., La politica

della strage, Padova 1972; M. Del Bosco, Da Pinelli

a Valpreda, Roma 1972; L. Rognini, Una storia quasi

soltanto mia, a c. di P. Scaramucci, Milano 1982; G.

Boatti, Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza

perduta, Milano 1993, ad indicem; Il malore

attivo dell’anarchico Pinelli, Palermo 1996; L.

Lanza, Bombe e segreti. Piazza Fontana 1969, Milano

1997.