|  Ricordando Giovanni Raboni

Ricordando Giovanni Raboni

Cara redazione,

forse non ci crederete (e anch’io mi sono sorpreso nel

pensarlo), ma proprio ieri nella mia quotidiana ricerca poetica,

avevo nuovamente letto alcune poesie di quegli autori che la

critica italiana ha sentenziato essere i “poeti della

vita quotidiana”. Fra questi – oltre a Majorino,

Neri, Cesarano, Rossi – Giovanni Raboni.

Lo conobbi personalmente quattro anni fa, in un bar sotto casa

sua, in occasione di un lungo colloquio su Giorgio Cesarano,

il poeta-rivoluzionario per cui allora stavo preparando l’introduzione

alla riedizione del libro “Manuale di sopravvivenza”,

richiestomi dalla Bollati Boringhieri. Fu il primo – e

l’unico – incontro che avemmo (anche se ci promettemmo

di reincontrarci, per il fatto che Raboni rimase sorpreso dal

fatto che non gli avessi minimamente proposto – ogni volta

che avevo occasione di telefonargli – di prestare attenzione

alle mie poesie), tuttavia ricordo la profonda curiosità

e rispetto nei confronti del pensiero libertario e anarchico,

che lui ben conosceva, e che per l’occasione ebbi modo

di parlarne, facendogli conoscere la rivista “ApARTe°”

(allora appena edita) ed il libro di Catanuto e Schirone su

“Canti anarchici”.

Giovanni

Raboni

Naturalmente il nostro unico incontro era finalizzato a comprendere

come Cesarano si era progressivamente staccato dalla produzione

poetica, abbracciando la critica radicale, e quali erano stati

i loro rapporti amicali e professionali, dal momento che Raboni

aveva in più occasioni collaborato assieme a Cesarano

scrivendo sceneggiati per la RAI (un inciso: la “Freccia

nera”, lo sceneggiato che tanto scandalizzò il

Vaticano per il costume discinto della Goggi, vide all’opera

lo stesso Cesarano che nel ritradurre dall’inglese il

racconto, lo migliorò in alcune sue parti, finendo per

comporne l’omonima canzone).

Da sempre amici, Raboni e Cesarano, condividevano in più

la passione sfrenata per il calcio; il primo interista, mentre

l’altro milanista, puntualmente ad ogni derby con i rispettivi

figli andavano a San Siro e lì nasceva una lunga tenzone

che proseguiva con interminabili sfottò. Ma era la poesia

il campo in cui si ritrovavano per riflettere sull’evolversi

di una situazione sociale che dopo il ’68 li aveva visti

prendere posizioni differenti. Con Majorino avevano dato vita

alla rubrica “Questioni di poesia” sulla rivista

“Paragone”, e da allora la loro produzione poetica

era diventata uno strumento per scandagliare la quotidianità.

Poi, la rottura di Cesarano con l’establishment intellettuale

milanese, uscendo dalla Rizzoli e da tutte le parallele attività.

Con Raboni i contatti continuarono; anzi, Raboni stesso affittò

un casale toscano proprio vicino a quello che Cesarano aveva

acquistato a Pieve di Compito. Entrambi proseguirono, però,

per la propria strada, anche se nell’ultimo periodo (poco

giorni prima del suicidio) Cesarano aveva ripreso con la poesia.

Non per nulla la sua opera poetica fu pubblicata postuma da

Raboni per conto dei “Quaderni della Fenice” dell’editrice

Guanda.

Di Giovanni Raboni serberò sempre una sua osservazione,

che contribuì a cambiare il mio approccio con la produzione

poetica, nel voler richiedere alla poesia una “riconoscibilità

formale” per ricominciare ad esistere, oltre che nelle

menti e nella volontà dei poeti, anche “nella mente

e nell’orecchio dei lettori”.

Vi chiedo scusa, per questa lunga “spataffiata”,

ma volevo comunicarvi la mia tristezza per la morte di un poeta.

Un abbraccio,

Gianfranco

“Joe” Marelli Gianfranco

“Joe” Marelli

La tristissima storia della timbratrice

La tristissima storia della timbratrice

Chi ama le poesiole per l’infanzia d’altri tempi

senz’altro conosce una raccolta di versi intitolata “Pierino

Porcospino”. Narra la storia di un bambino, Pierino porcospino

appunto, che compare nell’esordio – oh che schifo

quel bambino, Pierino il porcospino – e che poi nel prosieguo

viene sostituito da numerosi alter ego, accomunati da una vocazione

all’indisciplina e da una irresistibile attrazione verso

la trasgressione delle regole, cosa che li porta, nel breve

volger di qualche strofa, a fare una brutta fine. Così

Corrado che si succhia il pollice viene punito da un sarto mostruoso

che, comparso all’improvviso, gli trancia via di netto

i pollici criminali con il forbicione e il cattivo Federigo,

tormentatore di bestie e nutrice, si becca un gran castigo.

Ma la sorte peggiore tocca all’incauta Paolinetta che,

lasciata in casa da sola, non sta buonina, come le ha raccomandato

la mamma: si mette a giocare con gli zolfanelli, da vera sventata

qual è. Finisce così: un po’ di cenere e

due scarpini/caro ricordo dei suoi piedini/è quel che

resta/non c’è più nulla/di quell’indocile,

vispa, fanciulla.

Non è poco, come punizione. Insomma “Pierino porcospino”

è una sorta di teatro della crudeltà per bimbetti,

frutto di una pedagogia d’altri tempi, che non temeva

di agitare orrendi babau di fronte agli occhi sgranati dei pargoli

da educare. Tant’è che una volta, volendone io

acquistare una copia in una libreria per ragazzi della mia città

mi sentii rispondere con sdegno che loro, quella cosa lì

non la tenevano. Rinunciai a spiegare alla commessa che le povere

rimette non erano poi tanto pericolose e pensai che a lei era

precluso uno dei molti piaceri che questa valle di lacrime ci

offre – e cioè sentir recitare da Paolo Poli “La

tristissima storia degli zolfanelli”. Non è che

tutto questo abbia molto a che fare con la timbratrice che rileva

le presenze dei ragazzi a scuola, dirà chi legge. E invece

sì, perché anche la timbratrice è un mostro

come le forbici del sartore che punisce esemplarmente il povero

Corrado. Ed è un mostro ugualmente il “patto formativo”

che dovrebbe regolare i rapporti tra studenti e insegnanti;

sono mostruosi il POF e il formalismo burocratico, è

mostruoso il “progetto qualità” e il tentativo

di trasformare la scuola in una azienda che piazza il suo prodotto

sul mercato.

Ma ogni ragazzino, per quanto impressionabile, sarà anche

pronto a ridere del sartore, e capirà che la punizione

per chi si succhia i pollici non può essere proprio quella,

così esagerata.

Mentre lo studente che si accinge ad entrare in classe per verificare

se il primo ad infrangere il patto formativo sarà lui

stesso o il suo insegnante, di fronte alla timbratrice rimarrà

impassibile e serio, perché così deve essere nella

scuola dell’autonomia, che è una scuola seria in

cui nessuno ride perché non c’è niente da

ridere. O forse quello studente cederà alla tentazione

ed invece di far passare il codice a barre del suo libretto

delle assenze proporrà al lettore ottico il codice a

barre del detersivo – tanto per sabotare con un’umana

monelleria la scuola-azienda e l’istruzione-merce. E magari

per farsi due risate con il compagno di banco – che quello

ancora non è stato monitorato, non è stato abolito

dalla riforma Moratti e si chiama ancora così, compagno

di banco.

Giovanna Lo Presti

Giovanna Lo Presti

delegata RSU CUB Scuola Itis Peano Torino

L’ironia di Luigi

L’ironia di Luigi

Poco dopo il ’68 e prima dell’epoca degli anni di

piombo, ci fu un periodo nel quale il movimento anarchico, colpito

dalla repressione nel ’69, oltre a fare la campagna per

la verità contro la mistificazione ed i complotti, sviluppava

un intenso dibattito interno proiettato verso un rinnovamento

culturale e organizzativo.

L’obiettivo era la ripresa del suo posto nella società,

dal quale era stato estromesso dal fascismo. Insieme quindi

l’impegno antistragista e contro la repressione, l’entusiasmo

e l’energia della militanza volta a creare un mondo migliore.

Furono anche rivolti a temi specifici.

A Roma il punto di aggregazione era in quell’epoca la

redazione di “Umanità Nova”, in via dei Taurini:

un piccolo appartamento nello stabile in cui venivano stampati

“Paese Sera” e “l’Unità”.

Per la sede del mitico giornale fondato da Malatesta passavano

torrenti di compagni e compagne e vi era un continuo ricircolo

di idee e di discussioni, nonché di tentativi di analisi

volti al superamento della fase involutiva che era iniziata

con la strage del ’69.

Una sera tra il ’71 ed il ’72 il compagno Luigi

Carlizza venne ad una seduta della redazione collegiale. Saputo

che egli era il medico/compagno con il quale volevo iniziare

un discorso per affrontare in modo anarchico la medicina, gli

chiesi di partecipare al gruppo che si impegnava all’Acquedotto

Felice e di installare un ambulatorio medico. Noi eravamo un

piccolo gruppo di studenti anarchici di Medicina, in progressiva

espulsione da parte del collettivo di Medicina del Manifesto.

Con i suoi occhi pieni di bonomia e di serietà Carlizza

ci parlò con scetticismo, sostenendo che non era quello

il modo di militare, che invece avremmo dovuto trasformare la

Medicina dall’interno, relazionandoci alla riforma sanitaria

per la quale i lavoratori più avvertiti si battevano

da tempo in una ottica di larghe masse. Naturalmente le parole

non furono queste, ma sicuramente il concetto.

Esauritasi la fase del collettivo il Manifesto, nel quale non

c’era ovviamente posto per gli anarchici e terminata la

fase del volontarismo presso l’Acquedotto Felice (che

non è da sottovalutare perché rappresentò

un embrione di intervento popolare), iniziò un dialogo

con Luigi per “rivitalizzare” (così ci si

esprimeva allora) l’anarchismo attraverso lo studio del

sistema sanitario , la pubblicazione di articoli sul tema e

la formulazione di proposte da portare nei gruppi della FAI

per l’azione militante.

Tra chi si batteva da anni per la riforma sanitaria e per il

superamento del sistema mutualistico e chi invece voleva far

incidere le sue idee anche nella futura professione, si sviluppò

un impegnativo dibattito i cui risultati apparenti furono davvero

pochini, se si fa riferimento a qualche articolo comparso su

“Umanità Nova” e su altra stampa, ma la cui

sostanza fu davvero fondamentale.

Forse neppure se ne rendeva conto, tanto era il suo rigore,

che si faceva scudo di una certa ritrosia di carattere e che

lo faceva ripetere di scrivere chiaro, semplice come Malatesta

aveva scritto Al Caffè. Obiettivo abbastanza difficile

sia per la assoluta sproporzione tra il Maestro e noi giovani

militanti sia perché allora imperava il sinistrese, dal

quale tutti (chi più chi meno) eravamo affetti. Ne conseguivano

stroncature terrificanti agli articoli che gli proponevo e continue

riscritture e rielaborazione dei concetti per raggiungere quella

massima chiarezza e limpidezza che era il suo ideale di pubblicistica

anarchica.

Ma insieme alle discussioni sui temi sanitari si parlava del

gradualismo malatestiano, quale originale tentativo di “tenere

assieme” la tensione rivoluzionaria con una pratica non

ingessata dall’ideologia; del Congresso di Carrara del

1965, che aveva portato alla scissione dalla Federazione Anarchica

Italiana (FAI) dei Gruppi d’Iniziativa Anarchica (GIA)

che ne contestavano le scelte organizzative); dell’esperienza

“neomarxista” dei Gruppi Anarchici d’Azione

Proletaria (GAAP) alla quale aveva partecipato quasi una ventina

di anni prima.

Mi ricordo che Luigi mi regalò l’opuscolo degli

atti del Congresso di Pontedecimo. quello che nel 1951 aveva

segnato il passaggio dai Gruppi Anarchici di Azione Proletaria

al leninismo di Lotta Comunista).

Sull’opera costruttiva della Rivoluzione Spagnola era

uscito in quei tempi il libro di Gaston Leval, che trattava

anche delle straordinarie esperienze degli anarcosindacalisti

spagnoli nel campo della sanità. Io ne fui entusiasta,

Luigi meno, perché probabilmente le riteneva improponibili

in Italia in quell’epoca storica. Io e la mia compagna

abbiamo avuto l’inestimabile esperienza di percepire dall’interno

l’esperienza ed il vissuto di tanti anni di anarchismo

dal secondo dopoguerra in avanti.

Una sola volta lo vidi veramente abbattuto e profondamente arrabbiato

e fu quando ci giunse la notizia che il nostro compagno Franco

Serantini era stato barbaramente ucciso, a Pisa. Era l’inizio

di maggio del 1972. Sapeva tuttavia nascondere la sofferenza

ed il dolore e, a parte quella sera terribile e tenebrosa, non

ne parlò più.

Luigi non credeva che il fascismo fosse il principale problema,

temeva molto di più l’avvento ed il consolidamento

della tecnoburocrazia rossa. Perciò stimava molto i compagni

di Milano raccolti intorno ad “A” (e successivamente

anche al Centro studi libertari “Pinelli”) che per

primi avevano iniziato ad affrontare lo studio di questa nuova

classe a partire dalle geniali diagnosi e profezie bakuniniane.

Luigi mi prestava da leggere il Bipartitismo imperfetto

di Giorgio Galli, un libro sul socialismo libertario di Andrea

Caffi edito da Azione Comune, testi sulla riforma sanitaria

e sulla mortalità infantile. A testimonianza di quanto

fosse vasto e innovatore il suo pensiero.

Fui accolto con cordialità e con affetto nella sua famiglia

e vidi crescere i suoi figli in quel profondo calore che si

irradiava da una vita malatestianamente vissuta, un valore che

si è sedimentato negli anni e che ha dato i suoi frutti

di resistenza quando il declino sociale degli anni ’80

sembrava negare qualsiasi possibilità di rinascita dell’anarchismo

sociale.

Un calore umano ed una profonda umanità la sua, una spontaneità

vivacissima dei suoi figli, una cordialità profonda dei

suoi famigliari, che nel ricordo assumono i caratteri mitici

di un’epoca nella quale stava rinascendo l’anarchismo

politico ed umano come testimonianza di vita.

Oggi che l’anarchismo ha conquistato nella società

riconoscimento culturale e politico, che viene considerato come

uno dei tanti filoni del movimento operaio e popolare del 900,

che non lascia indifferenti e che non suscita più diffidenza

o superficiale antipatia, è difficile ritornare con la

mente a quei tempi e capire come allora l’anarchismo non

disponesse che di pochi militanti seri e consapevoli che avevano

ben chiare le differenze ontologiche con il marxismo, come non

attraesse gli intellettuali, come in una parola si fosse suo

malgrado allontanato dalla società.

Forse per questo Luigi ci teneva a dire che ci si batteva per

la rivoluzione sociale attraverso il gradualismo, che per lui

implicava la partecipazione alla nascita ed allo sviluppo della

riforma sanitaria.

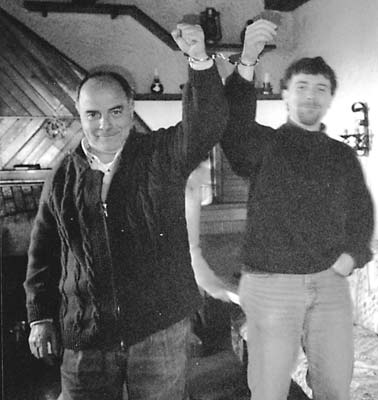

Luigi

Carlizza, “ammanettato” al figlio Francesco “Fricche”

Per quanto riguarda il dibattito teorico all’interno

del movimento anarchico, Luigi – che aveva vissuto in

prima persona e con passione l’esperienza “marxista”

e ultra-organizzatrice dei GAAP vent’anni prima –

era fortemente polemico con l’archinovismo e

il piattaformismo, cioè con quella tendenza

verso un movimento tendenzialmente omogeneo e rigidamente strutturato.

Proprio in quegli anni Luigi tornò alla militanza attiva,

attraverso la creazione e lo sviluppo con altri compagni (alcuni

della sua età) del gruppo Roma Centro, attraverso la

comunanza ideale con alcuni suoi compagni di gioventù

(come Pier Carlo Masini).

Alcune sere d’estate, quando la canicola scemava temporaneamente,

ci vedevamo talvolta con Luigi e con Ugo Scattoni, il fratello

di Umberto Scattoni (compagno di Bandiera Rossa trucidato alle

Fosse Ardeatine); discutevamo con molta partecipazione emotiva

e con impegno della Spagna, del sindacalismo, del movimento

anarchico del dopoguerra, dell’esperienza neomarxista

dei GAAP cui avevano dato origine Luigi, Ugo Scattoni, Pier

Carlo Masini ed altri ancora.

Furono anni di intensi confronti tra la sua critica radicale

al piattaformismo e la mia maggiore attenzione nel

cogliere le ragioni di fondo del piattaformismo, quale

risposta al fallimento dell’anarchismo in Russia, pur

senza aderirvi. Convenimmo che il Programma dell’Unione

Anarchica Italiana scritto da Malatesta nel 1920 fosse

il migliore e che dovesse essere calato nella concretezza della

realtà, che certo non presentava il momento rivoluzionario

nel cui contesto quel Programma era nato.

Questo impegno noi lo cercammo, come dicevo, anche nella ricerca

della definizione di un’organizzazione sanitaria popolare,

da dibattere all’interno del movimento e da portare avanti

come tesi e proposte operative nei gruppi. Frequentavo almeno

una volta alla settimana la sua famiglia e ho visto crescere

i suoi figli. Ricordo che durante il movimento del ’77

raccomandai ad uno di loro di stare attento ai pericoli insiti

in un impegno personale troppo intenso: temevo per la sua stessa

vita.

Questo impegno Luigi lo cercò nel gruppo Roma Centro

ed a quell’epoca, negli anni ’80, il nostro sodalizio

politico, salvo che per qualche incontro, si interruppe, mentre

non si interruppe il senso della nostra profonda amicizia. La

ricerca del lavoro e il lavoro in quanto tale mi presero molto

e quando mi giunse la notizia della sua morte provai un grande

dolore: dolore che in parte fu attenuato successivamente dalla

lettura degli articoli su “Umanità Nova”

di suo figlio Francesco (noto come “Fricche”), nei

quali ho ritrovato l’ironia di Luigi. È comparso

anche un bellissimo articolo su Luigi nel volume che venne pubblicato

a Carrara in occasione del monumento a Bresci e riscontrai con

piacere che a Luigi venivano attribuite quelle qualità

che io avevo rilevato.

Enrico Calandri

Enrico Calandri

|