|

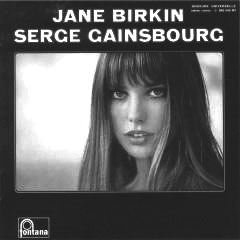

La provocazione permanente di

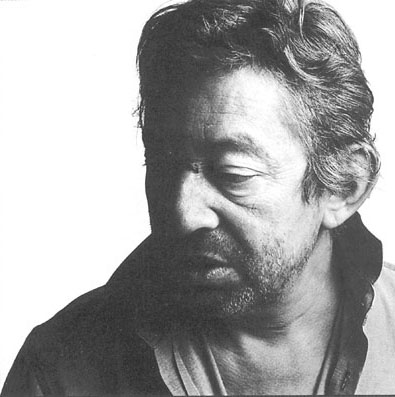

Serge Gainsbourg

La provocazione permanente di

Serge Gainsbourg

Prima parte – La tela di Penelope (1958-1978)

Serge Gainsbourg fu forse il più grande provocatore della

canzone francese, uno spirito critico finissimo, un talento

melodico eccezionale, un versificatore di grande preziosismo.

Affrontiamo però con lui, per la prima volta in questi

nostri ritrattini, un personaggio assolutamente indifferente,

anche se certo non ostile, alle rivendicazioni sociali che ci

sono care.

Le parole sono usurate

Ci si vede attraverso

E l’ombra degli anni morti

Ghermisce il vocabolario

Portami per mano fuori dai luoghi comuni

E allontanami dall’idea

Che non puoi esprimerti

Che per clichés. (Le parole inutili, 1955)

Gainsbourg fu un convincente dandy del secondo novecento

e la sua provocazione si situa tutta nella forma e non certo

nei contenuti. Un esteta stravolto e terribilmente critico,

un seminatore di equivoci demistificanti, forse l’unico

geniale teologo e officiante di una pop-art musicale, che è

– di suo – una critica alla caducità dei

linguaggi, alle mode effimere che passano per l’etere

radiofonico, al vuoto di sostanza che tutto inghiotte in questo

breve spazio, impastato di moltissimo fumo e pochissimo arrosto,

che noi attraversiamo con la burbanza dei conquistatori del

tempo e del mondo. Attenzione però: se si parla di spirito

critico in Gainsbourg non è certo per sottolineare la

presunzione di un “qualcosa di meglio” da cercare,

in cui certamente lui non confidava sotto nessun punto di vista.

Con i mezzi che ebbe a disposizione, coi talenti che possedeva

copiosi, fece e disfece costantemente la tela di Penolepe su

cui i suoi contemporanei si affannavano a proiettare rutilanti

scene di varietà, proprio perché, alla fine, tutta

l’angoscia non solo evocata, ma proprio costantemente

esplorata, tutto travolgesse, sé per primo.

Le mie illusioni affacciano sul cortile

Ho messo una croce sui miei amori

E quand’ho finito le mie otto ore

Non mi restano per sognare

Che i fiori orribili della carta da parati. (L’alcol,

1958)

Serge

Gainsbourg

Lucien, detto Serge, Ginzburg nacque da genitori

ebrei russi fuggiti dalla rivoluzione, il padre era un pianista

di formazione classica, costretto, nelle ristrettezze dell’emigrazione,

a doversi riconvertire in fantasista della tastiera, ne serbò

per sempre una frustrazione alla quale reagì educando

solidamente i figli alla grande scuola del virtuosismo rachmaninoviano.

Serge però all’inizio pareva più interessato

alla pittura che alla musica, e fu solo per sbarcare il lunario

che cominciò a fare il pianista nei night. La vita prende

volentieri strade proprie e così sempre più egli

accantonò il sognato destino di pittore per avvicinarsi

a quello di cantautore.

Vedo i miei occhi riflessi nei tuoi occhi, che fortuna

per te!

Ti danno dei bagliori di intelligenza

Che importa il tempo

Che porta via il vento

Meglio la tua assenza

Della tua incoerenza. (Indifferente, 1959)

“Su, lettori all’ascolto, sempre pronti ad abbaiare

contro, contro le false canzoni e i falsi della canzone, tirate

fuori due sacchi dalle tasche e correte a compararvi questo

disco (…). È il primo 33 giri di uno strano individuo

che si chiama Gainsbourg Serge ed è nato a Parigi il

2 aprile 1928.” così comincia il grande attestato

di stima che il nostro ricevette all’uscita del suo primo

disco nel 1958, e lo firmava nientepopodimeno che Boris Vian!

Il nostro caro disertore, proprio sul finire della

sua breve vita, prese infatti una cotta tremenda per

quest’esordiente impeccabilmente jazzoso e dalle

rime raffinatissime, che popolava il suo mondo di controllori

del metrò che sognavano il suicidio per evadere dal proprio

“cielo di piastrelle/dove non vedo brillare che le corrispondenze”,

da “ragazza di strada” che “masticano il chewing

gum durante l’amore”, e da canzoni d’amore

singolari come quella che esordisce “questa noia mortale/che

mi prende quando sono con te” e che prosegue “certo

non c’è bisogno di dire niente in orizzontale/ma

non si trova niente da dirsi in verticale/allora per ammazzare

il tempo/fra l’amore e l’amore/prendo il giornale

e la penna/e riempio le A e le O”.

Se consideriamo che a casa nostra proprio quell’anno

cominciava la rivoluzione di Modugno col suo Volare,

ci rendiamo conto di quale diverso livello di modernità

e audacia potesse rappresentare l’elaborazione di tale

linguaggio e temi.

Meglio non pensare a niente

Che non pensare affatto

Niente è già

Niente è già parecchio

Ci si ricorda di niente

E dal momento che si dimentica tutto

Niente è molto meglio che tutto. (I piccoli niente,

1964)

Sin da questi primi colpi che mette a segno Gainsbourg non

si abbandona a nessuna retorica, nemmeno a quella dei perdenti,

non vi è nessuna vena protestataria: la sua sconfitta

si situa a priori: essere è un male per cui la redenzione

non è contemplata in alcuna maniera.

L’erotomania da cui l’autore è perennemente

squassato non è nemmeno lei il barlume di una presunta

forza vitale residua, ma un ballo di San Vito, un’agitazione

senza scopo, che non dà alcuna possibilità

di affermazione esistenziale “l’amour physique est

sans issue” (“l’amore fisico è senza

speranza”) dirà dieci anni dopo nel suo pezzo più

conosciuto in Italia, quel Je t’aime, moi non plus

(1968) che vendette molti milioni di copie anche nel nostro

Paese, e che, assurdamente considerato un pezzo eccitante, è

in realtà un inno alla ripetitiva vacuità dell’atto

sessuale.

Una notte che ero

Ad annoiarmi

In qualche pub inglese

Del cuore di Londra

Scorrendo “l’amore mostro”

Di Pauwels

Ebbi una visione

Nell’acqua di selz. (Initials B.B., 1968)

Gli anni intanto passavano, gli attributi di stima crescevano,

ma le vendite dei suoi dischi rimanevano risibili, giusto qualche

successo glielo concedevano interpreti quali ad esempio Juliette

Greco con Accordéon.

Fu a metà dei sessanta che Serge ebbe l’intuizione

di cominciare a scrivere per i cantanti ye-ye, proprio quelli

che stavano decretando la crisi della grande stagione della

canzone poetica in Francia, lui, fedele alla consegna di distruggere

con eleganza, cominciò una carriera di autore di successi

per l’estate di cui fino alla morte sarebbe stato

il più generoso dispensatore. “Queste canzonette

mistificatrici sono bombe a scoppio ritardato, e il pubblico,

prendendoci finalmente gusto, permette al loro autore di continuare

a distillare il suo veleno. (…) Il suo tentativo è

mistificatorio e demistificante al contempo, tanto più

originale perché si situa al livello della materia prima:

la canzone stessa e non quel che dice. Egli spezza le strutture

linguistiche, le ristruttura, fa breccia nei muri che separano

i generi musicali (…) usa le parole per strappar loro

la maschera… Il suo messaggio è un anti-messaggio,

l’amore è sempre e solo erotismo. Dietro la maschera,

il vuoto. Così la sensibilità dell’autore

ai feticci delle mode è al contempo causa e effetto dell’efficacia

delle sue opere. Anglismi, misoginia e culto della donna-oggetto,

jazz e ritmi alla moda lo trasportano. Solo il suo rapporto

fondamentalmente sensuale con la lingua lo mantiene in uno status

di vitalità, per il resto non si può sperare in

alcuna sintesi” (così il grande studioso di canzone

J. C. Calvet).

Il sole è raro

E la felicità pure

L’amore si perde

Lontano dalla vita. (Valse de Melody, 1971)

Serge

Gainsbourg

Mentre dunque le varie Fance Gall (la Rita Pavone

francese), Petula Clark, Régine, nutrivano il suo principesco

conto in banca, sbancando al botteghino, Serge scriveva per

sé opere formalmente rivoluzionarie e artisticamente

strepitose quali L’Histoire de Melodie Nelson

e L’homme à la tete de choux, due veri

romanzi discografici, che percorrono fra momenti narrativi e

lirici, una storia precisa, anche se molto tinta di un surrealismo

decadente, o anche Vu de l’exterieur, album a

tema sulla donna oggetto, quintessenza del dandismo sadico dell’autore.

Uno dei suoi lavori più indecifrabili resta però

Rock around the bunker, un intero album sul nazismo

e la persecuzione antiebraica; ribadiamo che Serge era di famiglia

ebrea piuttosto praticante, anche se personalmente ateo; durante

l’occupazione nazista aveva una dozzina d’anni e

aveva personalmente portato la stella gialla cucita addosso,

la sua famiglia e lui avevano dunque sfiorato la morte, eppure

neanche i ricordi personali gli evitano di licenziare uno strano

disco dove dei testi di un humour nero devastante si accompagnano

a un sound che cita filologicamente il rock anni cinquanta,

quello di Bill Haley e del primo Elvis, forse la forma più

volutamente leggera e inconsistente, la musica antintellettuale

per antonomasia. Ancora una volta, e sul tema più pesante

di vergogna e di sangue per definizione, Gainsbourg offre una

percezione totalmente straniante del reale, riduce in scioglilingua

alla ventiquattromila baci i più trucidi slogan nazisti,

agghiaccia l’ascoltatore, non lasciando spazio per alcuna

commozione liberatoria, quando mette in bocca a un bambino (che

poteva essere lui stesso): “ho vinto la yellow star/e

porto la yellow star/difficile per un ebreo/la legge dello struggle

for life”.

Il genio di Gainsbourg appare però, qui come nel resto

della sua opera, potentissimo perché dietro il paravento

di tutto questo nulla, di questa tragica sfiducia nelle possibilità

della comunicazione, nell’irrisione di ogni intenzione

di condividere un qualsivoglia sentimento, si intravedono i

fantasmi terribili che popolano la vita dell’autore.

Dio è un fumatore di avana

Vedo le sue nubi grigie

E so che fuma anche di notte

Come me, mia cara

Dio è un fumatore di avana

È lui stesso che m’ha detto

Che il fumo porta in paradiso

Lo so, mia cara. (Dio fumatore di avana, 1978)

Questi fantasmi prendevano sempre più piede, man mano

che andava avanti il suo alcolismo (la sua prima colazione era

composta da un cocktail di champagne e vodka), l’intossicazione

da nicotina (al ritmo di cinque pacchetti al giorno), la tragica

insonnia che lo portava a percorrere le strade della Parigi

notturna per parlare con gli spazzini, i commissariati di polizia

dove discuteva con la triste umanità di prostitute, ladruncoli

e spacciatori che li popola. Questi fantasmi che, dopo aver

dominato i deliranti anni che gli restavano da vivere, e di

cui parleremo il mese prossimo, se lo divorarono.

Alessio

Lega Alessio

Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

(la seconda parte sarà pubblicata

su “A” 301)

|