|

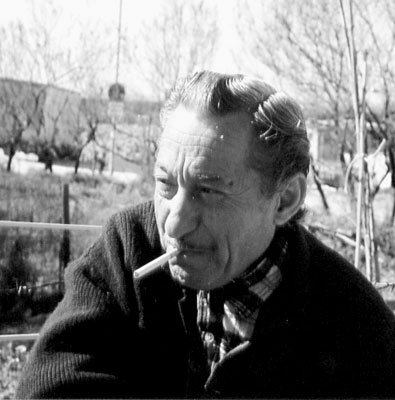

Ricordando Valerio Cacucci

Ricordando Valerio Cacucci

Sabato, 13 marzo 2004, mio padre ha smesso di soffrire, al

termine di una lunga malattia. Sento di dovere molto anche a

lui, per i miei ideali libertari. A lui, metalmeccanico della

Fit Ferrotubi di Sestri, che si sdraiava sui binari all’ennesima

cassa integrazione, i carabinieri a dirgli “Cacucci, guarda

che stavolta ti arrestiamo...”, fino al licenziamento

per chiusura da neoliberismo, sconfitto tutta la vita ma mai

vinto.

Valerio

Cacucci

Voglio raccontarvi un pezzetto di storia paterna.

Il 2 dicembre 1943 mio padre Valerio aveva 15 anni e si trovava

nel porto di Bari, dove faceva il garzone di bottega per un

barbiere. Il contrattacco tedesco colpì varie navi statunitensi

alla fonda. Tra queste, la John Harvey, carica di migliaia

di bombe all’iprite.

Gli Usa non hanno mai dato spiegazioni del loro crimine di guerra,

bombe all’iprite messe al bando dalla convenzione di Ginevra

fin dal 1925. Nessuno poteva saperlo. Migliaia di morti per

le esalazioni e le ustioni. Mio padre, come tutti, si mise ad

aiutare a tirare fuori i soldati e i pescatori da quella melma

di nafta e iprite.

La pelle dei feriti si staccava a brandelli, e toccandone i

panni, ci si ustionava le mani. Chissà come ha fatto

il mio vecchio – ragazzo – a sopravvivere. Ci ha

rimediato problemi alla pelle incurabili, e un enfisema polmonare.

75 anni. Meno 15, come dire che i successivi 60 sono stati un

regalo dell’iprite che lo risparmiò, come pochi

altri, grazie solo al vento forte da ponente a levante che spostò

in mare i fumi delle esplosioni.

Ancor oggi molti di quegli ordigni giacciono in fondo all’Adriatico

pugliese, sparpagliati da un criminoso tentativo dello stato

italiano di occultare la questione, rigettando al largo tutte

le bombe recuperate nella rada. L’ultimo caso di pescatore

che tirando a bordo le reti si è ustionato mani e braccia

risale a non molto tempo fa... e ne hanno registrato almeno

250 dal ’43 a oggi.

Fino a qualche anno fa me lo raccontava ancora, quel giorno

di inferno nel porto di Bari, il 2 dicembre del 1943. Io sono

nato l’8 dicembre e lui era nato il 15 dicembre. Un mese

fatidico, in famiglia. Il mese che lo vide restare vivo a dispetto

dell’orrore.

In fondo, è anche per narrare la storia dei dimenticati

come lui, che hanno fatto “del proprio meglio” nei

momenti di tragedia, che scrivo i libri che scrivo.

Vi abbraccio forte

Pino Cacucci

Pino Cacucci

Convegno su Malatesta a Livorno

Convegno su Malatesta a Livorno

Organizzato dalla Federazione Anarchica Livornese (aderente

alla FAI), sabato 6 marzo 2004 si è svolto a Livorno

un Convegno su “Anarchia e movimento operaio. L’azione

e la riflessione di Errico Malatesta a 150 anni dalla nascita”.

Come è noto, nell’arco degli ultimi mesi l’anniversario

della nascita di Malatesta (S. Maria Capua Vetere, 4 dicembre

1853 – Roma, 22 luglio 1932) ha costituito l’occasione

per una serie di iniziative editoriali e di incontri che hanno

interessato diverse città italiane. La giornata di studi

di Livorno si colloca all’interno di questo ciclo di iniziative,

caratterizzandosi peraltro per un taglio suo proprio originale.

La scelta degli organizzatori, come ha chiarito nella sua breve

introduzione Tiziano Antonelli a nome della FAL, è stata

infatti quella di concentrare l’attenzione su un tema

specifico ma di grande rilevanza, quale è quello dell’influenza

di Malatesta sul movimento operaio, analizzato sotto il duplice

profilo della riflessione teorica e della ricostruzione storiografica

di alcuni aspetti e momenti tra i più significativi.

La relazione introduttiva (Errico Malatesta e il movimento

anarchico tra speranze rivoluzionarie e sconfitte del movimento

dei lavoratori) è stata affidata a Giampietro “Nico”

Berti, autore di una recente monumentale biografia del più

famoso anarchico italiano. Richiamandosi esplicitamente ad alcuni

temi trattati nella sua monografia, Berti ha sottolineato come

in tutta la lunga vita di Malatesta esista un nesso inscindibile

– di derivazione mazziniana – tra pensiero e azione.

Studiare Malatesta vuol dire essenzialmente confrontarsi con

tutti i tentativi di dare vita a una rivoluzione socialista

in Italia, dai moti internazionalisti del 1874 e 1877 (che si

innestano in una tradizione risorgimentale mazziniana e pisacaniana)

ai tentativi insurrezionali dell’ultimo decennio dell’Ottocento,

dalla “Settimana rossa” del giugno 1914 fino al

“Biennio rosso” (1919-20) nel primo dopoguerra.

In riferimento soprattutto a quest’ultimo periodo, Berti

ha mosso una dura critica all’inconcludenza dei socialisti

massimalisti, che proclamando in continuazione la loro volontà

di fare una rivoluzione senza mai effettivamente prepararla

e realizzarla, ottennero il solo risultato di spaventare la

borghesia favorendo così l’avvento al potere del

fascismo. Molto più concreta appare in confronto l’azione

sviluppata in quel periodo da Malatesta e dagli anarchici, rivoluzionari

sul serio ma minoritari e consapevoli della impossibilità

di dare avvio al processo rivoluzionario senza la partecipazione

delle masse orientate dal PSI.

All'epoca della Prima Internazionale

La settimana rossa

Roberto Giulianelli (La Camera del Lavoro di Ancona)

ha ricostruito brillantemente i rapporti tra Malatesta, gli

anarchici e il movimento operaio nel capoluogo marchigiano.

L’arrivo del rivoluzionario campano ad Ancona nei primi

mesi del 1897 galvanizza il movimento libertario locale (in

poco tempo nascono decine di gruppi) e lo orienta su posizioni

organizzatrici. L’influenza malatestiana sul movimento

anconetano si rivelerà profonda e duratura. Coadiuvato

da alcuni compagni e collaboratori di notevole spessore (Cesare

Agostinelli, Adelmo Smorti, Rodolfo Felicioli, Emidio Recchioni

e altri), Malatesta dà vita al settimanale “L’Agitazione”

che proseguirà per qualche anno anche dopo il suo arresto

nel 1898. L’appello di Malatesta affinché gli anarchici

ritornino ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori viene

raccolto in ambito locale, e i libertari partecipano alla fondazione

nel 1900 della Camera del Lavoro di Ancona, alternandosi con

i repubblicani per i primi anni alla sua direzione, prima che

subentrino i sindacalisti rivoluzionari. Autonome resteranno

le leghe mezzadrili della provincia, egemonizzate dai socialisti

riformisti (l’anarchismo ad Ancona si presenta come fenomeno

prettamente urbano, sostanzialmente estraneo resta il mondo

delle campagne, come del resto avviene con poche eccezioni nel

resto d’Italia). La presenza di un ambiente particolarmente

favorevole spiega perché, al suo rientro in Italia nel

1913, Malatesta scelga di nuovo proprio Ancona come luogo di

residenza. Nel giugno dell’anno successivo, non a caso,

il capoluogo marchigiano sarà l’epicentro dei moti

della “Settimana rossa”, in cui Malatesta avrà

un ruolo di assoluto rilievo. Dopo il nuovo esilio londinese,

al rientro in Italia nel dicembre 1919, il vecchio rivoluzionario

preferirà stabilirsi invece a Milano, anche per assumere

la direzione del quotidiano “Umanità Nova”.

Maurizio Antonioli (L’anarchismo fra socialismo e

individualismo alla fine dell’Ottocento), ha analizzato

le varie tendenze dell’anarchismo italiano dagli ultimi

decenni del XIX secolo fino all’avvento del fascismo.

La corrente organizzatrice malatestiana, che aveva i suoi punti

di forza soprattutto ad Ancona e a Roma, per lungo tempo è

stata costretta a competere e polemizzare con le correnti antiorganizzatrici

e poi, a partire dai primi anni del Novecento (dopo la pubblicazione

in traduzione italiana degli scritti di Max Stirner) con varie

forme di individualismo. Fondamentale in questo dibattito appare

il ruolo di Luigi Fabbri, il più attivo e culturalmente

attrezzato tra i discepoli di Malatesta, fedele interprete e

diffusore del suo pensiero anche durante gli anni in cui il

maestro, esule all’estero, riduce notevolmente i suoi

interventi sulla stampa. È interessante notare come gli

antiorganizzatori e gli stessi individualisti, avversari dichiarati

della organizzazione politica degli anarchici, spesso non manifestassero

alcuna preclusione nei confronti dell’organizzazione sindacale

dei lavoratori (emblematico il caso di Camillo Signorini, individualista

e dirigente di rilievo del Sindacato Ferrovieri Italiani). In

conclusione, si può sostenere con qualche plausibilità

che la corrente organizzatrice sia stata minoritaria per una

lunga fase nell’anarchismo italiano (aldilà dell’indiscutibile

prestigio personale e della autorevolezza di Malatesta), e che

solo nel primo dopoguerra, con la nascita dell’Unione

Anarchica Italiana, si modifichi in modo significativo e duraturo

il peso rispettivo delle varie tendenze.

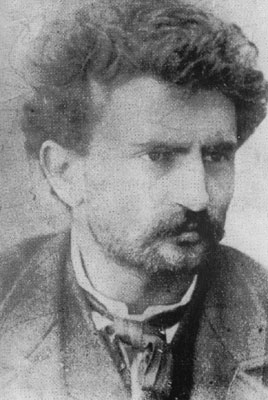

Errico Malatesta a Paterson (USA)

nel 1900

Sul sindacalismo

Guido Barroero (L’eredità di Malatesta nel

secondo dopoguerra: la presenza degli anarchici nel movimento

operaio) è partito da un’analisi delle concezioni

malatestiane riguardo il sindacalismo, come emergono soprattutto

nel corso della polemica con Monatte durante il Congresso anarchico

internazionale di Amsterdam del 1907. Malatesta si mostra critico

nei confronti della teoria sindacalista rivoluzionaria che identifica

la rivoluzione con lo sciopero generale, e rifiuta anche la

concezione del sindacato operaio visto come organo autosufficiente

in grado di guidare da solo il proletariato verso la trasformazione

rivoluzionaria della società. Pur auspicando un impegno

dei libertari nelle lotte operaie, Malatesta crede sempre nell’importanza

fondamentale della organizzazione specifica degli anarchici.

Ritiene anzi che il sindacato sia per sua natura sempre riformista

e portato al compromesso. Non facendosi illusioni sulle potenzialità

rivoluzionarie di questo organismo,

Malatesta propende per un sindacato politicamente “neutro”,

in cui possano convivere tutti i lavoratori (anarchici, socialisti,

repubblicani e di altre tendenze), accumunati dalla necessità

di difendere i medesimi interessi. Per questa ragione sarà

inizialmente contrario alla nascita dell’USI, ritenendo

più opportuna la presenza degli anarchici e dei sindacalisti

rivoluzionari nella CGdL (ci sarà per questo una divergenza

di opinioni con Armando Borghi). Dopo l’interruzione rappresentata

dal fascismo, nell’immediato secondo dopoguerra il movimento

anarchico italiano praticamente nella sua interezza (compreso

lo stesso Borghi) farà proprie le concezioni malatestiane

in campo sindacale, rinunciando alla ricostituzione dell’USI

e aderendo alla CGIL unitaria. Solo dopo la rottura dell’unità

sindacale a opera dei cattolici, dei repubblicani e dei socialdemocratici,

con la nascita rispettivamente della CISL e della UIL, anche

alcuni anarchici a partire dal 1949 decideranno di riattivare

l’USI. Il loro tentativo all’epoca non avrà

successo e si esaurirà nell’arco di pochi anni,

anche per il disinteresse e il mancato sostegno di gran parte

del movimento libertario.

I rapporti con Armando Borghi

Riallacciandosi almeno in parte ad alcuni temi della relazione

precedente, Luigi Di Lembo (Errico Malatesta e Armando Borghi)

ha messo a confronto le concezioni malatestiane con quelle espresse

da Borghi, che per circa un quindicennio – nel periodo

a cavallo della prima guerra mondiale – fu il più

noto esponente del sindacalismo anarchico in Italia. Per quanto

Borghi abbia cercato nel secondo dopoguerra (in particolare

in Mezzo secolo di anarchia) di accreditare un’immagine

di sé come discepolo di Malatesta e interprete più

o meno fedele della sua concezione politica nel movimento operaio,

le divergenze ci furono e non di poco conto. Anarchico antiorganizzatore

in gioventù (come attestano il periodo di sua direzione

del settimanale “L’Aurora” di Ravenna e l’opuscolo

Il nostro e l’altrui individualismo del 1907), Borghi

si avvicina poi al sindacalismo “d’azione diretta”

e attraversa, soprattutto nel 1913-14, una fase che lui stesso

definirà di “empietà operaista”. Senza

mai cessare di definirsi anarchico, le sue concezioni sono in

quegli anni distanti da quelle di Malatesta, col quale polemizza

in alcune occasioni, e vicine piuttosto a quelle di Pelloutier,

Monatte, Guillaume. Riscoprirà integralmente il proprio

anarchismo, depurato da ogni incrostazione sindacalista, nella

battaglia politica contro l’interventismo – a cui

aderiscono molti sindacalisti rivoluzionari – e di fronte

all’esperienza traumatica della Grande guerra.

Grazie proprio alla sua netta contrapposizione ad Alceste De

Ambris e agli altri leader sindacalisti passati all’interventismo,

nel settembre 1914 Borghi viene nominato Segretario generale

dell’USI, mantenendo tale incarico fino alle sue dimissioni

nel 1921. Si riavvicina in questo periodo a Malatesta, col quale

collabora strettamente per tutto il “Biennio rosso”.

La corrispondenza tra i due continuerà anche dopo l’espatrio

di Borghi alla fine del 1922, ed è anche grazie ad alcune

di quelle lettere che è possibile documentare una persistente

diversità di opinioni su questioni non trascurabili.

In particolare, mentre Malatesta ritiene che soprattutto dopo

l’avvento del fascismo l’USI dovrebbe confluire

nella CGdL, Borghi continua ad attribuire ancora una valenza

positiva all’esistenza di una struttura sindacale autonoma

di tendenza libertaria. Del resto, in quegli anni Borghi è

attivissimo nel promuovere l’AIT, l’internazionale

anarcosindacalista e libertaria nata al Congresso sindacalista

di Berlino (25 dic. 1922 – 2 gen. 1923) in contrapposizione

all’internazionale sindacale socialdemocratica di Amsterdam

e a quella comunista di Mosca.

Solo dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, avvenuto alla

fine del 1926, l’anarchico romagnolo comincerà

a rivedere radicalmente le sue posizioni, influenzato dal contatto

con la realtà americana. Secondo Di Lembo, sull’evoluzione

di Borghi avrebbe pesato con molta probabilità anche

l’allarme suscitato dai diversi tentativi di revisione

dell’anarchismo divenuti oggetto di accesi dibattiti in

quegli anni, sia di taglio classista e iperorganizzatore (come

la celebre “Piattaforma di Archinov”) sia democraticisti.

Fatto sta che ritornato in Italia nell’ottobre 1945, Borghi

sembra avere fatto propria la concezione del sindacato di Malatesta

(morto nel frattempo nel 1932) e si oppone a ogni tentativo

di riattivazione dell’USI. Va oltre, peraltro, lo stesso

Malatesta, e dimostra un sostanziale disinteresse per l’attività

sindacale in genere. Per il Borghi della maturità il

sindacato è divenuto ormai, nel mondo contemporaneo,

solo un organo per la statalizzazione delle masse. Del resto,

più in generale, tutta l’impostazione dell’ultimo

Borghi è di tipo antiorganizzatore. Si può dire

che si assiste a un suo sostanziale ritorno alle origini, alle

posizioni espresse nei primi anni del Novecento.

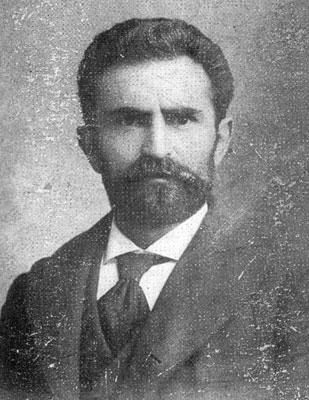

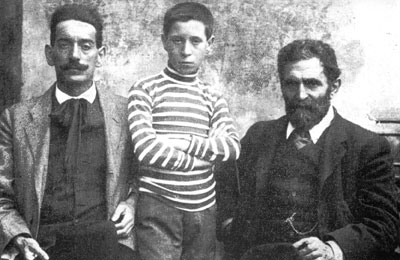

Errico Malatesta con Amedeo Boschi

nel 1913

L’arresto di Malatesta

Di un certo interesse, ma più legati a una dimensione

locale, anche i contributi di Fabio Bertini (Anarchici livornesi

e toscani nelle carte di polizia), e di Marco Rossi (Livorno

in sciopero per la libertà di Malatesta). Il primo,

utilizzando anche recenti ricerche effettuate per compilare

schede per il Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani,

ha messo in luce la continuità che esiste in Toscana

tra la tradizione democratica e rivoluzionaria risorgimentale

e la nascita poi dei gruppi internazionalisti e anarchici. Il

secondo ha ricostruito l’episodio dello sciopero generale

svoltosi a Livorno il 3 febbraio 1920 in seguito all’arresto

di Malatesta (avvenuto a Tombolo il giorno prima), inquadrandolo

nelle vicende del movimento operaio della città labronica

nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale.

Concludendo, per la qualità delle relazioni il Convegno

può essere considerato sicuramente un successo. Complessivamente

ridotta invece la presenza del pubblico, forse scoraggiato anche

dalle avverse condizioni meteorologiche. Considerati i temi

trattati e i nomi dei relatori, tra i quali vi erano alcuni

tra gli storici più autorevoli dell’anarchismo

italiano affiancati da ricercatori in qualche caso più

giovani ma promettenti, ci si poteva aspettare un’affluenza

maggiore.

Gianpiero Landi

Gianpiero Landi

|