|

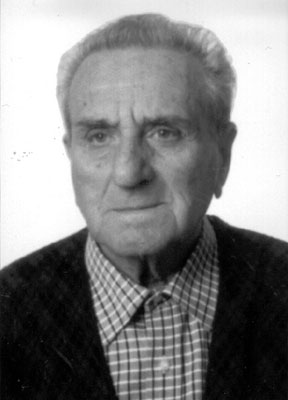

Ricordando Cesare Fuochi

Ricordando Cesare Fuochi

Il 14 dicembre 2003, all’età di 86 anni, dopo breve

malattia è morto il compagno Cesare Fuochi, ferroviere,

anarchico.

Con Cesare scompare uno degli ultimi esponenti di quella generazione

di anarchici che ha fatto da unione tra il vecchio, storico

movimento anarchico, particolarmente forte a Imola fino agli

anni cinquanta, e quanti sono giunti all’anarchismo a partire

dalla tumultuosa esperienza di lotte operaie e studentesche

degli ultimi decenni del Novecento. Con Cesare scompare anche

un amico, un compagno sempre al fianco delle nostre attività,

un maestro tanto comprensivo quanto rigoroso nel trasmettere

i principi dell’anarchismo malatestiano a cui sempre si

è ispirato.

Nato nel settembre 1917 in un’umile famiglia proletaria,

compiuti gli studi elementari si impiega come garzone presso

la bottega di barbiere di Decimo Sarti, «l’anarchico

imolese più bastonato dai fascisti» e per ben tre

volte assiste alla distruzione del suo locale da parte delle

camicie nere. L’ambiente in cui cresce è il tipico

ambiente imolese fedele alle idee sovversive anche durante il

fascismo. Il padre è anarchico, molti parenti, paterni

e materni, fanno parte del movimento libertario o del Partito

comunista e la sua casa sarà, per tutto il ventennio

e fino alla Liberazione, un centro di ininterrotta attività

clandestina. A soli 18 anni, con altri giovani antifascisti,

è fra i promotori di una libreria circolante, celata

in una casa privata, tramite la quale si diffondono nascostamente

libri di contenuto sociale. Nel 1936, con altri giovani anarchici

tra i quali Andrea Gaddoni, approfittando della ridotta sorveglianza

serale, frequenta Primo Bassi, appena uscito dal carcere dopo

aver scontato una lunga condanna per l’uccisione di un

fascista. Le idee e gli ideali che ha appreso fin da bambino

acquistano ora una maggiore consapevolezza teorica e si fanno

pratica quotidiana di vita. Nelle ore notturne, durante la rivoluzione

spagnola, ascolta, in una saletta del bar dell’anarchico

Ireneo Sassi, Radio Barcellona, alla quale lavorano i comunisti

Ezio Zanelli e Giovanna Zanarini, parenti della famiglia Fuochi.

Allo scoppio della guerra è impiegato come infermiere

in alcuni ospedali del Veneto e dopo l’otto settembre rientra

a Imola, riprendendo i contatti con i compagni anarchici e gli

antifascisti. Con il padre e il fratello Emilio, che sarà

un valoroso partigiano comunista, partecipa a numerose riunioni

clandestine che vedono la presenza di tutte le forze antifasciste

imolesi e contribuisce, con Diolaiti, Bazzocchi e Zavattero,

alla rinascita del movimento anarchico nella Romagna. Nei primissimi

mesi del 1944 «sale in montagna» e si unisce alla

IV brigata Garibaldi, accolto calorosamente da quanti già

lo conoscono per la sua attività. Nominato vicecommissario

politico della compagnia, partecipa a numerose e spericolate

azioni di guerra, rischiando più volte di finire prigioniero

dei tedeschi o di essere ucciso. In uno di questi combattimenti

gli muore al fianco il giovane Cesare Masetti, figlio di Augusto.

Nel frattempo la sua casa imolese diventa uno dei maggiori centri

di propaganda e vi si stampa a ciclostile il giornale comunista

«La Comune». Nel 1945, dopo varie peripezie (sarà

anche arruolato, con gli altri partigiani della Trentaseiesima,

nel gruppo di combattimento «Cremona» del nuovo

esercito italiano) riesce a rientrare a Imola ma dopo poco viene

arrestato dalle autorità dell’Italia liberata per

diserzione, avendo abbandonato il «Cremona» subito

dopo il 25 aprile. Scarcerato dopo una ventina di giorni grazie

all’intervento di Gualandi, uno dei maggiori capi partigiani

della Romagna, viene condannato a 18 mesi di reclusione. I giovani

anarchici imolesi avevano comunque studiato un piano per liberarlo

a qualunque costo, nel caso si fosse protratta la sua detenzione.

Fra i fondatori del Gruppo Malatesta, nel 1945 aderisce al FAI

nel corso del Congresso della sua costituzione, e da allora

partecipa attivamente a tutte le attività del gruppo.

Sono anni duri, durante i quali la propaganda stalinista cerca

di spazzare anche il movimento anarchico, ma la vecchia solidarietà

sovversiva creatasi negli anni della clandestinità e

della resistenza, e la universale stima di cui godono gli anarchici

imolesi, impediscono l’affermarsi delle calunnie o delle

blandizie comuniste. Cesare Fuochi sarà fra i più

lucidi nel denunciare l’involuzione sempre più autoritaria

di un movimento che si richiamava, comunque, a ideali comuni

di emancipazione e solidarietà.

Cesare Fuochi

Attivissimo nel movimento anarchico, anche grazie al suo mestiere

di ferroviere che gli permette di viaggiare e mantenere i contatti

con i compagni, partecipa a quasi tutti i congressi della FAI,

e nel 1965, è anche grazie a compagni come lui, Spartaco

Borghi, Cesare Gaddoni, Primo Bassi, se il gruppo imolese, quasi

unico nella Romagna, mantiene l’adesione alla Federazione.

Negli anni settanta, quando il movimento riprende slancio per

l’apporto delle nuove leve, la sua figura, il suo esempio,

la sua lucidità si rivelano preziosissimi nel dimostrare

ai compagni più giovani la natura profondamente sociale,

e umanistica, dell’anarchismo. E più volte la sua

intelligente «protezione» ha impedito conseguenze

spiacevoli a più di un compagno. A Imola la sua figura,

pubblica e privata, ha sempre goduto di grandissima stima sia

fra gli amici e i compagni, che fra gli avversari, sentitamente

apprezzata per la fermezza nei principi libertari e per la disposizione

al dialogo, alla discussione: rigido con se stesso e «spontaneamente»

tollerante delle idee altrui.

Di umile famiglia, con pochissimi studi alle spalle, con una

vita fatta spesso di sofferenze e privazioni, Cesare è

stato un maestro, un vero educatore, sempre in grado di insegnare

qualcosa anche ai più «eccellentissimi dottori»,

come lui chiamava affettuosamente i compagni «che avevano

studiato». Cesare lascia un ricordo indelebile in chi

ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Massimo Ortalli

Massimo Ortalli

Ricordando Eugenio Maggi

Ricordando Eugenio Maggi

Eugenio

Maggi

Eugenio Maggi nasce a Genova, in Via Filippo Casoni, il 17

luglio 1919. È il quarto dei sei figli di Ettore e Giuseppina

Cosmelli. Il padre Ettore, ex operaio specializzato dei cantieri

navali di Riva Trigoso, dopo aver perso il lavoro nel 1926 per

essersi rifiutato di iscriversi al partito fascista, apre un’officina

nel quartiere di Coronata, che però viene ripetutamente

assalita dai fascisti e bruciata, e lo stesso Ettore Maggi è

spesso bastonato e arrestato.

La famiglia Maggi si trasferisce nel quartiere di Sestri Ponente

nel 1929, dove Eugenio inizia a lavorare a quattordici anni

in una torrefazione di caffè, per poi diventare operaio

alla San Giorgio di Sestri Ponente.

Il giovane Eugenio, detto Tebba, cresce con sentimenti

antifascisti (gli stessi che porteranno i fratelli Aldo e Rita

a partecipare alla Resistenza, il primo nella Pinan-Cichero,

e la seconda nella Brigata Buranello), e dopo aver conosciuto

Antonio Dettori, antifascista anarchico, Eugenio frequenta la

Federazione Comunista Libertaria, che svolge attività

clandestina.

Dopo l’8 settembre 1943 a Sestri Ponente, da sempre percorsa

da forti sentimenti antifascisti (tanto da guadagnare il titolo

di Sestri la Rossa), si iniziano a recuperare le armi

abbandonate dai militari sbandati, e l’11 settembre nasce

il primo atto di resistenza. Un reparto di soldati tedeschi

viene informato della presenza di armi in un magazzino di Via

Andrea Costa, e si reca sul posto con un camion per prelevarle.

La notizia si sparge e numerosi sestresi accorrono e circondano

i tedeschi. Tra loro Eugenio Maggi, insieme ai suoi amici Vittorio

Zecca e Giacomo Pittaluga.

Si scatena la prima battaglia genovese, tra i giovani sestresi

e i soldati tedeschi, meglio armati ma inferiori di numero,

che nella sparatoria uccidono una donna affacciata alla finestra.

Il camion viene fatto saltare in aria, e i giovani sestresi

si danno alla fuga. Eugenio Maggi riesce a sfuggire ai tedeschi

nascondendosi all’interno del chiosco-edicola dell’attuale

Viale Canepa.

In seguito Eugenio entra a far parte di una squadra d’azione

della Brigata SAP «Malatesta», organizzata da Antonio

Dettori e dalla FCL, mentre Vittorio Zecca entra nella Brigata

Autonoma Langhe e Giacomo Pittaluga in una brigata della Divisione

garibaldina Coduri, formazione operante nel Tigullio.

Nel luglio 1944 Eugenio Maggi viene arrestato in Piazza Baracca,

insieme a Francesco Fusaro, Gino Fioresi e Gino Rossi. L’arresto

è causato da una spia fascista infiltrata nella brigata

Malatesta.

Trasferito alla questura di Genova, Eugenio è interrogato

dal famoso (e famigerato) commissario Giusto Veneziani, capo

della squadra politica della questura di Genova. Nel recente

libro di Giampaolo Pansa, «Il sangue dei vinti»,

questo triste personaggio viene citato come esempio di vittima

delle vendette subite dai fascisti dopo la Liberazione. Sicuramente

Giusto Veneziani il ruolo di vittima lo conosceva bene, dato

che lo aveva imposto a molta gente, prima della Liberazione.

Trasferito poi al carcere di San Vittore a Milano, nell’agosto

1944 Eugenio Maggi vede quindici suoi compagni di prigionia

prelevati dalle celle per essere fucilati a Piazzale Loreto

dai legionari della «Muti», altro valoroso esempio

di ragazzi di Salò, come vengono chiamati di

questi tempi coloro che una volta venivano descritti come aguzzini,

torturatori e fucilatori. Ma si sa, i tempi cambiano e le mode

evolvono.

Nel mese successivo Eugenio Maggi viene trasferito ancora: la

destinazione è il campo di concentramento di Bolzano,

dove viene consegnato alle SS tedesche. Il compito dei ragazzi

di Salò è terminato. Complessivamente, furono

circa 45.000 (un quinto ebrei, il resto soprattutto antifascisti,

partigiani, lavoratori) gli italiani consegnati ai tedeschi

per essere deportati nei lager nazisti. Oltre il 90% dei deportati

non farà ritorno a casa, mentre Eugenio Maggi riuscirà

a sopravvivere. Dopo il lager di Flossemburg, è destinato

al campo di Dachau, tristemente famoso per essere il primo lager

nazista (fu aperto nel marzo 1933, subito dopo la salita al

potere di Hitler, per ospitare gli oppositori politici

del nazismo), e per gli esperimenti scientifici che

avvenivano sui prigionieri.

Eugenio Maggi sopravvive sino alla liberazione del lager da

parte dell’esercito americano, avvenuta il 29 aprile 1945.

La fame, i maltrattamenti, le malattie, il duro lavoro coatto,

lo hanno ridotto a uno scheletro di poco più di trenta

chili, ma è ancora vivo.

Ricoverato per circa un mese presso un ospedale della Croce

Rossa Internazionale, rientra in Italia nel maggio 1945, e appena

arrivato a Genova entra nei ranghi della brigata garibaldina

«Alpron», come commissario di distaccamento. Nel

dopoguerra lavora come operaio in varie fabbriche genovesi,

e anche al di fuori della Liguria e dell’Italia. Vive per

alcuni periodi in Francia, a Trieste, a Siracusa, a Cagliari

(dove abita per oltre dieci anni), sempre partecipando alle

lotte politiche e sindacali. Partecipa inoltre alla rivolta

di Genova del 14 luglio 1948 e ai moti antifascisti genovesi

del 30 giugno 1960.

Eugenio Maggi muore a Sestri Ponente il 5 dicembre 2003, a pochi

metri dall’edicola dove si era rifugiato sessant’anni

prima per sfuggire ai soldati tedeschi.

Ettore Maggi

Ettore Maggi

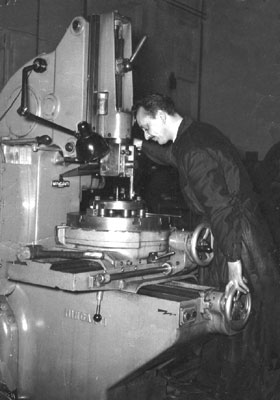

Eugenio Maggi sul posto di lavoro

|