|

«Non si vede niente, solo la bandiera»

L. N. Tolstoj, I diari. Scelta dei testi, prefazione,

traduzione e note di S. Bernardini, Garzanti, Milano 1997, p.

551 (15 maggio 1908).

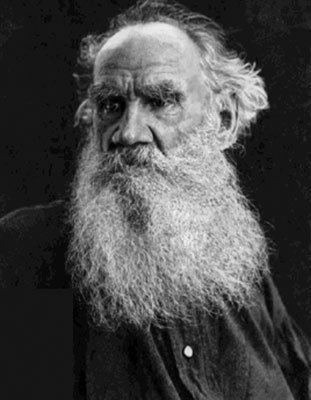

Lev Nikolaevic Tolstoj accennò all’anarchismo

nel proprio diario per la prima volta nel gennaio 1889: «Gli

anarchici hanno ragione in tutto, solo non nella violenza»

(1). Lo scrittore aveva sessant’anni

e, «deciso che scrivere capolavori narrativi è

un peccato» (2), aveva lasciato

da qualche anno alle spalle la letteratura per dedicarsi a temi

politici e religiosi, spesso legati all’attualità.

Per quanto avvertisse una forte sintonia con l’anarchismo,

Tolstoj sentiva una distanza incolmabile sull’atteggiamento

nei confronti della violenza e nei confronti del Cristo dei

Vangeli. Qualche mese dopo il primo accenno all’anarchismo,

Tolstoj scrisse nel diario che i suoi critici lo accusavano

di «insegnamento distruttivo e anarchico che essi dicono

di Tolstoj, e dovrebbero dire di Cristo» (3).

Ritornò sul tema nel 1894, quando l’anarchico italiano

Sante Caserio uccise il presidente della repubblica francese

Sadi Carnot. Ciò che gli anarchici fanno era «tutto

giusto», scrisse. Le loro idee cominciavano a «conquistare

gli uomini», i quali «cominciano a credere di essere

fratelli, a capire che non si può asservire il fratello,

che bisogna aiutare il progresso, sviluppare l’istruzione,

lottare contro la superstizione». E all’improvviso,

ecco assassinii come quello di Carnot, «e tutto il lavoro

va a monte». È giusto, come fanno gli anarchici,

diffondere «l’idea dell’inutilità, del

male della violenza statale», ma l’unica strada,

annotò Tolstoj, è la «non partecipazione

alle violenze e agli assassinii» (4).

Tolstoj vedeva discusse nel campo della politica due sole «vie

d’uscita». La prima, propria di nichilisti e anarchici,

consisteva «nello spezzare la violenza con la violenza,

con il terrore, con le bombe e la dinamite, con il pugnale»,

e in questo modo «sconfiggere, fuori di noi, questa congiura

dei governi contro i popoli». L’altra soluzione era

quella delle riforme: trovare cioè «un accordo

con il governo facendogli delle concessioni e, partecipando

a esso, pian piano sgrovigliare la rete che lega il popolo e

liberarlo». Entrambe, scrive Tolstoj nel suo diario, «sono

false». Nel primo caso, la violenza rende più forte

la reazione perché si aliena l’appoggio dell’opinione

pubblica, l’unica forza su cui contare. Nell’altro,

i governi «concedono solo ciò che non intacca la

sostanza»: attirano «i dissidenti», li rendono

inoffensivi, e alla fine li impiegano «al servizio degli

obiettivi dei governi, cioè dell’oppressione e dello

sfruttamento del popolo».

La «via d’uscita» cui pensava Tolstoj era affidata

alla coscienza dei singoli individui, e si basava sul rifiuto

della violenza e della menzogna, sul pensiero indipendente e

libero, e sulla non collaborazione con il governo. Si trattava

di «combattere il governo con l’arma del pensiero,

della parola, dell’esempio di vita, senza fare concessioni

al governo, senza entrare nelle sue file, senza contribuire

all’aumento della sua forza» (5).

Se c’è qualche possibilità di «sbrogliare

questa situazione paurosa, lo è solo grazie agli sforzi

dei singoli individui» (6).

“Non uccidere”

“Non uccidere”

Il 29 luglio 1900 l’anarchico Gaetano Bresci sparò

tre colpi di rivoltella al re Umberto I e lo uccise. Un paio

d’anni prima era stata uccisa l’imperatrice d’Austria.

Così erano morti lo zar Alessandro II, lo scià

di Persia, il presidente francese. Invece di limitarsi a qualche

riga nel diario, come aveva fatto dopo l’assassinio di

Sadi Carnot, Tolstoj pensò a uno scritto per la stampa.

Tra le sue carte si contano sette stesure diverse dell’articolo,

con vari titoli, tra cui L’uccisione di Umberto,

L’orribile equivoco, Di chi è la colpa?

Il 31 luglio mandò l’articolo al suo segretario

Chertkòv, ma tornò ancora sul testo per alcune

correzioni prima che andasse in stampa (7).

Il 7 agosto scrive nel suo diario di aver finito (8).

Per titolo, scelse uno dei comandamenti biblici, ma anche di

Siddartha: Non uccidere (9).

Tolstoj classificava l’attentato di Monza come «uccisione

di un re». Gaetano Bresci pensava la stessa cosa. Quando

venne interrogato in carcere e gli fu chiesto «se riconosceva

di aver ucciso Sua Maestà Umberto I», Bresci rispose:

«Non ammazzai Umberto, ammazzai il Re». Di qui la

risposta che diede quando gli fu chiesto «se si riconosceva

autore di un delitto». «Dica fatto e non

delitto», rispose Bresci (10).

Neanche Tolstoj avrebbe parlato di «delitto», perché

«delitto» è un’azione in contrasto con

le leggi dello Stato, e Tolstoj riteneva che lo Stato non avesse

titoli per giudicare, perché tutti i governi si fondano

sulla violenza.

Era appena stato pubblicato, con molti tagli dovuti alla censura

zarista, il romanzo Resurrezione, in cui Tolstoj affronta

il tema della giustizia e del castigo, e fa vedere i tribunali

come un mezzo per assicurare «il mantenimento degli interessi

di classe»: «tutta l’opera dei tribunali è

fatta soltanto di azioni insensate e crudeli», dice a

un certo punto il protagonista. In Resurrezione, i

personaggi che fanno parte degli apparati statali ed ecclesiastici

– ministri, giudici, preti, poliziotti e carcerieri –

sono tutti come quel vecchio generale incaricato della sorveglianza

dei detenuti della fortezza di Pietroburgo, il quale esegue

gli ordini «in nome dell’imperatore», «ritenendo

che il suo dovere di soldato e di patriota fosse di non pensare

affatto». Tolstoj racconta come il generale avesse fatto

carriera: nel Caucaso, al comando di «un reparto di contadini

russi coi capelli rasati, in uniforme militare, e armati di

fucili con le baionette, aveva ucciso più di mille uomini

che difendevano la loro libertà, le loro case e le loro

famiglie»; più tardi aveva servito in Polonia,

«dove aveva obbligato altri contadini russi a compiere

le stesse imprese» (11).

Le leggi cui essere fedeli sono altre. Come scopre un po’

alla volta il protagonista di Resurrezione, la vera legge «è

eterna, immutabile, urgente, scritta da Dio stesso nel cuore

degli uomini» (12). È proprio

perché si deve obbedire alla legge divina che viene negata

qualsiasi altra autorità – statale, politica, religiosa

o di altra natura (13).

Come epigrafi all’articolo, Tolstoj sceglie alcune citazioni

tratte dalla Bibbia e dai Vangeli, e precisamente la proibizione

di usare violenza («Non uccidere»; «Giacché

tutti quelli che prenderanno la spada, periranno di spada»),

e il comandamento dell’amore («E dunque tutto quanto

desiderate che gli uomini facciano per voi, fatelo voi pure

per loro») (14). Poi comincia denunciando

la doppia morale, e quindi l’ipocrisia, che episodi come

quello di Monza mettevano in luce. Se viene ucciso un sovrano

in seguito a una congiura di palazzo, tutti lo trovano un fatto

normale. Al contrario, un individuo come Gaetano Bresci, «senza

processo e senza insurrezioni di palazzo», ammazza un

re, ed ecco levarsi meraviglia e indignazione, come se re e

imperatori «non avessero mai preso parte a degli assassinii

o non avessero mai fatto ricorso o ordinato degli assassinii».

Riflettendo sull’uccisione di Umberto I, Tolstoj prima

di tutto nega ai difensori dei re il diritto di giudicare e

di condannare l’omicidio. Re, imperatori e presidenti di

repubbliche, scrive, «da sempre si dedicano specificamente

all’assassinio, tanto d’averne fatto ormai la loro

professione»; non per nulla «han sempre indosso

le uniformi militari e gli strumenti dell’assassinio –

le spade al fianco». Tra guerre ed esecuzioni capitali,

i sovrani fanno ammazzare decine di migliaia, centinaia di migliaia,

milioni di vittime – e tutto ciò viene considerato

eroico. La parola «re» richiamava in Tolstoj termini

come «menzogna» e «violenza». Nei suoi

scritti politici degli anni Novanta, aveva mostrato come re

e imperatori ingannavano i loro popoli scambiandosi visite,

promuovendo manovre o parate militari, pronunciando brindisi

patriottici e invocando il benessere e la pace – e tutto

ciò mentre organizzano «preparativi di assassinio»

(15). Ma guai a uccidere uno di loro.

Invece di riconoscere di avere essi stessi per primi insegnato

a uccidere, e invece di meravigliarsi «del fatto che tali

assassinii siano tanti rari», «sono proprio costoro

a sgomentarsi e a indignarsi se uno di loro viene assassinato».

Se lo zar Alessandro II e re Umberto I non meritavano la morte,

commenta Tolstoj, «tanto meno di loro l’avevano meritato

le migliaia di russi che morirono a Plewna, o le migliaia di

italiani periti in Abissinia».

Leone

Tolstoj

Uccidere i re è inutile

Uccidere i re è inutile

Nella seconda parte dell’articolo, Tolstoj si rivolge

agli anarchici. Non lo fa direttamente, ma discutendo la validità

e la legittimità degli attentati ai sovrani, nella convinzione

che il gesto di Bresci fosse opera di un complotto di anarchici

che avrebbero colpito ancora.

Uccidere i re «per migliorare la condizione della gente»

è prima di tutto inutile: come tagliare la testa dell’idra,

sapendo che ne rinasce sempre una di nuova. Morto un re, se

ne fa un altro. È superficiale, osserva Tolstoj, pensare

che uccidere un re sia «una via di salvezza dall’oppressione

del popolo e dalle guerre che distruggono tante vite umane».

Non è questione di caratteri o di temperamenti personali.

L’oppressione e le guerre non sono dovute alle scelte di

un sovrano o di un capo di governo, ma dipendono «da un

sistema sociale nel quale tutti gli uomini son legati in tal

modo gli uni agli altri, da esser tutti quanti in balìa

di pochi o, più spesso, d’uno solo». Qualsiasi

persona al posto di un re, educato allo stesso modo a portare

armi e organizzare parate, farebbe lo stesso. Del resto i sovrani

non vedono alternative, dal momento che ogni volta che escono

in pubblico sono accolti con entusiasmo. L’imperatore Guglielmo

potrebbe dire «che i soldati devono uccidere per sua volontà

persino i loro padri – e tutti gli griderebbero urrà!»,

o dire «che il Vangelo bisogna imporlo con un pugno di

ferro – e subito un altro urrà!»; e così

lo zar Nicola II «propone un infantile, stupido e bugiardo

progetto per una pace universale, e intanto dà disposizioni

per un aumento degli eserciti, e tutt’intorno a lui non

vi è più limite alle celebrazioni della sua saggezza

e della sua virtù».

Tolstoj ribadisce qui le sue idee sul potere, il quale si basa

sulla passività e sull’obbedienza di quanti l’accettano,

si sottomettono, lo legittimano, lo celebrano. Già in

Guerra e pace si era interrogato sui motivi che avevano

spinto milioni di uomini a muoversi da occidente a oriente al

comando di Napoleone. Gli storici dicevano che le cause «furono

l’offesa recata al duca di Oldemburgo, l’inosservanza

del blocco continentale, l’ambizione di Napoleone, la fermezza

di Alessandro, gli errori dei diplomatici, ecc. ecc.».

Tali spiegazioni potevano sembrare convincenti ai contemporanei,

ma a noi posteri, scrive Tolstoj, «è incomprensibile

che milioni di cristiani si siano uccisi e torturati a vicenda

perché Napoleone era ambizioso, Alessandro era fermo,

la politica dell’Inghilterra era astuta e il duca di Oldemburgo

era stato offeso». Anche ammettendo tra le cause della

guerra il fatto che il duca si fosse sentito offeso, bisognava

sempre spiegare perché migliaia di persone fossero venute

«dall’altra estremità dell’Europa, abbiano

ucciso o rovinato gli abitanti delle province di Smolènsk

e di Mosca e siano state uccise da loro».

Alla base dei fenomeni storici, Tolstoj trovava le scelte del

singolo individuo, in altre parole «il desiderio o il

mancato desiderio di un qualsiasi caporale francese di contrarre

una seconda ferma; perché, se egli non avesse voluto

riaprire servizio e così avessero fatto due, tre mille

caporali e soldati, tanto meno uomini ci sarebbero stati nell’esercito

di Napoleone e la guerra non si sarebbe potuta fare» (16).

Le cause degli avvenimenti, riflette Tolstoj in Guerra e

pace, sono infinite, minute, legate l’una all’altra,

e ciascuna «influisce sulla massa restante dell’innumerevole

totalità degli avvenimenti e delle cose» entro

«un sistema, una rete fittamente intrecciata» (17).

«Se Napoleone – insiste Tolstoj – non si fosse

offeso dalla richiesta ch’egli si ritirasse dietro la Vistola

e non avesse ordinato alle truppe di marciare innanzi, la guerra

non ci sarebbe stata; ma se tutti i sergenti non avessero voluto

contrarre una seconda ferma, anche allora la guerra non ci sarebbe

stata». Gli atti di Napoleone o di Alessandro «erano

così poco liberi quanto gli atti di un qualsiasi soldato

che andasse alla guerra designato dalla sorte o reclutato».

Perché si verificasse l’evento, era necessario che

milioni di singoli individui, «nelle mani dei quali era

la forza effettiva», seguissero i loro ordini (18).

Come nella favola, venuta meno l’obbedienza, il re sarebbe

apparso nudo. Già negli anni Novanta, Tolstoj aveva mostrato

i sovrani come gente che faceva cose stupide, le quali diventavano

importanti e misteriose solo per l’obbedienza del popolo.

La folla vede «innalzare archi di trionfo», «passare

della gente ornata di corone, di uniformi, di vesti sacerdotali»,

«accendere fuochi d’artificio, sparare il cannone,

suonar le campane e la gente correr dietro alle musiche dei

reggimenti», e risponde «con degli evviva o con

un silenzio rispettoso». Guglielmo II aveva ordinato «un

nuovo trono ornato di ornamenti speciali»; poi, «vestito

di un’uniforme bianca, di una corazza, di calzoni attillati,

di un berretto sormontato da un uccello, e portando sopra tutto

ciò un mantello rosso», sedeva nel nuovo trono

e i sudditi, invece di trovare la cosa ridicola, la ritenevano

uno «spettacolo molto imponente» (19).

Gli storici riportavano solo le azioni di uomini di Stato e

di generali: per questo avevano una grande responsabilità

nell’esaltare e nel far ritenere normale la violenza dei

governi e dei sovrani. In Guerra e pace ci sono molte

osservazioni ironiche su come gli storici spiegano gli avvenimenti

(20). Attribuendo gli eventi collettivi

al potere di pochi, essi tolgono ai singoli ogni capacità

di influenzare la storia e quindi li assolvono da ogni responsabilità

morale nella partecipazione ai massacri e alle guerre. Se gli

individui non contano, non sono nemmeno responsabili (21).

Ciascuno invece avrebbe dovuto provare gli scrupoli morali e

i dubbi in cui si dibatte il principe Andrej: «Lo scopo

della guerra è la strage. […] Ah anima mia, in questi

ultimi tempi mi è diventato penoso vivere!» (22).

Nel 1905 Tolstoj avrebbe scritto nel suo diario che la storia

insegnata nelle scuole era «la descrizione delle vite

schifose dei vari furfanteschi re, imperatori, dittatori, generali

– cioè travisamento della verità» (23).

Non occorre uccidere i re, conclude Tolstoj nell’articolo

sul gesto di Bresci, «ma smettere di sostenere quel sistema

sociale che li ha prodotti». Si cominci a dire le cose

come stanno. Si dica che l’esercito è lo strumento

dell’omicidio in massa chiamata guerra; si dica che la

leva militare è un modo per preparare l’assassinio.

Ci si rifiuti di pagare imposte destinate all’esercito;

ci si rifiuti di prestare il servizio militare: «e subito

si vanificherebbe da sé tutto quel potere degli imperatori,

dei presidenti e dei re che tanto ci indigna, e per il quale

adesso si continua ad assassinarli».

Come negli altri scritti politici di Tolstoj, la conclusione

è un appello: da un lato dire ai re che sono essi stessi

degli assassini (Tolstoj riteneva che spiegandoglielo si potesse

convincerli), e dall’altro lato «rifiutarsi di assassinare

su loro comando», impedendo loro di fare guerre e di uccidere.

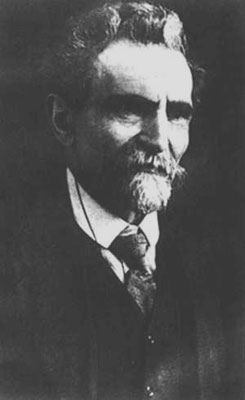

Errico

Malatesta

Malatesta e Tolstoj

Malatesta e Tolstoj

L’articolo di Tolstoj uscì nel 1900 in una rivista

russa pubblicata in Inghilterra (24).

In quello stesso periodo alcuni anarchici italiani che risiedevano

a Londra pubblicarono un numero unico sull’uccisione di

re Umberto, dal titolo Cause ed effetti. 1889-1900.

Errico Malatesta vi contribuì con l’articolo La

tragedia di Monza (25). Alcuni passaggi

fanno pensare che Malatesta conoscesse già l’articolo

di Tolstoj, forse per il tramite di alcuni esuli russi che all’epoca

frequentava. Tuttavia non è necessario pensare a una

conoscenza diretta. Da alcuni anni sulla stampa anarchica italiana

ed europea si discuteva di Tolstoj, del suo «anarchismo»

e della sua dottrina della resistenza al male. Anche Malatesta

era intervenuto in più di una occasione (26).

Inoltre La tragedia di Monza si inseriva in una discussione

molto aspra che aveva diviso gli anarchici italiani in esilio.

La mattina in cui arrivò a Londra la notizia dell’uccisione

di re Umberto, un anarchico piemontese invitò a casa

sua due compagni con cui si trovava spesso a giocare a carte:

il giovane pittore Carlo Carrà e Mario Tedeschi, scappato

dall’Italia dopo i moti del 1898 e proprietario della pensione

presso cui erano soliti trovarsi. L’anarchico piemontese

– così racconta Carrà – «aveva

attaccati con un filo di spago al soffitto tanti bustini di

gesso raffiguranti i diversi capi di Stato d’Europa: e

salito sul tavolo con un temperino tagliò la corda che

sosteneva quello rappresentante il re d’Italia. Il gesso

cadde a terra spezzandosi ed egli come ebbro gridò: ‘E

uno!’». Per segnalare il loro totale disaccordo,

Tedeschi e Carrà scrissero un manifesto che «affermava

l’inviolabilità della vita umana, di quella dei

re non meno di quella di qualsiasi mortale» e lo distribuirono

tra la comunità italiana a Londra, anche nel ristorante

dove si doveva tenere la commemorazione ufficiale del re alla

presenza dell’ambasciatore d’Italia.

Una sera in cui gli anarchici italiani si trovarono assieme,

come spesso succedeva, in una birreria, Malatesta accusò

Carrà e Tedeschi di aver tradito «la causa della

libertà». Secondo Carrà, scoppiò

«un putiferio indescrivibile che per un vero miracolo

non degenerò in un tafferuglio». Malatesta conosceva

Carrà perché lavoravano nello stesso ristorante:

lui lavorava ad un impianto elettrico, mentre il giovane pittore

faceva dei lavori di decorazione. In seguito, incontrandolo

al lavoro, Malatesta si avvicinò e chiese scusa per il

suo comportamento. Ma la divisione si approfondì. Carrà

fece un ritratto di re Umberto e lo mise in palio come premio

di una lotteria. L’epigrafe sotto il ritratto, dettata

da Tedeschi, diceva: «ucciso per mano assassina».

Il quadro fu vinto dal Circolo monarchico italiano. La pensione

di Tedeschi fu presa a sassate (27).

Lo scritto di Malatesta inizia affermando che il gesto di Gaetano

Bresci esprimeva «l’ira popolare» provocata

dall’ignoranza e dalla miseria in cui le istituzioni tengono

le masse proletarie. Gli anarchici andavano ripetendo che solo

la rivoluzione potrebbe rendere gli uomini «fratelli nel

comune lavoro per il benessere di tutti», ma i potenti

continuavano a rispondere con persecuzioni e con ferocia. Poi,

«quando l’ira accumulata dai lunghi tormenti scoppia

in tempesta, quando un uomo ridotto alla disperazione, o un

generoso commosso dai dolori dei suoi fratelli ed impaziente

di attendere una giustizia tarda a venire, alza il braccio vendicatore»,

allora «i colpevoli siamo noi». Come sempre, commenta

Malatesta, la colpa viene addossata all’agnello.

Dopo aver stabilito «cause ed effetti» dell’uccisione

di re Umberto, Malatesta usa lo stesso argomento di Tolstoj,

paragonando l’indignazione per la morte di un re all’indifferenza

per le innumerevoli uccisioni che accadono quotidianamente a

causa di guerre o di incidenti sul lavoro, o nel corso di rivolte

represse a fucilate. È giusto deplorare la morte di un

uomo, e anche Umberto, oltre che re, era un uomo; la regina

è rimasta vedova, «e poiché una regina è

anch’essa una donna, noi simpatizziamo col suo dolore».

Ma perché «tanto sfoggio di sentimentalismo»

per un re ucciso, «quando migliaia e milioni di esseri

umani muoiono di fame e di malaria» nell’indifferenza

di chi potrebbe aiutarli? Tutte le sofferenze umane vanno deplorate,

anche quelle di un re, ma «il nostro dolore», afferma

Malatesta, è più sentito «quando si tratta

di un minatore schiacciato da una frana mentre lavora, e di

una vedova che resta a morir di fame coi suoi figlioletti».

Malatesta dissente da Tolstoj sull’atteggiamento nei confronti

della violenza. Entrambi ritengono che il sistema sociale si

fonda sulla violenza messa a servizio di una piccola minoranza.

Il militare, omicida di professione, è onorato, e più

di tutti – continua Malatesta – è onorato il

re, capo dei soldati. Il governo britannico brucia le fattorie

dei Boeri; il sultano fa assassinare gli Armeni; il governo

degli Stati Uniti massacra i Filippini; i lavoratori muoiono

nelle miniere e nelle ferrovie; i governi mandano i soldati

a fucilare i lavoratori. «Lunga è la lista dei

massacri», commenta Malatesta nominando i luoghi degli

eccidi compiuti dalla forza pubblica in Italia.

Detto questo però, Malatesta sembra rispondere a Tolstoj,

e si chiede: «Chi fa apparire la violenza come la sola

via d’uscita dallo stato di cose attuale, come il solo

mezzo per non subire eternamente la violenza altrui?».

La violenza – risponde – è la rivolta «che

di tanto in tanto scoppia». Ma colpevole non è

chi si ribella. Finché gli oppressori e gli sfruttatori

«si ostinano a godere dell’attuale ordine di cose

ed a difenderlo colla forza», non c’è alternativa:

«noi siamo nella necessità, siamo nel dovere di

opporre la forza alla forza».

Nemmeno Malatesta avrebbe usato il termine «delitto»

per qualificare il gesto di Bresci, ma non per i motivi indicati

da Tolstoj. Mentre Tolstoj rifiuta le leggi dello Stato in ossequio

all’unica legge cui sottomettersi, quella divina, Malatesta

le rifiuta perché – lo scriverà un anno dopo

per commentare l’uccisione del presidente americano McKinley

– «il codice è fatto contro di noi, contro

gli oppressi» (28). Malatesta non

riconosceva leggi eterne, e forse si sarebbe trovato d’accordo

con lo scrittore russo Maksím Gorki che, dopo aver letto

Non uccidere e altri opuscoli politici di Tolstoj, scrisse a

Cechov che Tolstoj diceva di essere anarchico, e in parte lo

era: «Ma distruggendo alcune regole egli ne erige altre,

altrettanto dure per gli uomini, altrettanto gravose; questo

non è anarchismo ma qualcosa che sa di governatore»

(29).

Nell’ultima parte de La tragedia di Monza, Malatesta,

continuando la sua polemica contro quanti esaltavano gli attentati

e il terrorismo, ribadiva che la violenza era una necessità

e non un mezzo. Gli anarchici erano dei liberatori e non dei

giustizieri. Sarebbero ricorsi «all’ultimo espediente

della forza fisica» cui «l’ostinata resistenza

della borghesia» costringeva gli oppressi, ma non avrebbero

mai fatto «vittime inutili, nemmeno tra i nemici»,

rimanendo «buoni e umani anche nel furore della battaglia».

Nessuna rivoluzione liberatrice, ripeteva, poteva nascere dai

massacri e dal terrore, da cui escono i tiranni.

Questo non significava accettare il tolstojsmo. Interpretando

la dottrina della resistenza passiva come rifiuto della lotta

e come accettazione dello stato di cose (ma altri anarchici

la interpretavano come una forma di «resistenza a mezzo

della disobbedienza») (30), Malatesta

andava dicendo da anni che un uomo sarebbe «un terribile

egoista, se lasciasse opprimere gli altri senza tentare di difenderli».

Terroristi e tolstojani gli sembravano avere un punto in comune:

«Quelli non esiterebbero a distruggere mezza umanità

pur di far trionfare l’idea; questi lascerebbero che tutta

la umanità restasse sotto il peso delle più grandi

sofferenze piuttosto che violare un principio». Quanto

a lui, «io violerei tutti i principi del mondo pur di

salvare un uomo»; e questo sarebbe stato l’unico

modo per salvare i principi morali, che si riducono a questo:

«il bene degli uomini, di tutti gli uomini» (31).

Questi temi, che percorrono l’attività di propaganda

di Malatesta negli anni di fine secolo, tornano nella conclusione

de La tragedia di Monza.

Come Tolstoj, Malatesta ritiene che invece di uccidere un re,

è essenziale uccidere tutti i re «nel cuore e nella

mente della gente», sradicando «la fede nel principio

di autorità a cui presta culto tanta parte del popolo»;

così si acquista «quella forza morale e materiale

che occorre per ridurre al minimo la violenza necessaria ad

abbattere il regime di violenza a cui oggi l’umanità

soggiace». E ancora come Tolstoj, sa che la violenza provoca

«reazioni a cui si è incapaci di resistere»

ed è «sorgente di autorità». «Noi

– dichiara – aborriamo dalla violenza per sentimento

e per principio, e facciamo sempre il possibile per evitarla».

Tuttavia, Malatesta rivendicava il diritto di praticarla sulla

base della «necessità di resistere al male con

mezzi idonei ed efficaci».

Infine, mentre Tolstoj si appella al rifiuto individuale della

menzogna e della sottomissione, compreso il rifiuto di prestare

servizio militare, Malatesta auspica «libertà di

propaganda e di organizzazione». Solo così le classi

popolari avrebbero potuto «conquistare, sia pur gradualmente,

la propria emancipazione per vie incruenti». Il governo

italiano continuerà tuttavia a reprimere, commentava

con amarezza: «e continuerà a raccogliere quello

che semina».

Le traduzioni in italiano

Le traduzioni in italiano

La prima traduzione in italiano dell’articolo di Tolstoj

uscì nella rivista «La vita internazionale»,

organo della Società per la pace e la giustizia internazionale,

diretto da Ernesto Teodoro Moneta, fondatore dell’Unione

lombarda per la pace e l’arbitrato internazionale. L’articolo

uscì nel numero del 20 ottobre 1900 con il titolo Non

uccidere! A proposito dell’assassinio di Umberto I,

«in versione molto ridotta» (32).

La rivista aveva pubblicato due anni prima l’articolo di

Tolstoj Carthago delenda, ed era stata sequestrata dalla Procura

di Milano per «eccitamento alla disobbedienza della legge»,

malgrado una nota redazionale avesse preso le distanze dall’invito

di Tolstoj, «paradossale e anarchico», di rifiutare

il servizio militare (33). La paura di

un nuovo sequestro e la distanza della rivista dalle posizioni

di Tolstoj, consigliarono la redazione a pubblicare Non

uccidere! con molti tagli. La traduzione era condotta su

due differenti versioni uscite in due riviste francesi: «qui

e là – avvertiva una nota – fummo costretti

ad attenuare» (per esempio Guglielmo II non veniva mai

nominato), di disobbedienza non si parlava, e l’appello

finale si riduceva a questo auspicio: «Non bisogna in

nessun caso uccidere né Alessandro né Carnot,

né Umberto, né altri: ma unirsi per far condividere

loro quest’opinione che nessuno ha diritto di uccidere

facendo la guerra» (34).

Nel 1905 Non uccidere! venne compreso nella raccolta

di scritti Ai governanti. Ai preti, pubblicata da Sonzogno

nella traduzione di Maria Salvi (35).

Sonzogno era la casa editrice del quotidiano «Il secolo»,

del quale Teodoro Moneta era stato direttore per quasi trent’anni

(36). Anche in questo caso non si tratta

di una versione integrale: viene attenuato il giudizio di Tolstoj

secondo cui un regicidio non è un’azione particolarmente

crudele se paragonato a quelle «incomparabilmente più

crudeli» commesse dai re, e soprattutto vengono omessi

gli appelli finali al rifiuto di pagare le tasse e di prestarsi

al servizio militare (37).

L’articolo fu pubblicato in versione integrale per la prima

volta nel 1908 dal quindicinale anarchico «Il pensiero»,

diretto da Pietro Gori e Luigi Fabbri (38),

con il titolo A proposito dell’uccisione di re Umberto,

sulla base del testo francese pubblicato nella raccolta Les

Rayons de l’Aube nel 1901 (39),

ben conosciuta negli ambienti anarchici (40).

In una nota redazionale, inserita nel punto in cui Tolstoj presenta

Bresci come un uomo armato da un gruppo di anarchici, i responsabili

del periodico dichiarano di essere «antitolstoiani recisi»

e di dissentire dall’articolo «in numerosi punti»,

ma di pubblicarlo comunque per la prima volta in italiano per

le affermazioni coraggiose che vi si trovavano (41).

L’unico taglio operato dalla rivista riguarda le citazioni

bibliche ed evangeliche premesse all’articolo. In un punto

poi è inserita un’aggiunta: nell’originale

russo e nel testo francese si legge che i re e gli imperatori

dovrebbero stupirsi della rarità di questi crimini, mentre

in quello italiano si legge: «I re e gli imperatori, se

fossero logici, quando l’ira popolare si abbatte su qualcuno

di loro, dovrebbero meravigliarsi della rarità di questi

delitti». L’aggiunta dell’espressione «ira

popolare» sembra riprendere quello che aveva scritto Malatesta.

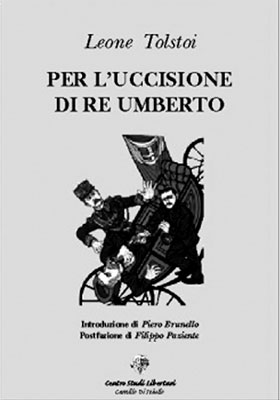

Con la prefazione di Arturo Labriola

Con la prefazione di Arturo Labriola

La collana «Biblioteca rossa» della Casa Editrice

Abruzzese inizia le pubblicazioni nel 1913 con lo scritto di

Tolstoj, Non posso tacere. Nello stesso anno pubblica

Per l’uccisione di re Umberto, riprendendo la

traduzione de «Il pensiero», con una prefazione

di Arturo Labriola, notoriamente lontano dal pensiero di Tolstoj.

Arturo Labriola aveva quarant’anni. Si era formato sulle

opere di Marx all’università di Napoli, la sua città.

Tra i principali esponenti delle teorie di Sorel in Italia,

aveva propugnato la necessità di una rivoluzione violenta

come mezzo di mutamento sociale. In polemica con Turati, aveva

sostenuto l’azione diretta e rivoluzionaria delle masse

contrapposta all’azione parlamentare, ed era uscito dal

partito socialista assieme ai sindacalisti rivoluzionari. Due

anni prima si era schierato a favore della guerra di Libia,

dichiarandola «una esigenza storica ed etnica, connessa

alla vita quasi esclusivamente mediterranea del paese»,

avvicinandosi in tal modo ai nazionalisti (42).

La sua prefazione, intitolata La contraddizione di Tolstoj,

inizia con l’omaggio di rito cui pochi si sottraevano,

dichiarando che la dottrina della non resistenza al male aveva

i caratteri di «una grandezza morale senza confronti».

Detto questo, Labriola mette in contraddizione lo scritto sull’uccisione

di re Umberto con i principi proclamati dallo scrittore russo.

Tolstoj – fa notare – pone sopra ogni altra cosa la

coscienza morale; in nome della propria coscienza Bresci spara

al re, perché il suo senso della giustizia «è

diventato così squisito che non può più

tollerare una infamia trionfante o una sopraffazione infelice»;

ma invece di giudicare il gesto di Bresci con il criterio della

coscienza morale, Tolstoj lo giudica in base alla convenienza

rispetto al fine.

Ma l’obiettivo polemico di Labriola è la dottrina

tolstojana. La non resistenza al male – scrive – è

una illusione che scambia per «atto di libertà»

quello che è «un atto di necessità».

Chi è più debole soccombe necessariamente al più

forte, e ha solo due possibilità: subire o ribellarsi

con la forza. Dichiarare, come Tolstoj, che «la vita umana

è sacra», sembrava a Labriola tipico di chi non

sapeva accettare che guerra e violenza fanno parte della storia.

«La vita umana – commenta – non è affatto

più sacra di quella di uno scarafaggio o di un leone,

perché la natura sperpera allegramente e con la stessa

indifferenza la vita di tutte le sue creature».

Labriola assimila Tolstoj al buddismo e alle teorie dei quaccheri,

dottrine che a suo parere impediscono «l’azione»

e per questo – aggiunge – sono molto apprezzate dal

socialismo parlamentare. Riconosce che la non resistenza al

male «è il più formidabile atto di accusa

che si possa pronunziare contro l’iniquità in auge»,

ma ribadisce che è un modo per ritrarsi da una «reazione

risoluta e consapevole», una «rinuncia alla resistenza».

Nella rivoluzione russa del 1905 i seguaci di Tolstoj si erano

trovati «accanto agli uomini della rivoluzione»,

ma, facendo questo, avevano rinnegato l’insegnamento del

maestro. L’ideale poteva andare bene fin che duravano «l’incapacità

o il desiderio di agire», ma quando «il processo

naturale delle forze rivoluzionarie» riprendeva il suo

corso, allora diventava inutile, superato dai fatti.

Si trattava di una tesi piuttosto diffusa negli ambienti rivoluzionari

del socialismo europeo. Qualche anno prima, in uno scritto dedicato

a spiegare perché Tolstoj si era tenuto lontano dalla

rivoluzione del 1905, Lenin aveva parlato di «contraddizioni

[…] stridenti». Da un lato le sue opere esprimevano

«una critica implacabile dello sfruttamento capitalistico,

la denuncia delle violenze governative, della farsa della giustizia

e dell’amministrazione statale»; dall’altro

riflettevano «l’immaturità del sognatore,

l’inesperienza politica, la fiacchezza rivoluzionaria».

Al realismo e alla «capacità di strappare tutte

le maschere», si accompagnavano per contrasto «la

predicazione di una delle cose più ignobili che possano

esistere al mondo, la religione, e la volontà di sostituire

ai preti funzionari statali i preti mossi da convincimenti morali,

il culto cioè del pretismo più raffinato, e, quindi,

anche più abietto». La dottrina della non resistenza

al male, aveva concluso Lenin, era stata «una delle cause

più profonde della disfatta della prima campagna rivoluzionaria»

(43).

A differenza di Lenin, Labriola dichiarava ammirazione per la

dottrina morale di Tolstoj. Ma la storia e la politica –

ribadiva – si svolgevano su un altro piano, quello della

realtà, e chi si appellava ai valori della morale dimostrava

di non saper accettare la realtà. All’epoca della

guerra di Libia, Labriola aveva parlato di «svolgimento

normale dell’evoluzione storica contemporanea» (44);

un anno dopo, in un discorso alla Camera per sostenere l’intervento

dell’Italia nella prima guerra mondiale, avrebbe dichiarato

di porsi «sul terreno dei fatti» (45).

Benché stesse per presentarsi candidato al parlamento

– sarebbe stato eletto deputato alle elezioni del 1913

–, Labriola continuava a sentirsi un rivoluzionario, tanto

da esibire disprezzo per chi «fa professione e mestiere

di socialismo parlamentare». Pensava che compito di un

rivoluzionario fosse quello di capire il senso storico degli

avvenimenti, di controllarli e di saperli dirigere – tutto

quello cioè che Tolstoj trovava ridicolo e spregevole

in uomini come Napoleone. Pochi anni prima, discutendo di pacifismo

e di antimilitarismo, Labriola aveva dichiarato che la guerra

era un mezzo al pari degli altri: dipendeva da come la si usava.

L’aveva paragonata a una macchina a vapore «che può

condurci rapidamente a un porto, oppure precipitarci in un burrone»,

o a una lama affilata che «nelle mani del chirurgo dà

la salute, nelle mani dell’assassino spezza l’esistenza»

(46).

La metafora medica riferita alla guerra ricorda l’esaltazione

futurista della guerra «sola igiene del mondo».

Di lì a qualche anno la rivoluzione bolscevica, sprofondata

in una guerra civile, sarebbe apparsa sotto la stessa luce.

Quando l’anarchico Armando Borghi incontrò a Mosca

nel 1920 i capi bolscevichi, Lenin gli disse che la rivoluzione

era «un atto chirurgico»: dopo un po’, l’ammalato

si sarebbe alzato dal letto, guarito. «L’ammalato

sì, ma il dottore?», ribatté Borghi (47).

Piero Brunello

Piero Brunello

Questo testo costituisce l’introduzione al volume di Leone

Tolstoj Per l’uccisione di re Umberto, appena

pubblicato (in prima edizione italiana) dalle Edizioni del Centro

Studi Libertari Camillo Di Sciullo.

|

Note:

*

Ringrazio Filippo Benfante, Pietro Di Paola e Giannarosa

Vivian per aver letto e discusso questo scritto.

1. L. N. Tolstoj, I diari. Scelta dei testi,

prefazione, traduzione e note di S. Bernardini, Garzanti,

Milano 1997, p. 279 (12 gennaio 1889).

2. W. Nabokov, Lev Tolstoj (1828–1910),

in Id., Lezioni di letteratura russa, Garzanti,

Milano 1994, p. 272.

3. Tolstoj, I diari cit., p. 294 (27 ottobre

1889).

4. Ibid., p. 365 (18 agosto 1894).

5. Ibid., pp. 373-374 (7 febbraio 1895).

6. Ibid., p. 445 (13 marzo 1900).

7. L. Tolstoj, Perché la gente si droga? E

altri saggi su società, politica, religione,

a cura di I. Sibaldi, Oscar Mondadori, Milano 1988, p.

247.

8. Tolstoj, I diari cit., p. 448 (7 agosto 1900).

9. Ne Le confessioni, scritte tra il 1879 e il

1882, Tolstoj ricordò l’importanza del Buddha

nella propria esperienza interiore (L. Tolstoj, Le

confessioni, a cura di M. B. Luporini, Rizzoli, Milano

1979, pp. 88–90); nel 1886 iniziò a scrivere

un breve testo sulla vita del Buddha; negli ultimi anni

di vita inserì nel Ciclo di lettura i

dieci comandamenti delle osservanze etiche buddiste, il

cui primo è «Non uccidere, rispetta la vita

di ogni vivente». Cfr. P. C. Bori, Tolstoj oltre

la letteratura (1875-1910). Antologia a cura di A.

Cavazza, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di

Fiesole (Firenze), 1991, pp. 19, 80.

10. Le citazioni, dal «Corriere della sera»,

sono riportate, senza data, in A. Petacco, L’anarchico

che venne dall’America. Storia di Gaetano Bresci

e del complotto per uccidere Umberto I, Mondadori,

Milano 2000, p. 196. Si veda anche G. Galzerano, Gaetano

Bresci. La vita, l’attentato, il processo e la

morte del regicida anarchico, Galzerano, Casalvelino

Scalo (Salerno) 1988.

11. L. N. Tolstoj, Resurrezione. Introduzione

di E. Bazzarelli. Traduzione di C. Terzi Pizzorno, Rizzoli,

Milano 1992, pp. 362, 299.

12. Ibid., p. 391.

13. Cfr. T. Hopton, Tolstoy, God and Anarchism,

«Anarchist Studies», vol. 8, 1 (marzo 2000),

p. 48. Vladimir Nabokov fa la medesima osservazione a

proposito del romanzo Anna Karenina, composto

tra il 1873 e il 1877, prima degli scritti politici di

Tolstoj: «Le leggi della società sono temporanee;

quelle che interessano a Tolstoj sono le eterne esigenze

della moralità» (Nabokov, Lev Tolstoj

cit., in Id., Lezioni cit., p. 180). Sul percorso

filosofico-religioso di Tolstoj, vedi Bori, Tolstoj

cit.

14. Le citazioni da Non uccidere sono secondo

la traduzione di Sibaldi in Tolstoj, Perché

la gente si droga cit., pp. 248-256.

15. L. Tolstoi, Cristianesimo e patriottismo,

Max Kantorowicz editore, Milano 1895 [la cit. a p. 61].

In questo, come in altri casi, mantengo «Tolstoi»

in luogo di «Tolstoj», come nell’originale.

16. L. Tolstoj, Guerra e pace. Traduzione di

E. Carrafa d’Andria. Con un saggio di T. Mann. Prefazione

di L. Ginzburg, III, Einaudi, Torino 1962, p. 708.

17. I. Berlin, Il riccio e la volpe, in Id.,

Il riccio e la volpe, Adelphi, Milano 1998, pp.

148-149.

18. Tolstoj, Guerra e pace cit., III, pp. 708–709.

19. Tolstoi, Cristianesimo cit., pp. 59-62.

20. «In quel tempo c’era in Francia un uomo

di genio: Napoleone. Egli vinse tutti dovunque, cioè

uccise molta gente, poiché era molto geniale. E

per una qualche sua ragione egli andò a uccidere

gli africani, e li uccise così bene e fu così

astuto e intelligente che, ritornato in Francia, ordinò

che tutti gli obbedissero. E tutti gli obbedirono. Fattosi

imperatore, di nuovo andò a uccidere gente in Italia,

in Austria e in Prussia. E là pure ne uccise molti.

In Russia però c’era l’imperatore Alessandro,

che decise di ristabilire l’ordine in Europa e perciò

mosse guerra a Napoleone. Ma nel 1807 a un tratto egli

si fece amico con lui, e nel 1811 leticò di nuovo,

e di nuovo essi fecero morire molta gente. E Napoleone

condusse seicentomila uomini in Russia e s’impadronì

di Mosca; ma poi improvvisamente fuggì via da Mosca,

e allora l’imperatore Alessandro, aiutato dai consigli

di Stein e di altri, coalizzò l’Europa per

costituire una milizia comune contro il perturbatore della

sua tranquillità» (Tolstoj, Guerra e

pace cit., IV, pp. 1383-1384).

21. Hopton, Tolstoy cit., p. 29.

22. Il brano è citato da P. C. Bori, Introduzione,

in L. Tolstoj, Guerra e pace. Prefazione di L.

Ginzburg, I, Einaudi, Torino 1990, p. XLIX, per mostrare

che la condanna della guerra e «la radicalità

degli imperativi morali», che si trovano nell’ultimo

Tolstoj, erano già presenti nel primo Tolstoj (ibid.,

pp. XLVIII–L).

23. Tolstoj, I diari cit., p. 497 (6 marzo 1905).

24. «La prima edizione fu quella dei Listkì

svobodnago slova, n. 17, 1900. In Russia, Non

uccidere venne pubblicato in brossura dalla casa

editrice Obnovlenie, a Pietroburgo, nel 1906, con conseguente

arresto del direttore editoriale N. E. Fel’ten –

scarcerato dopo pochi giorni, ma con la condanna a pagar

la considerevole ammenda di 1.000 rublie. La pubblicazione

dell’articolo nelle Opere complete del 1911 (12 ed.)

venne vietata dalla Suprema Camera di giustizia di Mosca»

(Tolstoj, Perché la gente si droga cit.,

p. 247).

25. E. Malatesta, La tragedia di Monza, in «Cause

ed effetti. 1898–1900», numero unico, Londra

settembre 1900; lo scritto è anche in Id., Scritti

scelti, a cura di G. Berneri e C. Zaccaria, Napoli

1954, pp. 121–125

26. Tra gli scritti più recenti, rinvio a A. Salomoni,

Il pensiero religioso e politico di Tolstoj in Italia

(1886–1910), Olschki, Firenze 1996, in particolare

pp. 175-223, e G. Berti, Il pensiero anarchico. Dal

Settecento al Novecento, Lacaita, Manduria - Bari

– Roma 1998, pp. 667-691.

27. C. Carrà, La mia vita. Presentazione

di V. Fagone, Feltrinelli, Milano 1981 [1 ed. 1945], pp.

26-30.

28. E. Malatesta, Arrestiamoci sulla china, «L’agitazione»,

22 settembre 1901, cit. in P. C. Masini, Storia degli

anarchici italiani nell’epoca degli attentati,

Rizzoli, Milano 1981, p. 181.

29. Lettera di Maksím Gorki a Ànton Cechov,

Novgorod, ottobre 1900, in M. Gorki - A. Cechov, Carteggio.

Articoli e giudizi. Introduzione di V. Gerratana,

Edizioni Rinascita 1951, Roma 1954, p. 71. Gli scritti

La schiavitù del nostro tempo, Dov’è

la radice del male e Non uccidere produssero

in Gorki «l’impressione di compitini ingenui

da studente di ginnasio» (ibid.)

30. Così per esempio Max Nettlau, che nel 1897

considera Tolstoj «parte integrante del movimento

anarchico». Cfr. Salomoni, Il pensiero

cit., pp. 177-178.

31. E. Malatesta, Errori e rimedi. Schiarimenti,

in «L’anarchia», numero unico, agosto

1896, ripubblicato in Id., Scritti scelti, a

cura di G. Berneri e C. Zaccaria, Edizioni RL, Napoli

1954, pp. 21-25.

32. Salomoni, Il pensiero cit., p. 72 (sull’articolo

di Tolstoj, pp. 72-75).

33. Sulla vicenda, ibid., pp. 62-67. Nella nota pubblicata

da «La vita internazionale» si leggeva tra

l’altro: «La ribellione che consiglia Tolstoj

condurrebbe a una reazione peggiore d’ogni male,

perché appunto la coscienza universale, non essendo

ancora abbastanza matura, finirebbe col perseguitare implacabilmente

chi volesse farle compiere dei progressi troppo rapidi».

Cfr. Claudio Ragaini, Un quasi-inedito di Tolstoi,

«Nuova Antologia», CXV (1980), fasc. 2136

(ottobre-dicembre), p. 206. L’A. pubblica la traduzione

dell’articolo originale di Tolstoj Carthago delenda,

scrivendo che lo scritto non fu mai pubblicato in italiano

«nella forma integrale», e che uno stralcio

«ampiamente purgato e ridotto», venne compreso

nella raccolta di scritti di L. Tolstoi, Ai soldati,

agli operai, Sonzogno, Milano 1905, tradotti da Maria

Salvi. In realtà nell’opuscolo Sonzogno lo

scritto Cartagine deve essere distrutta (ibid.,

pp. 49-58) parrebbe lo stesso riportato da Ragaini con

diversa traduzione. Lo scritto è pubblicato anche

in L. Tolstoj, Patriottismo e governo e altri scritti

antimilitaristi, Edizioni senzapatria, Sondrio 1987,

pp. 37-46, ripreso a sua volta da «Azione nonviolenta»,

Verona, gennaio 1985, pp. 6-8 con il titolo Lev Tolstoj

e l’obiezione di coscienza.

34. L. Tolstoj, Non uccidere! A proposito dell’assassinio

di Umberto I, «La vita internazionale»,

III, 20 (20 ottobre 1900), pp. 609-610. Le riviste francesi

da cui «La vita internazionale» dichiarava

di tradurre erano la «Revue Blanche» e la

«Revue et Revue des Revues».

35. L. Tolstoj, Agli imperatori, ai re, ai presidenti,

ecc. in Id., Ai governanti. Ai preti, tr.

di M. Salvi, Sonzogno, Milano 1905, pp. 39-45.

36. Ragaini, Un quasi-inedito cit., p. 206.

37. Scrive Tolstoj: «L’assassinio dei re, come

il recente assassinio di Umberto, è terribile,

sì, ma non perché sia di per sé una

cosa crudele. Quel che vien fatto per ordine re e degli

imperatori […], e i massacri che si compiono in guerra

– sono incomparabilmente più crudeli degli

assassinii commessi dagli anarchici» (Tolstoj, Non

uccidere, in Tolstoj, Perché la gente

si droga cit., 250). Nell’opuscolo Sonzogno

viene omessa la precisazione «ma non perché

sia di per sé una cosa crudele» riferita

al regicidio, e si legge: «L’omicidio di un

re – quello di Umberto, per esempio – è

un atto di una crudeltà particolarmente nauseante,

è vero. Ma delle misure ordinate dai re e dagli

imperatori […] sono incomparabilmente più

crudeli degli assassini commessi dagli anarchici»

(Tolstoi, Ai governanti cit., pp. 40-41). Inoltre

nell’opuscolo Sonzogno viene omesso il seguente brano:

«Basterebbe […] che ogni privato cittadino

comprendesse che il pagamento delle tasse, con le quali

si arruolano si armano e si armano i soldati, e a maggior

ragione il servizio militare, non sono affatto azioni

senza importanza, bensì azioni malvagie e vergognose.

E costituiscono non soltanto una connivenza ma una vera

e propria complicità ad un omicidio – e subito

si vanificherebbe da sé tutto quel potere degli

imperatori, dei presidenti e dei re che tanto ci indigna,

e per il quale adesso si continua ad assassinarli»

(Tolstoj, Non uccidere, in Id., Perché

la gente si droga cit., pp. 255-256). Un brano, sempre

alla fine dello scritto, viene mutilato nell’opuscolo

Sonzogno. Tolstoj scrive: «Per cui non occorre assassinare

gli Alessandri, i Carnot, gli Umberti e gli altri, ma

occorre spiegar loro che sono essi stessi degli assassini,

e occorre soprattutto non permettere loro di assassinare

altra gente, rifiutarsi di assassinare su loro comando»

(Tolstoj, Non uccidere, in Tolstoj, Perché

la gente si droga cit., 256). Nell’opuscolo

Sonzogno si legge: «Non bisogna, in alcun caso,

uccidere né Alessandro, né Carnot, né

Umberto, né gli altri, ma unirsi a loro per fare

ad essi dividere questa opinione che hanno diritto di

uccidere facendo la guerra» (p. 45). La traduttrice

di Tolstoj, Maria Salvi, non precisa la fonte da cui traduce;

molto probabilmente si tratta della raccolta di scritti

di L. Tolstoj, Les rayons de L’Aube, pubblicata

a Parigi nel 1901, su cui vedi la nota 39.

38. L. Tolstoi, A proposito dell’uccisione di

re Umberto, «Il pensiero. Rivista quindicinale

di sociologia, arte e letteratura». Redattori Pietro

Gori e Luigi Fabbri, Roma, VI, n. 15, 1 agosto 1908, pp.

226-228.

39. L. Tolstoi, A propos de l’assassinat du roi

Humbert, in Id., Les Rayons de l’Aube. Dernières

études philosophiques. Traduit du russe par

J. W. Bienstock, P. V. Stock, Paris 1901, pp. 241-252.

La versione è la stessa, e così il titolo.

La fonte viene inoltre dichiarata da «L’agitatore.

Periodico settimanale di azione rivoluzionaria»,

Bologna, I, n. 14, 29 luglio 1910, che pubblica la prima

parte dell’articolo, intitolandolo La parola

di Leone Tolstoi, e rinviando a Les Rayons de

L’Aube cit., pp. 241-245. Rispetto alla traduzione

fedele de «Il pensiero», «L’Agitatore»

operava un taglio. Nel giornale di Pietro Gori e Luigi

Fabbri si legge: «Se gli uccisori dei re hanno commesso

il loro delitto sotto l’influenza sia di un sentimento

personale di indignazione, provocato dalla miseria di

un popolo oppresso – miseria di cui sembravano loro

responsabili Alessandro, Carnot o Umberto – sia di

un sentimento personale di vendetta, il loro atto per

quanto sia immorale, è almeno spiegabile».

«L’agitatore» invece omette l’inciso

«per quanto sia immorale» riferito al regicidio:

«Se gli uccisori dei re hanno commesso il loro delitto

sotto l’influenza sia di un sentimento personale

di indignazione, provocato dalla miseria di un popolo

oppresso – miseria di cui sembravano loro responsabili

Alessandro, Carnot e Umberto – sia di un sentimento

personale di vendetta il loro atto è almeno spiegabile».

Nel testo francese si legge: «leur acte, quelque

immoral qu’il demeure, est au moins expicable».

40. Quando morirà Tolstoj, il libro viene citato

sia da L. Fabbri, Il pensiero anarchico in Leone Tolstoi,

«Il pensiero», VIII, n. 24, 16 dicembre 1910,

pp. 356-361, sia da L. Galleani, Leone Tolstoi 1828-1910,

«Cronaca sovversiva», 2 dicembre 1910, in

Id., Medaglioni. Figure e Figuri, Biblioteca

de L’Adunata dei Refrattari, Newark – New Jersey

1930, pp. 90-94. Il sommario dell’articolo di Galleani

diceva: «Tolstoi predicava la rassegnazione e il

ritorno al cristianesimo primitivo. Era troppo cristiano

per non essere un nemico della Chiesa. Non ha alzato la

sua voce quando tutta la Russia era in fiamme e le strade

di Pietroburgo e di Mosca si riempivano di barricate.

Non l’abbiamo mai amato».

41. «Tolstoi, vivendo in Russia, paese di sette

in cui la cospirazione è la cosa più naturale,

crede sul serio ai «complotti» che ad ogni

attentato individuale le polizie di tutti i paesi, insieme

ai giornali borghesi, inventano. Del resto non c’è

bisogno di notare (per coloro che ci conoscono) i numerosi

punti in cui noi, antitolstoiani recisi, dissentiamo da

questo articolo – che pure abbiamo creduto opportuno

offrire per la prima volta ai lettori italiani, per le

cose interessanti ed ardite che vi son dette, dopo 8 anni

precisi dal fatto che lo motivò».

42. A. Labriola, La guerra di Tripoli e l’opinione

socialista, Morano, Napoli 1912, p. 104, cit. in

D. Marucco, Arturo Labriola e il sindacalismo rivoluzionario

in Italia, Fondazione Luigi Einaudi, Torino 1970,

p. 204.

43. V. I. Lenin, Lev Tolstoi come specchio della rivoluzione

russa, in Id., Opere complete, XV (marzo

1908-agosto 1909), Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 199-203.

Lo scritto era stato pubblicato in «Proletari»,

n. 35 (24 settembre 1908).

44. Cit. in Marucco, Arturo Labriola cit., p.

205.

45. Cit. ibid., p. 222. È l’intervento alla

Camera dei Deputati del 4 dicembre 1914.

46. A. Labriola, Intorno all’herveismo,

«Pagine libere», 1907, n. 20, p. 389, cit.

ibid., p. 193.

47. L’incontro è raccontato da A. Borghi,

Mezzo secolo di anarchia (1898-1945). Prefazione

di G. Salvemini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli

1954 (ristampa Edizioni Anarchismo, Catania 1989), pp.

239-240. Borghi scrive di essere partito con altri compagni

guardando «con gli occhi notturni dell’amore»

alla rivoluzione che «inabissava la guerra, dinamitava

i troni, sorrideva alla pace», e di aver trovato,

in una Russia distrutta dalla guerra e dalla fame, la

«ferrea logica della dittatura», «la

logica terribile del totalitarismo» (il resoconto

del viaggio nel capitolo Alla scoperta della Russia,

pp. 223-244).

Per

richieste: CSL Di Sciullo, c.p. 86, 66100 Chieti, e-mail:

fab.pal@libero.it.

|

|