|

Circa due anni fa dovevo presentare

a Mestre il cd La mia generazione ha perso, perciò

chiesi a persone che conosco, di età diverse, di raccontarmi

qualcosa sul tema: “Le canzoni di Gaber nella mia vita”.

L’incontro fu annullato all’ultimo momento: Gaber

era già malato, e non poté venire.

Come si può immaginare, Gaber, che è del 1939,

è ascoltato soprattutto da chi nasce tra il 1940 e i

primi anni Sessanta, e ha potuto conoscerlo per esperienza diretta

(prima in tv e poi a teatro) oppure grazie a dischi e cassette

di fratelli e sorelle maggiori. Sotto i trenta-trentacinque

anni è facile trovare chi non ne sa niente, o tutt’al

più ha intravisto nei programmi di revival in televisione

il Gaber di Torpedo blu e degli spettacoli di varietà.

Per queste fasce più giovani, il fatto di non conoscere

Gaber può essere considerato come una cosa ovvia (“mai

sentito”); vissuto con il rimpianto per un’epoca di

cui si è sentito tanto parlare (“mi sono mancate

le sue canzoni”); rivendicato come segno del conflitto

tra generazioni (“la vostra generazione ha perso? è

quello che vi abbiamo sempre detto”).

Le canzoni di Gaber hanno a che vedere con la politica.

Il fatto cioè di amarle o meno, viene ricondotto non

a faccende musicali o di teatro, ma all’impegno politico.

Anche qui conviene seguire le diverse generazioni.

Silvano, operaio del Petrolchimico, sui cinquant’anni,

ricorda di Gaber “una vecchia canzone sull’operaio

che va dal dottore; l’operaio è pieno di tic e di

problemi dovuti al lavoro alienante”. Si era alla fine

degli anni Sessanta, e Gaber, mi dice Silvano, “è

uno dei pochi cantanti che ha capito cosa vuol dire fare l’operaio”.

Eppure, faccio io, in quegli anni l’operaio era quello

a braccia conserte nello sciopero, battagliero e all’avanguardia

delle lotte, maschio, adulto e tutto d’un pezzo: anzi,

non si parlava di singoli individui, ma di classe operaia. “Ma

anche all’epoca delle lotte – mi ha risposto Silvano

– l’operaio rimaneva l’individuo solo e sfruttato

da un lavoro alienante di cui parla Gaber: e solo se sentiva

quella solitudine e quell’isolamento, un operaio poteva

sentire la solidarietà, ciò che lo univa agli

altri”.

“Il personale è politico”

“Il personale è politico”

Claudio mi racconta che Gaber è stato la colonna sonora

della sua vita tra la fine degli anni Settanta e i primi anni

Ottanta, quando, sui vent’anni, ha comperato Il signor

G, Dialogo tra un impiegato e un non so, Anche

per oggi non si vola, Libertà obbligatoria

e Polli di allevamento, ritrovandovi l’idea che

“il personale è politico”. «Mi piacevano

i testi – racconta –, il suo modo di parlare dei problemi.

Mi chiedo oggi perché Gaber mi piacesse. Credo perché

era un modo per tornare al personale, al corpo, al sesso, all’amore,

alla famiglia, alla politica, senza l’ideologia che dava

risposte a tutto e su tutto. Mi faceva tornare coi piedi per

terra, ai problemi che avevano tutti. A cominciare dalle ragazze.

Quelle con cui si usciva erano femministe. Bisognava leggere

Noi e il nostro corpo e Dalla parte delle bambine

prima di uscire con loro. Per un periodo una con cui sono uscito,

di Lotta Continua, diceva: “Non sta rompere ’a figa”,

invece che “rompere el cazzo”, che era maschilista.

Ora mi hanno detto che è diventata testimone di Geova.

Bene, Gaber cantava di sesso, di orgasmo, di rapporti con le

donne, senza ipocrisie (a me pareva). Metteva in evidenza le

contraddizioni della famiglia, dei rivoluzionari di professione

ipocriti, della società borghese, quella che noi contrastavamo:

aveva rabbia dentro di sé”.

Altra canzone ricordata per i suoi legami con la politica di

quel periodo è Io se fossi dio, del 1980. Piero,

anche lui ventenne all’epoca, mi ha detto di possedere

un unico 33 giri di Gaber, con quella canzone che l’ha

segnato perché “fece scalpore ed ebbe problemi con

la censura per i riferimenti ad Aldo Moro”. Altri ricordano

che ascoltare Io se fossi dio, spesso da cassette che

giravano tra compagni, sembrava un prolungamento della militanza.

C’è chi ricorda la forte emozione di ascoltare Qualcuno

era comunista, negli anni Novanta, perché faceva

sentire il valore di ideali disprezzati “dopo la caduta

del muro”. Damiano l’ha ascoltata al Teatro Comunale

di Treviso. «Sentivo crescere dentro, assieme ad una fortissima

emozione, la convinzione di essere dalla parte giusta, che essere

“comunisti” è l’unico modo per essere

uomini, che non può essere che così».

Com’è successo per molti cantautori, è il

contesto politico a dare significato alle canzoni di Gaber.

La cosa si verifica anche per canzoni che sembrano avere poco

a che fare con la politica. Racconta Daniela: “Le canzoni

nella mia vita sono di Baglioni, però quando facevo politica

mi piaceva ascoltare Shampoo, mi sembrava adatta al periodo”.

Le ho chiesto il perché. «Il periodo – mi

ha risposto – è circa la metà degli anni

Ottanta e facevo parte del direttivo del PRI della cittadina

dove allora abitavo. Eravamo in pochi ed ognuno aveva le sue

simpatie: chi idealizzava i socialisti di Craxi e quindi: “Uniamoci

a loro!”, chi non si staccava dal motto: “La DC ci

fa ponti d’oro se votiamo i loro progetti (leggi intrallazzi)”.

Io con tre amici facevo parte di una minoranza, la sinistra

repubblicana. Il nostro programma consisteva in questo: diminuire

l’impatto ambientale dei rifiuti e delle acque urbane (allora

la cittadina non aveva un depuratore e la cava di cui si serviva

il comune si stava riempiendo). Cercai di informarmi e leggere

il più possibile. Cosa non facile! Allora lavoravo 10

ore in fabbrica, preparavo la cena, lavavo i piatti e se non

crollavo dalla stanchezza, leggevo oppure uscivo a far politica.

Io non lo sapevo, ma i giochi con la DC erano già stati

fatti. Dopo una discussione feroce me ne tornai a casa. Per

calmarmi accesi la radio e trasmettevano la canzone di Gaber,

Shampoo. Il giorno dopo mi comprai il disco e mi feci

uno shampoo, non restava altro».

Ma non c’è un solo Gaber

Ma non c’è un solo Gaber

La centralità della politica nel modo di ascoltare le

canzoni di Gaber spiega perché si trovi da discutere

sul matrimonio tra uno come lui e sua moglie, pubblicamente

schierata con Berlusconi. I più giovani possono cogliere

il lato paradossale della cosa. Federico mi dice: “Ad ogni

modo, chi ha voluto dire tanto per generazioni prima della mia

e si ritrova con una moglie di Forza Italia va sostenuto con

tutto il calore possibile”. Dall’altro invece c’è

chi, come Ornella, cinquantenne, vi trova la conferma delle

sua diffidenza: “Gaber dice che loro due discutono molto.

Mi piacerebbe sapere di che e su cosa trovano un accordo”.

Ornella non ha più seguito Gaber dopo le prime canzoni.

Ma non c’è un solo Gaber, ce ne sono tanti, secondo

le fasi della sua attività. Chi ama un’epoca, precisa

se ama o no anche quelle successive. I giudizi sono netti. Non

ci sono vie di mezzo. I ricordi parlano di “scoperta”

quando lo si ascolta per la prima volta, e di “rifiuto”,

quando viene abbandonato e non lo si segue più.

C’è chi si ferma al Gaber della prima maniera. Michele

Serra racconta di una partita allo stadio di San Siro, nel 1981,

quando Gaber viene riconosciuto da molti come il cantante che

lavorava “alla televisione”, “quello di Porta

Romana e del Cerruti Gino, quello che partecipava al

festival di Sanremo e a Canzonissima” (M. Serra, Giorgio

Gaber. La canzone a teatro, Il saggiatore, Milano 1982,

p. 13). La stessa cosa ricorda Filippo di uno spettacolo teatrale

a Mestre dei primi anni Novanta: «Ero in platea, circondato

soprattutto dall’eleganza casual di persone nate intorno

agli anni Cinquanta; alla fine tutti in piedi a battere le mani

e a cantare in coro “il mio nome è...” e “barbera

e champagne...”».

Persone molto coinvolte nell’impegno politico lasciano

Gaber quando non vi ritrovano più le proprie convinzioni,

o quando sentono che i suoi testi mettono in dubbio il senso

della militanza e degli ideali. Ornella, come dicevo, ha lasciato

Gaber presto: “Ho amato il Gaber di Non arrossire

e delle primissime canzoni, poi basta. La sua famosa Libertà

non è star sopra un albero mi ha sempre urtato per

la sua banalità. Non ho più ascoltato le canzoni

di Gaber, e neppure so quali sono”. Claudio ha smesso quando

gli sembrò che anche Gaber si fosse adattato al coro

di quanti, alla fine degli anni Settanta, dichiaravano chiusa

la politica: “Si andava da un posto all’altro in cinquecento

e si cantava Libertà non è star sopra un albero,

Shampoo e altre. Anche se devo dire che la canzone che

mi piace di più è Dall’altra parte del

cancello sui malati di mente nei manicomi e sul concetto

di normale. A un certo punto non ho più comperato niente.

Con la crisi della politica, la fine degli ideali che avevamo,

sentire anche lui che girava il coltello nella piaga delle mie

illusioni, sull’inutilità della politica, sulla

crisi esistenziale della mia generazione non mi è più

piaciuto”.

L’esistenza di dischi e cassette permette uno scambio tra

generazioni: i giovani imparano dai vecchi, ma anche viceversa.

Nadia, trentaquattro anni, ha trovato delle cassette in casa.

Erano di sua sorella, più giovane di lei, che le aveva

ricevute in regalo dal fidanzato. Le ha ascoltate e ha scoperto

Qualcuno era comunista. “La canzone mi aveva colpito

forse perché, non ancora trentenne e uscita dalla Fgci

dopo il crollo del muro di Berlino, mi sentivo orfana. Ho continuato

ad ascoltarla ed è uno di quei pezzi che mi fanno venire

i brividi e il magone ogni volta”. Qualche tempo dopo,

in un viaggio in macchina con i suoi genitori, Nadia e il suo

compagno si portano dietro anche le cassette di Gaber. «I

miei genitori – racconta Nadia – hanno un passato

di militanti comunisti dentro al Pci: la domenica diffusione

porta a porta dell’Unità, le ferie a montare

gli stand alle feste del partito, il primo maggio cortei di

macchine piene di bandiere rosse a colpi di clacson per paesi

e paesini, le campagne elettorali in salotto a ripiegare fogli

ciclostilati e poi farsi chilometri a imbucarli nelle buche

delle lettere, la bandiera col nome “Sezione Di Vittorio”

cucita in casa… Ma ritorniamo al nostro viaggio in macchina.

Quando è arrivata l’ora di Qualcuno era comunista

ho chiesto ai miei di ascoltare. Loro non l’avevano mai

sentita. Alla fine della canzone, ascoltata in silenzio, mi

sono voltata. Non potevo vedere mia madre che era dietro di

me, ma potevo vedere mio padre. I suoi occhi erano rivolti al

finestrino, lucidi. Allora volsi anch’io gli occhi al finestrino».

Non parlo di partiti o di gruppi politici, e dei loro errori

anche gravissimi, ha aggiunto Nadia: “quello che ho visto

negli occhi di mio padre è la vita quotidiana spesa con

molte altre persone a inseguire un sogno di giustizia, di uguaglianza,

di libertà”.

Le canzoni di Gaber vengono contrapposte da un lato a quelle

sentimentali, per esempio di Baglioni, dall’altro lato

alle canzoni di lotta, da coro, per esempio di Guccini. La contrapposizione

con Baglioni esprime il contrasto tra impegno e disimpegno;

quella con Guccini esprime il contrasto tra individuo singolo

e gruppo organizzato.

Anarchico, cane sciolto

Anarchico, cane sciolto

Anche quando viene sentito “dalla propria parte”,

si capisce che Gaber non lo è mai fino in fondo. Negli

anni Settanta si poteva cantare La libertà (“Libertà

non è star sopra un albero…”), e Shampoo;

poi basta. Le successive canzoni di Gaber sono fatte per un

ascolto individuale. Da allora, le sue canzoni sono la colonna

sonora del contrasto amaro tra ciò che si dice e si crede

di fare, e ciò che si è. Raccontano non la parte

teatrale che recitiamo, quello che sembriamo o vogliamo sembrare

in pubblico, ma ciò che siamo quando siamo soli e ci

guardiamo allo specchio.

La critica ai generi di discorso della sinistra e la dimensione

individuale, fanno sì che le canzoni di Gaber piacciano

negli ambienti libertari. Questo vale non solo per le canzoni

scritte più di recente per il teatro, assieme a Sandro

Luporini, ma anche per quelle degli anni Settanta. Davide, trentacinque

anni, ha scoperto Gaber, assieme agli altri cantautori impegnati,

grazie alle radio libere e alle cassette dei fratelli, di parecchio

più vecchi di lui. Allora era piccolo e ricorda Libertà

obbligatoria e Polli d’allevamento. «Ascoltavo

Tennis, in cui un gruppo di mucche si alzano in volo

e cagano su dei giocatori di tennis e sulle loro bianche magliette

con il coccodrillino, e pensavo alla mia insegnante di italiano

di allora, fanatica di Montanelli e del “Giornale”,

e che ci parlava del figlio maestro di tennis. E ricordo anche

un pezzo in cui Gaber esponeva la sua teoria sui partiti che

scivolavano verso destra, per cui la nonna che votava Dc nel

dopoguerra si trovava a votare Dp senza aver cambiato idea”.

Gaber gli sembrava diverso dagli altri, anche perché

ricorda un libro di testi di Gaber in cui “nell’introduzione,

credo di Michele Straniero, lo si definiva un anarchico, un

cane sciolto”.

Quando ho detto a Claudio che sarebbe venuto Gaber, mi ha detto:

“Gaber a Mestre? Dimmi quando, perché quando c’è

lui, la vendita militante del nostro giornale anarchico ha dei

picchi”. Claudio, che collabora a un foglio anarchico,

mi ha spiegato che “il pubblico di Gaber compra il nostro

giornale”. Per capirne di più, ho voluto allora

sentire Paolo, della mia generazione, che mi ha risposto così:

«Due flash. Milano, Teatro dell’Arte, primi anni

’70. Gaber sul palco attacca con la durezza del suo sarcasmo

la buona borghesia progressista, le sue ipocrisie, i suoi tic.

Mi ritrovo ad applaudire. Mi guardo intorno: è uno scroscio

generale di applausi. Aguzzo lo sguardo: sono proprio loro,

l’oggetto dei suoi strali, a spellarsi le mani dagli applausi.

Boh!

Milano, redazione di “A”, 1976. Gaber, con un suo

amico (non ne ricordo il nome, era un docente dell’Università

di Cosenza), ha accolto l’invito a venire a fare quattro

chiacchiere con noi anarchici della rivista “A”. È

anche l’epoca del Comitato Spagna Libertaria, da noi costituito

per aiutare gli anarchici spagnoli nella difficile stagione

di trapasso dal franchismo al post-franchismo. L’impressione

che a me, allora venticinquenne, fa quell’uomo è

forte. È timidissimo, ha dei suoi codici molto diversi

dai nostri militanti, ma sento che a suo modo è “uno

dei nostri”. Spiega il suo no alla nostra proposta di una

serata politica con lui in teatro, stacca un assegno per la

Spagna libertaria, se ne va. Un quarto di secolo dopo, continua

a piacermi. Anche a farmi incazzare. E pone interrogativi scomodi».

Tutte le testimonianze concordano su una cosa: “scomodo”

è un aggettivo che va bene per parlare di Gaber.

Piero Brunello

Piero Brunello

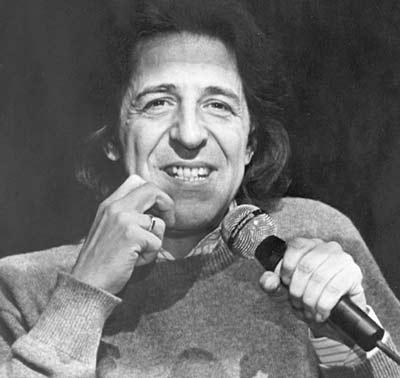

*Le

foto che accompagnano l'articolo sono di Reinhold "Deny"

Kohl

|