|

L’urlo e il furore

L’urlo e il furore

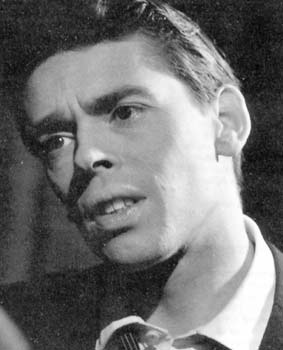

di Jacques Brel

(quest’articolo mi piace dedicarlo alla memoria di Herbert

Pagani e Duilio Del Prete, i primi che si diedero da fare per

esportare in italiano l’arte del Grand Jacques)

L’ora dello spettacolo si avvicina e monta

rapidamente quel vortice di panico e mal di stomaco che accompagnò

tutta la carriera di cantante di Jacques Brel.

Dai primi e frustranti tentativi di fronte all’indisciplinato

e irrispettoso pubblico dei cabaret, fino alla folla adorante

dell’Olympia, che ancora lo acclamava per ore dopo l’uscita

di scena, Brel affrontò ogni esibizione come un toro

affronta la corrida: una febbre... una tensione oscura che lo

faceva vomitare ogni volta che doveva apparire in pubblico,

e se in un giorno aveva tre concerti quel giorno vomitava tre

volte.

Vedere ancor oggi, in una qualche ripresa televisiva, Brel esplodere

nello spasmo di ogni canzone, vivere, quindici volte in una

sera, quindici vite diverse, morire quindici diverse morti,

bruciare di quindici diversi amori, urlare di quindicimila rivolte...

ancor oggi è un’esperienza incredibile... difficile

immaginare cosa dovesse essere per il pubblico messo di fronte

a questa sublime voce, calda e tesa, venata di asprezza, ma

perfetta al di sopra del canto, dell’intonazione... perfino

al di sopra dell’interpretazione, della dizione (comunque

perfetta)... al di sopra perfino della stessa vita: un concentrato,

piuttosto, della vita, in tre minuti, verrebbe da dire.

Non poteva durare, e, in effetti, non durò a lungo.

La febbricitante vita

La febbricitante vita

di un genio

«... C’est, peut etre, Grand Jacques»

Jacques Brel nacque nel 1929 in una famiglia dell’alta

borghesia fiamminga inurbatasi a Bruxelles e santamente

devota alla causa dell’arricchimento, della promozione

sociale, del culto dell’ipocrisia e della forma, tanto

da dimenticare la lingua materna e da non parlare in casa che

il francese, la lingua della nobiltà belga.

Jacques, morbosamente attaccato alla madre, figura malaticcia,

venuta a mancare anzitempo e succube del marito, un padre-padrone

insensibile ad altre ambizioni che non riguardassero potere

e denaro, fu subito e per sempre un ribelle, un inquieto.

Abbandonò presto gli studi, s’impegnò in

associazioni di ispirazione cristiana, nel cui pauperismo gli

parve di intravedere la stessa sua esigenza di radicale rivolta

contro la società del tronfio e volgare benessere da

cui proveniva, ovviamente si sarebbe ricreduto diventando anzi

un fustigatore dell’untuosità cattolica della sua

gente («nazisti durante le guerre/e cattolici in mezzo/non

fate che correre/dal fucile al messale»); prestissimo

conobbe la passione amorosa e si sposò mettendo al mondo

nel giro di qualche anno tre figlie; giocoforza arrivò

l’impiego nell’officina paterna, sopportato lo spazio

di pochi mesi e terminato nello scandalo familiare di quando

il figlio del padrone venne scoperto dai suoi operai

cantare in sordide taverne «i sentieri che portano all’officina/li

vorrei bruciare».

E allora via... per la sua prima grande fuga: a Parigi da solo

a cercare fortuna, saltando i pasti, elemosinando serate, raccogliendo

a volte l’ironia di colleghi, quali Georges Brassens (che

in seguito sarebbe diventato suo grande amico e ammiratore)

che, a cagione delle sue prime liriche intrise di fervore ottimistico,

lo chiamava «frate Brel»...

E poi pian piano il successo, via via sempre più enorme,

mondiale, una delle star più acclamate del suo tempo...

e lui in fuga da un teatro all’altro, urlando sempre più

forte contro ogni conformismo, contro ogni morte: un’eterna

lotta fra l’adolescente che difende coi denti il proprio

diritto al sogno e l’adulto che mira al genocidio della

speranza, per mettersi ai piedi le pantofole d’acciaio,

e farsi trovare morto già un bel pezzo prima che la morte

bussi alla sua porta, poiché questa è la cura

che assumiamo contro la paura della fine: evitare di vivere.

Più i borghesi affollavano i teatri in cui Jacques cantava,

più violenta diventava la sua rivolta contro i militari

(la colombe, au suivant, les singes), i

conformisti (ces gens la, les buorgeois, l’age

idiot), i preti e dio stesso (le dernier repas, les

dames patronesses, les Bigottes)... alla fine contro

il suo stesso ruolo di cantante (la, la, la..., le cheval)...

Costretto con le spalle al muro in un personaggio invece che

in una persona, Brel, all’apice della carriera, nel fulgore

dei suoi trentasei anni, al vertice di una maturità artistica

e interpretativa mai eguagliata, mollò tutto, ancora

una volta in fuga verso territori mai percorsi.

Aveva però in quegli anni tracciato il percorso di una

cinquantina di canzoni di una bellezza musicale e lirica stupenda,

canzoni d’amore devastanti (Ne me quitte pas, Mathilde,

La chanson des vieux amants), epiche battaglie fra la

vita e la morte, l’innocenza e la grettezza, l’idealismo

e l’ipocrisia (J’arrive, Mon enfance,

Regarde bien petit), aveva meravigliosamente celebrato

il suo paese, fustigandone al contempo gli abitanti (Le plat

pays, Marieke, Les flamandes).

Al culmine, forse, di tutta la sua produzione troviamo una canzone

insieme eroica e lirica, una celebrazione dell’esistenza

tragica e titanica dei marinai del porto di «Amsterdam»,

un inno straziante e incontenibile.

Jacques Brel girò in seguito qualche film, buono o meno

buono, mise in piedi una commedia musicale su Don Chisciotte,

di cui ci resta un bellissimo disco di canzoni di scena... poi

un cancro devastante lo braccò per i cinque anni in cui

si dedicò alle sue passioni: il volo e la vela. Attraversò

il mondo intero e alla fine fece tappa alle isole Marchesi,

dove viveva trasportando medicine a beneficio di quegli indigeni

che lo rassicuravano «parlando della morte/come si parla

d’un frutto»...

Rientrando di tanto in tanto a Parigi per le cure, tornò

con noncuranza in studio di registrazione e licenziò,

poche settimane prima di morire nel 1978 (e non ci si crede

a come canta questo quarantottenne con un solo polmone!), un

disco sublime, che di sole prenotazioni vendette, a scatola

chiusa, due milioni di copie: è difficile scordare la

memoria del fuoco.

Oggi Jacques Brel è seppellito a Thaiti, a tre passi

dalla tomba di Gaugin, e noi siamo qui...

L’arte

di Brel ovvero

L’arte

di Brel ovvero

la feroce unità

Contrariamente ai suoi giganteschi colleghi, Georges Brassens

e Léo Ferré, che seppero trasportare la canzone

oltre le colonne d’Ercole d’ogni tradizione per dargli

valore letterario e musicale altissimo e inedito, Jacques Brel

sta nella forma «canzone» come un topo nel formaggio,

senza nemmeno sognarsi di spingere le sue ambizioni al di fuori

della struttura; la sua arte ineguagliabile risiede piuttosto

in una feroce unità.

Jacques Brel sembra comporre la canzone nel momento stesso in

cui la canta: l’uso delle forme quali il crescendo costante,

l’inestricabile coesione fra forma e contenuto, di modo

che (come notava mirabilmente Guido Armellini), quando parla

dei vecchi assume un metro lento e monocorde, quando canta dei

timidi il verso si fa nevrotico e singhiozzante, riesce a dribblare

ogni rischio di didascalismo, proprio per l’ineffabile

interpretazione, talmente calata nel momento, da non potersi

più distinguere dalla scrittura stessa.

Veramente in Brel non è distanziabile in nessuna maniera

il verso, la nota, la voce, il canto e il gesto... tutto perfettamente

a tempo, anzi il tempo stesso s’arresta con un inchino

davanti a una simile eruzione di vitalità.

Georges Brassens guarda al microscopio la lingua, con tutta

la sua musicalità, e swinga la filastrocca impagabile

della sua poesia distanziata e ironica, l’interiore essenziale

rispetto dei valori umani lo rende emozionato e sensibile; Léo

Ferré viene invece da una profondità ultramarina,

stellare, la sua tenerezza è violenta, quasi insopportabile,

la sua rabbia è divina, si misura coi grandi: inveisce

come Beethoven, come Rimbaud, affianco a Baudelaire e la sua

voce è la voce dell’altrove.

Brel è ora e subito, mangia e vomita i sentimenti, è

un nodo febbrile che non può esser rimandato, la forma

chiusa gli è congeniale perché non può

perdere tempo ad attardarsi nella riflessione sugli utensili,

ha altre priorità: deve respirare e urlare, bruciare

e fuggire, e se è costretto, per un’ora scarsa,

sotto i riflettori eccolo esplodere incontenibile fra musica

e parole. È l’inestricabile presenza della vita,

la permanenza del fiume.

La cascata è oggi perduta, ma resta il suo tuono, la

sua forza, la sua freschezza, il suono: ascoltatelo, può

cambiarvi la vita!

Alessio Lega

Alessio Lega

amoreanarchia@tiscalinet.it

|

I

borghesi

Col

cuore al calduccio e gli occhi nella birra

all’osteria «Adriana» di Montalant

con l’amico Giò-Giò e l’amico

Piero

ci bevevamo i nostri vent’anni.

Giò-Giò

si credeva Voltaire e Piero Casanova

e io... io che ero il più fiero... io... mi credevo

me!

E quando a mezzanotte passavano i notai

che uscivano dall’Hotel dei tre Fagiani

gli

mostravamo il culo, educatamente

e cantavamo:

I

borghesi sono come i porci

più invecchiano più rimbecilliscono

I borghesi sono come i porci

più invecchiano più sono (coglioni)...

Col

cuore al calduccio e gli occhi nella birra

all’osteria «Adriana» di Montalant

con l’amico Giò-Giò e l’amico

Piero

bruciavamo i nostri vent’anni.

Voltaire

ballava come un vicario, Casanova non osava...

e io... io che ero il più fiero... io...

ero sbronzo quasi come me stesso!

E quando a mezzanotte passavano i notai

che uscivano dall’Hotel dei tre Fagiani

gli

mostravamo il culo, educatamente

e cantavamo:

I

borghesi sono come i porci

più invecchiano più rimbecilliscono

I borghesi sono come i porci

più invecchiano più sono (coglioni)...

Col

cuore a riposo, gli occhi piantati a terra

al bar dell’Hotel dei tre Fagiani

col signor Giò-Giò e col signor Piero

fra notai ammazziamo il tempo.

Giò-Giò

parla di Voltaire e Piero di Casanova

e io... io che sono restato il più fiero... io...

parlo di me!

E quando a mezzanotte usciamo, signor commissario,

dalle parti dell’osteria «Adriana»

di Montalant

tutte

le sere dei mocciosi ci mostrano il culo

cantando:

«I borghesi sono come i porci»

(dicono, signor commissario)

«più invecchiano più rimbecilliscono

I borghesi sono come i porci

più invecchiano e più...»

L’ultima

cena

Alla

mia ultima cena

voglio rivedere i miei gatti

i miei cani e la riva de mare.

Alla mia ultima cena

voglio vedere i vicini

e qualche sconosciuto faccia le veci dei cugini.

E voglio che si beva un vino da messa

un vino stupendo, che si beva in Arbois

E voglio che si divori, dopo qualche sottana

la fagiana venuta dal Perigord.

Poi mi si porti sulla collina

a guardare gli alberi addormentati a braccia conserte.

E allora lancerò pietre contro il cielo

gridando «Dio è morto» per l’ultima

volta.

Alla

mia ultima cena

voglio rivedere il mio asino, i miei polli,

le mie oche, le mie vacche, le mie donne.

Alla mia ultima cena

voglio vedere quelle simpaticone

di cui fui maestro e re, che furono mie amanti.

Quando avrò nella panza di che annegare la terra

romperò il bicchiere per fare silenzio

e canterò urlando alla morte che avanza

le canzonacce sporche che inquietano le suore.

Poi mi si porti sulla collina

a guardare la sera che scende lenta in pianura.

E là, ancora in piedi, insulterò i borghesi

senza rimpianti o rimorsi, per l’ultima volta.

Dopo

la mia ultima cena

se ne vadano tutti a finire bisboccia

sotto un altro tetto.

Dopo la mia ultima cena

mettetemi seduto, solo come un re,

che accolga le vestali.

Nella pipa fumerò i ricordi d’infanzia

i sogni irrealizzati, i resti di speranza.

Non conserverò, per rivestire l’anima,

che l’idea d’un roseto, che il nome d’una

donna.

Poi guarderò la cima della collina

che danza, si dimena, finendo per soccombere

e nell’odore di fiori che presto si sentirà

io so che avrò paura... un’ultima volta.

|

|