|

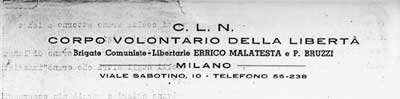

• 25 aprile 1945. I partigiani delle brigate anarchiche

«Bruzzi-Malatesta» occupano la sede della RAI, allora

EIAR, in corso Sempione a Milano. La Resistenza si fa Liberazione.

O quantomeno così si pensa.

• Gli anarchici e la Resistenza. C’entrano, dunque?

C’entrano eccome! C’entrano da molto prima della

guerriglia partigiana del ’43-’45. C’entrano

fin dal 1920, prima ancora che lo squadrismo si facesse governo

e poi regime. Gli anarchici erano, all’epoca, una componente

importante del movimento operaio. Il loro quotidiano, «Umanità

Nova», tirava cinquantamila copie, non molto meno del

socialista «l’Avanti» e del «Corriere

della Sera». Influenzavano in modo determinante l’Unione

Sindacale Italiana, che aveva centinaia di migliaia di iscritti

ed il cui segretario era per l’appunto un anarchico, Armando

Borghi. E anarchici erano molti leader sindacali dei marittimi,

dei ferrovieri, dei metalmeccanici, dei braccianti.

• Nulla da stupirsi se gli anarchici hanno resistito

o, meglio, se si sono attivamente opposti al fascismo fin dalle

sue prime manifestazioni. Erano incompatibili. Libertari per

definizione gli anarchici. Autoritario il fascismo. Egualitari

gli anarchici, disegualitario e gerarchico il fascismo. Rivoluzionari

gli anarchici, contro-rivoluzionario il fascismo. Gli anarchici:

«Né servi né padroni». Il fascismo

strumento di vecchi e nuovi padroni, ideologia di una servitù

di massa.

• Gli anarchici resistono anche con le armi in pugno

alla resistibile ascesa del fascismo. Gli Arditi del Popolo,

ex combattenti organizzati per l’autodifesa popolare,

sono essenzialmente appoggiati da anarchici e socialisti «massimalisti»

e osteggiati ufficialmente dai partiti socialista e comunista.

Gli Arditi si oppongono al terrorismo squadrista, spesso spalleggiato

dai carabinieri. E più di una volta mettono in fuga carabinieri

e fascisti. Come a Sarzana nel ’21. Come, sempre nel ’21,

a Parma. A Parma l’insurrezione popolare contro i fascisti

alza le barricate. Su una barricata, tenuta dagli anarchici,

c’è anche un giovanotto di Carrara, Ugo Mazzucchelli,

che ritroveremo vent’anni dopo a capo di una delle formazioni

partigiane anarchiche. Non è l’unico nome che ritorna,

in questa storia.

• Durante il ventennio continua senza tregua la lotta

antifascista degli anarchici. Sia in Italia sia all’estero,

in Francia soprattutto, dove emigrano a migliaia, per sfuggire

alla repressione. In Italia testimonia della resistenza anarchica

il numero dei loro confinati, ben superiore ai dati ufficiali

perchè i tribunali fascisti tendono a etichettare gli

anarchici come «comunisti».I libertari sono stati

da un quarto ad un terzo di tutti gli antifascisti passati per

il confino. Significativamente, gli anarchici non vennero mai

ufficialmente liberati dal confino. Neanche dal governo Badoglio.

Dal confino vennero dapprima liberati, nel luglio ’43,

i «moderati», poi i socialisti e i comunisti. I

più cattivi, gli anarchici, per lo più segregati

nell’isola di Ventotene, vengono trasferiti nel campo

di concentramento di Renicci d’Anghiari, in provincia

di Arezzo, dove erano rinchiusi i prigionieri di guerra slavi

e albanesi. L’otto settembre, tuttavia, i carcerieri se

la squagliano e anche gli anarchici sono liberi. Direttore delle

guardie a Ventotene è un certo Marcello Guida. Un’altro

nome che ritorna. Nel dicembre 1969 è questore di Milano.

È lui che, mentendo, dichiara suicida il defenestrato

Giuseppe Pinelli.

• Testimonianza della lotta antifascista degli anarchici

in Italia è anche la serie di attentati – purtroppo

falliti – al «Duce». Anteo Zamboni, Michele

Schirru, Angelo Sbardellotto, Gino Lucetti… Tutti uccisi.

Lucetti era un giovane carrarino. Da lui prese nome la prima

formazione partigiana libertaria attiva a Carrara.

• Anche nell’esilio i «fuoriusciti»

anarchici continuano la lotta contro il fascismo, soprattutto

a sostegno finanziario e logistico della resistenza interna.

Ma è anche di straordinario rilievo la partecipazione

di centinaia di esuli libertari italiani alla Guerra Civile

spagnola del 1936. Tra i primi, con la colonna Rosselli, ad

accorrere al richiamo della Rivoluzione sociale e della solidarietà

internazionale antifascista.

• Nell’estate – autunno del ‘43 si

formano in Alta Italia le prime formazioni partigiane contro

i tedeschi e i loro alleati fascisti della Repubblica di Salò.

È l’inizio della Resistenza intesa in senso stretto.

Una parte degli anarchici italiani, una parte minoritaria ma

consistente, non vi partecipa. Alcuni perchè non-violenti,

altri perchè non vogliono partecipare come comparse a

quella che ritengono una guerra tra potenze imperialistiche,

altri ancora perché nutrono un’estrema diffidenza

nei confronti di Fronti popolari e di formazioni militari a

egemonia comunista, dopo la drammatica esperienza spagnola ed

il suo scontro fratricida tra antifascisti.

• Al contrario, molti anarchici partecipano attivamente

alla lotta partigiana, sia sulle montagne sia nelle città.

Sono migliaia, ma per lo più in ordine sparso. Cioè

in modo non coordinato, sia per oggettive difficoltà

logistiche (dietro di loro non c’erano né gli Anglo-americani

né l’Unione Sovietica) sia per divergenze di opinioni

sulla strategia. Per la maggior parte gli anarchici aderiscono

individualmente o in piccoli gruppi alle formazioni partigiane

che facevano capo ai vari settori dell’antifascismo di

sinistra: Partito socialista, Partito comunista, Partito Repubblicano,

Giustizia e Libertà. Soprattutto confluiscono nelle Brigate

Garibaldi, di cui alcuni anarchici furono, un po’ paradossalmente,

comandanti.

Ad esempio: Italo Cristofoli, detto «Aso», in Carnia,

dove il primo nucleo della Garibaldi fu proprio costituito da

anarchici di Prato Carnico. Aso è morto nel ’44,

nel corso di un’azione partigiana contro le truppe tedesche.

Un’altro esempio: Emilio Canzi, a Piacenza. Canzi è

morto in uno strano incidente automobilistico qualche giorno

dopo la Liberazione. E poi, Cesare Fuochi, curiosamente commissario

politico a Imola.

• Un caso a parte è la formazione «Silvano

Fedi» di Pistoia, formazione autonoma e non caratterizzata

politicamente in modo esplicito ma costituita in gran parte

da libertari. La Fedi, che prendeva nome dall’anarchico

Silvano Fedi, morto nel ’44 in un agguato dai risvolti

non ancora chiariti, è la prima formazione partigiana

ad entrare in Pistoia liberata.

• Ci furono, poi, due casi notevoli di formazioni partigiane

dichiaratamente libertarie, seppure inquadrate in più

ampie formazioni non-anarchiche.

• Un caso è quello di Carrara, dove le formazioni

anarchiche (prima la «Lucetti», poi la «Schirru»

e la «Elio») operano nell’ambito delle «Garibaldi»,

seppure con notevole autonomia. Sono le formazioni predominanti

in Carrara e sulle Apuane. Principale esponente è quell’Ugo

Mazzucchelli che già abbiamo visto sulle barricate di

Parma.. Le formazioni libertarie carrarine non organizzano solo

la Resistenza contro il nazi-fascismo, ma anche – prima

e dopo la Liberazione – le strutture civili ed economiche

di base.

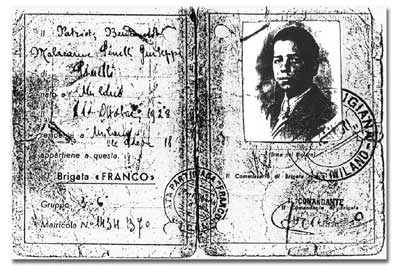

Tessera di appartenenza della

staffetta partigiana Giuseppe Pinelli, all'epoca sedicenne

• L’altro caso notevole è quello di Milano.

Qui si formano ed operano le Brigate «Bruzzi-Malatesta»,

inquadrate nelle formazioni socialiste Matteotti. Malatesta

è ovviamente il più famoso anarchico italiano,

morto al domicilio coatto nel 1932. Pietro Bruzzi è un

anarchico milanese, già volontario in Spagna, fucilato

dai tedeschi nel ‘44. Le brigate Bruzzi-Malatesta, forti

di un paio di centinaia di combattenti, operano sia a Milano

sia nel Pavese sia nelle valli bresciane. Hanno un ruolo di

rilievo in diverse clamorose azioni partigiane, come la liberazione

dei prigionieri di Villa Triste, centro di detenzione e tortura

della famigerata «banda Koch», talmente crudele

da essere invisa perfino a tedeschi e repubblichini.

Nel frattempo si organizzano anche scioperi nelle fabbriche

cittadine.

Il 25 aprile del ’45 le Bruzzi-Malatesta occupano le fabbriche

Carlo Erba, per impedirne la distruzione da parte dei tedeschi

in fuga; prendono sotto controllo il raggio politico del carcere

de S. Vittore e partecipano all’occupazione dell’EIAR

(la RAI di oggi) in corso Sempione.

Anche Giuseppe Pinelli, allora sedicenne, fa parte, come staffetta

partigiana, delle Bruzzi-Malatesta. Ventiquattro anni dopo...

Vi ricordate il 15 dicembre del ’69? Vi ricordate del

prefetto Marcello Guida? Il fascismo non è finito nel

’45.

Gli

anarchici nella Resistenza 1943 – 1945

(VHS,

colore, 42 minuti, 14,00 Euro)

Quando

nella primavera del 1945 l’insurrezione dilaga in

tutto il Nord Italia, gli anarchici, già protagonisti

nei primi anni Venti della resistenza popolare a uno squadrismo

che sta per farsi regime, poi del confino, del «fuoriuscitismo»

e della tragica esperienza della rivoluzione spagnola,

sono ancora una volta armi in pugno contro il fascismo.

Dopo l’8 settembre 1943 in tutto il centro-nord

si costituiscono le prime bande, poi diventate formazioni

autonome in alcune aree o parte integrante delle organizzazioni

militari costituite dalle varie forze antifasciste: Brigate

Garibaldi, Matteotti, Giustizia e Libertà…

Questo ventennio di resistenza, che parte dagli Arditi

del Popolo e arriva a quei partigiani che non si sono

fermati il 25 aprile 1945, viene così raccontato

attraverso immagini e filmati d’epoca (come un comizio

di Errico Malatesta del 1920 o l’entrata dei partigiani

a Milano nell’aprile 1945) e attraverso le testimonianze

originali di partigiani anarchici attivi in diverse regioni

del Nord Italia. Un racconto collettivo da cui emerge

chiara la passione che ha mosso questi uomini e queste

donne, per i quali la lotta partigiana era vissuta non

come una semplice opposizione armata a un regime liberticida

ma come l’inizio di una rivoluzione sociale.

La

videocassetta è ancora disponibile e la si può

richiedere tramite c/c postale n. 14039200 intestato al

Centro Studi Libertari, C.P. 17005, 20170 Milano

|

|