È evidente

che l’opera di Kafka non possa essere ridotta a una

dottrina politica, di qualunque tipo essa sia. Kafka non produce

discorsi, crea personaggi e situazioni, e nella sua opera

esprime sentimenti, atteggiamenti, un modo di sentire. Come

affermava Lucien Goldmann, il mondo simbolico della letteratura

è irriducibile al mondo discorsivo delle ideologie,

l’opera letteraria non è un sistema concettuale

astratto, come lo sono le dottrine filosofiche o politiche,

bensì creazione di un universo immaginario concreto

di personaggi e di cose.

E tuttavia, ciò non proibisce di esplorare i passaggi,

le connessioni, i legami sotterranei tra il suo spirito antiautoritario,

la sua sensibilità libertaria, le sue simpatie socialiste,

da un lato, e i suoi scritti principali, dall’altro.

Essi rappresentano vie di accesso privilegiate a quello che

potrebbe chiamarsi il suo paesaggio interiore.

Le inclinazioni socialiste di Kafka si manifestano ben presto:

secondo il suo amico di gioventù e compagno di studi

liceali Hugo Bergmann, il giovane Kafka portava, per rendere

manifeste le proprie opinioni, un garofano rosso all’occhiello.

La loro amicizia si era un po’ raffreddata durante l’ultimo

anno di liceo (1900-1901), perché “il suo

socialismo e il mio sionismo erano troppo forti”.

Di che socialismo si tratta? Diverse testimonianze di contemporanei

fanno riferimento alle simpatie che Kafka nutriva per i socialisti

libertari cechi. È in questa direzione, dunque, che

si devono orientare le ricerche, se si vuol conoscere il tipo

di socialismo “troppo forte” (secondo

Bergmann) del giovane Kafka.

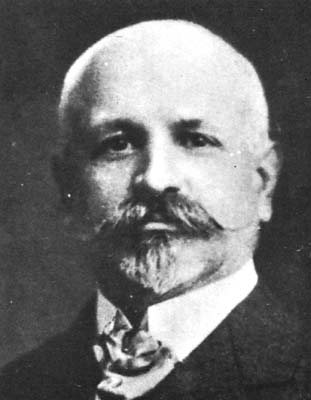

Max

Brod, amico e biografo di Kafka

Max

Brod, amico e biografo di Kafka

Simpatie libertarie

Simpatie libertarie

Tre testimonianze di connazionali suoi contemporanei documentano

le simpatie nutrite da Kafka per i socialisti libertari cechi,

e la sua partecipazione ad alcune delle loro attività.

All’inizio degli anni Trenta, Max Brod raccoglie alcune

informazioni da uno dei fondatori del movimento anarchico

ceco, Michal Kacha. Hanno a che vedere con la presenza di

Kafka alle riunioni del Klub Mladych (Club dei giovani), un’organizzazione

libertaria, antimilitarista e anticlericale, frequentata da

diversi scrittori cechi.

La seconda testimonianza è quella dello scrittore anarchico

Michal Mares, che aveva conosciuto Kafka per strada (erano

vicini di casa). Secondo Mares, Kafka aveva partecipato, accogliendo

il suo invito, a una manifestazione contro l’esecuzione

di Francisco Ferrer, l’educatore libertario spagnolo,

nell’ottobre 1909. Nel corso degli anni 1910-12, avrebbe

assistito ad alcune conferenze anarchiche sull’amore

libero, sulla Comune di Parigi, sulla pace e contro l’esecuzione

del militante libertario parigino Liabeuf.

Il terzo documento è rappresentato dai Colloqui

con Kafka (1951) di Gustav Janouch. Questa testimonianza,

che fa riferimento agli scambi avuti con lo scrittore praghese

durante gli ultimi anni della sua vita (a partire dal 1920),

mostra come le simpatie di Kafka per i libertari fossero ancora

vive. Non soltanto definisce gli anarchici cechi “molto

gentili e molto simpatici”, “così

gentili e tanto amabili che non si può non credere

a tutto quel che dicono”, ma le idee politiche

e sociali che egli esprime in queste conversazioni sono ancora

fortemente segnate dalla corrente libertaria.

Non si tratta, in alcun modo, di dimostrare una pretesa “influenza”

degli anarchici praghesi sugli scritti di Kafka. Al contrario,

fu lui, muovendo dalle proprie esperienze e dalla sua sensibilità

antiautoritaria, a scegliere di frequentare, per qualche anno,

le attività di quegli ambienti (e di leggerne alcuni

dei testi). Non vi sarebbe nulla di più erroneo, infatti,

che credere che Kafka abbia voluto trascrivere le proprie

simpatie libertarie nella sua opera letteraria.

Se tra quest’ultima e le prime vi è come un’“aria

familiare”, è perché entrambe riflettono

un che di fondamentale, un atteggiamento esistenziale, un

tratto essenziale del suo carattere. È lui stesso a

definirlo, questo tratto, non senza una certa inflessibile

durezza, una sincerità impietosa, in una lettera alla

fidanzata Felice Bauer del 19 ottobre 1916: “Io,

che spessissimo ho mancato d’indipendenza, ho una sete

infinita di autonomia, d’indipendenza, di libertà

in ogni direzione […]. Qualsiasi legame che non sia

io stesso a creare, è privo di valore, mi impedisce

di andare avanti, lo odio, o sono molto vicino ad odiarlo”.

Un’infinita sete di libertà in ogni direzione:

non si potrebbe meglio descrivere il filo rosso che attraversa

tanto la vita quanto l’opera di Kafka (e soprattutto

quella del periodo inauguratosi nel 1912), e che conferisce

loro una straordinaria coerenza, malgrado la loro tragica

incompiutezza.

Effettivamente, un antiautoritarismo di ispirazione libertaria

attraversa l’insieme dell’opera narrativa di Kafka,

in un movimento di “spersonalizzazione” e crescente

reificazione dell’autorità paterna e personale

nell’autorità amministrativa e anonima. Non si

tratta di una qualche dottrina politica, ma di un modo di

sentire e di una sensibilità critica, la cui arma principale

è l’ironia, l’umorismo, quell’umorismo

nero che è “una rivolta suprema dello spirito”

(André Breton).

Francisco

Ferrer, pedagogista anarchico spagnolo

Verso la critica degli apparati di potere

Verso la critica degli apparati di potere

I primi racconti di Kafka, La condanna e La

metamorfosi, che risalgono al 1912, mettono in scena

l’autorità patriarcale, o, per riprendere un

commento di Milan Kundera in proposito, il “totalitarismo

famigliare”.

Il romanzo incompiuto America (1912-14), fortissima

critica della civiltà industriale capitalista, è

un’opera di transizione: vi sono ancora presenti figure

di stampo patriarcale, ma si vede già apparire il potere

delle strutture gerarchiche. La grande svolta verso la critica

degli “apparati” di morte anonimi è rappresentata

dal racconto Nella colonia penale, scritto poco dopo

America. Nella letteratura universale pochi sono

i testi che presentano l’autorità con un volto

tanto ingiusto e mortifero. Non si tratta del potere di un

singolo individuo (i comandanti, vecchi e nuovi, della colonia

non hanno che un ruolo secondario nel racconto), bensì

di quello di un meccanismo impersonale.

Il contesto del racconto è quello del colonialismo

francese. Gli ufficiali e i comandanti della colonia penale

sono francesi, mentre gli umili soldati, i portuali, le vittime

che devono essere giustiziate sono “indigeni”

che “non capiscono una sola parola di francese”.

Un soldato “indigeno” è condannato

a morte da ufficiali la cui dottrina giuridica riassume in

poche parole la quintessenza dell’arbitrarietà:

“Non si deve mai mettere in dubbio la colpevolezza!”.

La sua esecuzione deve essere compiuta tramite una macchina

da tortura che, trapassandolo con aghi, scrive lentamente

sul suo corpo: “Onora i tuoi superiori”.

Il personaggio centrale del racconto non è né

il viaggiatore che osserva gli eventi con muta ostilità,

né il prigioniero, che non reagisce affatto, né

l’ufficiale che presiede all’esecuzione, né

il comandante della colonia. È la macchina stessa.

Tutto il racconto ruota intorno a questo sinistro apparato

(Erpice), che emerge sempre più, nel corso

della spiegazione molto dettagliata che l’ufficiale

ne dà al viaggiatore, come un fine in sé.

L’Erpice non è fatto per giustiziare l’uomo,

è piuttosto quest’ultimo a essere lì per

l’apparecchio, per fornirgli un corpo sul quale possa

scrivere il suo capolavoro estetico, la sua sanguinosa iscrizione

illustrata da “molti florilegi e abbellimenti”.

L’ufficiale stesso non è un che un servitore

della macchina e, infine, si sacrifica anch’egli a questo

Moloch insaziabile.

A quale concreta “macchina di potere”,

a quale “apparato d’autorità”

sacrificatore di vite umane, pensava Kafka? Nella colonia

penale è stato scritto nell’ottobre 1914,

tre mesi dopo lo scoppio della prima guerra mondiale.

Kafka

assieme alla fidanzata Felice Bauer

Kafka

assieme alla fidanzata Felice Bauer

La natura alienante dello Stato

La natura alienante dello Stato

L’ispirazione antiautoritaria è inscritta nel

cuore dei grandi romanzi di Kafka, Il processo e

Il castello, che ci parlano dello Stato (che sia

nella forma dell’“amministrazione” o della

“giustizia”) come di un sistema di dominio impersonale,

che schiaccia, soffoca o uccide i singoli individui. Si deve

ricordare che Kafka non descrive, nei suoi romanzi, Stati

“d’eccezione”: una delle idee principali

(di cui è manifesta la vicinanza con l’anarchismo)

suggerite dalla sua opera è quella della natura alienata

e oppressiva dello Stato “normale”, legale e costituzionale.

Fin dalle prime righe del Processo, è detto

chiaramente: “K. viveva pur in uno Stato di diritto

(Rechstaat), la pace regnava ovunque, erano in vigore tutte

le leggi, chi osava dunque assalirlo in casa sua?”.

Come i suoi amici, i libertari praghesi, egli sembra considerare

qualsiasi forma di Stato, lo Stato in quanto tale, una gerarchia

autoritaria e liberticida.

Una tale interpretazione “critica”, beninteso,

è in flagrante contraddizione con le numerose letture

metafisiche che della rassegnazione di fronte alla “condizione

umana”, in ciò che essa ha di più atemporale,

fanno l’oggetto dei romanzi di Kafka. In un saggio sullo

scrittore, pubblicato nel 1953, Theodor Adorno aveva già

chiuso i suoi conti con questo genere di argomento: “Il

tono della sua opera è quello dell’estrema sinistra;

riducendolo all’eterno umano, già lo si tradisce

in maniera conformista”. Questa nota polemica merita

un commento. Non parla di un messaggio, di una dottrina o

di una tesi, ma di un tono, nel senso musicale del termine.

È poco probabile che Adorno abbia avuto conoscenza

delle testimonianze sulle simpatie libertarie di Kafka. Dunque,

è attraverso una lettura immanente dei testi letterari

che egli giunge a tale conclusione.