|

riflessioni

Acqua e potere

Acqua e potere

L’aumento del numero e della concentrazione della popolazione

unito all’aumento dei consumi hanno fatto si che ci siano

vasti territori del pianeta con un bilancio idrico negativo

anche in presenza, come si riscontra in alcuni casi, di una

ragionevole disponibilità d’acqua a livello locale.

La gestione dell’acqua appare oggi uno degli obiettivi

economico e “strategico” di principale interesse

a livello globale ed il problema della sua disponibilità

è oggetto di una grande strumentalizzazione. Attraverso

la segnalazione delle terrificanti condizioni riscontrabili

in molti paesi poveri, delle carenze distributive e delle momentanee

siccità dei paesi ricchi si tende, infatti, ad avvalorare

soluzioni nocive per gli interessi delle comunità.

Con l’acqua si costituisce profitto sia attraverso la

sua vendita, sia con un uso per la produzione di merci; l’agricoltura

industrializzata e l’industria necessitano di sempre maggiori

forniture per l’aumento dei consumi per unità di

prodotto e per il costante incremento della produzione.

I grandi monopoli hanno dunque bisogno di assicurarsi risorse

a basso costo e si comportano esattamente come nel caso del

petrolio: tentando una gestione diretta e gratuita della risorsa.

L’accaparramento delle risorse è indispensabile

per l’aumento dei profitti e l’ipotesi che esse

possano scarseggiare nel prossimo futuro sollecita un controllo

più stretto, ben oltre le predicate regole del libero

mercato, delle risorse stesse.

Ad esempio nell’area di una tra le più grandi riserve

di acqua del mondo sita al confine tra Argentina, Brasile e

Paraguay sono da tempo presenti contingenti dell’esercito

statunitense con l’obiettivo formale di una non meglio

chiarita lotta al terrorismo e, come evidenziato dall’inchiesta

del governo di quel paese dopo l’11 settembre, fu anche

ipotizzata una occupazione di quell’area.

La strategia delle grandi aziende si può sintetizzare

nell’obiettivo di usufruire per ultime, indipendentemente

da ogni interesse comune, della disponibilità di ciascuna

risorsa. Dunque nell’ottica aziendale non è un

problema che la distribuzione dell’acqua sia iniqua e

non sufficiente a gran parte della popolazione planetaria, è

invece un problema il controllo della risorsa necessaria ad

alimentare la propria produzione.

Il mercato globale è controllato da circa duecento

grandi gruppi di aziende, in continuo accorpamento. A nessuno

di questi soggetti importa nulla che non vi sia disponibilità

d’acqua potabile per più di un miliardo di persone,

che si possa morire di sete, che i consumi medi di un abitante

di un paese ricco possono essere cinquecento volte superiori

a quelle di un paese povero. Tutti sono però interessati

a garantirsi le risorse per sostenere la propria produzione.

La strategia degli stati si appiattisce su quella delle grandi

aziende, i cui interessi determinano le politiche nazionali

e subissano i poteri locali. Poteri più lontani, invisibili,

lontani dai cittadini, sempre meno controllabili gestiscono

le istituzioni. Esemplificativa è l’azione dell’Unione

europea da anni maggiormente impegnata a difendere gli interessi

di grandi produzioni (si veda le posizioni prese sui brevetti

dei software, il sostegno alle colture geneticamente modificate,

le norme che limitano la produzione artigianale e locale) che

a rispondere alla richiesta di benessere e di autonomia culturale

e sociale dei suoi cittadini.

Ma la strategia delle aziende e degli stati è conflittuale

con il benessere delle persone: infatti la salute delle produzioni

e delle comunità locali è connesso, più

che alla disponibilità, alla possibilità di accesso

diretto all’acqua e la mancanza di tale condizione inibisce

ogni autonomia e benessere.

La gestione dell’acqua, così come praticata diffusamente,

dunque, è (come lo è stato in passato) un ulteriore

strumento per aumentare il potere di pochi su molti, per soggiogare

comunità e metterle in uno stato di sofferenza proprio

in ragione del modello che si vuole applicare.

Gli abitanti di una megalopoli hanno ridotte possibilità

di sopravvivere se non utilizzando l’acqua che viene fornita

loro dagli enti di gestione delle reti idriche; l’impossibilità

di accedere direttamente alla risorsa da parte degli individui

e la concentrazione della domanda garantisce enormi profitti,

facilita la costituzione di monopoli, costringe alla dipendenza

per un bene primario.

In questo contesto, quindi, fermarsi all’enunciazione

che l’acqua è un bene comune ed alle richieste

di garanzie per il mantenimento (ove sussista) di tale condizione

senza mettere in discussione il modello insediativo e produttivo

appare limitativo.

Prima della diffusa affermazione del modello globale, quando

ancora numerose comunità avevano una propria autonomia

e proprie modalità di vita, i rapporti con il bene acqua

erano diversi nei diversi luoghi. Gli insediamenti, la produzione,

gli usi, il numero degli abitanti erano adattati alla disponibilità

di acqua. Anche i sistemi di prelievo (e quindi le quantità

prelevate) erano direttamente connessi con la capacità

delle risorse di rinnovarsi.

Dal recupero delle brine notturne per i territori aridi, alla

attenta utilizzazione delle acque di pioggia, tutta la cultura

dei popoli era volta alla comprensione delle disponibilità

di acqua. Gli insediamenti erano attenti a non danneggiare le

risorse, a collocarsi nei luoghi più adatti per accumulare,

indirizzare ma non inibire l’uso dell’acqua; l’ambiente

era attentamente capito e, per esempio, anche una piccola depressione

diveniva un sito particolare dove di acqua era abbondante per

le modalità di uso praticata.

Comunità di individui hanno vissuto in condizioni diverse

solo in ragione di una diversa disponibilità e tipologia

di risorse. Oggi il modello è unico; si basa sul superamento

di queste strette relazioni, sulla possibilità tecnica

di prelevare maggiori quantità, sull’annullamento

delle differenze.

È necessario ripristinare una relazione diretta tra comunità,

individui e risorse e quindi diversificare i comportamenti in

ragione della loro presenza e disponibilità. Questo è

il primo passo per garantire la conservazione degli ecosistemi

e per sottrarsi ad un potere che diviene sempre più forte

quanto maggiori sono le necessità e i desideri delle

comunità e degli individui che può gestire.

Il rapporto tra risorse ed autonomia delle comunità è

strettissimo; e l’organizzazione attualmente proposta

è autoritaria, centralizzata e fondata sulla sua indispensabilità

per permettere il livello di consumo imposto. Non per nulla

l’artificializzazione dei sistemi è così

strumentalmente sostenuta: più i sistemi sono artificiali,

più sono necessari infrastrutture e servizi per l’uso

dei sistemi, meno le comunità possono accedere direttamente

alle risorse anche quando, come nel caso dell’acqua, si

tratta del più indispensabile e comune patrimonio.

testimonianze

La dimensione positiva della trasformazione

La dimensione positiva della trasformazione

Gran parte delle oasi sono sostenute da un impianto antropico.

Sistemi complessi costruiti partendo da una condizione morfologica

favorevole, ad esempio una depressione o il letto di un wadi,

nelle quali sia presente una maggiore capacità di ritenere

le acque.

Per le oasi di sabbia il primo elemento che sostiene la presenza

delle oasi è la difesa dalla sabbia ottenuta aumentando

l’altezza, con la continua aggiunta di rami di palma sui

crinali, delle dune esistenti; ad esse è affidato il

compito di proteggere l’avvallamento dalle sabbie portate

dal vento e di ampliare il bacino di raccolta dell’acqua

piovana.

Il secondo è l’impianto di palmeti: essi, nonostante

consumino acqua per la loro crescita, permettono una significativa

riduzione della evaporazione delle acque raccolte e collaborano

al mantenimento dell’umido.

A questi due principali elementi, secondo le situazioni e le

culture, si possono aggiungere sistemi di dighe (utili per indirizzare

i flussi delle acque di pioggia –intense ed episodiche-

verso i luoghi prescelti per la raccolta) o la costruzione di

foggara, canali sotterranei connessi con pozzi alla superficie

che raccolgono le acque sotterranee e nei periodi di siccità

condensano l’umidità dell’area.

La struttura delle oasi è quindi un sistema artificiale

che va in direzione totalmente contraria a quella in cui vanno

normalmente le trasformazioni umane. Esse infatti hanno un segno

marcatamente positivo: perché aumentano la diversità

del sistema in cui si inseriscono, perché non danneggiano

le risorse esistenti, perché contribuiscono a segnare

un miglioramento del benessere delle persone.

Ma a queste strutture corrisponde un sistema di utilizzazione

che ad esse si adatta. Se vi è una disponibilità

significativa di acqua le oasi sono accompagnate da sistemazioni

agricole diffuse, se l’acqua è ridotta rimangono

piccoli palmeti.

Se le oasi sono grandi ed agricole, vicino ad esse si collocano

insediamenti stabili che non occupano mai le parti basse, gli

avvallamenti, solitamente più ricchi di acqua, e partecipano

attivamente al sistema. La raccolta delle feci secche e dei

rifiuti organici sono utili per la concimazione e l’arricchimento

biologico dei suoli; il recupero delle acque utilizzate serve

ad umidificare i terreni. La dimensione degli insediamenti è

definita dalla dimensione dell’oasi e dalla capacità

produttiva della stessa.

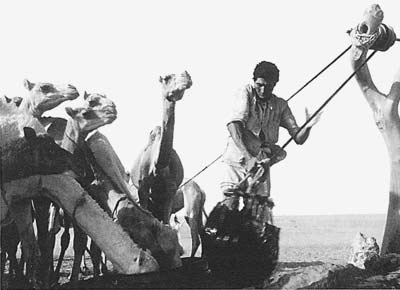

Ben diversa è la soluzione attuata nel caso di oasi con

poca acqua e senza agricoltura. Queste sono utilizzate da popolazioni

nomadi, allevatori che non permangono sul medesimo territorio

a lungo, che utilizzano le poche risorse presenti nel deserto

raccogliendole in superfici molto estese al fine di non fare

divenire insostenibile il loro carico su ambiti troppo ristretti.

Sono popolazioni strutturate proprio sui loro animali: un insediamento

tuareg è fatto di tende tessute da lane di cammello,

così come i tappeti (pavimenti delle abitazioni), e di

peli di cammello sono fatte le corde; non hanno bisogno che

di pochi bastoni che portano con loro. Il cammello è

il mezzo di trasporto e fornisce prodotti alimentari (latte

e derivati, ma non viene macellato in quanto la carne avrebbe

un costo ambientale insostenibile) e combustibili. I pascoli

degli animali sono infiniti perché poveri e le oasi utilizzate

per ridotti periodi onde permetterne la ricomposizione della

risorsa.

Due sistemi diversi caratterizzati dalla chiusura dei cicli

dall’integrazione tra insediamenti produzione e risorse

e dalla grande attenzione a trovare modalità di uso che

non esauriscano le risorse stesse.

Un interessante punto di riflessione, un esperienza significativa

in un ambiente estremo, il deserto, caratterizzata da una accortezza

nel trasformare che dovrebbe essere patrimonio delle scelte

contemporanee in ragione di una estrema alterazione ambientale

del pianeta.

osservazioni

sulla contemporaneità

Le origini

Le origini

Nonostante tutte le dichiarate buone intenzioni delle società

contemporanee a proposito della necessità di migliorare

le condizioni ambientali del pianeta, risulta evidente, visti

i risultati, che vi è qualcosa che contrasta le buone

intenzioni.

Anche ad una rapida analisi appare il ruolo svolto da una educazione,

diffusa in particolare in alcuni popoli, che vede l’ambiente

come uno strumento per permettere ai singoli individui di ottenere

obiettivi di potere, di ricchezza e attraverso questi di benessere.

Tale profonda educazione trova le sue radici nella Bibbia e

negli aberranti rapporti tra uomo e natura che in essa si rileggono.

La natura è un mezzo di scambio: per gran parte sono

terre divise o da dividere, bestie da sacrificare per chiedere

favori alla divinità, risorse private o da privatizzare

(in particolare acqua).

Un rapporto di totale sfruttamento che vede l’uomo al

di sopra e non dentro il sistema ecologico, che lo utilizza

ma, nonostante questo atteggiamento, ne è anche il conservatore.

Nel diluvio, nonostante “le colpe” siano degli uomini

e siano punite tutti gli animali e i vegetali (si salvano le

specie ma non gli individui), è proprio l’uomo

strumento di salvezza (e non di distruzione).

Le colpe degli uomini si riversano sulla natura perché

essa è a disposizione. E mai una parola di riguardo,

mai il piacere di una osservazione non interessata, la meraviglia

di un fenomeno naturale (che non fosse mezzo divino per impaurire

o glorificare).

Nulla di male se non fosse considerato il testo sacro da centinaia

di milioni di persone tra le più potenti del mondo

Tetti

Tetti

Durante l’estate diversi uragani hanno interessato la

Florida. Oltre a danni per miliardi di dollari vi sono stati

decine di morti. Gran parte di queste morti sono avvenute in

insediamenti in riva al mare, dove migliaia di famiglie vivono

in roulotte e case mobili. I nuovi poveri. Ma anche abitazioni

stabili sono state distrutte, così come sono stati scoperchiati

alberghi e distrutti ospedali.

Gli uragani sono terribili, è vero; ma come le costruiscono

le case da quelle parti? E dato che ogni estate hanno uno o

più uragani quali sono state le misure che mettono in

atto oltre a quelle di allontanarsi quando avvertiti dal satellite

dell’avvicinamento dell’uragano?

Un abitante di una casa fissa: “sentivo il vento che strappava

i chiodi dal tetto mentre le pareti tremavano”.

Finalmente

Finalmente

Finalmente Milano avrà i suoi grattacieli. Era tempo.

Nella gara planetaria tra gli edifici più alti l’Italia

è sempre stata fuori, ma tra le sue città Milano

è quella che più intensamente ci ha tentato in

passato ma da tempo anch’essa ha dovuto soggiacere ad

una popolazione freddina nei confronti di tali prodotti.

Ed oggi… finalmente! Se ne sentiva il bisogno. E si sentiva

il bisogno di avere una grande firma; un architetto vero. E

quale è il più vero di tutti se non quello che

ha progettato il “monumento dei monumenti” contemporaneo,

le due nuove torri di New York negli Stati Uniti d’America.

“È un progetto che lascerà un segno nella

storia” (dice il presidente della Fiera di Milano), è

la dimostrazione del nuovo rinascimento lombardo (sostengono

il presidente della Regione e il sindaco della Città).

Certo, tre grattacieli di 218, 185 e 170 metri, ovvero il doppio

del Duomo e del grattacielo Pirelli, lasceranno il segno.

E forse sarà così forte da fare dimenticare, nel

tempo, la speculazione che ha motivato lo spostamento della

fiera, gli enormi profitti derivanti dalla rivalutazione delle

aree e dalla costruzione e vendita degli edifici e forse sarà

così forte da fare dimenticare questo atto di sudditanza

culturale verso un modello assolutamente estraneo alla cultura

del nostro paese e forse, ma forse, sarà così

forte da fare dimenticare quest’omaggio ignorante al progettista

prescelto ed alle idee demagogiche e populiste che egli si pregia

di interpretare.

Fuori tema

Fuori tema

Intorno al problema della clonazione hanno espresso parere

in tanti. “Ci risiamo – è l’incipit

dell’articolo di U. Galimberti su di un quotidiano del

12 agosto a proposito della clonazione umana – con i progressi

della scienza e l’impaccio dell’etica che, nell’età

della tecnica, diventa pat-etica, perché si trova ad

affrontare i problemi che i suoi principi, formulati in epoca

pre-tecnologica, non avevano assolutamente previsto”.

La ricerca sulle clonazioni, così come tutte le ricerche

sostenute da interessi economici e militari, vanno avanti per

la loro strada indipendentemente dalle seppur interessanti riflessioni.

Nessuno a noi, perfidi, ci può rassicurare che alcuni

gruppi di ricerca meno appariscenti abbiano già fatto

l’inimmaginabile.

La ricerca ci pone di fronte a dei problemi, oggi etici vista

la sperimentalità delle attività, che in futuro

diverranno etici e pratici (pensate alla sola possibilità

di scegliere di clonare Pio duodecimo piuttosto che Giovanni

vigesimoterzo) che non possono essere solo interpretati/constatati

ma sui quali va espressa una effettiva e concreta opposizione.

Ed allora non appare sufficiente l’elaborazione di Galimberti

(“Senza meta e senza punti di partenza e di arrivo che

non siano punti occasionali, l’etica del viandante, che

non conosce il suo avvenire, può essere il punto di riferimento

di un’umanità a cui la tecnica ha consegnato un

futuro imprevedibile, e che quindi non può riferirsi

alle etiche antiche, la cui normatività guardava al futuro

come a una ripresa del passato, perché il tempo era iscritto

nella stabilità dell’ordine naturale”) quando

la ricerca è in mano a ricercatori di profitti che usano

strumentalmente tecnici e scienziati che non hanno consapevolezza

di quello che scaturirà dal loro agire, che non si chiedono

chi e come utilizzerà i loro prodotti, e che per la loro

deresponsabilizzazione, nonostante sostengano il contrario,

non hanno quale obiettivo del loro lavoro il benessere dell’umanità.

A meno di voler partecipare a quell’esteso dibattito internazionale

su etica e tecnica, costruito volutamente “fuori tema”

quasi a rassicurare l’umanità del fatto che la

ricerca si pone dei problemi che esulano l’interesse per

i profitti.

Dubbi

Dubbi

È capitato di acquisire un numero del 1995 di Controspazio,

storica rivista di architettura, contenente una monografia sulla

struttura della Fiat (SATA) di Menfi.

Diversi articoli, un frullato di frasi di cui si estrapolano

a titolo esemplificativo alcune di quelle che riguardano le

relazioni con l’ambiente: “lo spazio dell’industria

è, al contrario, il risultato di molti saperi, di molte

gerarchie…”; “il progetto di Melfi fotografa

un momento storico in cui l’impatto ambientale come rapporto

con il sito (fisico e antropizzato), diventa “vincolo”,

ma anche “materia” del progetto, quasi misurando

il tempo e le sue ironie, in un luogo che non è molto

distante dai Sassi di Matera (diverse decine di chilometri N.d.R.)

e dalle sue utopie comunitarie”; “dalla distesa

delle colline e dei campi in cui è collocato il complesso,

ai prati e alle aiuole che circondano gli edifici…tutto

concorre a definire una sensazione di spazio disponibile”;

“è però da sottolineare che la realizzazione

ottimale dell’inserimento nell’ambiente richiede

interventi di infrastrutturazione, strade ferrovie, trasporti…”;

“il gigante “fabbrica” perde la sua aggressività

potenziale nel confronto con il sistema collinare che lo affronta,

si fa collina esso stesso, anzi altopiano, piccolo acrocoro

trae dall’ambiente naturale, ma anche dei piccoli manufatti

rurali di antica tradizione, il proprio colore”.

Ora, lasciando da parte il commento sul linguaggio aulico-confuso

tipico dei critici dell’architettura, considerando comunque

la “marchetta”, ipotizzando pure una limitata conoscenza

tecnica-terminologica delle questioni ambientali, il dubbio

che ci si pone è: ma gli estensori degli articoli hanno

mai visto i centinaia di migliaia di metri cubi costruiti in

un’area industriale di quattro chilometri per tre, inserita

in una vasta vallata senza insediamenti senza porre alcuna attenzione

al paesaggio, agli ecosistemi, alle qualità ambientali

e sociali presenti cancellando tutti i segni e le morfologie

del territorio?

Ed un altro: i nostri contemporanei vedono il mondo a questa

maniera, senza alcuna capacità di giudizio critico, o

lo fanno solo in alcune preoccupanti condizioni?

Passato

Passato

Il passato è una gran cosa. Tranquil-lizzante perché

se ne conoscono gli esiti, commovente per quel suo struggere

sulle tragedie e sui luoghi, stabile perché nel ritornarvi

non si è modificato, disponibile alle infinite variazioni

degli stati d’animo della contemporaneità.

Il passato è anche il luogo di certo estraneo alle logiche

imperanti; non che non sia stato governato da logiche altrettanto

brutali, ma sono state comunque diverse.

Può essere il luogo di modelli sociali, insediativi,

comportamentali non più praticati e che spesso mostrano

potenzialità che, se perseguite, avrebbero portato altrove.

Il passato è quindi anche il luogo del futuro possibile

di un diverso essere.

È in sintesi un altro territorio non governato da medesimi

criteri del modello globale. In un mondo uniformato dal mercato

al modello unico il passato appare come la Polinesia per Gauguin.

Ma il passato non è solo uno spazio mentale. Vi sono

ancora luoghi che sono ritenuti vivere nel passato, piccoli

luoghi che molti, seppur involontariamente, partecipano a mantenere.

Sono luoghi della quotidianità, della parola, della riflessione,

della pratica artigianale e sono luoghi geografici che per caso,

per scelta, per necessità non rispecchiano completamente

i dettami diffusi.

La società contemporanea ha mostrato un grande interesse

per il futuro. È stato ed è territorio di conquista

di tutti i fabbricanti di merci, è lo scenario inventato

e fittizio per sostenere la vendita di prodotti, è una

dimensione oggi saldamente in mano al mercato e molto ma molto

lontana dal desiderio degli individui.

Ogni definizione diversa del futuro di quella che viene definita

dal modello assume valenze di antico, di permanenza del passato.

Il futuro del modello non mantiene nulla del passato, mentre

il futuro degli uomini non può che mantenere modalità

che con l’uomo hanno a che fare e quindi con il suo passato.

In tale maniera il passato è il carattere fondativo di

un modello di futuro lontano da quello che il modello diffuso

tende a praticare.

Il passato, e non la vetero nostalgia, è il luogo del

presente che si oppone alle soluzioni praticate.

Tutti al mare

Tutti al mare

Mi è recentemente capitato di trovarmi su di un autostrada

toscana una domenica di luglio.

Sulla corsia che dall’interno porta verso il mare una

fila di autoveicoli in leggero movimento: trenta, quaranta chilometri

di fila.

Tutti al mare. Ore di fila in autostrada, ore per cercare parcheggio

e ombrelloni, spiagge affollate, ristoro costoso e stracolmo,

mare inquinato, ore di fila per tornare.

Conosco questi posti dagli anni cinquanta: non c’era l’autostrada,

non si andava al mare ogni fine settimana.

Nei giorni festivi ci si riuniva al fresco di alberi, con bevande,

chiacchiere, rimproveri delle madri, giochi [al di là

di una diffusa indigenza] in luoghi piacevoli, noti, affettuosi.

Quasi certamente il principale meccanismo che “costringe”

le persone a soddisfarsi nell’andare al mare nelle suddette

condizioni, negando pregiudizialmente ogni possibilità

a trovare benessere nello stare è la qualità delle

residenze.

Orribili. Orribili proprio in quei caratteri che le rendevano

piacevoli.

Palazzine o case con giardinetti, tutte con molti bagni, molti

spazi coperti, con nessun rapporto con la natura e con una capacità

propria di ridurre le relazioni tra gli individui.

Del resto le abitazioni sono così anche perché

il fine settimana si può scappare da esse.

Adriano Paolella

Adriano Paolella

antiglo@mclink.it

La prima puntata di questa rubrica, dedicata

a “Energia e comunità”,

è stata pubblicata sul n. 295 di “A” (dicembre

2003-04). La seconda, dedicata a “Governi,

comunità, mutamenti climatici”, è stata

pubblicata nel n. 296 (febbraio 2004). La terza, “Deindustrializzarsi”,

è stata pubblicata nel n. 298 (aprile 2004). La quarta

puntata, “Fuori”, è

stata pubblicata sul n. 301 (estate 2004).

|