|

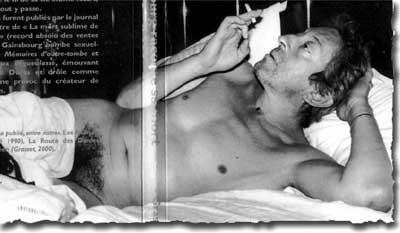

La provocazione permanente di

Serge Gainsbourg

La provocazione permanente di

Serge Gainsbourg

Seconda parte – Dottor Gainsbourg/mister Gainsbarre

(1979-1991)

Un sottile equilibrio ha tenuto inchiodato Gainsbourg per i

primi vent’anni della sua carriera a un ruolo di notorietà

laterale: conosciuto, ma non celebre; ammirato, ma

non idolatrato; apprezzato e vicino allo star system, per cui

scriveva canzoni di enorme successo, dimostrandone al contempo

il vuoto assoluto, non era però entrato a far parte di

questo star system in prima persona.

Per se stesso, come abbiamo visto, si riservava il ruolo di

ricercatore di forme nuove, di esploratore dei rapporti del

linguaggio col vuoto concentrico del continuo fluire delle mode.

Per una serie di eventi, dal 1978 al 1991, anno della sua morte,

Gainsbourg assurge al ruolo di star, forse l’unico idolo

fra i grandi autori francesi, certamente l’unico della

sua generazione, l’unico di cui tutt’oggi si trovino

i poster offerti dai venditori ambulanti, sui marciapiedi e

nelle stazioni dei metro, accanto a quelli delle star autolesioniste

della storia del rock (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain,

ecc.).

Quasi dovesse tener fede, per una sorta di coerenza con se stesso,

con la sua dimostrazione per assurdo del nulla con cui identifica

la società dell’immagine o lo spettacolo della

società, Gainsbourg si assume questo ruolo sulla sua

persona fino in fondo creandosi un alter ego: Gainsbarre.

Gainsbarre è la parodia di come Gainsbourg viene rappresentato

dai mezzi di comunicazione, una laida macchietta dell’erotomane

sempre ubriaco, incontrollabile e pericolosamente goffo, del

pigmalione depravato che crea ninfette inconsistenti (l’ultima

delle quali sarà Vanessa Paradis, per cui scriverà

un bellissimo album). Gainsbarre sarà in quegli anni

eternamente presente in televisione, intervistato tutti i giorni

su tutte le questioni possibili, e, alla fine, imprigionerà

Gainsbourg in un abisso di degradazione evidente, fino alla

morte.

E già, sono io, Gainsbarre

Mi si trova per caso

Nei night-club e gli american-

Bar, un po’ bonnard.

Ecce Homo

Lo si riconosce, Gainsbarre

Per i Jeans, per la bar =

Ba di tre notti, per il fumo

E per la sua disperazione.

Ecce Homo

Bizzarro questo Gainsbarre

È cool, si direbbe

Che di tutto non gliene

freghi niente, insomma…può darsi

Ecce Homo

E sì, inchiodato Gainsbarre

Al monte Golgota

È un reggae-ilare

Il cuore trafitto da parte a parte

Ecce Homo. (Ecce Homo, 1981).

L’enorme successo personale per Gainsbourg interprete

di se stesso, arriva appunto con quella che sarà la più

pericolosa provocazione della sua carriera: nel 1978, appena

scoperta una nuova forma musicale, vola a Kingston, e, primo

fra tutti i musicisti europei, incide un album totalmente reggae.

Il brano cui è affidata la promozione del disco è

un incredibile versione dell’inno nazionale, La Marseillese,

le cui strofe sono eseguite per intero, ma il cui ritornello

ripete solo, beffardamente, “Aux armes, et coetera…”

(“Armatevi, eccetera…”) tutto ovviamente con

tanto di coriste giamaicane e col gruppo di Peter Tosh alle

spalle. Il risultato è irresistibile. Nella patriottica

Francia la cosa è accolta come un affronto intollerabile,

le associazioni di paracadutisti ed ex combattenti, gli antichi

torturatori fascisti delle guerre d’Indocina e d’Algeria,

insorgono, e si presentano ai concerti (che Gainsbourg tornava

a dare quell’anno, dopo diciotto di assenza dalle scene),

tanto che quello di Strasburgo deve essere annullato perché

il palazzo in cui si doveva tenere viene minato col plastico.

Gainsbourg, pallidissimo, appare solo sul palco e con un filo

di voce ringhia “io sono un rivoluzionario, che cantando

su una musica rivoluzionaria, ha ridato alla marsigliese il

suo senso originale!” e la intona con un incredibile trasporto

(e con un coraggio non indifferente) davanti ai parà

in mimetica e armati.

Due anni dopo, nel suo secondo disco reggae, con più

sarcasmo, dedicherà a quell’episodio la terribile

Che nostalgia, camerata!

Che cosa ti ha preso, cazzo, per spaccare la capanna

Di questo baluba poi sguainare il coltello

Aprire la pancia al primitivo

Che sbaraccava dalla sua savana

Che nostalgia, camerata!

Che cosa t’ha fatto afferrare quella ragazza diafana

Fuori dalle grazie e sotto le sue unghie

Hai rimpianti? Rispondi: “negativo”

O meglio, ridacchi…

Che nostalgia, camerata! (Che nostalgia camerata, 1981).

Quando dico che Gainsbourg divenne famoso nel ’78 ovviamente

tengo conto dell’enorme successo commerciale di dieci

anni prima con Je t’aime, moi non plus, ma in

quell’occasione Serge si eclissò dietro il personaggio

del “signor Jane Birkin”, che, anche in qualità

d’attrice, impersonava la star; i due furono una celeberrima

coppia mediatica, ma lei riuscì a fare da paravento,

proteggendo così la fragilità reale del marito.

Con la dissoluzione di questa coppia (ma Serge continuò

fino all’ultimo a scrivere per lei), lui si trovò

ad affrontare da solo il rapporto suicida con i mass media,

dando come abbiamo visto vita a Gainsbarre.

Depressione al disotto del giardino

La tua espressione di tristezza

Mi hai lasciato la mano

Come se niente fosse

Stato, che l’estate fosse finita

I fiori hanno perso il loro profumo

Che porta via uno a uno

Il tempo assassino. (Depression au dessous du jardin, 1980).

Gainsbarre fece il diavolo a quattro… Per protestare

contro la pressione fiscale bruciò in diretta televisiva

un biglietto da 500 franchi (e bruciare titoli di Stato è

un reato). Invitato in una trasmissione con Withney Huston che,

secondo la migliore tradizione americana, si presentò

discinta e provocante nei modi, ma anche assolutamente puritana

nelle espressioni, lui, completamente ubriaco, la scioccò

(e gelò il povero conduttore ignaro) rivolgendole un

molto prosaico “Baby, i want fuck you” (ragazza,

voglio fotterti).

Alla fine tutte queste gaffe, divertenti all’apparenza,

viste di seguito rivelano la profonda disperazione, il clichè

ripetuto alla nausea di un uomo che spinge sempre un po’

più in là il suo disagio di esistere e che continua

a osare, quasi volesse capire dove lo lasceranno arrivare; la

stessa ossessione erotica che lo anima e che contrasta con un

fisico decisamente ingrato, se lo si svuota del suo carisma,

appare l’esplicita aggressione di un essere che vive molto

male nella sua pelle, e che, non avendo niente, rilancia per

prendersi tutto.

Ma quest’esistenza rappresenterebbe ancora solo una riflessione

sul tema del divismo, ardita ma non unica, se non fosse che,

con Gainsbarre occupato a fare il personaggio pubblico, Gainsbourg,

dall’interno, continua a creare opere, rivoluzionarie

per linguaggio e temi, e a distillare illuminazioni di poesia

purissima.

I dessous chics

È un niente a svelare il tutto

È dirsi che quando si arriva al fondo

È tabù

I dessous chics

È una giarrettiera che sbatte

Nella testa come un tip-tap

I dessous chics

È il pudore dei sentimenti

Truccato oltraggiosamente

Rosso sangue

I dessous chics

È conservarsi sul proprio fondo

Fragili come una calza di seta

I dessous chics

Sono trine e merletti

Di amarezza su un paravento

Desolante

I dessous chics

Sarebbe come il tacco a punta

Che attraversasse il cuore delle ragazze. (Les dessous

chics, 1983).

I suoi ultimi dischi, ancora e sempre all’avanguardia,

sono suonati dai musicisti di Micheal Jackson e in filigrana,

fra le solite tonnellate di perfidia e cinismo, lasciano intravedere

la tenerezza dell’uomo, si prenda ad esempio I’m

the boy, sull’omosessualità: “Il

ragazzo che ha il dono dell’invisibilità./Ombra

fra le ombre dei notturni torridi/mi perdo nel numero /per giungere

al sordido./Maschera fra le maschere/di tragedia o amarezza/cuoio

nero e caschi/che scintillano alla luna./Anima fra le anime/febbrile

nell’angoscia/quando brilla la lama/o scintilla lo sguardo./Uomo

fra gli uomini/nel nero o in avorio/ricercando i sintomi/di

un orgasmo illusorio./Puttana fra le puttane/m’infogno

nel fango/dove s’abbracciano i bruti/e si insanguinano

gli angeli”. In questa canzone, paradigmatica dei

due lavori pubblicati rispettivamente nell’85 e nell’88,

un montaggio serrato di immagini, che cortocircuita stereotipi

e accostamenti arditi, fa contrasto con una perfezione formale

che tiene in equilibrio la lirica, facendola assomigliare a

una statua della classicità ellenica, come il Lacoonte

che viene sostenuto dagli stessi serpenti che lo stanno strangolando;

in questa, come nelle altre canzoni di questo periodo (e si

pensi già solo alla controversa Incesto al limone,

cantata in duo con la figlia Charlotte), tutto resta sospeso

in una rappresentazione che non conosce relazioni morali fra

le cose, ma solo una grande estetica dell’esistente in

cui con-vivono (o forse muoiono assieme) sordido e sublime.

Ma sono gli ultimi fuochi. Quasi insopportabilmente stravolto

dagli eccessi di Gainsbarre, Gainsbourg fu folgorato dall’ennesima

crisi cardiaca il 2 marzo del 1991.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|