|

Presentazione all’edizione italiana

Nel maggio 2003, Horacio Pietragalla Corti, di ventisette anni,

è diventato il settantacinquesimo dei neonati rubati

durante la guerra sporca in Argentina e poi recuperati dalle

loro vere famiglie. Anche se un essere umano non può

mai diventare un numero. E malgrado sia stato proprio quello

il tentativo messo in atto dai militari con i suoi genitori,

Horacio e Liliana, assassinati nel 1976.

Settantacinque bambini e adolescenti – ormai divenuti

giovani uomini e donne – dei cinquecento stimati dalle

Abuelas di Plaza de Mayo sono tornati ai loro veri nomi, alla

loro storia autentica, alle loro origini e alla loro realtà.

Questo non è successo grazie agli zelanti interventi

di qualche governo, né in seguito agli sforzi di qualche

corpo di polizia o di altri organismi statali di qualsivoglia

genere. Al contrario, l’atteggiamento costante dei governi

«democratici» del Cono Sud è consistito nel

lasciar fare e nel lasciar correre, nel lavarsene le mani tollerando

i sequestri.

Horacio, Simón, i settantacinque bambini rubati, sono

stati recuperati soltanto grazie all’instancabile impegno

delle Abuelas di Plaza de Mayo e degli organismi per

la difesa dei diritti umani.

In tutti questi casi, così come in altri legati a conflitti

fra i settori popolari e coloro che detengono il potere sociale,

i governanti – con le loro azioni o omissioni –

si sono tenuti lontani dal popolo e vicini al denaro e al potere.

Il fatto che una simile aberrazione si presenti come normale,

moderna e conforme ai tempi che corrono, si sposa perfettamente

con il cinismo della destra «moderna», così

diffuso ai nostri giorni. Che la complicità da parte

dei governi sfoci nel fornire giustificazioni vergognose e spiegazioni

che non spiegano mai niente la dice lunga sui rapporti esistenti

fra governanti e governati, fra l’eternamente trafugata

sovranità popolare e l’esistenza di influenti cerchie

di privilegiati che, per ciò stesso, diventano intoccabili.

Per quanto concerne le vittime, persone che oggi hanno ventisette

anni (gli stessi dell’ancora impunita dittatura militare),

voglio qui ricordare qualcosa che ho scritto in un romanzo pubblicato

recentemente in Italia che ha tutto a che vedere con la vicenda

dei bambini rubati.

|

Strappato dalle braccia

Strappato dalle braccia

Il collegamento era nato a proposito della «notizia»

– erronea, in quel momento – del ritrovamento di

Simón Riquelo nel 1991. Ho rivisto quel testo, che rimane

la mia maniera migliore per affrontare il tema. Eccolo, dunque:

A tredici anni dal sequestro, Sara ha ritrovato Simón.

«Il mio nome è Sara Méndez. Mio figlio

Simón mi fu strappato dalle braccia quando aveva appena

venti giorni di vita...».

Aguirre lesse. Il bambino era stato sequestrato a Buenos Aires

il 13 luglio 1976 da un commando di militari uruguayani, appoggiato

dall’esercito argentino, agli ordini del maggiore dell’esercito

uruguayano José «Nino» Gavazzo. Adesso era

stato ritrovato, e sua madre faceva onore al genere umano con

le sue affermazioni: «La coppia che ha Simón non

ha partecipato alla repressione; non sono militari». [...]

Dopo tredici anni ricompare un altro dei bambini rapiti ai suoi

familiari da agenti della repressione. A intervalli variabili

ma sempre lunghi, e in occasioni diverse ma sempre rare, il

fatto si ripete. Risolverlo non è mai semplice, perché

al bambino in questione occorrerà una forza enorme, al

momento irreperibile, per iniziare mutilato il resto della sua

vita.

Non vi sono altre soluzioni: restituire il sequestrato alla

cerchia della sua vera famiglia.

La soluzione però non è perfetta.

A volte, la maturità e la generosità degli adulti

contribuiscono a mitigare le ferite del minore.

Altre volte, i bambini i cui genitori sono stati assassinati

vengono contesi ferocemente dai nonni e da coloro che li hanno

allevati e amati come fossero figli propri, ricoprendoli magari

di doni e complimenti per scongiurare il senso di colpa nei

loro confronti. E in quel festival della stampa scandalistica,

in quel banchetto della tivù più abominevole,

si offre al pubblico una telenovela dal vivo e in diretta, i

cui protagonisti piangono guardando la telecamera e mostrano

i denti per difendere i loro affetti.

Aguirre scrutò quegli occhi, la cui durezza era tutta

quanta al servizio della missione che ispirava i passi e le

ore di quella donna. Ricordò le stragi della furia nelle

sue notti insonni, così inefficaci, così poco

funzionali. Pensò a quei vecchi che dal loro accecamento

avevano tratto saggezza. Teneri, ma duri come la pietra levigata

e il metallo. Come facevano? Come potevano continuare per tredici

anni a indagare su tracce che un Paese si ostinava a cancellare?

Come potevano ricomparire dopo tredici anni con lo stesso sorriso

e lo stesso sguardo, inalberando una foto ripresa da un giornale,

scommettendo un uccellino ferito sul ritorno dell’estate?

Simón, a tredici anni, è lo stesso Simón

di quando aveva venti giorni? E cosa può fare Simón?

Cosa può fare una persona che alla confusione e alle

contraddizioni che i suoi tredici anni gli riversano sul corpo

e sui pensieri, pulsioni, interessi, prese di posizione e smarrimenti

di fronte alla vita, deve ancora aggiungere altro, e poi togliere,

e cambiare di nuovo tutto quanto? Come riuscirà ad affrontare

il fatto che lui non è lui, che non si chiama come si

chiama, che la sua famiglia non è la sua famiglia, e

che la storia che gli hanno raccontato non è la storia

che gli appartiene? Chi gli spiegherà che il bianco è

il nero, e il buono è il cattivo? In cosa crederà

quel ragazzino sulla soglia dell’età adulta essendo

stato ingannato – nel miglior stile di un tango di Discépolo

– «fin dal giorno in cui era nato»?... Sfiduciato,

forse irrecuperabile, decisamente sfiduciato, nel migliore dei

casi gravemente ferito per la fiducia concessa, malato cronico

della fede, messo in una condizione schizofrenica con cui dovrà

fare i conti e a cui dovrà pagare tributi per il resto

della vita... In cosa crederà quel ragazzo? In chi, senza

che la sua fede, la sua matura decisione, il suo spontaneo ottimismo,

la sua necessità di credere debbano sopportare i colpi

della realtà e i morsi della fantasia? Come evitare che

i meandri meno protetti del suo cervello distillino un antidoto

contro qualsiasi tentativo di avere fiducia? Come scacciare

da cantine e corridoi proibiti agli imperativi della coscienza

i mostri che si trovano lì per combattere qualsiasi speranza,

pronti ad attaccare, una notte, non appena lo avranno deciso?

Che ne sarà dunque di Simón, e che ne sarà

del nipote di Luisa Bellusci? E cosa può fare Aguirre,

se non sottomettersi a una linea d’azione più chiara

della sua? Cos’altro, se non prendere parte al secondo

atto del dramma o della tragedia e lottare per trovare quel

bambino di tredici anni, legato a lui come se fosse un figlio

suo? Cos’altro, se non piegarsi alla ferma volontà

della nonna e gettarsi su qualsiasi pista bislacca?

«Cosa vuole che faccia?» domandò.

«Voglio che lei indaghi su un poliziotto». [...]*

Che ne sarà degli assassini?

Che ne sarà degli assassini?

Queste righe, beninteso, sono letteratura. E mirano a enfatizzare

i problemi. Non impediscono che i nostri desideri e le nostre

convinzioni si orientino in senso ottimista. L’amore è

un balsamo meraviglioso. Le ferite cicatrizzano e, senza dimenticare,

per sempre con la loro tremenda verità, Horacio Pietragalla,

Simón Riquelo e ciascuno dei neonati rubati e poi recuperati

hanno avuto l’occasione più importante della loro

vita.

E i responsabili della repressione? Che ne è dei criminali?

Che ne sarà dei ladri e degli assassini?

Nella Divina Commedia Dante Alighieri ha riservato

il settimo cerchio infernale ai violenti, a tutti coloro che

danneggiarono gli altri ricorrendo alla forza. E in quel recinto

il poeta ha immerso in un fiume di sangue bollente e nauseabondo

alcuni condannati da lui così descritti: «...Ei

son tiranni, / Che dier nel sangue e nell’aver di piglio.

/ Quivi si piangono li spietati danni».

I credenti, forse, possono rifugiarsi nell’idea di una

superiore giustizia finale. Altri, e io con loro, ritengono

che l’idea di giustizia elaborata dall’umanità

nel suo lungo cammino esige che si proteggano le società

e si castighino i colpevoli.

Per la prima volta, dopo il 1976, l’Argentina ha un presidente

che sembra deciso a non coprire i crimini dei militari. Contro

di lui si stanno già sollevando tutte le forze di destra.

Potenti, indubbiamente, così com’è forte

il sostegno popolare all’iniziativa di Kirchner. L’esito

del conflitto è un’incognita. Il suo risultato

dipenderà da tutti gli argentini.

La storia che vi accingete a leggere tratta problematiche come

queste.

Città del Messico, novembre 2003

Rolo Diez

Rolo Diez

* Brano tratto da: Il passo della tigre, trad. di

E. Mogavero, Marco Tropea editore, Milano 2003 (il passo si

trova alle pp. 62-64, ma presenta delle varianti ed è

stato tradotto ex novo). Il protagonista del romanzo, Aguirre,

ex militante di sinistra che si era infiltrato nella polizia

e ha finito per restarvi, sia pure fra mille contraddizioni,

si confronta con un’Abuela di Plaza de Mayo impegnata

nella ricerca del nipote. La donna gli mostra un foglio di giornale

che parla del ritrovamento – poi rivelatosi illusorio

(vedi cap. VII) – di Simón.

Introduzione

Buenos Aires, 1976. Esibite o nascoste, le armi mettevano in

allarme le strade. La paura e la polvere da sparo impregnavano

l’aria, i muri e le facce. La violenza, in realtà,

non era una novità in Argentina, durava almeno da quarant’anni.

Adesso però era diverso, si trattava di vero terrore.

La sinistra AAA (Alianza Anticomunista Argentina), organizzazione

che riuniva poliziotti, peronisti di destra e fondamentalisti

di estrema destra, fondata dall’allora ministro della

Previdenza sociale José López Rega – noto

anche come «el Brujo», lo stregone, per la sua devozione

alla pratica di culti esoterici – e dal nazista Aníbal

Gordon, aveva già inaugurato nel 1974 il metodo del sequestro

degli oppositori, cui seguivano l’assassinio o la scomparsa.

López Rega era stato un oscuro caporale di polizia a

riposo prima di guadagnarsi la fiducia di Juan Domingo Perón

durante l’esilio e, soprattutto, quella di sua moglie,

María Estela Martínez Perón, «Isabelita»

per il popolo. Nel maggio 1974, alla presidenza della Repubblica,

Perón lo promosse da caporale a commissario generale,

facendogli saltare quindici gradi. Nel luglio 1974, dopo la

morte del «Generale», «Isabelita» assunse

la presidenza, e insieme a lei i settori fascisti del peronismo.

AAA omicidi e sparizioni

AAA omicidi e sparizioni

Nel settembre di quello stesso anno si contavano già

centotrenta assassinati dalla «Triple A» e numerosi

intellettuali, docenti e artisti avevano preso la via dell’esilio

dopo aver ricevuto minacce di morte. Il governo di «Isabelita»

chiuse giornali, si intromise nelle università e coprì

il massacro degli oppositori, mentre veniva sommerso da accuse

di corruzione. Intanto i movimenti guerriglieri – fondamentalmente,

l’Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotzkista,

e i Montoneros (peronisti di sinistra) – intensificavano

le attività e gli attentati.

López Rega cadde in disgrazia nel luglio 1975, in seguito

a lotte interne al peronismo, e si ritirò negli Stati

Uniti, ma non per questo l’AAA smise di operare. I militari

continuarono a conquistarsi progressivamente spazi finché

si fecero carico della lotta contro la guerriglia in tutto il

Paese. Il governo era in bilico. Agli inizi di marzo del 1976

il quotidiano del mattino di Buenos Aires, «La Prensa»

informò che, secondo un calcolo delle «forze di

sicurezza», negli ultimi tre anni erano morte «per

motivi politici» 1.358 persone, fra cui 1.122 civili.

I militari argentini, abituati a un ruolo da protagonisti nella

vita politica del Paese, destituirono il governo peronista il

24 marzo 1976 e una giunta di comandanti militari designò

presidente della Repubblica il generale Jorge Rafael Videla.

A partire da quel momento le bande paramilitari furono integrate

in un vero e proprio piano di sterminio orchestrato dalle forze

armate stesse. I gruppi operativi congiunti ebbero a disposizione

non solo l’infrastruttura militare, ma anche le risorse

e la copertura dello Stato. I commando sequestravano gli oppositori

di giorno e di notte, nelle loro case, sui posti di lavoro o

per strada, e godevano di assoluta impunità.

I militari uruguayani, al potere già dal 1973, erano

riusciti a stabilire qualche contatto con le prime bande paramilitari

argentine. Grazie a ciò, nel 1975 riuscirono ad ammazzare

diversi oppositori loro connazionali che vivevano in esilio

a Buenos Aires. Ma questa era l’occasione per operare

su grande scala. E non la sprecarono. Il 7 maggio, quarantacinque

giorni dopo il colpo di Stato, l’allora cancelliere uruguayano

Juan Carlos Blanco si recò a Buenos Aires, dove incontrò

il suo omologo argentino e le alte gerarchie militari, forse

per concordare qualche dettaglio politico e diplomatico prima

di scatenare la muta.

L’accordo fu siglato: i commando uruguayani furono autorizzati

ad agire liberamente in territorio argentino godendo dell’appoggio

logistico delle forze locali. I risultati non si fecero attendere:

quindici giorni dopo quell’incontro furono sequestrati

nei rispettivi domicili a Buenos Aires e successivamente assassinati

il senatore Zelmar Michelini, ex ministro e figura di primo

piano del tradizionale Partido Colorado, che aveva abbandonato

nel 1971 per fondare insieme ad altri esponenti politici il

Frente Amplio, e il deputato Héctor Gutiérrez

Ruiz, giovane e brillante parlamentare del Partido Nacional.

I loro cadaveri furono ritrovati in un’auto accanto a

quelli di altri due uruguayani: Rosario Barredo e William Whitelaw.

Il candidato alla presidenza del Partido Nacional, Wilson Ferreira

Aldunate, era il quinto nella lista nera di quella notte, ma

riuscì a sfuggire miracolosamente e cercò rifugio

in Europa. Come tanti altri uruguayani, anche loro dopo il colpo

di Stato avevano optato per l’esilio, e di lì denunciavano

costantemente il regime militare. Da quel momento in poi, centinaia

di uruguayani esiliati a Buenos Aires avrebbero subìto

persecuzioni, torture, esecuzioni o sarebbero scomparsi come

risultato di un piano di sterminio degli oppositori divenuto

noto come «la guerra sucia», la guerra sporca, che

contemplava fra l’altro la cooperazione fra gli eserciti

delle dittature della regione, un coordinamento delle forze

repressive denominato «Operazione Condor».

“Bottino di guerra”

“Bottino di guerra”

La guerra sporca regionale – il cui scenario principale

fu Buenos Aires – aveva vari obiettivi. Forse il più

sinistro era quello concernente i bambini: anche contro di loro

venne applicata una politica sistematica di sequestri e sparizioni,

con la variante che spesso erano tenuti in vita e consegnati

a famiglie di responsabili della repressione. I bambini erano

considerati alla stregua di «bottino di guerra»,

e il loro sequestro acquisiva il significato di aggiungere all’eliminazione

fisica una sorta di «scomparsa morale» del «nemico»,

poiché i suoi discendenti sarebbero stati educati in

un sistema di idee e valori che non solo giustificava l’assassinio

dei loro veri genitori, ma proclamava altresì la volontà

di rifarlo nel caso lo si fosse ritenuto necessario. L’effetto

più perverso di quella politica è che sicuramente

molti dei bambini che non sono ancora stati ritrovati interpretano

quella fase della storia recente secondo il punto di vista dei

loro carnefici: inconsapevolmente, forse giudicheranno i veri

genitori alla stregua di «terroristi», «assassini»,

«traditori della patria», utilizzando gli stessi

concetti di discriminazione politica con i quali si è

preteso giustificare un genocidio di cui essi sono, in realtà,

vittime.

A quell’epoca scomparvero in Argentina (secondo un elenco

parziale elaborato dalle Abuelas di Plaza de Mayo)

settantadue bambini: quaranta sono stati ritrovati, sei sono

risultati morti, ventisei non sono ancora stati individuati.

Furono inoltre sequestrate centotrentuno donne incinte e vi

sono prove che la maggioranza partorì. Di quei bambini

nati in cattività finora ne sono stati identificati solo

quattro.

La guerra sporca fu condotta anche contro i bambini.

Sara e Simón sono due delle sue vittime.

Carlos

Amorín

Una

muta di cani rabbiosi

Fu

come l’esplosione di una bomba. Il campanello suonava

senza sosta mentre i vetri della porta sulla strada andavano

in mille pezzi. Non ebbero neanche il tempo per pensare.

Intanto che Sara e Asilú giungevano davanti alla

porta, una dozzina di uomini in borghese con armi da guerra

entrarono in casa come una muta di cani rabbiosi. La porta

a vetri con sbarre in ferro battuto dava accesso al garage,

dov’era parcheggiata la jeep che Mauricio usava

abitualmente per i suoi spostamenti. Era bastato rompere

i vetri e girare la chiave infilata nella serratura interna.

Le due donne furono immobilizzate contro la jeep mentre

gli altri militari circondavano la casa. Urlavano ordini,

buttavano giù le porte a calci. «Voi: controllate

di sopra! Voi: qui, sulla scala! Forza! Passate tutto

al setaccio!».

Tutto succedeva in maniera vertiginosa. Puntando contro

di loro le armi, chiesero urlando i loro nomi. Sara non

riusciva a ricordare il suo nuovo nome falso e continuava

soltanto a esclamare: «Mamma! Mamma! Chi sono questi

uomini?». Asilú le rispose che erano poliziotti

e Sara, entrando nella parte pur senza riuscire a ricordare

il nome che figurava sui propri documenti, tentava di

fare la commedia: «No, mamma, non possono essere

poliziotti!».

«Di sopra non c’è nessuno!» gridò

qualcuno.

Per un attimo i militari rimasero un po’ sconcertati.

Si aspettavano di trovare anche un uomo in casa, e invece

c’erano solo due donne. La loro esitazione tuttavia

durò assai poco. Un membro del commando aveva trovato

nel doppio fondo di un cassetto la foto di Gerardo Gatti

disteso su una branda del centro di detenzione di Orletti.

Cominciarono subito a torturarle: Asilú veniva

picchiata in una stanza del pianterreno, mentre Sara veniva

massacrata di pugni e calci sul letto nella sua stanza.

A ogni colpo vedeva ballonzolare la culla di suo figlio

e cercava di afferrarla perché non cadesse sul

pavimento. Volevano sapere dov’erano nascoste le

armi, dove si trovava Mauricio e quando sarebbe tornato.

Una ventina di minuti dopo le botte e gli insulti cessarono.

Altri quattro uomini entrarono nella camera da letto.

Quello che sembrava il capo dell’operazione diede

un’occhiata alla stanza soffermandosi un attimo

sulla culla. Prese la federa di un cuscino, ci fece un

nodo a un’estremità, andò fino all’armadio

a muro e cominciò a riempirla con tutte le cose

di valore che gli cadevano sotto gli occhi. Guardò

Sara e le domandò: «Sai chi sono, vero?».

Lei negò scuotendo la testa. «Non mi conosci?

Sono il maggiore José Gavazzo, dell’esercito

uruguayano, mentre lui» disse indicando un uomo

al suo fianco «è un ufficiale dell’esercito

argentino».

Molti anni dopo Sara avrebbe riconosciuto nell’«ufficiale

dell’esercito argentino» il nazista Aníbal

Gordon, capo dell’Alianza Anticomunista Argentina

(AAA).

«Ha detto qualcosa?» domandò Gavazzo.

«Dice che non ci sono armi» rispose un tipo

che si distingueva dagli altri per la particolare crudeltà

nel picchiare. Era alto, magro, con i capelli neri imbrillantinati.

Tutto nel suo aspetto era ripugnante. D’improvviso

tirò fuori la catena di una bicicletta e cominciò

a farla roteare per aria.

«La lasci a me, maggiore, la faccio cantare in due

minuti» pregava.

I membri del commando abbandonarono per il momento le

due donne e con la stessa violenza che avevano esercitato

contro di loro si misero a perquisire minuziosamente tutt’intorno.

Spaccarono i mobili, sventrarono i materassi con i coltelli,

fecero saltare gli infissi delle porte, sfondarono gli

armadi a muro. Nulla sfuggì alla perquisizione.

«Signora, prenda il bambino» disse Gordon,

che fino a pochi minuti prima l’aveva picchiata

brutalmente. Voleva perquisire la culla. Sul letto c’era

un bambolotto che Mauricio aveva comprato per Simón.

Uno degli uomini lo prese per i capelli e con una mossa

rapida e brusca gli tagliò la testa con un coltello

per controllare l’interno. Non ci trovò niente.

Sara era seduta sul pavimento, rannicchiata in un angolo

della camera da letto. Le sanguinavano la bocca e il naso,

ma non se ne rese conto finché non vide le macchie

sugli indumenti di Simón. Non sentiva dolore. Sapeva

che poteva sperare di vivere ancora solo pochi giorni

e che l’avrebbero torturata selvaggiamente. Il suo

nome sarebbe stato uno in più nella lista dei desaparecidos.

Pensò alla sua famiglia, a Mauricio, e si aggrappò

al corpicino del figlio. Lui doveva sopravvivere. Simón

doveva vivere. Se lo stringeva al petto. Ormai non sarebbe

più stata il suo cappotto. Ormai non avrebbe più

potuto proteggerlo, allattarlo, crescerlo. Ma voleva credere

che quella non sarebbe stata la sua fine.

Sentì qualcuno dire qualcosa a proposito del «trasferimento».

Strinse Simón più forte e chiuse gli occhi.

Gavazzo entrò nella stanza.

«Meglio se lo lasci, dove vai non puoi portarlo

con te. Lui starà bene, non preoccuparti. Questa

guerra non è contro i bambini».

Carlos Amorín

Carlos Amorín

|

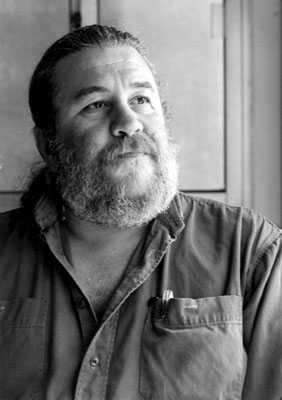

Rolo

Diez giornalista e scrittore argentino, esule dal 1977,

ha vissuto in Francia, Italia, Spagna e infine a Città

del Messico, dove risiede tuttora.

--------------------------

Carlos Amorín (Montevideo, 1954) è giornalista

e scrittore. Esule dal 1971 al 1985 (dapprima in Cile,

poi in Svezia, infine in Francia), è ora caporedattore

del settimanale uruguayano «Brecha» e ha scritto

altri tre libri su tematiche ambientali e sui diritti

umani.

--------------------------

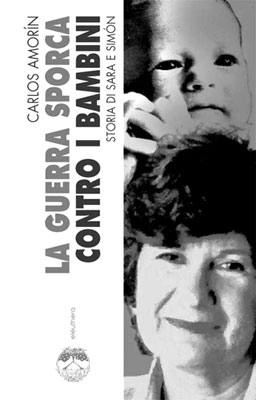

Carlos

Amorín

LA GUERRA SPORCA CONTRO I BAMBINI

storia di Sara e Simón

176 pp.

euro 14,00

|

|