| L’apocalisse

e il cantico

In fondo a una tonnellata di rabbia si trova la dolcezza dell’uomo.

Quella miseria delle nostre vite, contro cui digrigna spesso

i denti, gli aveva dapprima suscitato un’enorme tenerezza.

La strada di questa confessione, oggi esplicita, ha dovuto far

passare la sua poesia attraverso lo «stile dell’invettiva»,

la rivolta delle parole.

Sentendosi steso sopra un vuoto esistenziale, spaventato dall’informe

magma che prende la nostra esistenza come esseri sociali, Mauro

Macario urla contro la volta pietrosa della caverna.

Urla contro la cieca ironia di stelle già morte in cielo.

Urla come si tende la mano agli uomini del futuro.

Era un pettirosso (ovviamente da combattimento!) chiuso in gabbia,

il poeta Mauro Macario, quando cercava la propria strada attraverso

il ventennale lavoro di regista teatrale, cinematografico e

televisivo, scartato, per troppa timidezza, da quasi subito

il mestiere d’attore a cui lo aveva avviato il padre,

l’immortale Erminio.

Non trovava parole a un canto che gli rimaneva strozzato in

gola… l’abbiamo già detto: l’uomo conosce

quel grande assente della nostra epoca mediatica che è

il pudore! E così lui, favorito dalla sorte per una strada

già aperta da un genitore attor comico famosissimo, rifuggiva

il pubblico, e non perché non avesse fiumi di parole

da confidargli, ma perché queste parole non trovavano

la strada giusta.

Fu l’incontro con Léo Ferré a sancire la

liberazione della sua poesia.

Léo non era un genio geloso del suo status, né,

peggio ancora, un guardiano del tempio della poesia, piuttosto

un liberatore.

Poche parole, ma dette al momento giusto, seppero aprire le

chiuse dell’anima e far fluire la poesia di Macario, fino

alla tipografia, fino ai teatri, fino alla strada…

Iniziò dunque così un percorso svoltosi in tre

libri esemplari:

Le ali della Jena (1990), Omicidi naturali

(1992), Cantico della resa mortale (1994).

Le ali della Jena era un esordio di

grandissima temerarietà: in un’epoca di frammenti,

di minimalismi, di navigatori per il mare dei pensieri deboli,

un artista esordisce già maturo con un poema eminentemente

politico (nel senso più alto del termine). La prefazione

a questo libro la firma Ferré, che, come dice con una

punta di civetteria lo stesso Macario, «Non regalava niente

a nessuno!».

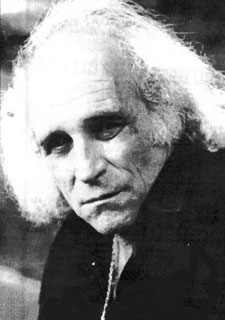

Leo Ferré

L’esordio però della Macario-lingua

è già chiarissimo: una deflagrazione d’immagini

si sporca a ogni tenzone col presente, si perde e si ritrova

in ogni anfratto della cloaca planetaria, consapevole di puntare

altissimo.

Fui deportato sul finire del secolo

In un laboratorio di sintesi organica

Per subire l’asportazione totale

E il ritrapianto dell’intero apparato

L’intervento durò anni e non riuscì.

Dunque la jena alata, una volta sorvolato il globo comincia

a riconoscersi animale, come il poeta, finalmente imbracciata

l’arma che gli è più congeniale, quella

della poesia, comincia a volgere un occhio rosso, violento microscopio

insubordinato e indagatore, ai nemici di sempre, al capitale

imperante, alla untuosa catechesi che alloppia gli spiriti,

che vuole la pace dei sensi a discapito di quella delle mine

antiuomo, e un occhio azzurro/nuvola ai compagni dispersi, ai

viaggiatori alati, a quelli che, forse annoverati fra i perdenti,

non sono ancora fra i perduti. Indiani. Anarchici. Artisti.

Omicidi Naturali, pur riportando

la forma a un flusso più controllato e meno magmatico,

è solo in apparenza una raccolta di poesie: la jena ancora

strappa dal suo taccuino fogli visionari, e li manda per il

mondo come gli aquiloni del signor Dick, il volo s’è

fatto più radente, non più dunque il panorama

completo, la foto del satellite, ma topografie interrotte per

la mappa dell’eldorado.

Ripudio la mia appartenenza

Alla tua sottospecie

Io so che vivi nel buio

Con le mani nei viscere

A macellare l’innocenza

Con l’assenso tranquillo

Di chi getta un’occhiata

Da finestre sordomute.

La sfida alla società non cessa dunque d’essere

pronunciata forte e chiara «chante, persiste e signe»

avrebbe detto Jacques Brel.

Cantico della resa mortale è,

fra questi, il libro cui sono più affezionato, forse

perché è il primo che ho letto, avendo avuto modo

d’averlo sotto gli occhi (e non ricordo nemmeno il dove)

ben prima di conoscerne l’autore, forse perché

due lunghe liriche ivi comprese stanno ai posti più alti

della mia personalissima Macario-parade: Salmo 152

e la collina del belvedere.

Approfondimento e continuazione del precedente, muove a più

impellenti richiami, a più insondabili abissi. Qui tutti

i temi esposti in precedenza si trovano ingigantiti, la sfida

s’è fatta più aspra ancora. Il grande liberatore

Ferré, la cui morte ispira il salmo che citavamo poc’anzi,

non essendo più, ha lasciato dietro di se un grande compito.

Macario se l’assume fra la lirica che apre la raccolta

e quella che la chiude; entrambe autorappresentazioni della

propria morte, la prima offre la descrizione di un’intima

resistenza umana che chiama la propria compagna alla difesa

di quelle spoglie che ripudiate vive da «un potere che

non sa amare i corpi» (mi pare lo dicesse Julian Beck

in una sua famosa poesia) vanno difese poi, dopo la fine, quando

la «lugubre processione di impiegati mistici» le

vorrebbe arruolare nei «garages pubblici dei morti»,

la seconda fa da richiamo e squillo di battaglia, sirena d’allarme

per il mondo intero, corno suonato sull’orlo di una Roncisvalle

definitiva dal poeta, nel timore d’essere infine solo

e di dissolversi nel silenzio tutt’attorno.

Oggi quei tre libri, da troppo tempo introvabili sono finalmente

ristampati dal benemerito editore friulano Campanotto (editore,

fra gli altri, di un grandissimo talento della lirica italiana

contemporanea: Anna Lamberti-Bocconi) e riuniti in un unico

volume a degli inediti che ne permettono un apprezzamento completo.

Scopriamo così che l’asperrima, esaltante visionarietà

del primo libro, ha trovato col tempo un uomo che non ha più

paura di dichiararsi teneramente innamorato degli artisti che

lo hanno via, via appassionato: Fabrizio De André, Charles

Bukowski, Lance Hensons, per non parlare ovviamente del continuo

lungo dialogo che il poeta, in maniera più o meno esplicita,

intrattiene coi suoi numi tutelari Ferré e Rimbaud.

Le profonde convinzioni libertarie restano, come la carta bianca

su cui si scrive, la premessa a tutte le opere del poeta e,

dette o non dette esplicitamente, sono ineludibili…

Non si potrà mai affrontare Macario con il bisturi di

penninchiostro dei tenutari del bordello Accademico, che in

mancanza di poeti da uccidere si danno da stra-fare a imbalsamare

quelli già morti. Macario invece vuole la passione, la

compartecipazione dei suoi gusti e disgusti. Chi lo affronta

sappia che dovrà fare i debiti conti con la lancia della

sua metafora in resta, scagliata com’è all’assalto

di mulini a vento… perché in un’epoca senz’aria

bisognerà pur difendere dalle pale dei mulini gli alisei,

bisognerà pur invocare una bora salvifica che spalanchi

le finestre delle biblioteche, scolastiche e parlamentari, e

faccia entrare finalmente un po’ d’aria.

Alessio Lega

Alessio Lega

|